MP Board Class 10th Hindi Navneet Solutions पद्य Chapter 1 भक्ति धारा

भक्ति धारा अभ्यास

बोध प्रश्न

भक्ति धारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न

कक्षा 10 हिंदी पाठ 1 के प्रश्न उत्तर MP Board प्रश्न 1.

पद में मीठे फल का आनन्द लेने वाला कौन है?

उत्तर:

पद में मीठे फल का आनन्द लेने वाला गूंगा है।

Mp Board Class 10th Hindi Navneet प्रश्न 2.

अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है?

उत्तर:

अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने प्रभु श्रीकृष्ण से प्रार्थना की है।

Class 10 Hindi Navneet Solutions प्रश्न 3.

पारस में कौन-सा गुण पाया जाता है?

उत्तर:

पारस एक प्रकार का पत्थर होता है जिसमें यह गुण पाया जाता है कि इसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है।

Mp Board Class 10th Hindi Chapter 1 प्रश्न 4.

जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि किसने की है?

उत्तर:

जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि आदि कर्तार (भगवान) ने की है।

नवनीत हिन्दी विशिष्ट कक्षा 10 Pdf MP Board प्रश्न 5.

ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया?

उत्तर:

ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को औषधियाँ प्रदान की हैं।

10th Class Hindi Navneet MP Board प्रश्न 6.

‘स्तुति खंड’ में जायसी ने कितने द्वीपों और भुवनों की चर्चा की है?

उत्तर:

स्तुति खंड में जायसी ने सात द्वीपों और चौदह भुवनों की चर्चा की है।

Class 10 Hindi Chapter 1 Question Answer Mp Board प्रश्न 7.

जायसी ने कथा किसका स्मरण करते हुए लिखी है?

उत्तर:

जायसी ने आदि एक कर्त्तार (भगवान) का स्मरण करते हुए कथा लिखी है जिसने जायसी को जीवन दिया और संसार का निर्माण किया।

भक्ति धारा लघु उत्तरीय प्रश्न

Hindi Navneet 10th Class MP Board प्रश्न 1.

सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर क्यों माना है?

उत्तर:

सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर इसलिए माना है कि निर्गुण तो रूप रेख गुन जाति से रहित होता है अतः उसका कोई आधार नहीं होता है जबकि सगुण का आधार होता है।

कक्षा 10 हिंदी अध्याय 1 सवाल जवाब MP Board प्रश्न 2.

गूंगा, फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है?

उत्तर:

गूंगा व्यक्ति फल का स्वाद अन्दर ही अन्दर अनुभव करता है वह उसे किसी को बता नहीं सकता है।

प्रश्न 3.

कुब्जा कौन थी? उसका उद्धार कैसे हुआ?

उत्तर:

कुब्जा कंस की नौकरानी थी। उसका काम कंस को नित्य माथे पर चन्दन लगाना होता था। जब कृष्ण मथुरा में। पहुँचे तो सबसे पहले उनसे कुब्जा का ही सामना हुआ। भगवान। कृष्ण ने कुब्जा के कुब्ब पर हाथ रखा, तो वह अनुपम सुन्दरी बनकर उद्धार पा गई।

प्रश्न 4.

सूरदास ने स्वयं को ‘कुटिल खल कामी’ क्यों कहा है?

उत्तर:

सूरदास ने स्वयं को कुटिल, खल और कामी इसलिए कहा है कि जिसने उसे जीवन दिया उसी भगवान को वह भूल गया और काम वासनाओं में डूब गया।

प्रश्न 5.

जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस-किस तरह के मनुष्य बनाए हैं?

उत्तर:

जायसी के अनुसार परमात्मा ने साधारण मनुष्य। बनाये तथा उनकी बढ़ाई की, उनके लिए अन्न एवं भोजन का प्रबन्ध किया। उसने राजा लोगों को बनाया एवं उनके भोग-विलास की व्यवस्था की तथा उनकी शोभा बढ़ाने के लिए हाथी, घोड़े आदि प्रदान किए। उसने किसी को ठाकुर तथा किसी को दास। बनाया। कोई भिखारी बनाया तो कोई धनी बनाया।

भक्ति धारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

सूरदास ने किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है?

उत्तर:

सूरदास ने पारस पत्थर के आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है। जिस प्रकार पारस पत्थर प्रत्येक लोहे को सोना बना देता है चाहे वह लोहा पूजा के काम में आता हो चाहे बधिक। के घर पशुओं की हत्या के काम आता हो। उसी आधार पर भगवान भी सभी का उद्धार कर देते हैं। चाहे वह व्यक्ति पुण्यात्मा हो अथवा पापात्मा हो।

प्रश्न 2.

निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अन्तर है?

उत्तर:

निर्गुण भक्ति में भगवान का न तो कोई रूप-रंग होता है और न कोई आकार-प्रकार। इस भक्ति में तो भक्त भगवान को अनन्य भाव से उसी में डूबकर भजता है। सगुण भक्ति में भक्त को आधार मिल जाता है। जिस पर वह अपना लक्ष्य निर्धारित कर भगवान की शरण में जाता है।

प्रश्न 3.

ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण कितने रूपों में किया है? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण विविध रूपों में किया है। उसने हिम बनाया है तो अपार समुद्र भी। उसने सुमेरू और किष्किन्धा जैसे विशाल पर्वत बनाये हैं। उसने नदी, नाला और झरने बनाये हैं। उसने मगर, मछली आदि बनाये हैं। उसने सीप मोती और अनेक नगों का निर्माण किया है। उसने वनखंड और जड़-मूल, तरुवर, ताड़ और खजूर का निर्माण किया है। उसने जंगली पशु और उड़ने वाले पक्षी बनाये हैं। उसने पान, फूल एवं औषधियों का भी निर्माण किया है।

प्रश्न 4.

निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रंसग व्याख्या कीजिए

(अ) अविगत गति ……………. जो पावै।।

उत्तर:

उस अज्ञात निर्गुण ब्रह्म की गति अर्थात् लीला कुछ कहते नहीं बनती है अर्थात् वह निर्गुण ब्रह्म वर्णन से परे है। जिस प्रकार गँगा व्यक्ति मीठा फल खाता है और उसके रस के आनन्द का अन्दर ही अन्दर अनुभव करता है। वह आनन्द उसे अत्यधिक सन्तोष प्रदान करता है लेकिन उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार वह निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से परे है। उसे तो जानकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उस निर्गुण ब्रह्म की न कोई रूपरेखा एवं आकति होती है न उसमें कोई गुण होता है और न उसे प्राप्त करने का कोई उपाय है। ऐसी दशा में उस परमात्मा को प्राप्त करने हेतु यह आलम्बन चाहने वाला मन बिना सहारे के कहाँ दौड़े? वास्तव में इस मन को तो कोई न कोई आधार चाहिए ही, तभी वह उसको पाने के लिए प्रयास कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने यह बात भली-भाँति जान ली है कि वह निर्गुण ब्रह्म अगम्य अर्थात् हमारी पहुँच से परे है। इसी कारण मैंने सगुण लीला के पदों का गान किया है।

(ब) अधिक कुरूप कौन …………. फिरि-फिरि जठर जरै।

उत्तर:

सूरदास जी कहते हैं कि जिस किसी पर दीनानाथ कृपा कर देते हैं वही व्यक्ति इस संसार में कुलीन, बड़ा और सुन्दर हो जाता है।

आगे इसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए वे अनेक दृष्टान्त और अन्तर्कथाएँ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि विभीषण रंक एवं निशाचर था पर भगवान ने कृपा करके रावण वध के पश्चात् उसी के सिर छत्र धारण कराया अर्थात् लंका का राजा बनाया। रावण से बड़ा शूरवीर योद्धा संसार में कौन था अर्थात् कोई नहीं, लेकिन चूँकि उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। इस कारण वह मिथ्या गर्व में ही जीवन भर जलता रहा। सुदामा से बड़ा दरिद्र कौन था, जिसे भगवान ने कृपा करके अपने समान दो लोकों का पति अर्थात् स्वामी बना दिया।

अजामील से बड़ा अधम कौन था अर्थात् कोई नहीं। वह इतना बड़ा दुष्ट था कि उसके पास जाने में मृत्यु के देवता यमराज को भी डर लगता था, पर भगवान ने कृपा करके उस पापी का भी उद्धार कर दिया। नारद मुनि से बढ़ा वैरागी संसार में कोई नहीं हुआ लेकिन प्रभु कृपा के अभाव में वह रात-दिन इधर-उधर चक्कर लगाया करते हैं। शंकर से बड़ा योगी कौन था अर्थात् कोई नहीं, लेकिन भगवान की कृपा के अभाव में वह भी कामदेव द्वारा छले गये। कुब्जा से अधिक कुरूप स्त्री कौन थी अर्थात् कोई नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से उसने स्वयं भगवान को पति रूप में प्राप्त कर अपना उद्धार किया। सीता के समान संसार में सुन्दर स्त्री कौन थी अर्थात् कोई नहीं, लेकिन भगवान की कृपा के अभाव में उन्हें भी जीवन भर वियोग सहना पड़ा।

अंत में कवि कहता है कि भगवान की इस माया को कोई नहीं जान सकता है। न मालूम वे किस रस के रसिक होकर भक्त पर अपनी कृपा की वर्षा कर दें। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना मनुष्य को बार-बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है और जन्म लेने के कारण उसे अपनी माता की कोख की अग्नि में बार-बार जलना पड़ता है।

(स) कीन्हेसि मानुस दिहिस ……….. अघाइ न कोई।

उत्तर:

कविवर जायसी कहते हैं कि उसी सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को निर्मित किया तथा सृष्टि के अन्य सभी पदार्थों में उसे बड़प्पन प्रदान किया। उसने उसे अन्न और भोजन प्रदान किया। उसी ने राजाओं को बनाया जो राज्यों का भोग करते हैं, हाथियों और घोड़ों को उनके साज के रूप में बनाया। उनके मनोरंजन के लिए उसने अनेक विलास की सामग्री बनाईं और किसी को उसने स्वामी बनाया तो किसी को दास। उसने द्रव्य बनाए जिनके कारण मनुष्यों को गर्व होता है। उसने लोभ को बनाया जिसके कारण कोई मनुष्य उन द्रव्यों से तृप्त नहीं होता है, उनकी निरन्तर भूख बनी रहती है। उसी ने जीव का निर्माण किया जिसे सब लोग चाहते हैं और उसी ने मृत्यु का निर्माण किया जिसके कारण कोई भी सदैव जीवित नहीं रह सका है। उसने सुख, कौतुक और आनन्द का निर्माण किया है। साथ ही उसने दुःख, चिन्ता और द्वन्द्व की भी रचना की है। किसी को उसने भिखारी बनाया तो किसी को धनी बनाया। उसने सम्पत्ति बनाई तो बहुत प्रकार की विपत्तियाँ भी बनाईं। किसी को उसने निराश्रित बनाया तो किसी को बलशाली। छार (मिट्टी) से ही उसने सब कुछ बनाया और पुनः सबको उसने छार (मिट्टी) कर दिया।

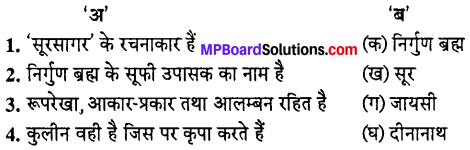

भक्ति धारा महत्त्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न

भक्ति धारा बहु-विकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

सूरदास ने अविगत गति किसकी बतलाई है?

(क) सगुण उपासक की

(ख) निर्गुण उपासक की

(ग) सगुण ब्रह्म की

(घ) निर्गुण ब्रह्म की।

उत्तर:

(घ) निर्गुण ब्रह्म की।

प्रश्न 2.

‘अधम उधारन’ का अर्थ है-

(क) पापियों का संहार करने वाला

(ख) पापियों का उद्धार करने वाला

(ग) पापियों को शरण देने वाला

(घ) पापियों की रक्षा करने वाला।

उत्तर:

(ख) पापियों का उद्धार करने वाला

प्रश्न 3.

ईश्वर अपनी कृपा किस पर करता है?

(क) जिसको वह अपना कृपापात्र बनाना चाहता है

(ख) सुन्दर पर

(ग) कुरूप पर

(घ) पापी पर।

उत्तर:

(क) जिसको वह अपना कृपापात्र बनाना चाहता है

प्रश्न 4.

मीठे फल का आनन्द लेने वाला कौन है? (2009)

(क) बहरा

(ख) गूंगा

(ग) अन्धा

(घ) अपाहिज।

उत्तर:

(ख) गूंगा

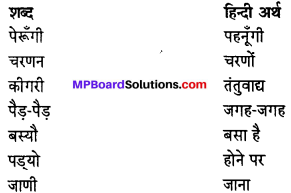

रिक्त स्थानों की पूर्ति-

- सूरदास जी ने ………… भक्ति को श्रेष्ठ माना है। (2011)

- गूंगे के लिए मीठे फल का रस ……….. ही होता है।

- ‘मधुप की मधुर गुनगुन’ से आशय …………. है। (2009)

- ईश्वर छार में से सब कुछ बनाकर सबको पुनः ………….. कर देता है।

उत्तर:

- सगुण

- अन्तर्गत

- भौंरों के मधुर गान से

- छार।

सत्य/असत्य

- सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं। (2012)

- लोकायतन के रचयिता सूरदास हैं। (2009)

- मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि थे।

- शंकर जी को भी कामदेव ने छलने का प्रयास किया।

उत्तर:

- सत्य

- असत्य

- सत्य

- सत्य

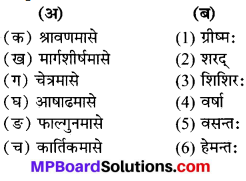

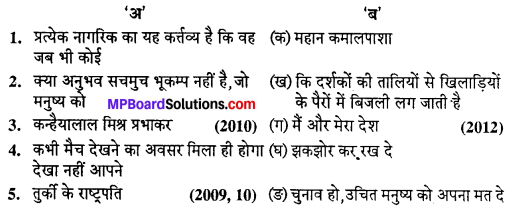

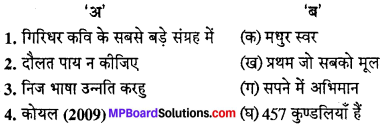

सही जोड़ी मिलाइए

उत्तर:

1. → (ख)

2. → (ग)

3. → (क)

4. → (घ)

एक शब्द/वाक्य में उत्तर

- मनवाणी के लिए अगम और अगोचर क्या है?

- पूजाघर में रखे हुए लोहे में और बहेलिए के घर में रखे लोहे में कौन भेद नहीं करता?

- सूरदास जी के अनुसार ईश्वर का भजन न करने से क्या होता है? (2009)

- जायसी के अनुसार ईश्वर की प्रकृति कैसी है?

उत्तर:

- निर्गुण ब्रह्म

- पारस पत्थर

- प्राणी को पुनः पुनः माँ के उदर में आकर जन्म लेना पड़ता है

- अनेक वर्ण वाली।

विनय के पद भाव सारांश

प्रस्तुत विनय के पदों में सूरदास जी ने कहा है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना दुरूह होने के कारण वे सगुण की उपासना करते हैं। निर्गुणोपासक योगी ब्रह्म का अनुभव मन ही मन करके आनन्द प्राप्त कर सकता है किन्तु उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता। जैसे एक मूक व्यक्ति मधुर फल का रसास्वादन मन ही मन करता है किन्तु उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म रूप व आकार से परे है। इसीलिए सूरदास जी सगुणोपासना को अत्यन्त सरल बताते हैं।

सूरदास जी के अनुसार परमात्मा अत्यन्त दयालु और समदर्शी हैं। वह सभी का कल्याण करते हैं। हम ही उनकी भक्ति से दूर होकर विषय-भोगों की मरीचिका में भटकते फिरते हैं। यदि हम उनकी शरण में जायें तो वह हमारा क्षण भर में उद्धार कर सकते हैं। वह बड़े-बड़े पापियों का उद्धार करने वाले हैं। जिस पर उनकी कृपादृष्टि पड़ती है, वह इस संसार सागर को पार कर जाता है।

विनय के पद संदर्भ-प्रसंग सहित व्याख्या

(1) अविगत-गति कछु कहत न आवै।

ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अन्तरगत ही भावै।

परम स्वाद सबही सुनिरन्तर, अमित तोष उपजावै।

मन-बानी को अगम अगोचर, सो जानै जो पावै।

रूप-रेख-गुन-जात जुगति-बिनु, निरालंब कित धावै।

सब विधि अगम विचारहि तातें, सूर सगुन पद गावै।।

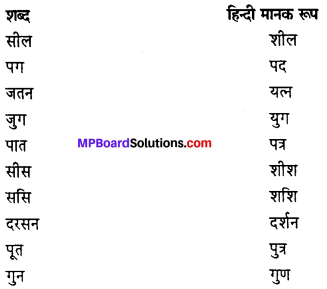

शब्दार्थ :

अविगत = अज्ञात ईश्वर। गति = दशा। अन्तरगत = हृदय में। अमित = अत्यधिक। तोष = सन्तोष। उपजावै = पैदा करता है। अगोचर = अदृश्य। गुन = गुण। जुगति = मुक्ति। निरालंब = बिना आश्रय के। कित = किधर। धावै = दौड़े। अगम = पहुँच के बाहर। ता” = इस कारण से। सगुन = सगुण भक्ति के।

सन्दर्भ :

प्रस्तुत पद ‘भक्तिधारा’ पाठ के अन्तर्गत ‘विनय के पद’ शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास हैं।

प्रसंग :

इस पद में निर्गुण-निराकार ब्रह्म को अगम्य बताकर विवशता की स्थिति में सूरदास सगुण लीला का वर्णन कर रहे हैं।

व्याख्या :

उस अज्ञात निर्गुण ब्रह्म की गति अर्थात् लीला कुछ कहते नहीं बनती है अर्थात् वह निर्गुण ब्रह्म वर्णन से परे है। जिस प्रकार गँगा व्यक्ति मीठा फल खाता है और उसके रस के आनन्द का अन्दर ही अन्दर अनुभव करता है। वह आनन्द उसे अत्यधिक सन्तोष प्रदान करता है लेकिन उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार वह निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से परे है। उसे तो जानकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उस निर्गुण ब्रह्म की न कोई रूपरेखा एवं आकति होती है न उसमें कोई गुण होता है और न उसे प्राप्त करने का कोई उपाय है। ऐसी दशा में उस परमात्मा को प्राप्त करने हेतु यह आलम्बन चाहने वाला मन बिना सहारे के कहाँ दौड़े? वास्तव में इस मन को तो कोई न कोई आधार चाहिए ही, तभी वह उसको पाने के लिए प्रयास कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने यह बात भली-भाँति जान ली है कि वह निर्गुण ब्रह्म अगम्य अर्थात् हमारी पहुँच से परे है। इसी कारण मैंने सगुण लीला के पदों का गान किया है।

विशेष :

- इस पद में निर्गुण ब्रह्म को अगम्य और सगुण ब्रह्म को सुगम माना गया है।

- ‘ज्यों गूंगे …………… भाव’ में उदाहरण अलंकार, ‘रूप-रेख-गुन ………….. धावै’ में विनोक्ति तथा सम्पूर्ण में अनुप्रास अलंकार।

- शान्त रस।

(2) हमारे प्रभु औगुन चित न धरौ।

समदरसी है नाम तुम्हारौ, सोई पार करौ।

इक लोहा पूजा मैं राखत, इक घर बधिक परौ।

सो दुविधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरौ।

इक नदिया, इक नार कहावत, मैलौ नीर भरौ।

जब दोऊ मिलि एक बरन गए, सुरसरि नाम परौ।

तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत सूर सुमिलि बिगरौ।

कै इनको निरधार कीजिए, कै प्रन जात टरौ॥

शब्दार्थ :

औगुन = अवगुण, दोष। समदरसी = सबको समान समझने वाला। तिहारो = तुम्हारा, आपका। राखत = रखते हैं। बधिक = कसाई। पारस = एक प्रकार का पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। कंचन = सोना। नार = नाला। बरन = वर्ण, रंग। सुरसरि = देवनदी गंगा। बिगरौ = बिगड़ गया। निरधार = निर्धारण करना, अलग-अलग। प्रन = प्रण, प्रतिज्ञा।

सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

इस पद में सूर ने भगवान से प्रार्थना की है कि वे उसके अवगुणों पर ध्यान न दें।

व्याख्या :

सूरदास जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु! आप हमारे अवगुणों को अपने मन में मत लाओ। आपका नाम तो समदर्शी है अर्थात् आप सभी मनुष्यों के लिए एक-सा देखने वाले हो। आप यदि चाहें तो मेरा भी उद्धार कर दें। एक लोहा पूजा में रखा जाता है और एक कसाई के घर माँस काटने के काम आता है। पारस पत्थर इस दुविधा को नहीं देखता है कि यह पूजा का लोहा है या कसाई के घर का लोहा है। वह तो दोनों प्रकार के लोहे को खरा सोना बना देता है। इसी प्रकार एक नदी का पानी होता है और एक नाले का पानी होता है लेकिन जब ये दोनों मिलकर एक रंग के हो जाते हैं तो इनका नाम देवनदी गंगा पड़ जाता है। यह शरीर माया है और जीव ब्रह्म का अंश कहलाता है। यह जीवात्मा माया से मिलकर बिगड़ गयी है। हे भगवान्! या तो इनका निर्धारण करके अलग-अलग कर दीजिए, नहीं तो आपकी पतित पावन और समदर्शी होने की प्रतिज्ञा समाप्त हुई जा रही है।

विशेष :

- भगवान के समदर्शी नाम का लाभ उठाते हुए सूरदास अपने पापी मन के उद्धार की प्रार्थना करते हैं।

- ‘इक लोहा ………… बधिक परौ’-में उदाहरण अलंकार।

- सम्पूर्ण में अनुप्रास की छटा।

(3) मो सम कौन कुटिल खल कामी।

तुम सौं कहा छिपी करुनामय, सबके अन्तरजामी।

जो तन दियौ ताहि बिसरायौ, ऐसौ नोन-हरामी।

भरि-भरि द्रोह विर्षे कौं धावत, जैसे सूकर ग्रामी।

सुनि सतसंग होत जिय आलस, विषयिनि संग बिसरामी।

श्री हरि-चरन छाँड़ि बिमुखनि की, निसि-दिन करत गुलामी।

पापी परम, अधम अपराधी, सब पतितनि मैं नामी।

सूरदास प्रभु अधम-उधारन, सुनियै श्रीपति स्वामी।।

शब्दार्थ :

सम = समान। कुटिल = टेढ़ा। खल = दुष्ट। कामी = विषयभोग में डूबा हुआ। करुनामय = भगवान। अन्तरजामी = हृदय की बात जानने वाले। ताहि = उसी को। बिसरायौ = भूल गया। नोन-हरामी = नमक हरामी। वि. कौं धावत = विषय वासनाओं की ओर दौड़ता है। सूकर ग्रामी = गाँव का सूअर। विषयनि संग विसरामी = विषय वासनाओं में डूब जाता है। विमुखिनि = दुष्टों की। नामी = प्रसिद्ध। अधम-उधारन = नीच व्यक्तियों का उद्धार करने वाले। श्री पति स्वामी = भगवान श्रीकृष्ण।

सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

इस पद में सूर ने अपने आपको कुटिल, खल एवं कामी बताते हुए संसार के सभी पापियों में सबसे बड़ा पापी बताते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की है।

व्याख्या :

सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान! मेरे समान कोई भी कुटिल, खल और कामी नहीं है अर्थात् मैं सबसे बड़ा पापी एवं कामी हूँ। हे भगवान! आप करुणामय हैं तथा सबके हृदय की बात जानते हैं, इसलिए आपसे मेरा क्या छिपा हुआ है? अर्थात् आप मेरे पापों को भली-भाँति जानते हैं। मेरे समान नमक हराम इस संसार में कोई नहीं है जिसने अर्थात् आपने मुझे यह नर शरीर दिया, मैं आपको ही भूल गया और माया, मोह तथा विषय-वासनाओं में डूब गया अत: मुझसे बड़ा नमक हराम अर्थात् कृतघ्न कोई नहीं हो सकता। मैं काम वासनाओं में इतना अंधा हो गया कि बार-बार उन्हीं की ओर मैं दौड़ता रहता हूँ जिस प्रकार कि गाँव का सूअर गन्दगी या विष्टा की ओर बार-बार दौड़ा करता है। मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ कि सत्संग की जब भी चर्चा होती है तो उसे सुनकर मुझे आलस्य आने लगता है तथा विषय-वासनाओं में मेरा मन आनन्द का अनुभव किया करता है।

मैं भगवान के चरणों को छोड़कर रात-दिन दुष्ट लोगों की गुलामी करता रहता हूँ। मैं महान् पापी हूँ तथा अधम अपराधी हूँ और सब पतितों में बड़ा हूँ। हे करुणामय भगवान श्री कृष्ण! आप तो अधम अर्थात् पतित लोगों का उद्धार करने वाले हैं, अतः हे श्रीपति स्वामी भगवान! मेरी टेर अर्थात् पुकार को सुन लीजिए और मुझ दुष्ट का उद्धार कर दीजिए।

विशेष :

- कवि आत्मग्लानि वश अपने सभी पापों को स्वीकारता है तथा भगवान से उद्धार की विनती करता है।

- उपमा एवं अनुप्रास की छटा।

- नोन हरामी, गुलामी आदि उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है।

(4) जापर दीनानाथ ढरैं।

सोइ कुलीन बड़ौ सुन्दर सोई, जिहि पर कृपा करे।

कौन विभीषन रंक-निसाचर, हरि हँसि छत्र धरै।

राजा कौन बड़ौ रावन तैं, गर्बहि-गर्ब गरे।

रंकव कौन सुदामा हूँ तै, आप समान करै।

अधम कौन है अजामील तें, जम तँह जात डरै।

कौन विरक्त अधिक नारद तैं, निसि दिन भ्रमत फिरै।

जोगी कौन बड़ौ संकर तैं, ताको काम छरै।

अधिक कुरूप कौन कुबिजा तैं, हरिपति पाइ तरै।

अधिक सुरूप कौन सीता तै, जनक वियोग भरै।

यह गति-गति जानै नहि कोऊ, किहिं रस रसिक ढरै।

सूरदास भगवंत-भजन बिनु, फिरि-फिरि जठर जरै॥

शब्दार्थ :

जापर = जिस किसी के ऊपर। दीनानाथ = भगवान। ढरें = कृपा करते हैं। सोई = वही व्यक्ति। रंक निसाचर = दरिद्र निशाचर। छत्र धरै = छत्र धारण कराया अर्थात् राजा बनाया। रंकव = दरिद्र। अधम = नीच। जम = यमराज। जात डरै = जाने में डरता था। विरक्त = वैरागी। काम छरै = कामदेव ने छल किया। किहिं रस रसिक ढरै = न मालूम किस रस में वे ढलने लगते हैं। जठर जरै = पेट की अग्नि में जलता है, अर्थात् बार-बार जन्म लेता है।

सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की माया बड़ी विचित्र है। जिस किसी. पर भगवान की कृपा हो जाती है; वही व्यक्ति कुलीन होता है, वही बड़ा होता है तथा वही सुन्दर होता है।

व्याख्या :

सूरदास जी कहते हैं कि जिस किसी पर दीनानाथ कृपा कर देते हैं वही व्यक्ति इस संसार में कुलीन, बड़ा और सुन्दर हो जाता है।

आगे इसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए वे अनेक दृष्टान्त और अन्तर्कथाएँ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि विभीषण रंक एवं निशाचर था पर भगवान ने कृपा करके रावण वध के पश्चात् उसी के सिर छत्र धारण कराया अर्थात् लंका का राजा बनाया। रावण से बड़ा शूरवीर योद्धा संसार में कौन था अर्थात् कोई नहीं, लेकिन चूँकि उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। इस कारण वह मिथ्या गर्व में ही जीवन भर जलता रहा। सुदामा से बड़ा दरिद्र कौन था, जिसे भगवान ने कृपा करके अपने समान दो लोकों का पति अर्थात् स्वामी बना दिया।

अजामील से बड़ा अधम कौन था अर्थात् कोई नहीं। वह इतना बड़ा दुष्ट था कि उसके पास जाने में मृत्यु के देवता यमराज को भी डर लगता था, पर भगवान ने कृपा करके उस पापी का भी उद्धार कर दिया। नारद मुनि से बढ़ा वैरागी संसार में कोई नहीं हुआ लेकिन प्रभु कृपा के अभाव में वह रात-दिन इधर-उधर चक्कर लगाया करते हैं। शंकर से बड़ा योगी कौन था अर्थात् कोई नहीं, लेकिन भगवान की कृपा के अभाव में वह भी कामदेव द्वारा छले गये। कुब्जा से अधिक कुरूप स्त्री कौन थी अर्थात् कोई नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से उसने स्वयं भगवान को पति रूप में प्राप्त कर अपना उद्धार किया। सीता के समान संसार में सुन्दर स्त्री कौन थी अर्थात् कोई नहीं, लेकिन भगवान की कृपा के अभाव में उन्हें भी जीवन भर वियोग सहना पड़ा।

अंत में कवि कहता है कि भगवान की इस माया को कोई नहीं जान सकता है। न मालूम वे किस रस के रसिक होकर भक्त पर अपनी कृपा की वर्षा कर दें। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना मनुष्य को बार-बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है और जन्म लेने के कारण उसे अपनी माता की कोख की अग्नि में बार-बार जलना पड़ता है।

विशेष :

- कवि का मानना है कि भगवत् कृपा के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है।

- इस बात को सिद्ध करने के लिए कवि ने विभीषण, रावण, सुदामा, अजामील, नारद, शंकर, कुब्जा, सीता आदि के जीवन से सम्बन्धित अन्तर्कथाओं की ओर संकेत किया है।

- उदाहरण तथा उपमा अलंकारों का सुन्दर प्रयोग।

स्तुति खण्ड भाव सारांश

निर्गुण भक्ति धारा के प्रेममार्गी सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने अपने ग्रन्थ ‘पद्मावत’ में लौकिक दाम्पत्य-प्रेम के माध्यम से अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम भावना व्यक्त की है। पाठ्य-पुस्तक के स्तुति खण्ड’ में कवि ने उस करतार’ का स्मरण करते हुए कहा है कि वह उसने प्रकृति को अनेक रूपों में सृजित किया है। अग्नि, जल, गगन, पृथ्वी,वायु आदि सब उसी से उत्पन्न हुए। उसने संसार में वृक्ष, नदी, सागर, पशु-पक्षी और मनुष्य आदि अनेक प्रकार के जीवों की संरचना की। उसने इनके लिए भोजन बनाया। उसने रोग, औषधियाँ, जीवन, मृत्यु, सुख,दुःख,आनन्द, चिन्ता और द्वन्द्व आदि बनाये तथा संसार में उसने किसी को राजा,किसी को सेवक, किसी को भिखारी और किसी को धनी बनाया।

स्तुति खण्ड संदर्भ-प्रसंग सहित व्याख्या

(1) सँवरौं आदि एक करतारू। जेहँ जिउदीन्ह कीन्ह संसारू॥

कीन्हेसि प्रथम जोति परगासू। कीन्हेसि तेहिं पिरीति कवितासू॥

कीन्हेसि अगिनि पवन जल खेहा। कीन्हेसि बहुतइ रंग उरेहा॥

कीन्हेसि धरती सरग पतारू। कीन्हेसि बरन-बरन अवतारू॥

कीन्हेसि सात दीप ब्रह्मडा। कीन्हेसि भुवन-चौदहउ खंडा।

कीन्हेसि दिन दिनअर ससि राती। कीन्हेसि नखत तराइन पाँती॥

कीन्हेंसि धूप सीउ और छाहाँ। कीन्हेसि मेघ बिजु तेहि माहाँ॥

कीन्ह सबइ अस जाकर दोसरहि छाज न काहु।

पहिलेहिं तेहिक नाउँलइ, कथा कहौं अवगाहुँ।

शब्दार्थ :

सँवरौं = स्मरण करता हूँ। आदि = आरम्भ में। करतारू = कर्त्तार (सृष्टिकर्ता)। जिउ = जीवन। कीन्ह संसारू = संसार की रचना की। परगास = प्रकट किया। पिरीति = प्रीति के लिए। खेहा = मिट्टी। उरेहा = रेखांकन। सरग = स्वर्ग। पतारू = पाताल। बरन-बरन अवतारू = नाना प्रकार के वर्णों के प्राणी बनाए। दीप = द्वीप। दिनअर = सूर्य। ससि = चन्द्रमा। नखत = नक्षत्र। तराइन = तारागणों की। पाँती = पंक्ति। सीउ = शीत। बीजु = बिजली। भाहाँ = मध्य में। दोसरहि = दूसरे को। छाज = शोभा। तेहिक = उसी का। अवगाहु = अवगाहन करता हूँ, वर्णन करता हूँ।

सन्दर्भ :

प्रस्तुत छन्द मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा रचित ‘पद्मावत’ महाकाव्य के ‘स्तुति खण्ड’ से लिया गया है।

प्रसंग :

इस पद में कवि ने ग्रन्थ की रचना में सृष्टि के निर्माता आदि ईश्वर का स्मरण करते हुए कहा है।

व्याख्या :

महाकवि जायसी कहते हैं कि मैं आदि में उस एक कर्ता (सृष्टिकर्ता) का स्मरण करता हूँ, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने संसार की रचना की। जिसने आदि ज्योति अर्थात् मुहम्मद के नूर का प्रकाश किया और उसी की प्रीति के लिए कैलास की रचना की। जिसने अग्नि, वायु, जल और मिट्टी का निर्माण किया और जिसने अनेक प्रकार के रंगों में तरह-तरह के चित्रांकन (रेखांकन) किए। जिसने धरती, आकाश और पाताल की रचना की और जिसने नाना वर्ण के प्राणियों को अवतरित किया, जिसने सात द्वीप और ब्रह्माण्ड की रचना की और जिसने चौदह खण्ड भुवनों की रचना की। जिसने दिन, दिनकर, चन्द्रमा और रात्रि की रचना की तथा जिसने नक्षत्रों और तारागणों की पंक्ति की रचना की। जिसने धूप, शीत और छाया का निर्माण किया और ऐसे मेघों का निर्माण किया जिनमें बिजली निवास करती है। उसने ऐसी सम्पूर्ण सृष्टि की रचना की है जो दूसरे किसी को भी शोभा नहीं दे सकी।

अतः सर्वप्रथम मैं उसी कर्ता का नाम लेकर अपनी विस्तृत कथा की रचना कर रहा हूँ।

विशेष :

- यह छन्द ईश स्तुति के रूप में जाना जाता है।

- स्मरण की यह शैली सूफी प्रभाव से प्रभावित है।

- अनुप्रास की छटा।

- चौपाई दोहा छन्द है।

- अवधी भाषा का प्रयोग।

(2) कीन्हेसि हेवँ समुंद्र अपारा। कीन्हेसि मेरु खिखिंद पहारा॥

कीन्हेसि नदी नार औझारा। कीन्हेसि मगर मछं बहुबरना॥

कीन्हेसि सीप मोंति बहुभरे। कीन्हेसि बहुतइ नग निरमरे॥

कीन्हेसि वनखंड औ जरि मूरी। कीन्हेसि तरिवर तार खजूरी॥

कीन्हेसि साऊन आरन रहहीं। कीन्हेसि पंखि उड़हि जहँ चहहीं॥

कीन्हेसि बरन सेत औ स्यामा। कीन्हेसि भूख नींद बिसरामा॥

कीन्हेसिपान फूल बहुभोगू। कीन्हेसि बहुओषद बहुरोगू॥

निमिख न लाग कर, ओहि सबइ कीन्ह पल एक।

गगन अंतरिख राखा बाज खंभ, बिनु टेक॥

शब्दार्थ :

कीन्हेसि = निर्माण किया। हेरौं = हिम। मेरु = रेगिस्तान। खिखिंद = किष्किन्धा पर्वत। नार = नाला। झारा = झरना। मछ = मछली। सीप = शुक्ति। निरभरे = निर्मल। जरिमूरी = जड़ और मूल। तखिर = श्रेष्ठ वृक्ष। तार = ताड़ वृक्ष। साउज = जंगली जानवर। आरन = अरण्य में। सेत = श्वेत। बरन = वर्ण। पान = ताम्बूल। ओषद = औषधि। निमिख = पलभर। अंतरिख = अंतरिक्ष। बाज = बिना। खंभ = स्तम्भ। टेक = सहारा।

सन्दर्भ एवं प्रसंग :

पूर्ववत्।

व्याख्या :

कविवर जायसी कहते हैं कि उसी परमात्मा ने हिम तथा अपार समुद्रों की रचना की है। उसी ने सुमेरू तथा किष्किन्धा पर्वतों की रचना की है। उसी ने नदियों, नालों एवं झरनों की रचना की है। उसी ने सीपियों और बहुत प्रकार के मोतियों तथा निर्मल नगों का निर्माण किया है। उसी ने वन खण्ड और जड़ों तथा मूलों का निर्माण किया है। उसी ने ताड़, खजूर आदि तरुवरों का निर्माण किया है। उसी ने जंगली जानवरों का निर्माण किया जो जंगल में रहते हैं। उसी ने पक्षियों का निर्माण किया जो जहाँ चाहते हैं, उड़ जाते हैं। उसी ने श्वेत और श्याम वर्णों का निर्माण किया और उसी ने भूख, नींद तथा विश्राम का निर्माण किया। इन सबकी रचना करने में उसे एक पल भी नहीं लगा और उसने यह सब कुछ पलक झपकते ही कर दिया। पुनः उसी ने आकाश को भी बिना किसी खम्भे और टेक के अन्तरिक्ष में रख दिया।

विशेष :

- इस्लाम धर्म के मतानुसार समस्त सृष्टि का निर्माण उसी आदि शक्ति (नूर) ने किया है।

- अनुप्रास की छटा।

- अवधी भाषा का प्रयोग।

(3) कीन्हेसि मानुस दिहिस बड़ाई। कीन्हेसि अन्न भुगुति तेंहि पाई॥

कीन्हेसि राजा पूँजहि राजू। कीन्हेसि हस्ति घोर तिन्ह साजू॥

कीन्हेसि तिन्ह कहँ बहुत बेरासू। कीन्हेसि कोई ठाकुर कोइ दासू॥

कीन्हेसि दरब गरब जेहिं होई। कीन्हेसि लोभ अघाइन कोई॥

कीन्हेसि जिअन सदा सब चाहा। कीन्हेसि मीच न कोई राहा॥

कीन्हेसि सुख औ कोड अनंदू। कीन्हेसि दुख चिंता औ दंदू॥

कीन्हेसि कोई भिखारि कोई धनी। कीन्हेसि संपति विपति पुनि घनी॥

कीन्हेसि कोई निभरोसी, कीन्हेसि कोई बरिआर।

छार हुते सब कीन्हेसि, पुनि कीन्हेसि सब छार॥

शब्दार्थ :

कीन्हेसि = किया है। मानुस = मनुष्य। दिहिसि बड़ाई = बड़प्पन प्रदान किया। भुगुति = भुक्ति या भोजन। पूँजहि राजू = जो राज का भोग करते हैं। हस्ति = हाथी। घोर = घोड़ा। बेरासू = विलास की सामग्री। ठाकुर = स्वामी। दासू = दास। दरब = द्रव्य। गरब = गर्व। अघाइ न कोई = कोई तृप्त नहीं होता। जिअन = जीवन। मीचु – मृत्यु। कोड= कौतुक। दंदू = द्वन्द्व। संपति = सम्पत्ति। घनी = बहुत। निभरोसी = निराश्रित। बरिआर = बलशाली। छार = राख, धूल।,

सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

इस पद में कविवर जायसी ने ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि का वर्णन किया है।

व्याख्या :

कविवर जायसी कहते हैं कि उसी सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को निर्मित किया तथा सृष्टि के अन्य सभी पदार्थों में उसे बड़प्पन प्रदान किया। उसने उसे अन्न और भोजन प्रदान किया। उसी ने राजाओं को बनाया जो राज्यों का भोग करते हैं, हाथियों और घोड़ों को उनके साज के रूप में बनाया। उनके मनोरंजन के लिए उसने अनेक विलास की सामग्री बनाईं और किसी को उसने स्वामी बनाया तो किसी को दास। उसने द्रव्य बनाए जिनके कारण मनुष्यों को गर्व होता है। उसने लोभ को बनाया जिसके कारण कोई मनुष्य उन द्रव्यों से तृप्त नहीं होता है, उनकी निरन्तर भूख बनी रहती है। उसी ने जीव का निर्माण किया जिसे सब लोग चाहते हैं और उसी ने मृत्यु का निर्माण किया जिसके कारण कोई भी सदैव जीवित नहीं रह सका है। उसने सुख, कौतुक और आनन्द का निर्माण किया है। साथ ही उसने दुःख, चिन्ता और द्वन्द्व की भी रचना की है। किसी को उसने भिखारी बनाया तो किसी को धनी बनाया। उसने सम्पत्ति बनाई तो बहुत प्रकार की विपत्तियाँ भी बनाईं। किसी को उसने निराश्रित बनाया तो किसी को बलशाली। छार (मिट्टी) से ही उसने सब कुछ बनाया और पुनः सबको उसने छार (मिट्टी) कर दिया।

विशेष :

- अनुप्रास की छटा।

- शान्त रस।

- अवधी भाषा का प्रयोग।