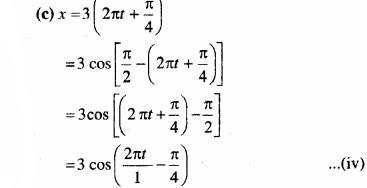

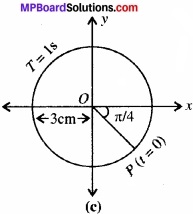

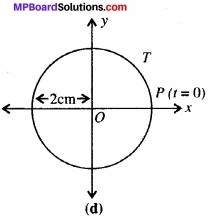

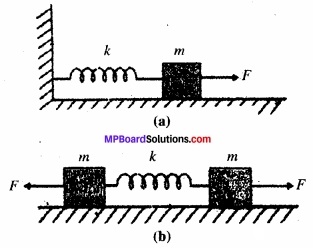

MP Board Class 11th Special Hindi सहायक वाचन Solutions Chapter 6 डॉ. चन्द्रशेखर वेंकटरमन

डॉ. चन्द्रशेखर वेंकटरमन अभ्यास प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए

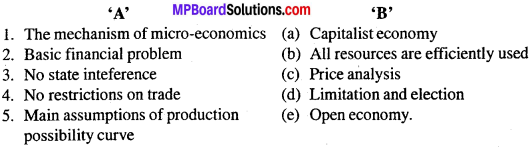

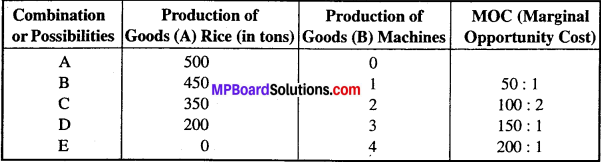

प्रश्न 1.

डॉ. रमन छात्रवृत्ति मिलने के बाद भी विदेश क्यों नहीं जा सके?” (2016)

उत्तर:

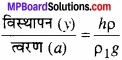

श्री रमन ने एम. ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। भौतिक विज्ञान में विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरकार ने इनमें असाधारण प्रतिभा देखी तो विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर लिया। किन्तु अस्वस्थता के कारण आप विदेश नहीं जा सके। लाचार होकर इन्होंने अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा दी और सर्वप्रथम उत्तीर्ण घोषित हुए। तदुपरान्त इनकी नियुक्ति डिप्टी डायरेक्टर-जनरल के पद पर कोलकाता में हो गई।

प्रश्न 2.

ब्रिटेन यात्रा के समय डॉ. रमन ने क्या-क्या देखा?

उत्तर:

ब्रिटेन यात्रा के समय डॉ. रमन ने समुद्र के नीले रंग को बड़े ध्यान से देखा। यह उनका प्रथम अवसर था। जब वे यात्रा से वापस लौटकर आये तो अपनी प्रयोगशाला में अनुसंधान किया और पता लगाया कि लहरों पर प्रकाश के कारण जल नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग भी इसी तरह नीला दिखाई पड़ता है। इन प्रयोगों के परिणामों को विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया और चारों ओर अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध हो गए। विश्व के विद्वान वैज्ञानिकों में इनकी गणना होने लगी।

![]()

प्रश्न 3.

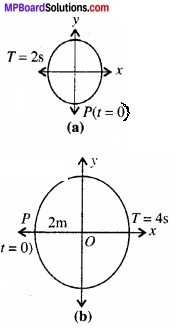

डॉ. रमन ने किन-किन वाद्ययंत्रों के गुणों का अध्ययन किया? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

कोलकाता में रहते हुए रमन ने वीणा, मृदंग, पियानो आदि वाद्ययंत्रों के शाब्दिक गुणों का अध्ययन किया। इनकी इस खोज से विश्व में तहलका मच गया।

प्रश्न 4.

डॉ. रमन ने किन-किन देशों का भ्रमण किया? (2015)

उत्तर:

डॉ. रमन ने ब्रिटेन के अतिरिक्त अमरीका, रूस तथा यूरोप के अन्य देशों का भी भ्रमण किया। अमरीका के प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर मिलिकन ने स्वयं आकर इनसे भेंट की। सन् 1914 ई. में लन्दन की रॉयल सोसाइटी ने आपको फैलो चुना। आपको कनाडा भी बुलाया और वहाँ आपके प्रकाश सम्बन्धी खोज पर अपना भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया।

प्रश्न 5.

“डॉ. रमन का जीवन तत्परता, परिश्रम और एकाग्रता से पूर्ण था।” इस कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

डॉ. रमन ने जितने भी अनुसंधान किए, वे सभी मौलिक थे। साथ ही उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अनुसंधान की ओर प्रेरित किया। उनकी ही प्रेरणा से डॉ. के. एस. कृष्णन् जैसे वैज्ञानिक भारत को आप की ही देन हैं। रमन का स्वभाव बहुत ही सरल और विनीत था। उनमें अभिमान तो रंचमात्र भी नहीं था।

उनके अन्दर तत्परता ऐसा गुण था कि वे किसी भी विषय पर जिसकी ओर यदि उनमें आकर्षण पैदा हो गया, तो वे उसके सम्बन्ध में पूरी अनुसन्धान विधि से जानकारी लेने में तत्पर रहते थे। साथ ही कोई भी विद्यार्थी अपने शोध अथवा अन्य समाधानों के लिए उनकी सहायता की आकांक्षा रखता तो वे उसकी पूरी-पूरी मदद करते। लेकिन उनमें यह भी एक अन्य विशेषता थी कि वे किसी के भी अनावश्यक हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करते थे।

अब आती है बात परिश्रम की। वे वैज्ञानिक अनुसंधानों में दिन-रात जुटकर परिश्रम किया करते थे। अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ नहीं गंवाते थे। एक-एक क्षण में उपयोग से उन्होंने लगातार कितने ही अनुसन्धान और प्रयोग कर डाले। यह उनकी लगन, तत्परता और परिश्रम का ही परिणाम था।

डॉ. रमन एक वैज्ञानिक का अपनी प्रयोगशाला में ही अपना मूल स्थान बताया करते थे, कार्यालयों में नहीं। इसका तात्पर्य यह है वे स्वयं भी किसी प्रयोग को करने में और उस विषय का (समस्या का) समाधान ढूँढ़ने में एकाग्र मन से लगे रहते थे। बर्फ के टुकड़े अथवा साबुन के बुलबुलों तक में अपने अनुसधान करने और जिज्ञासा को शान्त करने के लिए तत्पर रहकर एकाग्रता से अपने निरीक्षणों का परिणाम घोषित करते थे।

इसलिए डॉ. रमन के विषय में यह कथन बिल्कुल सही है और प्रेरणाप्रद भी है कि वे अपने कार्य को तत्परता, परिश्रम और एकाग्रता से किया करते थे। यह उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी।

प्रश्न 6.

एक महान वैज्ञानिक के रूप में डॉ. रमन की उपलब्धियाँ बताइए।

उत्तर:

यद्यपि रमन ने अर्थ विभाग में कार्य किया, फिर भी उनका ध्यान सदा विज्ञान की ओर लगा रहा। वे भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् के सदस्य बने। वहाँ के मंत्री को अपने उन पत्रों को दिखाया जो प्रकाशित हो चुके थे। साथ ही उन्होंने अपनी अभिरुचि को व्यक्त किया कि वे अनुसंधान करना चाहते हैं। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् के मंत्री महोदय उनके लेखों से बहुत प्रभावित हुए। उनके इन लेखों से उनके वैज्ञानिक अभिरुचि का पता चलता था। मंत्री महोदय ने इन्हें परिषद् का सदस्य भी बना लिया और अनुसंधान करने की पूरी-पूरी सुविधा भी प्रदान कर दी।

कोलकाता से रंगून के लिए इनका स्थानान्तरण सन् 1910 ई. में कर दिया गया। वहाँ भी इन्होंने अपने अनुसंधानों को जारी रखा। इनके पिताजी का देहान्त भी इसी वर्ष हो गया, अत: इन्होंने छ: माह का अवकाश लिया और चेन्नई आ गये। बाद में आपकी नियुक्ति कोलकाता में ही डाकतार विभाग में एकाउन्टेन्ट के पद पर हो गई। डॉ. रमन सदैव वैज्ञानिक अनुसंधानों की ओर विशेष रुझान रखते थे। साथ ही, अपने विभाग के कार्यों को भी समय पर तत्परता से करते थे।

जब सन् 1914 ई. में कोलकाता में साइन्स कॉलेज की स्थापना हुई, तब सर आशुतोष मुखर्जी ने इन्हें विज्ञान कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर बुलाया, क्योंकि सर मुखर्जी भौतिक विज्ञान में इनकी प्रतिभा से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने सर आशुतोष मुखर्जी के कहने पर सरकारी नौकरी छोड़ दिया और आचार्य पद स्वीकार कर लिया।

जब वे विज्ञान कॉलेज के प्रोफेसर नियुक्त हुए उस समय उनकी उम्र केवल 29 वर्ष की थी। इस तरह सन् 1917 ई. में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में काम करना स्वीकार कर लिया। विश्वविद्यालय में रहते हुए इन्होंने अनेक अनुसंधान किए. जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण थे। बाद में, ब्रिटिश साम्राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की एक कॉन्फ्रेंस हुई; तब कोलकाता विश्वविद्यालय ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैण्ड भेजा।

ब्रिटिश यात्रा के दौरान रमन ने समुद्र के नीले रंग को ध्यान से देखा। अपनी यात्रा से लौटकर अपनी प्रयोगशाला में अनुसंधान से इन्होंने ज्ञात किया कि लहरों पर प्रकाश के कारण जल नीला दिखाई देता है। आकाश भी इसी तरह नीला दिखाई देता है। इन प्रयोगों को और उनके निष्कर्षों को विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया और चारों ओर इनकी विद्वता की धूम फैल गई। इन्हें तब से महान वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। इंग्लैण्ड के अलावा इन्होंने अमरीका, रूस और यूरोप के अन्य देशों में अपनी वैज्ञानिक खोजों के प्रपत्रों को विभिन्न वैज्ञानिक समितियों में पढ़ा और उनके निष्कर्षों को उपस्थित लोगों के सम्मुख रखा, तो अमरीका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर मिलिकन ने स्वयं आकर इनसे भेंट की। सन् 1922 ई. में कोलकाता विश्वविद्यालय ने आपकी अमूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर डी. एस-सी. की उपाधि से सम्मानित किया। सन् 1974 ई. में लन्दन की रॉयल सोसाइटी ने इन्हें फैलोशिप के लिए चुन लिया।

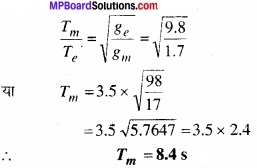

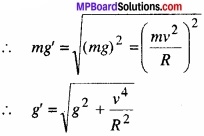

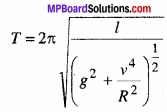

प्रकाश सम्बन्धी खोजों पर भाषण देने के लिए इन्हें कनाडा बुलाया गया। ग्लेशियर पर हरे और नीले रंग देखे। इन्होंने अपने प्रयोगों से खोज निकाला कि पारदर्शक और अपारदर्शक पदार्थों पर प्रकाश का परिक्षेपण होता है। सन् 1924 ई. में ‘रमन-प्रभाव’ से सिद्ध किया कि अणु प्रकाश बिखेरते हैं और मूल-प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है।

सन् 1929 ई. में चेन्नई में भारतीय विज्ञान काँग्रेस के लिए इन्हें अध्यक्ष चुना गया। अनेक संस्थानों ने इन्हें सम्मानित किया। ब्रिटिश सरकार ने सन् 1930 ई. में इन्हें ‘सर’ की उपाधि से सम्मानित किया। ‘रमन-प्रभाव’ के अनुसंधान के लिए ‘नोबेल पुरस्कार’ मिला। एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। स्टॉकहोम में भी पुरस्कार मिला। देश और विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों ने इन्हें डी. एस-सी. की सम्मानित उपाधि दी।

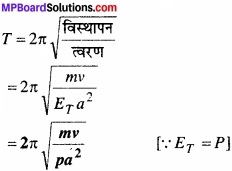

कोलकाता विश्वविद्यालय से मुक्त होकर सरकार के आग्रह पर इन्होंने बंगलूरू के ‘इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स’ में अनुसंधान कार्य के संचालक का पद स्वीकार किया और भौतिक विज्ञान की एक प्रयोगशाला स्थापित की। सन् 1941 ई. में इन्हें अमरीका का प्रसिद्ध ‘फ्रेन्कलिन पुरस्कार’ प्रदान किया गया। सन् 1943 ई. में बंगलूरू में ही ‘रमन इन्स्टीट्यूट’ की स्थापना की। सन् 1954 में भारत सरकार ने अपना सर्वोच्च सम्मान ‘भारत रत्न’ इन्हें प्रदान किया। सन् 1957 ई. में सोवियत रूस ने ‘लेनिन शान्ति पुरस्कार’ देकर आपको सम्मानित किया।

डॉ. रमन जैसे विज्ञानवेत्ताओं पर भारत माता गर्व करती है।

![]()

प्रश्न 7.

प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए डॉ. रमन ने किस प्रकार तैयारी की ? लिखिए।

उत्तर:

भौतिक विज्ञान विषय में बी. ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और विश्वविद्यालय का रिकार्ड तोड़ दिया क्योंकि अभी तक कोई भी छात्र भौतिक विज्ञान में न तो प्रथम आया और न किसी को इतने अंक ही मिले। इनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर लिया किन्तु अस्वस्थ हो गए और विदेश नहीं गए।

परवशता में इन्होंने अर्थविभाग की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का निश्चय किया। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए इन्हें इतिहास और संस्कृत आदि नए विषयों का अध्ययन करना पड़ा। वे इस बात से परिचित थे कि प्रतियोगिता परीक्षा में इन विषयों में अधिक अंक मिलते हैं।

बस, इसी कारण से इन्होंने इन विषयों का (इतिहास और संस्कृत) का विशेष अध्ययन किया और प्रतियोगिता परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण घोषित हुए। इन विषयों की तैयारी भी उन्होंने अपनी तत्परता, लगनशीलता और परिश्रम से की। इनके इन्हीं गुणों के कारण कभी भी न पढ़े गए इन विषयों में अपनी अलौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन कर सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए।

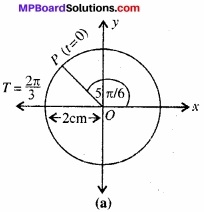

प्रश्न 8.

‘रमन प्रभाव घटना’ एक महत्त्वपूर्ण खोज थी, इसके बारे में विस्तार से बताइए। (2009)

उत्तर:

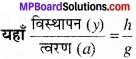

ब्रिटेन की यात्रा के अवसर पर रमन को समुद्र के नीले रंग को ध्यान से देखने का अवसर मिला। यात्रा से लौटकर अपनी प्रयोगशाला में अनुसंधान किया और बताया कि लहरों पर प्रकाश के कारण जल नीला दिखाई देता है। इसी तरह आकाश का रंग भी नीला दिखाई देता है। इन प्रयोगों को विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया। परिणामतः आपकी विद्वता की धूम चारों ओर मच गई। आपकी गणना संसार के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों में होने लगी।

इसका नतीजा यह हुआ कि आपने ब्रिटिश के अलावा अमरीका, रूस और यूरोप के अन्य देशों की यात्राएँ की। अपनी खोजों और अनुसंधान सम्बन्धी प्रयोगों का निष्कर्ष लोगों के सामने रखा। प्रकाश सम्बन्धी खोजों पर भाषण देने के लिए कनाडा में आप को बुलाया गया। वहाँ के ग्लेशियर को देखते समय इन्होंने हरे और नीले रंग से मिले हुए बर्फ के टुकड़ों को देखा

और उन पर मुग्ध हो गए। उन्होंने एक टुकड़े को काट लिया किन्तु उसमें कोई भी रंग नहीं था। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रकाश का परिक्षेपण पारदर्शक पदार्थों में ही नहीं होता, अपितु बर्फ जैसे ठोस पदार्थों में भी होता है। साबुन के बुलबुलों के सम्बन्ध में भी रमन ने इसी प्रकार के प्रयोग किए और सन् 1928 ई. में आपने नया आविष्कार कर दिखाया। इसे ‘रमन प्रभाव’ कहते हैं। ‘रमन-प्रभाव’ के द्वारा आपने यह सिद्ध कर दिया कि जब अणु प्रकाश बिखेरते हैं, तो मूल प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है और नई किरणों के कारण परिवर्तन दिखाई देता है। ‘रमन-प्रभाव’ के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने बड़े-बड़े आविष्कार किए हैं।

आपने बंगलूरू में सन् 1943 ई. में ‘रमन इन्स्टीट्यूट’ की स्थापना की। इस इन्स्टीट्यूट में भौतिक विज्ञान विषय पर अनुसंधान कार्य होता है।

प्रश्न 9.

डॉ. वेंकटरमन की कार्य प्रणाली से आप किस प्रकार प्रेरणा ग्रहण करेंगे ? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

डॉ. वेंकटरमन की कार्य प्रणाली हम सभी को प्रेरणा देने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम सिद्ध होती है। सबसे प्रथम तो बालक रमन पर बाल्यकाल से ही अपने परिवेश का भारी प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। जब आप हाईस्कूल तक पहुँचे, तब तक आपने कितनी ही विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सम्मानपूर्वक उत्तीर्ण कर ली। एम. ए. भी प्रथम श्रेणी में पास की। परन्तु आपके अ६ ययन का विषय विज्ञान नहीं था।

उपर्युक्त बातों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम किसी भी विषय का अध्ययन करें, परन्तु उस विषय का अध्ययन लगन और तत्परता से किया जाना चाहिए। अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग परिश्रमपूर्वक करना चाहिए।

अब बात आती है स्नातक स्तर पर अध्ययन करने की प्रक्रिया की। इन्होंने अल्पायु में ही इससे पूर्व की कक्षाओं का अध्ययन कर लिया तो इन्हें बी. ए. में किसी छोटी कक्षा का छात्र माना जाने लगा। अंग्रेजी के प्रोफेसर इलियट तो इन्हें किसी छोटी कक्षा का छात्र मानते रहे। बी. ए. की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आपको स्वर्णपदक और पारितोषिक विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए। पूरे विद्यालय में अकेले इन्हीं के प्रथम आने पर इन्हें ‘अरणी स्वर्ण पदक’ भी मिला। प्रधानाचार्य को रमन की प्रतिभा पर आश्चर्य था और रमन ने उन्हें प्रभावित भी किया। अतः इन्हें मनचाहे प्रयोग करने के लिए पूरी-पूरी सुविधाएँ दी गईं।

‘गणित’ और ‘यंत्र विज्ञान’ का अध्ययन भी इन्होंने अपनी रुचि से किया। अपने छात्र जीवन में ‘रमन’ अपनी प्रयोगशाला में घण्टों बैठे रहते थे। एम. ए. में प्रवेश लिया। मौलिक अन्वेषण की प्रतिभा का प्रथम परिचय दिया। ‘नाद-शास्त्र’ पर भी नए तरीके का एक प्रयोग किया। इन सभी कार्यों से रमन की प्रतिभा और अलौकिक विद्वता का प्रभाव हम सभी को नई खोजों को और अन्वेषणों को प्रगति देने के लिए प्रेरित करता है।

रमन ने एम. ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनकी अप्रतिम प्रतिभा के कारण छात्रवृत्ति देकर विदेश भेजने का सरकार ने अवसर दिया। लेकिन अपनी अस्वस्थता के कारण विदेश नहीं गए। अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए। प्रथम उत्तीर्ण घोषित हुए और डिप्टी डायरेक्टर-जनरल के पद पर नियुक्त हुए।

विज्ञान क्षेत्र के इन्होंने अनेक अनुसंधान किए, कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए, विदेशी यात्राएँ की, अनेक अन्वेषणों के नतीजे विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इनके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। अनेक उपाधियाँ और पारितोषिक मिले। नोबेल पुरस्कार मिला, भारत रत्न की उपाधि मिली, ये सब डॉ. रमन की अपनी मेहनत, लगन, तत्परता और बौद्धिक क्षमता का ही प्रभाव था।

इनसे हम सभी को अनुप्राणित होकर अपने-अपने विषयों के प्रति अभिरुचि के अनुसार कार्य प्रणाली अपनाना और मानव हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की प्रेरणा हमें मिलती है।

डॉ. चन्द्रशेखर वेंकटरमन अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

चन्द्रशेखर वेंकटरमन का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर:

चन्द्रशेखर वेंकटरमन का जन्म दक्षिण भारत के त्रिचनापल्ली (तमिलनाडु) नामक नगर में 7 नवंबर, 1888 ई. को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।

प्रश्न 2.

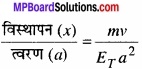

चन्द्रशेखर वेंकटरमन को कब और किस कार्य के लिए सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान’ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया?

उत्तर:

सन् 1930 ई. में चन्द्रशेखर वेंकटरमन को भौतिक विज्ञान का ‘नोबेल पुरस्कार’ प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा सम्पादित रमन प्रभाव के अनुसंधान के लिए दिया गया।

![]()

डॉ. चन्द्रशेखर वेंकटरमन पाठ का सारांश

प्रस्तावना :

जन्म एवं शिक्षा-चन्द्रशेखर वेंकटरमन का जन्म दक्षिण भारत के त्रिचनापल्ली (तमिलनाडु) नामक नगर में 07 नवम्बर, 1888 ई. को विद्या के क्षेत्र में विख्यात ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चन्द्रशेखर अय्यर तथा माता का नाम पार्वती अम्मल था। रमन के जन्म के समय श्री अय्यर त्रिचनापल्ली के हाईस्कूल में अध्यापक थे। बाद में, विजगापट्टम के हिन्दू कालेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक हो गए। रमन के पिता अपने विषय के प्रकाण्ड विद्वान थे।

रमन पर भी अपने पिता का प्रभाव पड़ा और हाईस्कूल तक पहुँचते-पहुँचते उन्होंने विज्ञान की अनेकों पुस्तकों का अध्ययन कर डाला। इन्होंने कुल 12 वर्ष की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास कर ली। सन् 1901 ई. में आपने एफ. ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की लेकिन इसका विषय विज्ञान नहीं था। प्रेसीडेंसी कॉलेज मद्रास से बी. ए. की परीक्षा विज्ञान विषय के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। स्वर्ण पदक और पारितोषिक विश्वविद्यालय की ओर से मिले। उस वर्ष विश्वविद्यालय में रमन ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। भौतिक विज्ञान का ‘अरणी स्वर्ण पदक’ भी आपको मिला। रमन ने गणित और यंत्र विज्ञान का भी अE ययन किया। बी. ए. (भौतिक विज्ञान) की परीक्षा रमन ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और पिछले रिकार्डों को तोड़ दिया। उस समय तक भौतिक विज्ञान में कोई भी प्रथम श्रेणी में नहीं आया था।

इसके बाद इन्होंने अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण की और सर्वप्रथम घोषित हुए तथा डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर कोलकाता (कलकत्ता) में नियुक्त हो गए।

इनका विवाह सामुद्रिक चुंगी विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री कृष्णस्वामी अय्यर (मद्रास) और श्रीमती रुक्मणी अम्मल की पुत्री से हो गया।

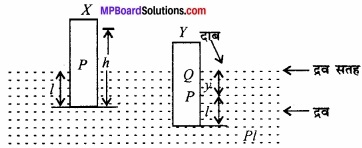

विज्ञान की तरफ झुकाव :

अर्थ विभाग में काम करते हुए भी आप ‘भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद्’ में गए। वहाँ अपने प्रकाशित लेखों को दिखाया और वहाँ से अनुसंधान करने की अनुमति प्राप्त की। कोलकाता से इन्हें रंगून के लिए स्थानान्तरित कर दिया। इन्होंने अपने वैज्ञानिक अनुसंधान जारी रखे। सन् 1910 ई. में इनके पिता का देहावसान हो गया। छ: माह के अवकाश पर भारत आए। इसी बीच इनकी नियुक्ति डाकतार विभाग में एकाउन्टेन्ट के पद पर हो गई। सरकार ने इन्हें सचिवालय में बुलाना चाहा किन्तु इन्होंने स्वीकार नहीं किया।

कोलकाता विश्वविद्यालय :

रमन ने कोलकाता में रहकर वीणा, मृदंग, पियानो आदि वाद्ययंत्रों के शाब्दिक गुणों का अध्ययन किया। सन् 1914 ई. में कोलकाता में साइंस कॉलेज खोला गया। सर आशुतोष मुखर्जी रमन की प्रतिभा से परिचित थे। अतः इन्हें वहाँ भौतिक विज्ञान के पद पर प्रोफेसर नियुक्त कर दिया। इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आचार्य पद स्वीकार कर लिया। सन् 1917 ई. में मात्र 29 वर्ष की आयु में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में काम करना आरम्भ किया। कोलकाता विश्वविद्यालय ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर विश्वविद्यालयों की कॉन्फ्रेंस में भाग लेने इंग्लैण्ड भेजा।

विदेश यात्रा व रमन :

प्रभाव की नींव-विदेश यात्रा से लौटकर इन्होंने प्रयोगशाला में अनुसंधान किया और पता लगाया कि लहरों पर प्रकाश के कारण जल नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग भी नीला दिखता है। इन प्रयोगों के नतीजे विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इन्हें अपनी खोजों के लिए प्रशंसा मिली और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गणना होने लगी। इन्होंने अमरीका, रूस और यूरोप के अन्य देशों की भी यात्राएँ की। अमरीका के विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर मिलिकन ने स्वयं आकर इनसे भेंट की और सन् 1922 ई. में कोलकाता विश्वविद्यालय में इन्हें डी. एस. सी. की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। सन् 1914 ई. को लन्दन की रॉयल सोसाइटी ने इन्हें फैलो चुना। प्रकाश सम्बन्धी खोजों पर भाषण देने के लिए कनाडा बुलाया गया। वहाँ के ग्लेशियर्स को देखकर निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश का परिक्षेपण पारदर्शक पदार्थों में ही नहीं होता अपितु बर्फ जैसे ठोस पदार्थों में भी होता है। सन् 1928 ई. में ‘रमन प्रभाव’ नामक आविष्कार कर दिखाया। इसके अनुसार, सिद्ध कर दिया कि जब अणु प्रकाश बिखेरते हैं, तो मूल प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है।

विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता :

सन् 1929 ई. में भारतीय विज्ञान काँग्रेस के आप अध्यक्ष चुने गए। सन् 1929 ई. में ब्रिटिश सरकार ने ‘सर’ की उपाधि दी। सन् 1930 ई. में भौतिक विज्ञान का ‘नोबेल पुरस्कार’ रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में मिला। विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों ने इन्हें डी. एस. सी. या पी. एच. डी. की उपाधि देकर सम्मानित किया।

कोलकाता विश्वविद्यालय से मुक्त होकर सरकार के आग्रह पर इन्होंने बंगलूरू के ‘इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स’ में अनुसंधान संचालक का पद स्वीकार कर लिया। सन् 1941 ई. में आपको अमरीका का प्रसिद्ध ‘फ्रेन्कलिन पुरस्कार’ प्रदान किया गया। सन् 1953 ई. में भारत सरकार ने अपना सर्वोच्च सम्मान ‘भारत-रत्न’ इन्हें प्रदान किया। सन् 1957 ई. में सोवियत रूस ने ‘लेनिन शान्ति पुरस्कार’ देकर आपको सम्मानित किया।

व्यक्तित्व :

डॉ. रमन ने अपने विद्यार्थियों को अनुसन्धान के लिए प्रेरित किया। डॉ. के. एस. कृष्णन जैसे विज्ञानवेत्ता भारत को आपकी ही देन हैं। वे स्वभाव से नम्र, सरल और विनीत थे। अभिमान उनमें था ही नहीं। उनमें तत्परता, परिश्रम और एकाग्रता जैसे विरल गुण विद्यमान थे। वे सदा लोकहित के ही कार्य करते थे। वे साहित्य, प्रकृति, संगीत, खेल आदि में विशेष रुचि लेते थे। बच्चों से अगाध प्रेम करते थे। रमन की मृत्यु 82 वर्ष की आयु में 21 नवम्बर, 1970 ई. को बंगलूरू में हो गई।

डॉ. रमन जैसे वैज्ञानिकों पर भारत गौरवान्वित महसूस करता है।