MP Board Class 10th Special Hindi काव्य बोध

1. काव्य की परिभाषा

‘छन्दबद्ध’ रचना काव्य कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है—’वाक्यं रसात्मकं काव्यम्’। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार, “कविता शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्धों की रक्षा और निवास का साधन है। वह इस जगत के अनन्त रूपों, अनन्त व्यापारों और अनन्त चेष्टाओं के साथ हमारे मन की भावनाओं को जोड़ने का कार्य करती है।”

काव्य के भेद-काव्य के दो भेद माने गये हैं-

- श्रव्य काव्य,

- दृश्य काव्य

(1) श्रव्य काव्य

जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनन्द प्राप्त किया जाये,वह श्रव्य काव्य कहलाता है। श्रव्य काव्य के दो भेद माने गये हैं-

- प्रबन्ध काव्य,

- मुक्तक काव्य।

(क) प्रबन्ध काव्य-प्रबन्ध काव्य वह काव्य रचना कहलाती है जिसकी कथा शृंखलाबद्ध होती है। इसके छन्दों का सम्बन्ध पूर्वापर होता है। प्रबन्ध काव्य के दो प्रकार माने गये हैं-

(i) महाकाव्य,

(ii) खण्डकाव्य।

![]()

(i) महाकाव्य-महाकाव्य में किसी महापुरुष के समस्त जीवन की कथा होती है। इसमें कई सर्ग होते हैं। मूल कथा के साथ प्रासंगिक कथाएँ भी होती हैं। महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार, वीर अथवा शान्त होता है।

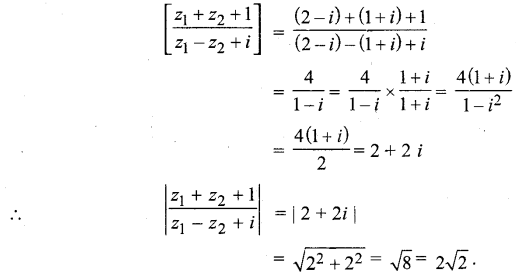

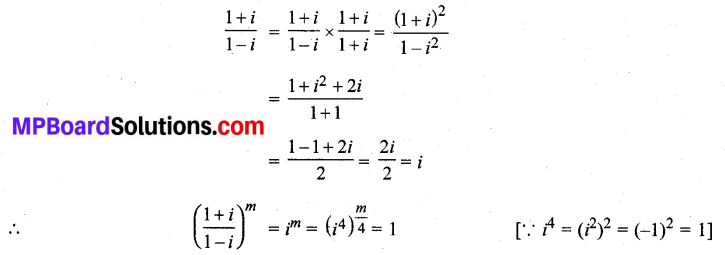

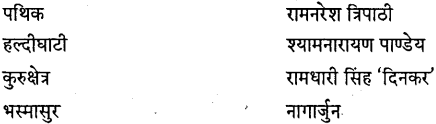

हिन्दी के प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचयिता-

(ii) खण्डकाव्य-खण्डकाव्य में जीवन का खण्ड चित्रण होता है। इसका नायक यशस्वी होता है। सीमित कलेवर में इसकी कथा अपने आप में पूर्ण होती है।

हिन्दी के प्रमुख खण्डकाव्य एवं उनके रचयिता-

(ख) मुक्तक काव्य-मुक्तक काव्य में प्रत्येक छन्द स्वयं में पूर्ण होता है तथा पूर्वापर सम्बन्ध से मुक्त होता है। बिहारी सतसई के दोहे,कबीर की साखी मुक्तक काव्य हैं।

2. रस

रस की परिभाषा

जिसका आस्वादन किया जाये वही रस है। रस का अर्थ आनन्द है अर्थात् काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मिलने वाला आनन्द ही रस है। रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से होती है। रस काव्य की आत्मा माना गया है। रस के अंग

रस के चार अंग-

(i) स्थायी भाव,

(ii) विभाव,

(iii) अनुभाव,

(iv) संचारी भाव-माने गये हैं।

(i) स्थायी भाव-मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भावों की संख्या नौ-रति,हास,शोक,उत्साह,क्रोध, भय, घृणा, विस्मय एवं निर्वेद मानी गई है। कुछ विद्वान देव विषयक प्रेम और वात्सल्य भाव को स्थायी भाव मानते हैं।

(ii) विभाव-स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं—

(क) आलम्बन,

(ख) उद्दीपन।

(क) आलम्बन विभाव-जिस कारण से स्थायी भाव जाग्रत हो. उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे-वन में शेर को देखकर डरने का आलम्बन विभाव शेर होगा।

(ख) उद्दीपन विभाव-जाग्रत स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारण उद्दीपक विभाव कहे जाते हैं। जैसे वन में शेर देखकर भयभीत व्यक्ति के सामने ही शेर जोर से दहाड़ मार दे,तो दहाड़ भय को उद्दीप्त करेगी। अतः यह उद्दीपन विभाव होगी।

(iii) अनुभाव-स्थायी भाव के जाग्रत होने तथा उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएँ अनुभाव कहलाती हैं। जैसे वन में शेर को देखकर डर के मारे काँपने लगना, भागना आदि।

अनुभाव-

- कायिक,

- वाचिक,

- मानसिक,

- सात्विक तथा

- आहार्य-पाँच प्रकार के होते हैं।

(iv) संचारी भाव-जाग्रत स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए जगकर लुप्त हो जाने वाले भाव संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। जैसे वन में शेर को देखकर भयभीत व्यक्ति को ध्यान आ जाये कि आठ दिन पूर्व शेर ने एक व्यक्ति को मार दिया था। यह स्मृति संचारी भाव होगा। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है।

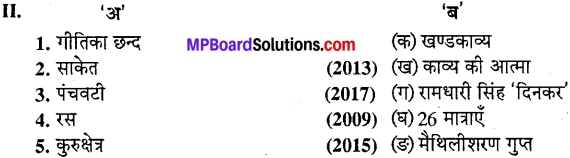

रस नौ प्रकार के माने गये हैं-

- शृंगार,

- वीर,

- शान्त,

- करुण,

- हास्य,

- रौद्र,

- भयानक,

- वीभत्स एवं

- अद्भुत।

कुछ विद्वान भक्ति एवं वात्सल्य को भी रस मानते हैं।

(1) श्रृंगार रस [2011]-श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नर और नारी का प्रेम पुष्ट होकर श्रृंगार रस रूप में परिणत होता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं-

(i) संयोग शृंगार,

(ii) वियोग शृंगार।

(i) संयोग शृंगार–जहाँ नायक-नायिका के मिलन,वार्तालाप, स्पर्श आदि का वर्णन है। वहाँ संयोग श्रृंगार होता है; जैसे-

“दूलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माहीं।

गावत गीत सबै मिलि सुन्दरि, वेद तहाँ जुरि विप्र पढ़ाहीं॥

राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नंग की परछाहीं।

याते सबै सुधि भूल गयी, कर टेकि रही पल टारत नाहीं॥”

यहाँ राम और सीता का प्रेम (रति) स्थायी भाव है। राम आलम्बन और सीता आश्रय हैं। नग में राम का निहारना, गीत आदि उद्दीपन हैं। कर टेकना,पलक न गिराना अनुभाव हैं। जड़ता, हर्ष,मति आदि संचारी भाव हैं।

(ii) वियोग शृंगार–जहाँ नायक-नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग शृंगार होता है; जैसे-

“भूषन वसन विलोकत सिय के

प्रेम विवस मन कम्प, पुलक तनु नीरज-नयन नीर भये पिय के।”

यहाँ आलम्बन सीता तथा आश्रय राम हैं। सीता के आभूषण, वस्त्र आदि उद्दीपन हैं। कम्पन, पुलक,आँख में आँसू अनुभाव हैं। दर्द,स्मृति संचारी भाव हैं।

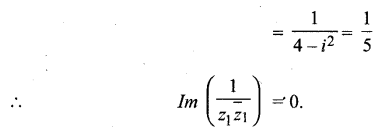

![]()

(2) वीर रस युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जगा उत्साह भाव विभावादि से पुष्ट होकर वीर रस बन जाता है। इसका आलम्बन विरोधी होता है, शत्रु की गर्जना, रणभेरी आदि उद्दीपन हैं। हाथ उठाना, वीरता की बातें करना आदि अनुभाव और गर्व,उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं; जैसे-

“सौमित्र से घनानन्द का, रव अल्प भी न सहा गया,

निज शत्रु को देखे बिना, तनिक उनसे न रहा गया।

रघुवीर का आदेश ले, युद्धार्थ वे सजने लगे,

रण वाद्य भी निर्घोष करके, धूम से बजने लगे।”

यहाँ मेघनाद आलम्बन तथा लक्ष्मण आश्रय हैं। मेघनाद का रव,रण वाद्य आदि उद्दीपन हैं। लक्ष्मण का युद्ध हेतु तैयार होना आदि अनुभाव और औत्सुक्य,अमर्ष आदि संचारी भाव हैं।

(3) शान्त रस-संसार की असारता, वस्तुओं से विरक्ति के कारण उत्पन्न निर्वेद भाव विभावादि से पुष्ट होकर शान्त रस के रूप में परिणत होता है; जैसे-

“मो सम कौन कुटिल खल कामी।

तुम सों कहा छिपी करुनामय सबके अंतरजामी।

जो तन दियौ ताहि बिसरायौ ऐसौ नोन हरामी।

भरि-भरि द्रोह विषयों को धावत, जैसे सूकर ग्रामी।

सुनि सतसंग होत जिय आलस, विषयनि संग बिसरामी।

श्री हरि-चरन छाँड़ि बिमुखनि की; निसदिन करत गुलामी।

पापी परम, अधम अपराधी, सब पतितनि मैं नामी।

सूरदास प्रभु अधम-उधारना सुनियै श्रीपति स्वामी॥”

यहाँ भक्त आश्रय तथा विषय वासना, संसार की असारता आलम्बन है। शरीर विस्मृत कर देना,सत्संग में आलस्य आदि उद्दीपन विभाव हैं। द्रोह भरकर विषय को धाना, गुलामी करना आदि अनुभाव और मति, वितर्क, विवोध आदि संचारी भाव हैं।

(4) करुण रस-प्रिय व्यक्ति वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका से जागे शोक स्थायी भाव का विभावादि से पुष्ट होने पर करुण रस का परिपाक होता है; जैसे- [2012]

“करि विलाप सब रोबहिं रानी।

महाविपति किमि जाइ बखानी।।

सुनि विलाप दुखद दुख लागा।

धीरज छूकर धीरज भागा॥”

इसमें रानियाँ आश्रय, राजा दशरथ की मृत्यु आलम्बन है। मृत्यु की सूचना उद्दीपन है। आँसू बहाना, रोना, विलाप करना, अनुभाव और विषाद, दैन्य, बेहोशी आदि संचारी भाव हैं।

(5) हास्य रस-विचित्र वेश-भूषा, विकृत आकार, चेष्टा आदि के कारण जाग्रत हास स्थायी भाव विभावादि से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत होता है; जैसे [2017]

“हँसि हँसि भजे देखि दूलह दिगम्बर को,

पाहुनी जे आवै हिमाचल के उछाह में।

कहै पद्माकर सु काहु सों कहै को कहा,

जोई जहाँ देखे सो हँसोई तहाँ राह में।।

मगन भएई हँसे नगन महेश ठाड़े,

और हँसे वेऊ हँसि-हँसि के उमाह में।

सीस पर गंगा हँसे भुजनि भुजंगा हँसे।

हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में।”

यहाँ दर्शक आश्रय हैं तथा शिवजी आलम्बन हैं। उनकी विचित्र आकृति, नग्न स्वरूप आदि उद्दीपन हैं। लोगों का हँसना, भागना आदि अनुभाव तथा हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि संचारी भाव हैं।

(6) रौद्र रस-दुष्ट के अत्याचारों, अपने अपमान आदि के कारण जाग्रत क्रोध स्थायी भाव का विभावादि में पुष्ट होकर रौद्र रस रूप में परिपाक होता है; जैसे-

“श्रीकृष्ण के सुन वचन, अर्जन क्रोध से जलने लगा।

सब शोक अपना भूलकर, करतल युगल मलने लगा || [2009]

संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े।

करते हुए यह घोषणा, वे हो गए उठकर खड़े॥”

यहाँ अर्जुन आश्रय, अभिमन्यु के वध पर कौरवों का हर्ष आलम्बन है। श्रीकृष्ण के वचन उद्दीपन विभाव हैं। हाथ मलना, कठोर बोल,उठकर खड़ा होना, अनुभाव तथा अमर्ष,उग्रता, गर्व आदि संचारी भाव हैं।

(7) भयानक रस-किसी भयंकर व्यक्ति, वस्तु के कारण जाग्रत भय स्थायी भाव विभावादि के संयोग से भयानक रस रूप में परिणत होता है; जैसे-

“एक ओर अजगर सिंह लखि, एक ओर मृगराय।

विकल वटोही बीच ही, पर्यो मूरछा खाय।।”

यहाँ आश्रय वटोही तथा आलम्बन अजगर और सिंह हैं। अजगर एवं सिंह की डरावनी चेष्टाएँ उद्दीपन हैं। बटोही (राहगीर) का मूच्छित होना अनुभाव तथा स्वेद, कम्पन, रोमांच आदि संचारी भाव हैं।

(8) वीभत्स रस-घृणापूर्ण वस्तुओं के देखने या अनुभव करने के कारण जगने वाला जुगुप्सा (घृणा) स्थायी भाव का विभावादि के संयोग से वीभत्स रस रूप में परिपाक होता है; जैसे-

“सिर पर बैठो काग आँखि दोऊ खात निकारत।

खींचति जीभहिं स्यार अतिहि आनन्द उर धारत।।

गिद्ध जाँघ कहँ खोदि-खोदि के मांस उपारत।

स्वान अंगुरिन काटि के खात विरारत।।”

यहाँ युद्ध क्षेत्र या श्मशान आलम्बन तथा दर्शक आश्रय हैं। कौओं का आँख निकालना, स्यार का जीभ खींचना, गिद्ध का मांस नोंचना आदि उद्दीपन हैं। इन्हें देखने पर हृदय की व्याकुलता,शरीर का कम्पन आदि अनुभाव तथा मोह,स्मृति, मूर्छा आदि संचारी भाव हैं।

(9) अद्भुत रस-किसी असाधारण या अलौकिक वस्तु के देखने में जाग्रत विस्मय स्थायी भाव विभावादि के संयोग से अद्भुत रस में परिणत होता है; जैसे-

“अखिल भुवन चर-अचर सब, हरि मुख में लखि मातु।

चकित भई गद्-गद् वचन, विकसित दृग पुलकातु।।”

![]()

यहाँ माँ यशोदा आश्रय तथा श्रीकृष्ण के मुख में विद्यमान सब लोक आलम्बन हैं। चर-अचर आदि उद्दीपन हैं। आँख फाड़ना,गद-गद स्वर,रोमांच अनुभाव तथा दैन्य,त्रास आदि संचारी भाव हैं।

(10) वात्सल्य रस-सन्तान के प्रति वात्सल्य भाव उपयुक्त विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप जब आनन्द में परिणत हो जाता है, तब वहाँ वात्सल्य रस होता है। [2009, 10, 18]

उदाहरण-

“जसोदा हरि पालने झलावै।

हलरावै दुलराय मल्हावें, जोइ सोइ कछु गावै।।”

3. अलंकार

परिभाषा-काव्य में भाव तथा कला के सौन्दर्य को बढ़ाने वाले उपकरण अलंकार कहलाते हैं।

भेद-जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है, वे शब्दालंकार तथा जिनसे अर्थ में चमत्कार पैदा होता है,वे अर्थालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकारों में प्रमुख अनुप्रास, यमक और श्लेष तथा अर्थालंकारों में उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा प्रमुख हैं।

अलंकार परिचय

1. वक्रोक्ति अलंकार [2009, 16]

लक्षण-जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानते हुए कहने वाले के आशय से भिन्न लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है; जैसे

“कौन तुम? हैं घनश्याम हम, तो बरसो कित जाई।”

यहाँ राधा ने ‘घनश्याम’ का अर्थ जानते हुए भी श्रीकृष्ण न लगाकर बादल लिया है। अतः यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है।

2. अतिश्योक्ति अलंकार [2009, 10, 12, 13, 15, 17]

लक्षण–जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा-चढ़ाकर कही जाय, वहाँ अतिश्योक्ति अलंकार होता है; जैसे

“हनुमान की पूँछ में, लगन न पाई आग।

लंका सारी जरि गई, गये निसाचर भाग ॥”

यहाँ बात को बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन हुआ है। अतः अतिश्योक्ति अलंकार है।

3. अन्योक्ति अलंकार [2009, 11, 18]

लक्षण-जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाये वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है; जैसे

“माली आवत देखकर, कलियन करी पुकार।

फूले-फूले चुनि लिए, कालि हमारी बार।”

यहाँ पर बात तो अप्रस्तुत माली,कलियाँ, फूलों की कही गई है परन्तु बोध प्रस्तुत वृद्धजनों और प्रौढ़जनों का कराया गया है।

4. छन्द

(क) परिभाषा-छन्द का शब्दार्थ बन्धन है। वर्ण,मात्रा, गति, यति,तुक आदि नियमों से नियोजित शब्द-रचना छन्द कहलाती है।

(ख) छन्द के अंग-

(1) वर्ण-वर्ण अक्षर को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं-

(अ) लघु (ह्रस्व) वर्णों के बोलने में बहुत कम समय लगता है; जैसे-क, उ, नि, ह आदि।

(आ) दीर्घ (गुरु) वर्णों के बोलने में कुछ अधिक समय लगता है; जैसे-तू, आ,पौ आदि।

(2) मात्रा-वर्ण के बोलने में जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती हैं-

(अ) लघु,

(आ) दीर्घ। लघु वर्ण की एक तथा दीर्घ वर्ण की दो मात्राएँ होती हैं। लघु का चिह्न (l) और दीर्घ का चिह्न (s) होता है।

(3) यति–विराम या रुकने को यति कहते हैं। छन्द पढ़ते समय जहाँ कुछ समय रुकते हैं,वही यति है। इसके संकेत के लिए विराम चिह्न प्रयोग किये जाते हैं।

(4) चरण या पाद-छन्द के एक भाग को चरण या पाद कहते हैं। प्रत्येक छन्द में चरणों की संख्या निश्चित होती है; जैसे–चार पद,छ: पद आदि।

(5) तुक-छन्द की प्रत्येक पंक्ति के अन्तिम भाग की समान ध्वनि तुक कहलाती है।

(ग) छन्द के भेद-छन्द दो प्रकार के होते हैं-

(i) मात्रिक एवं

(ii) वर्णिक।

(i) मात्रिक छन्द-जिन छन्दों में मात्रा की गणना की जाती है, वे मात्रिक छन्द कहलाते हैं।

(ii) वर्णिक छन्द-जिन छन्दों में वर्गों की गणना की जाती है, वे वर्णित छन्द होते हैं।

छन्दों का परिचय

1. गीतिका [2009, 11, 13, 14, 17]

लक्षण-गीतिका मात्रिक छन्द है। इसके प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 पर यति होती हैं; कुल मात्राएँ 26 होती हैं। अन्त में लघु-गुरु होता है; जैसे-

हे प्रभो आनन्ददाता, ज्ञान हमको दीजिए।

शीघ्र सारे दुर्गुणों को, दूर हमसे कीजिए।

2. हरिगीतिका [2009, 14, 16, 18]

लक्षण-इसमें कुल 28 मात्राएँ होती हैं तथा 16 एवं 12 पर यति होती है। अन्त में लघु-गुरु होता है; जैसे-

संसार की समर स्थली में, वीरता धारण करो।

चलते हुए निज इष्ट पथ पर, संकटों से मत डरो॥

जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो।

वीर वीर बनकर आप, अपनी विघ्न बाधाएँ हरो॥

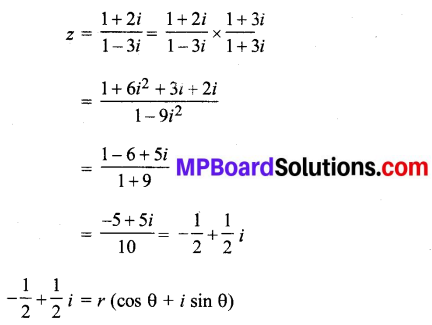

![]()

3. उल्लाला [2015]

लक्षण-उल्लाला छन्द के प्रथम तथा तृतीय चरण में 15 मात्राएँ होती हैं; जैसे-

करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की।

हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। [2009]

4. रोला

लक्षण-रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं। 11 एवं 13 पर यति होती है। अन्त में प्रायः दो गुरु होते हैं; जैसे

नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है।

सूर्य चन्द्र, युग-मुकुट, मेखला रत्नाकर है।

नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मण्डल हैं।

बन्दीजन खग-वृन्द, शेष प्राय सिंहासन हैं।

प्रश्नोत्तर

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

बहु-विकल्पीय प्रश्न

1. ‘छन्दबद्ध रचना कहलाती है

(i) काव्य

(ii) छन्द

(iii) मुक्तक

(iv) गेय मुक्तक।

उत्तर-

(i) काव्य

2. ‘वाक्यं रसात्मकं काव्यम्’ परिभाषा दी है.

(i) भामह

(ii) दण्डी

(iii) विश्वनाथ

(iv) पण्डितराज जगन्नाथ।

उत्तर-

(ii) दण्डी

3. सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है [2013]

(i) कामायनी

(ii) रामचरितमानस

(ii) साकेत

(iv) पद्मावत।

उत्तर-

(ii) रामचरितमानस

4. काव्य की आत्मा है-

(i) अलंकार

(ii) रस

(iii) छन्द

(iv) दोहा।

उत्तर-

(ii) रस

5. स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारण कहलाते हैं-

(i) आलम्बन

(ii) उद्दीपन

(iii) विभाव

(iv) अनुभाव।

उत्तर-

(iii) विभाव

6. काव्य में भाव तथा कला के सौन्दर्य को बढ़ाने वाले तत्त्व कहलाते हैं-

(i) रस

(ii) छन्द

(iii) चौपाई

(iv) अलंकार।

उत्तर-

(iv) अलंकार।

7. हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएँ होती हैं-

(i) 26 मात्राएँ

(ii) 28 मात्राएँ

(iii) 24 मात्राएँ

(iv) 16 मात्राएँ।

उत्तर-

(ii) 28 मात्राएँ

8. जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो, वहाँ अलंकार होता है-

(i) वक्रोक्ति

(ii) अतिश्योक्ति

(iii) विशेषोक्ति

(iv) अन्योक्ति।

उत्तर-

(iv) अन्योक्ति।

9. वर्ण के बोलने में जो समय लगता है, उसे कहते हैं-

(i) यति

(ii) मात्रा

(iii) चरण

(iv) तुक।

उत्तर-

(ii) मात्रा

10. उल्लाला छन्द में मात्राएँ होती हैं [2009]

(i) 26.

(ii) 28

(iii) 14

(iv) 18.

उत्तर-

(ii) 28

11. ‘श्रीकृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे’ में कौन-सा रस विद्यमान है? [2012]

(i) हास्य रस

(ii) रौद्र रस

(iii) वीर रस

(iv) करुण रस।

उत्तर-

(ii) रौद्र रस

12. ‘चौपाई छन्द में मात्राएँ होती हैं [2012, 15]

(i) 12

(ii) 15

(iii) 16

(iv) 24.

उत्तर-

(ii) 15

13. ‘रौद्र रस का स्थायी भाव’ है [2014]

(i) उत्साह

(ii) हँसी

(iii) क्रोध

(iv) विस्मय।

उत्तर-

(ii) हँसी

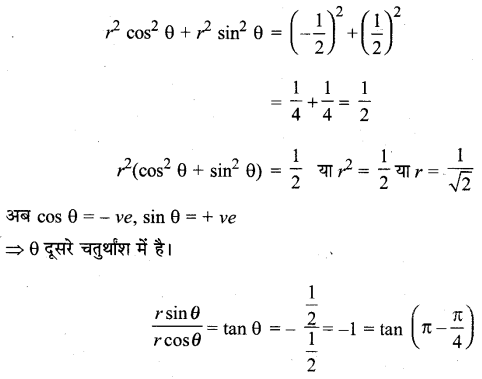

![]()

14. ‘अद्भुत रस का स्थायी भाव’ है [2016]

(i) रति

(ii) निर्वेद

(iii) विस्मय

(iv) शोक।

उत्तर-

(i) रति

रिक्त स्थानों की पूर्ति

1. महाकाव्य में जीवन का ………………………………. चित्रण होता है।

2. कामायनी एक ………………………………. है। [2009, 13]

3. लोक सीमा से परे बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन ………………………………. में होता है।

4. गीतिका छन्द ………………………………. छन्द है।

5. ‘चरण-सरोज पखावन लागा’ ………………………………. अलंकार का उदाहरण है। [2009]

6. गेय मुक्तक को ………………………………. भी कहते हैं।

7. श्रृंगार रस का स्थायी भाव ……………………………….” है। [2010, 15]

8. रस के ………………………………. अंग होते हैं।

9. जहाँ शब्द सम्बन्धी चमत्कार हो, उसे ………………………………. कहते हैं।

10. करुण रस का स्थायी भाव ……………………………….” है। [2009]

11. जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो, वह ………………………………. कहलाता है। [2014, 17]

12. दोहा और रोला छंद से मिलकर ………………………………. छंद बनता है। [2018]

उत्तर-

1. समग्र,

2. महाकाव्य,

3. अतिश्योक्ति,

4. मात्रिक,

5. रूपक,

6. प्रगीति,

7. रति,

8. चार,

9. शब्दालंकार,

10. शोक,

11. आलम्बन,

12. कुण्डलियाँ।

सत्य/असत्य

1. खण्डकाव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। [2014]

2. अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं। [2013]

3. करुण रस का स्थायी भाव शोक है। [2017]

4. शान्त रस का स्थायी भाव निर्वेद है। [2009]

5. वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। [2018]

6. रोला वर्णिक छन्द है।

7. रस को काव्य की आत्मा माना गया है।

8. काव्य का प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र, पूर्ण तथा रस की अनुभूति कराने में असमर्थ होता है। [2011]

9. सवैया वर्ण वृत्त है। [2011]

10. ‘उद्धव शतक’ रत्नाकर रचित महाकाव्य है। [2011]

11. प्रबन्ध काव्य में पूर्वापर सम्बन्ध नहीं होता है। [2011, 15]

12. ‘अनुराग तड़ाग में भानु उदै’ में उपमा अलंकार है। [2011]

13. माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। फूले-फूले चुन लिये काल्हि हमार बार ॥ में अन्योक्ति अलंकार है। [2012]

14. रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। [2017]

उत्तर-

1. असत्य,

2. असत्य,

3. सत्य,

4. सत्य,

5. सत्य,

6. असत्य,

7. सत्य,

8. असत्य,

9. सत्य,

10. असत्य,

11. असत्य,

12. असत्य,

13. सत्य,

14. सत्य।

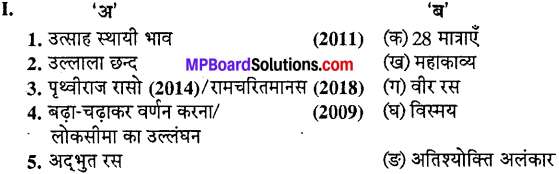

सही जोड़ी बनाइए

उत्तर-

1. → (ग), 2. → (क), 3. → (ख), 4. → (ङ), 5. → (घ)।

उत्तर-

1. → (घ), 2. → (ङ), 3. → (क), 4. → (ख), 5.→ (ग)।

एक शब्द/वाक्य में उत्तर

1. हिन्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम लिखिए।

2. नायक के सम्पूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? (2013, 15)

3. जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है, उसे क्या कहते हैं? [2009]

4. जहाँ नायक-नायिका के विरह का वर्णन हो, वहाँ कौन-सा रस होगा?

5. स्थायी भाव कितने माने गये हैं?

6. संचारी भावों की संख्या कितनी है? [2013]

7. स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? [2018]

8. छन्दोबद्ध एवं लयात्मक रचना को क्या कहते हैं?।

9. अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं?

10. जिनसे अर्थ में चमत्कार पैदा होता है,वो क्या कहलाते हैं?

11. गीतिका किस प्रकार का छन्द है?

12. वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गयी है? [2016]

13. आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? [2017]

उत्तर-

1. रामचरितमानस,

2. महाकाव्य,

3. खण्डकाव्य,

4. वियोग श्रृंगार,

5. नौ,

6. तैंतीस,

7. विभाव,

8. काव्य,

9. पाँच,

10. अर्थालंकार,

11. मात्रिक,

12. नौ,

13. संचारी भाव।

(ख) लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. कविता से क्या तात्पर्य है?

अथवा

काव्य की परिभाषा लिखिए।

उत्तर-

(1) रसयुक्त वाक्य को काव्य की संज्ञा से विभूषित किया जाता है।

अथवा

(2) छन्द में बँधी रचना को काव्य कहते हैं।

(3) पंडितराज जगन्नाथ के मतानुसार-“रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाली शब्दावली काव्य है।”

प्रश्न 2.

कविता के बाह्य स्वरूप सम्बन्धी तत्त्वों का विवरण दीजिए।

उत्तर-

कविता के बाह्य तत्त्व निम्नवत् हैं

(1) भाषा,

(2) छन्द,

(3) अलंकार,

(4) गेयता,

(5) चित्रात्मकता,

(6) शब्द-गुण,

(7) शब्द शक्ति।

![]()

प्रश्न 3.

कविता के आन्तरिक तत्त्व बताइए।

उत्तर-

कविता के आन्तरिक तत्त्व निम्नलिखित हैं

(1) भावों एवं विचारों की उत्कृष्टता,

(2) रसानुभूति,

(3) अनुभूति की तीव्रता,

(4) हृदयस्पर्शी होना,

(5) अनुभूतियों का मर्मस्पर्शी होना।

प्रश्न 4.

दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य का अर्थ बताइए।

उत्तर-

काव्य के दो भेद स्वीकारे गये हैं, ये क्रमशः दृश्य-काव्य एवं श्रव्य-काव्य के नाम से जाने जाते हैं। नाटक एवं एकांकी आदि दृश्य-काव्य के अन्तर्गत आते हैं। दृश्य-काव्य रंगमंच पर अभिनीत किये जाते हैं। इसका रसास्वादन देखकर ग्रहण किया जा सकता है। इस हेतु इन्हें दृश्य-काव्य कहा जाता है। दूसरी तरह के काव्य श्रव्य-काव्य के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। इनका रसास्वादन प्रमुखतः श्रवण करके (सुनकर) ग्रहण किया जा सकता है।

प्रश्न 5.

श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

अथवा

‘दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य’ में क्या अन्तर है?

उत्तर-

- श्रव्य-काव्य का रसास्वादन श्रवण करके अथवा पढ़कर प्राप्त किया जाता है; यथा-उपन्यास, कविता एवं कहानी।

- दृश्य काव्य का रसास्वादन अथवा आनन्द रंगमंच पर अभिनीत होते हुए देखकर प्राप्त किया जा सकता है; यथा-नाटक एवं एकांकी।

प्रश्न 6.

शब्द गुण (काव्य गुण) के प्रमुख प्रकारों को परिभाषित कीजिए। [2014]

उत्तर-

शब्द गुण (काव्य गुण) निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं

(1) माधुर्य गुण-जिस काव्य के सुनने से आत्मा द्रवित हो जाये, मन आप्लावित और कानों में मधु घुल जाये वही माधुर्य गुणयुक्त है।

उदाहरण-

छाया करती रहे सदा, तुझ पर सुहाग की छाँह।

सुख-दुख में ग्रीवा के नीचे हो, प्रियतम की बाँह ॥

(2) प्रसाद गुण-जब किसी कविता का अर्थ आसानी से समझ में आ जाये तब वहाँ प्रसाद गुण होता है।

उदाहरण-

“अब हरिनाम सुमिरि सुखधाम,

जगत में जीवन दो दिन का ॥”

(3) ओज गुण [2012] -जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जाग्रत हो,वह रचना ओज गुण सम्पन्न होती है।

उदाहरण-

“बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी।

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।”

प्रश्न 7.

मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? इसकी दो विशेषताएँ लिखिए। [2009]

उत्तर-

मुक्तक रचना में हर पद स्वतः पूर्ण होता है। इसकी रचना में कथा नहीं होती। प्रत्येक छन्द पूर्व पद के प्रसंग से सर्वथा अछूता अथवा मुक्त होता है, अतः मुक्तक काव्य पुकारा जाता है। सूर एवं मीरा के पद तथा गिरिधर की कुंडलियाँ मुक्तक काव्य के अन्तर्गत आते हैं।

विशेषताएँ-

- हर छन्द अपने आप में पूर्ण होता है।

- एक प्रकार का जीवन दर्शन छिपा रहता है।

प्रश्न 8.

पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अन्तर लिखिए। [2018]

उत्तर-

पाठ्य मुक्तक-पाठ्य मुक्तक पढ़े जाते हैं। इनमें किसी एक भाव या अनुभूति की गहनता होती है। बिहारी,कबीर, रहीम, तुलसी के दोहे इस कोटि में आते हैं। गेय मुक्तक-गेय मुक्तक गाये जाते हैं। इनमें संगीतात्मकता अथवा गेयता विद्यमान रहती है। सूर, मीरा,तुलसी के पद इसके जीवन्त उदाहरण हैं।

प्रश्न 9.

खण्डकाव्य किसे कहते हैं? हिन्दी के चार खण्डकाव्यों के नाम लिखिए।

अथवा [2009]

खण्डकाव्य की परिभाषा एवं एक खण्डकाव्य का नाम लिखिए। [2015]

उत्तर-

खण्डकाव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन होता है। एक घटना अथवा व्यवहार का ही चित्रण किया जाता है।

हिन्दी के चार खण्डकाव्य निम्नवत् अवलोकनीय हैं-

- जानकी मंगल-तुलसीदास।

- सिद्धराज-मैथिलीशरण गुप्त।

- सुदामा-चरित-नरोत्तमदास।

- गंगावतरण-जगन्नाथ दास ‘रत्नाकर’।

![]()

प्रश्न 10.

महाकाव्य किसे कहते हैं? दो प्रमुख महाकाव्यों एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। [2012]

अथवा

महाकाव्य की विशेषताएँ लिखिए।

अथवा

महाकाव्य की परिभाषा देते हुए दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। [2009]

उत्तर-

महाकाव्य में किसी महापुरुष के समस्त जीवन की कथा होती है। इसमें कई सर्ग होते हैं। मूल कथा के साथ प्रासंगिक कथाएँ भी होती हैं। महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार, वीर अथवा शान्त होता है।

इसकी विशेषताएँ निम्नवत् हैं-

- महाकाव्य के कथानक में क्रमबद्धता होती है।

- नायक उदात्त एवं धीरोदात्त होता है।

- हृदयस्पर्शी मार्मिक प्रसंगों का वर्णन होता है।

- विषय विस्तृत एवं कथा इतिहास सम्मत होती है।

- सम्पूर्ण महाकाव्य में एक छन्द प्रयुक्त होता है। भावी कथा के आयोजन हेतु छन्द बदला जाता है।

- शान्त, शृंगार एवं वीर रस में से किसी एक रस का उद्रेक होता है।

- जीवन के सम्पूर्ण रूप का चित्रण होता है।

दो प्रमुख महाकाव्यों के नाम-

- रामचरितमानस (तुलसीदास),

- कामायनी (जयशंकर प्रसाद)।

प्रश्न 11.

महाकाव्य और खण्डकाव्य में अन्तर स्पष्ट कीजिए। [2009, 14, 16, 17]

उत्तर-

- महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है। खण्डकाव्य में जीवन के एक पक्ष का उद्घाटन किया जाता है।

- महाकाव्य विस्तृत होता है तथा खण्डकाव्य संक्षिप्त होता है।

- महाकाव्य में प्रकृति चित्रण विशद् रूप में किया जाता है जबकि खण्डकाव्य में प्रकृति चित्रण संक्षिप्त रूप में किया जाता है।

- महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है। खण्डकाव्य में पात्र कम तथा सीमित होते हैं।

प्रश्न 12.

प्रबन्ध काव्य किसे कहते हैं? [2009]

अथवा

प्रबन्ध काव्य किसे कहते हैं? इसके भेद बताइए तथा उदाहरण लिखिए। [2011]

अथवा

प्रबन्ध काव्य का अर्थ लिखते हुए उसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। [2012]

उत्तर-

प्रबन्ध काव्य काव्य का एक प्रमुख भेद है। प्रबन्ध काव्य में छन्द किसी एक कथासूत्र में पिरोये रहते हैं। छन्दों के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है. इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र की विभिन्न झाँकियाँ होती हैं।

प्रबन्ध काव्य के दो प्रकार माने गये हैं-

- महाकाव्य,

- खण्डकाव्य।

उदाहरण-

महाकाव्य-रामचरितमानस, साकेत, कामायनी।

खण्डकाव्य-सुदामाचरित्र,पंचवटी, हल्दीघाटी।

प्रश्न 13.

रस के अंगों के नाम लिखिए और विभाव को समझाइए।

उत्तर-

रस के अंग-स्थायी भाव, आलम्बन विभाव, अनुभाव,संचारी भाव होते हैं। विभाव-स्थायी भाव को जाग्रत तथा उद्दीपन करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं।

प्रश्न 14.

रसों के नाम बताइए।

उत्तर-

हिन्दी साहित्य में रसों की संख्या 9 (नौ) मानी गई है। ये निम्नवत् हैं-

- शृंगार,

- वीर,

- अद्भुत,

- रौद्र,

- करुण,

- भयानक,

- हास्य,

- वीभत्स,

- शान्त।

प्रश्न 15.

रसों के स्थायी भावों का उल्लेख कीजिए।

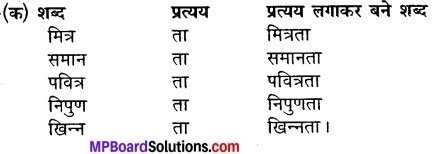

उत्तर-

प्रश्न 16.

“बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाइ” पंक्ति में कौन-सा रस है? पहचान कर उसके भेद बताइए।

उत्तर-

शृंगार रस। शृंगार रस के दो भेद होते हैं-संयोग एवं वियोग। उपर्युक्त दोहे में संयोग रस की छटा है।

प्रश्न 17.

“अब मैं नाच्यो बहुत मोपाल” पंक्ति में कौन-सा रस है? [2009]

उत्तर-

शान्त रस की छटा है।

![]()

प्रश्न 18.

रस की निष्पत्ति कैसे होती है?

उत्तर-

“विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव परिपक्व होते हैं तभी रस की निष्पत्ति होती है।”

प्रश्न 19.

वीर रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। [2016]

उत्तर-

वीर रस का स्थायी भाव ‘उत्साह’ है।

उदाहरण-

“बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी।

खूब लड़ी मर्दानी वो तो झाँसी वाली रानी थी।”

प्रश्न 20.

स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अन्तर बताइये।। [2012, 15]

उत्तर-

स्थायी भाव एवं संचारी भाव में प्रमुख अन्तर निम्नलिखित हैं-

- मानव हृदय में सुषुप्त रूप में रहने वाले मनोभाव स्थायी भाव कहलाते हैं, जबकि हृदय में अन्य अनन्त भाव जाग्रत तथा विलीन होते रहते हैं,उनको संचारी भाव कहा जाता है।

- स्थायी भाव स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं, जबकि संचारी भाव कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं।

- स्थायी भाव उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होते हैं, जबकि संचारी भाव स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं। .

- स्थायी भावों की कुल संख्या 10 है, जबकि संचारी भाव तैंतीस माने गये हैं।

प्रश्न 21.

निम्नलिखित में कौन-सा अलंकार है? [2009, 10]

पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार।

राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार।।

उत्तर-

इस पंक्ति में ‘अतिश्योक्ति’ अलंकार है।