Are you seeking for the Madhya Pradesh Board Solutions 10th English Chapter 10 The Last Leaf Questions and Answers PDF? If yes, then read this entire page. Here, we are giving a direct link to download MP Board Class 10th English Solutions Questions and Answers PDF which contains the chapter wise questions, solutions, and grammar topics. You can also get the shortcuts to solve the grammar related questions on this page.

MP Board Class 10th English The Rainbow Solutions Chapter 10 The Last Leaf (O’ Henry)

For the sake of students we have gathered the complete 10th English Chapter 10 The Last Leaf Questions and Answers can provided in pdf Pattern. Refer the chapter wise MP Board Class 10th English Solutions Questions and Answers Topics and start the preparation. You can estimate the importance of each chapter, find important English grammar concepts which are having more weightage. Concentrate on the important grammar topics from Madhya Pradesh Board Solutions for 10th English Chapter 10 The Last Leaf Questions and Answers PDF, prepare well for the exam.

The Last Leaf Textbook Exercises

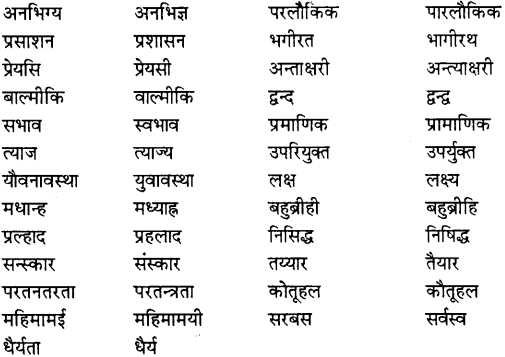

The Last Leaf Vocabulary

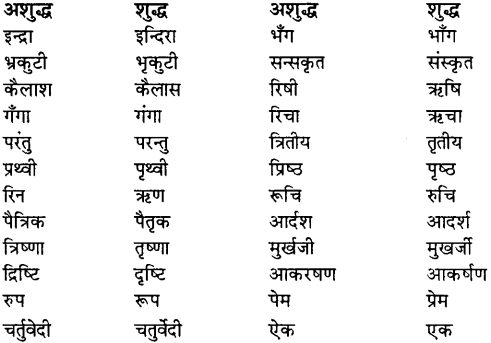

I. Find out from the lesson the words which mean:

A. A foolish person or slow learner.

B. foolish talk, nonsense.

C. the season between summer and winter.

D. strong and sometimes angry disrespect towards a person or thing that is regarded as worthless.

E. a little devil

F. a total lack of respect

G. a person who guards the main door of a large building.

Answer:

A. Dunderhead

B. Bosh

C. Autumn

D. Scorn

E. Imp

E Contempt

G. Janitor.

II.Each sentence has one incorrect word. Circle it and then write the correct word above it.

(i) The room was very easy to live in.

(ii) Say me as soon as you have finished.

(iii) Young artists must pave their way to Art by drawing photos for magazine stories.

(w) ‘Leaves on the ivy wine.

(v) One was from mane, the other from California.

Answer:

(i) comfortable

(ii) Tell me as

(iii) by drawing pictures for magazine stories

(iv) ivy vine

(v) Maine.

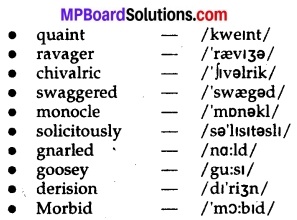

III. Say the following words:

square, esquire, strips, stripes, place, palace, canvas, canvass, morning, mourning, cent, scent, paid, pad.

Answer:

Do yourself.

The Last Leaf Comprehension

A. Answer the following questions in about 25 words.

Mp Board Class 10 English Chapter 10 Question 1.

What was called ‘places’? What was special about them?

Answer:

The streets had run wild in the little district west of Washington Square. They had broken themselves into small strips. Those small strips were called ‘places’. They made strange angles and curves. One street crossed itself once or twice. They were mazy.

Class 10 English Chapter 10 Mp Board Question 2.

Why did the art people flock to the old Greenwich Village? What did they hunt for there?

Answer:

The art people flocked to the old Greenwich village because they could easily evade those who gave them painting material on credit. There, they hunted for north windows and eighteenth century gables and Dutch attic at low rents.

Chapter 10 English Class 10 Mp Board Question 3.

How did Sue and Johnsy happen to start a joint studio?

Answer:

Sue was from Maine and Johnsy was from California. One day they met in a hotel. They found their tastes in art, chicory salad and bishop sleeves similar. Hence they decided to start a joint studio.

Mp Board Class 10th English Chapter 10 Question 4.

What stalked about the colony of artists in November?

Answer:

A cold, unseen stranger stalked about the colony of the artists in November. The doctors called it pneumonia. It was red fisted, short breathed and a duffer.

The Last Leaf Class 10 MP Board Question 5.

What did the doctor say to Sue about Johnsy’s illness?

Answer:

The doctor told Sue in plain words that Johnsy had lost the will to live. Therefore, she had one chance in ten or only ten percent chances to live. She could revive only if she made up her mind that she was going to get well. Medicines won’t help her in the meanwhile.

Mp Board Class 10 English Workbook Solutions Chapter 10 Question 6.

What did Johnsy want to paint someday?

Answer:

Johnsy wanted to paint the Bay of Naples some day.

Question 7.

What was Sue sketching to illustrate a magazine story?

Answer:

Sue was sketching a pen and ink drawing to illustrate a magazine story.

Question 8.

How did Johnsy associate her life with the falling ivy leaves?

Answer:

There was an ivy creeper climbing on the wall opposite to the artists’ window. Leaves were falling from it one by one. Johnsy associated her life with the falling ivy leaves. She thought she would die with the falling of the last ivy leaf.

Question 9.

How did Sue earn her livelihood?

Answer:

Sue was an artist. She drew pictures which illustrated magazine stories. In this way, she earned her livelihood like all other young artists.

Question 10.

Why did Sue go to meet old Behrman?

Answer:

Sue had failed to revive the will to live in Johnsy. She began to prepare herself for death when only one leaf was left on the ivy. Then Sue thought of a plan to save the life of her friend. Therefore, she went to meet old Behrman.

Question 11.

Why did the last leaf not fall?

Answer:

The last ivy leaf had fallen during the night when it was raining and Johnsy was sleeping. Just then, Behrman painted a leaf in green colour. It looked exactly like the real leaf. It did not fall because it was painted on the wall.

Question 12.

What was old Behrman’s masterpiece?

Answer:

Behrman was an old man of sixty. He had a keen desire to paint a masterpiece for the last forty years. But he was a failure. In the end, he was made to paint the last leaf on the wall. It saved Johnsy’s life. Johnsy would have died if it had not been there. It was really Behrman’s masterpiece.

Question 13.

What evidences do you find in the story to conclude that Behrman painted the last leaf?

Answer:

Behrman painted the last leaf. We find the following evidenes to conclude it: He had worked at night in the rain. A still lighted lantern was found there. His shoes and clothing were wet through the icy cold. They also found a ladder, some brushes and a palette with green and yellow colour mixed on it.

B. Answer the following questions in about 50 words.

Question 1.

Give a brief sketch of old Behrman as he is depicted in the story.

Answer:

Old Behrman was a painter. He had been using the brush for the last forty years. In spite of that, he was an utter failure as an artist. He never painted anything noticeable. He had a keen desire to paint a masterpiece. However, he had never begun it. Sue apprised him of Johnsy’s fancies. He called them nonsense. Still he took a lantern, a ladder, some brushes and colours. He did not mind the heavy rain. He saved Johnsy’s life by painting the last leaf on the wall but lost his own. He was friendly, co-operative and self- sacrificing.

Question 2.

How did Behrman save Johnsy’s life?

Answer:

Behrman learnt about Johnsy’s fancies. He did not waste a single second. He took a lantern because it was dark. He took a ladder because he had to paint the leaf on the wall. He took brushes and green and yellow colours. He painted the leaf on the wall though it was raining heavily. The real leaf has already fallen. The painted leaf stuck to the wall. Johnsy saw the last leaf still intact. It revived confidence and the will to live in her. It was his masterpiece. Behrman died of pneumonia but saved Johnsy’s life.

Question 3.

What was the significance of the last leaf in the life of Johnsy?

Answer:

Long illness had made Johnsy’s life morbid. She kept watching the falling ivy leaves on the front wall through the window. She developed a silly superstition. She declared that she would surely die the moment the last leaf fell down from the vine. Her condition got from bad to worse with the fall of every leaf. She prepared herself to die when only one leaf was left. Then she fell asleep. Sue got a leaf painted by Behrman. The leaf kept sticking to the wall. Johnsy’s will to live revived. Thus, the last leaf was very significant in Johnsy’s life.

Question 4.

‘A Friend in need is a friend indeed’. How did Sue prove that she was a friend indeed?

Answer:

Sue was Johnsy’s friend. Johnsy suffered from pneumonia. Sue felt worried. She called a doctor. The doctor told Sue that medicines cannot cure Johnsy. She had lost the will to live. Her problem was less physical and more psychological. She tried her best to convince Johnsy that her death was not related to the falling of leaves. Last of all she told about Johnsy’s fancies to an old painter. The old painter painted a leaf on the wall. Johnsy saw that the last leaf did not fall in spite of heavy rain and wind. She regained her will to live arid got well. In this way, Sue proved to be a good friend to Johnsy.

Question 5.

‘There cannot be any sacrifice greater than that of giving one’s own life for others.’ Justify this statement considering the sacrifice made by Behrman.

Answer:

Behrman was an old painter. One day, a girl named Sue came to him. She told him about her friend Johnsy, who was suffering from pneumonia. She had developed a foolish fancy that she would die as soon as the last leaf from an ivy creeper fell. He thought over the problem. He decided to save Johnsy’s life. It was raining heavily. He painted a leaf on the wall. He got drenched and caught pneumonia. He died after two days. Johnsy saw that the leaf was still there. She revived the will to live and got well. Behrman had made a great sacrifice. He sacificed his own life to save Johnsy’s life.

The Last Leaf Grammar

Narration

Study the following sentences:

- “Has she anything on her mind”?, he said.

- “What was there to count”?, she looked solicitously out of the window.

- “What is it, dear”?, asked Sue.

- “Didn’t the doctor tell you?” asked Sue.

- “Johnsy, dear,” said Sue, bending over her “Will you promise me to keep your eyes closed?”

Each of the above sentences can also be reported in the following manner:

- He asked if she had anything on her mind.

- She looked solicitously out of the window and asked what there had been to count.

- Sue asked lovingly what it was.

- Sue asked whether the doctor had not told her.

- Sue bending over Johnsy affectionately asked if she would promise her to keep her eyes closed.

In the previous exercise of narration. We have studied that pronouns and verb forms are changed according to the reporting verb.

- The verb ask or inquire is used as the reporting verb instead of the verb to say.

- The Interrogative form is changed into the Assertive form.

- The conjunction ‘that’ is not used. If the question begins with an Interrogative Pronoun or Adverb, as who, which, what, whom, whose, when, where, why, how, the same word begins the indirect form but if the question begins with a verb like is, was, shall, will, etc. Then if or whether is used to begin the indirect form.

Convert the sentences into Indirect Narration.

Question 1.

“Couldn’t you draw in the other room?” asked Johnsy coldly.

Answer:

Johnsy asked coldly (indifferently) if she couldn’t draw in the other room.

Question 2.

Yelled Behrman, “Who said I will not pose?”

Answer:

Behrman yelled and asked (asked yellingly) who had said that he would not pose.

Question 3.

Complained Sue, with magnificent scorn, “What have old ivy leaves to do with your getting well?”

Answer:

Sue complained scornfully and asked what old ivy leaves had to do with her getting well.

Question 4.

“Ivy what, dear I” Tell you Sudie.

Answer:

Sue asked Johnsy to tell about the ivy to her.

Question 5.

He cried, “Is there people in the world meet her foolishness?”

Answer:

He cried with contempt if there were people in the world meet her (Sue’s) foolishness.

Study, the following sentences.

- “Tell me as soon as you have finished”, said Johnsy.

- “Try to sleep”, said Sue.

- “Go on”, said Behrman.

- “Pull it up I want to see”, complained Sue.

Each of the above sentences can be reported also in the following manner.

- Johnsy told her as soon as he had finished.

- Sue told her to try to sleep.

- Behrman asked her to go on.

- She exclaimed and ordered to pull it up. She wanted to see.

- Sue forbade her to be a goosey.

In reporting the above sentences we notice that in Imperative Sentences we use ‘to’ as conjunction followed by the verb request, beseech and in negative sentences we write not to or forbade.

Write the sentences in Reported speech.

Question 1.

“Must you work so hard”?, said I.

Answer:

I asked if he must work so hard.

Question 2.

“Won’t you go in”?, the nurse murmured.

Answer:

The nurse asked murmuringly if he/she would not go in.

Question 3.

“Did they give up”?, said I.

Answer:

I asked whether they had given up.

Question 4.

“What do you do with your money”?, said I.

Answer:

I asked what he (she/they) did with his (her/their) money

Question 5.

“Why are you so late, Nicola” said I.

Ans.

I asked Nicola why he was so late.

Question 6.

“What plans”?, said I.

Answer:

I asked him/her what the plans were.

Question 7.

“Is there anything I can do for you before we go”?, said I.

Answer:

I asked if there was anything I could do for him/her/them before we went.

Speaking Skill

You always want to appreciate a work of art. You say, “What a wonderful piece of work!”

Now you exclaim correctly in the situations given below:

Situation – Exclamation

1. You meet your friend after a long time. – …………………..

2. You drop a book from your hand. – …………………

3. You see a grand building. – ……………..

4. A batsman hits a sixer. – ……………….

5. A batsman of your team is bowled out.- ………………

Answer:

Situation – Exclamation

1. You meet your friend after a long time. – Oh ! How long-awaited a meeting it is.

2. You drop a book from your hand. – Alas ! The book is dropped.

3. You see a grand building. – Oh ! How grand the building is.

4. A bastman hits a sixer.- Hurrah ! The batsman has hit a sixer.

5. A batsman of your team is bowled out. – Alas ! A batsman of our team is bowled out.

Writing Skill

Question 1.

Real friendship is all about giving without expecting

anything. Comment it with reference to the story ‘The Last Leaf’.

Answer:

Johnsy and Sue had a joint studio. Johnsy fell a victim to pneumonia. She lost her will to live when she saw the leaves of an ivy creeper falling at short intervals. Sue was worried. She gave up her broth. She drew pictures to earn money to buy port wine and pork chips for her. She consulted a doctor. She gave Johnsy moral support. She convinced Behrman to paint a leaf. She expected nothing in return. She served her selflessly. Behrman also proved a selfless person. He sacrificed his life to save Johnsy’s life. Both of them were examples of real friendship.

Question 2.

Write a letter to your friend describing a painting exhibition you visited during winter vacation.

Answer:

E-12

Shivaji Park

Bhopal

5th July, 20xx

Dear Rakesh,

We had winter vacation in the last week of last month. A few friends of mine asked me to visit a painting exhibition held at Central Park, Bhopal. There were about five thousand exhibits. All the paintings were remarkable and eye catching. The painting of a beggar wearing rags and holding a bowl in his hand appealed me the most. I bought that painting and four others. I shall present one painting to you. Rest when we meet.

Yours Sincerely

Nikunj Sharma

Think It Over

Question 1.

You can get everything in life you want if you just help enough people get what they want. Think, do it and pen your experiences.

Answer:

I have always helped my neighbours and class fellows time most of the time when they needed my help. I have given books, clothes and financial help to many people. They will ever remain grateful to me. They are ever ready to return my good turns with a sense of obligation. Once I wanted a set of four rooms. 1 had to celebrate my birthday. I had invited about forty people. The elderly people came to my help. They vacated their rooms for my use. I learnt the lesson, ‘Do good, find good or one good turn returns another.’ It has made me all the more generous.

Question 2.

Man’s highest virtues manifest in his selfless deeds. Think how often you put yourself in selfless service.

Answer:

Nobody knows how noble, truthful and generous somebody is. Man’s highest virtues manifest in his selfless deeds. Kama was called a great donor because he even offered his tooth to Lord Krishna. Eklavya gave his thumb to gum Dronacharya. King Bali was known for his charitable activities. The dacoit Mansingh robbed the rich to help orphans and widows. They all believed in ‘Do good and forget’. I give food to the poor, clothes to the naked and shelter to the homeless. I do all this selflessly. The people around me call me virtuous.

Things To Do: Self Attempt.

The Last Leaf Additional Important Questions

A. Read the passages and answer the following questions:

1. Mr. Pneumonia was not what you would call a chivalric old

gentleman. A mite of a little woman with blood thinned by Californian zephyrs was hardly fair game for the red-fisted, short breathed old duffer. But Johnsy he smote; and she lay, scarcely moving, on her painted iron bedstead, looking through the small Dutch window-panes at the blank side of the next brick house. (Page 82)

Questions:

(a) Find the word from the above passage which means same as ‘noble man’.

(b) Find the word opposite in meaning to ‘last’.

(c) Give noun form of the word ‘breathed’.

(d) How is Mr. Pneumonia described here?

Answers:

(a) gentleman

(b) next

(c) breath

(d) Mr. Pneumonia is described as red-fisted, short breathed old duffer.

2. fohnsy was sleeping when they went upstairs. Sue pulled the shade down to the window sill and motioned Behrman into the other room. In there they peered out the window fearfully at the ivy vine. Then they looked at each other for a moment without speaking. A persistent, cold rain was falling, mingled with snow. Behrman, in his old blue shirt, took his seat as the hermit-miner on an upturned kettle for a rock. (Page 85)

Questions:

(a) Find the word from the above passage which means same as ‘looked’.

(b) Find the word opposite in meaning to ‘boldly’.

(c) Give adverb form of ‘persistent’.

(d) What type of rain was falling?

Answers:

(a) peered

(b) fearfully

(c) persistently

(d) A persistent cold rain was falling. It was mingled with snow.

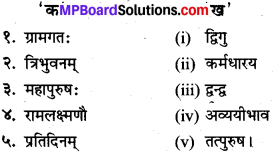

I. Match the following:

1. Sue and Johnsy – (a) Behrman

2. The places make – (b) if she lost hope

3. Johnsy wouldn’t get – (c) useful for the survival of Johnsy well

4. The old painter’s name was – (d) were two young artists

5. The painted leaf proved (e) strange angles and curves.

Ans. 1. (d), 2. (e), 3. (b), 4. (a), 5. (c).

II. Pick up the correct choice:

(i) The Last Leaf’ is written by:

(a) Pt. Jawaharlal Nehru

(b) A.J. Cronin

(c) L’Henry

(d) O. Henry

Ans.

(d) O. Henry

(ii) A. At the top of a squatty, three-storey brick Sue and Johnsy had their ……………… (beautique/studio).

B. Pneumonia,…………………… walked/stalked) about the colony touching one here and one there with his icy finger.

C. Johnsy lay, scarcely making a …………. (wave/ripple) under the bed clothes with her face towards window.

D.The ……………… (loneliest/lonesomest) thing in all the world is a soul when it is making ready to go on its mysterious, far journey.

Ans.

A. studio

B. stalked

C. ripple.

D. lonesomest.

III. Write ‘True’ or ‘False’:

1. Sue fell a victim to pneumonia.

2. Behrman was a painter.

3. The doctor said, “Medicines would not work if one loses hope of life.”

4. Johnsy felt she would die when the last leaf fell.

5. Behrman had painted a yellow leaf on the wall.

Answer:

- False

- True

- True

- True

- False.

IV. Fill in the following blanks:

1. Johnsy was …………… for Joanna.

2. One morning the busy doctor invited Sue into the ………….

3. Johnsy was looking over the window and counting ……….

4. Sue found Behrman ………. strongly of juniper berries.

5. The fever has left her mind ………. and full of strange fancies.

Answer:

- familiar

- hallway

- backward

- smelling

- morbid.

B. Short Answer Type Questions (In about 25 words)

Question 1.

Why did Johnsy keep looking out of the window?

Or

How did Johnsy associate her life with the falling ivy leaves?

(M.P. Board 2017)

Answer:

Johnsy was suffering from pneumonia. Her bed was lying near the window. There was an ivy creeper climbing on the opposite wall. Its leaves were falling fast. Johnsy was also weakening persistently. She had a strange feeling that she would die when the last leaf fell. Therefore, she kept looking out of the window to count the remaining leaves.

Question 2.

What is Johnsy’s illness? Why can medicines not cure her?

Answer:

Johnsy had fallen ill. She was suffering from pneumonia. She developed a fanciful idea in her mind that she would die with the falling of last leaf on the ivy creeper. It was more of a psychological than a physical disease. Therefore, medicines can not cure her unless she revives the will to live.

Question 3.

What was Behrman’s dream? Did it come true?

Answer:

Behrman was an old painter of sixty. His only dream in life was to paint a masterpiece. He had been using the brush for the last forty years in vain. His dream came true when he painted the last leaf of the ivy creeper. It was a virtual masterpiece since it saved Jphnsy’s life.

Question 4.

How did Sue try to keep Johnsy cheerful?

Answer:

Johnsy had lost the will to live. Sue made all efforts to create Johnsy’s interest in things around her. She started painting in her room. She whistled while painting. She talked about clothes and fashions. The fear of death had made Johnsy morbid. Sue saved her life through Behrman’s help and restored her cheer.

Question 5.

How did Johnsy realise her mistake?

Answer:

Pneumonia had made Johnsy morbid. She had a misconception that she would die with the fall of the last leaf of the ivy creeper. Behrman painted an ivy leaf on the wall at night. Johnsy perceived it as the real leaf. Even strong storm and wind failed to make it fall. It made Johnsy realise her mistake.

Question 6.

What caused Johnsy’s illness? Why were there scanty chances of her recovery?

Answer:

Pneumonia had caused Johnsy’s illness. She had lost her will to live. According to the doctor, her disease was psychological. Medicines could not prove effective in her case. Only a strong desire to live could save Johnsy. Therefore, there were only scanty chances of her recovery through medicines.

Question 7

Did Sue share the superstitions of Johnsy regarding the falling of the old ivy leaves?

Answer:

Johnsy developed a strange superstition that she would die the moment the last leaf of the ivy creeper fell down. She had even lost the will to live. Sue was not as weak-minded as Johnsy. She called it a fake and stupid idea and did not share it.

Question 8.

What did Behrman do to earn a living?

Answer:

Behrman was an old painter of sixty. His aim in life was to paint a masterpiece. However he was a failure in art. He posed as a model to young artists who could not afford to pay the price of a professional.

C. Long Answer Type Questions (In about 50 words)

Question 1.

Behramn was a mixed personality. Show the two contrasting parts of his character.

Answer:

Old Behramn was a painter. He lived on the ground floor beneath Sue and Johnsy. His beard curled down from his chin to his chest. He was a failure as an artist. He had worked with paint and brush for forty years. However, he had not yet painted his masterpiece. He earned his meagre living by posing as a model to young artists in the colony. He drank gin to excess. He was a fierce man who hated softness. He regarded himself as the watch dog of Sue and Johnsy.

Question 2.

Justify the title of the story ‘The Last Leaf’.

Answer:

Johnsy had a misconception that she would die the same moment as the last leaf of the ivy creeper outside her window fell. Behrman was sure that the last leaf would definitely fall that stormy night. Therefore, he painted an artificial leaf on the creeper. It looked so real that Johnsy thought the last leaf was still there. This revived her will to live and made her recover soon. Thus the painted leaf proved Behrman’s masterpiece since it saved Johnsy’s life. The entire story revolves round the painted leaf. Hence the title, ‘The Last Leaf is appropriate.

The Last Leaf Introduction

This is a story of the two young artists, Sue and Johnsy. Johnsy falls ill with pneumonia. She develops a superstition that she will die the same moment the last leaf of the ivy creeper outside her window falls. Due to this supersitition her illness becomes psychological. There is one Behrman, an old painter. He comes to Johnsy’s help. He paints a leaf in green colour which looks exactly

The Last Leaf Summary in English

The streets in a little district west of Washington were broken into strips. One street crosses itself once or twice. They created a maze for a new visitor. The art people came there and turned the quaint old Greenwich village into a colony.

The two young artists named Sue and Johnsy (Joanna) lived on the top storey of an old brick house there. Sue was from Maine and Johnsy was from California. Having common taste in art, they had a joint studio in May.

In November, Johnsy fell seriously ill. She suffered from pneumonia. She could hardly move. Her bed was near the window. It overlooked the brick wall of the opposite house. Sue was deeply worried. She sent for a doctor. But the doctor told Sue that Johnsy had lost the will to live. Her chances of survival were just ten percent. Medicines will not help her.

Sue made her best efforts to make Johnsy take interest in her surroundings. She talked to her about clothes and fashions. She also brought her drawing-board into Johnsy’s room and started painting. While painting, she whistled. A very old ivy vine climbed half-way up the brick wall. It was winter. Its leaves were falling. Johnsy was counting backwards from twelve downwards. Sue asked what it was all about. Johnsy told her that she would pass away as soon as the last ivy leaf fell. It would happen in three days.

Johnsy’s condition went from bad to worse with the falling of each leaf from the ivy. Sue called her idea nonsense but could not get it out of Johnsy’s mind. She told her in vain that she would be all right soon. Johnsy began to prepare herself for death. Sue thought of a plan to save her friend’s life.

Johnsy had fallen asleep at night. Sue went to Behrman, an old painter. He lived on the ground floor. He had a hearty desire to paint a masterpiece. However, he had no success so far. She apprised Behrman about Johnsy’s fancy. Behrman followed Sue to their room. Johnsy was still sleeping. The ivy creeper had only one leaf left on it. It was raining hard. The last ivy leaf fell during the night.

Behrman painted a leaf in green colour. It looked exactly like the real leaf. Johnsy woke up next morning. She began to wait for the last leaf to fall. She saw out of the window every hour. But it did not fall even in the stormy evening. This revived a will to live in Johnsy.

Johnsy accused herself. She felt that it was a sin to want to die. It filled Johnsy with a new hope. She took lots of hot soup. Her condition began to improve and she was completely out of danger. Then Sue told her that the last leaf was a mere painting by Behrman. Behrman worked in rain during the night and caught pneumonia. It was his masterpiece.

The Last Leaf Summary in Hindi

वाशिंगटन के पश्चिम में एक छोटे जिले में गलियाँ टूटी हुई और शाखाओं में बँटी हई थीं। एक ही गली स्वयं को एक या दो बार पार कर जाती थी। वे नए आगन्तुक को धोखा देती थीं। कलाकार लोग वहाँ आते थे और उन्होंने उस विचित्र पुराने ग्रीनिच गाँव को बसाकर कॉलोनी बना दिया था। ईंटों के बने हुए एक पुराने घर की सबसे ऊँची मंजिल पर स्यू तथा जॉनसी नामक दो युवती कलाकार रहती थीं। स्यु, Maine की तथा जॉनसी, California की रहने वाली थी, कला में सामान्य रुचि के कारण उन्होंने मई में इकट्ठा स्टूडियो ले लिया था।

नवम्बर में जॉनसी गम्भीर रूप से बीमार हो गई। उसे निमोनिया हो गया। वह बिना हिले लेटी रही। उसका पलंग खिड़की के पास था, वहाँ से सामने वाले घर की इंटों की दीवार नजर आती थी। स्यू बेहद परेशान थी, उसने डॉक्टर को बुलाया। परन्तु डॉक्टर ने स्यु को बताया कि जॉनसी ने जीवित रहने की इच्छा खो दी है। उसके जीवित रहने के आसार केवल दस प्रतिशत हैं। दवाइयों से उसे सहायता नहीं मिलेगी।

स्यू ने अपना भरसक प्रयत्न किया ताकि जॉनसी अपने इर्द-गिर्द की बातों में रुचि लेने लगे। उसने कपड़ों और फैशनों के बारे में उससे बातें कीं। वह अपना ड्राइंग बोर्ड भी जॉनसी के कमरे में ले आई और पेंटिंग करनी प्रारम्भ कर दी। पेंटिंग करते समय वह सीटियाँ भी बजाती थी। एक अत्यधिक पुरानी आइवी की बेल आधी दीवार पर चढ़ी हुई थी। शीत ऋतु थी। उसके पत्ते गिर रहे थे। जॉनसी बारह से नीचे की तरफ उलटी गिनती गिन रही थी, स्यू ने पूछा कि वह सब क्या है। जॉनसी ने उसे बताया कि ज्यों ही आइवी बेल का अन्तिम पत्ता गिरेगा त्यों ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात् वह तीन दिनों के भीतर मर जाएगी।

आइवी के प्रत्येक पत्ते के गिरने से जॉनसी की हालत बद से बदतर होती गई। स्यू ने उसके विचार को बेहूदा बताया परन्तु वह उसके (जॉनसी के) दिमाग से नहीं निकाल सकी। उसने व्यर्थ ही उसे बताया कि वह तुरन्त ठीक हो जाएगी, जॉनसी, मृत्यु की तैयारी करने लगी। अपनी सहेली का जीवन बचाने के लिए स्यू ने एक योजना पर विचार किया।

रात में जॉनसी को नींद आ गई थी। वह बेरमन नामक एक बूढ़े पेंटर के पास गई। वह नीचे वाली मंजिल में रहता था। एक उत्तम कृति बनाने की उसके हृदय में तीव्र अभिलाषा थी। परन्तु अभी तक उसे सफलता नहीं मिली थी। उसने बेरमन को जॉनसी की सनक के बारे में बताया। बेरमन स्यू के पीछे-पीछे उनके कमरे में गया। जॉनसी अभी भी सोयी हुई थी। आइवी की बेल पर केवल एक पत्ता बचा हुआ था। जोर की वर्षा हो रही थी। रात को आइवी का अन्तिम पत्ता गिर गया। की प्रतीक्षा करने लगी। प्रत्येक घंटे के बाद वह खिड़की के बाहर देख लेती थी। परन्तु वह तूफानी शाम को भी नहीं गिरा। इससे जॉनसी के भीतर जीने की इच्छा जाग्रत हो गई।

जॉनसी ने स्वयं को दोषी ठहराया। उसने महसूस किया कि मृत्यु की इच्छा करना पाप है। इसने जॉनसी के भीतर नयी आशा भर दी। उसने काफी मात्रा में गर्म सूप लिया। उसकी हालत सुधरने लगी और वह पूर्ण रूप से खतरे से बाहर हो गई। फिर स्य ने उसे बताया कि अन्तिम पत्ता केवल बेरमन की पेंटिंग थी। बेरमन ने रात में वर्षा में काम किया और उसे निमोनिया हो गया। यही उसकी उत्कृष्ट कलाकृति थी।

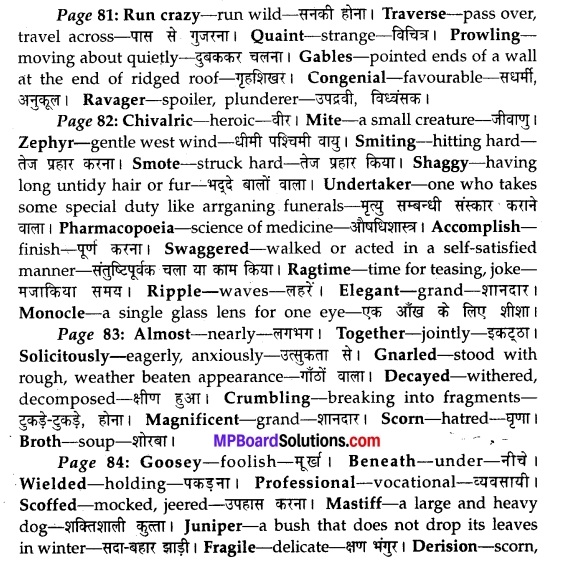

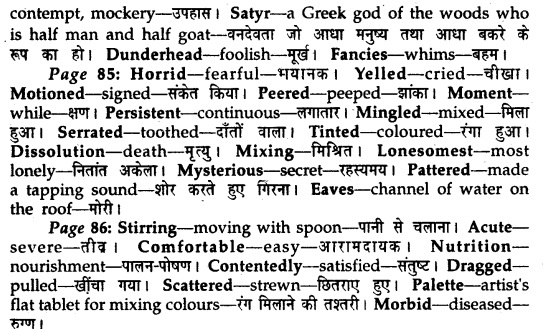

The Last Leaf Word-Meanings

.

Some Important Pronunciations

Hope that the above shaped information regarding the Madhya Pradesh Board Solutions for 10th English Chapter 10 The Last Leaf Questions and Answers is useful for making your preparation effective. View our website regularly to get other subjects solutions.