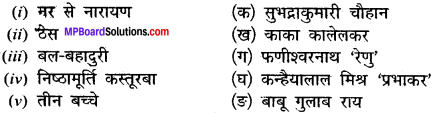

MP Board Class 12th Hindi Makrand Solutions Chapter 21 मन की एकाग्रता (निबंध, पं. बालकृष्ण भारद्वाज)

मन की एकाग्रता पाठ्य-पुस्तक पर आधारित प्रश्न

बोध प्रश्न

मन की एकाग्रता अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

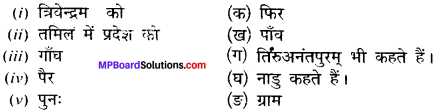

प्रश्न 1.

छात्रों की समस्या क्या है?

उत्तर:

जब छात्र पढ़ने के लिए बैठता है तो उसके मन को अनेक विचार घेरने लगते हैं, मन भटक उठता है। सोचता है कि पढ़कर अधिक उच्च पद प्राप्त करूँ और अधिक अर्थ अर्जित करूँ, पर जब पढ़ने बैठता है तो सिनेमा व क्रिकेट, मित्र-मण्डल की मौज-मस्ती याद आ जाती है और उसके मन की एकाग्रता हट जाती है।

![]()

प्रश्न 2.

स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है?

उत्तर:

मन को किसी परम उच्च में लगा देने से स्थितप्रज्ञता प्राप्त की जा सकती है। जैसे लोक-संग्रह के कार्य में, राष्ट्रभक्ति में, दीन-दुखियों की सेवा में।

प्रश्न 3.

मन कितने प्रकार से उत्तेजित होता है?

उत्तर:

मन दो प्रकार से उत्तेजित होता है-एक तो बाहरी विषयों से और दूसरे भीतर की वासनाओं की स्मृतियों से।

प्रश्न 4.

गीता में परं का अर्थ क्या है?

उत्तर:

गीता में परं का अर्थ परमात्मा है। इसे परिभाषित करते हुए गीता में कहा गया है कि सब विश्व ईश्वर है। मुझ ईश्वर को सब ईश्वर में जानो और मुझमें संपूर्ण विश्व समझो।

मन की एकाग्रता लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

अर्जुन की स्वीकारोक्ति को लिखिए।

उत्तर:

अर्जुन की स्वीकारोक्ति है-“चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है।”

प्रश्न 2.

मन को एकाग्र करने की बाह्य साधना क्या है?

उत्तर:

मन को एकाग्र करने की बाह्य साधना यह है कि दो बाहरी आकर्षणों अर्थात् बाहरी चकाचौंध से हटा दिया जाए। जैसे मित्रों के साथ भोज-मस्ती, क्रिकेट, सिनेमा आदि से।

प्रश्न 3.

छात्र की समस्याएँ कौन-कौन-सी हैं?

उत्तर:

छात्र की समस्याएँ हैं आज के प्रौद्योगिकी युग में भौतिक उन्नति प्राप्त की जाए। इसके लिए जब पढ़ने बैठता है तो उसके मन की एकाग्रता भंग होने लगती है। उसका मन भटकने लगता है। जब पढ़ने में मन नहीं लगता तो उदास हो जाता है और सोचता है कि मैं बिना परीक्षा उत्तीर्ण किए किस प्रकार अच्छे अंक लाकर पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करूँगा? इस तरह तो जीवन बोझ हो जाएगा।

![]()

प्रश्न 4.

इंद्रियों का क्या कार्य होना चाहिए।

उत्तर:

जीवन में इंद्रियों का सेवन तो होना चाहिए पर यह आसक्ति व द्वेष से नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें स्वच्छंद और निरंकुश कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा किया तो यह व्यवहार में अनेक समस्याओं का कारण बन सकती हैं।

मन की एकाग्रता दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

संयम को समझाइए।

उत्तर:

संयम का अर्थ है संसार में सांसारिक भोग भोगते रहें पर उतनी ही मात्रा में जितने आवश्यक हों। जीवन में इंद्रियों का सेवन आसक्ति व द्वेषभाव से कभी नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को कभी स्वच्छद नहीं छोड़ना चाहिए। अन्यथा भविष्य में इतनी समस्याएँ पैदा हो जाएँगी कि जीवन को ही नरक बना देंगी।

प्रश्न 2.

परं उच्च लक्ष्य का क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

परम का अर्थ है मन को किसी परम् अर्थात् परम लक्ष्य में लगाया जाए। यह लक्ष्य है सेवा-कार्य में लगना, लोक- संग्रह करना, राष्ट्र की सेवा में स्वयं को लगाना। दीन-दुखियों की सहायता करना। जब व्यक्ति इस तरह के कार्यों में अपने मन को लगाता है तो तब उसके मन में व्याप्त आसक्ति स्वयं नष्ट हो जाती है।

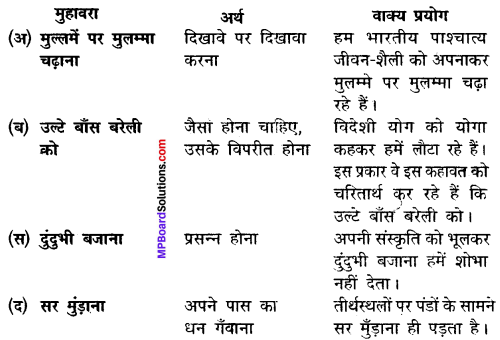

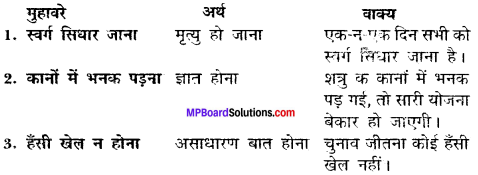

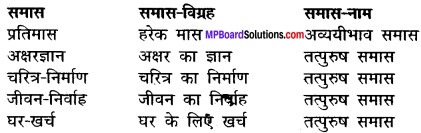

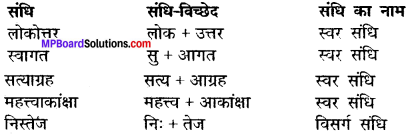

मन की एकाग्रता भाषा-अनुशीलन

प्रश्न 1.

विलोम शब्द लिखिए।

राग, अनाचार।

उत्तर:

प्रश्न 2.

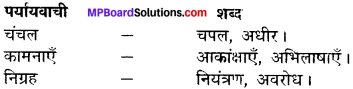

दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए।

चंचल, कामनाएँ, निग्रह।

उत्तर:

प्रश्न 3.

उपसर्ग पहचानकर लिखिए।

विचलना, निग्रह, परिभाषित।

उत्तर:

उपसर्ग की पहचान:

- विचलना – वि + उपसर्ग – विचलना।

- निग्रह – नि + उपसर्ग – निग्रह।

- परिभाषित – परि + उपसर्ग – परिभाषितं।

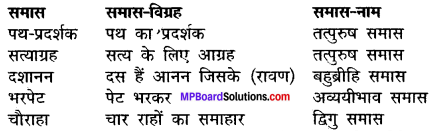

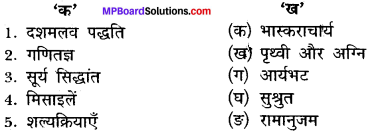

![]()

प्रश्न 4.

समास विग्रह कर नाम बताइए।

अशक्य, बहिर्मुख, लोकसंग्रह।

उत्तर:

विग्रह और नाम:

- अशक्य – शक्य का अभाव, अव्ययीभाव समास।

- बहिर्मुख – बाहर की ओर जो मुख, कर्मधारय समास।

- लोकसंग्रह – लोक के लिए संग्रह, संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष समास।

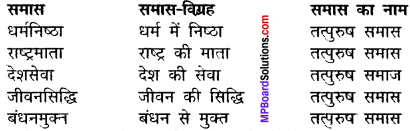

मन की एकाग्रता योग्यता-विस्तार

प्रश्न 1.

स्थित प्रज्ञ के द्वितीयाध्याय के 18 श्लोकों का अर्थ विस्तार से लिखिए।

उत्तर:

स्थित प्रज्ञ के लक्षण श्रीमद्भगवत् गीता में द्वितीय अध्याय में हैं। इस अध्याय का नाम कर्मयोग है। इसमें 72 श्लोक हैं। 52 से 72 श्लोकों में स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। अर्जुन ने पूछा, हे केशव! समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थितप्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन! जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है।

दुःखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है। हे अर्जुन! आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाववाली इंद्रियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहितचित्त हुआ मेरे प्रति परायण होकर ध्यान में वैठे हैं। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात् ज्ञानशक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है।

भगवान् ने अर्जुन से कहा कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुःखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली-भाँति स्थिर हो जाती है। श्रीभगवान् ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञानस्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थितप्रज्ञ योगी जागता है और जिंस नाशवान् सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्त्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है।

उन्होंने अपने प्रिय भक्त से कहा कि जैसे नाना नदियों के जल सब और परिपूर्ण अचल, प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परमशान्ति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अन्तिम श्लोक में श्रीभगवान् ने कहा- हे अर्जुन! यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अन्तकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न 2.

गीता पर लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन कीजिए।

उत्तर:

गीता पर बहुत-से विद्वानों ने व्याख्यात्मक व आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं। सबसे श्रेष्ठ पुस्तक बालगंगाधर तिलक की मानी जाती हैं जिसका नाम है ‘गीता रहस्य’ । इसी तरह ‘श्रीमद्भगवद् गीता यथा रूप’ नाम से ग्रंथ प्रसिद्ध है जिसे श्रीमद् ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद ने लिखा है। इन दोनों ग्रंथों में व्याख्याकारों ने विषयों को ही विस्तार से उठाया है। छात्र इन ग्रंथों का अध्ययन कर अपने विषय को विस्तार से समझ सकते हैं।

![]()

प्रश्न 3.

अवसाद जीवन-मूल्य और सामाजिक समरसता पर निबंध लिखिए।

उत्तर:

निबंध:

अवसाद जीवन-मूल्य और सामाजिक समरसता:

जब व्यक्ति जीवन में निराश हो जाता है तब उसे चारों ओर से अवसाद घेर लेता है। इसका मूल कारण यह है कि वह अपने जीवन-मूल्यों से दूर होता जा रहा है। पहले वह अपने जीवन के लिए कुछ मूल्य निश्चित कर लिया करता था और उन पर चलने का उम्रभर निर्णय करता था।

वह जानता था कि सत्य पर आचरण करने से कभी व्यथित नहीं हो सकता। दूसरों का विश्वास प्राप्त करने पर वह हमेशा लोगों में लोकप्रिय हो सकता है। सभी के साथ समान व्यवहार करने और सबको साथ लेकर चलने से वह सामाजिक समरसता को मजबूत कर सकता है क्योंकि सामाजिक समरसता किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है।

समाज में बदलाव आया तो लोग केवल अपने बारे में सोचने लगे। दूसरों के बजाय अपनी उन्नति का ख्वाब देखने लगे क्योंकि समाज में एकतानता की जगह अकेलेपन की भावना पैदा हुई इसलिए समाज में अवसाद ने लोगों को घेरना शुरू कर दिया। व्यक्ति अपनी विषय-भावना न पूरी होने पर सही रास्ते के बजाय गलत रास्ते अपनाने लगा। सही-गलत का फर्क मिट गया। आज समाज मन की एकाग्रता के अभाव में बिखर गया है इसलिए उसका जीवन अवसादमय हो गया है।

अगर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन प्रसन्न हो, तो उसे अपने सही जीवन-मूल्यों पर चलने का निर्णय करना होगा। उसे सत्य और विश्वास के बल पर अपना जीवन का पथ निश्चित करना होगा। वासनाओं का आवश्यक उपभोग करते हुए और उन पर नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ना होगा। अतः व्यक्ति को अवसाद से उबरना होगा, निराशा से दूर भागना होगा। सत्य और विश्वास पर टिकने वाले जीवन-मूल्य के बल पर सामाजिक समरसता लाने का प्रयत्न करना होगा, तभी समाज में आनंद का वातावरण बन सकेगा।

प्रश्न 4.

‘मन की एकाग्रता’ विषयक लेखों और विचारों का संग्रह कीजिए।

उत्तर:

‘मन की एकाग्रता’ के संबंध में अनेक निबंधकारों ने लेख लिखे हैं। उन लेखों में एक लेख द्विवेदीयुगीन रचनाकार का है। रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट इस निबंध का शीर्षक है मन की दृढ़ता। लेखक इस पर जोर देता है कि मन दृढ़ होता है तो उसमें स्थितप्रज्ञता आ जाती है। एक प्रसिद्ध उक्ति है ‘मन के हारे हार है मन के जीते जीत।’ इस उक्ति में भी कवि ने मन की एकाग्रता पर बल दिक है क्योंकि मन अगर एकाग्र होता है तो वह कभी हारता नहीं।

वह सदैव जीतता है। सुदृढ़ मन वाला व्यक्ति उन्नति पर उन्नति करता चला जाता है, पीछे नहीं देखता। एक निबंध ‘एकाग्र मन के गुण’ शिवशंकर चौहान ने लिखा है। यह निबंध योग साधना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार यदा-कदा मन की एकाग्रता पर लेख प्रकाशित होते रहते हैं।

![]()

प्रश्न 5.

अपने अशांत मन को संतुलित कर जिन महापुरुषों ने कीर्ति पाई उनका वृत्त संकलित कीजिए।

उत्तर:

भारत में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने असंतुलित मन को संतुलित कर देश में यश की पताका फहराई है, जिनमें स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद आदि महापुरुषों का नाम लिया जा सकता है। पूर्वप्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के भी इस तरह के कई किस्से हैं। विद्यार्थी इस संदर्भ में पुस्तकालयों से संबंधित महापुरुषों की पुस्तकें नामांकित कर इनके बारे में विशद जानकारी प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 6.

यदि आप अर्जुन होते तो कृष्ण से क्या-क्या प्रश्न करते?

उत्तर:

अगर हम अर्जुन होते तो कृष्ण से प्रश्न करते –

- हे भगवन्! मेरा मन अध्ययन में नहीं लग रहा है मुझे क्या करना चाहिए?

- सांसारिक वासनाएँ मुझे आपका नाम नहीं लेने देतीं, इनसे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए।

- मेरा मन आज बहुत उद्विग्न है क्योंकि परीक्षाएँ निकट आ रही हैं, मैं अपना मन कैसे शांत कर सकता हूँ?

- मैं जीवन में संतोष कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

- क्या संसार के सीमित भोगों के साथ जीवन-निर्वाह करते हुए मैं मन एकाग्र कर सकता हूँ? आदि।

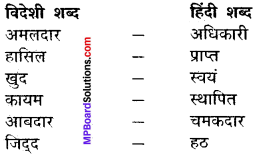

मन की एकाग्रता परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

प्रश्न 1.

मन की एकाग्रता……… है –

(क) सनातन

(ख) अस्थायी

(ग) वेगमय

(घ) मंदमय

उत्तर:

(क) सनातन।

प्रश्न 2.

छात्र का मन …… घबरा उठता है –

(क) मौज-मस्ती के कारण

(ख) अध्ययन न कर पाने के कारण

(ग) होटल में जाने पर

(घ) ईर्ष्या के कारण

उत्तर:

(ख) अध्ययन न कर पाने के कारण।

प्रश्न 3.

चंचल मन का निग्रह वायु की ….. रोकने के समान दुष्कर है।

(क) आँधी

(ख) गति

(ग) साँसें

(ख) मंदता

उत्तर:

(ख) गति।

![]()

प्रश्न 4.

मन ………. प्रकार से उत्तेजित होता है।

(क) चार

(ख) केवल एक

(ग) दो

(घ) पाँच

उत्तर:

(ग) दो।

प्रश्न 5.

…..अभाव तभी संभव है जब व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बिना संतुष्ट हो।

(क) कामनाओं का

(ग) जीवन का

(ग) बुद्धि का

(घ) परमात्मा

उत्तर:

(क) कामनओं का।

प्रश्न 6.

मन की एकाग्रता पाठ के लेखक हैं…..

(क) बालमुकुंद गुप्ता

(ख) पं. बालकृष्ण भट्ट

(ग) पं. बालकृष्ण भारद्वाज

(घ) पं. बालकृष्ण शर्मा नवीन

उत्तर:

(ग) पं. बालकृष्ण भारद्वाज।

प्रश्न 7.

निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनिए –

‘आत्मन्येयात्मना तुष्टः’ किस ग्रंथ की सूक्ति है?

(क) श्रीमद्भागवत महापुराण

(ख) शिवपुराण

(ग) श्रीमद्भगवत् गीता

(घ) श्रीराधाकृष्ण चरितमानस

उत्तर:

(क) श्रीमद्भगवत् गीता।

प्रश्न 8.

…… इच्छाएँ समाज में अनाचार पनपाएँगी।

(क) अनियंत्रित

(ख) नियंत्रित

(ग) चंचल

(घ) स्थिर

उत्तर:

(क) अनियन्त्रित।

II. निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य छाँटिए –

- ऐसी छात्र की तीन समस्याएँ हैं।

- ‘मन की एकाग्रता’ के लेखक बालकृष्ण भारद्वाज हैं।

- स्थितप्रज्ञ पुरुष मन के विषयों के पास जा सकता है।

- गीता में परम का अर्थ बहुत अधिक है।

- अनियंत्रित इच्छाएँ समाज में अनाचार पनपाएँगीं।

उत्तर:

- असत्य

- सत्य

- असत्य

- असत्य

- सत्य।

मन की एकाग्रता लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए।

प्रश्न 1.

जब छात्र पढ़ने बैठता है तो उसका मन कहाँ विचरण करने लगता है?

उत्तर:

जब छात्र पढ़ने बैठता है तो उसका मन क्रिकेट और सिनेमा में विचरण करने लगता है।

![]()

प्रश्न 2.

छात्र को अपना जीवन बोझ कव लगने लगता है?

उत्तर:

जब छात्र का मन पढ़ाई से भटक जाता है तब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगता है क्योंकि सोचता है कि न पढ़े पाने के कारण न तो वह अच्छी नौकरी पा सकेगा और न ही प्रतिष्ठित पद।

प्रश्न 3.

कामनाओं का अभाव कब संभव है?

उत्तर:

कामनाओं का अभाव तभी संभव है जब व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बिना भी संतुष्ट रह सकता है।

प्रश्न 4.

बलपूर्वक हटाई गई इंद्रियों की लेखक ने किससे उपमा दी है?

उत्तर:’

बलपूर्वक हटाई गई इंद्रियों की लेखक ने ग्रीष्म ऋतु के बाद होने वाली वर्षा से उपमा दी है क्योंकि जिस तरह गमी में सूखी वनस्पतियाँ वर्मा का जल गिरने से हरी-भरी हो जाती हैं उसी प्रकार हठयोग से हटाई गई शुष्क इंद्रियाँ विषय का रस पाकर पुनः जाग उठती हैं।

प्रश्न 5.

जीवन का परम सत्य लेखक ने क्या बताया है?

उत्तर:

लेखक ने जीवन का परम सत्य बताया है कि इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, अतः इंद्रियों का आवश्यक सेवन करते हुए उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए।

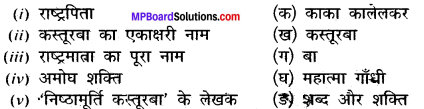

मन की एकाग्रता दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

‘मन की एकाग्रता’ निबंध का केंद्रीय भाव लिखिए।

उत्तर:

पं. बालकृष्ण भारद्वाज ने ‘मन की एकाग्रता’ में कहा है कि आज छात्र के पास ज्ञान के अनिवार्य साधन उपलब्ध हैं। पुस्तकालय, इंटरनेट, मेधावी शिक्षक आदि के सहयोग से छात्र बहुमुखी ज्ञान प्राप्त कर रहा है परन्तु प्रतिभा के बिना सब व्यर्थ है। इस प्रतिभा को मन की एकाग्रता से प्राप्त किया जा सकता है।

![]()

प्रश्न 2.

‘मन की एकाग्रता’ के लिए कौन-से साधन महत्त्वपूर्ण हैं?

उत्तर:

‘मन की एकाग्रता’ के लिए दो साधन अपनाए जाते हैं। पहला साधन संसार के आकर्षणों से मुँह मोड़ लेना और दूसरा है आंतरिक मन पर संयम करना। इनमें बाहरी आकर्षणों पर सरलता से अंकुश लगाया जा सकता है पर आंतरिक मन पर संयम करना कठिन है। इसके लिए गीता में बताए गए मार्ग से मन एकाग्र रखा जा सकता है।

प्रश्न 3.

स्थितप्रज्ञ दर्शन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

स्थितप्रज्ञ दर्शन में बुद्धि की स्थिरता के लिए मन विषयों के पास नहीं ले जाना चाहिए और यह तभी संभव है जब इंद्रियों के भोगों में आसक्त न रहे। उनसे दूर रहे। मन इंद्रियों से दूर तभी हो सकता है जब उसमें रहने वाली कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं। कामनाएँ तभी समाप्त हो सकती हैं जब उसमें वस्तुओं के होते हुए भी इच्छाएँ न हों। वह संतुष्ट रहे। ऐसे ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ की दिशा में गतिशील कहा जा सकता है।

प्रश्न 4.

गीता के अनुसार परं का क्या अर्थ है?

उत्तर:

गीता में परं का अर्थ परमात्मा कहा गया है। इसे परिभाषित करते हुए गीता में कहा गया है कि सारा संसार ही ईश्वर है। मुझे ईश्वर को समस्त विश्व में समझो। मुझसे ही सारा संसार समझो। ईश्वर व विश्व एक-दूसरे से अभिन्न हैं। अतः गीता सबके प्रति सेवाभाव और मन की वासनाओं को शुद्ध करने के लिए दीक्षित करती है।

प्रश्न 5.

क्या इंद्रियों पर नियन्त्रण मन में कुंठाएँ उत्पन्न कर सकता है?

उत्तर:

यह समझा जाता है कि अगर हम अपनी इंद्रियों पर जबरदस्ती नियंत्रण करेंगे तो इससे अनेक कुंठाएँ जन्मेंगी। हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएँगे। पर ऐसा नहीं है। अनियंत्रित इच्छाएँ निश्चित रूप से समाज में अनाचार व व्यभिचार पैदा करती हैं पर इन्हें अनिवार्य रूप से भोगते हुए काबू में रखा जाए तो निश्चित रूप से मन की एकाग्रता में सहायता करेंगी।

मन की एकाग्रता पाठ का सारांश

प्रश्न 1.

‘मन की एकाग्रता’ निबंध का सार लिखिए।

उत्तर:

मन किस प्रकार एकाग्र होना चाहिए वह सदा से व्यक्ति की समस्या रही है। आज प्रौद्योगिकी का समय है और इसमें प्रगति की सीमाहीन संभावनाएं हैं। ऐसे में जब वह अध्ययन करने के लिए बैठता है तो अनेक चिंताएँ मन की एकाग्रता में बाधा बनती हैं। उत्कृष्ट पद पाने के लिए मन एकाग्र करना चाहता है पर मनोरंजन के साधन उसके लक्ष्य में रुकावट बन जाते हैं। इस कारण वह बार-बार निराशा का शिकार होता है। तब उसे यह ठीक लगता है कि चंचल मन को एकाग्र करना उसी तरह कठिन है जिस प्रकार वायु की गति रोकना दुष्कर है।

मन एकाग्र करने वाले छात्र की दो समस्याएँ हैं-पहली मन का भोगों की ओर भागना और दूसरी पढ़ने में एकाग्रचित्त न होना। वह बाहरी परिस्थितियों से किसी तरह स्वयं को बचा लेता है पर भीतरी मन का चक्र उसे अनेक कामनाओं में भटका देता है। प्राणायाम आदि से कुछ समय के लिए मन पर नियंत्रण हो भी जाता है पर हमेशा नहीं रहता। गीता में इसका उपाय अवश्य लिखा है, : स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि अस्थिर व चंचल नहीं है।

स्थित प्रज्ञता इन्द्रिय और मन संयमित बुद्धि का नाम है। इंद्रियों को भोगों से दूर रखकर स्थित प्रज्ञ रहा जा सकता है। कामनाओं को नष्ट कर मन को इंद्रियों से दूर रखा जा सकता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति बिमा वस्तुओं के संतुष्ट हो। गीता में भी कहा गया है कि व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए अन्य वस्तुओं की इच्छा नहीं रखता। जब तक उसकी एक भी वृत्तिं बाहरी होगी तब तक वह मन के पराधीन होगा।

हठयोग से मन भागों से दूर करके भी नहीं हटता, अवसर पाते ही पुनः उस ओर भागने लगता है। इसी तरह बलपूर्वक हटाई गई इंद्रियाँ विषय-चिंतन रूपी जल से फिर हरी हो जाती हैं, अतः प्राणायाम आदि उपाय क्षणिक हैं। – मन की उत्तेजना दो कारणों से है : बाहरी विषयों से और भीतरी वासनाओं की याद से। जब तक वासनाएँ हैं तब तक विषय से मन दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे में गीता में दिए गए उपाय का अनुसरण किया जा सकता है। यह उपाय है, मन को किसी परम लक्ष्य के लिए लगाया जाए। जैसे राष्ट्रभक्ति में, दीनों की सेवा में। ऐसा करने से मन में व्याप्त विषयों की आसक्ति नष्ट हो जाएगी। छात्रों के लिए अध्ययन परम लक्ष्य है।

गीता में परं का अर्थ परमात्मा कहा गया है। मैन की वासनाओं को मिटाने का सूत्र गीता में है। उसके अनुसार सब विश्व ईश्वर है, अतः सबके प्रति सेवाभाव रखो। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या इंद्रियों को भोगों से दूर करने पर मानसिक कुंठाओं का उदय नहीं होगा? गीता में इसका उत्तर तार्किक है। इसमें कहा गया है कि जीवन के लिए इंद्रियों का सेवन आवश्यक है पर यह आसक्ति व द्वेषभाव से नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इससे जीवन जीने में अनेक बाधाएँ खड़ी हो जाती हैं। अनियंत्रित इच्छाओं से समाज में अनाचार फैलता है। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियों से विषयों का सेवन तो किया जाए पर विवेकशील होकर किया जाए। उन पर नियंत्रण रहे पर अनिवार्य विषयों में वे प्रवृत्त भी रहें।

![]()

मन की एकाग्रता संदर्भ-प्रसंगसहित व्याख्या

प्रश्न 1.

मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। आज के प्रौद्योगिकी युग में जहाँ भौतिक उन्नति की संभावनाएँ अपार हैं ऐसे में छात्र जब अध्ययन करने बैठता है, तब उसके मन को अनेक तरह के विचार घेरने लगते हैं। वह सोचता है इस अर्थ प्रधान युग में मुझे उत्कृष्ट पद प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से पढ़कर परीक्षा में उच्चतम श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन वह जब पढ़ने बैठता है तो क्रिकेट, सिनेमा या मित्र मण्डली की मौज-मस्ती के विचार में उसका मन भटकने लगता है। मन का यह विचलन बुद्धि की एकाग्रता भंग कर देता है।

वह घबड़ा कर सोचता है, परीक्षा तिथि पास है, मन उद्विग्न है, कैसे अध्ययन करूँ? क्या करूँ? व्यर्थ के विचारचक्र से बुद्धि अस्थिर और मन चंचल बना रहता है। वह सोचता है यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पद, प्रतिष्ठा, वैभव कुछ नहीं मिलेगा, जीवन बोझ बन जाएगा, वह बार-बार हताशा से घिर जाता है। अनियंत्रित मन और एकाग्रहीनता उसे चिंताओं में डुबो देती है। अर्जुन की यह स्वीकारोक्ति कि ‘चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है उसे उचित प्रतीत होने लगता है।’ (Page 96)

शब्दार्थ:

- एकाग्रता – मन को एक ओर लगाना।

- सनातन – पुरानी।

- अपार – असीमित।

- उत्कृष्ट – श्रेष्ठ।

- विचलन – चंचल।

- उद्विग्न – बेचैन, व्याकुल।

- विचारचक्र – विचारों का चक्कर।

- अस्थिर – गतिमान।

- प्रतिष्ठा – सम्मान।

- हताशा – निराशा।

- स्वीकारोक्ति – स्वीकार की गई उक्ति।

- निग्रह – नियंत्रण।

- दुष्कर – कठिन, जिसे करना बहुत मुश्किल हो।

- प्रतीत – लगना।

प्रसंग:

यह अवतरण पं. बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा रचित है और ‘मन की एकाग्रता’ पाठ से उद्धृत है। आज छात्र उच्च पद की प्राप्ति के लिए अध्ययन करना चाहता है पर मन एकाग्र नहीं रहता। लेखक ने यहाँ उसकी इसी समस्या पर विचार किया है।

व्याख्या:

मन किस प्रकार नियंत्रण में किया जाए, यह सदा से व्यक्ति की समस्या रही है। छात्र चाहता है कि वह प्रौद्योगिकी युग में अपने लिए कोई उच्च पद प्राप्त करे और इसके लिए मन अध्ययन में लगाना चाहता है, पर नहीं, लगता। उसका मन बाहरी विचारों में विचरण करने लगता है। वह सोचता है कि अर्थप्रधान युग में अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करूँ ताकि मुझे उच्च पद प्राप्त हो। वह इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जब तक परीक्षा में अच्छे अंकों से पास नहीं होगा तब तक अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता।

पर जब वह पढ़ने के लिए बैठता है तो बाहरी मनोरंजन के साधन उसके लिए समस्या पैदा कर देते हैं। कभी तो उसका मन क्रिकेट की ओर विचरण करने लगता है तो कभी सिनेमा-जगत् की ओर। कभी वह सोचने लगता है कि पढ़ने में क्या रखा है, जरा मित्र-मण्डली में बैठकर गप-शप की जाए। उसका मन जब इस प्रकार की बातें सोचने लगता है तो उसकी बुद्धि की एकाग्रता भटकं जाती है। वह घबरा जाता है। सोचता है कि मन तो पढ़ाई में लग नहीं रहा है, अब क्या करूँ? मन बहुत बेचैन है, किस तरह इसे पढ़ाई में लगाऊँ? अगर ऐसा रहा तो परीक्षा में अच्छे अंक कैसे आएँगे? और अच्छे अंक नहीं आए तो वह अच्छी नौकरी कैसे पा सकेगा?

सोचता है कि अगर मन एकाग्र न होने के कारण परीक्षा में ही अनउत्तीर्ण हो गया तो तब क्या होगा? मेरा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा! न मुझे कोई प्रतिष्ठित पद मिल पाएगा और न ही अच्छी नौकरी। तब तो यह जीवन बोझ बन जाएगा। यह सोचकर वह बार-बार निराशा में घिर जाता है। अनियंत्रित मन उसे अनेक चिंताओं में डुबो देता है। तब उसे अर्जुन की यह स्वीकारोक्ति याद. आने लगती है कि मन बहुत चंचल है। इस पर नियंत्रण उसी तरह पाना कठिन है जिस तरह बहती हवा को रोकने की नाकाम कोशिश करना।

विशेष:

- एकाग्र मन न होने से छात्र में कितना भय व्याप्त हो जाता है, इसका यथार्थ चित्रण है।

- ‘मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है’, सूक्तिपरक वाक्य है। इसी प्रकार अन्य सूत्र वाक्य है- ‘अर्जुन की यह सकारोक्ति है कि चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है।’

- सूत्रात्मक, व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक शैली है।

- भाषा संस्कृतनिष्ट है, किंतु तद्भव व विदेशी शब्दों के इस्तेमाल से परहेज भी नहीं किया गया है। घेरने, घबरा जैसे शब्द तद्भव हैं तो एकाग्रता, संभावनाएँ, अध्ययन जैसे तत्सम। क्रिकेट, सिनेमा, मौज-मस्ती जैसे शब्द विदेशी हैं। प्रौद्योगिकी पारिभाषिक शब्द है। एकाग्र अर्द्धपारिभाषिक शब्द है। बार-बार युग्म शब्द है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

छात्र के लिए भौतिक उन्नति की क्या संभावनाएँ हैं?

उत्तर:

छात्र के लिए आज प्रौद्योगिकी युग में भौतिक उन्नति की अपार संभावनाएँ – हैं। जैसे इंटरनेट की सुविधा, पुस्तकालय की सुविधा, विद्वान शिक्षकों का समूह और छात्रवृत्ति आदि।

प्रश्न (ii)

छात्र का मन पढ़ने से क्यों भटक जाता है?

उत्तर:

छात्र जब पढ़ने के लिए बैठता है तो उसके सामने बाहरी आकर्षण आकर खड़े हो जाते हैं। ये आकर्षण उसे सिनेमा चलने, मित्रों के साथ गप-शप मारने और क्रिकेट आदि खेलने के संबंध में होते हैं। ऐसे में उसका मन भटक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह अपना अध्ययन किस प्रकार जारी रखे।

प्रश्न (iii)

छात्र के अनियंत्रित मन में किस प्रकार की आंशकाएँ जागती हैं?

उत्तर:

छात्र सोचता है कि मेरा मन तो बाहरी आकर्षणों के कारण पढ़ाई से हट गया है। अब मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, परिणामतः असफल हो जाऊँगा। इससे मुझे न तो अच्छी नौकरी मिल पाएगी और न ही प्रतिष्ठित पद।

गद्यांश पर आधारित विषय-वस्तु संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

अर्जुन की स्वीकारोक्ति लेखक को उचित क्यों लगती है?

उत्तर:

अर्जुन की स्वीकारोक्ति है कि चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है। यह इसलिए कहा गया है कि मन एकाग्र करना उसी तरह कठिन है जिस तरह वायु की गति को रोकना।

प्रश्न (ii)

मन की एकाग्रता को लेखक ने सनातन क्यों कहा है?

उत्तर:

लेखक ने कहा है कि आदिकाल से ही ऋषि-मुनि इंद्रियों पर निग्रह करने के प्रयास करते रहे हैं। उनमें अधिकांश को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। आज भी यही समस्या है। आज भी इसे नियंत्रण में करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसलिए लेखक का कहना है कि यह समस्या सदा से रही है।

प्रश्न (iii)

मन का विचलन क्या प्रभाव पैदा करता है?

उत्तर:

मन का विचलन बुद्धि के प्रभाव को भंग कर देता है। व्यक्ति का मन किए जाने वाले कार्य से दूर हो जाता है। इससे उसे काम में सफलता प्राप्त नहीं होती। काम पूरा न होने पर वह घबरा जाता है। उसमें कई प्रकार की निराशाएँ जन्म ले लेती हैं।

प्रश्न 2.

ऐसे छात्र की दो समस्याएँ हैं। पहली उसका मन भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए उसे लुभा रहा है, और दूसरी पढ़ने में उसकी बुद्धि की एकाग्रता का न होना। बाहर की चकाचौंध उसे अपनी ओर खींचती है और आन्तरिक मन उसे अनेक स्मृतियों और कामनाओं में भटका रहा है। वह बाहर की परिस्थितियों में स्वयं को बचा सकता है, पर आन्तरिक मनश्चक्र की गति अनियंत्रित वेग से चलती रहती है। ऐसी स्थिति में मन का संयम कैसे करें। यम-नियम, आसन, प्राणायाम आदि कुछ क्षण के लिए मन को एकाग्र कर सकते हैं पर ये सब मन की पूर्ण और स्थायी एकाग्रता कराने मन की एकाग्रता में समर्थ नहीं है। इसका पूर्ण उपाय गीता के स्थित प्रज्ञ के विवरण में है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि अस्थिर, चंचल तथा विचलित नहीं है। स्थित प्रज्ञता इन्द्रिय और मन से संयमित बुद्धि का नाम है। (Page 90)

शब्दार्थ:

- ऐश्वर्य-भोग – विलास।

- लुभाना – ललचाना।

- चकाचौंध – चमक-दमक।

- आन्तरिक – मन की।

- मनश्चक्र – मन का चक्र।

- वेग – तेज।

- संयम – नियंत्रण।

- यम-नियम – ये योग के शब्द हैं।

- प्राणायाम – प्राणों का यौगिक प्रयोग प्राणायाम कहलाता है।

- समर्थ – क्षमतावान।

- स्थितप्रज्ञ – जिसने अपनी बुद्धि को वश में कर लिया है।

प्रसंग:

यह अवतरण पं. बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा रचित है और ‘मन की एकाग्रता’ पाठ से उद्धृत है। आज छात्र उच्च पद की प्राप्ति के लिए अध्ययन करना चाहता है पर मन एकाग्र नहीं रहता। लेखक ने उसकी दो समस्याओं का यहाँ वर्णन किया है, पहली भोग की ओर आकर्षण व दूसरा मन की एकाग्रता का न होना। यहीं इसके उपाय की ओर भी संकेत किया गया है।

व्याख्या:

आज के छात्र की दो सबसे बड़ी समस्याएँ दिखाई दे रही हैं। पहली समस्या यह है कि सांसारिक भोग-विलास उसे अपनी ओर खींचे बिना नहीं रहते और दूसरी यह है कि उसका मन एकाग्र नहीं हो रहा है। इसकी उसे यह हानि उठानी पड़ रही है कि उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। बाहर की चकाचौंध यानी क्रिकेट के मैच, सिनेमा व मित्र-मण्डली की गप-शप उसे अपनी ओर खींचती है। उसका भीतरी मन अनेक स्मृतियों के कारण उसे आकुल करता है। जैसे सैर-सपाटा, अच्छे होटलों में खाना खाना, मनोरंजन के साधनों में मन लगे रहना आदि।

वह पढ़ने के लिए कोशिश करते हुए बाहरी परिस्थितियों से मन दूर रखने का प्रयास करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह मित्र-मण्डली से किनारा कर लेता है, सिनेमा-क्रिकेट या होटल वगैरह से मन हटा लेता है पर भीतरी परिस्थितियाँ उसे शांत नहीं रहने देतीं। उसका मन इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता है। उसके सामने बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाती है कि आखिर वह इन सबसे किस प्रकार अपने आप को बचाए। वह अपने मन पर किस प्रकार निग्रह करे। मन पर नियंत्रण के लिए वह यम-नियम आदि करता है, आसन-प्राणायाम आदि करता है पर ये सब उसे कुछ समय के लिए ही मन नियंत्रित करने में सहयोग करते हैं।

कुछ देर बाद उसका मन पुनः इन सब बाहरी पदार्थों के लिए विचरण करने लगता है। लेखक कहता है कि मन को किस प्रकार एकाग्र किया जा सकता है, इसका उपाय श्रीमद्भगवत् गीता में है। गीता में स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वही व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है और मन चंचल नहीं होता। स्थितप्रज्ञता भी उसे ही कहते हैं जब — इन्द्रिय और मन पर संयम हो जाता है।

विशेष:

- लेखक ने छात्रों की प्रमुख दो समस्याओं पर विचार किया है-मन का बाहरी आकर्षणों की ओर भागना व बुद्धि का एकाग्र न होना।

- छात्र बाहरी समस्याओं पर किसी प्रकार संयम करता है तो भीतरी मन उसे स्थिर नहीं रहने देता। इस ओर रचनाकार ने विशेष ध्यान दिया है।

- यम-नियम, आसन-प्राणायाम मन की एकाग्रता के स्थायी उपचार नहीं हैं।

- मन को स्थिर कैसे किया जा सकता है, इसका उपाय गीता में है।

- भाषा संस्कृतनिठ है। भोग, ऐश्वर्य, एकाग्रता, स्मृतियाँ आदि तत्सम शब्द हैं। यम-नियम युग्म शब्द हैं। लुभा, सब आदि तद्भव शब्द हैं। चकाचौंध, भटकना आदि देशज शब्द हैं। मनश्चक्र में विसर्ग संधि है। यम-नियम में द्वंद्व समास है। एकाग्र में ता प्रत्यय है। प्रज्ञ में ता प्रत्यय मिलाकर प्रज्ञता शब्द बनाया गया है।

- सूक्ति वाक्य है-स्थितप्रज्ञता इन्द्रिय और मन में संयमित बुद्धि का नाम है।

- सूत्रात्मक, विवेचनात्मक शैली है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

भटके हुए छात्र की दो समस्याएँ कौन-सी हैं?

उत्तर:

भटके हुए छात्र की दो समस्याएँ हैं-एक तो यह है कि उसका मन भोग-विलास के लिए हमेशा लुभाता रहा है और दूसरी यह है कि उसकी बुद्धि पढ़ने को नहीं करती। पढ़ने के लिए जिस प्रकार की एकाग्र बुद्धि की आवश्यकता है, वह उसके पास नहीं है।

प्रश्न (ii)

व्यक्ति को मन का संयम करने में क्या दिक्कत आती है?

उत्तर:

व्यक्ति का मन संयम में नहीं हो पाता। इसके मार्ग में पहली दिक्कत यह आती है कि बाहर की चमक-दमक उसे अपनी ओर खींचती है और आंतरिक मन में उन आकर्षणों की यादें उसे भटकाती रहती हैं। इसी कारण उसे अपना मन संयमित करने में दिक्कत आती है।

प्रश्न (iii)

मन को संयम में करने के लिए व्यक्ति को किन विधियों का पालन करना पड़ता है?

उत्तर:

मन को संयमित करने के लिए वह योग साधना में बताए यम-नियम, प्राणायाम आदि का आसरा लेता है। पर वे सब उसके मन को पूरी तरह एकाग्र करने में असफल रहते हैं। ये तो कुछ क्षण के लिए ही मन को नियंत्रित कर पाते हैं।

गयांश पर आधारित विषय-वस्तु संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

मन को एकाग्र करने का पूरा उपाय कहाँ बताया गया है?

उत्तर:

यों तो मन को एकाग्र करना निश्चित रूप से कठिन है पर श्रीमद्भगवत् गीता में मन को एकाग्र करने का उपाय अवश्य बताया गया है। अगर व्यक्ति उस उपाय का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से मन एकाग्र कर सकता है।

प्रश्न (ii)

स्थितप्रज्ञ किसे कहते हैं?

उत्तर:

वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है जिसकी बुद्धि अस्थिर नहीं है। चंचल व विचलित नहीं है। वस्तुतः स्थित प्रज्ञता इंद्रिय और मन से संयमित होने वाली बुद्धि को कहते हैं।

प्रश्न (iii)

अगर व्यक्ति बाहरी आकर्षण से बच भी जाए तो उसे कौन-सा कारण स्थित प्रज्ञ नहीं होने देना चाहता?

उत्तर:

व्यक्ति प्रयत्न कर बाहरी आकर्षण से बचने का प्रयत्न कर लेता है। उसे सफलता मिल भी जाती है तब भी उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता क्योंकि भोगों की स्मृति उसके सभी प्रयास धूल में मिला देती है। परिणामतः वह पुनः आकर्षणों में स्वयं को फँसा पाता है।

![]()

प्रश्न 3.

स्थित प्रज्ञ दर्शन में बुद्धि की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि मन को विषयों के पास न ले जावें। पर यह तभी संभव है जब मन इन्द्रियों के भोगों में आसक्त न हो, उनसे दूर रहे। मन इन्द्रियों से दूर तभी तक रह सकता है जब उसमें रहने वाली कामनाएँ नष्ट हो जाएँ। पर कामनाओं का अभाव तभी संभव है जब व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बिना स्वयं संतुष्ट हो। इसे गीता में ‘आत्मन्येयात्मना तुष्टः’ कहा है अर्थात् व्यक्ति अपनी तुष्टि के लिए अन्य या भिन्न वस्तु की इच्छा नहीं करता। अतः चित्तं की एक भी वृत्ति जब तक बहिर्मुखी है तब तक मन अशांत रहेगा। इन्द्रियों की गुलामी से वह मुक्त नहीं रह सकता। ऐसा मन, बुद्धि को अस्थिर करता है। (Page 97)

शब्दार्थ:

- आसक्त – रमा हुआ।

- कामनाएँ – अभिलाषाएँ।

- तुष्टि – संतोष।

- चित्त – हृदय।

- वृत्ति – स्वभाव।

- बहिर्मुखी – बाहरी।

प्रसंग:

यह अवतरण पं. बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा रचित है और ‘मन की एकाग्रता’ पाठ से उद्धृत है। मन की एकाग्रता पर विचार करते हुए लेखक कहता है कि कामनाएँ व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ नहीं होने देतीं। ये तभी समाप्त हो सकती हैं जब वह अन्य वस्तुओं के बिना भी स्वयं को संतुष्ट अनुभव कर सके।

व्याख्या:

अगर व्यक्ति स्थितप्रज्ञ बनना चाहता है तो उसके लिए परम आवश्यक है कि बुद्धि को स्थिर रखे। यह तभी संभव है जब वह अपने पास विषयों को न फटकने दे। इसलिए उसे अपने मन को इंद्रियों से एकदम हटाना होगा। उनसे बिलकुल दूर रखना होगा। उसका मन तभी इंद्रियों से दूर रह सकता है जब उससे कामनाएँ दूर हो जाएँ। पर कामनाओं का अभाव इतना आसान भी नहीं है। अलबत्ता, जब व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बिना भी स्वयं को संतुष्ट या संतोषी अनुभव करने लगेगा, तब उसे स्थितप्रज्ञ कहा जा सकेगा।

लेखक श्रीमद्भगवत् गीता से उद्धरण प्रस्तुत करता है कि ‘आत्मन्येयात्मना तुष्टः सूक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने संतोष के लिए दूसरी वस्तुओं की कामना नहीं करता। लेखक कहता है कि चित्त की एक वृत्ति जब तक बाहरी रहेगी तब तक व्यक्ति का मन शांत नहीं होगा। उसमें व्याकुलता बराबर बनी रहेगी। वह किसी भी सूरत में इन्द्रियों की गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति अस्थिर मन का ही होता है। उसकी बुद्धि कभी स्थिर हो ही नहीं सकती।

विशेष:

- लेखक ने स्थितप्रज्ञ दर्शन का विवेचन किया है।

- लेखक का मानना है कि मन की एकाग्रता की पहली शर्त यह है कि व्यक्ति को विषयों से दूर रहना होगा। और मन इन्द्रियों से तब दूर होगा जब उसमें कोई कामना नहीं होगी।

- कामना का अभाव उस व्यक्ति में हो सकता है जो बिना अन्य वस्तुओं के मिलने पर भी संतोषी होता है।

- गीता से उद्धरण लिया गया है ‘आत्मन्येयात्मना तुष्टः’ यह इस ..अनुच्छेद का सूत्रवाक्य है।

- भाषा संस्कृतनिष्ठ है। तत्सम शब्दों में स्थितप्रज्ञ, बुद्धि की अस्थिरता, संभव, आसक्त आदि हैं। स्थितप्रज्ञ अर्द्ध पारिभाषिक शब्द है। इसी प्रकार वृत्ति और बहिर्मुखी शब्द हैं। स्थिरता में ता प्रत्यय है, अभाव में अ उपसर्ग है। गुलाम में ई प्रत्यय लगने से गुलामी शब्द बना है। बहिर्मुखी बहि + मुखी, विसर्ग संधि है। सूत्रात्मक वाक्य है-“अतः चित्त की एक भी वृत्ति जब तक बहिर्मुखी है तब तक मन अशांत रहेगा। इन्द्रियों की गुलामी से वह मुक्त नहीं रह सकता।”

- सूत्रात्मक और विवेचनात्मक शैली है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

स्थितप्रज्ञ दर्शन में बुद्धि की स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए?

उत्तर:

स्थितप्रज्ञ दर्शन में बुद्धि की स्थिरता के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि मन विषयों की ओर न जाए। यह तभी संभव है जब यह इंद्रियों के वशीभूत न हो व भोगों में न यह फँसे। मन इंद्रियों से दूर तभी हो सकता है जब उसमें किसी प्रकार की कामना न हो।

प्रश्न (ii)

मन की कामनाएँ किस मन में नहीं निवास करती?

उत्तर:

मन की कामनाएँ ऐसे व्यक्ति के मन में निवास नहीं करतीं जिसके मन में भोगों के प्रति कोई लालसा न हो। जिसके पास भोग न हो, तब भी संतोषी रहे। ऐसे व्यक्ति के मन में कामनाओं का कोई काम नहीं है।

प्रश्न (iii)

गीता के किस सूत्र की इस अनुच्छेद में व्याख्या की गई है?

उत्तर:

इस अवतरण में गीता के इस सूत्र की व्याख्या की है : ‘आत्मन्येयात्मना तुष्टः’ इस सूत्र का अर्थ है कि व्यक्ति अपने संतोष के लिए अन्य अथवा भिन्न वस्तु की अभिलाषा नहीं करता।

गद्यांश पर आधारित विषय-वस्तु संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

व्यक्ति का मन कब तक अशांत रहेगा?

उत्तर:

वही व्यक्ति सुखी है जिसके मन में एक भी वृत्ति अशांत नहीं है। जब तक उसकी वृत्ति बहिर्मुखी है. तब तक उसका मन शांत हो ही नहीं सकता।

प्रश्न (ii)

स्थितप्रज्ञ शब्द लेखक ने किस स्थान से ग्रहण किया है?

उत्तर:

स्थितप्रज्ञ लेखक ने गोता से ग्रहण किया है। गीता के द्वितीय अध्याय कर्मयोग में भगवान ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताए हैं। वहीं से यह शब्द भारद्वाज ने चयन किया है।

प्रश्न (iii)

आत्मन्येयात्मना तुष्टः सूत्र का हिंदी अनुवाद कीजिए।

उत्तर:

आत्मन्येयात्मना तुष्टः सूत्र का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी तुष्टि के लिए अन्य या भिन्न वस्तु की इच्छा नहीं करता।

प्रश्न 4.

समस्या यह है कि यदि इंद्रियों को विषयों से बलपूर्वक हठयोग के द्वारा दूर भी कर लें, तो भी विषयों का चिंतन नहीं छूटता वह अवसर आने पर पुनः विकसित होगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से पृथ्वी पर वनस्पतियाँ सूख जाती हैं, पर वर्षा ऋतु में जल पाकर फिर पल्लवित हो जाती हैं। – इसी प्रकार विषयों से बलपूर्वक हटाई गयी शुष्क इन्द्रियाँ विषय चिन्तन रूपी जल से फिर विषयों में लिप्त हो जाती हैं। क्योंकि इन्द्रियों की विषय रस की चाह बाह्य दमन से नष्ट नहीं होती है। इसीलिए प्राणायामादि के अभ्यास से मन कुछ समय के लिए विषय शून्य हो जाएगा, किंतु बाद में वह अवसर पाकर फिर विषयों में डूब जाएगा। (Page 97)

शब्दार्थ:

- बलपूर्वक – जबरदस्ती।

- हठयोग – योग का एक प्रकार।

- पल्लवित – विकसित।

- लिप्त – लीन।

- दमन – नष्ट करना।

- प्राणायाम – योग में साँस लेने की एक पद्धति।

प्रसंग:

यह अवतरण पं. बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा रचित है और ‘मन की एकाग्रता’ पाठ से लिया गया है। मन की एकाग्रता पर विचार करते हुए लेखक कहता है कि कामनाएँ व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ नहीं होने देतीं। यहाँ भारद्वाज कहते हैं कि इन्द्रियों को जबरदस्ती विषयों से हटाने पर भी समस्या बनी रहती है क्योंकि विषयों के चिंतन से व्यक्ति का नाता नहीं छूटता।

व्याख्या:

लेखक मन की एकाग्रता पर विचार कर रहा है। वह कामनाओं के संदर्भ में सोचता है कि अगर व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बिना संतोष कर ले तो उसकी कामनाएँ शांत हो जाएँगी। इस प्रकार वह मन को एकाग्र कर सकेगा। लेखक के विचार में यह भी उचित नहीं लगता। इसमें समस्या यह पैदा होती है कि हम इंद्रियों को बलपूर्वक अपने से अलग तो कर देते हैं पर उनका चिन्तन निरन्तर करते रहते हैं। ऐसे में उनका मन से हटना न हटना व्यर्थ ही है। जैसे ही मन उन विषयों के बारे में चिंतन करता है, वैसे ही वे फिर जाग जाती हैं।

यह स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार गर्मी में अतिशय ताप के कारण वनस्पतियाँ सूख जाती हैं परन्तु वर्षा ऋतु आती है तो पुनः हरी-भरी हो जाती हैं। वे पुनः पल्लवित हो जाती हैं। अतःएव बलपूर्वक हटाई गई इन्द्रियाँ अवसर मिलते ही पुनः जाग उठती हैं। और यह काम विषय चिंतन करता है। शुष्क इन्द्रियाँ विषय चिंतन रूपी जल से पुनः विषयों में लिप्त हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यम-नियम, आसन-प्राणायाम आदि से कुछ समय के लिए इंद्रियाँ दब अवश्य जाती हैं पर अवसर आने पर पुनः खड़ी हो जाती हैं और मानव की हानि करना आरम्भ कर देती हैं।

विशेष:

- लेखक ने साधक के बलपूर्वक इंद्रियों के दमन को गलत बताया है। उसका मानना है कि बलपूर्वक हटाई गई इंद्रियाँ उसी तरह पुनः जाग जाती हैं जिस प्रकार गर्मी में सूखी वनस्पतियाँ वर्षा ऋतु में पुनः पल्लवित हो जाती हैं।

- उपमा अलंकार है। प्रसाद गुण है।

- ऋतुओं के उपयोग की सुंदर व्याख्या की गई है। ग्रीष्म का काम – सूखना और वर्षा का काम हरा-भरा करना है।

- विषय किस प्रकार मानव मन पर आक्रमण कर देते हैं, इसका सुंदर विवेचन किया गया है।

- संस्कृतनिष्ट भाषा है। इन्द्रियों, बलपूर्वक, वनस्पतियाँ आदि शब्द तत्सम हैं। हठयोग और प्राणयाम शब्द अर्द्ध पारिभाषिक शब्द हैं।

- दृष्टांत या उदाहरण व विवेचनात्मक शैली है। सूत्रात्मक शैली भी देखी जा सकती है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

लेखक ने इस अनुच्छेद में किस समस्या की ओर संकेत किया है?

उत्तर:

लेखक ने व्यक्ति की इस समस्या की ओर संकेत किया है कि इंद्रियों को हठयोग से दूर कर भी लिया जाए तब भी उसका विषयों के चिंतन से पीछा नहीं छूटता। अवसर आने पर वे पुनः व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं।

प्रश्न (ii)

कामनाओं का पुनः लौट आने को लेखक ने किस उदाहरण से समझाया है?

उत्तर:

लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार ग्रीष्म में सूखी वनस्पतियाँ वर्षा का जल पीने पर पुनः हरी-भरी हो जाती हैं उसी प्रकार बलपूर्वक मन से हटाई गई इच्छाएँ विषयों का चिन्तन करने से पुनः जाग जाती हैं।

प्रश्न (iii)

इंद्रियाँ क्यों नहीं समाप्त होती?

उत्तर:

इंद्रियों का समाप्त न होने का कारण यह है कि इन्हें विषय-रस समाप्त नहीं होने देता। हम चाहे हठयोग से इन पर कुछ समय के लिए नियंत्रणं क्यों न कर लें पर जैसे ही विषय याद आते हैं ये पुनः रसमग्न हो जाती हैं।

गद्यांश पर आधारित विषय-वस्तु संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

हठयोग का इस अवतरण में क्या उपयोग है?

उत्तर:

हठयोग योग का शब्द है। इसे अर्द्धपारिभाषिक शब्द कहा जाता है। हठयोग में बलपूर्वक इंद्रियों को वश में किया जाता है। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि व्यक्ति बाहरी वासनाओं को अपने वश में कर लेता है और इसके लिए हठयोग का प्रयोग करता है।

प्रश्न (ii)

क्या हठयोग से मन एकाग्र हो सकता है?

उत्तर:

हठयोग से मन एकाग्र नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे हम बाहरी वासनाओं पर लगाम लगा सकते हैं। वस्तुतः मन का भीतरी पक्ष वासनाओं को स्मरण कर पुनः जीवन धारण करता रहता है। ऐसे में हठयोग मन को एकाग्र करने का कारगर साधन नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न (iii)

शुष्क इंद्रियाँ लेखक ने किसे कहा है?

उत्तर:

लेखक ने शुष्क इंद्रियाँ उन्हें कहा है जिन्हें बलपूर्वक वश में करने का प्रयास किया गया है।

![]()

प्रश्न 5.

मन दो प्रकार से उत्तेजित होता है-बाहर के विषयों से एवं भीतर की वासनाओं और स्मृतियों से। अतः जब तक वासनाएँ हैं विषय रस का संस्कार नष्ट नहीं किया जा सकता। यद्यपि बाह्य प्राणायामादि कुछ सहायक हैं पर पूरी तरह विषय रस का निस्सारण नहीं करते, तब मन से विषय रस कैसे निवृत्त हो? गीता बताती है कि ‘परं दृष्ट्वा निवर्तते’, परं का अर्थ है कि मन को किसी परं अर्थात् परम उच्च लक्ष्य में लगाना जैसे सेवा-कार्य के प्रकल्पों में, लोक-संग्रह में, राष्ट्र भक्ति में या दीन-दरिद्रों की सेवा में। ऐसा करने से मन की विषय आसक्ति नष्ट हो जाती है। इस संदर्भ में छात्रों के लिए अध्ययन ही परम लक्ष्य है। (Page 97)

शब्दार्थ:

- उत्तेजित – तनाव।

- निस्सारण – निकालना।

- निवृत्त – फारिग।

प्रसंग:

यह अवतरण पं. बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा रचित है और ‘मन की एकाग्रता’ पाठ से उद्धृत है। मन की एकाग्रता पर लेखक का विचार यह है कि मन दो कारणों से उत्तेजित होता है। इस उत्तेजना को परम लक्ष्य में लगाने पर व्यक्ति मन एकाग्र कर सकता है।

व्याख्या:

भारद्वाज कहते हैं कि मन अगर एकाग्र नहीं होता तो इसके दो कारण कहे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में मन दो कारणों से उत्तेजित होता है। एक तो उसे बाहरी विषय यानी सैर-सपाटे, होटलों में खाना-पीना, मौज-मस्ती वगैरह मन एकाग्र नहीं करने देते और दूसरे भीतर की वासनाएँ उसे नोच-नोच कर खाती हैं। उसके मन में उठी वासनाओं की आँधी उसे बार-बार याद आती है। उनसे वह उत्तेजित होता है। अगर व्यक्ति मन को एकाग्र करना चाहता है तो उसे सबसे पहले विषय-रस के संस्कार खत्म करने होंगे। यह ठीक है कि मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम, यम, आसन आदि कुछ लाभ देते हैं पर उनका यह लाभ क्षणिक होता है।

वे पूरी तरह व्यक्ति के मन में रमे विषय रस को मिटा नहीं सकते। तब सवाल पैदा होता है कि मन से विषय रस कैसे समाप्त किए जाएँ? इसका उत्तर हमें मीता में मिलता है कि मन को किसी परं यानी परम उच्च लक्ष्य में लगा देना चाहिए। लोक-संग्रह के कामों में लगा देना चाहिए, राष्ट्रभक्ति में मन लगाना चाहिए, दीन-दुखियों की सेवा में लग जाना चाहिए। इस तरह के काम करने से मन की विषय आसक्ति समाप्त हो जाती है। छात्र के लिए क्योंकि परम लक्ष्य अध्ययन है अतः इस दृष्टि से वह मन को एकाग्र कर सकता है साथ ही अर्थप्रधान युग में उच्च पद पर प्रतिष्ठित भी हो सकता है। अच्छा धनार्जन भी कर सकता है।

विशेष:

- मन के एकाग्र न होने के कारण बताए गए हैं। लेखक का कहना है कि बाहर के विषयों से और भीतरी वासनाओं की स्मृति से मन एकाग्र नहीं रह पाता।

- प्राणायाम, यम-नियम मन की एकाग्रता में सहायक हैं पर यह चिरकालिक उपाय नहीं हैं।

- मन को नियंत्रित करने का उपाय बताया गया है कि इसे उच्च लक्ष्य की ओर मोड़ दो जैसे दीन-दुखियों की सेवा करना, राष्ट्रभक्ति की ओर उन्मुख हो जाना।

- छात्र इसी माध्यम से मन एकाग्र कर सकते हैं और उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं।

- भाषा संस्कृतनिष्ठ है। वासनाओं, उत्तेजित, संस्कार आदि तत्सम शब्द हैं। निस्सारण नि+सारण। यहाँ विसर्ग सन्धि है। प्राणायाम अर्द्ध पारिभाषिक शब्द है। दीन-दरिद्रों मे द्वंद्व समास है।

- सूत्रात्मक शैली है। इसके अतिरिक्त विवेचनात्मक शैली है।

गयांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

मन को उत्तेजित करने के दो प्रकार कौन-से हैं?

उत्तर:

मन को उत्तेजित करने के दो प्रकार हैं-एक तो बाहर के विषयों से मन उत्तेजित होता है और दूसरा विषय-चिंतन से वह तनाव में आ जाता है।

प्रश्न (ii)

विषय की वासनाएँ क्यों नष्ट नहीं होती?

उत्तर:

जब तक इंद्रियों की विषय-वासना रसमग्न रहती हैं तब तक नष्ट नहीं होतीं। कारण यह है कि मन से विषय रस का संस्कार नष्ट नहीं होता। संस्कार के नष्ट न होने से विषय वासनाओं का अंत होने लगता है।

प्रश्न (iii)

वासनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास कितना उपयोगी है?

उत्तर:

प्राणायाम का अभ्यास करने से वासनाओं पर नियंत्रण अवश्य होता है पर यह बाहरी आकर्षण पर ही प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे मित्र-मण्डली में न जाना, होटलों में जाकर बढ़िया खाना न खाना, क्रिकेट-सिनेमा आदि न देखना। बाहरी आकर्षण के बाद जो भीतरी वासनाएँ व्यक्ति को प्रताड़ित करती हैं, उससे मन एकाग्र नहीं रह पाता।

गद्यांश पर आधारित विषय-वस्तु संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

गीता में परं का अर्थ क्या है? लेखक ने इस शब्द का यहाँ किस प्रकार उपयोग किया है?

उत्तर:

गीता में परं का अर्थ है मन को किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए लगाना। यह . किसी की सेवा करना हो सकता है, दीन-दुखियों की मदद करना हो सकता है अथवा राष्ट्रभक्ति में अपने को खो देना हो सकता है।

प्रश्न (ii)

छात्रों के लिए परम शब्द कितना उपयोगी है?

उत्तर:

छात्रों के लिए परम शब्द बहुत उपयोगी है। लेखक का मानना है कि अगर छात्र अपना मन एकाग्र करने के लिए भटकते मन को देश-सेवा या दीन-दुखियों की सेवा के लिए लगा देते हैं तो उनके मन में एकाग्रता स्थान ग्रहण कर सकती है।

प्रश्न (iii)

मन से विषय रस कैसे दूर किया जा सकता है?

उत्तर:

मन से विषय रस दूर करने के लिए परम लक्ष्य को अपनाना होगा। इसके बिना विषय रस से मुक्ति संभव नहीं।

प्रश्न 6.

गीता में परं का अर्थ परमात्मा है इसे परिभाषित करते हुए गीता कहती है कि सब विश्व ईश्वर ही है। वासुदेवः सर्वम्। यह भी कहा गया है कि मुझ ईश्वर को सब विश्व में व्याप्त जानो और मुझमें संपूर्ण विश्व को समझो। अर्थात् ईश्वर और विश्व अभिन्न हैं। अतः सबके प्रति सेवाभाव रखो। यही मन की वासनाओं की शुद्धि का सूत्र गीता देती है। क्या इंद्रियों के भोगों को नियंत्रण करने से मानसिक कुंठाएँ नहीं उभरेंगी तथा व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रोगों से पीड़ित नहीं हो जाएगा। गीता का इस विषय में उत्तर पूर्णतः तर्क संगतं है। (Page 97)

शब्दार्थ:

- परं – परमात्मा।

- वासुदेव – ईश्वर।

- व्याप्त – संपूर्ण।

प्रसंग:

यह अवतरण पं. बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा रचित है और ‘मन की एकाग्रता’ पाठ से उद्धृत है। मन की एकाग्रता पर विचार करते हुए लेखक कहता है कि कामनाएँ व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ नहीं रहने देतीं। स्थिर मन के उपायों पर विचार करते हुए लेखक गीता के प्रधान सूत्र का उल्लेख करता है कि यह वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना उत्पन्न करती है। इसी में मन की एकाग्रता का सूत्र विद्यमान है।

व्याख्या:

गीता के एक सूत्र में आए परं शब्द की व्याख्या करते हुए रचनाकार कहता है, परं का अर्थ है परमात्मा। यह समस्त विश्व और कुछ नहीं है, ईश्वर है। कहा भी गया है कि सबमें ईश्वर समाया हुआ है। मुझ ईश्वर को संसार के कण-कण में व्याप्त जानो। यह विश्व किसी अन्य में नहीं, मुझमें ही है। ईश्वर और विश्व को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये एक-दूसरे में लीन हैं।

इसलिए लेखक गीता के इस सूत्र का आधार लेकर अपने विषय को विवेचित करता है और व्यक्ति मा को संदेश देता है कि मन की वासनाओं को शुद्ध करने का एक ही उपाय है कि सबके प्रति सेवाभाव रखो। यहीं एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अगर हम वासनाओं पर नियंत्रण करेंगे तो इससे मन में अनेक प्रकार की कुंठाएँ जन्म लेंगी। इससे व्यक्ति में मानसिक व शारीरिक पीड़ा पैदा होगी। ऐसे में संभव नहीं लगता कि व्यक्ति मन एकाग्र कर सकेगा।

विशेष:

- इस अंश में लेखक ने वेद सूक्त को विवेचित किया है कि मैं एक अवश्य हूँ पर समस्त विश्व में व्याप्त हूँ। एकोहं….। यहीं लेखक ने एक अन्य सूत्र का उल्लेख भी किया है, “वासुदेवः सर्वम्।

- दर्शनशास्त्र में बड़ा झगड़ा है। आत्मा और ब्रह्म अलग-अलग हैं या एक हैं। कुछ ब्रह्मज्ञानी इन्हें अलग-अलग मानते हैं और कुछ अभिन्न। यहाँ ईश्वर व विश्व अभिन्न में ब्रह्मज्ञानियों की यही भावना परिलक्षित होती है।

- वासनाओं की शुद्धि का मूल मंत्र बताया गया है-सबके प्रति सेवाभाव रखो, वासनाएँ शांत हो जाएँगी।

- यहाँ एक महत्त्वपूर्ण आशंका उठाई गई है कि क्या इन्द्रियों के भोगों को नियन्त्रण करने से मानसिक कुंठाएँ जन्म नहीं लेंगी? शारीरिक पीड़ा नहीं होगी?

- भाषा संस्कृतनिष्ठ है। सूत्रात्मक विवेचनात्मक शैली है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

गीता में परं का अर्थ क्या है?

उत्तर:

गीता में परम का अर्थ परमात्मा है।

प्रश्न (ii)

परं को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

परं को गीता में इस प्रकार परिभाषित किया है–सारा विश्व ईश्वर है। मुझ ईश्वर को सबमें व्याप्त समझो। मुझमें ही सारा विश्व बना है। दूसरे शब्दों में ईश्वर और विश्व अभिन्न हैं।

प्रश्न (iii)

मन की वासनाओं को दूर करने का गीता में क्या उपाय बताया गया है?

उत्तर:

गीता में कहा गया है कि अगर मन की वासनाओं को शांत करना चाहते हो तो सबके प्रति सेवाभाव रखो। इससे मन की वासनाएँ शुद्ध हो जाएंगी।

गद्यांश पर आधारित विषय-वस्तु संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

इस अनुच्छेद का केंद्रीय भाव क्या है?

उत्तर:

इस अनुच्छेद का केंद्रीय भाव है कि ईश्वर कण-कण में बसा है। सबके प्रति सेवाभाव से मन की वासनाओं को शुद्ध किया जा सकता है।

प्रश्न (ii)

इंद्रियों पर नियंत्रण करने से क्या समस्या पैदा हो सकती है?

उत्तर:

इंद्रियों पर नियंत्रण करने से मन में कुंठाएँ जन्म ले सकती हैं। इससे व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो सकता है।

प्रश्न (iii)

गीता में इंद्रियों के नियंत्रण से पनपने वाली कुंठाओं का क्या समाधान बताया है? .

उत्तर:

गीता में कहा गया है कि वासमाओं पर नियंत्रण से मन में कुंठाएँ तो उपज सकती हैं पर उनका सरल उपाय यह कि विषय का सेवन तो किया जाए पर आसक्ति या द्वेष से न किया जाए। इससे मन में कुंठाएँ उपजने का भय नहीं रह सकता।

![]()

प्रश्न 7.

अनियन्त्रित इच्छाएँ समाज में अनाचार पनपाएँगी। लोग कामनाओं से आवेशित होकर निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त होवेंगे। अतः इन्द्रियों द्वारा विषयों का सेवन – तो हो पर विवेक शून्य आसक्ति न हो। इन्द्रियाँ अपने वश में रहें। उन पर अंकुश रहे अनिवार्य विषयों में इंद्रियाँ प्रवृत्त हों, पर निषिद्ध वर्जित विषयों में नहीं। (Page 97)

शब्दार्थ:

- अनियन्त्रित – जिन पर नियंत्रण लगा दिया गया है।

- आवेशित – क्रोधित।

- वर्जित – त्याज्य।

प्रसंग:

यह अवतरण पं. बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा रचित है और ‘मन की एकाग्रता’ पाठ से उद्धृत है। मन की एकाग्रता पर विचार करते हुए लेखक कहता है कि कामनाएँ व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ नहीं रहने देतीं। लेखक ने अंत में स्वीकार कर लिया है कि कामनाएँ कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं पर आवश्यकता इस बात है कि व्यक्ति को उनका दास नहीं होना चाहिए।

व्याख्या:

लेखक का मानना है कि व्यक्ति वासनाओं से स्वयं को कभी दूर नहीं कर सकता पर इन्हें नियंत्रित कर जीवन में अपनाया जाए तो वह अपने मन को एकाग्र कर सकता है। क्योंकि वासनाएँ समाज के लिए अनेक प्रकार अनाचार पैदा करती हैं। लोग कामनाओं से संचालित होने लगते हैं और ऐसे आचरण करने लगते हैं जिनकी समाज में करने की मनाही है। अतः लेखक कहता है कि इन्द्रियों से विषय सेवन करो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला पर इनके सेवन में विवेक को मत भूलो। उन पर आपका हर हालत में नियंत्रण रहना चाहिए। अनिवार्य हो तो विषयों का सेवन करो अन्यथा इनसे परहेज करो।

विशेष:

- जब वासनाओं पर नियंत्रण नहीं होता तो समाज में तरह-तरह के अत्याचार पैदा हो जाते हैं। इससे समाज में अनाचार फैलता है।

- इंद्रियों के सेवन की मनाही नहीं है पर विवेक का प्रयोग करते हुए करना चाहिए।

- तत्सम प्रधान शब्द हैं, संस्कृतनिष्ठ भाषा है। अनियंत्रित में अ और नि दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है तब जाकर अनियंत्रित शब्द का निर्माण किया गया है। इसी तरह अनाचार में अ उपसर्ग का प्रयोग है। प्र उपसर्ग लगाकर प्रवृत्त शब्द तैयार किया गया है।

- विवेचित व सूत्रात्मक शैली है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

अनियंत्रित इच्छाएँ समाज का क्या अहित करती हैं?

उत्तर:

जिन इंद्रियों पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता वे समाज को भयावह बना देती हैं। समाज को अनुशासनहीन बना देती हैं। लोग कामनाओं से तनाव में आकर समाज के विरुद्ध आचरण करने लगते हैं।

प्रश्न (ii)

इंद्रियों के सेवन के लिए लेखक ने क्या परामर्श दिया है?

उत्तर:

लेखक ने कहा है कि इंद्रियों का सेवन तो किया जाए पर विवेक से किया जाए। इनके सेवन में आसक्ति का लेश मात्र भी अंश नहीं होना चाहिए।

प्रश्न (iii)

लेखक इंद्रियों का सेवन करते समय किस बात की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहता है?

उत्तर:

इंद्रियों का नियंत्रण अपने हाथ में होना चाहिए। अगर नियंत्रण छूटा तो समाज में अनाचार फैल सकता है।

गद्यांश पर आधारित विषय-वस्तु संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (i)

अनाचार से लेखक का क्या आशय है?

उत्तर:

जब समाज-विरुद्ध क्रियाएँ की जाती हैं तो उसे अनाचार की श्रेणी में रखा जाता है। इंद्रियों का नियंत्रित सेवन समाज-सम्मत है और अनियंत्रित सेवन निश्चित रूप से समाज-विरुद्ध है।

प्रश्न (ii)

इस अनुच्छेद में कोई एक पारिभाषिक शब्द का चुनाव कीजिए।

उत्तर:

इस अनुच्छेद में पारिभाषिक शब्द है–आसक्ति।

प्रश्न (iii)

आवेशित शब्द किस प्रकार बना है?

उत्तर:

आवेश में इत प्रत्यय लगकर आवेशित शब्द का निर्माण हुआ है।