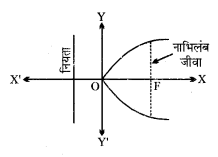

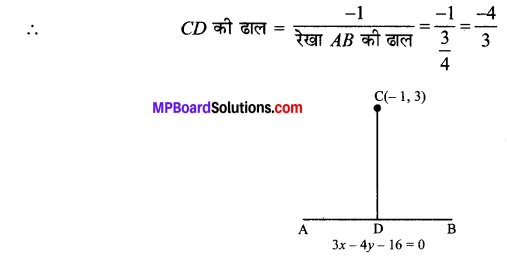

MP Board Class 11th Maths Solutions Chapter 11 शंकु परिच्छेद Ex 11.3

निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

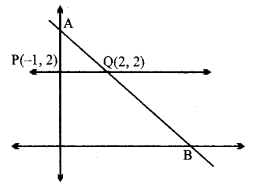

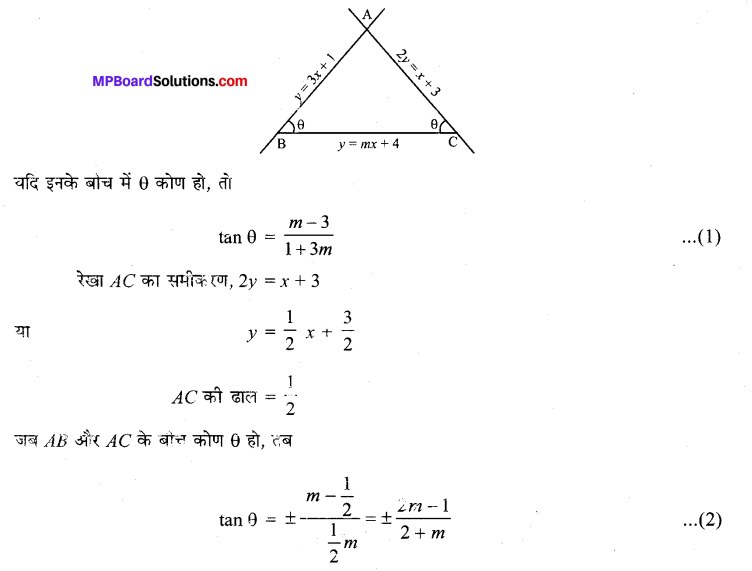

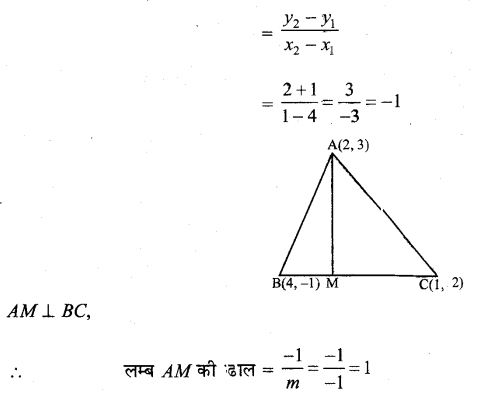

प्रश्न 1.

\(\frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{16}\) = 1

हल:

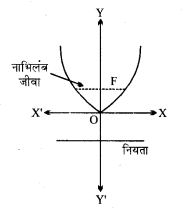

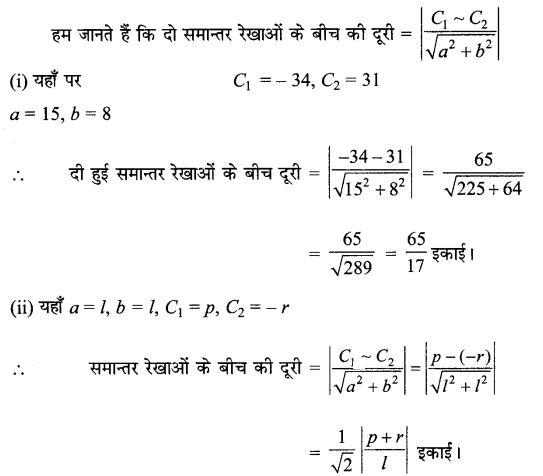

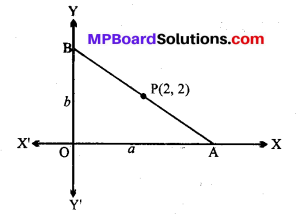

प्रश्न 2.

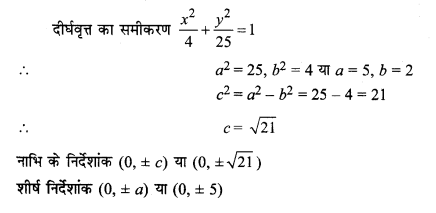

\(\frac{x^{2}}{4}+\frac{y^{2}}{25}\) = 1

हल:

दीर्घ अक्ष की लंबाई = 2a = 2 × 5 = 10

लघु अक्ष की लंबाई = 2b = 2 × 2 = 4

उत्केंद्रता = e = \(\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{21}}{5}\)

नाभिलंब जीवा की लंबाई = \(\frac{2 b^{2}}{a}=\frac{2 \times 4}{5}=\frac{8}{5}\).

![]()

प्रश्न 3.

\(\frac{x^{2}}{16}+\frac{y^{2}}{9}\) = 1

हल:

प्रश्न 4.

\(\frac{x^{2}}{25}+\frac{y^{2}}{100}\) = 1

हल:

दीर्घवृत्त का समीकरण \(\frac{x^{2}}{25}+\frac{y^{2}}{100}\) = 1

∴ a2 = 100, b2 = 25

∴ a = 10, b = 5

∴ c2 = a2 – b2 = 100 – 25 = 75

∴ c = 5\(\sqrt{3}\)

नाभि के निर्देशांक (0, ± c) या (0, ± 5\(\sqrt{3}\))

शीर्षों के निर्देशांक (0, ± a) या (0, ± 10)

दीर्घ अक्ष की लंबाई = 2a = 2 × 10 = 20

लघु अक्ष की लंबाई = 2b = 2 × 5 = 10

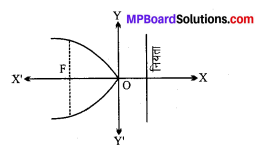

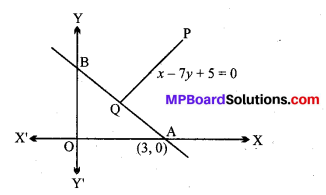

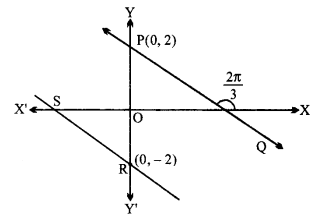

प्रश्न 5.

\(\frac{x^{2}}{49}+\frac{y^{2}}{36}\) = 1

हल:

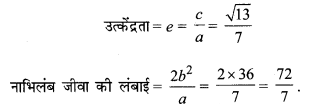

दीर्घवृत्त का समीकरण \(\frac{x^{2}}{49}+\frac{y^{2}}{36}\) = 1

∴ a2 = 49, b2 = 36

∴ a = 7, b = 6

दीर्घ अक्ष, x-अक्ष के अनुदिश है

c2 = a2 – b2 = 49 – 36 = 13

c = \(\sqrt{13}\)

नाभियों के निर्देशांक (± c, 0) या (± \(\sqrt{13}\), 0)

शीर्षों के निर्देशांक (± a, 0) या (± 7, 0)

दीर्घ अक्ष की लंबाई = 2a = 2 × 7 = 14

लघु अक्ष की लंबाई = 2b = 2 × 6 = 12

![]()

प्रश्न 6.

\(\frac{x^{2}}{100}+\frac{y^{2}}{400}\) = 1

हल:

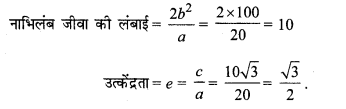

दीर्घवृत्त का समीकरण \(\frac{x^{2}}{100}+\frac{y^{2}}{400}\) = 1

∴ a2 = 400, b2 = 100

∴ a = 20, b = 10

c2 = a2 – b2 = 400 – 100 = 300

∴ c = 10\(\sqrt{3}\)

दीर्घ अक्ष, y- अक्ष के अनुदिश है

नाभियों के निर्देशांक (0, ± c) या (0, ± 10\(\sqrt{3}\))

शीर्षों के निर्देशांक (0, ± a) या (0, ± 20)

दीर्घ अक्ष की लंबाई = 2a = 2 × 20 = 40

लघु अक्ष की लंबाई = 2b = 2 × 10 = 20

प्रश्न 7.

36x2 + 4y2 = 144.

हल:

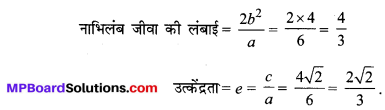

दीर्घवृत्त का समीकरण 36x2 + 4y2 = 144

या \(\frac{x^{2}}{4}+\frac{y^{2}}{36}\) = 1

∴ a2 = 36, b2 = 4

∴ a = 6, b = 2

∴ c2 = a2 – b2 = 36 – 4 = 32

∴ c = 4\(\sqrt{2}\)

दीर्घवृत्त का अक्ष, y-अक्ष के अनुदिश है

नाभियों के निर्देशांक (0, ± c) या (0, ± 4\(\sqrt{2}\))

शीर्षों के निर्देशांक (0, ± a) या (0, ± 6)

दीर्घ अक्ष की लंबाई = 2a = 2 × 6 = 12

लघु अक्ष की लंबाई = 2b = 2 × 2 = 4

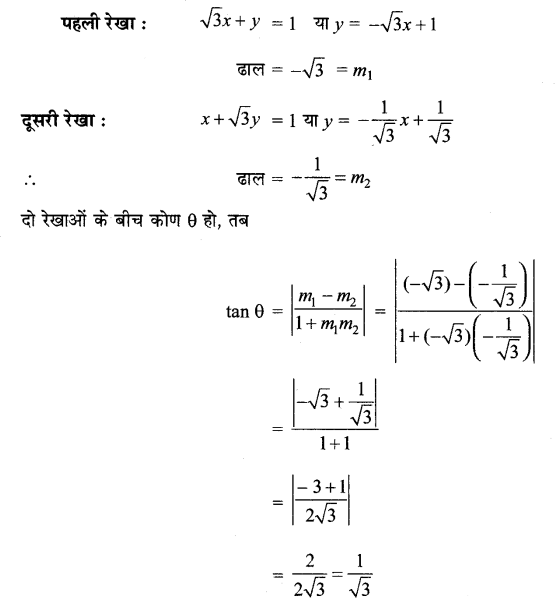

प्रश्न 8.

16x2 + y2 = 16.

हल:

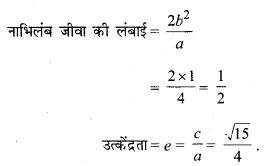

दीर्घवृत्त का समीकरण 16x2 + y2 = 16

या \(\frac{x^{2}}{1}+\frac{y^{2}}{16}\) = 1

∴ दीर्घवृत्त का अक्ष, y-अक्ष के अनुदिश है।

a2 = 16, b2 = 1

∴ a = 4, b = 1

c2 = a – b2 = 16 – 1 = 15

∴ c = \(\sqrt{15}\)

नाभियों के निर्देशांक (0, ± c) या (0, ± \(\sqrt{15}\))

शीर्षों के निर्देशांक (0, ± a) या (0, ± 4)

दीर्घ अक्ष की लंबाई = 2a = 2 × 4 = 8

लघु अक्ष की लंबाई = 2b = 2 × 1 = 2

![]()

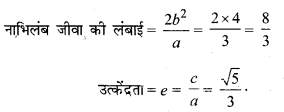

प्रश्न 9.

4x2 + 9y2 = 36.

हल:

दीर्घवृत्त का समीकरण 4x2 + 9y2 = 36

या \(\frac{x^{2}}{9}+\frac{y^{2}}{4}\) = 1

दीर्घ अक्ष, x-अक्ष के अनुदिश है।

∴ a2 = 9, b2 = 4

∴ a= 3, b = 2

c2 = a2 – b2 = 9 – 4 = 5

∴ c = \(\sqrt{5}\)

नाभियों के निर्देशांक (± c, 0) या (± \(\sqrt{5}\), 0)

शीर्षों के निर्देशांक (± a, 0) या (± 3,0)

दीर्घ अक्ष की लंबाई = 2a = 2 × 3 = 6

लघु अक्ष की लंबाई = 2b = 2 × 2 = 4

निम्नलिखित प्रश्नों 10 से 20 तक प्रत्येक में, दिए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 10.

शीर्षों (± 5, 0), नाभियाँ (± 4, 0).

हल:

a = 5, c = 4, c2 = a2 – b2

या 16 = 25 – b2

∴ b2 = 25 – 16 = 9

और a2 = 25

दीर्घवृत्त का समीकरण,

\(\frac{x^{2}}{25}+\frac{y^{2}}{9}\) = 1

प्रश्न 11.

शीर्षों (0, ± 13), नाभियाँ (0, ± 5).

हल:

दीर्घ अक्ष, y-अक्ष के अनुदिश है।

∴ c = 5, a = 13, c2 = a2 – b2

∴ 25 = 169 – b2

∴ b2 = 169 – 25 = 144,

और a2 = 132 = 169

∴ दीर्घवृत्त का समीकरण

\(\frac{x^{2}}{144}+\frac{y^{2}}{169}\) = 1

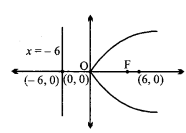

प्रश्न 12.

शीर्ष (± 6, 0), नाभियाँ (± 4, 0).

हल:

दीर्घ अक्ष x-अक्ष के अनुदिश है।

a= 6, ∴ a2 = 36, c = 4

c2 = a2 – b2 या 16 = 36 – b2

∴ b2 = 36 – 16 = 20

∴ दीर्घवृत्त का समीकरण

\(\frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{20}\) = 1.

![]()

प्रश्न 13.

दीर्घ अक्ष के अंत्य बिन्दु (± 3, 0), लघु अक्ष के अंत्य बिन्दु (0, ± 2).

हल:

दीर्घ अक्ष x-अक्ष के अनुदिश है।

a = 3, b = 2, ∴ a2 = 9, b2 = 4

दीर्घवृत्त का समीकरण,

\(\frac{x^{2}}{9}+\frac{y^{2}}{4}\) = 1

प्रश्न 14.

दीर्घ अक्ष के अंत्य बिन्दु (0, ± \(\sqrt{5}\)), लघु अक्ष के अंत्य बिन्दु (± 1, 0).

हल:

दीर्घ अक्ष, y-अक्ष के अनुदिश है।

a = \(\sqrt{5}\), b = 1, ∴ a2 = 5, b2 = 1

दीर्घवृत्त का समीकरण,

\(\frac{x^{2}}{1}+\frac{y^{2}}{5}\) = 1

प्रश्न 15.

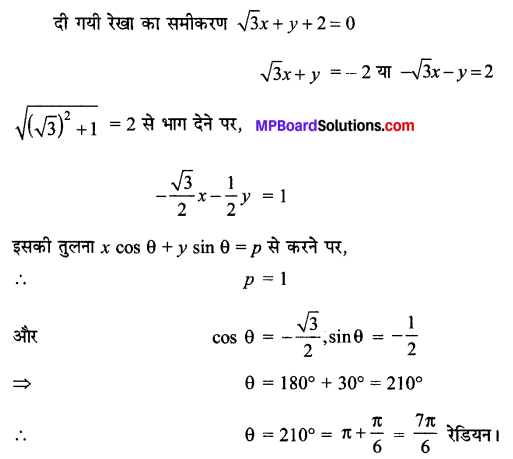

दीर्घ अक्ष की लंबाई = 26, नाभियाँ (45, 0).

हल:

दीर्घ अक्ष, x-अक्ष के अनुदिश है।

और 2b = 26, ∴ b = 13 या a2 = 169,

c = 5, c2 = 25 = a2 – b2 = 169 – b2

∴ b2 = 169 – 25 = 144

अतः a2 = 169, b2 = 144

∴ दीर्घवृत्त का समीकरण,

\(\frac{x^{2}}{169}+\frac{y^{2}}{144}\) = 1.

प्रश्न 16.

दीर्घ अक्ष की लंबाई = 16, नाभियाँ (0, ± 6).

हल:

दीर्घ अक्ष, y-अक्ष के अनुदिश है।

2b = 16, ∴ b = 8 या b2 = 64,

c = 6, c2 = 36,

c2 = a2 – b2

या 36 = a2 – 64

∴ a2 = 64 + 36 = 100

∴ दीर्घवृत्त का समीकरण

\(\frac{x^{2}}{64}+\frac{y^{2}}{100}\) = 1

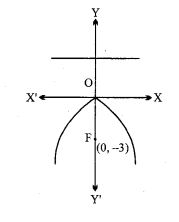

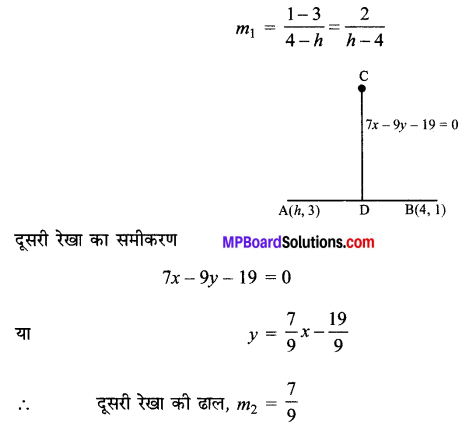

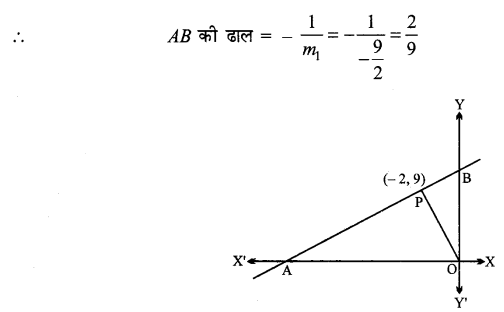

प्रश्न 17.

नाभियाँ (± 3, 0), a = 4.

हल:

दीर्घ अक्ष, x-अक्ष के अनुदिश है।

∴ c = 3, a = 4

अब c2 = a2 – b2

या 9 = 16 – b2

∴ b2 = 16 – 9 = 7

∴ दीर्घवृत्त का समीकरण,

\(\frac{x^{2}}{16}+\frac{y^{2}}{7}\) = 1

![]()

प्रश्न 18.

b = 3, c = 4, केन्द्र मूल बिन्दु पर, नाभियाँ x-अक्ष पर है।

हल:

दीर्घ अक्ष, x-अक्ष के अनुदिश है

c2 = a2 – b2

16 = a2 – 9

a2 = 16 +9 = 25

∴ दीर्घवृत्त का समीकरण,

\(\frac{x^{2}}{25}+\frac{y^{2}}{9}\) = 1

प्रश्न 19.

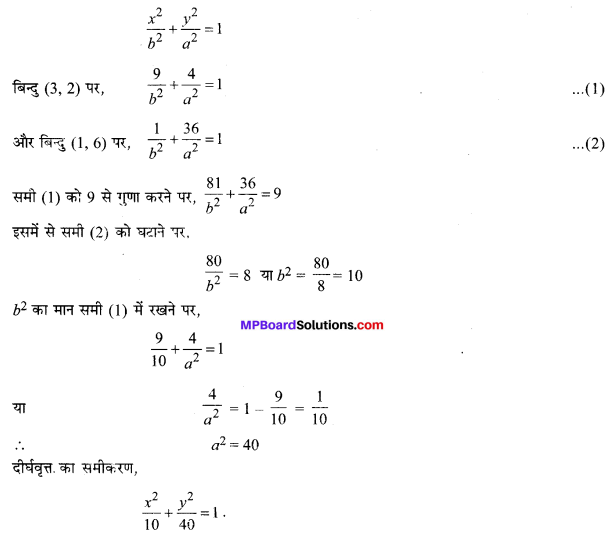

केंद्र (0, 0) पर, दीर्घ अक्ष y-अक्ष पर और बिन्दुओं (3, 2) और (1, 6) से जाता है।

हल:

प्रश्न 20.

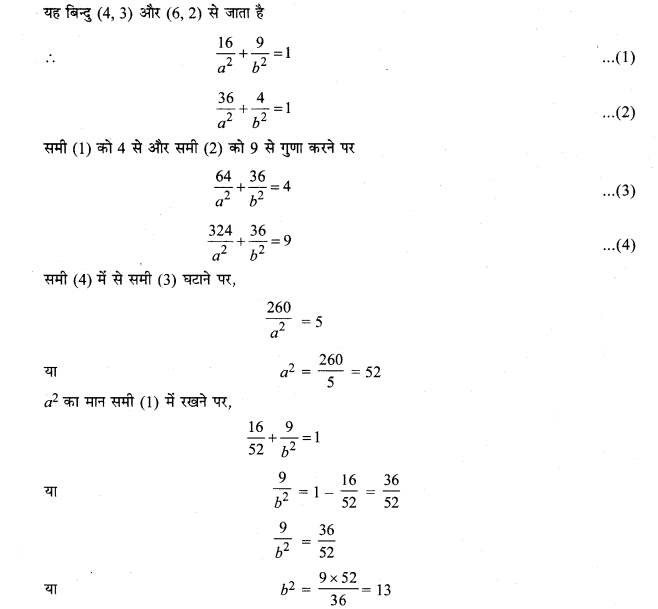

दीर्घ अक्ष,x-अक्ष पर और बिन्दुओं (4, 3), (6, 2) से जाता है।

हल:

मान लीजिए दीर्घवृत्त का समीकरण \(\frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^{2}}{b^{2}}\) = 1

∴ दीर्घवृत्त का समीकरण,

\(\frac{x^{2}}{52}+\frac{y^{2}}{13}\) = 1