MP Board Class 10th Hindi Navneet Solutions पद्य Chapter 8 कल्याण की राह

कल्याण की राह अभ्यास

बोध प्रश्न

कल्याण की राह अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए?

उत्तर:

चलने के पूर्व बटोही को बाट (मार्ग) की भली-भाँति पहचान कर लेनी चाहिए।

प्रश्न 2.

कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए?

उत्तर:

कवि के अनुसार व्यक्ति को उसी रास्ते पर चलना चाहिए, जिसको उसने अच्छी तरह समझ और देख लिया हो।

प्रश्न 3.

प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है?

उत्तर:

प्रत्येक सफल राहगीर एक निश्चित उद्देश्य तथा अपनी राह में आने वाले संकटों का सामना करने का विश्वास लेकर आगे बढ़ा है तभी उसे सफलता मिली है।

प्रश्न 4.

नरेश मेहता अपनी कविता में किसके साथ चलने की बात कह रहे हैं?

उत्तर:

नरेश मेहता अपनी कविता में संघर्ष करते हुए सूरज के संग-संग चलते रहने की बात कह रहे हैं।

प्रश्न 5.

नदियाँ आगे चलकर किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं?

उत्तर:

नदियाँ आगे चलकर समुद्र में परिवर्तित हो जाती हैं।

प्रश्न 6.

कवि ने रुकने को किसका प्रतीक माना है?

उत्तर:

कवि ने रुकने को मरण का प्रतीक माना है।

कल्याण की राह लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

स्वप्न पर मुग्ध न होने की राय कवि क्यों देता

उत्तर:

स्वप्न पर मुग्ध न होने की राय कवि इसलिए देता है कि इससे मनुष्य सच्चाई से दूर हो जाता है और ये स्वप्न उसे कहीं का नहीं रहने देते। वह इन्हीं पर विचरण करता हुआ जग और जीवन से अलग-थलग हो जाता है।

प्रश्न 2.

कवि ने जीवन पथ में क्या-क्या अनिश्चित माना है?

उत्तर:

कवि ने जीवन पथ में निम्न बातों को अनिश्चित माना है-किस जगह पर हमें नदी, पर्वत और गुफाएँ मिलेंगी, किस जगह पर हमें बाग, जंगल मिलेंगे, किस जगह हमारी यात्रा खत्म हो जायेगी और कब हमें फूल मिलेंगे और कब काँटे।

प्रश्न 3.

कवि के अनुसार जीवन पथ के यात्री को पथ की पहचान क्यों आवश्यक है?

उत्तर:

कवि हरिवंशराय बच्चन मानते हैं कि मानव को जीवन का मार्ग सोच-विचार कर अपनाना चाहिए। जीवन में महान बनने का निश्चित लक्ष्य लेकर, उसी के अनुरूप जीवन पथ अपनाना आवश्यक है। जीवन पथ का चयन महापुरुषों की जीवनियों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। जीवन पथ निश्चित कर उसमें अच्छे-बुरे का द्वन्द्व नितान्त अनुचित है क्योंकि हर सफल पंथी दृढ़ विश्वास के सहारे ही मार्ग पर चलता जाता है। महान जीवन जीने का भाव आते ही तन-मन में उत्साह भर जाता है। उस समय सही जीवन पथ की पहचान न हुई तो असफलता हाथ लग सकती है। अतः जीवन पथ के यात्री को जीवन पथ की पहचान होना आवश्यक है।

प्रश्न 4.

कवि के अनुसार क्षितिज के उस पार कौन बैठा है और क्यों?

उत्तर:

कवि के अनुसार क्षितिज के उस पार श्रृंगार किये हुए लक्ष्मी बैठी हैं और वह इसलिए बैठी हैं कि कोई पुरुषार्थी आये और अपने परिश्रम से उन्हें प्राप्त कर ले।

प्रश्न 5.

मानव जिस ओर गया, उधर क्या-क्या हुआ?

उत्तर:

मानव जिस ओर गया, उधर नगर बस गये और तीर्थ बन गये।

प्रश्न 6.

‘चरैवेति’कविता में कविने लोगों को क्या-क्या सलाह दी है?

उत्तर:

‘चरैवेति’ कविता में कवि ने लोगों को सलाह दी है कि उन्हें जीवन में कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार सूरज दिन-रात चलता रहता है, उसी तरह उनको भी दिन-रात चलते रहना चाहिए। मानव ने निरन्तर चलकर ही नगर एवं तीर्थों का निर्माण किया है। जहाँ चलना थम जाता है वहीं मृत्यु आ जाती है। अतः निरन्तर चलते रहो।

कल्याण की राह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

चलने से पूर्व बटोही को कवि किन-किन बातों के लिए आगाह कर रहा है?

उत्तर:

चलने से पूर्व बटोही को कवि आगाह कर रहा है कि हे बटोही! तू चलने से पूर्व अपने पथ की पहचान कर ले। बटोही के क्रियाकलापों और चेष्टाओं की कहानी किसी पुस्तक में छपी नहीं मिलती है। इस मार्ग पर अनगिनत राही चले, पर अधिकांश का कोई पता नहीं है पर हाँ कुछ अनौखे रास्तागीर हुए हैं जिन्होंने अपने पग चिन्हों को मार्ग पर छोड़ा है और हम लोग उन्हीं पर चल रहे हैं।

प्रश्न 2.

स्वप्न और यथार्थ में सन्तुलन किस तरह आवश्यक है? स्पष्ट करें।

उत्तर:

कवि कहता है कि हमेशा स्वप्न पर ही तुम मुग्ध मत हो जाओ; जीवन में जो सत्य है उसे भी जान लो। संसार के पथ में यदि स्वप्न दो की संख्या में हैं तो सत्य दो सौ की संख्या में हैं। अत: स्वप्न के साथ ही साथ सत्य को भी जान लो। स्वप्न देखना बुरा नहीं है, हर आदमी अपनी उमर एवं समय के अनुसार इन्हें देखता है लेकिन कोरे स्वप्न से जीवन में काम नहीं चलता है। हमें सत्य का भी सहारा लेना पड़ता।

प्रश्न 3.

‘चरैवेति जन गरबा’ कविता का मूल आशय क्या है?

उत्तर:

‘चरैवेति जन गरबा’ कविता का मूल आशय यह है कि हमें जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार सूरज दिन-रात चलता रहता है, उसी प्रकार हमको भी दिन-रात काम में लगे रहना चाहिए। मानव ने निरन्तर चलकर ही संसार में नये और भव्य नगरों का निर्माण किया है, उसी ने नये-नये तीर्थों का निर्माण किया है। जहाँ चलना थम जाता है, वहीं मृत्यु आ जाती है। अतः निरन्तर चलते रहो।।

प्रश्न 4.

युग के संग-संग चलने की सीख कवि क्यों दे रहा है?

उत्तर:

युग के संग-संग चलने की सीख कवि इसलिए दे रहा है कि जो व्यक्ति परिवर्तित युग के साथ कदम-से-कदम मिलाकर नहीं चलेगा, वह संसार की इस दौड़ में पिछड़ जायेगा। नयी सभ्यता के सामने उसके पैर जम नहीं पायेंगे। अतः कवि युग के साथ-साथ चलने की सीख दे रहा है।

प्रश्न 5.

निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए

(क) रास्ते का एक काँटा …………. सीख का सम्मान कर ले।

उत्तर:

कविवर बच्चन कहते हैं कि हमें स्वर्ग के सपने आते हैं, इससे हमारे नेत्रों के कोने में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं अर्थात् हम कल्पना लोक में विचरण करने लग जाते हैं और हमारी स्वच्छन्द छाती ललकने लगती है। रास्ते में पड़ा हुआ एक भी काँटा हमारे पाँव के दिल को चीर देता है। जब खून की दो बूंद गिरती हैं तो उसमें एक दुनिया डूब जाती है।

आगे कवि कहता है कि चाहे हमारी आँखों में स्वर्ग के सपने हों पर हमारे पैर पृथ्वी पर ही टिके रहने चाहिए कहने का भाव यह है कि हमें जीवन के यथार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। काँटों की इस अनोखी शिक्षा का, हे मानव! तू सम्मान कर ले। हे रास्तागीर! रास्तों पर चलने से पूर्व रास्ते की भली-भाँति पहचान कर ले।

(ख) रुकने का नाम मरण …………. संग-संग चलते चलो।

उत्तर:

कविवर नरेश मेहता कहते हैं कि निरन्तर बहने वाली नदियों ने ही अपने पानी द्वारा सागर का निर्माण किया है। बादलों ने ही उमड़-घुमड़ कर धरती को फलवती बना दिया है। रुकना मृत्यु है, पीछे सब पत्थर पड़े मिलेंगे यदि आगे बढ़ोगे तो देवयान मिलेंगे। अतः युग (समय) के साथ ही साथ चलते रहो।

कल्याण की राह काव्य सौन्दर्य

प्रश्न 1.

वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा किसी अन्य उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर:

वक्रोक्ति अलंकार :

जहाँ पर ध्वनि द्वारा कथित का भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है।

उदाहरण :

“को तुम हो? इत आये कहाँ? घनश्याम हो तो कितहुँ बरसो।

चितचोर कहावत है हमतौ, तहँ जाहु जहाँ घन है सरसौ।”

यहाँ कृष्ण तथा राधा का सुन्दर परिहास के माध्यम से वक्रोक्ति अलंकार को व्यक्त किया गया है।

कल्याण की राह महत्त्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न

कल्याण की राह बहु-विकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

चलने से पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए?

(क) नगर देखना

(ख) गाँव निर्धारित करना

(ग) राहगीर को देखना

(घ) मार्ग निर्धारित करना।

उत्तर:

(घ) मार्ग निर्धारित करना।

प्रश्न 2.

नदियाँ आगे चलकर किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं?

(क) बाँध

(ख) सागर

(ग) बालू

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(ख) सागर

प्रश्न 3.

कवि ने रुकने को किसका प्रतीक माना है?

(क) गति का

(ख) रुग्णावस्था का

(ग) जीवन का

(घ) मृत्यु का।

उत्तर:

(घ) मृत्यु का।

प्रश्न 4.

‘चरैवेति जनगरबा’ कविता में कवि ने लोगों को क्या-क्या सलाह दी है?

(क) सूरज की भाँति प्रकाशित हो

(ख) नदी के प्रवाह की भाँति सतत् चलो

(ग) चन्द्रमा व तारे की भाँति गति करो

(घ) उपर्युक्त सभी।

उत्तर:

(घ) उपर्युक्त सभी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति

- ‘पथ की पहचान’ कविता के रचयिता ………… हैं।

- जीवन में उचित लक्ष्य का निर्धारण कर …………… पर अग्रसर होने पर ही सफलता मिलती

- पूर्व चलने के बटोही पथ की …………….. कर ले।

- रास्ते का एक काँटा पाँव का …………….. चीर देता।

उत्तर:

- श्री हरिवंशराय बच्चन

- जीवन-पथ

- पहचान

- दिल।

सत्य/असत्य

- ‘इसकी कहानी पुस्तकों में छापी गयी’ ऐसा ‘पथ की पहचान’ में है।

- ‘खोल इसका अर्थ, पंथी पंथ का अनुमान कर ले’ पंक्ति श्री हरिवंशराय बच्चन की – कविता की है।

- कवि ने सपनों पर मुग्ध होने के लिए उत्साहित किया है।

- ‘क्षितिज पर श्रृंगार किये लक्ष्मी बैठी’ पंक्ति ‘चरैवेति जन गरबा’ कविता की है।

- नदियाँ आगे चलकर सागर में परिवर्तित हो जाती हैं। (2015)

उत्तर:

- असत्य

- सत्य

- असत्य

- सत्य

- सत्य।

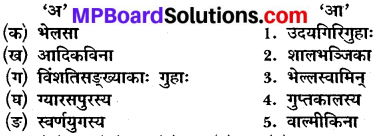

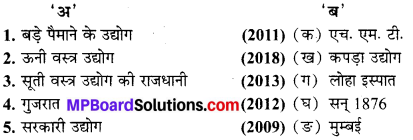

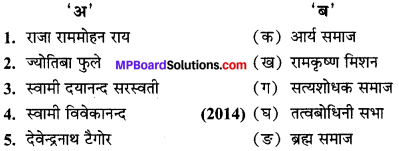

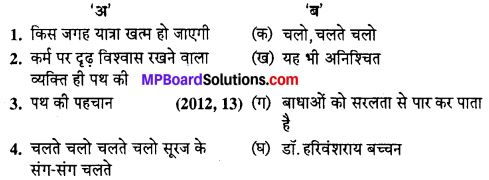

सही जोड़ी मिलाइए

उत्तर:

1. → (ख)

2. → (ग)

3. → (घ)

4. → (क)

एक शब्द/वाक्य में उत्तर

- चलने से पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए? (2013, 15)

- जीवन का कल्याणमय पथ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है?

- भारत छोड़ो आन्दोलन में कौन सक्रिय रहे?

- धरती को प्रकाश और ऋतुओं को नया शृंगार कौन प्रदान करता है?

उत्तर:

- पथ की पहचान

- सतत् कर्म द्वारा

- नरेश मेहता

- सूरज।

पथ की पहचान भाव सारांश

‘पथ की पहचान’ कविता के रचयिता हरिवंशराय बच्चन का कथन है कि जीवन यात्रा के समान है। इसीलिए पथ का उचित ज्ञान आवश्यक है। एक बार उचित मार्ग चुनने के पश्चात् दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए।

मानव को सुख-दुःख में समान भाव से रहना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सपने होते हैं और ये सपने तभी पूर्ण होते हैं जब व्यक्ति अपने कर्मपथ की बाधाओं को कुचलता हुआ अपने उद्देश्य की प्राप्ति में दृढ़ता से लगा रहे।

व्यक्ति यदि असमंजस की स्थिति में बार-बार मार्ग बदलता है तो वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता। यदि अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने मार्ग के काँटों को अर्थात् विषमताओं को दूर करते हुए आगे बढ़ो। सफलता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। तः मानव को अपना पथ सोच-समझकर निर्धारित करना चाहिए।

पथ की पहचान संदर्भ-प्रसंगसहित व्याख्या

(1) पूर्व चलने के बटोही

बाट की पहचान कर ले।

पुस्तकों में है नहीं छापी

गयी इनकी कहानी,

हाल इनका ज्ञात होता

हैन औरों की जुबानी।

अनगिनत राही गए इस

राह से, उनका पता क्या,

पर गए कुछ लोग इस पर

छोड़ पैरों की निशानी,

यह निशानी मूक होकर

भी बहुत कुछ बोलती है,

खोल इसका अर्थ, पंथी

पंथ का अनुमान कर ले।

पूर्व चलने के बटोही

बाट की पहचान कर ले।

शब्दार्थ :

बटोही = पथिक, रास्तागीर। बाट = रास्ता। औरों की जुबानी = औरों के कहने से। राही = पथिक। मूक = गूंगी। पंथी = रास्तागीर।

सन्दर्भ :

प्रस्तुत पंक्तियाँ पथ की पहचान’ शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसके रचनाकार श्री हरिवंशराय बच्चन हैं।

प्रसंग :

कवि इसमें यह सन्देश देता है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में भली-भाँति जानकारी कर लेनी चाहिए।

व्याख्या :

कविवर हरिवंशराय बच्चन कहते हैं कि हे रास्तागीर! जिस रास्ते पर तुम चलना चाह रहे हो, उस रास्ते की भली-भाँति पहचान कर लो। इसकी कहानी किसी भी पुस्तक में नहीं छापी गयी है और न ही इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस मार्ग से, जिस पर तू चलना चाह रहा है, अनगिनत राही जा चुके हैं, पर आज तक उनका कोई अता-पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी महान् पुरुष इस मार्ग से गये हैं, जहाँ उन्होंने अपने चरणों की अमिट छाप छोड़ी है। यद्यपि उनके चरणों की यह छाप मूक अर्थात् गूंगी है, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत कुछ बोलती है। अतः हे पंथी! इस मूक निशानी का अर्थ तू भली-भाँति समझ ले और फिर उससे अपने पंथ का अनुमान लगा ले। हे राहगीर! चलने से पूर्व अपने मार्ग की पहचान कर ले।

विशेष :

- कवि ने सोच-समझकर किसी कार्य को करने को कहा है।

- कविता में लाक्षणिकता है।

- अनुप्रास की छटा।

(2) यह बुरा है या कि अच्छा,

व्यर्थ दिन इस पर बिताना,

अब असम्भव, छोड़ यह पथ

दूसरे पर पग बढ़ाना,

तू इसे अच्छा समझ,

यात्रा सरल इससे बनेगी,

सोच मत केवल तुझे ही,

यह पड़ा मन में बिठाना,

हर सफल पंथी,

यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है।

तू इसी पर आज अपने

चित्त का अवधान कर ले।

पूर्व चलने के बटोही

बाट की पहचान कर ले।

शब्दार्थ :

व्यर्थ = बेकार में। पग बढ़ाना = दूसरा कार्य। शुरू करना। पंथी = राहगीर। अवधान = दृढ़ निश्चय।

सन्दर्भ एवं प्रसंग :

पूर्ववत्।।

व्याख्या :

कविवर बच्चन कहते हैं कि जो व्यक्ति शंकालु होते हैं और बार-बार यह सोचते रहते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है और इसी सोच में बेकार में अपना समय बर्बाद किया करते हैं। किसी पहली बात को असम्भव बताकर दूसरे नये काम में लग जाया करते हैं।

कवि कहता है कि किसी भी कार्य को आरम्भ करने से पूर्व उसे अच्छी तरह समझ लो, ऐसा करने से आपकी यात्रा सरल एवं सफल हो जायेगी। तू यह मत सोच कि केवल तेरा ही इन संकटों से पाला पड़ा है बल्कि हर सफल पंथी की यही कहानी रही है और वह इसी विश्वास को लेकर उस पर आगे बढ़ा है। अतः खूब सोच-विचार कर तू अपना दृढ़ निश्चय इस पर कर ले। हे रास्तागीर! मार्ग पर चलने से पूर्व मार्ग की भली-भाँति। जाँच-पड़ताल कर ले।

विशेष :

- कवि ने कहा है कि किसी भी काम को अपने। हाथ में लेने से पूर्व भली-भाँति सोच-समझ लो, पर जब उस पर चल पड़ो तो फिर उसमें आने वाली विपत्तियों से मत डरो।

- अनुप्रास की छटा।

(3) है अनिश्चित किस जगह पर,

सरित, गिरि, गह्वर मिलेंगे,

है अनिश्चित किस जगह पर,

बाग, वन, सुन्दर मिलेंगे।

किस जगह यात्रा खत्म हो

जाएगी, यह भी अनिश्चित,

है अनिश्चित कब सुमन, कब

कंटकों के शर मिलेंगे,

कौन सहसा छूट जाएंगे,

मिलेंगे कौन सहसा,

आ पड़े कुछ भी, रुकेगा

तू न, ऐसी आन कर ले।

पूर्व चलने के, बटोही

बाट की पहचान कर ले।

शब्दार्थ :

सरित = नदी। गिरि – पर्वत। गह्वर = गुफाएँ। वन = जंगल। सुमन = फूल। कंटकों = काँटों के। शर = बाण। आन = प्रतिज्ञा।

सन्दर्भ एवं प्रसंग :

पूर्ववत्।

व्याख्या :

कविवर बच्चन कहते हैं कि जब हम किसी मार्ग पर चल निकलते हैं तो कहाँ हमें नदी, पर्वत और गुफाएँ मिलेंगी, यह सब अनिश्चित है। इसी प्रकार कहाँ हमें बाग, जंगल और सुन्दर स्थान मिलेंगे, यह भी अनिश्चित है। साथ ही हमारी यात्रा कहाँ खत्म हो जायेगी, यह भी अनिश्चित है। यह भी अनिश्चित है कि हमें कब तो सुमन मिलेंगे और कब हमें काँटों के बाण मिलेंगे। साथ ही कौन हमारे साथ चलते-चलते हमसे अलग हो जायेगा और कौन नया मिल जायेगा। अतः तू ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, तू अपने मार्ग पर चलते रहने से रुकेगा नहीं। हे राहगीर! चलने से पहले अपनी राह की भली-भाँति पहचान कर ले।

विशेष :

- कवि का सन्देश है कि किसी भी कार्य के करने में हमें अनेकानेक विपरीत स्थितियाँ मिलेंगी पर हमारा ध्येय इनकी चिन्ता न कर निरन्तर आगे बढ़ते रहना है।

- अनुप्रास की छटा।

(4) कौन कहता है कि स्वप्नों,

को न आने दे हृदय में,

देखते सब हैं इन्हें

अपनी उमर, अपने समय में.

और तू कर यत्न भी तो

मिल नहीं सकती सफलता,

ये उदय होते, लिए कुछ

ध्येय नयनों के निलय में

किंतु जग के पंथ पर यदि

स्वप्न दो तो सत्य दो सौ,

स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो,

सत्य का भी ज्ञान कर ले।

पूर्व चलने के, बटोही

बाट की पहचान कर ले।

शब्दार्थ :

नयनों = नेत्रों के। निलय = घर में। जग = संसार। मुग्ध = मोहित।

सन्दर्भ एवं प्रसंग :

पूर्ववत्।

व्याख्या :

कविवर बच्चन कहते हैं कि यह कौन व्यक्ति कहता है कि जीवन में कभी भी स्वप्न मत आने दो। अरे भाई ये स्वप्न तो अपनी उमर और अपने समय के अनुसार सभी देखते हैं। इसके साथ ही कवि यह भी कहता है कि हे मनुष्य! तू हजारों यत्न कर ले लेकन सफलता तुझे तब भी नहीं मिलेगी।

आगे कवि कहता है कि ये स्वप्न जब भी उदय होते हैं तो वे कोई-न-कोई लक्ष्य अपने नेत्रों में समाये रहते हैं, परन्तु हे राहगीर! इस जीवन के पथ पर यदि थोड़े से सपने हैं तो सैकड़ों सत्य (संघर्ष, विपदाएँ) भी हैं। अकेले स्वप्न पर ही हे मनुष्य! तू मोहित मत हो जा। सपने के साथ ही साथ जीवन के सत्य की भी तू पहचान कर ले। हे राहगीर! राह पर चलने से पूर्व अपने राह की पहचान कर ले।

‘विशेष :

- कवि स्वप्न देखना बुरा नहीं मानता है, पर वह यह कहना चाहता है कि स्वप्न के साथ ही साथ सत्यता का भी ज्ञान कर लेना चाहिए।

- अनुप्रास की छटा।

(5) स्वप्न आता स्वर्ग:का; द्रग

कोरकों में दीप्ति आती,

पंख लग जाते पगों को

ललकती उन्मुक्त छाती,

रास्ते का एक काँटा

पाँव का दिल चीर देता,

रक्त की दो बूंद गिरती

एक दुनिया डूब जाती,

आँख में ही स्वर्ग लेकिन

पाँव पृथ्वी पर टिके हों,

कंटकों की इस अनोखी

सीख का सम्मान कर ले।

पूर्व चलने के, बटोही

बाट की पहचान कर ले।

शब्दार्थ :

दृग = नेत्र। कोरकों = कोनों में। दीप्ति = चमक। पगों = पैरों में। उन्मुक्त = पूरी तरह मुक्त। अनोखी = विचित्र। सीख = शिक्षा।

सन्दर्भ एवं प्रसंग :

पूर्ववत्।

व्याख्या :

कविवर बच्चन कहते हैं कि हमें स्वर्ग के सपने आते हैं, इससे हमारे नेत्रों के कोने में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं अर्थात् हम कल्पना लोक में विचरण करने लग जाते हैं और हमारी स्वच्छन्द छाती ललकने लगती है। रास्ते में पड़ा हुआ एक भी काँटा हमारे पाँव के दिल को चीर देता है। जब खून की दो बूंद गिरती हैं तो उसमें एक दुनिया डूब जाती है।

आगे कवि कहता है कि चाहे हमारी आँखों में स्वर्ग के सपने हों पर हमारे पैर पृथ्वी पर ही टिके रहने चाहिए कहने का भाव यह है कि हमें जीवन के यथार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। काँटों की इस अनोखी शिक्षा का, हे मानव! तू सम्मान कर ले। हे रास्तागीर! रास्तों पर चलने से पूर्व रास्ते की भली-भाँति पहचान कर ले।

विशेष :

- कवि स्वप्न देखना बुरा नहीं मानता, पर यथार्थ की भी हमें जानकारी होनी चाहिए इसी पर कवि जोर देता है।

- अनुप्रास की छटा।

चरैवेति-जन गरबा भाव सारांश

नरेश मेहता ने अपनी कविता ‘चरैवेति जनगरबा’ में मानव को निरन्तर चलने की प्रेरणा दी कवि का कथन है कि सूर्य निरन्तर चलता है। चन्द्रमा भी रात्रि में गति करता है। नित्य प्रति ऋतु परिवर्तन भी होता है, तारे आसमान में गति करते हैं।

जिस भाँति प्रकृति निरन्तर चलती है, उसी भाँति मानव को निरन्तर चलते रहना चाहिए। कवि का कथन है कि आज मनुष्य स्वतन्त्र है, अतः मानव योनि में जन्म लेने के कारण व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए।

यदि व्यक्ति कर्म में रत रहेगा तो लक्ष्मी उससे दूर नहीं रहेगी,क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही संसार में सुख-सम्पदा का स्वामी बनता है। कवि ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कर्म करते रहना ही सच्चा तीर्थस्थल है।

मनुष्य को युग परिवर्तन के साथ-साथ प्राचीन रूढ़ियों का परित्याग करके नवीन समय का स्वागत करने को तैयार रहना चाहिए।

चरैवेति-जन गरबा संदर्भ-प्रसंगसहित व्याख्या

(1) चलते चलो, चलते चलो।

सूरज के संग-संग चलते चलो, चलते चलो॥

तम के जो बन्दी थे

सूरज ने मुक्त किये

किरनों से गगन पोंछ

धरती को रंग दिये

सूरज को विजय मिली, ऋतुओं की रात हुई

कह दो इन तारों से चन्दा के संग-संग चलते चलो॥

शब्दार्थ :

तम = अन्धकार। मुक्त = स्वतन्त्र।

सन्दर्भ :

प्रस्तुत कविता ‘चैरवेति-जन गरबा’ शीर्षक से ली गई है। इसके कवि श्री नरेश मेहता हैं।

प्रसंग :

कवि इस अवतरण में मनुष्यों को सदैव चलते रहने का सन्देश देना चाहता है।

व्याख्या :

कविवर नरेश मेहता कहते हैं कि हे मनुष्यो! जीवन में तुम सदैव चलते चलो, रुको मत। जिस प्रकार सूरज रात दिन, वर्ष भर चलता ही रहता है, वह थकता नहीं है, इसी प्रकार तुम भी जीवन भर चलते रहो, रुको मत। आगे कवि कहता है कि जो अन्धकार के बन्दी थे, उन्हें सूरज ने मुक्त कर दिया है तथा अपनी किरणों से सूरज ने आकाश को पोंछ कर धरती को नये-नये रंग दे दिये हैं। आज सूरज को जीत मिल गई है और ऋतुओं की रात हो गयी है। इन तारों से कह दो कि वे चन्दा के साथ-साथ सदैव चलते रहें।

विशेष :

- कवि ने जीवन की सार्थकता निरन्तर चलते रहने में बताई है।

- अनुप्रास की छटा।

(2) रत्नमयी वसुधा पर

चलने को चरण दिये

बैठी उस क्षितिज पार

लक्ष्मी, श्रृंगार किये।

आज तुम्हें मुक्ति मिली, कौन तुम्हें दास कहे

स्वामी तुम ऋतुओं के, संवत् के संग-संग चलते चलो!!

शब्दार्थ :

रलमयी = रत्नों से भरी हुई। वसुधा = पृथ्वी। संवत् = वर्ष।

सन्दर्भ एवं प्रसंग :

पूर्ववत्।

व्याख्या :

कविवर नरेश मेहता कहते हैं कि ईश्वर ने कृपा करके रत्नों की भण्डार इस पृथ्वी पर चलने के लिए तुम्हें चरण प्रदान किये हैं। क्षितिज के दूसरी ओर लक्ष्मी शृंगार किये बैठी है। कहने का अर्थ यह है कि लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो, तो जीवन में पुरुषार्थ करो।

आज तुम स्वतन्त्र हो, तुम्हें दास कहने की किसमें हिम्मत। है। तुम सभी ऋतुओं के स्वामी हो। अतः संवत्सर के साथ-साथ निरन्तर चलते रहो, रुको मत।

विशेष :

- कवि ने मानव को सदैव प्रयत्न करते रहने का सन्देश दिया है।

- अनुप्रास की छटा।

(3) नदियों ने चलकर ही

सागर का रूप लिया

मेघों ने चलकर ही

धरती को गर्भ दिया

रुकने का मरण नाम, पीछे सब प्रस्तर है।

आगे है देवयान, युग केही संग-संग चलते चलो!!

शब्दार्थ :

प्रस्तर = पत्थर देवयान = देवताओं का वाहन।

सन्दर्भ एवं प्रसंग :

पूर्ववत्।।

व्याख्या :

कविवर नरेश मेहता कहते हैं कि निरन्तर बहने वाली नदियों ने ही अपने पानी द्वारा सागर का निर्माण किया है। बादलों ने ही उमड़-घुमड़ कर धरती को फलवती बना दिया है। रुकना मृत्यु है, पीछे सब पत्थर पड़े मिलेंगे यदि आगे बढ़ोगे तो देवयान मिलेंगे। अतः युग (समय) के साथ ही साथ चलते रहो।

विशेष :

- कवि ने निरन्तर आगे बढ़ने का सन्देश दिया

- अनुप्रास की छटा।

(4) मानव जिस ओर गया

नगर बसे, तीर्थ बने

तुमसे है कौन बड़ा

गगन सिन्धु मित्र बने

भूमा का भोगो सुख, नदियों का सोम पियो।

त्यागो सब जीर्ण बसन, नूतन के संग-संग चलते चलो!!

शब्दार्थ :

भूमा = पृथ्वी। जीर्ण बसन = पुराने वस्त्र। नूतन = नवीन।

सन्दर्भ एवं प्रसंग :

पूर्ववत्।

व्याख्या :

कविवर नरेश मेहता कहते हैं कि मानव ने जिस तरफ भी अपने चरण बढ़ाये वहीं नगरों एवं तीर्थों का निर्माण होने लगा। कवि मानव के महत्व को बताते हुए कहता है कि हे मनुष्य! तुमसे कोई भी बड़ा नहीं है। आकाश और समुद्र तक तुम्हारे मित्र बन बन गये हैं। अतः हे मनुष्यो! इस पृथ्वी का सुख भोगो, नदियों के सोम रस का पान करो, सभी पुराने वस्त्रों को त्याग दो और फिर नये वस्त्रों के साथ-साथ चलते चलो।

विशेष :

- मानव के महत्व को कवि ने बताया है।

- अनुप्रास की छटा।