MP Board Class 11th Hindi Makrand Solutions Chapter 16 अंतिम संदेश (पत्र, रामप्रसाद ‘बिस्मिल’)

अंतिम संदेश पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

अंतिम संदेश लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

‘अंतिम संदेश’ पत्र किसने और किसे लिखा है?

उत्तर:

‘अंतिम संदेश’ पत्र राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ ने अपनी पूजनीय माँ को लिखा है।

![]()

प्रश्न 2.

यह पत्र कब और कहाँ लिखा गया है?

उत्तर:

यह पत्र 19 दिसम्बर, 1927 को गोरखपुर जिला जेल से लिखा गया है।

प्रश्न 3.

शहीद राम प्रसाद बिस्मिल से पहले उनके कौन-कौन से साथी शहीद हुए थे?

उत्तर:

शहीद राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ से पहले उनके साथी रोशन, लाहड़ी और अशफाक शहीद हुए थे।

प्रश्न 4.

राम प्रसाद बिस्मिल किसके अनुयायी थे?

उत्तर:

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे।

अंतिम संदेश दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने पत्र में अपने शत्रु को क्षमा करने के कौन से दो कारण बताए हैं?

उत्तर:

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ ने अपने पत्र में अपने शत्रु को क्षमा करने के निम्नलिखित दो कारण बताए हैं –

- भारतवर्ष का वायुमंडल तथा परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि इसमें अभी दृढ़प्रतिज्ञ व्यक्ति बहुत कम उत्पन्न होते हैं।

- महर्षि दयानंद का अनुयायी हूँ, जिन्होंने अपने जहर देने वाले को अपने पास से रुपये दिये थे कि वह भाग जाए।

प्रश्न 2.

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ के अनुसार नवयुवकों को क्या करना चाहिए?

उत्तर:

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ के अनुसार नवयुवकों को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए –

- गाँव-गाँव में जाकर ग्रामीणों खासतौर से किसानों की दशा को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

- मजदूरों और रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों की जीवन-दशा को सुखद बनाने का प्रयास करना चाहिए।

- सामान्य जन को सुशिक्षा देनी चाहिए।

- दलितों के उद्धार के लिए काम करना चाहिए।

- चारों ओर सुख-शान्ति और भाईचारे का वातावरण बनाना चाहिए।

- प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

![]()

प्रश्न 3.

वे क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने वालों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहते हैं और क्यों?

उत्तर:

वे क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने वालों के साथ क्षमा और दया का व्यवहार करने को कहते हैं। यह इसलिए कि वे इसे सर्वथा उचित और अपने प्रति न्यायपूर्ण मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि इससे उनकी आत्मा को सुख और शान्ति प्राप्त होगी।

प्रश्न 4.

अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए ‘जिसमें एन.सी.सी’, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में भाग लेते हुए ग्रामीण क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन हो।

उत्तर:

छावनी-अम्बाला

7 – 8 – 2007

पूजनीय माता जी!

सादर प्रणामः

आपका पत्र मिला। पढ़कर प्रसन्नता हुई। यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है।

आजकल मैं एन.सी.सी राष्ट्रीय योजना शिविर में भाग लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। इन क्षेत्रों में गरीबी है, इसके साथ ही अशिक्षा है और संसाधनों की भारी कमी है। गरीबी दूर करने के लिए हम लोग ग्राम प्रधान के माध्यम से जिला अधिकारी व राज्य सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं। गाँवों में लघु उद्योग स्थापित करने और कम ब्याज पर ऋण दिलाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अशिक्षा को दूर करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर शिक्षा शिविर चला रहे हैं। संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए श्रमदान के प्रति लोगों में जागृति ला रहे हैं। जिला प्रशासक, ब्लाक प्रमुख और ग्राम प्रधान को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। इस प्रकार हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

आशा है, घर में सभी ठीक तरह से होंगे। अगले माह एक-दो दिन की छुट्टी आऊँगा। मुकेश को आशीर्वाद।

आपका स्नेहाकांक्षी

राकेश

सेवा में

श्रीमती रेखा गुप्ता

डी – 83, कमला नगर

दिल्ली – 110007

![]()

प्रश्न 5.

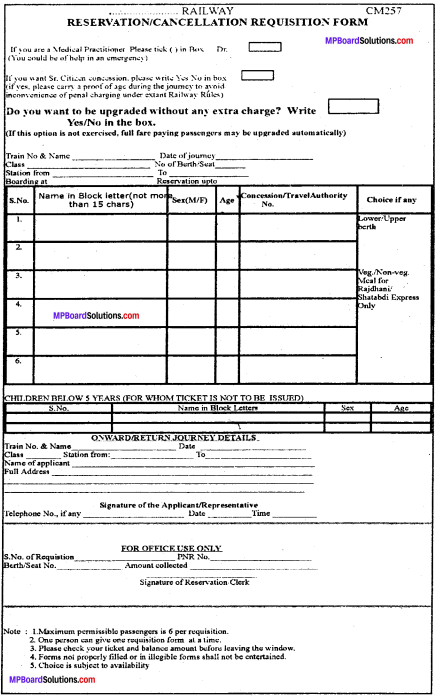

पत्र कितने प्रकार के होते है? प्रत्येक पत्र का एक-एक प्रारूप तैयार कीजिए।

उत्तर:

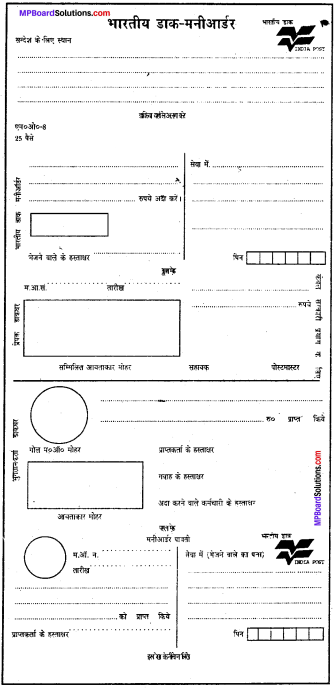

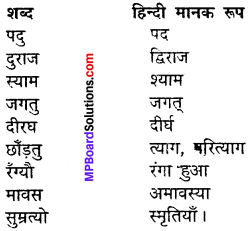

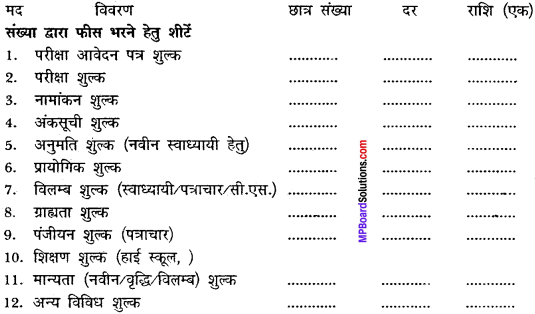

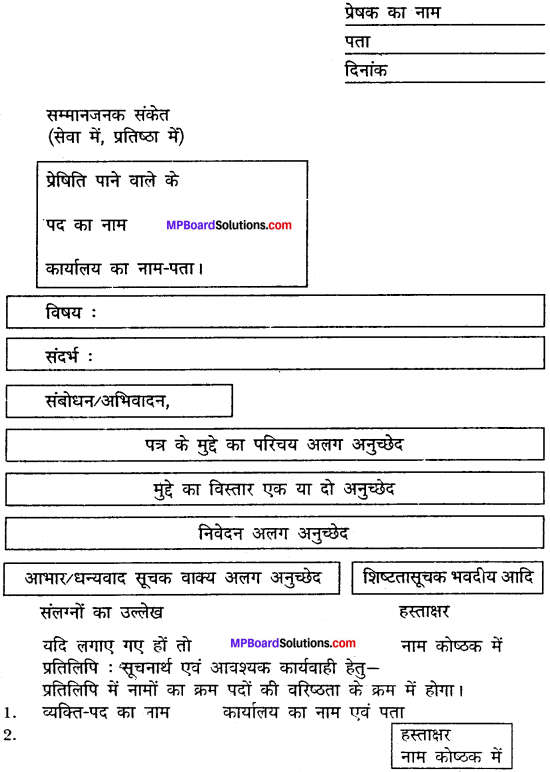

पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं –

- व्यक्तिगत या सामाजिक पत्र

- कार्यालयीन पत्र-प्रशासनिक, व्यावसायिक पत्र

पत्र के संबंध में नीचे तालिका दी जा रही है –

पत्र का आरंभ, पत्र समाप्त करने की औपचारिक तालिका –

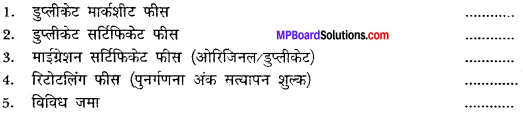

1. व्यक्तिगत/सामाजिक पत्र का प्रारूप

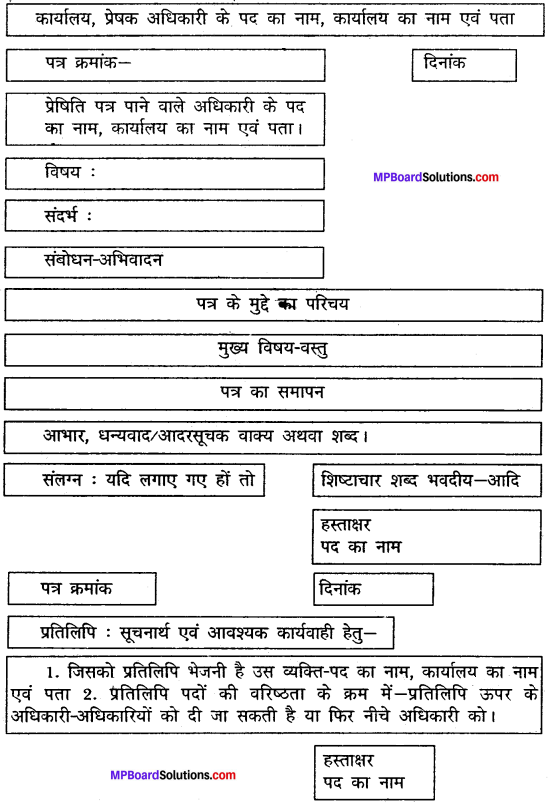

2. कार्यालयीन पत्र प्रारूप

व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय को लिखा जाने वाला पत्र

आवेदन-पत्र, प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

3. कार्यालयी पत्र का प्रारूप

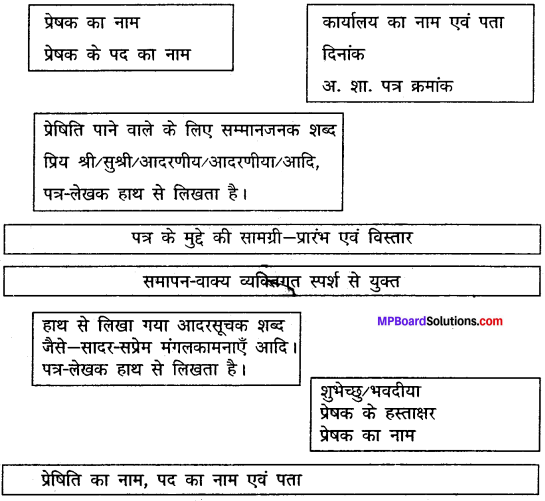

4. अर्द्धशासकीय पत्र का प्रारूप

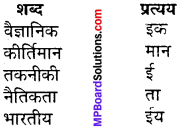

अंतिम संदेश भाव विस्तार/पल्लवन

प्रश्न.

1. भारतवर्ष का वायुमंडल तथा परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि इसमें अभी दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति बहुत कम उत्पन्न होते हैं। इन पंक्तियों की तत्कालीन वातावरण – को दृष्टिगत रखते हुए व्याख्या कीजिए।

2. कोई भी घृणा तथा उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाए किन्तु करुणा सहित प्रेम भाव का बर्ताव किया जाए। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

1. उपर्युक्त गद्यांश में ब्रिटिश शासनकालीन भारतीय समाज का उल्लेख किया गया है। इसमें यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि तत्कालीन जन-मानस ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और हरकतों से भयभीत था। इसलिए उस समय अपने देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने वाले लोग इने-गिने थे, जबकि ब्रिटिश सत्ता के तलवे चाटने वालों की कोई कमी नहीं थी। इससे सारा देश पराधीनता की बेड़ियों से दिनों-दिन और ही कसता जा रहा था। फलस्वरूप आजादी एक दिवास्वप्न बनकर रह गई थी।

2. उपर्युक्त पंक्ति के द्वारा राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ ने यह भाव व्यक्त किया है कि ब्रिटिश शासन के अन्याय और अत्याचारपूर्ण नीतियों व कार्यों से देश का वातावरण बहुत दूषित हो चुका है। इससे परस्पर फूट, घृपा, उपेक्षा और हीनता की दुर्भावना पैदा हो गई है। फलस्वरूप प्रेम, करुणा और ममता जैसे मानवीय गुण गायब हो चुके हैं। अगर यही स्थिति रही तो देश भक्ति और देश-प्रेम का नामोनिशान मिट जायेगा। इससे देश की आजादी के लिए चल रहे प्रयास लटक जायेंगे। फिर देश को आजाद करने-कराने की बात एक सपना बनकर रह जाएगी। इसलिए सभी देशवासियों को खासतौर से कुछ कर गुजरने का दम रखनेवाले नवजवानों को पूरे देश के वर्तमान दूषित वातावरण को करुणा, प्रेम और ममता पूर्ण वातावरण में बदलने के लिए कमर कस लेनी चाहिए।

अंतिम संदेश अपठित गद्यांश

इस गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

चाणक्य ने कहा, ‘दूसरे दीपक को जलाने और पहले दीपक को बुझाने के पीछे कोई सनक या उन्माद की भावना काम नहीं कर रही थी। सच्चाई तो यह है कि जब आप यहाँ आए तो मैं राजकार्य से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेजों की जांच कर रहा था। उस समय जो दीपक जल रहा था उसमें राजकोष के पैसों से तेल डाला गया था। इस समय आप से जो बातचीत करेंगे, वह हमारी निजी होगी। इस कारण मैंने राजकीय दीपक को बुझाकर अपने कमाये हुए धन से खरीदा हुआ दीपक जलाया है।’ सैल्यूकस यह सुनकर दंग रह गए।

प्रश्न.

- इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।

- चाणक्य द्वारा एक दीपक जलाने और दूसरे बुझाने के पीछे क्या भावना थी?

- सैल्यूकस चाणक्य का उत्तर सुनकर दंग क्यों रह गए?

उत्तर:

- ‘चाणक्य की ईमानदारी’।

- चाणक्य द्वारा एक दीपक जलाने और दूसरा बुझाने के पीछे ईमानदारी की भावना थी।

- सैल्यूकस चाणक्य का उत्तर सुनकर दंग रह गया। यह इसलिए कि उसे एक महान राजनीतिज्ञ के इस तरह ईमानदार होने की उम्मीद नहीं थी।

प्रश्न 2.

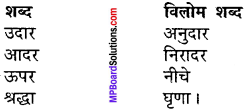

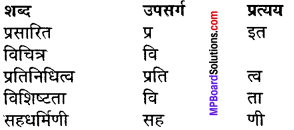

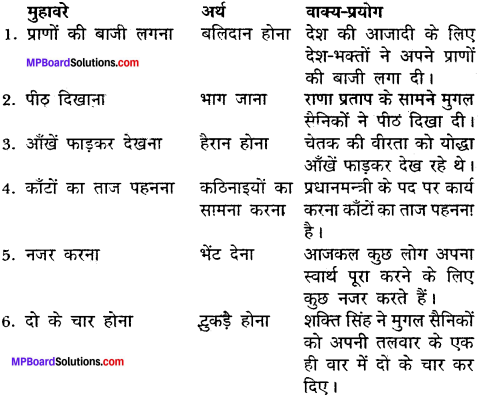

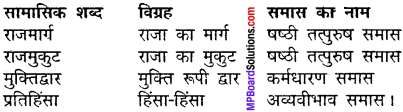

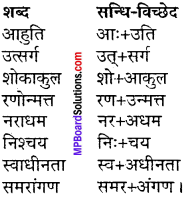

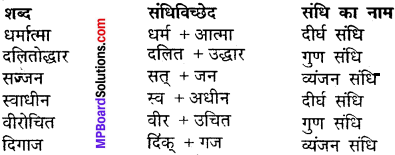

निम्नलिखित शब्दों का संधि-विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए –

धर्मात्मा, दलितोद्धार, सज्जन, स्वाधीन, वीरोचित, दिग्गज।।

उत्तर;

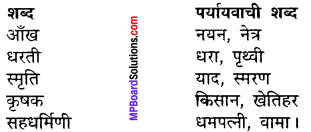

प्रश्न 3.

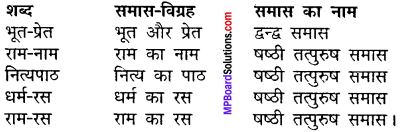

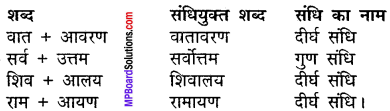

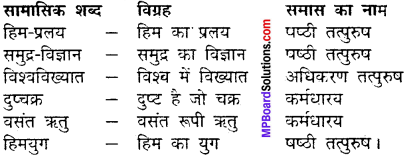

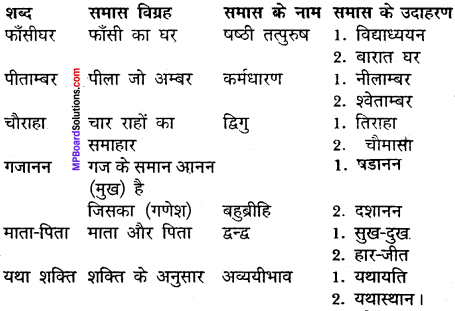

निम्नलिखित सामासिक शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए तथा प्रयुक्त समास के अन्य दो-दो उदाहरण लिखिए।

- फाँसीघर

- पीताम्बर

- चौराहा

- गजानन

- माता-पिता

- यथा शक्ति।

उत्तर:

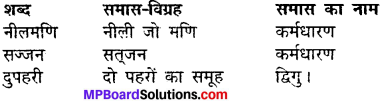

प्रश्न 4.

‘ईय’ तथा ‘पन’ प्रत्यय लगाकर चार-चार शब्द बनाइए: जैसे-पूजनीय, उतावलापन।

उत्तर:

‘इय’ प्रत्यय लगाकर चार शब्द-माननीय, वन्दनीय, आदरणीय, और अनुकरणीय।

‘पन’ प्रत्यय लगाकर चार शब्द-कालापन, भोलापन, अपनापन और लड़कपन ।

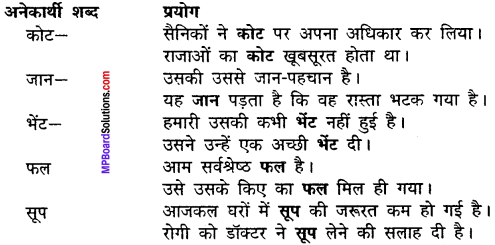

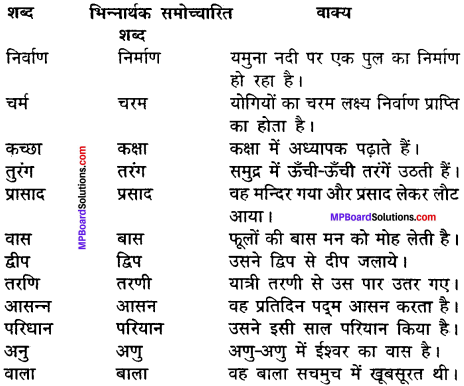

प्रश्न 5.

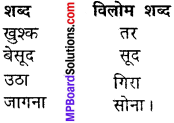

‘अन’ और ‘अनु’ उपसर्ग लगाकर चार-चार शब्द बनाइए, जैसे-अनचाहा, अनुयायी।

उत्तर:

‘अन’ उपसर्ग लगाकर चार शब्द-अनजान, अनाहार, अनर्थ और अनंत।

‘अनु’ उपसर्ग लगाकर चार शब्द-अनुमान, अनुसार, अनुचर और अनुराग।

अंतिम संदेश योग्यता विस्तार

प्रश्न 1.

महात्मा गाँधी से संबंधित किसी ऐसे प्रसंगों का पता लगाइए जिसमें उन्होंने किसी को हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना रखने की जगह उसे क्षमा कर दिया हो।

उत्तर:

उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर छात्र/छात्रा अपने अध्यापक/ अध्यापिका की सहायता से हल करें।

![]()

प्रश्न 2.

क्रांतिकारियों अथवा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिखे अन्य पत्र संकलित कीजिए।

उत्तर:

उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर छात्र/छात्रा अपने अध्यापक/ अध्यापिका की सहायता से हल करें।

प्रश्न 3.

शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की रचनाओं को संगृहीत कीजिए तथा उन्हें विद्यालय के वार्षिक/सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुनाइए।

अथवा

उनके द्वारा रचित रचनाओं की हस्तलिखित पुस्तिका का प्रकाशन कीजिए।

उत्तर:

उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर छात्र/छात्रा अपने अध्यापक/ अध्यापिका की सहायता से हल करें।

प्रश्न 4.

जॉतिकारियों से संबधित घटनाओं और प्रसंगों से जुड़े नाटकों को खोजकर या स्वयं तैयार कर उसका अभिनय वार्षिक उत्सव अथवा किसी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर पर प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर छात्र/छात्रा अपने अध्यापक/ अध्यापिका की सहायता से हल करें।

अंतिम संदेश परीक्षोययोगी अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

अंतिम संदेश लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ ने कौन-सा पत्र और कब लिखा?

उत्तर:

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ ने ‘अंतिम संदेश’ नामक पत्र 19 दिसम्बर, 1927 को गोरखपुर जिला जेल से अपनी फाँसी के एक घंटे पहले लिखा।

प्रश्न 2.

अपनी माँ से भेंट का राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ पर क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर:

अपनी माँ से भेंट का राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ पर बहुत बझे प्रभाव पड़ा। उनका उत्साह दुगुना हो गया। उनकी बड़ी खुशी के साथ अपना प्राण त्यागने की हिम्मत बढ़ गई।

![]()

प्रश्न 3.

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ ने अपने देशवासियों से क्या विनती की?

उत्तर:

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ ने अपने देशवासियों से यह विनती की कि कोई भी घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाए, किन्तु करुणा सहित प्रेमभाव का व्यवहार किया जाए।

अंतिम संदेश दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ ने क्या करना अनुचित और अपने प्रति अन्याय माना और क्यों?

उत्तर:

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ ने अपनी मृत्यु से अचानक उत्तेजित होकर अपने शत्रुओं को क्षति पहुँचाने के काम को अनुचित माना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमुक ने मुखबरी कर दी या अमुक पुलिस से मिल गया या गवाही दी, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाए अथवा उसको कोई आघात पहुँचाया जाए, बिलकुल अनुचित है। उनके प्रति यह अन्याय होगा। ऐसा इसलिए कि जिस किसी ने भी उनके प्रति शत्रुता पूर्ण व्यवहार किया है, उसे उन्होंने क्षमा कर दिया है।

प्रश्न 2.

राम प्रसाद ‘विस्मिल’ किस प्रकार के नवजवानों को क्या-क्या करने की सीख दी और क्यों?

उत्तर:

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ ने जोशीले, उमंगित और उत्तेजित नवजवानों को यथाशीघ्र गाँवों में जाकर किसानों की दशा सुधारने, मजदूरों के जीवन-स्तर ऊँचा उठाने, सामान्य जन को सुशिक्षा देने और दलितोद्धार के लिए प्रयत्नशील होने की सीख दी। यह इसलिए कि उस प्रकार के काम पूरे होने पर उन्हें मृत्यु दण्ड देने वाले लज्जित हो जाएंगे। इससे उनकी आत्मा को शान्ति मिलेगी।

प्रश्न 3.

राम प्रसाद ‘बिस्मिल -लिखित ‘अंतिम संदेश’ नामक पत्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’-लिखित ‘अंतिम संदेश’ नामक पत्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं –

‘अंतिम संदेश’ शहीद राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ द्वारा अपनी माँ को लिखा एक ऐतहासिक पत्र हैं जो उन्होंने अपनी फाँसी के मात्र एक घण्टे पहले लिखा था। पत्र में उन्होंने अपनी माँ से हुई भेंट का उल्लेख करते हुए अपने प्राणोत्सर्ग को भारत माता के चरणों में एक तुच्छ भेंट और हर्ष का कारण बताया। यह पत्र भारत के नवयुवकों के लिए प्रेरणाप्रद अंतिम संदेश है। इस पत्र से पता चलता है कि वे अपने शत्रुओं को हृदय से क्षमा कर चुके थे। वह अपेक्षा करते हैं कि नवयुवक अपने जोश को सकारात्मक दिशा देने का काम करें। उनके अनुसार देश-द्रोहियों से भी करुणा और प्रेम का व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके इन मर्मस्पर्शी भावों से पता चलता है कि वे परिस्थितियों से प्रेरित होकर क्रांतिकारी बने जबकि वे स्वभाव से संत थे।

अंतिम संदेश लेखक-परिचय

प्रश्न 1.

राम प्रसाद बिस्मिल का संक्षित जीवन-परिचय देते हुए उनके महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

जीवन परिचय-राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ का जन्म उत्तर-प्रदेश के मैनपुरी जिले में 4 जून, 1887 को हुआ था। उनका बचपन मध्य-प्रदेश के जिला मुरैना के अपने पैतृक स्थान बरवई में बीता था। वे बचपन से ही स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से काफी हद तक प्रभावित थे। फलस्वरूप वे उनके अनुयायी बन गए। देश की आजादी के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे। इसके लिए उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाये। अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर उन्होंने ‘हिन्दुस्तान प्रजातंत्र संघ’ की स्थापना की। इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि यथाशीघ्र भारत माँ को गुलामी के बंधन से मुक्त कराया जाए।

इस दिशा में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जन-विरोधी नीतियों का खुल्लमखुल्ला विरोध किया। उनके इस कार्य में सहयोग देने वालों में अनेक क्रांतिकारी थे। उनमें सर्वप्रमुख शहीद अशफाक उल्ला खाँ, ठाकुर रोशन सिंह, राजेन्द्र सिंह लाहड़ी, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, मन्मथनाथ गुप्त, सुखदेव, राजगुरु आदि थे। भारत माँ को परतंत्रता के बंधन से मुक्त कराने के साथ-साथ उनका लक्ष्य शोषण और अन्याय से मुक्त खुशहाल समाज को बनाने का भी था। उनको क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी वे निडर बने रहे और अंग्रेजों का विरोध करते रहे। फाँसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी उनकी आवाज को अंग्रेज नहीं दबा सके। वे अदालत में और फांसी के फंदे पर झूलते समय भी ‘प्रजातंत्र अमर रहे’ का जोशीला नारा लगाते रहे। 19 दिसम्बर, 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गयी।

महत्त्व:

रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ के देश-भक्तिपूर्ण गीतों ने भारतीय युवकों में आजादी की व्याकुलता और तड़प के साथ अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की बड़ी भावना उत्पन्न की। उनका महान पवित्र बलिदान युग-युग तक देशभक्ति के भावों को जगाता रहेगा। उन्होंने ‘सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है’ जैसे देशभक्ति और बलिदानी गीतों को तो लिखा ही है, इसके साथ-ही-साथ उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण संस्मरण और पत्र भी लिखे हैं। उनके पत्रों में राष्ट्रीयता, उदारता और ग्रामीण जन-जीवन के प्रति चिंता के भाव भरे हैं।

अंतिम संदेश पाठ का सारांश

प्रश्न 1.

राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ लिखित पत्र ‘अंतिम संदेश’ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:

शहीद राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ लिखित पत्र ‘अंतिम संदेश’ न केवल एक ऐतिहासिक पत्र है, अपितु, अविस्मरणीय भी है। वह पत्र उन्होंने अपनी माँ को 19 दिसम्बर, 1927 को गोरखपुर जिला जेल से अपनी फाँसी के एक घंटे पहले लिखा था। ‘बिस्मिल’ ने अपने उस पत्र में अपनी माँ को संबोधित करते हुए लिखा था –

पूजनीय माँ! आप से मैंने कल भेंट की तो मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। उससे मैं खुशी से फाँसी का फंदा चुमूंगा। मैं समझता हूं कि आप मेरे देश-सेवा के लिए प्राण निछावर से खुश रहेंगी। मेरे कई साथियों को फाँसी दी जा चुकी है। मुझे भी एक घंटे में दे दी जायेगी। मैं अपने देश के नवजवानों को इस पत्र के द्वारा यह अपना अंतिम संदेश देना चाहता हूँ कि वे मेरी फाँसी के कारण बने हुए किसी को कोई क्षति न पहुँचाएं। अगर वे ऐसा करते हैं, तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने अपने शत्रुओं को दो कारणों से क्षमा कर दिया है –

1. भारतवर्ष का वायुमंडल तथा परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि इसमें अभी दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति बहुत कम उत्पन्न होते हैं:

2. मैं महर्षि दयानंद का अनुयायी हूँ, जिन्होंने अपने जहर देने वाले को अपने पास से रुपये देकर भगाकर बचा दिया था। मेरी मृत्यु से उत्तेजित नवजवान यथाशीघ्र गाँव-सुधार में लग जाएँ। यथाशक्ति अशिक्षा को दूर करने के लिए कमर कस लें। दलितोद्धार में लग जाएं। इससे मुझे शांति मिलेगी। मेरी यही प्रार्थना है कि सबके प्रति करुणा और प्रेम का व्यवहार किया जाए।

अंतिम संदेश संदर्भ-प्रसंगसहित व्याख्या

प्रश्न 1.

हमारी मृत्यु से किसी को क्षति और उत्तेजना हुई हो, तो उसको सहसा उतावलेपन से कोई ऐसा कार्य न कर डालना चाहिए कि जिससे मेरी आत्मा को कष्ट पहुँचे। यह समझकर कि अमुक ने मुखबरी कर दी अथवा अमुक पुलिस से मिल गया या गवाही दी, इसलिए किसी की हत्या कर दी जाए या किसी को कोई आघात पहँचाया जाए, मेरे विचार में ऐसा करना सर्वथा अनुचित तथा मेरे प्रति अन्याय होगा। क्योंकि जिस किसी ने भी मेरे प्रति शत्रुता का व्यवहार किया है और यदि क्षमा कोई वस्तु है तो मैंने उन सबको अपनी ओर से क्षमा किया।

शब्दार्थ:

- क्षति – हानि, नुकसान।

- उत्तेजना – अधिक क्रोध, उतावलापन।

- सहसा – अचानक।

- अमुक – किसी।

- मुखबरी – खबर करना।

- आघात – चोट।

- सर्वथा – हर प्रकार से।

प्रसंग:

प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी सामान्य भाग-1’ में संकलित है तथा शहीद राम प्रसाद ‘बिस्मिल’-लिखित पत्र ‘अंतिम संदेश’ शीर्षक से उद्धृत है। ‘बिस्मिल’ ने अपनी माँ के नाम लिखे इस पत्र में अपने देश के नवजवानों को समझाते हुए कहा है कि –

व्याख्या:

मुझे देश-भक्ति के लिए दिए गये कार्यों के विरोध में फांसी की सजा हुई है। लेकिन इससे मैं तनिक भी उत्तेजित और ,अशान्त नहीं हूँ। यह भी कि मैं इसके लिए किसी को दोषी भी नहीं मान रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी मेरी मृत्यु के बाद किसी के प्रति कोई आक्रोश न करें। किसी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाएं। अपने उतावलेपन का शिकार किसी को न बनाएं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो इससे मेरी आत्मा को शान्ति नहीं मिलेगी। उसे तो भारी दुख ही मिलेगा।

इस प्रकार मेरी मृत्यु के बाद अपने उतावलेपन में आकर किसी को यह समझकर कि उसने मेरे विपरीत मुखबरी की है या पुलिस की मेरे विरुद्ध सहायता की है या गवाही दी है, इसलिए उस पर किसी प्रकार का वार किया जाए या उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, इस प्रकार के विचार और इस प्रकार के उठाए गए कदम किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं हैं। इससे मेरे प्रति सहानुभूति नहीं होगी अपितु मेरे प्रति तो अन्याय ही होगा। मेरे प्रति सहानुभूति और अपनापन रखने वालों को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जिसने मेरे प्रति शत्रुता किया है, उसे मैंने बड़े ही सहज भाव से क्षमा कर दिया है।

विशेष:

- भाषा अत्यधिक सरल और सपाट है।

- शैली भावात्मक है।

- देश-भक्ति की भावना है।

- भक्ति -रस का प्रवाह है।

- यह अंश प्रेरक रूप में है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- उपर्युक्त कथन किसका और किसके प्रति.है?

- ‘बिस्मिल’ को अपनी आत्मा को किससे कष्ट होने की आशंका है?

उत्तर:

- उपर्युक्त कथन राम प्रसाद बिस्मिल’ का अपने देश के नवजवानों के प्रति है।

- ‘बिस्मिल’ को अपनी आत्मा को अपने शत्रुओं द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने से कष्ट होने की आशंका है।

गद्यांश पर आधारित बोधात्मक प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- ‘बिस्मिल’ ने अपने देश के नवजवानों को क्यों उपदेश दिया?

- अपने शत्रुओं को क्षमा कर देने से ‘बिस्मिल’ के किस स्वभाव का पता चलता है?

उत्तर:

1. ‘बिस्मिल’ ने अपने देश के नवजवानों को उपदेश दिया। यह इसलिए कि वे उनकी मृत्यु से उत्तेजित होकर उनके शत्रुओं को किसी-न-किसी प्रकार से कोई आघात न पहुँचाएं या उनमें से किसी की हत्या न कर दें। अगर वे ऐसा करेंगे तो वह उनके प्रति अन्याय होगा। यही नहीं उनकी आत्मा को शान्ति नहीं मिलेगी।

![]()

प्रश्न 2.

यदि नवयुवकों के हृदय में कोई जोश, उमंग तथा उत्तेजना उत्पन्न हुई है तो उन्हें उचित है कि शीघ्र ग्रामों में जाकर कृषकों की दशा सुधारें, श्रमजीवियों की स्थिति को उन्नत बनावें, जहाँ तक हो सके साधारण जन-समूह को सुशिक्षा दें, और यथाशक्ति दलितोद्धार के लिए प्रयत्न करें। जब इतने काम होंगे तो जिन्हें दण्ड देने की इच्छा है वे लज्जित होंगे और मेरी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। मेरी यही विनती है कि कोई भी घृणा तथा उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाए। किन्तु करुणा सहित प्रेमभाव का बर्ताव किया जाए।

शब्दार्थ:

- जोश – उत्साह।

- उत्तेजना – उतावलापन।

- शीघ्र – जल्दी।

- ग्राम – गाँव।

- कृषकों – किसानों।

- श्रमजीवियों – मजदूरों।

- उन्नत – विकसित।

- दलितोद्धार – पिछड़ों की भलाई।

- विनती – प्रार्थना।

- करुणा – दया।

- बर्ताव – व्यवहार।

प्रसंग:

पूर्ववत्। इसमें ‘बिस्मिल’ ने अपने देश के नवजवानों को उत्साहित करते हुए कहा है कि –

व्याख्या:

यदि उनकी मृत्यु से उनके देश के नवजवानों में किसी प्रकार का जोश, कुछ कर गुजरने का उत्साह या कोई उत्तेजना होती है, तो ऐसे नवजवानों को मेरी सीख है कि यथाशीघ्र देश के हरेक गाँव में जाएं। वहाँ जाकर ग्रामीणों को खासतौर से किसानों की दीन-दशा को देखें। उन्हें अच्छी और सुखद दशा में लाने के लिए आवश्यक कदम उठायें। मजदूरों और रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों की दुखद दशा से उन्हें सुखद दशा में लाने के लिए पूरी-पूरी कोशिश करें। इसी के साथ वे अज्ञानता और अशिक्षा को दूर करने में लग जाएं। इस तरह दे दलितों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए बार-बार प्रयास करते रहें।

जब इस प्रकार के आवश्यक और समुचित कदम उठाये जायेंगे तो जो उन्हें फांसी की सजा देना चाहते हैं, वे ऐसे उठाए गए कदमों को देखकर पानी-पानी हो जायेंगे। इससे मेरी आत्मा को प्रसन्नता और शान्ति प्राप्त होगी। बिस्मिल का अपने देश के नवजवानों से पुनः कहना है कि हे देश के नवजवानों! उनकी उनसे यही एकमात्र प्रार्थना है कि उनकी मृत्यु से वे किसी प्रकार से उत्तेजित न होकर शान्तिपूर्वक देश और समाज के लिए कदम-से-कदम बढ़ाकर चलें। इसके लिए यह भी बेहद जरूरी है कि वे देश-समाज में मधुर और सरस वातावरण पैदा करें। यह ध्यान रखें कि उस वातावरण में कोई किसी से न तो नफरत करे और न किसी की उपेक्षा ही करे। सभी परस्पर करुणा और प्रेम का ही व्यवहार करें।

विशेष:

- सम्पूर्ण कथन भाववर्द्धक है।

- तत्सम शब्दों की प्रधानता है।

- देश-भक्ति का प्रवाह है।

- वीर रस का संचार है।

- यह अंश हृदयस्पर्शी और प्रेरक रूप में है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- नवयुवकों को ‘बिस्मिल’ राष्ट्रीय उत्थान में क्यों लगाना चाहते हैं?

- ‘बिस्मिल’ किस-किस के प्रति चिन्ता और सहानुभूति हैं?

उत्तर:

1. नवयुवकों को ‘बिस्मिल’ राष्ट्रीय उत्थान में लगाना चाहते हैं। इसके तीन कारण हैं –

- उत्तेजित नवयुवक कोई छोटी-बड़ी हिंसा न कर पाएँ।

- देश और समाज की तत्कालीन गिरी हुई दशा में सुधार आ जाए।

- ‘बिस्मिल’ को दण्ड देने की इच्छा रखने वाले लज्जित हो जाएं। इससे उनकी आत्मा को शान्ति मिल सकेगी।

2. ‘बिस्मिल’ को ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों, सामान्यजन और दलितों के प्रति चिंता और सहानुभूति थी।

गद्यांश पर आधारित बोधात्मक प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- उपर्युक्त गद्यांश से राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ के किस स्वभाव का पता चलता है?

- राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ किस प्रकार का वातावरण देखना चाहते थे?

उत्तर:

- उपर्युक्त गद्यांश से राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ के संत स्वभाव का पता चलता है।

- राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ परस्पर मेल-मिलाप, भाईचारा, करुणा और प्रेमभाव से परिपूर्ण वातावरण देखना चाहते थे।