MP Board Class 11th Hindi Swati Solutions गद्य Chapter 8 कोणार्क

कोणार्क अभ्यास

कोणार्क अति लघु उत्तरीय प्रश्न

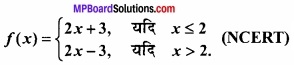

प्रश्न 1.

धर्मपद के प्रति विशु का अतिशय स्नेह का मुख्य कारण क्या था?

(क) धर्मपद का आशु शिल्पी होना।।

(ख) धर्मपद का निश्छल और व्यवहार कुशल होना।

(ग) धर्मपद की कला में अपनी झलक देखना।

(घ) धर्मपद का निडर एवं विद्रोही स्वभाव होना।

(ङ) घोर विपत्ति और असहायता की स्थिति में आशा की किरण बनकर धर्मपद का आना।

उत्तर:

(क) धर्मपद का आशु शिल्पी होना।

प्रश्न 2.

कोणार्क मन्दिर कहाँ स्थित है?

उत्तर:

कोणार्क मन्दिर उड़ीसा प्रान्त में पुरी के समीप समुद्र तट पर स्थित है।

प्रश्न 3.

कोणार्क मन्दिर किस देवता से सम्बन्धित है?

उत्तर:

कोणार्क मन्दिर सूर्य देवता से सम्बन्धित है।

![]()

प्रश्न 4.

महामात्य ने कितने दिन में मन्दिर पूरा करने का आदेश दिया था?

उत्तर:

महामात्य ने मन्दिर को पूरा करने के लिए एक सप्ताह का आदेश दिया।

प्रश्न 5.

विशु ने मन्दिर के पूरा होने पर धर्मपद को क्या देने का वचन दिया?

उत्तर:

विशु ने मन्दिर के पूर्ण होने पर धर्मपद को महाशिल्पी का पद देने का वचन दिया।

कोणार्क लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

धर्मपद कौन था? वह विशु से क्यों मिलना चाहता था? (2009)

उत्तर:

धर्मपद 18 वर्ष का असाधारण वृत्ति वाला युवक था। उसका रंग साँवला, आँखें तेज से युक्त तथा बाल घुघराले थे। वह विशु से इसलिए मिलना चाहता था, क्योंकि उसने यह सुम रखा था कि कोणार्क मन्दिर में वर्षों से अनेक शिल्पी कार्य कर रहे थे। लेकिन उन शिल्पियों को तथा उनकी स्त्रियों को दासियों के समान कार्य करना पड़ता था। समस्त उत्कल में अकाल पड़ रहा था। शिल्पियों के निरन्तर कार्य करने के बाद भी उन्हें अमानवीय व्यवहार और अत्याचार को सहन करना पड़ता था। इस प्रकार धर्मपद शिल्पियों की परेशानियों को सबके सम्मुख रखना चाहता था।

प्रश्न 2.

मन्दिर पूरा न बनने की स्थिति में विशु ने क्या निर्णय लिया और क्यों? कारण सहित लिखिए।

उत्तर:

मन्दिर पूरा न बनने की स्थिति में विशु ने यह निर्णय लिया कि यदि कोणार्क का मन्दिर बनवाकर पूर्ण करने में धर्मपद की युक्ति सफल हो गयी तो विशु अपने स्थान पर धर्मपद को महाशिल्पी बना देगा। यह निर्णय विशु ने इसलिए लिया था क्योंकि महामन्त्री चालुक्य ने यह घोषणा कर दी थी, कि यदि सप्ताह भर के अन्दर कोणार्क की स्थापना नहीं हुई तो वे समस्त शिल्पियों के हाथ काटकर फेंक देंगे। इसका प्रमुख कारण था, कि चालुक्य ने सुन रखा था कि कोणार्क में राज्य कोष व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है। शिल्पी अपना कार्य उचित प्रकार नहीं कर रहे हैं। वे अपना समय व्यर्थ की गप्पों में लगाते हैं। अत: दस दिन के बाद भी कलश स्थापना नहीं हो पायी। इस प्रकार धन व समय दोनों का दुरुपयोग हो रहा है। महामन्त्री के विरुद्ध जाने का साहस विशु को न था और वह कभी भी यह नहीं चाहता था कि शिल्पियों के हाथ काट डाले जायें।

प्रश्न 3.

विशु धर्मपद से क्यों प्रभावित हुए? सकारण लिखिए। (2008, 09)

उत्तर:

विशु धर्मपद से इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि धर्मपद कला का पारखी था। कला को वह जीवन यापन का साधन ही नहीं अपितु जीवन की सबसे श्रेष्ठ पूँजी समझता था। जब धर्मपद को पता चलता है कि सात दिन के पश्चात उत्कल के समस्त शिल्पियों का रक्त बहेगा, विपत्ति में अन्य शिल्पियों का सहयोग करने के लिए आगे बढ़ता है और इस प्रकार कहता है-

“निर्दय अत्याचार की छाया में ही जो विकसते और मुरझाते हैं, उनको एकाध विपत की घड़ी के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं आर्य।”

इस प्रकार की भावना धर्मपद के मन में इसलिए जागृत हुई क्योंकि उसे यह बात ज्ञात थी कि शिल्पियों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। धर्मपद कभी भी यह नहीं चाहता था कि शिल्पियों को परिश्रम करने के उपरान्त कार्य पूरा न होने पर सजा भुगतनी पड़े। इसके पश्चात् वह सरलता से अपनी युक्ति सफल हो जाने पर एक दिन के लिए महाशिल्पी के समस्त अधिकार माँग लेता है।

लेकिन धर्मपद का उद्देश्य प्रधान शिल्पी बनने का नहीं था। उसका उद्देश्य तो केवल इतना था कि कोणार्क का मन्दिर पूर्ण हो जाये। विशु धर्मपद की कर्त्तव्य भावना, सरलता एवं सहनशीलता से प्रभावित था। प्रताड़ित होने पर भी धर्मपद कर्त्तव्य से विमुख नहीं हुआ। अपने शिल्पी साथियों की तत्परता से सहायता करने में जुट गया। शिल्पकार ही शिल्पकार की वेदना को आँकने में सक्षम होता है।

![]()

प्रश्न 4.

महामात्य के चरित्र की तीन विशेषताएँ बताइए। (2017)

उत्तर:

महामात्य के चरित्र की विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

(1) अभिमानी एवं हृदयहीन – महामात्य चालुक्य अभिमानी एवं हृदयहीन था। उसको किसी के भी सम्मान की परवाह नहीं थी। वह अपनी आज्ञा को सर्वोपरि मानकर प्रजा से उसका पालन करवाना चाहता था। उसके हृदय में शिल्पियों के प्रति न तो दया भावना थी, न ही सम्मान की भावना। चालुक्य के इस कथन को देखें धर्मपद को खड़ा देखकर कहता है-

“प्रतिहारी, इसे धक्का देकर निकालो। मुफ्तखोर कहीं का।

वह शिल्पियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता था।

(2) कार्यकुशल – महामात्य चालुक्य एक चतुर महामात्य था। वह प्रजा की प्रत्येक गतिविधि पर निगाह रखता था। उसका मुख्य उद्देश्य रहता था कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की चालाकी न करे। इसी कारण वह बिना किसी सूचना के अचानक ही पहुँचकर शिल्पियों की गतिविधियों का निरीक्षण करता था। वह इस बात को भी स्वीकार करता था कि यदि मैं ऐसा न करूँ तो तुम लोगों का भेद कैसे खुलेगा? चालुक्य की कार्यकुशलता का उदाहरण उसके इस कथन से स्पष्ट होता है-

“सूचना देता तो तुम लोगों को भंडाफोड़ कैसे होता? राजनगरी में मैंने ठीक सुना था कोणार्क में राज्य कोष नष्ट हो रहा है। न शिल्पी लोग ठीक काम रहे हैं न मजदूर। दस दिन हो गए कलश तक न स्थापित हो सका।”

(3) कटुभाषी – महामात्य कार्यकुशल ही नहीं अपितु वह कटुभाषी भी था। यह बात उसके व्यवहार से पूर्णतः उजागर हो जाती है- “कटु शब्द (पैशाचिक हास्य) अब कटु शब्दों से काम नहीं चलेगा विशु। मैंने सुना है कि शिल्पी लोग राज्य के विरुद्ध सिर उठा रहे हैं, सुवर्ण मुद्राओं में वेतन माँगते हैं, और-”

इस प्रकार महामात्य के कटु व्यवहार का पता चलता है। उत्कल नरेश कुछ कहे अथवा न कहे वह अपनी आज्ञा को नरेश की आज्ञा घोषित कर मनमानी करना चाहता है। क्योंकि जब उत्कल नरेश बंग विजय करने गये थे तभी महामात्य यह घोषणा कर देता है और कहता है-

“सुन लो और कान खोलकर सुन लो। आज से एक सप्ताह के अन्दर यदि कोणार्क देवालय पूरा न हुआ तो (कुछ रुककर शब्दों पर जोर देते हुए) तुम लोगों के हाथ काट दिये जायेंगे।” महामात्य अपनी बात को महत्त्व देते हुए पुन: कहता है (रुकता हुआ) हाँ, हाँ। महाराज नरसिंह देव की आज्ञा है। ……और मेरी, महादण्डपाशिक की आज्ञा है (चलते समय सब लोगों पर क्रूर दृष्टि डालते हुए) उत्कल नरेश। हूँ।

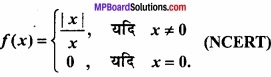

प्रश्न 5.

सौम्य कौन थे तथा विशु को जीवन की किस घटना का पश्चाताप करने के लिए कहते हैं?

उत्तर:

तातश्री सौम्य नाट्याचार्य की वेशभूषा में हैं। नाट्याचार्य सौम्यश्री का विचार है कि जब नट मन्दिर में देव दासियाँ नृत्य करेंगी, तो ताल देने के लिए कोणार्क देवालय स्वयं ही थिरक उठेगा। इसके पश्चात् सौम्य अपनी मूर्ति बनाने के लिए विशु से कहता है। विशु तत्परता से छैनी, हथौड़ी लेकर मूर्ति बनाने में लग जाता है। उसी समय विशु और सौम्य परस्पर वार्तालाप करते हैं। विशु सौम्य से इस प्रकार कहता है-

“सौमू अगर कोणार्क पूरा नहीं हुआ तो उसे नष्ट करना होगा और मुझे पातकी का प्रायश्चित।”

इस बात का उत्तर देते हुए सौम्य कहता है-

“शिल्पी तुम विष्णु हो शंकर नहीं, निर्माता हो संहारक नहीं, और फिर ये स्तम्भ और ये पाषाण ! इन्हें तो भूकम्प ही गिरा सकते हैं, अथवा काल की गति।”

इस पर तात श्री सौम्य के समक्ष जब विशु अपने विचार पुनः व्यक्त करता है और सूर्य भगवान् की मूर्ति को निराधार बताता है।

तब तात सौम्य विशु को ईश्वर की शक्ति से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं कि तुम जिस ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते वही ईश्वर इस संसार का निर्माता है। वही इस संसार की गति है। अतः तुम्हें ईश्वर के प्रति इस प्रकार के विचार रखने के लिए पश्चाताप करना होगा। सर्वव्यापक भगवान् की सत्ता के प्रति विश्व नतमस्तक है। इसी घटना का पश्चाताप करने को कहा।

प्रश्न 6.

विशु के चरित्र पर प्रकाश डालिए। (2011)

उत्तर:

(1) आदर्श शिल्पी – कोणार्क एकांकी में विशु प्रमुख पात्र है। सम्पूर्ण एकांकी में एकमात्र आचार्य विशु ही इस प्रकार के आदर्श पात्र हैं जो समाज के प्रति एवं शिल्पियों के प्रति उदारता की भावना रखते हैं। वे एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व के पुरुष है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को महत्व प्रदान करते हैं। आचार्य विशु के इस कथन द्वारा यह बात ज्ञात होती है, जब राजीव कहता है कि एक नवयुवक आपसे मिलना चाहता है परन्तु उसकी वाणी ओजपूर्ण है। तब उसकी बात को आचार्य विशु सहजता से लेकर कहते हैं। मैं उसे अवश्य मिलूँगा। क्योंकि वे ऐसे के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हैं-

“मेरी दृष्टि के स्पर्श से उसकी प्रतिभा की गंध जागृत होकर उसकी वाणी को मौन कर देगी। मुझे उसकी कला चाहिए।”

(2) उदार एवं सहृदय – आचार्य विशु उदार एवं सहृदय प्रकृति के व्यक्ति हैं। उन्हें तनिक भी घमण्ड नहीं है। वे जीवन के प्रति भी इसी प्रकार कर दृष्टिकोण रखते हैं। देखिए-

“यह मन्दिर नहीं सारे जीवन की गति का रूपक है। हमने जो मूर्तियाँ इसके स्तम्भों, इसकी उपपीठ और अधिस्थान में अंकित की हैं उन्हें ध्यान से देखो। देखते ही उनमें मनुष्य के सारे कर्म, उसकी सारी वासनाएँ एवं मनोरंजन और मुद्राएँ चित्रित हैं। यही तो जीवन है।”

इस प्रकार आचार्य विशु जीवन के प्रत्येक पहलू को अपने ध्यान में रखते थे। उनके मन में शिल्पियों के प्रति उदारता की भावना थी। जब महामन्त्री चालुक्य यह आदेश देते हैं कि यदि कलश स्थापना एक सप्ताह के अन्दर नहीं हुई तो वे समस्त शिल्पियों के हाथ कटवा देंगे। तब आचार्य विशु को आश्चर्य होता है, वे निम्न प्रकार कहते हैं-

“(अविश्वासपूर्ण स्वर में) शिल्पियों के हाथ काट लिए जायेंगे। इसके पश्चात् आचार्य विशु अत्यन्त व्याकुल हो जाते हैं और अपने सहयोगी शिल्पियों को दण्ड के विषय में बताने का साहस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए वे एक युवक से कहते हैं “विनाश का वह संदेश अपने साथियों को भी सुना दो साहस नहीं कि उस विकराल घड़ी के लिए उन्हें तैयार कर सकूँ।”

(3) पद लालसा से मुक्त-आचार्य विशु.को केवल कर्म की चिन्ता है। उन्हें न तो अपने पद का घमण्ड है न ही किसी प्रकार का लालच । जब आचार्य विशु से धर्मपद एक दिन के उनके सभी अधिकार माँगता है। तब आचार्य विश सहजता से इस प्रकार कहते हैं-

“अगर कोणार्क पूरा हो जाता है तो एक दिन क्या सभी दिन के लिए वे अधिकार तुम्हारे हो जायेंगे। मैं तुम्हें अपने स्थान पर शिल्पी बना दूंगा।” इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य विशु को पद की कोई लालसा न थी।

(4) पारखी व्यक्ति-युवक धर्मपद यद्यपि आयु में आचार्य विशु से छोटा था। परन्तु आचार्य विशु ने उसे पूर्ण सम्मान दिया एवं उसकी प्रतिभा को सराहा। उस युवक ने आचार्य विशु के विनाश होने पर उन्हें कार्य करने की प्रेरणा दी। युवक की भावनाओं ने उन्हें कोणार्क मन्दिर की कलश स्थापना के लिए प्रेरित किया।

अन्त में कह सकते हैं आचार्य विशु एक आदर्श शिल्पी एवं उत्तम पात्र है। उनके मन मानस में मानवता एवं करुणा की लहरें तरंगित हो रही हैं। उनका जीवन एक वीतरागी संन्यासी की भाँति है, जो सर्वस्व अर्पण करके कलाकारों एवं जन-सामान्य को आनन्द की अनुभूति कराना चाहते हैं।

![]()

कोणार्क दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

नाटक के तत्त्वों के आधार पर कोणार्क के बारे में लिखिए।

उत्तर:

नाटक के तत्वों के आधार पर कोणार्क का वर्णन इस प्रकार है-

(1) कथावस्तु – कोणार्क की कथावस्तु मुख्य रूप से कोणार्क मन्दिर की स्थापना को लेकर है। प्रारम्भ में कोणार्क मन्दिर के विषय में बताया है कि वह एक भौतिक स्मारक नहीं अपितु भारत के सांस्कृतिक वैभव की भी धरोहर है। कोणार्क का सूर्य मन्दिर उड़ीसा प्रान्त में समुद्र तट पर स्थित है। कथावस्तु में लेखक ने कोणार्क मन्दिर के भव्य सौन्दर्य एवं शिल्पियों की कलाकृति को विशेष महत्त्व दिया है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने उस समय की तत्कालीन सामाजिक एवं राजव्यवस्था का भी वर्णन किया है। कथावस्तु में यथास्थान आरोह-अवरोह है। शिल्पकारों के दण्डाधिकारी द्वारा हाथ कटवाने का आदेश कथा का चरमोत्कर्ष है। कथानक धारा प्रवाह एवं रोचक है।

(2) पात्र चरित्र-चित्रण – प्रस्तुत एकांकी में कई पात्र हैं सबका अपना-अपना स्थान एवं महत्त्व है। एकांकी में सभी पुरुष पात्र हैं। मुख्य रूप से विशु, धर्मपद, सौम्य, चालुक्य (महादण्डाधिकारी), राजीव एवं उत्कल नरेश गौण पात्र हैं।

(i) विशु-प्रस्तुत एकांकी का प्रमुख पात्र महाशिल्पी था। वह सरल, सहृदय एवं उत्तम विचारों वाला था। कोणार्क मन्दिर की स्थापना के लिए अथक प्रयास करता है। धर्मपद को अपना पद देने के लिए भी सहर्ष तैयार हो जाता है, क्योंकि वह महा चालुक्य के दण्ड से भयभीत था। वह यह कदापि नहीं चाहता था कि कोणार्क मन्दिर की स्थापना अपूर्ण रहे। शिल्पियों को अकारण ही अपने हाथ गँवाने पड़े। इस समस्या का समाधान विशु धर्मपद की सहायता से करता है। इस प्रकार विशु एक सहृदय एवं उदार विचारों वाला कलाकार है व कला के प्रति समर्पित है।

(ii) धर्मपद-एक साधारण साँवले रंग का 18 वर्ष का नवयुवक है। वह महत्त्वाकांक्षी, निश्छल एवं व्यवहार कुशल है। धर्मपद निडर एवं विद्रोही स्वभाव का है। विपत्ति में वह अपने अपमान की चिन्ता न करते हुए कोणार्क मन्दिर में कलश स्थापना का प्रयास करना चाहता है। वह एक कर्त्तव्यपरायण और आत्मविश्वासी युवक है। उसे ज्ञात था कि कलश स्थापना करना सरल नहीं है परन्तु वह एक बार प्रयत्न करके सभी शिल्पियों को दण्ड से बचाना चाहता है। इस प्रकार चारित्रिक विश्लेषण में इस एकांकी का श्रेष्ठ पात्र धर्मपद है। पराए दुःख में सहभागी बनना उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य है।

(iii) सौम्य-नाट्याचार्य है इस कारण वह कलाकार एवं शिल्पियों को सम्मान देता है। उसके शिल्पियों के प्रति इस प्रकार के विचार हैं-

“शिल्पी तुम विष्णु हो, शंकर नहीं। निर्माता हो संहारक नहीं। और फिर ये स्तम्भ और ये पाषाण। इन्हें तो भूकम्प ही गिरा सकते हैं अथवा काल की गति।”

वह उत्कल नरेश को एक श्रेष्ठ व्यक्ति मानता है। चालुक्य के प्रति उसके विचार निम्नवत् हैं-

“चालुक्य महामात्य का इस तरह सहसा आना मुझे अच्छा नहीं लगता, विशु।”

“उत्कल नरेश का क्रोध चाहे क्षणिक भले ही हो लेकिन महामात्य राजराज चालुक्य उसे प्रज्ज्वलित रखते हैं और उन्होंने दया से पसीजना नहीं सीखा है।”

इस प्रकार सौम्य के हृदय में उत्कल नरेश के प्रति सम्मान की भावना है। महाराज चालुक्य को वे हृदयहीन व्यक्ति घोषित करते हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयं महादण्डपाशिक की क्रूरता को देखा है। वे इस प्रकार कहते हैं-

“राजनगरी में अपराधियों के हाथ कटते मैंने देखे हैं। बड़ी पीड़ा होती है।” इस प्रकार सौम्य एक आदर्श एवं उत्तम विचारों वाला नाट्याचार्य है।

(iv) महामंत्री चालुक्य-महामंत्री चालुक्य अत्यन्त क्रूर एवं दुष्ट प्रवृत्ति का शंकालु व्यक्ति है। उसको किसी भी व्यक्ति के प्रति विश्वास न था। प्रत्येक राज्य कर्मचारी को शंका की दृष्टि से देखता था। उसके हृदय में राजकर्मचारियों के प्रति इस प्रकार के विचार थे-

“राजनगरी में मैंने ठीक सुना था कि कोणार्क में राज्य कोष नष्ट हो रहा है। न शिल्पी लोग ठीक काम कर रहे हैं न मजदूर। दस दिन हो गये कलश स्थापित न हो सका।”

इसके पश्चात विशु को आदेश देता है यदि एक सप्ताह के अन्दर कलश स्थापना न हुई तो शिल्पियों के हाथ काट डाले जायेंगे। चालुक्य की उक्त भावना उसके हृदय हीनता और क्रूरता का प्रतीक है।

(v) उत्कल नरेश-एक कुशल शासक एवं आदर्श विचारों के हैं। उनके हृदय में दया सद्भावना है। वे महामात्य पर सम्पूर्ण राज्य का उत्तरदायित्व सौंप कर बंग विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। वे सरल व सहृदय व्यक्ति हैं। उनके विषय में शिल्पी विशु के विचार इस प्रकार हैं। “महाराज श्री नरसिंह देव की क्रोधाग्नि? उसे तो करुणा की फुहारें क्षण भर में शान्त कर देती हैं।” वह इस एकांकी के गौण पात्र हैं।

(vi) राजीव-राजीव प्रधान मूर्तिकार है। सरल व सहृदय विचारों वाला व्यक्ति है। शिल्पियों के प्रति उसके हृदय में सम्मान एवं दया की भावना है। उसकी दृष्टि में चालुक्य महामंत्री अत्यन्त दुष्ट है, उसको वह देखना भी पसन्द नहीं करता था। उत्कल नरेश व अन्य शिल्पियों के प्रति उदारता का भाव रखता है। कला का पारखी एवं सम्मान करने वाला आदर्श पुरुष है।

इस प्रकार निष्कर्ष में कह सकते हैं कि नाटकीय तत्त्वों के आधार पर प्रस्तुत नाटक सफल एवं प्रशंसनीय है। नाटक के पात्र जीवन्त एवं विषयानुरूप हैं।

(3) भाषा-शैली – प्रस्तुत एकांकी की भाषा सरल, तत्सम प्रधान संस्कृतनिष्ठ है। वाक्य सुगठित हैं तथा वाक्य विन्यास दीर्घ है। लेकिन उनमें सरलता भावगम्य की सहजता है।

भाषा का उदाहरण देखिए-मुझे न मालूम था कि सूर्यदेव के जिस विशाल वाहन का स्वप्न मैं देखा करता था, वह सच्चा होते-होते इस पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरण छूने के लिए उतावला हो उठेगा। भाषा काव्य गुणों से युक्त है। शैली परिमार्जित तथा प्रवाहपूर्ण तथा विषय को स्पष्ट करने में पूर्णरूपेण सक्षम है।

(4) देशकाल वातावरण – प्रस्तुत एकांकी में मन्दिर कलश की स्थापना के समय उपस्थित व्यवधान का अंकन है। मन्दिर के निर्माण में शिल्पियों ने अथक परिश्रम करके जो योगदान दिया है वह प्रशंसनीय है। एकांकीकार ने तत्कालीन सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था का उल्लेख किया है।

राजनैतिक दशा का उदाहरण देखिए – राज्य सेना तो बंग प्रदेश में यवनों से लड़ रही है और इधर दण्डपाशिक सैनिकों के बल पर महामात्य की शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

सामाजिक दशा का उदाहरण – “पसीने में नहाते हुए किसान की, कोसों तक धारा के विरुद्ध नौका को खेने वाले मल्लाह की, दिन-दिन भर कुल्हाड़ी लेकर खटने वाले लकड़हारे की।” इस प्रकार एकांकी का देशकाल एवं वातावरण तात्कालिक व्यवस्था के अनुरूप है।

(5) शीर्षक – सम्पूर्ण कथावस्तु कोणार्क के मन्दिर निर्माण पर आधारित है। आदि से लेकर अन्त तक सबका केन्द्र बिन्दु यह मन्दिर ही है। अतः शीर्षक उपर्युक्त सार्थक तथा औचित्यपूर्ण है।

(6) उद्देश्य – एकांकीकार का एकांकी सृजन में कोई न कोई उद्देश्य रहता है। उद्देश्य के अभाव में नाटक का कोई मूल्य नहीं रहता है।

कुशल एकांकीकार जगदीशचन्द्र माथुर ने प्राचीन, कला एवं संस्कृति का जीवन्त रूप प्रस्तुत किया है। तत्कालीन सामाजिक एवं राजनैतिक दशा का सफल चित्रण किया है। शिल्पकारों की दयनीय स्थिति का विशेष अंकन है। लेखक का मुख्य उद्देश्य शिल्पियों के मनोभावों को चित्रित करना है। एकांकी का अन्त सुखद है। इस प्रकार एकांकी नाट्य कला की दृष्टि से पूर्णरूपेण सफल है।

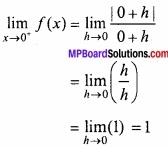

प्रश्न 2.

कला के सम्बन्ध में आचार्य विशु और धर्मपद के दृष्टिकोणों के अन्तर को स्पष्ट कीजिए। (2008)

उत्तर:

कला के सम्बन्ध में आचार्य विशु और धर्मपद के दृष्टिकोण पृथक्-पृथक् हैं।

विशु कला को जीवन का प्रतिबिम्ब मानता है जबकि धर्मपद कला को जीवन मानता है और जीवन-यापन का साधन भी। धर्मपद का मानना है कि कला जीवन के आदि और उत्कर्ष के मध्य की सीढ़ी है। धर्मपद पुरुषार्थ में विश्वास रखता है जबकि विशु कला को चयन करने के पक्ष में है। विश के कला के विषय में इस प्रकार के विचार हैं देखें-“उपवन में माली छाँट-छाँटकर सुन्दर और मनमोहक पौधों और वृक्षों को ही रखता है।”

लेकिन धर्मपद के विचार विशु के विचारों से अलग हैं देखें-

“छाँटने वाली आँखों का खेल है, आचार्य। आज के शिल्पी की आँखें वहाँ नहीं पड़ती, जहाँ धूल में हीरे छिपे पड़े हैं।”

धर्मपद कलाकारों एवं शिल्पकारों के प्रति उदार विचार रखते हैं। धर्मपद का कहना है कि शिल्पकारों को दास-दासियों के समान कार्य करना पड़ता है। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अतः शिल्पियों को धर्मपद सम्मान व स्वाभिमान की श्रेणी में रखना चाहता है।

जबकि विशु का विचार है कि हमें राज्य की अनुचित बातों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कला के विषय में विशु एवं धर्मपद की भावना पृथक्-पृथक् है। धर्मपद कर्मनिष्ठ है। वह जलती हुई राख में प्राण फूंक देना चाहता है। इस प्रकार धर्मपद कला का सच्चा पारखी है।

![]()

प्रश्न 3.

शिल्पियों की कौन-कौन सी समस्याएँ इस नाटक में बताई गई हैं? विस्तार से लिखिए।

उत्तर:

प्रस्तुत नाटक में शिल्पियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जगदीशचन्द्र माथुर ने उजागर किया है निम्नवत् अवलोकनीय हैं-

(1) श्रम को महत्त्व न देना – शिल्पियों को श्रम करने के उपरान्त उसका पूरा लाभ नहीं मिलता था। शिल्पकार का पूरा परिवार मूर्ति बनाने में लगा रहता था। यहाँ तक कि शिल्पियों की स्त्रियों को भी दासियों की भाँति कार्य करना पड़ता था। उनके श्रम को महत्त्व नहीं दिया जाता था। उनको किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं थी। कार्य करते रहने के उपरान्त भी उनको क्षण भर बात करते देखकर भी प्रताड़ित किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए-

“यहाँ तो मैं देखता हूँ गप्पें हो रही हैं। (सहसा धर्मपद पर दृष्टि पड़ जाती है, बातें करते हुए और यह युवक यहाँ क्यों खड़ा है।)

(2) आर्थिक दृष्टि – शिल्पियों की आर्थिक दशा अच्छी न थी। श्रम करने के उपरान्त भी उन्हें जीवन निर्वाह के लिए धन नहीं प्राप्त होता था। कटु वचन भी सुनने पड़ते थे। उदाहरण देखें-

“मैंने सुना है कि शिल्पी लोग राज्य के विरुद्ध सिर उठा रहे हैं, सुवर्ण मुद्राओं में वेतन माँगते है।

आर्थिक परेशानी को जब शिल्पी किसी से कहते हैं तो उस बात को महत्त्व न देकर उन्हें अव्यवहार का सामना करना पड़ता है। अकाल के समय शिल्पियों पर आर्थिक कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है। भूखे रहने पर भी वे किसी से कुछ नहीं कह सकते। शिल्पियों की भावनाओं की कद्र नहीं की जाती थी।

(3) दण्ड विधान – शिल्पियों को राजकर्मचारियों के कटु वचन और अमानवीय व्यवहार तो सहन करना ही पड़ता है। कार्य पूर्ण न होने पर कठोर दण्ड भी भुगतना पड़ता था। महामात्य चालुक्य के व्यवहार से इस तथ्य का पता चलता है। देखें-

“विशु, वर्षों से बिन माँगी प्रशंसा सुनते-सुनते तुम अपने को दण्डविधान से परे समझने लगे हो। आज में तुम्हारे इस घमण्ड को चूर करने ही आया हूँ ……….

पुनः महामात्य चालुक्य आदेश देता है-

“आज से एक सप्ताह के अन्दर यदि कोणार्क देवालय पूरा न हुआ तो (कुछ रुककर शब्दों पर जोर देते हुए) तुम लोगों के हाथ काट दिये जायेंगे।” इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने शिल्पियों की अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला है तथा समाज में शिल्पियों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास भी किया है।

क्योंकि इस एकांकी में इस तथ्य को स्पष्ट उजागर किया है कि शिल्पियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। देखिए-

“दूर-दूर से आने वाले शिल्पी महामात्य द्वारा किए गए अत्याचारों के समाचार लाते हैं। उनमें से कितनों ही के कुटुम्बों पर महामात्य के अन्याय का हथौड़ा पड़ चुका है।”

प्रश्न 4.

धर्मपद के चरित्र की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

(1) आदर्श नवयुवक – धर्मपद एक आदर्श नवयुवक था। उसकी आयु लगभग 18 वर्ष थी, रंग साँवला था। असाधारण वृत्ति का व्यक्ति है। वह तंग अंगरखा और ऊँची धोती पहनता है। बहुत छोटी आयु में ही बिना किसी आचार्य की सहायता के एक आशु शिल्पी बन गया था। वह एक आदर्श विचारधारा का नवयुवक था। उसे जैसे ही पता चलता है कोणार्क मन्दिर का कार्य अपूर्ण है, तब वह आचार्य विशु के समक्ष एक प्रस्ताव रखता है कि कलश स्थापना के लिए उसे एक अवसर प्रदान किया जाये। उसका कहना था कि-

“मेरे मन में जो चित्र है उसे यों पूरी तरह तो नहीं समझा सकता किन्तु, देखिए अम्ल का आकार यदि कुछ इस तरह का हो तो ……….

इसे पश्चात् वह एक अन्य बात कहता है-

“ठहरिये ! यदि मेरी युक्ति सफल हो जाए और कोणार्क शिखर को हम स्थापित कर सके तो मुझे क्या मिलेगा?”

(2) धर्मपद का निडर एवं विद्रोही स्वभाव होना – धर्मपद एक निर्भीक एवं विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति है। वह किसी से कुछ भी कहने में संकोच अथवा भय का अनुभव नहीं करता। जब महामन्त्री चालुक्य उसे बात करते हुए देखते हैं और पूछते हैं कि यह युवक यहाँ क्यों खड़ा है, वह निडरता से उत्तर देता है-

“मैं आचार्य के सामने शिल्पियों की दुःख गाथा कह रहा था। उसे यह भय कदापि न था कि महामंत्री उसे दण्डित भी कर सकते हैं। जब राजीव पहली बार धर्मपद से मिलते हैं तो वह उस नवयुवक में विद्रोह का ताप अनुभव करते हैं।”

(3) धर्मपद की व्यवहार कुशलता – इस बात का प्रमाण है कि वह निर्भीक होते हुए भी व्यवहार कुशल है। उसका घोर विपत्ति के समय शिल्पियों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ना उसके निश्छल स्वभाव का प्रमाण है। यद्यपि वह इस बात से भली-भाँति परिचित था कि कोणार्क मन्दिर में यदि कलश स्थापना समय से न हुई तो समस्त शिल्पियों के हाथ काट डाले जायेंगे। लेकिन वह उन शिल्पियों की निश्छल भाव से सहायता करने को आगे बढ़ता है और उसे इस कार्य में सफलता भी मिलती है।

(4) धर्मपद कला में जीवन झाँकी – धर्मपद कला में अपनी झलक देखना पसन्द करता है। क्योंकि उसका दृष्टिकोण अन्य शिल्पियों से पृथक् था। उसकी भावना इस कथन द्वारा स्पष्ट होती है-

“अंगार मूर्तियों को देखते-देखते में अघा गया हूँ। जब चारों ओर अत्याचार और अकाल की लपटें बढ़ रही हों, शिल्पी एक शीतल और सुरक्षित कोने में यौवन और विलास की मूर्तियाँ ही बनाता रहे।”

धर्मपद अपनी इच्छा प्रकट करता है कि यदि मैं कोणार्क शिखर को स्थापित कर सका तो क्या मुझे एक दिन के लिए सिर्फ एक दिन के लिए मन्दिर प्रतिष्ठापन के दिन आप अपने सब अधिकार मुझे दे दें। विशु के हृदय में धर्मपद के क्या विचार हैं, देखिए-

“इस युवक ने ठण्डी होती हुई राख को फूंक मार कर प्रज्ज्वलित कर दिया।”

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि धर्मपद जैसे साहसी शिल्पकार समाज को नई दिशा देने में समर्थ हो सकते हैं। निम्न विचार देखिए-

“अभी-अभी होगा परिवर्तन याद रहे यह बात हमारी।

हे समाज के ठेकेदारों अब न चलेगी घात तुम्हारी।।”

प्रश्न 5.

कोणार्क के किस पात्र ने आपको अत्यधिक प्रभावित किया है। कारण सहित लिखिए।

उत्तर:

कोणार्क का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पात्र धर्मपद है। इस एकांकी में धर्मपद ही ऐसा व्यक्ति है जो कि सम्पूर्ण एकांकी में आरम्भ से अन्त तक छाया हुआ है। धर्मपद के सफल प्रयास के कारण ही एकांकी का अन्त सुखद हो पाया।

वास्तव में, इस एकांकी में धर्मपद ही एकमात्र ऐसा पात्र है जिसने समाज में शिल्पियों के साथ होने वाले अन्याय और अत्याचारों को निडरता से उजागर किया है।

धर्मपद कला को जीवन-यापन का श्रेष्ठ साधन मानता है। उसका कहना है कि कला की व्यक्ति को साधना करनी चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे किसी आचार्य के समक्ष दीक्षा लेकर ही कार्य करना पड़े। उसका कथन है कि-

“आज के शिल्पी की आँखें वहाँ नहीं पड़ती, जहाँ धूल में हीरे छिपे पड़े हैं।”

वह कला का पारखी है तथा शिल्पियों की दुर्दशा से पूर्णरूपेण परिचित है। वह अपने विचारों को महामंत्री के समक्ष भी रख देता है और कह देता है कि मैं शिल्पियों के साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार का वर्णन कर रहा हूँ। राजीव से इस विषय में उसके निम्न विचार देखिए-

“मैं तो एक ऐसे संसार की ओर ध्यान खींचना चाहता हूँ जो कि आपके निकट होते हुए भी ओझल हो गया है। इस मन्दिर में वर्षों से 1200 से अधिक शिल्पी काम कर रहे हैं। इनमें से कितनों की पीड़ा से आप परिचित हैं? जानते हैं आपके महामात्य के भृत्यों ने इनमें से बहुतों की जमीन छीन ली है, कइयों की स्त्रियों को दासियों की तरह काम करना पड़ रहा है, और उधर सारे उत्कल में अकाल पड़ रहा है।”

धर्मपद ने इस एकांकी के शिल्पियों की विषम परिस्थितियों को उजागर किया है। इसके। अतिरिक्त शिल्पियों के प्रति उदार भावना रखने के लिए प्रेरित किया है।

इस सम्बन्ध में किसी कवि की निम्न भावना देखिए-

“मैं कहता हूँ जिओ और जीने दो संसार को।

जितना ज्यादा बाँट सको बाँटो जग में प्यार को।”

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि धर्मपद के चरित्र ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया है। वह एक ऐसा नवयुवक है जो दूसरों के दुःख से द्रवीभूत होने वाला है। वह एक आदर्श मानव होने के साथ ही मानवीय भावनाओं का समुचित मूल्यांकन करने वाला है। भारतीय क्षितिज पर वह एक ध्रुव तारे की भाँति प्रकाशित होकर दूसरों को भी उस पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहा है।

![]()

प्रश्न 6.

धर्मपद ने कोणार्क के कलश को स्थापित करने में किस प्रकार सहायता की? समझाइए।

उत्तर:

धर्मपद लगभग 18 वर्ष की आयु का साँवले रंग का नवयुवक था। उसने बहुत छोटी आयु से ही शिल्पकारी का कार्य आरम्भ कर दिया था। जब उसे यह बात पता चलती है कि लगातार दस दिन कार्य करने के बाद भी शिल्पियों को कोणार्क मन्दिर की कलश स्थापना में सफलता न मिली। तब धर्मपद ने साहस कर आचार्य विशु से कहा, “यदि मुझे मन्दिर के कलश की स्थापना का एक अवसर मिल जाये तो मैं इस कार्य को पूरा करके अवश्य दिखा दूंगा।”

ऐसा में इसलिए करना चाहता हूँ जिससे शिल्पियों को महामन्त्री चालुक्य के कोप-भाजन का पात्र न बनना पड़े,क्योंकि शिल्पियों की दशा पहले से ही अच्छी नहीं है।

तातश्री सौम्य ने यद्यपि धर्मपद से यह भी कहा, “तुम अनुभव शून्य हो, इसे पूरा करना कठिन है। अपनी शक्ति से बाहर की बात न करो।” परन्तु धर्मपद ने विशु से कहा, “यदि मुझे अवसर मिल जाये क्या करोगे?” इस पर धर्मपद ने उत्तर दिया-

“आचार्य मुझे लगता है कि कोणार्क के कमल की पंखुड़ियाँ उल्टी हैं। इन्हें उलट देने पर भी कलश शायद ठहर सकेगा।”

इसके पश्चात् उसने यह भी कहा कि इस कार्य को करने के लिए यह प्रक्रिया की जाये-

इसके हरेक पटल को फिर से इस तरह रखा जाए कि जो बाहरी हिस्सा है, वह अन्दर केन्द्र पर हो और जो नुकीला भाग है, वह बाहर निकले तो उसकी आकृति खिले कमल की-सी हो जाएगी कली-की-सी नहीं। लेकिन कलश स्थिर रहेगा।

इस प्रकार धर्मपद ने कलश को स्थापित करने की मौखिक विधि समझायी। इसके पश्चात् उसने खड़िया से चित्र बनाकर समझाने का भी प्रयास किया।

पुनः धर्मपद ने कहा-

“मेरे मन में जो चित्र है उसे यों पूरी तरह तो नहीं समझा सकता किन्तु, देखिए अम्ल का आकार यदि कुछ इस तरह का हो तो-

उसकी इस बात को सुनकर विशु ने समर्थन किया। तुम ठीक कहते हो युवक यदि भार को हल्का कर दिया जाए तो शायद पटल को बदलने में सहायता मिल जाए और हम कलश स्थापित करने में सफल हो जायेंगे। धर्मपद आचार्य विशु से कहता है, “यदि उसकी युक्ति सफल हो जाये तब क्या एक दिन के लिए मन्दिर प्रतिष्ठापन के दिन आप अपने सब अधिकार मुझे दे देंगे।”

इस पर महाशिल्पी विशु धर्मपद से कहते हैं, “यदि कोणार्क पूरा हो गया तो वे केवल एक दिन के लिए नहीं अपितु सदैव के लिए अपने स्थान पर महाशिल्पी का पद देंगे।” इस प्रकार धर्मपद अपने वाक्य चातुर्य एवं प्रतिभा के द्वारा सभी को प्रसन्न करके कलश स्थापना के लिए चल देता है। उसके इस प्रयास में आचार्य विशु तथा अन्य शिल्पी सहयोग के लिए प्रस्थान करते हैं।

जिस कार्य में बार-बार सभी शिल्पी असफल हो रहे थे। उस कार्य को धर्मपद ने करके दिखा दिया, क्योंकि इस नवयुवक ने वास्तव में-

“ठण्डी होती हुई राख को फूंक मारकर प्रज्ज्वलित कर दिया।” धर्मपद ने सभी शिल्पियों की निराशा को आशा में बदल कर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया और सफलता प्राप्त की। इस प्रकार से धर्मपद ने कलश स्थापना में सहायता की।

प्रश्न 7.

नीचे दी गई पंक्तियों की व्याख्या कीजिए

(क) “हमने पत्थर में …………….. खड़ा कर दिया है।”

(ख) “शिल्पी को ………. मुझे उसकी कला चाहिए।”

(ग) “शिल्पी तुम ………… काल की गति।”

(घ) “जीवन के आदि ……………… जीवन अधूरा है।”

(ङ) “मैं तो एक ऐसे………………… ओझल हो गया है।”

उत्तर:

(क) सन्दर्भ :

प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक के ‘कोणार्क’ नामक एकांकी से अवतरित है। इसके रचयिता ‘जगदीश चन्द्र माथुर’ हैं।

प्रसंग :

प्रस्तुत गद्यांश में सौम्य का विशु के प्रति कथन है कि क्या तुम इस बात को सत्य ठहराते हो कि कोणार्क मन्दिर के वृहद् पाषाण एवं विस्तृत मूर्तियाँ आकाश में प्रस्थान कर सकती हैं।

व्याख्या :

इस कथन को सुनकर विशु गम्भीर होकर प्रत्युत्तर देता है कि हमने मूर्तियों को आकार देकर उन्हें जीवन्त बना दिया है साथ ही उन्हें गति भी प्रदान की है। उत्साहपूर्वक पुनः कहता है कि पत्थर वसुधा के गर्भ से निकला है अतः वह पृथ्वी का ही पदार्थ है। उसके चरण पृथ्वी पर स्थिर नहीं रहना चाहते हैं। पाषाण के इस देवालय के निर्माण में शिल्पकारों का ऐसा अद्भुत कौशल है कि यह वायु की भाँति गतिशील तथा किरण की भाँति स्पर्श से रहित है। इसकी महक चहुँओर व्याप्त है अर्थात् इसकी सुषमा की परिधि एक स्थान पर सीमित न होकर चारों ओर फैली हुई है। परन्तु पृथ्वी भी इसके सौन्दर्य पर इतनी मुग्ध है कि इसे ईर्ष्या से कहिये अथवा अपनत्व की भावना से अपने पाश में जकड़े रहने के लिए लालायित है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों ने अज्ञानतावश धरती एवं आसमान के मध्य व्यर्थ में ही भयंकर विवाद उत्पन्न कर दिया है अर्थात् पृथ्वी एवं आकाश एक-दूसरे के पूरक हैं। उन दोनों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है।

(ख) सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

प्रस्तुत गद्यांश में जब राजीव किशोर शिल्पी के विषय में विशु को बताता है कि वह बालक तीक्ष्ण बुद्धि वाला है तब विशु उससे मिलने के लिए आतुर है।

व्याख्या :

विशु शिल्पी की वाणी के सन्दर्भ में कहता है कि शिल्पी की वाणी में विद्रोह के स्वर गुंजित न होकर संयमित होने चाहिए। इसी मध्य विशु कहता है कि मेरी कला जिन्दगी की परछाईं की भाँति है साथ ही उसमें विद्रोह की भावना भी मुखरित है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कला को मधुर वाणी एवं विद्रोह दोनों की ही आवश्यकता है। विशु राजीव से कहता है कि मैं उस ओजपूर्ण वाणी से सम्पन्न नवयुवक से भेंट करने का इच्छुक हूँ अतः आप उसे बुलायें। मेरे सम्पर्क से उसकी प्रतिभा (योग्यता) की सुगन्ध पुनः चैतन्य होकर उसकी वाणी पर विराम लगा देगी अर्थात् जब वह नवयुवक मेरी भावनाओं के सम्पर्क में आयेगा तब उस युवक की विचारधारा में परिवर्तन हो जायेगा और उस युवक की प्रतिभा और भी निखर जायेगी। वह मौन होकर कला की साधना में एकाग्रता से संलग्न हो जायेगा। आज मुझे इस प्रकार के कुशल कलाकर की कला की अपेक्षा है जो पत्थरों को अपनी कला के माध्यम से जीवन्त बना दे। कला मौन रूप से जीवन की व्याख्याता है।

(ग) सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

प्रस्तुत गद्यांश में नाट्याचार्य सौम्य शिल्पी एवं सृष्टिकर्ता दोनों का पृथक्-पृथक् महत्त्व बताते हैं।

व्याख्या :

जब विशु सौम्य से कहता है कि मन्दिर के अपूर्ण रहने पर उसे नष्ट करना होगा तथा इस पाप का प्रायश्चित भी निश्चित है। सौम्य अपने विचार विशु के प्रति व्यक्त करते हुए कह रहा है कि एक शिल्पकार विष्णु भगवान की तरह पालन करता है वह सृष्टि को जीवनदान देता है। शिल्पकार निर्माण करने वाला है। शंकर की भाँति तांडव नृत्य करके सृष्टि का संहार अथवा विनाश नहीं कर सकता है। निर्माता कभी संहारक का रूप नहीं ले सकता है। भारतीय कला के प्रतीक स्तम्भ (खम्भा) और ये पत्थर भूकम्प के द्वारा ही ध्वस्त हो सकते हैं अथवा काल के गाल में समा सकते हैं, अर्थात् कोई भी वस्तु प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो सकती है या काल के द्वारा।

![]()

(घ) सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

विशु की मूर्तियों के सम्बन्ध में विचार सुनकर धर्मपद उत्तर देता है कि जिन्दगी आदि एवं उत्थान के मध्य स्थिर एक सोपान की भाँति है। इनके मूल में मानव के जीवन का पुरुषार्थ निहित है।

व्याख्या :

धर्मपद विशु को उत्तर देता है कि जीवन में आदि एवं उत्कर्ष की एक श्रृंखला है जिसके द्वारा व्यक्ति आगे कदम बढ़ाता है। पुरुषार्थ के अभाव में कला निर्जीव हो जाती है। अपराध क्षमा करें, आचार्य आज हमारी कला पुरुषार्थ को महत्त्व नहीं देती है। उन्नति अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्योग अपेक्षित है।

इन मूर्तियों में आलिंगन करते हुए प्रेमी युगलों को जब मैं देखता हूँ तब मेरी कल्पना में यह बात पुनः जाग्रत हो जाती है कि अथक परिश्रम में जुटे हुए किसान जो कि पसीने से नहाये हुए हैं, सरिता की विपरीत धारा के मध्य योजनों नाव को खेने वाले मल्लाह तथा दिवस पर्यन्त तक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने वाले मजदूरों की जो खून-पसीना एक करके श्रम करते हैं। इनके अभाव में जीवन मूल्यहीन एवं अपूर्ण है अर्थात् शिल्पकार को कला के गर्भ में निहित श्रम को आँकना चाहिए। पुरुषार्थ के बिना जीवन एवं कला अपूर्ण है।

(ङ) सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

प्रस्तुत गद्यांश में राजीव का यह कहना कि धर्मपद तर्क कला में कुशल हैं। इसका उत्तर देता हुआ धर्मपद कह रहा है।

व्याख्या :

मेरे आने का उद्देश्य तर्क-वितर्क न होकर, मैं आपका ध्यान एक ऐसी दुनिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि हमारे समीप है फिर भी हम उससे अनजान बने हुए हैं। वह हमारी आँखों से ओझल है। कलाकार की कला का यश तो सर्वत्र विकीर्ण है। लेकिन हम उस ओर दृष्टि केन्द्रित नहीं कर रहे हैं अर्थात् हम कलाकार की भावनाओं से अपरिचित हैं।

प्रश्न 8.

दिए गये वाक्यों का भाव विस्तार कीजिए

(1) “कला जीवन भी है और जीवन-यापन का साधन भी।” (2008)

उत्तर:

कला के सन्दर्भ में धर्मपद विशु से कहता है कि कला के अन्तर्गत कलाकार के जीवन की झाँकी निहित है। कलाकार कला को मूर्त रूप देने के लिए अपने परिश्रम में तनिक भी कमी नहीं रखता। वह तो अपनी कला को जीवन का आधार मानता है। कला के माध्यम से वह धनोपार्जन करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, क्योंकि कला जीवन यापन का एक साधन है।

(2) “जीवन के आदि और उत्कर्ष के बीच एक और सीढ़ी है-जीवन का पुरुषार्थ।”

उत्तर:

धर्मपद का विशु के प्रति कथन है-“कला जीवन के आरम्भ एवं उत्थान के मध्य एक सोपान के सदृश है। कला के सृजन में पुरुषार्थ आवश्यक है। बिना पुरुषार्थ के कलाकार अपनी कला को साकार रूप देने में कभी भी सफल नहीं हो सकता। अत: कलाकार को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अथक परिश्रम एवं लगन की आवश्यकता है।” कलाकार की निम्न भावना देखिए-

“हारकर सौ बार तमस के समर में,

ज्योति की मैं जोत लेकर आ रहा हूँ।”

कोणार्क भाषा अध्ययन

प्रश्न 1.

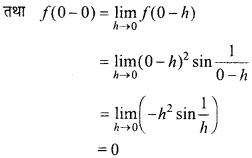

निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उपसर्ग, प्रत्यय पृथक् करके लिखिए-

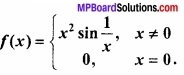

प्रतिष्ठापन, विचित्र, ओजमयी, प्रतिभावान, निर्द्वन्द, कायरपन, निष्कलुष, रमणीयता, अरुणिमा, निराधार।

उत्तर:

प्रश्न 2.

निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए-

पृथ्वी, नरेश, गगन, जंगल, सूर्य।

उत्तर:

पृथ्वी – भू, धरती, वसुन्धरा, भूमि।

नरेश – भूपति, नृप, राजा, भूपाल, क्षितीश।

गगन – नभ, व्योम, अम्बर, आकाश।

जंगल – वन, कानन, अरण्य, अटवी।

सूर्य – भानु, रवि, भास्कर, सूरज।

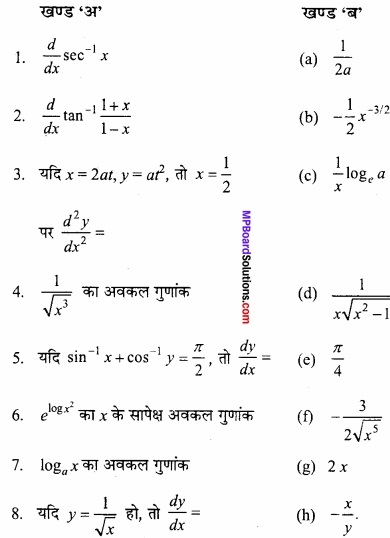

प्रश्न 3.

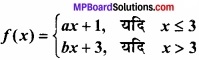

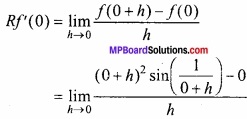

निम्न शब्दों के हिन्दी रूप लिखिए

हरेक, खबर, साफ, चीज, निगाह, साल।

उत्तर:

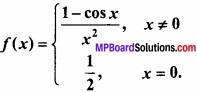

![]()

प्रश्न 4.

निम्न मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

उत्तर:

(1) मुँह छिपाना – लज्जित होना।

वाक्य प्रयोग – हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर रोहन मुँह छिपाकर घर में ही बैठ गया।

(2) राह पर लाना – सुधार करना।

वाक्य प्रयोग – आज के युग में बिगड़े हुए नवयुवकों को राह पर लाना दुष्कर कार्य है।

(3) घमण्ड चूर करना – अभिमान नष्ट करना।

वाक्य प्रयोग – पाकिस्तान की टीम को पराजित करके भारतीय खिलाड़ियों ने उनके घमण्ड को चूर-चूर कर दिया।

(4) छूमन्तर होना – गायब होना।

वाक्य प्रयोग – भीषण गर्मी के कारण पक्षी छूमन्तर हो गये।

(5) पंख लगना – गर्व अनुभव करना।

वाक्य प्रयोग – लॉटरी निकल आने पर पल्लव के मानो पंख लग गये हों।

(6) भंडाफोड़ होना – भेद खुलना।

वाक्य प्रयोग – पुलिस की मार से बैंक डकैती का भंडा फूट गया।

प्रश्न 5.

निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए।

(अ) मानो स्वप्न भ्रष्ट हुई हो।

(आ) यह कलश छप्र पर नहीं टिकती।

(इ) कोणार्क की सूर्य मन्दिर प्रसिद्ध है।

(ई) क्या ये पाषाण मूर्तियाँ ऊर्ध्वगामी हो जायेंगे?

उत्तर:

(अ) मानो स्वप्न भंग हो गया हो।

(आ) यह कलश छप्र पर नहीं टिकता।

(इ) कोणार्क का सूर्य मन्दिर प्रसिद्ध है।

(ई) क्या ये पाषाण मूर्तियाँ ऊर्ध्वगामी हो जायेंगी?

प्रश्न 6.

निम्नलिखित अनुच्छेद में यथास्थान विराम चिह्नों का प्रयोग कीजिए-

हमने जो मूर्तियाँ इसके स्तम्भों इसकी उपपीठ और अधिस्थान में अंकित की हैं उन्हें ध्यान से देखो देखते हो उसमें मनुष्य के सारे कर्म उसकी सारी वासनाएँ मनोरंजन और मुद्राएँ चित्रित हैं यही तो जीवन है।

उत्तर:

हमने जो मूर्तियाँ इसके स्तम्भों, इसकी उपपीठ और अधिस्थान में अंकित की हैं उन्हें ध्यान से देखो। देखते हो, उसमें मनुष्य के सारे कर्म, उसकी सारी वासनाएँ, मनोरंजन और मुद्राएँ चित्रित हैं। यही तो जीवन है।

कोणार्क पाठ का सारांश

कोणार्क का सूर्य मन्दिर उड़ीसा प्रान्त में है। यह समुद्र के किनारे है। कोणार्क केवल भौतिक स्मारक न होकर भारत के सांस्कृतिक गुणों का प्रतीक है। कोणार्क का मन्दिर सूर्य के दिव्य एवं विशाल रथ का ही प्रतिरूप है। एकांकी में मन्दिर के कलश स्थापन के समय आये हुए गतिरोध का विवेचन है। कोणार्क मन्दिर कुशल शिल्पकारों के मनोभावों का भी प्रतिबिम्ब है। यह जीवन का जीता जागता चित्रण है। यह मात्र लोकरंजन का ही विषय नहीं अपितु जीवन के आदि एवं उत्कर्ष की कहानी है।

एकांकी का चरमोत्कर्ष उस समय निहारा जा सकता है, जब महादण्ड का अमानवीय आदेश जिसमें शिल्पियों के हाथ काटने की चर्चा है। यह उस समय की राज्य व्यवस्था का भी द्योतक है। एकांकी का अन्त उल्लास का प्रतीक है।

कोणार्क कठिन शब्दार्थ

पाषाण-कोर्तक = पत्थर की मूर्ति बनाने वाला। धरातल = पृथ्वी से। वीरश्रृंखला = जंजीर। सुवर्ण श्रृंखला = सोने की कड़ियाँ। कटकमुद्रा = नृत्य की मुद्रा। उत्कल = आज का उड़ीसा। दण्डपाशिक = डंडा रखने वाले सैनिक। महामात्य = मंत्री। बंग प्रदेश = बंगाल। निर्निमेष = अपलक देखना, एकटक देखना। प्रतिबिम्ब = परछाईं। पाषण = पत्थर। अंगरखा = एक प्रकार का वस्त्र। उत्कर्ष = उत्थान। कीर्तिस्तम्भ = यश का स्मारक। उत्कीर्ण = उकेरना। प्रतिष्ठापन = स्थापित करना। गीति गोविन्द = जयदेव लिखित रचना। कण्ठहार = गले में पहनने की माला। रागिनी = लययुक्त, संगीत। निर्माता = बनाने वाला। कोलाहल = शोर। विषाद = दुःख। निराश्रिता = बेसहारा। उपपीठ = सहस्थान। आशुशिल्पी = जन्मजात कारीगर। अधिस्थान = आधार स्थान। पुरुषार्थ = उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्योग करना (पुरुषार्थ चार माने गये हैं-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष)। महादण्डपाशिक = दण्ड देने वाला बड़ा अधिकारी। वेत्रासन = बेंत का आसन। तोशक = रुई भरा बिछावन, रजाई। प्राचीर = दीवार। भंडाफोड = रहस्य उद्घाटित होना। प्रतिहारी= द्वारपाल। षड्यंत्र = कुचक्र। नेपथ्य = मंच के पीछे जगह जहाँ नये वेश की रचना की जाती है। कुठाराघात = भीषण आघात। प्रतारणा = सांत्वना। छप्र = छत। अम्ल = मंडप का ऊपरी खाली भाग। अन्तरमुखी = भीतर की ओर, अन्दर की ओर। स्वप्न भ्रष्ट = सपना टूटा हो, नष्ट हुआ हो। अवलोकन = देखना। युक्ति = उपाय। मुग्ध = मोहित। प्रज्वलित = जलता हुआ। आतुर = बेचैन।

![]()

कोणार्क संदर्भ-प्रसंग सहित व्याख्या

1. हमने पत्थर में जान डाल दी है, उसे गति दे दी है। (सोत्साह) वह भूल रहा है कि वह धरती का पदार्थ है। उसके पैर धरती पर नहीं टिकते। पत्थर का यह मन्दिर आज कल्पना के स्पर्श से हवा की तरह गतिमान, किरण की तरह स्पर्शहीन, सुगन्ध की तरह सर्वव्यापी हो रहा है। लेकिन ………. लेकिन धरती उसे जकड़े हुए है, ईर्ष्या से। ……..” मुझे लगता है, जैसे अनजाने ही हम लोगों ने पृथ्वी और आकाश के बीच भीषण संघर्ष खड़ा कर दिया है।

सन्दर्भ :

प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक के ‘कोणार्क’ नामक एकांकी से अवतरित है। इसके रचयिता ‘जगदीश चन्द्र माथुर’ हैं।

प्रसंग :

प्रस्तुत गद्यांश में सौम्य का विशु के प्रति कथन है कि क्या तुम इस बात को सत्य ठहराते हो कि कोणार्क मन्दिर के वृहद् पाषाण एवं विस्तृत मूर्तियाँ आकाश में प्रस्थान कर सकती हैं।

व्याख्या :

इस कथन को सुनकर विशु गम्भीर होकर प्रत्युत्तर देता है कि हमने मूर्तियों को आकार देकर उन्हें जीवन्त बना दिया है साथ ही उन्हें गति भी प्रदान की है। उत्साहपूर्वक पुनः कहता है कि पत्थर वसुधा के गर्भ से निकला है अतः वह पृथ्वी का ही पदार्थ है। उसके चरण पृथ्वी पर स्थिर नहीं रहना चाहते हैं। पाषाण के इस देवालय के निर्माण में शिल्पकारों का ऐसा अद्भुत कौशल है कि यह वायु की भाँति गतिशील तथा किरण की भाँति स्पर्श से रहित है। इसकी महक चहुँओर व्याप्त है अर्थात् इसकी सुषमा की परिधि एक स्थान पर सीमित न होकर चारों ओर फैली हुई है। परन्तु पृथ्वी भी इसके सौन्दर्य पर इतनी मुग्ध है कि इसे ईर्ष्या से कहिये अथवा अपनत्व की भावना से अपने पाश में जकड़े रहने के लिए लालायित है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों ने अज्ञानतावश धरती एवं आसमान के मध्य व्यर्थ में ही भयंकर विवाद उत्पन्न कर दिया है अर्थात् पृथ्वी एवं आकाश एक-दूसरे के पूरक हैं। उन दोनों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है।

विशेष:

- भाषा काव्यमयी है।

- शिल्पकारों के कौशल का वर्णन है।

- भारतीय सभ्यता एवं कला का गौरवपूर्ण चित्रण है।

2. शिल्पी को विद्रोह की वाणी नहीं चाहिए, राजीव मेरी कला में जीवन का प्रतिबिम्ब और उसके विरुद्ध विद्रोह दोनों सन्निहित हैं। तुम उस किशोर को बुला लाओ। मेरी दृष्टि के स्पर्श से उसकी प्रतिभा की गंध जागृत होकर उसकी वाणी को मौन कर देगी। मुझे उसकी कला चाहिए।

सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

प्रस्तुत गद्यांश में जब राजीव किशोर शिल्पी के विषय में विशु को बताता है कि वह बालक तीक्ष्ण बुद्धि वाला है तब विशु उससे मिलने के लिए आतुर है।

व्याख्या :

विशु शिल्पी की वाणी के सन्दर्भ में कहता है कि शिल्पी की वाणी में विद्रोह के स्वर गुंजित न होकर संयमित होने चाहिए। इसी मध्य विशु कहता है कि मेरी कला जिन्दगी की परछाईं की भाँति है साथ ही उसमें विद्रोह की भावना भी मुखरित है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कला को मधुर वाणी एवं विद्रोह दोनों की ही आवश्यकता है। विशु राजीव से कहता है कि मैं उस ओजपूर्ण वाणी से सम्पन्न नवयुवक से भेंट करने का इच्छुक हूँ अतः आप उसे बुलायें। मेरे सम्पर्क से उसकी प्रतिभा (योग्यता) की सुगन्ध पुनः चैतन्य होकर उसकी वाणी पर विराम लगा देगी अर्थात् जब वह नवयुवक मेरी भावनाओं के सम्पर्क में आयेगा तब उस युवक की विचारधारा में परिवर्तन हो जायेगा और उस युवक की प्रतिभा और भी निखर जायेगी। वह मौन होकर कला की साधना में एकाग्रता से संलग्न हो जायेगा। आज मुझे इस प्रकार के कुशल कलाकर की कला की अपेक्षा है जो पत्थरों को अपनी कला के माध्यम से जीवन्त बना दे। कला मौन रूप से जीवन की व्याख्याता है।

विशेष :

- लेखक ने शिल्पकार एवं उसकी कला का विवेचन किया है।

- भाषा, सरल, संयत्र एवं परिमार्जित है।

3. शिल्पी तुम विष्णु हो शंकर नहीं। निर्माता हो संहारक नहीं। और फिर ये स्तम्भ और ये पाषाण। इन्हें तो भूकम्प ही गिरा सकते हैं, अथवा काल की गति। (2012)

सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

प्रस्तुत गद्यांश में नाट्याचार्य सौम्य शिल्पी एवं सृष्टिकर्ता दोनों का पृथक्-पृथक् महत्त्व बताते हैं।

व्याख्या :

जब विशु सौम्य से कहता है कि मन्दिर के अपूर्ण रहने पर उसे नष्ट करना होगा तथा इस पाप का प्रायश्चित भी निश्चित है। सौम्य अपने विचार विशु के प्रति व्यक्त करते हुए कह रहा है कि एक शिल्पकार विष्णु भगवान की तरह पालन करता है वह सृष्टि को जीवनदान देता है। शिल्पकार निर्माण करने वाला है। शंकर की भाँति तांडव नृत्य करके सृष्टि का संहार अथवा विनाश नहीं कर सकता है। निर्माता कभी संहारक का रूप नहीं ले सकता है। भारतीय कला के प्रतीक स्तम्भ (खम्भा) और ये पत्थर भूकम्प के द्वारा ही ध्वस्त हो सकते हैं अथवा काल के गाल में समा सकते हैं, अर्थात् कोई भी वस्तु प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो सकती है या काल के द्वारा।

विशेष :

- शिल्पकार को विष्णु का रूप प्रदान किया गया है।

- शिल्पी का कार्य निर्माण करना है विध्वंस करना नहीं।

- भाषा सुबोध, सरस एवं प्रवाहयुक्त है।

![]()

4. जीवन के आदि और उत्कर्ष के बीच एक और सीढ़ी है-जीवन का पुरुषार्थ। अपराध क्षमा हो आचार्य, आपकी कला उस पुरुषार्थ को भूल गई है। जब मैं इन मूर्तियों में बँधे रसिक जोड़ों को देखता हूँ तो मुझे याद आती है पसीने में नहाते हुए किसान की, कोसों तक धारा के विरुद्ध नौका को खेने वाले मल्लाह की, दिन-दिन भर कुल्हाड़ी लेकर खटने वाले लकड़हारे की। ………. इसके बिना जीवन अधूरा है, आचार्य।

सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

विशु की मूर्तियों के सम्बन्ध में विचार सुनकर धर्मपद उत्तर देता है कि जिन्दगी आदि एवं उत्थान के मध्य स्थिर एक सोपान की भाँति है। इनके मूल में मानव के जीवन का पुरुषार्थ निहित है।

व्याख्या :

धर्मपद विशु को उत्तर देता है कि जीवन में आदि एवं उत्कर्ष की एक श्रृंखला है जिसके द्वारा व्यक्ति आगे कदम बढ़ाता है। पुरुषार्थ के अभाव में कला निर्जीव हो जाती है। अपराध क्षमा करें, आचार्य आज हमारी कला पुरुषार्थ को महत्त्व नहीं देती है। उन्नति अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्योग अपेक्षित है।

इन मूर्तियों में आलिंगन करते हुए प्रेमी युगलों को जब मैं देखता हूँ तब मेरी कल्पना में यह बात पुनः जाग्रत हो जाती है कि अथक परिश्रम में जुटे हुए किसान जो कि पसीने से नहाये हुए हैं, सरिता की विपरीत धारा के मध्य योजनों नाव को खेने वाले मल्लाह तथा दिवस पर्यन्त तक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने वाले मजदूरों की जो खून-पसीना एक करके श्रम करते हैं। इनके अभाव में जीवन मूल्यहीन एवं अपूर्ण है अर्थात् शिल्पकार को कला के गर्भ में निहित श्रम को आँकना चाहिए। पुरुषार्थ के बिना जीवन एवं कला अपूर्ण है।

विशेष :

- लेखक ने श्रमिकों की महत्ता का प्रतिपादन किया है।

- मूर्तियाँ मानव जीवन की अमूल्य निधि हैं।

- भाषा सरस एवं बोधगम्य है।

5. मैं तो एक ऐसे संसार की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ जो कि आपके निकट होते हुए भी आपकी आँखों से ओझल हो गया है।

सन्दर्भ :

पूर्ववत्।

प्रसंग :

प्रस्तुत गद्यांश में राजीव का यह कहना कि धर्मपद तर्क कला में कुशल हैं। इसका उत्तर देता हुआ धर्मपद कह रहा है।

व्याख्या :

मेरे आने का उद्देश्य तर्क-वितर्क न होकर, मैं आपका ध्यान एक ऐसी दुनिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि हमारे समीप है फिर भी हम उससे अनजान बने हुए हैं। वह हमारी आँखों से ओझल है। कलाकार की कला का यश तो सर्वत्र विकीर्ण है। लेकिन हम उस ओर दृष्टि केन्द्रित नहीं कर रहे हैं अर्थात् हम कलाकार की भावनाओं से अपरिचित हैं।

विशेष :

- कला की महत्ता का प्रतिपादन है।

- भाषा मुहावरेदार है, जैसे-आँखों से ओझल होना।

![]()