MP Board Class 9th Hindi Vasanti Solutions Chapter 16 समर्पण (सुरेशचन्द्र शुक्ल)

समर्पण अभ्यास-प्रश्न

समर्पण लघूत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

मनुष्य कब देवतुल्य बन जाता है?

उत्तर

अपने उच्च और महान गुणों से मनुष्य देवतुल्य बन जाता है।

प्रश्न 2.

महाराणा प्रताप ने अकबर को संधि-पत्र क्यों भेजा था?

उत्तर

महाराणा प्रताप ने अकबर को संघि-पत्र भेजा था। यह इसलिए कि उनमें अकबर का सामना करने की शक्ति नहीं रह गई थी।

![]()

प्रश्न 3.

अकबर ने महाराणा प्रताप का संधि-पत्र क्यों अस्वीकार कर दिया?

उत्तर

अकबर ने महाराणा प्रताप का संधि-पत्र अस्वीकार कर दिया। यह इसलिए कि अकबर को वह संधि-पत्र जाली लगा। उसने राजकवि पृथ्वीराज को उसकी सत्यता का पता लगाने की आज्ञा दे दी।

प्रश्न 4.

भामाशाह के चरित्र में निहित राष्ट्रीय भावना को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर

भामाशाह का पूरा चरित्र राष्ट्रीय भावनाओं से भरा हुआ था। उसमें अपार देशभक्ति की भावना थी। वह देश का सच्चा सेवक था। इसलिए वह मेवाड़ पर आए । हुए संकट को नहीं देख सकता था। इसके लिए महाराणा प्रतापं को धन की वह थेली भेंट की जिससे पच्चीस हजार सैनिकों का खर्च बारह साल तक चल सकता था। यही नहीं उसने फिर से तलवार ग्रहण करके प्रतिज्ञा की वह तन-मन और धन से मेवाड़ की रक्षा में आजीवन अपना योगदान देता रहेगा

समर्पण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

राजकवि पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप की स्तुति किन शब्दों में की?

उत्तर

राजकवि पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप की स्तुति निम्नलिखित शब्दों में की आज भारत के अनेक राजाओं ने अकबर के आगे सिर झुका दिया है-सिर ही नहीं, रोटी और बेटी का संबंध भी जोड़ा है। अब आप ही भारत माँ के मस्तक की बिंदी की तरह बचे हैं। आपका सिर झुकाना भारत माँ का सिर झुकाना होगा। संसार में पार्थिव रूप से कोई अमर नहीं है प्रताप! यदि आपने अपने शीर्य को सँभाला तो आपकी यशगाथा युगों-युगों चलेगी।

प्रश्न 2.

महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए क्या प्रतिज्ञा की?

उत्तर

महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए निम्नलिखित प्रतिज्ञा की जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र न करा लूँगा, तब तक दाढ़ी और बाल न बनवाऊँगा। और न पलंग पर सोऊँगा, न स्वर्ण-पात्रों में भोजन करूँगा। (भूमि की ओर संकेत कर) यह भूमि ही मेरी शैया होगी और (मिट्टी को हाथ में उठाकर) इस मिट्टी के बने बर्तन ही मेरे पात्र होंगे। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, यह सिर अकबर के आगे नत न होगा।

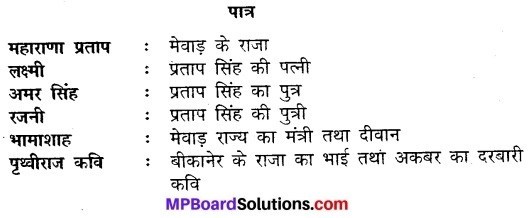

![]()

प्रश्न 3.

‘समर्पण’ एकांकी का नायक आप किसे मानते हैं? उसके चरित्र की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर

‘समर्पण’ एकांकी का नायक हम महाराणा प्रताप को मानते हैं। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

1. पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह-महाराणा प्रताप में पारिवारिक संबंधों को निभाने की अहम् विशेषता है। यद्यपि वे अपने मेवाड़ की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर हैं। इससे पहले वे अपने परिवार के सदस्यों, पत्नी, बेटा और बेटी को सुखी और स्वतंत्र देखना चाहते हैं। यही कारण है कि वे उनके सुख के लिए ही अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि-पत्र भेज देते हैं।

2. समय का सच्चा पारखी-महाराणा प्रताप के चरित्र की दूसरी विशेषता है-समय का सच्चा पारखी। सचमुच में महाराणा प्रताप समय के सच्चे पारखी हैं। हर प्रकार से अकबर से लोहा लेकर जब वे बार-बार हार जाते हैं तो उन्हें यही समझ में आता है कि समय उनके विपरीत है। अब तो अपने बच्चों और पत्नी का और दुख उनसे नहीं देखा जाता। इस प्रकार वे अपने बुरे समय की परख करके ही अकबर की अधीनता स्वीकार करने को ही उचित समझते हैं।

3. कृतज्ञता-महाराणा प्रताप के चरित्र की तीसरी विशेषता है-कृतज्ञता। वे अकबर के राजकवि पृथ्वीराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि उन्होंने उनकी वीरता और महानता को उनके शत्रु अकबर के सामने खुलकर प्रकट की है। इसी प्रकार वे अपनी घोर विपत्ति के समय अपने मंत्री और दीवान भामाशाह द्वारा दी गई सहायता राशि को पाकर उसकी बार-बार प्रशंसा कर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

4. महान देश-भक्त-महाराणा प्रताप महान देश-भक्त हैं। वे मेवाड़ को स्वतंत्र करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं।

प्रश्न 4.

आशय स्पष्ट कीजिए

(क) ‘दुख में जो विचलित हो जाते हैं वे वीर नहीं कहलाते।’

(ख) परिस्थितियाँ मनुष्य को विवश कर देती हैं, मनुष्य चाहे तो परिस्थितियों को विवश कर सकता है। जो परिस्थितियों को मोड़कर आगे बढ़ते हैं उन्हीं की यशगाथा अमर रहती है।

उत्तर

(क) उपर्युक्त वाक्य का आशय यह है कि सच्चे वीर परुष किसी भी दशा में अपनी वीरता प्रकट करते ही रहे हैं। उन्हें कठिन-से-कठिन परिस्थितियाँ न तो झुका सकती हैं और न उन्हें बदल सकती हैं। कहने का भाव यह कि वीर पुरुष की वीरता सभी प्रकार की बाधाओं को पार कर आगे निकल जाती है।

(ख) उपर्युक्त वाक्यों का आशय यह है कि साधारण खासतौर से कायर मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है; लेकिन वीर पुरुष इसके ठीक विपरीत होते हैं। वे परिस्थितियों के न तो दास होते हैं और न उनसे वे विवश ही होते हैं। वे तो परिस्थितियों को अपना दास बना लेते हैं। उन्हें वे विवश कर देते हैं। ऐसे वीर पुरुष का यशगान संसार युगों-युगों तक करता रहता है।

प्रश्न 5.

भारत-माता को महाराणा प्रताप से क्या अपेक्षाएँ वी?

उत्तर

भारत-माता को महाराणा प्रताप से अनेक अपेक्षाएं थीं। उसे उनसे यह अपेक्षा वे अकबर के जनाने के कैद अबलाओं की पुकार सुनेंगे। फिर उन्हें आजाद करेंगे। यही नहीं वे भारत के उन राजाओं को स्वतंत्र करेंगे, जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके हैं।

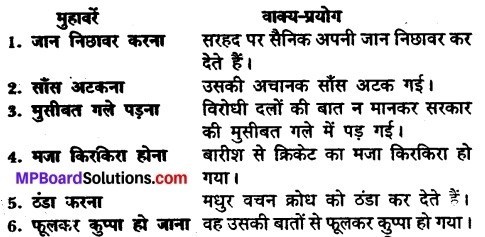

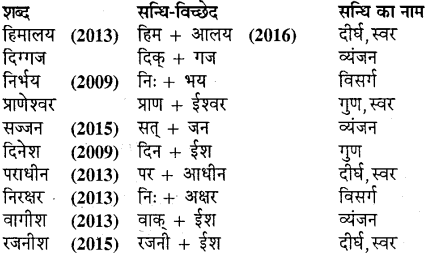

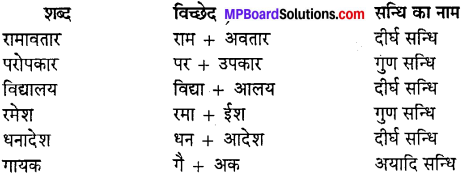

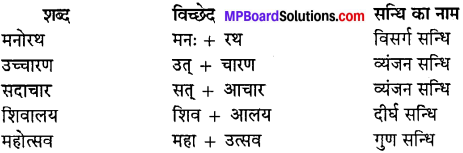

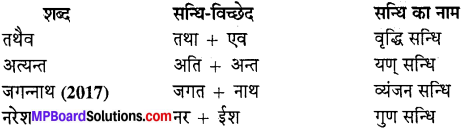

समर्पण भाषा-अध्ययन

(क) वर्तनी सुधारिए

कीर्ती, करुड़, स्विकार, गृहण, आहूति, कालीख, शक्तीयाँ, प्रतीज्ञा।

उत्तर

(क) अशुद्ध वर्तनी शुद्ध वर्तनी

कीर्ती – कीर्ति

करुड़ – करुण

स्विकार – स्वीकार

गृहण – ग्रहण

आहूति – आहुति

कालीख – कालिख

शक्तीयाँ – शक्तियाँ

प्रतीज्ञा – प्रतिज्ञा।

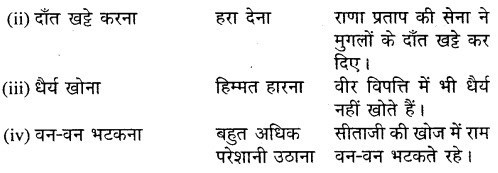

![]()

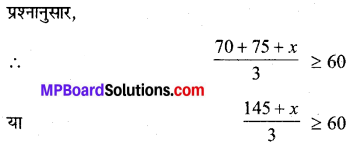

(ख) दिये गये वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए

(i) जिसे क्षमा न किया जा सके।

(ii) जो कुछ न करता हो।

(iii) जिसमें दया न हो।

(iv) जहाँ पहुँचना कठिन हो।

(v) उपकार को मानने वाला।

उत्तर

वाक्यांशों के लिए एक

शब्द वाक्यांश – एक शब्द

(i) जिसे क्षमा न किया जा सके। – अक्षम्य

(ii) जो कुछ न करता हो। – निठल्ला, निकम्मा

(ii) जिसमें दया न हो। – निर्दयी

(iv) जहाँ पहुँचना कठिन हो। – दुर्गम

(v) उपकार को मानने वाला। – कृतज्ञ।

(घ) अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें अपने प्रदेश की संपन्नता और संस्कृति के बारे में बताया गया हो।

उत्तर

मित्र के नाम पत्र

26 बंगलो रोड़

दिल्ली-110007

23-10-2008

प्रिय मित्र रवि,

सप्रेम नमस्ते!

तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। पत्र में तुमने मेरे प्रदेश (दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी) की संपन्नता और संस्कृति के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की है, इससे मुझे और प्रसन्नता हुई। मित्र! तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मेरा प्रदेश दिल्ली है। इसे देश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यह इसलिए कि यह देश के अन्य महानगरों से बहुत अधिक सम्पन्न है। यहाँ सब कुछ है। मुख्य रूप से ऐतिहासिक महानगर होने के साथ-साथ यह आधुनिक महानगर है। लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन आदि से इसकी ऐतिहासिक संपन्नता है, तो अनेक विश्वविद्यालयों, शिक्षा-विज्ञान के संस्थानों, बाजारों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, यातायात की सभी प्रकार की सुविधाओं को यहाँ देखा जा सकता है और उनसे आनंद प्राप्त किया जा सकता है। परस्पर मेल-मिलाप की संस्कृति यहाँ के किसी कोने में देखी जा सकती है। अलग-अलग भाषाओं, बोलियों, तिथि-त्यौहारों, उत्सवों, खान-पान, पहनावे आदि की संस्कृति की सम्पन्नता यहाँ जितनी अधिक और जिस रूप में है, उतनी और कहीं नहीं है। यही मेरे प्रदेश दिल्ली का कमाल है। इसे देखकर किसी ने कहा है

‘दिल्ली है दिलवालों की, बाम्बे पैसेवालों की!’

माँ को चरण-स्पर्श रवि

तुम्हारा अभिन्न

दयाल

रवि

17-ए कमच्छा

वाराणसी

समर्पण योग्यता-विस्तार

(1) भारत भूमि सदा से वीरों और महापुरुषों की भूमि रही है। हमारे स्वर्णिम इतिहास में जिन-जिन महापुरुर्षों और वीर-वीरांगनाओं का योगदान रहा है उनके चित्र और जानकारी एकत्रित कीजिए।

(2) आज हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। हमें अपने जीवन-मूल्यों का महत्त्व समझना है। इस विषय पर कक्षा में अपने साथियों से चर्चा कीजिए।

(3) आप पाश्चात्य संस्कृति के किन बिन्दुओं से असहमत हैं अनुच्छेद लिखिए।

उत्तर

उपयुक्त प्रश्नों को छात्र/छात्रा अपने अध्यापक/अध्यापिका की सहायता से हल करें।

समर्पण परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

लघूत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

अकबर के दरबार में महाराणा प्रताप की कौन-सी बात चल रही थी?

उत्तर

अकबर के दरबार में महाराणा प्रताप की वीरता की बात चल रही थी। अकबर कह रहा था-“मैंने प्रताप-सा वीर, अपने जीवन में नहीं देखा। भारत के बड़े-बड़े राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, पर प्रताप ने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया। उसकी वीरता सराहनीय है।

प्रश्न 2.

राजकवि ने अकबर से संधि-पत्र की सत्यता का पता लगाने का क्या कारण कहा?

उत्तर

राजकवि ने अकबर से कहा कि जहाँपनाह सिसौदिया कुल के मेवाड़ राजाओं ने मेवाड़ की रक्षा अपने प्राणों को देकर की है, उसे महाराणा प्रताप इस तरह नहीं खो देगा। इसलिए इस संधि-पत्र की सत्यता का पता लगाने की उसे आज्ञा दी जाए।

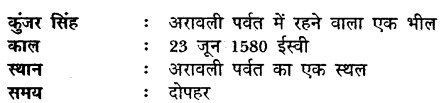

![]()

प्रश्न 3.

लक्ष्मी ने वीरों की क्या विशेषता बतलायी है?

उत्तर

लक्ष्मी ने वीरों की यह विशेषता बतलायी है-‘वीर सुख-दुख दोनों में कर्त्तव्य का ध्यान रखते हैं। दुख में जो विचलित हो जाते हैं, वे वीर नहीं कहलाते हैं।

प्रश्न 4.

कौन मनुष्य नहीं देवता होते हैं? उत्तर-जो परिस्थितियों को मोड़कर आगे बढ़ते हैं, वे मनुष्य नहीं देवता होते हैं। प्रश्न 5. भामाशाह ने महाराणा प्रताप को क्या सहयोग दिया?

उत्तर

भामाशाह ने महाराणा प्रताप को धन की एक थैली दी, जिससे पच्चीस हजार सैनिकों का खर्च बारह वर्ष तक चल सकता था।

समर्पण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

अकबर को संघि-पत्र भेजने पर अमर सिंह ने विरोध किया तो महाराणा प्रताप ने उससे क्या कहा?

उत्तर

महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को समझाते हुए कहा “बेटा समय सब कुछ करा लेता है। तुम देख रहे हो, किस प्रकार हम सब वन में मारे-मारे फिर रहे हैं। तुम्हारी माँ, जो महलों में आराम से रहती थी, भीलनियों के साथ, इस जलजलाती धूप में, हम सबके लिए फल ढूँढ़ रही है, और दिनों का फेर कि सुबह से शाम तक कभी-कभी एक भी फल नहीं मिलता।”

प्रश्न 2.

महाराणा प्रताप ने राजकवि पृथ्वीराज से अपनी विवशता किन शब्दों में व्यक्त किया?

उत्तर

महाराणा प्रताप ने राजकवि पृथ्वीराज से अपनी विवशता निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया मोह में नहीं डूब रहा हूँ कवि। यदि मेरे पास साधन होते तो अकबर को दिखा देता कि प्रताप सिंह ने कितनी शक्ति है। असहाय होने के बाद भी, चार वर्ष से कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई सहारा नहीं मिला। सब तरफ से निराश होकर मैंने संधि-पत्र लिखा था।

प्रश्न 3.

राजकवि पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को किस प्रकार उत्साहित किया?

उत्तर

राजकवि पृथ्वीराज ने राणा प्रताप को इस प्रकार उत्साहित करते हुए कहा साहस से काम लो प्रताप! देखो, बाप्पा रावल और हंसपाल ने शक्ति न होते हुए भी, जीते-जी मेवाड़ की रक्षा की। अपने पितामह को देखो, शरीर में अस्सी घाव होने पर भी पानीपत के मैदान में बहादुरी से लड़े। झालामाना पर दृष्टि डालो, जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज आपके संधि-पत्र को देखकर इन वीरों का हृदय स्वर्ग में रहा रहा होगा।

प्रश्न 4.

राजकवि पृथ्वीराज से महाराणा प्रताप ने क्या अपनी व्यथा प्रकट की?

उत्तर

राजकवि पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप ने अपनी निम्नलिखित व्यथा प्रकट की “कवि! तुमने मेरी स्थिति न सोची होगी। बच्चों की करुण-पुकार तुम्हें न सुनाई पड़ी होगी, नहीं तो तुम्हारा हदय भर आता, और तुम ऐसा न करते। मैंने अपने सुख के लिए संधि पत्र नहीं लिखा। पर इन सबके (रजनी की ओर संकेत कर) कष्ट मुझसे नहीं देखे गए। जब बच्चे रोटी के एक-एक टुकड़े को रोते हैं, तो मेरा धैर्य पिघलकर पानी-पानी हो जाता है। अब मैं और अधिक नहीं रह सकता कवि! तुमने ऐसा क्यों किया?

![]()

प्रश्न 5.

‘समर्पण’ एकांकी का प्रतिपाय अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर

‘समर्पण’ एकांकी महान एकांकीकार डॉ. सुरेश शुक्ल-लिखित ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें मुगल शासक अकबर और मेवाड़ केसरी महाराणा के बीच होने वाली संधि को आधार बनाकर महाराणा प्रताप और उनके परिवार की सहनशीलता, देशभक्ति और वीरता से संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। ये सभी तथ्य न केवल चौकाने वाले हैं, अपितु देश-भक्ति के सोए हुए भावों को जगाने वाले भी हैं। इस प्रकार एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहा है कि हम कितनी ही कठिन, दुखद और अपार परिस्थितियों में क्यों न घिरे रहें, हमें अपनी मातृभूमि के दुख और दुर्दशा को नहीं भूलना चाहिए। उसे हर प्रकार से सुखमय और संपन्न बनाने के लिए हमें अपने तन-मन, धन सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए।

समर्पण लेखक का परिचय

प्रश्न

डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनके साहित्य के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर

डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल का आधुनिक हिंदी एकांकीकारों में प्रमुख स्थान है। ऐतिहासिक एकांकी रचना के क्षेत्र में आप अधिक उल्लेखनीय हैं।

जीवन परिचय-डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल हिंदी के एक ऐसे महत्त्वपूर्ण रचनाकार हैं, जिन्होंने हिंदी गद्य-विधा के लिए अपना अद्भुत योगदान दिया है। खासतौर से आपने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एकांकी रचना के लिए विशेष प्रयास किया है। इस तरह से आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से स्वस्थ और नया है। इस तरह आपने आधुनिक हिंदी एकांकी-नाटकों को एक ऐसी नई दिशा दी है, जिनमें मुख्य रूप से मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना के स्वर सुनाई देते हैं।

रचनाएँ-डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल के अब तक सोलह पूर्णाकार नाटक और चार एकांकी संग्रह, प्रकाशित हो चुके हैं; जो इस प्रकार हैं! ‘प्रत्यावर्तन’, ‘स्वप्न का सत्य’, ‘टूटते हए’ और ‘मेरे श्रेष्ठ रंग’

महत्त्व-डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल हिन्दी के जाने-माने सशक्त एकांकीकार हैं। उनका इस दृष्टि से दिया गया योगदान सर्वथा अपेक्षित रहा है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी रचनाएँ नयी पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करती रहेंगी।

समर्पण एकांकी का सारांश

प्रश्न

डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल लिखित एकांकी ‘समर्पण’ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर

डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल लिखित एकांकी ‘समर्पण’ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित एक प्रेरक और भाववर्द्धक एकांकी है। इस एकांकी का सारांश इस प्रकार है

भीषण गर्मी से पूरा पर्वत-प्रदेश लू की चपेट में है। चारों फैले हुए सन्नाटे में महाराणा प्रताप एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। उनकी दाढ़ी और बाल बढ़े हुए हैं। वे धोती-कुर्ता पहने हुए तलवार लटका रहे हैं। उनका बेटा-बेटी के भी पैर नंगे हैं। तीनों ही खिन्न हैं। बेटी रजनी को भूख से सिसकती देखकर महाप्रताप उसे सहलाते हुए कहते हैं कि वह रोये नहीं। कुंजर अकबर को संधि-पत्र देकर आ रहा होगा। इसे सुनकर पुत्र अमर सिंह चकित होकर प्रश्न करता है कि क्या वे सब अकबर का गुलाम बनकर रहेंगे? अगर ऐसा है तो उसे यह मंजूर नहीं है। महाप्रताप उसे समझाते हैं कि उसकी माँ किस तरह भीलनियों के साथ वन-वन फल ढूँढ़ती हुई परेशान हो जाती है। फिर भी कभी-कभी उसे एक भी फल नहीं मिलता है।

अमर सिंह महाप्रताप को उनकी वीरता की याद दिलाता है तो महाप्रताप अकबर की अधीनता को स्वीकारने की अपनी मजबूरी बतलाते हैं। उसी समय वहाँ पर कुंजर आता है। उसने महाप्रताप को बतलाया कि उनकी प्रशंसा अकबर कर रहा था तो मानसिंह ने विरोध किया। दूसरे राजपूत अर्थात् पृथ्वीराज कवि ने उसे समझाते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अकबर ने जैसे संधि-पत्र को स्वीकार किया, वैसे ही पृथ्वीराज कवि ने कहा कि संधि-पत्र महाप्रताप का न होकर किसी षड्यंत्रकारी का है; क्योंकि वह महाराणा प्रताप को भलीभाँति जानता है कि वे किसी दशा में अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। जब मैंने (कुंजर ने कहा कि मैं महाप्रताप का सेवक हूँ। उन्होंने ही यह संधि-पत्र मुझसे भेजवाया है। इस पर राजकवि पृथ्वीराज ने संधि-पत्र की सत्यता का पता लगाने की आज्ञा अकबर से माँग ली। उसे देखकर मानसिंह राजकवि पर आरोप लगाया कि वे महाप्रताप का पक्ष ले रहे हैं। कुंजर ने कहा कि राजकवि आ रहे होंगे।

महाप्रताप को उनकी धर्मपत्नी महारानी लक्ष्मी ने समझाया कि वीर पुरुष दुख’ में भी अटल रहते हैं। उनसे ही भारत माँ को आशा है। एक पुत्री के आँसू से भारत के आँसू बढ़कर हैं। मैं अपनी पुत्री को भोजन दूंगी लेकिन मुझे अकबर की अधीनता मंजूर नहीं है। उसी समय राजकवि पृथ्वीराज का प्रवेश होता है।राजकवि ने महाप्रताप को समझाया कि वे भारत के मुकट हैं। संधि-पत्र तो उनकी वीरता को कलंकित कर रही है।

परिस्थितियाँ मनुष्य को विवश नहीं करती हैं, अपितु मनुष्य चाहे तो परिस्थितियों को विवश कर सकता है। परिस्थितियों को मोड़ने वाले ही अमर वीर पुरुष होते हैं। इसलिए वे मोह में न पड़े। इस अपने कर्तव्य को निभाने की आवश्यकता है। उन्हें अपने अमर वीरों की वीरतापूर्ण त्याग को याद करके साहस धारण करना चाहिए कि वीर पुरुष भटक सकते हैं, लेकिन अपयश नहीं ले सकते हैं। सभी भील उनकी सहायता अपने प्राणों की परवाह किए बिना करेंगे। उसी समय भामाशाह आकर महाप्रताप को पच्चीस हजार सैनिकों का खर्च बारह साल तक चलाने का धन भेंट करता है। महाप्रताप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भामाशाह ने कहा कि वह आजीवन मेवाड़ के राणा के साथ है। उससे उत्साहित होकर महाप्रताप प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र न करा लेंगे, तब तक दाढ़ी-बाल नहीं कटवायेंगे। मिट्टी के बर्तन में खायेंगे और जमीन पर सोयेंगे। सभी एक साथ बोलते हैं “हिन्दूपति महाप्रताप की जय”।