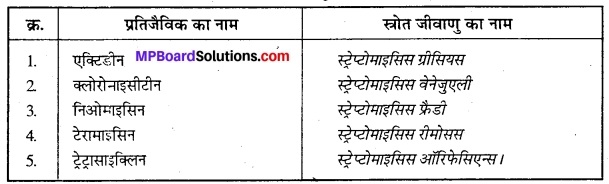

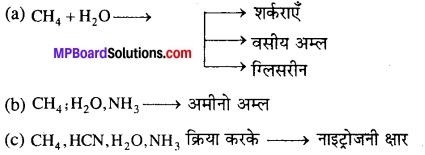

MP Board Class 12th Biology Solutions Chapter 11 जैव प्रौद्योगिकी-सिद्धान्त व प्रक्रम

जैव प्रौद्योगिकी-सिद्धान्त व प्रक्रम NCERT प्रश्नोत्तर

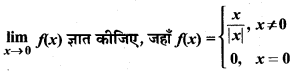

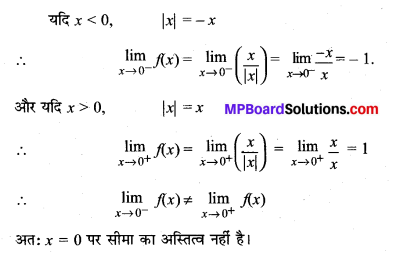

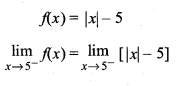

प्रश्न 1.

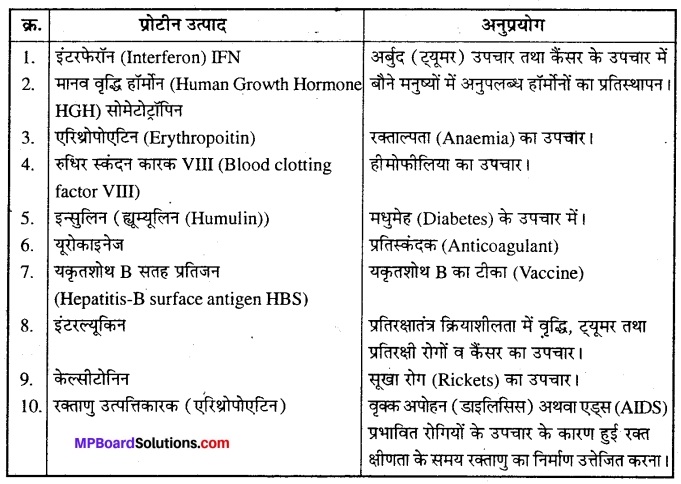

क्या आप दस पुनर्योगज प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाये जाते हैं ?

उत्तर

प्रश्न 2.

एक सचित्र चार्ट (आरेखित निरुपण के साथ) बनाइए जो प्रतिबंध एंजाइम के (जिस क्रियाधार DNA पर यह कार्य करता है उसे ) उन स्थलों को जहाँ यह DNA को काटता है व इनसे उत्पन्न उत्पाद को दर्शाता है ?

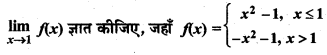

उत्तर

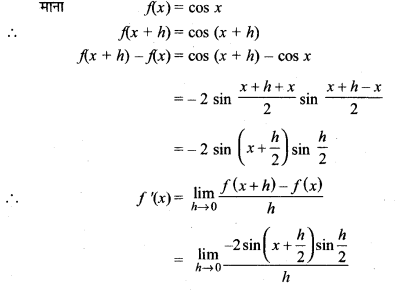

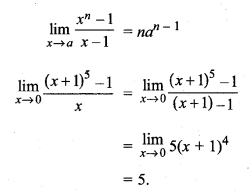

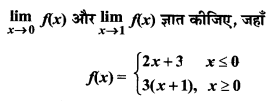

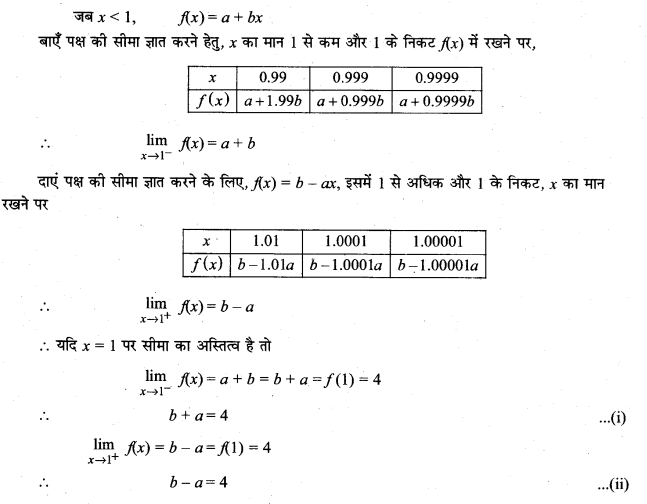

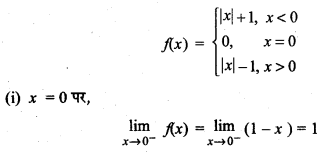

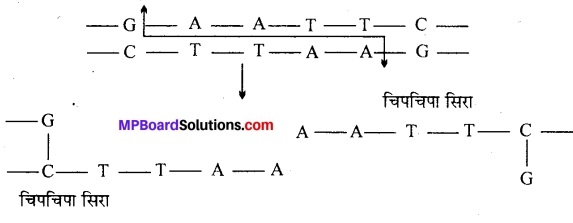

यहाँ ई. कोलाई से प्राप्त EcoRI नामक प्रतिबंधन एन्जाइम (Restriction Enzyme) का उदाहरण दिया जा रहा है

प्रश्न 3.

कक्षा ग्यारहवीं में जो आप पढ़ चुके हैं उसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े हैं या डी.एन.ए.। आप इसके बारे में कैसे पता लगायेंगे ?

उत्तर

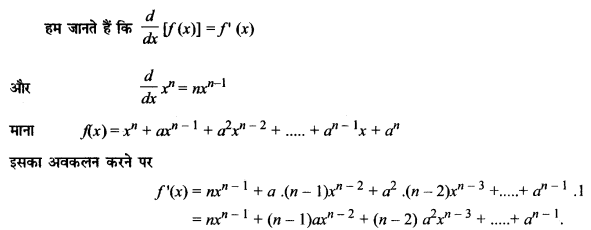

प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनी है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से बनी है जो पेप्टाइड आबंधों के द्वारा जुड़ी होती है। प्रोटीन में कुल अमीनो अम्लों की संख्या, उनके प्रकार, उनके लगने के क्रम आदि के कारण अनन्त प्रकार की प्रोटीने संभव हैं। प्रोटीनों की औसत लंबाई चारों ओर 300 है जो कि अमीनो अम्लों का बचा-खुचा पदार्थ है। इनमें से कुछ एक्टिन फिलामेंट हैं जो कि हजारों एक्टिन अणुओं से बने हैं।

डी.एन.ए. पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइडों से बने होते हैं। वे चार न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि एक-दूसरे के साथ फॉस्फोडाइएस्टर आबंधों से जुड़े हुए होते हैं । DNA पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइडों के लाखों बड़े अणुओं को अपने अंदर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे बड़ा मानव गुणसूत्र 220 मिलियन बेस पेयर लंबा है। इस प्रकार DNA एंजाइम से बड़े हैं।

![]()

प्रश्न 4.

मानव की एक कोशिका में DNA की मोलर सन्द्रिता क्या होगी ? अपने अध्यापक से परामर्श कीजिए।

उत्तर

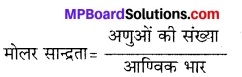

मोलर सांद्रता (Molar concentration)-किसी पदार्थ की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में उसकी मात्रा की माप होती है। इसे सामान्यतया मोलरता (Molarity) के पदों में व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ की मोलरता एक लीटर आयतन में उपस्थित उसके अणुओं की संख्या होती है। अणुओं के सांद्रता की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है

DNA अणु जटिल जैविक वृहदाणु होते हैं। इनका अणुभार 106 से 109 डाल्टन तक होता है । हमारे शरीर में DNA के न्यूक्लियोटाइड का औसत आण्विक द्रव्यमान 130.86 होता है। अत: मानव DNA अणु का आण्विक द्रव्यमान 6×109 न्यूक्लियोटाइड (मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार) x 130.86 = 784.56 x 10° g/mol. होगा।

प्रश्न 5.

क्या सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एण्डोन्यूक्लिएज नहीं मिलते हैं ? अपने उत्तर को सही सिद्ध कीजिए।

उत्तर

नहीं, सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में प्रतिबन्धन एण्डोन्यूक्लिऐज नहीं मिलते हैं। ये कुछ जीवाणुओं में उपस्थित रहते हैं। सन् 1963 में ई. कोलाई (E.coli) से दो एन्जाइम पृथक् किये गये थे। ये जीवाणुभोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक एन्जाइम DNA मेथिल समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरा एन्जाइम DNA को काटता है। दूसरे एन्जाइम को प्रतिबन्धन एण्डोन्यूक्लिएज (Restriction endonuclease) कहते हैं। प्रतिबन्धन एण्डोन्यूक्लिऐजका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में DNA के पुनर्योगज अणु (Recombinant molecules of DNA) बनाने में किया जाता है जिसका निर्माण विभिन्न जीनोमों से प्राप्त DNA से मिलकर होता है।

प्रश्न 6.

अच्छी हवा व मिश्रण विशेषता के अतिरिक्त विलोडन हौज बायोरिऐक्टर में कौन-सी अन्य कम्पन्न फ्लास्क सुविधाएँ हैं ?

उत्तर

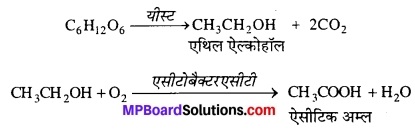

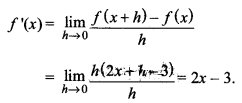

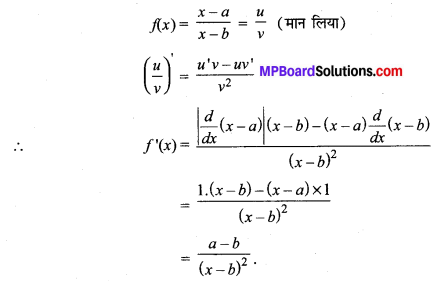

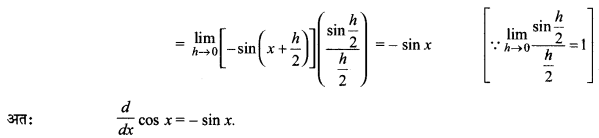

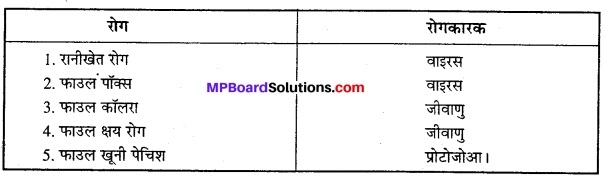

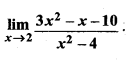

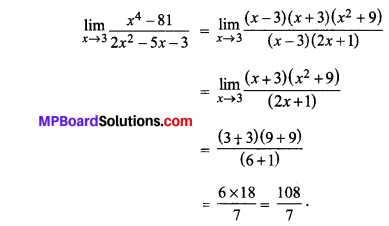

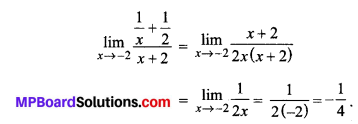

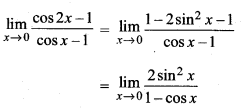

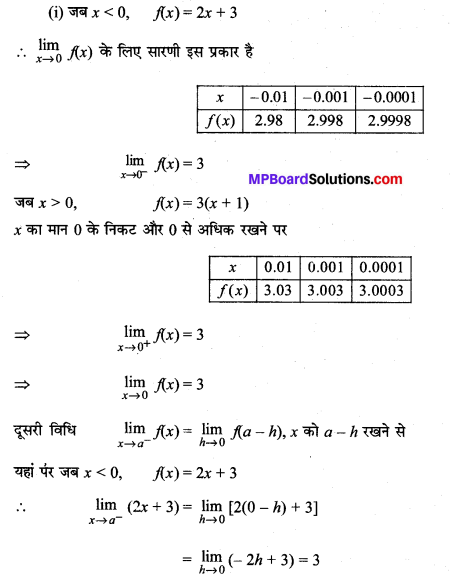

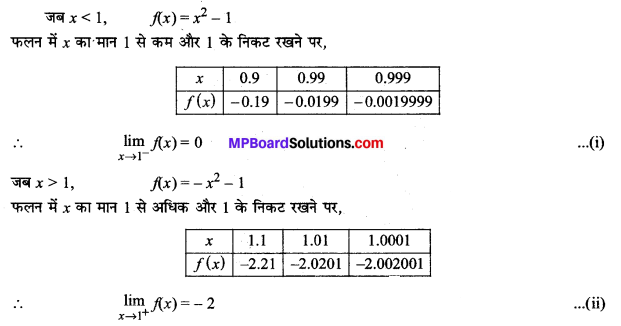

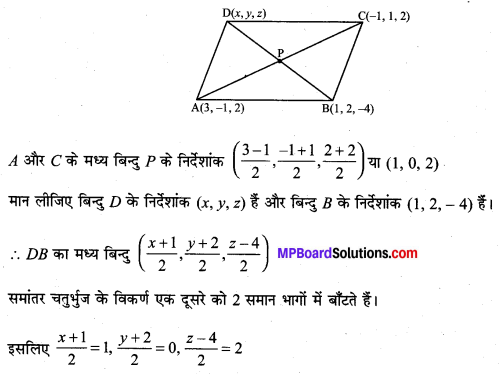

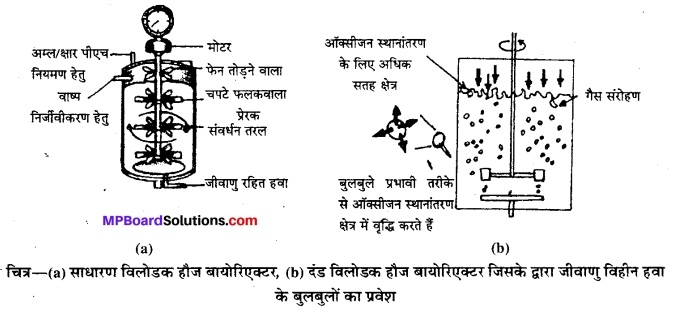

सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकियों का अंतिम उद्देश्य वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना होता है। इसके लिये पुनर्योगज DNA के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है। बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्त होती है। वांछित जीन को क्लोन करने पर लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाता है।

उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु बायोरियेक्टर (Bioreactor) की सहायता ली जाती है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पादन हेतु अनुकूलतम परिस्थितियाँ उपलब्ध कराती है। अनुकूलतम परिस्थितियों में तापमान, pH, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन आदि आते हैं। विलोडन हौज बायोरिएक्टर में प्रक्षोभक तंत्र (Agitator system), O2, प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम तंत्र, पी.एच नियंत्रण तंत्र व प्रतिचयन प्रहार (Sampling ports) लगा होता है जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय-समय पर निकाली जा सकती है।

![]()

प्रश्न 7.

शिक्षक से परामर्श कर पाँच पैलिंड्रोमिक अनुप्रयास करना होगा कि क्षार युग्मक नियमों का पालन करते हुए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बनाने के उदाहरण का पता लगाइए।”

उत्तर

प्रत्येक सीमाकारी एन्जाइम, DNA स्ट्रेण्ड के विशिष्ट 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड क्षार अनुक्रम को पहचानता है। इस क्रम को अभिज्ञेय स्थल (Recognition site) या पैलिन्ड्रोम (Palindrome) कहते हैं। पैलिन्ड्रोम वे शब्द होते हैं जिन्हे बांये से दांये अथवा दांये से बांये पढ़ने पर एक समान नजर आते हैं जैसे

MOM, BOB, MADAM, MALAYALAM

परन्तु शब्द पैलिन्ड्रोम और DNA पैलिन्ड्रोम में अंतर है। DNA में पैलिन्ड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। उदाहरणार्थ-निम्न अनुक्रमों को 5’→ 3′ दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जायेगा। यदि इसे 3′ → 5′ दिशा में पढ़ा जाए तब भी यह बात सही बैठती है|

5′-GAATTC -3′

3′ – CTTAAG -5′

प्रतिबंधन एन्जाइम DNA लड़ी को पैलिन्ड्रोम स्थल के केन्द्र से कुछ दूरी पर परन्तु विपरीत लड़ियों में दो समान क्षारकों के बीच काटते हैं । यहाँ पांच पैलिन्ड्रोम क्षारकों के क्रम का उदाहरण दिया जा रहा है-

प्रश्न 8.

अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि पुनर्योगज DNA किस अवस्था में बनते हैं ?

उत्तर

प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था (Ist prophase) की उप-अवस्था जाइगोटीन (Zygotene) में समजात गुणसूत्र जोड़े बनते हैं। इसे सूत्र युग्मक (Synapsis) कहते हैं । पैकिटीन (Pachytene) उप-अवस्था में सूत्रयुग्मक सम्मिश्र (Synaptonemal complex) में एक या अधिक स्थानों पर गोल सूक्ष्म घुण्डियां दिखाई देने लगती हैं, इन्हें पुनर्संयोजन घुण्डियां (Recombination nodule) कहते हैं। समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े क्रोमेटिड्स (Chromatids) के मध्य एक या अधिक खण्डों की पारस्परिक अदला बदली को पारगमन कहते हैं। इससे ही समजात पुनर्संयोजित DNA(Recombinant DNA) बन जाता है। पुनर्संयोजन घुण्डियां उन स्थानों पर बनती हैं जहाँ पर पारगमन हेतु क्रोमेटिड्स के टुकड़े टूट कर पुन: जुड़ते हैं।

प्रश्न 9.

क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिवेदक (रिपोर्टर) एन्जाइम को वरणयोग्य चिन्ह की उपस्थिति में बाहरी DNA को परपोषी कोशिकाओं में स्थानान्तरण के लिये मॉनीटर करने के लिये किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है ? ।

उत्तर

DNA द्वारा आदाता (ग्राही) कोशिका में प्रवेश करने का कार्य तभी किया जाता है जब आदाता कोशिका अपने चारों ओर स्थित DNA को धारण करने में सक्षम हो जाती है। यह कार्य अनेक विधियों के द्वारा किया जाता है । यदि पुनर्योगज DNA को जिसमें प्रतिजैविक, जैसे-ऐम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन स्थित होती है, ई. कोलाई (E.coli) कोशिकाओं में स्थानान्तरित किया जाए तो परपोषी कोशिकाएँ प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपान्तरित हो जाती है।

यदि रूपान्तरित कोशिकाओं को अगार युक्त प्लेट पर फैलाया जाता है तो केवल कुछ रूपान्तरित कोशिकाएँ ही विकसित हो पाती है, जबकि अरूपान्तरित आदाता कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। प्रतिरोधी जीन के कारण कोई भी ऐम्पिसिलिन की उपस्थिति में रूपान्तरित कोशिका का चयन कर सकता है। ऐसे प्रक्रम में प्रतिरोधी जीन को वरणयोग्य चिन्हक कहते हैं।

प्रश्न 10.

निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए

(क) प्रतिकृतियन का उद्भव

(ख) बायोरिएक्टर

(ग) अनुप्रवाह संसाधन।

उत्तर

(क) प्रतिकृतियन का उद्भव-यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरूआत होती है और जब कोई डी.एन.ए. का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर – प्रतिकृति कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डी.एन.ए. के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डी.एन.ए. की काफी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल (Ori) अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता है।

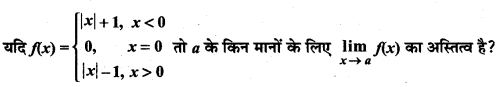

(ख) बायोरिएक्टर-बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है, जिसमें सूक्ष्मजीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों व्यष्टि एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए, अनुकूलतम परिस्थितियाँ उपलब्ध करता है । वृद्धि के लिए ये अनुकूलतम परिस्थितियाँ हैं तापमान, pH, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन । जो बायोरिएक्टर में सामान्यतया सर्वाधिक उपयोग में लार,ता है वह विलोडन (स्टिरिंग) प्रकार का है जिसे चित्र में दर्शाया गया है।

विलोडित हौज रिएक्टर सामान्यतया बेलनाकार होते हैं या जिनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतर्वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं । विकल्पतः हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। रिएक्टर में एक प्रक्षोभक यंत्र (एजिटेटर सिस्टम), ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र व प्रति चयन प्रद्वार लगा होता है जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय-समय पर निकाली जा सकती है।

(ग) अनुप्रवाह संसाधन-जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण कशोधन सम्मिलित है और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं । उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं औषधि के मामले में ऐसे संरूपण (फॉर्मुलेशन) की चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते है। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न-भिन्न होती है।

![]()

प्रश्न 11.

संक्षेप में बताइए

(क) पी.सी.आर.,

(ख) प्रतिबंधन एंजाइम और डी.एन.ए.,

(ग) काइटिनेज।

उत्तर

(क) पी.सी.आर.- पी.सी.आर. का अर्थ पॉलिमरेज चेन रिऐक्शन (पॉलिमरेज शृंखला अभिक्रिया) है। इस अभिक्रिया में उपक्रमकों (प्राइमर्स-छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डी.एन.ए. क्षेत्र के पूरक होते हैं) के दो समुच्चयों (सेट्स) व डी.एन.ए. पॉलिमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे (इन विट्रो) विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। यह एंजाइम जिनोमिक डी.एन.ए. को टेंपलेट के रूप में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमकों को विस्तृत कर देता है। यदि डीएनए प्रतिकृतयेन प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है तब डीएनए खंड को लगभग एक अरब गुना प्रवर्धित किया जा सकता है।

(ख) प्रतिबंधन एंजाइम और डी.एन.ए.-आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम (रिस्ट्रिक्शन एंजाइम) की खोज से डी.एन.ए. को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका। कटे हुए डी.एन.ए. का भाग प्लाज्मिड डी.एन.ए. से जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड डी.एन.ए. संवाहक (वेक्टर) की तरह कार्य करता है जो इससे जुड़े डी.एन.ए. को स्थानांतरित करता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है जो डी.एन.ए. अणु के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके किनारों को जोड़ने का काम करता है ।

इस संयोजन से पात्रे (इन विट्रो) नये गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डी.एन.ए. का निर्माण होता है जिसे पुनर्योगज डी.एन.ए. कहते हैं। जब यह डी.एन.ए. इंश्चिरिचिया कोलाई में स्थानांतरित किया जाता है तो यह नए परपोषी के डी.एन.ए. पॉलिमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृतियाँ बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति का ई. कोलाई का गुणन, ई. कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाती है।

(ग) काइटिनेज-काइटिनेज एक प्रकार का एंजाइम है।

प्रश्न 12.

अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाइए कि निम्नलिखित के बीच कैसे भेद करेंगे

(क) प्लाज्मिड DNA और गुणसूत्रीय DNA

(ख) RNA और DNA

(ग) एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज।

उत्तर

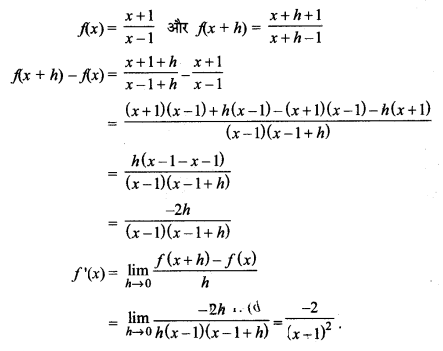

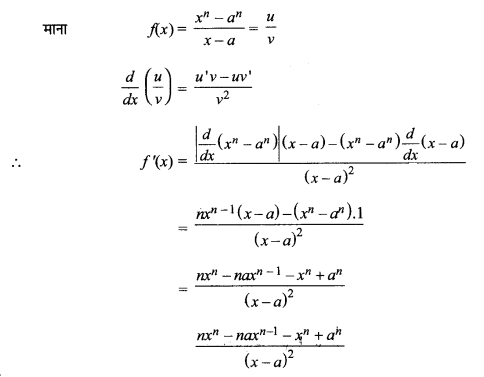

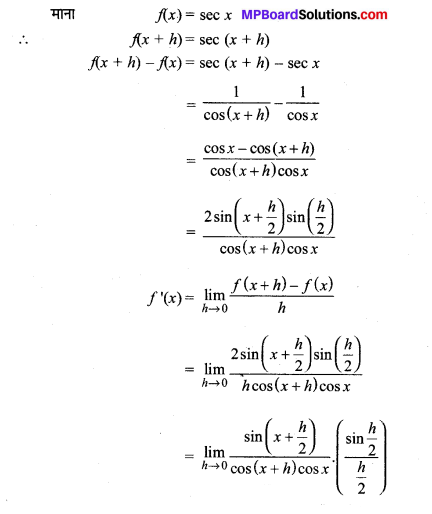

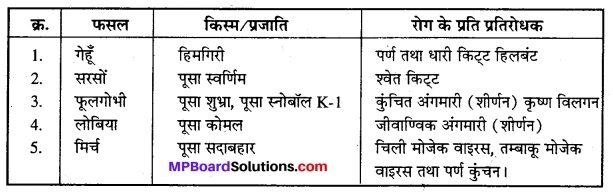

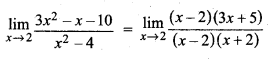

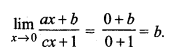

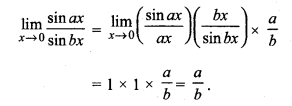

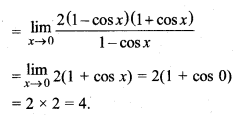

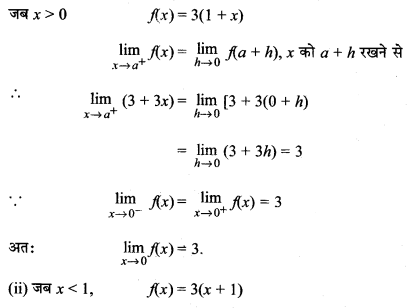

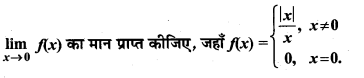

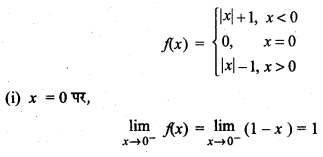

(क) प्लाज्मिड DNA और गुणसूत्रीय DNA (Plasmid DNA and Chromosomal DNA)

प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय रचनाएँ होती हैं जो जीवाणुओं के अन्दर स्वतः गुणित होती रहती है। इनका DNA दो सूत्रों का बना, प्रायः गोलाकार (Circular) होता है। इन पर अन्य जीनों के अतिरिक्त प्लाज्मिड की प्रतिकृति करने वाले जीन भी पाये जाते हैं। पुनर्योगज DNA तकनीक में प्रयुक्त प्लाज्मिड में प्रतिजैविक रोधिता वाले जीन भी होते हैं जिनसे पुनर्योगज DNA अणुओं की पहचान सम्भव हो पाती है।

गुणसूत्रों में उपस्थित DNA गुणसूत्रीय DNA होता है। यह भी दो सूत्रों का होता है परन्तु गोलाकार नहीं होता तथा कोशिका के केन्द्रक में होता है। इसमें प्रतिजैविक रोधिता वाले जीन नहीं होते हैं । यह प्लाज्मिड DNA की तुलना में अधिक लम्बा तथा अधिक न्यूक्लियोटाइड युक्त होता है।

![]()

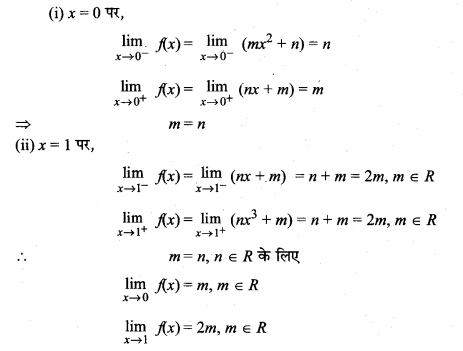

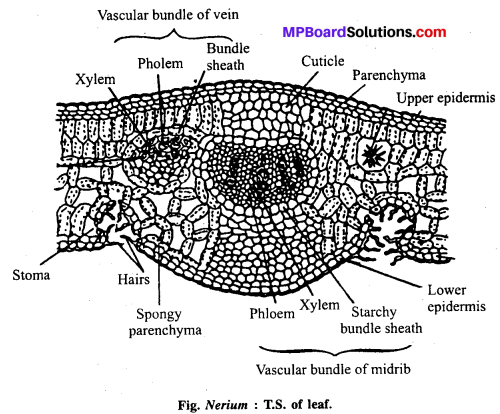

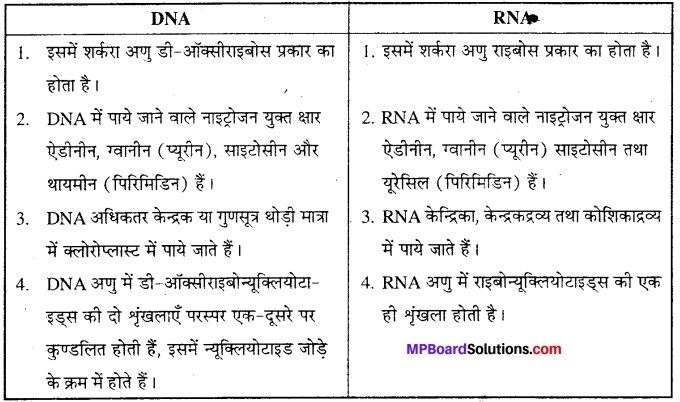

(ख) DNA तथा RNA में अन्तरDNA

(ग) एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज (Exonuclease and Endonuclease)एक्सोन्यूक्लिएज-ये DNA के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। एन्डोन्यूक्लिएज-ये DNA के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एन्डोन्यूक्लिऐज DNA अनुक्रम की लम्बाई के निरीक्षण पश्चात् कार्य करता है । जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा जाता है तब यह DNA से जुड़ता है तथा द्विकुंडलिनी की दोनों लड़ियों को शर्करा-फॉस्फेट आधार स्तम्भों के विशिष्ट केन्द्रों पर काटता है।

जैव प्रौद्योगिकी-सिद्धान्त व प्रक्रम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

जैव प्रौद्योगिकी-सिद्धान्त व प्रक्रम वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सही विकल्प चुनकर लिखिए

प्रश्न 1.

कृत्रिम रूप से जीन की प्रकृति में परिवर्तन करना कहलाता है

(a) जीन परिचालन

(b) जीन हेर-फेर

(c) (a) एवं (b) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर

(c) (a) एवं (b) दोनों

प्रश्न 2.

D.N.A. पुनर्योगज तकनीक का आविष्कार कब किया गया

(a) सन् 1971

(b) सन् 1972

(c) सन् 1973

(d) सन् 1974.

उत्तर

(b) सन् 1972

प्रश्न 3.

एच. हैरिस व जे. एफ. वाटकिन्स द्वारा D.N.A. पुनर्योजन की कौन-सी विधि दी गयी थी

(a) रूपान्तरण

(b) पराक्रमण

(c) क्लोनिंग

(d) प्रोटोप्लास्ट संलयन।

उत्तर

(d) प्रोटोप्लास्ट संलयन।

प्रश्न 4.

कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम जीन बनाया जिसकी क्षमता थी

(a) कृत्रिम इन्सुलिन बनाने की

(b) कृत्रिम जीन पैदा करने की

(c) कीड़ों का प्रकोप नहीं होने की

(d) पोषक खाद्य उत्पादन करने की।

उत्तर

(a) कृत्रिम इन्सुलिन बनाने की

प्रश्न 5.

विशिष्ट जीन के समान जीन प्राप्त करना कहलाता है

(a) जीव क्लोनिंग

(b) जीन क्लोनिंग

(c) D.N.A. क्लोनिंग

(d) R.N.A. क्लोनिंग।

उत्तर

(b) जीन क्लोनिंग

प्रश्न 6.

पादपों में कायिक संवर्धन द्वारा उत्पादित संततियों को कहते हैं

(a) कैलस

(b) अंडाणु

(c) क्लोन

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर

(c) क्लोन

प्रश्न 7.

आनुवंशिक अभियांत्रिकी में ‘आण्विक कैंची’ की तरह उपयोग किया जाता है

(a) DNA पॉलीमरेज

(b) DNA लाइगेज

(c) हेलिकेज

(d) रेस्ट्रिक्शन एण्डोन्यूक्लिएज।

उत्तर

(d) रेस्ट्रिक्शन एण्डोन्यूक्लिएज।

प्रश्न 8.

लक्ष्य ऊतक (Target tissue) में ट्रांसजीन की ट्रांसजेनिक अभिव्यक्ति निर्धारित होती है

(a) इन्हान्स द्वारा

(b) रिपोर्टर द्वारा

(c) प्रमोटर द्वारा

(d) ट्रांसजीन द्वारा।

उत्तर

(b) रिपोर्टर द्वारा

![]()

प्रश्न 9.

प्रथम प्रतिबंधन एण्डोन्यूक्लिएज निम्न में कौन-सा पहचाना गया

(a) EcoRI

(b)Hind II

(c) Hind III

(d) TaqI

उत्तर

(b)Hind II

प्रश्न 10.

pBR322 वाहक में किसके प्रति प्रतिरोधी जीन होती है

(a) एम्पीसिलिन

(b) टेट्रासाइक्लिन

(c) उपर्युक्त दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर

(c) उपर्युक्त दोनों

प्रश्न 11.

एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस का DNA खण्ड (t-DNA) सामान्य पौधों की कोशिकाओं में क्या रोग उत्पन्न करता है

(a) कैंसर

(b) अपघटन

(c) अर्बुद

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर

(c) अर्बुद

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. D.N.A. में संचित सूचना के संचरण तथा फिर से प्रकट होने एवं लक्षणों के बनने को ………….

कहते हैं।

2. ……………. मानव निर्मित इन्सुलिन है।

3. क्लोनिंग से …………….. वाले जीन भी उत्पन्न हो जाने की संभावना होती है।

4. वाहक का …………….. एवं …………….. आसान होना चाहिए।

5. आनुवंशिक इंजीनियरिंग से ऐसे जीव भी उत्पादित किये जा सकते हैं जिनका …………. सर्वथा नया हो।

6. …… जीन वाहक का कार्य करता है।

उत्तर

- भावाकृति

- ह्यूम्यूलिन

- अवांछित गुणों

- विलगन, शुद्धिकरण

- जीन प्रारूप

- Ti प्लाज्मिड।

3. सही जोड़ी बनाइए

‘A’ -‘B’

1. इन्सुलिन – (a) डी.एन.ए. में सकारात्मक परिवर्तन

2. जीन बैंक – (b) मानव जीनोम प्रायोजना

3. जीन अभियांत्रिकी – (c) जीन अभियांत्रिकी

4. जीनोमिकी – (d) ज्ञात D.N.A. संरक्षण

उत्तर

1. (c), 2. (d), 3. (a), 4. (b).

4. एक शब्द में उत्तर दीजिए

1. उस पादप का नाम बताइये जिसके DNA में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम सर्वप्रथम पढ़ा गया।

2. किसी जीनोम का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन ।

3. उस वैज्ञानिक का नाम बताइये जिन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला रखी।

4. समान न्यूक्लियोटाइड क्रम के खण्डों वाला DNA

5. ऐसा जीव जिसमें दूसरे स्रोत (जीव) के जीन को प्रवेशित कराया गया है।

6. CCMB कहाँ स्थित है ?

7. प्रथम जन्तु क्लोन का नाम बताइये।

8. वह चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव में गड़बड़ी वाले जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

9. विषाणुओं को नष्ट करने वाला जैव अणु जो मनुष्य में विषाणु प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है।

10. Ti प्लाज्मिड का स्रोत।

उत्तर

- एरेबिडोप्सिस

- जीनोमिक्स

- एलेक जेफरी

- रिपिटीटिव DNA

- ट्रांसजेनिक

- हैदराबाद

- डॉली (भेड़)

- जीन थेरैपी

- इन्टरफेरॉन

- एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएन्स।

जैव प्रौद्योगिकी-सिद्धान्त व प्रक्रम अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

लक्ष्य जीन को पृथक करने के लिए कौन-से एन्जाइम की आवश्यकता होती है ?

उत्तर

लक्ष्य जीन को पृथक् करने के लिए प्रतिबन्धन एण्डोन्यूक्लिएज एन्जाइम की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 2.

कौन-सा DNA पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है ?

उत्तर

टेक (Taq) DNA पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है।

प्रश्न 3.

किन्ही तीन प्रतिबंधन एण्डोन्यूक्लिएज एन्जाइमों के नाम लिखिए।

उत्तर

- EcoRI

- Hind II

- Hind III.

प्रश्न 4.

PCR का पूर्ण नाम लिखिए। इसमें कौन-सा एन्जाइम प्रयुक्त होता है ?

उत्तर

पॉलिमरेज श्रृंखला अभिक्रिया (Polymerase Chain Reaction) इसमें टेक (Taq) DNA पॉलमरेज एन्जाइम प्रयुक्त होता है।

प्रश्न 5.

जीवाणुभोजी (Bacteriophage) किसे कहते हैं ?

उत्तर

जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु को जीवाणुभोजी कहते हैं।

![]()

प्रश्न 6.

प्रथम पुनर्योगज DNA का निर्माण किसमें हुआ था ?

उत्तर

जीवाणु सालमोनेला टाइफीयूरिम में।

प्रश्न 7.

आण्विक कैंची किसे कहते हैं ?

उत्तर

प्रतिबंधन एन्जाइम (Restriction Enzyme) को आण्विक कैंची कहते हैं।

प्रश्न 8.

हिंड II (Hind II) DNA अणु को कहाँ से काटता है ?

उत्तर

हिंड II, DNA अणु को उस विशेष बिन्दु पर काटते हैं जहाँ पर छ: क्षारक युग्मों (Base pairs) का विशेष अनुक्रम होता है।

प्रश्न 9.

चिपचिपे सिरे किस एन्जाइम के कार्य में सहायता करते हैं ?

उत्तर

एन्जाइम DNA लाइगेज के कार्य में सहायता प्रदान करता है।

प्रश्न 10.

DNA खण्ड किस प्रकार के आवेशित अणु होते हैं ?

उत्तर

ऋणात्मक आवेशित (Charged) होते हैं।

प्रश्न 11.

इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA को देखने के लिये किससे अभिरंजित किया जाता है ?

उत्तर

इथीडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित करते हैं।

प्रश्न 12.

इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है ?

उत्तर

DNA खण्ड का पृथक्करण एवं विलगन।

प्रश्न 13.

जीवाणु कोशिका में मिलने वाले वर्तुल DNA का प्रमुख कार्य बताइये।

उत्तर

यह संवाहक (वेक्टर) की तरह कार्य करता है।

प्रश्न 14.

उस तकनीक का नाम लिखिए, जिसके द्वारा DNA खण्डों को अलग कर सकते हैं ?

उत्तर

जैव वैद्युत कण संचलन (Electrophoresis)।

प्रश्न 15.

प्लाज्मिड pBR322 में पाये जाने वाले दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के नाम लिखिये ?

उत्तर

एम्पिसिलिन व टेट्रासाइक्लीन ।

जैव प्रौद्योगिकी-सिद्धान्त व प्रक्रम लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं ?

उत्तर

DNA या आनुवंशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकतानुसार हेर-फेर करने की क्रिया को आनुवंशिक अभियान्त्रिकी कहते हैं।

प्रश्न 2.

आनुवंशिक अभियांत्रिकी के दो उद्देश्य लिखिए।

उत्तर

उद्देश्य-

- जीन की संरचना में इच्छित परिवर्तन करना।

- आनुवंशिक विकृतियों को ठीक करना।

प्रश्न 3.

बैक्टीरियोफेज क्या है ?

उत्तर

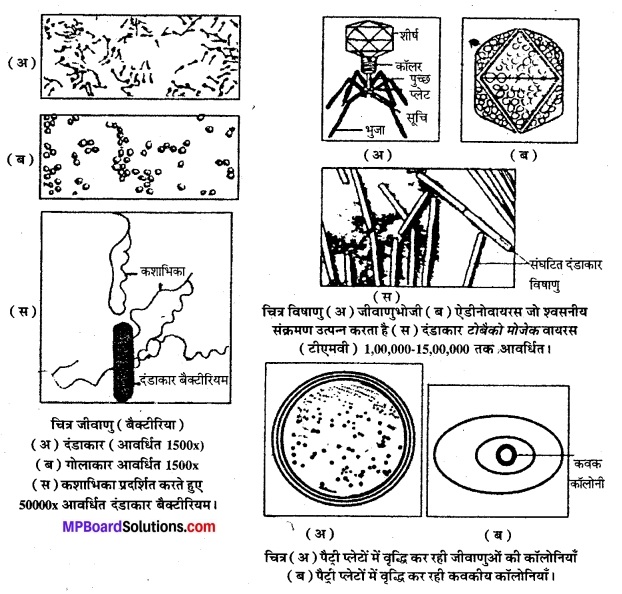

बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का परजीवी विषाणु है, जिसका शरीर दो भागों-सिर एवं पूँछ का बना होता है। इसके सिर में आनुवंशिक पदार्थ के रूप DNA पाया जाता है। आनुवंशिक अभियान्त्रिकी में इसका बहुत अधिक महत्व है।

प्रश्न 4.

रेस्ट्रिक्शन एण्डोन्यूक्लिएज क्या है ?

उत्तर

रेस्ट्रिक्शन एण्डोन्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज समूह का एन्जाइम है। यह नाभिकीय अम्लों विशेषकर DNA को विशिष्ट स्थान पर काटने का कार्य करता है।

प्रश्न 5.

वाहक क्या है ?

उत्तर

DNA पुनर्योजन तकनीक में विदेशज जीन (Foreign DNA) को अपने साथ इच्छित स्थल तक लाने वाले DNA खण्ड को वाहक (Vector) कहते हैं।

![]()

प्रश्न 6.

वाहक के चार लक्षण लिखिये।

उत्तर

वाहक के लक्षण-

- स्व-द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए।

- इसका विलगन एवं शुद्धिकरण आसान होना चाहिए।

- अणुभार कम होने चाहिए ताकि इस पर बड़े DNA अथवा जीन को जोड़ा जा सके।

- पोषक कोशिका (Host Cell) के अन्दर इसका विनिष्टिकरण (Degradation) नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 7.

प्लाज्मिड किसे कहते हैं ?

उत्तर

प्लाज्मिड्स बाह्य नाभिकीय (Extra nuclear) स्वत: द्विगुणित होने वाले (Self replicating), सहसंयोजी रूप से बन्द (Covalently Closed), वलयाकार, द्विसूत्री DNA अणु हैं, जो कि प्रायः सभी जीवाणु कोशिकाओं में पाये जाते हैं।

प्रश्न 8.

DNA लाइगेज क्या होता है ?

उत्तर

DNA लाइगेज एक विशिष्ट प्रकार का एन्जाइम होता है, जो दो DNA खण्डों को आपस में या DNA अणु के टूट-फूट वाले स्थल को जोड़ने का कार्य करता है।

प्रश्न 9.

c-DNA किसे कहते हैं ?

उत्तर

जीवन कोशिका में पुनर्योजित DNA का द्विगुणन से प्राप्त प्रतिलिपियों को क्लोन्ड या पुंजीकृत DNA (c-DNA) कहा जाता है।

प्रश्न 10.

Ti प्लाज्मिड क्या है ?

उत्तर

ऐग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएन्स (Agrobacterium tumifaciens) नामक जीवाणु में पाये जाने वाले विशिष्ट प्लाज्मिड जो कि द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण पश्चात् ट्यूमर निर्माण को अभिप्रेरित करता है, Ti प्लाज्मिड कहलाता है। यह जीन अभियांत्रिकी में वाहक का भी कार्य करता है।

प्रश्न 11.

विश्व के पहले जन्तु क्लोन का नाम बताइए।

उत्तर

विश्व में पहला जन्तु क्लोन भेड़ का उत्पन्न कराया गया, जिसका नाम डॉली रखा गया है।

प्रश्न 12.

कृत्रिम रूप से DNA संश्लेषण की विधि को खोजने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए।

उत्तर

कृत्रिम रूप से DNA संश्लेषण की विधि के खोज का श्रेय डॉ. हरगोबिन्द खुराना, एम. नीरेनबर्ग एवं आर. हौली को दिया जाता है, जिसके लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को एक साथ सन् 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रश्न 13.

जीन मैनीपुलेशन या जेनेटिक इन्जीनियरिंग को समझाइए।

उत्तर

वैज्ञानिक द्वारा DNA या आनुवंशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकतानुसार हेर-फेर करने को जीन मैनीपुलेशन या जेनेटिक इन्जीनियरिंग कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण दो अलग-अलग जीनों के DNA खण्डों को जोड़कर नया DNA बनाना, DNA की मरम्मत, DNA से कुछ न्यूक्लियोटाइड को हटाकर या जोड़कर या विस्थापित करके इच्छित संरचना वाले नये DNA अणुओं का संश्लेषण करके जीन क्रिया का नियन्त्रण करना तथा जीवधारियों में इच्छित गुणों का समावेश करना जेनेटिक इन्जीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य है। आनुवंशिकी की यह शाखा अभी अपने शैशव काल में है।

उम्मीद की जाती है कि इस विधि के द्वारा आनुवंशिक वैज्ञानिक जीन की संरचना में सुधार करके अथवा विकृत जीन को सामान्य जीन द्वारा विस्थापित करके आनुवंशिक रोगों से मानव जाति को मुक्ति दिला सकेंगे अथवा मानव द्वारा उपयोग में आने वाले पादपों व जन्तुओं की नस्लों का सुधार कर सकेंगे। आनुवंशिक पदार्थ के संगठन में हेर-फेर, DNA की संरचना का ज्ञान एक अत्याधुनिक तकनीक के विकास के कारण सम्भव हो सकता है। इनको रिकॉम्बिनेन्ट DNA तकनीकी कहते है

![]()

प्रश्न 14.

फसल सुधार में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के तीन उपयोग लिखिए।

उत्तर-

फसल सुधार में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उपयोग

- धान्यों में स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण पैदा करने के प्रयास में काफी सफलता मिली है।

- पौधों की जंगली प्रजातियों से जीनों को प्राप्त कर उन्हें फसली पौधों में स्थानांतरण कर उनमें परजीवियों तथा.कीड़े-मकोड़ों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

- केन्द्रकीय एवं हरितलवक जीन्स को पुन: समायोजित कर फसली पौधों की प्रकाश-संश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा C3,पौधों को C4 पौधों में परिवर्तित करने के प्रयास में भी इस तकनीक द्वारा आशान्वित सफलता मिली है।

प्रश्न 15.

जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखिये।

उत्तर

जीन क्लोनिंग के उपयोग-

- किसी जीव के इच्छित जीनोटाइप को संरक्षित करने में।

- उच्च गुणों वाले जीवों को सरलता से प्राप्त करने में।

- विलुप्त हो रहे पादपों तथा जन्तुओं को संरक्षित करने में।

- उपयोगी (दूध, प्रोटीन देने वाले) जंतुओं को पैदा करने में।

- मानव अंग प्रत्यारोपण के लिये आनुवंशिक रूप से परिवर्तित पशुओं को पैदा करने में।

प्रश्न 16.

चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के कोई तीन उपयोग लिखिये।

उत्तर

चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उपयोग-

- गोइडल ने E.coli के D.N.A. में इस हॉर्मोन के जीन को निवेशित कर माध्यम से मनुष्य के वृद्धि हॉर्मोन का संश्लेषण कराया।

- हिपैटाइटिस B एक संदूषित जीन के कारण होता है, इसे प्रतिस्थापित कर वैज्ञानिकों ने इस रोग का इलाज ढूँढ लिया है।

- कृत्रिम जीन निर्माण द्वारा (जीन संवर्द्धन तकनीक) मानव इंसुलिन मधुमेह की बीमारी को दूर करने के लिये तैयार करना।

प्रश्न 17.

जीन्स बैंक से आप क्या समझते हैं ? इसका क्या महत्व है ?

उत्तर

जीन्स को जीवों के अथवा संश्लेषित अवस्था में संरक्षित करने वाली संस्था या स्थान को जीन बैंक कहते हैं। इसके अन्तर्गत जीवों की कोशिकाओं में पाये जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ (DNA) का संरक्षण किया जाता है। इसका सबसे पहला उपाय यह है कि दुर्लभ जीवों को संरक्षित रखा जाये। दूसरे उपाय के अन्तर्गत जीवों की कोशिकाओं या ऊतकों को सुरक्षित रखा जाता है। महत्व-जीन्स बैंक में जीनों को संरक्षित रखकर इनके द्वारा नयी उन्नतशील जातियों को तैयार किया जाता है तथा उन पर अनेक वैज्ञानिक परीक्षण भी किये जा सकते हैं।

प्रश्न 18.

आनुवंशिक इन्जीनियरिंग की महत्ता एवं उसके तीन उपयोग लिखिए।

उत्तर

मनुष्य को जैव-तकनीक तथा आनुवंशिक इन्जीनियरिंग के द्वारा कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। ऐसा लगता है कि इसकी सहायता से सुजननिकी के क्षेत्र में कई विचार जो अब तक कल्पनामयी लगते थे, निकट भविष्य में वास्तविकता में बदल जायेंगे। आनुवंशिक इन्जीनियरिंग के उपयोगअनुप्रयोज्यता की दृष्टि से आनुवंशिक इन्जीनियरिंग हमें निम्नलिखित लाभदायक तथा हानिकारक परिणाम देती है

प्रश्न 19.

जीन क्लोनिंग से क्या समझते हैं ? इसका क्या महत्व है ?

अथवा

जीन क्लोनिंग क्या है ? दो उदाहरण दीजिये।

उत्तर

जीन क्लोनिंग, पुनर्संयोजित DNA खण्डों को प्राप्त करने या तैयार करने की एक विधि है, जिसमें विदलित DNA (Cleaved DNA) अणु को विषाणु DNA या प्लाज्मिड DNA के साथ सम्बन्धित करते हैं और फिर विषाणु अथवा जीवाणु द्विगुणन कराके इससे सम्बन्धित DNA की प्रतिलिपियाँ तैयार करते हैं। इस प्रकार से प्राप्त सम्बन्धित DNA की प्रतियों जो पुनर्संयोजित DNA के गुणन से बनती हैं, क्लोन्ड DNA कहते हैं तथा यह तकनीक जीन क्लोनिंग कहलाती है।

महत्व-

- इसके द्वारा उपयोगी आनुवंशिक गुणों को प्राप्त किया जा सकता है।

- इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से बचा जा सकता है।

- इस तकनीक के द्वारा कई दवाइयों का संश्लेषण किया जा सकता है।

- इसका उपयोग सुजननिकी में किया जा सकता है।

जैव प्रौद्योगिकी-सिद्धान्त व प्रक्रम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

आनुवंशिक इंजीनियरिंग की अनुप्रयोज्यता का वर्णन कीजिए।

अथवा

आनुवंशिक इंजीनियरिंग का औद्योगिक एवं चिकित्सा क्षेत्र में योगदान लिखिए।

अथवा

जीन अभियांत्रिकी के लाभदायक तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिये।

अथवा

आनुवंशिक इंजीनियरिंग के तीन महत्व लिखिये।

अथवा

जीन आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं ? औद्योगिक एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इसका महत्व लिखिए।

उत्तर

अनुप्रयोज्यता की दृष्टि से आनुवंशिक इन्जीनियरिंग हमें निम्नलिखित लाभदायक तथा हानिकारक परिणाम देती है

(A) लाभदायक प्रभाव

1. औद्योगिक उपयोग-उच्च वर्गों के जीवों के विटामिन प्रतिजैविक या हॉर्मोन्स के जीन का कोड करके तथा इनके संश्लेषित DNA को जीवाणुओं में पुन:स्थापित करके विटामिन्स, हॉर्मोन्स आदि यौगिकों को औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाना सम्भव हुआ है। इस विधि से मानव इन्सुलिन का Humulin नाम से जैव-संश्लेषण किया गया है।

2.चिकित्सीय उपयोग-नयी दवाइयों का जैव स्तर पर संश्लेषण तथा जीन चिकित्सा द्वारा हीमोफीलिया, फीनाइलकीटोन्यूरिया आदि वंशागत रोगों का उपचार किया जाना सम्भव हुआ है।

3. कृषि क्षेत्र में उपयोग-जीवाणु अथवा नीले-हरे शैवाल से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीनों का अनाज वाली फसलों में स्थानान्तरण करने हेतु प्रयोग जारी है, जिससे हमारी फसलें पर्यावरण से नाइट्रोजन का सीधा प्रयोग कर सकेंगी और हमें कृषि में कृत्रिम उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4. जीन संरचना अभिव्यक्ति में परिवर्तन-इस तकनीक द्वारा इच्छानुसार नये-नये प्रकार के जीवों तथा वनस्पतियों का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

![]()

(B) हानिकारक प्रभाव-

- रोगाणु ऐण्टिबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं।

- आंत में पाये जाने वाले जीवाणु कैन्सर कारक हो सकते हैं।

- सामान्य वाइरस से अत्यधिक खतरनाक वाइरस का निर्माण हो सकता है।

प्रश्न 2.

पुनर्संयोजन DNA तकनीक के महत्व एवं उपयोग को लिखिए।

अथवा

आनुवंशिक अभियांत्रिकी की महत्ता एवं अनुप्रयोग लिखिए।

उत्तर

जीन क्लोनिंग या पुनर्योगज DNA तकनीक जैविक विज्ञान (Biological sciences) के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस तकनीक के प्रमुख महत्व एवं उपयोग निम्नानुसार हैं

- पुनर्योगज DNA तकनीक या जीन क्लोनिंग के द्वारा हमें वांछित गुणों वाले जीनों को अन्य जन्तु व पौधों में प्रत्यारोपित करके इनकी अच्छी किस्में तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

- इस तकनीक के द्वारा आनुवंशिक रोगों का भ्रूणीय अवस्था में ही पता लगाया जा सकता है।

- rec-DNA तकनीक की सहायता से DNA/ जीन के क्रमीकरण (Sequencing of DNA/ Gene) में सहायता मिली है।

- इस तकनीक की सहायता से विभिन्न प्रकार की पुनर्योगज वैक्सीनों (Recombinant vaccine) का विकास किया जाता है। उदाहरण-हिपैटाइटिस-B वैक्सीन।

- इसकी सहायता से जीन क्रिया नियमन के अध्ययन में सुविधा हुई है।

- इस तकनीक के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स जैसे-इन्सुलिन, हॉर्मोन्स, इण्टरफेरॉन्स एवं विटामिनों का औद्योगिक स्तर पर निर्माण जीवाणुओं द्वारा संभव हुआ है।

- इस तकनीक के द्वारा उत्कृष्ट किस्म के प्रतिजैविकों का उत्पादन किया जाता है।

- हीमोफिलिक मनुष्यों में VIII C (ऐण्टिहीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन) का अभाव होता है। यह फैक्टर रक्त के थक्का बनाने (Blood clotting) का कार्य करता है। इसके जीन की क्लोनिंग के फलस्वरूप उपयुक्त मात्रा में VIII C कारक का उत्पादन संभव हो गया है।

प्रश्न 3.

पुनर्संयोजन DNA क्या है ? इसके निर्माण के चरणों का उल्लेख कीजिए।

अथवा

जीन मैनीपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझाइये।

अथवा

डी. एन. ए. पुनर्योगज तकनीक क्या है ?

अथवा

रिकॉम्बिनेन्ट D.N.A. तकनीक के विभिन्न चरणों में लिखिये।

अथवा

D.N.A. पुनर्योगज तकनीक क्या है ? इस तकनीक के उपकरण का नाम लिखिये। (कोई चार)

उत्तर

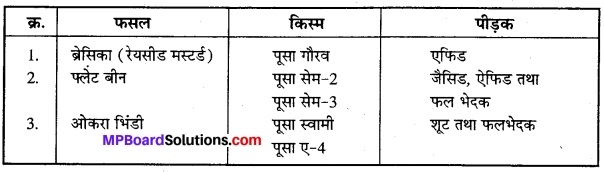

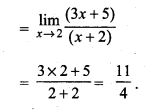

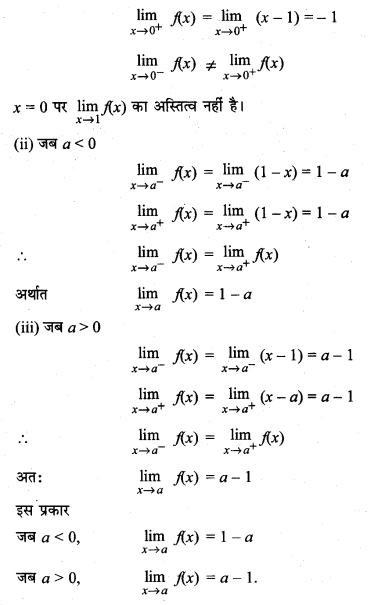

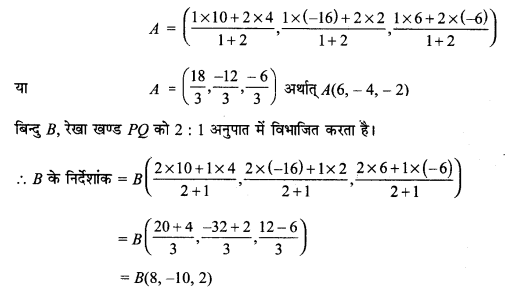

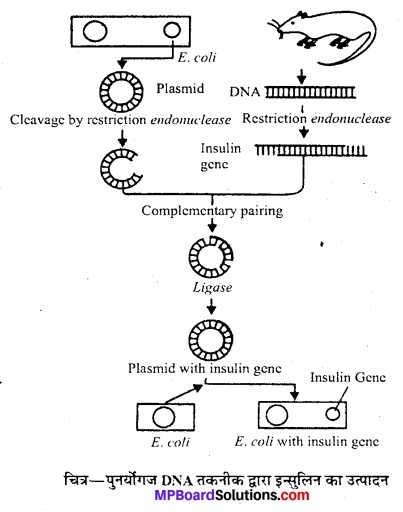

किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट कराकर एक नये प्रकार के DNA को बनाना DNA पुनर्संयोजन तकनीक कहलाती है तथा इस प्रकार बने DNA को पुनर्संयोजन DNA या पुनर्योगज DNA कहते हैं। पुनर्योगज DNA तकनीक का उपयोग करके किसी जीव के आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन करने की तकनीक को जीन तकनीक या जीन प्रौद्योगिकी (Gene technology) कहते हैं।

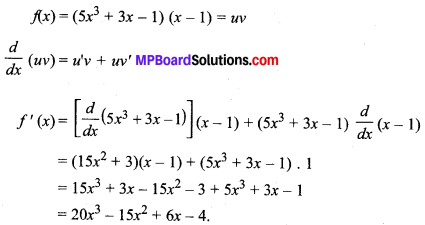

पुनर्योगज या पुनर्संयोजन DNA तकनीक के विभिन्न चरण-पुनर्योगज DNA तकनीक एक जटिल प्रक्रिया है, जो कि निम्नलिखित चरणों में पूर्ण की जाती है

- विदेशज (Foreign) या टारगेट DNA का चयन जिसकी क्लोनिंग करनी होती है।

- प्लाज्मिड या लैम्डा फेज या कॉस्मिड में से किसी एक का वाहक अर्थात् वेक्टर के रूप में चयन।

- फॉरेन DNA को वेक्टर DNA के साथ जोड़ना अर्थात् पुनर्योगज. DNA का निर्माण।

- पोषक कोशिका में पुनर्योगज DNA का स्थानान्तरण।

- रूपान्तरित कोशिकाओं का चयन। जीन पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा इन्सुलिन जीन का जीवाणु में प्रवेश की प्रक्रिया का चित्रात्मक निरूपण द्वारा इसके विभिन्न चरणों को प्रदर्शित किया जा रहा है।

प्रश्न 4.

मानव इन्सुलिन के उत्पादन में आनुवंशिक इन्जीनियरिंग के योगदान का वर्णन कीजिए।

उत्तर

अलरिच तथा उनके सहयोगियों (Ulrich at, 1977) ने चूहे में इन्सुलिन बनाने वाले जीन को निष्कर्षित कर ई. कोलाई जीवाणु में स्थानान्तरित करने में सफलता पायी। इन लोगों ने चूहे से विशुद्ध m-RNA को निकाला तथा उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एन्जाइम की सक्रियता से DNA का संश्लेषण किया। इस इन्सुलिन संश्लेषण से सम्बन्धित DNA को प्लाज्मिड DNA के साथ एन्डोन्यूक्लिएज तथा लाइगेज के साथ जोड़कर पुनर्योगज DNA का निर्माण किया। इस पुनर्योगज DNA को ई. कोलाई के 1776 विभेद के Ex 2 होस्ट (पोषक) में स्थानान्तरित कर चूहे के इन्सुलिन DNA को क्लोन किया। नये वातावरण में इन जीन के ट्रांसलेशन (अनुलिपिकरण या अनुवादन) से जैविक रूप से सक्रिय इन्सुलिन का उत्पादन होता है।

नोट-बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का परजीवी विषाणु है, जिसका शरीर दो भागों-सिर एवं पूँछ का बना होता है। इसके सिर में आनुवंशिक पदार्थ के रूप DNA पाया जाता है। आनुवंशिक अभियान्त्रिकी में इसका बहुत अधिक महत्व है।

प्रश्न 5.

क्लोन किसे कहते हैं ? जीन एवं पादप क्लोन किस प्रकार तैयार किये जाते हैं समझाइये?

उत्तर

अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न आनुवंशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। जीन एवं पादप क्लोन निम्नानुसार तैयार किये जाते हैं

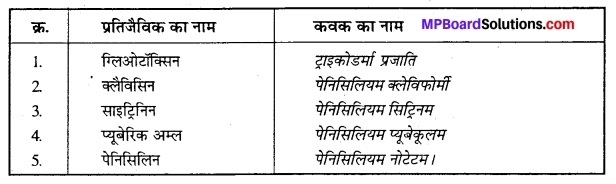

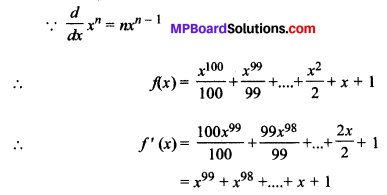

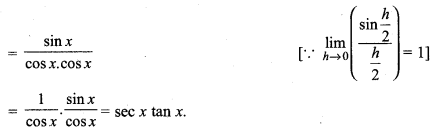

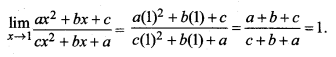

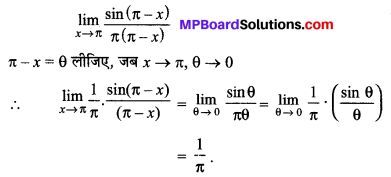

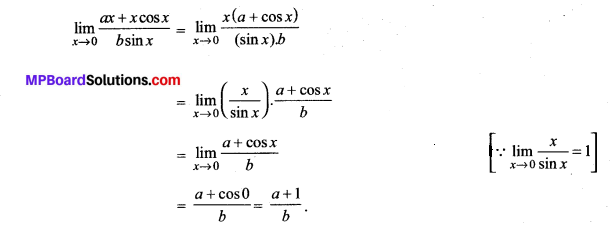

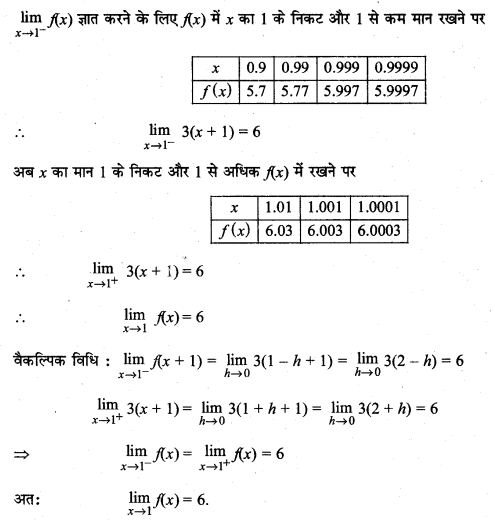

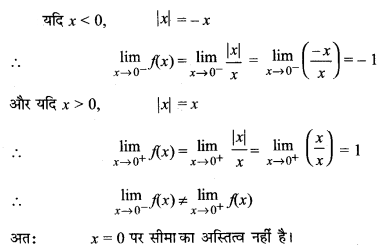

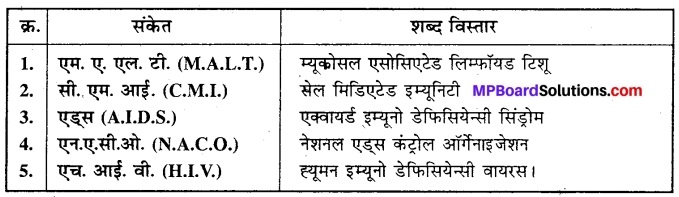

1. जीन क्लोनिंग (Gene cloning)-विशिष्ट जीन के समान जीन प्राप्त करना जीन क्लोनिंग कहलाता है। क्लोन प्राप्त करने वाले DNA खण्ड को पहले वाहक DNA में प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद यह वाहक DNA पोषक कोशिका में डाला जाता है जहाँ पर इसके जीन क्लोन प्राप्त होते हैं । जीवाणुओं के माध्यम से जीन क्लोनिंग में निम्न चरण पाये जाते हैं.

![]()

(i) जीन का निर्माण (Preparation of the gene)-जीवाणु द्वारा जीन क्लोनिंग के लिए DNA को प्रकिण्व एण्डोन्यूक्लिएज की सहायता से छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं। प्रत्येक खण्ड एकहरा शीर्षयुक्त होता है।

(ii) वाहक में प्रवेश कराना (Insertion into vector)—वाहक एक ऐसा प्रतिनिधि (Agent) है जिसका उपयोग DNA को पोषक जीवाणु कोशिका के प्लाज्मिड तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। वाहक (Vector) DNA को एण्डोन्यूक्लिएज की सहायता से खोलते हैं। DNA लाइगेज प्रकिण्व की सहायता से DNA खण्ड वेक्टर के प्लाज्मिड या गुणसूत्र (DNA) से जोड़ देते हैं। अब DNA खण्डयुक्त प्लाज्मिड को पुनर्संयोजित प्लाज्मिड कहते हैं।

(iii) पोषक कोशिका का पुनर्निर्माण (Transformation of host cell)—संयुक्त प्लाज्मिड को पोषक जीवाणु कोशिका के अन्दर प्रवेश कराते हैं जहाँ पर जीवाणु कोशिका द्वारा प्लाज्मिड का निर्माण किया जाता है। इन जीवाणुओं को कैल्सियम क्लोराइड के तनु एवं ठण्डे विलयन में रखते हैं। यह विलयन जीवाणु कोशिका द्वारा विदेशी DNA को ग्रहण करने में मदद करता है।

इस प्रकार से DNA के पुनर्निर्माण के लिए E. coli नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है क्योंकि

- इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा चुका है।

- कैल्सियम क्लोराइड द्वारा उपचारित इस जीवाणु की कोशिका में DNA पुनर्निर्माण तीव्रता से होता है।

- यह जीवाणु लगभग सभी प्रकार के DNA का अनुलिपिकरण कर सकता है।

इस प्रकार प्राप्त DNA की अनुकृतियों को जीन बैंक या जीनोमिक लाइब्रेरी में रखा जाता है।

2. पादप क्लोनिंग (Plant cloning)—कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित सन्ततियों को क्लोन कहते हैं वर्तमान युग में ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा पौधों के क्लोन तैयार किये जाते हैं। इस कार्य हेतु पौधे के भाग (एक्सप्लाण्ट) का चयन करके उसे एक कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है। संवर्धन माध्यम में सर्वप्रथम कोशिकाओं का एक असंगठित एवं अविभाजित समूह बनता है जिसे कैलस (Callus) कहते हैं । इस कैलस के टुकड़ों को अब हॉर्मोन युक्त अन्य संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है जिससे छोटे-छोटे पौधे बनते हैं । इन पौधों को अब खेतों/क्यारियों में रोपित किया जाता है।