MP Board Class 9th Sanskrit Solutions Durva Chapter 9 पितृभक्तः श्रवणकुमारः (संवादः)

MP Board Class 9th Sanskrit Chapter 9 पाठ्य पुस्तक के प्रश्न

प्रश्न 1.

एकपदेन उत्तरं लिखत (एक शब्द में उत्तर लिखो)

(क) पितृभक्तः कः आसीत्? (पितृभक्त कौन था?)

उत्तर:

श्रवण कुमारः। (पितृभक्त श्रवण कुमार था।)

(ख) श्रवणः जलार्थं कुत्र गतः? (श्रवण जल लेने कहाँ गया?)

उत्तर:

तमसा तीरे। (श्रवण जल लेने तमसा तीर गया।)

(ग) शब्दवेधि-बाण-विद्यायां निपुणः कः? (शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण कौन था?)

उत्तर:

दशरथः। (शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण दशरथ था।)

![]()

(घ) श्रवणकुमारः किमर्थं प्रख्यातः? (श्रवण कुमार किसलिये प्रसिद्ध हुआ?)

उत्तर:

पितृभक्तिः। (श्रवण कुमार पितृभक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ।)

प्रश्न 2.

एक वाक्येन उत्तरं लिखत (एक वाक्य में उत्तर लिखो)

(क) प्रवणस्य पितरौ कीदृशौ आस्ताम्? (श्रवण के माता-पिता कैसे थे?)

उत्तर:

श्रवणस्य पितरौ जन्मान्धौ आस्ताम्। (श्रवण के माता-पिता जन्म से अन्धे थे।)

(ख) श्रवणः पित्रोः तीर्थाटनं कथमकारयत्? (श्रवण कुमार अपने माता-पिता को तीर्थयात्रा किससे कराया?)

उत्तर:

श्रवणः पित्रोः तीर्थाटनं विहङ्गिकायाम् कारयत्। (श्रवण कुमार अपने माता-पिता को काँवर से तीर्थयात्रा कराया।)

(ग) दशरथः किमर्थं वनं गतवान्? (दशरथ वन किसलिये गये?)

उत्तर:

दशरथः आखेटम् दनं गतवान्। (दशरथ आखेट के लिये वन गये।)

प्रश्न 3.

अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत.

(क) वाणविद्धस्य श्रवणस्य कः अभिलाषः आसीत्? (बाण से बिंधे हुये श्रवण कुमार की क्या अभिलाषा थी?)

उत्तर:

बाणविद्धस्य श्रवणस्य अभिलाषः यत ममपित्रोः जलं व्यवस्थां कृत्वा अद्यारभ्य भवान् कदापि निरपराधिनां जन्तूनां हिंसनं मा करोतु। (बाण से बिंधे हुये श्रवण कुमार की अभिलाषा थी कि मेरे माता-पिता के लिये जल की व्यवस्था करें और भविष्य में किसी भी निरपराध प्राणियों की हिंसा न करें।)

(ख) श्रवणस्य वृत्तं ज्ञात्वा पित्रोः का दशा सजाता? (श्रवण कुमार के वृत्तांत को जानकर उनके माता-पिता की क्या दशा हुई?)

उत्तर:

श्रवणस्य वृत्तं ज्ञात्वा पित्रोः वज्रपातः इव सजाता। (श्रवण कुमार के वृत्तांत को जानकर उनके माता-पिता दुःखी हुये।)

(ग) श्रवणस्य पितरौ कं शापं दत्तवन्तौ? (श्रवण के माता-पिता किसको श्राप दिये?)

उत्तर:

श्रवणस्य पितरौ दशरथं शापं दत्तवन्तौ। (श्रवण के माता-पिता दशरथ को श्राप दिये।)

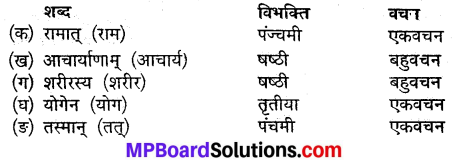

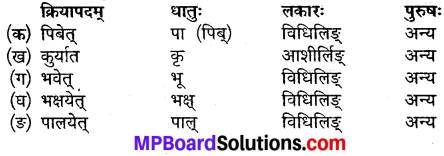

प्रश्न 4.

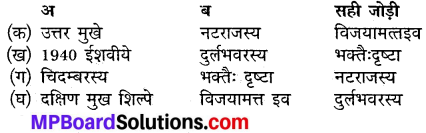

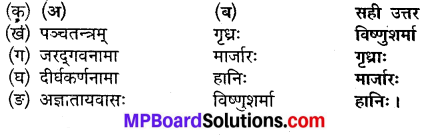

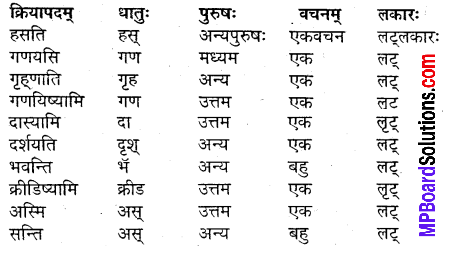

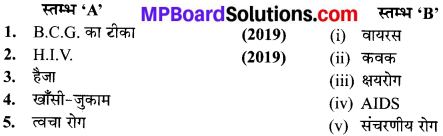

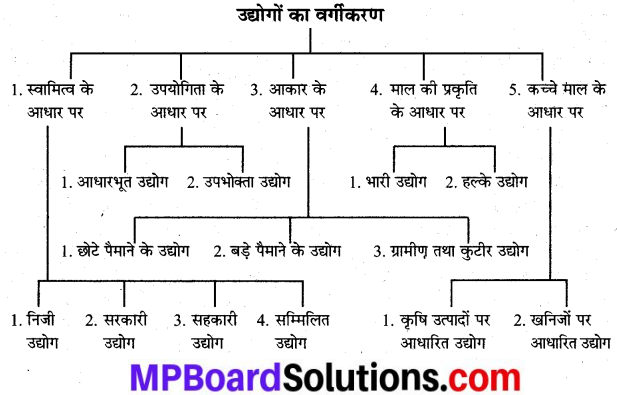

यथायोग्यं योजयत-

प्रश्न 5.

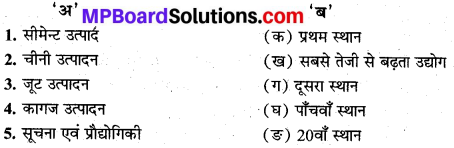

अधोलिखित वाक्यानां शुद्धरूपाणि लिखत

(क) श्रवणकुमारः पितरौ भक्त सन्ति।

उत्तर:

श्रवण कुमार पितरौ भक्तः अस्ति।

(ख) दशरथः वने गतवान्।

उत्तर:

दशरथः वने गतः।

(ग) पितरौ अन्धः आस्ताम्।

उत्तर:

पितरौ अन्धौ आस्ताम्।

(घ) श्रवणः जगतीतलं प्रसिद्धम्।

उत्तर:

श्रवणः जगतीतले प्रसिद्धम्।

![]()

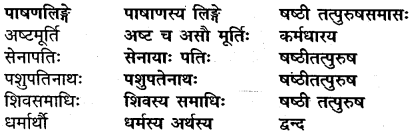

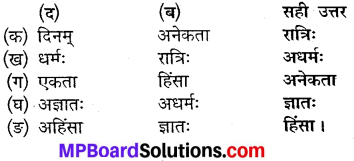

प्रश्न 6.

कोष्ठकस्यौ शब्दैः वाक्यानि रचयत

(क) श्रवणः शान्तनु पुत्रः अस्ति।

(ख) दशरथः अयोध्यायाः राजा आसीत्।

(ग) भवान् सवज्ञः अस्ति।

(घ) अहम् संस्कृतं पठामि।

(ङ) मम विद्यालये षोडश अध्यापकाः सन्ति

प्रश्न 7.

शुद्धवाक्यानां समक्षम् “आम्” अशुद्धवाक्यानां समक्षं “न” इति लिखत

(क) श्रवणकुमारः पितरौ भक्तः आसीत्।

(ख) माता-पितरौ अन्धौ न आस्ताम्

(ग) एषा कथा कलियुगस्य अस्ति।

(घ) दशरथः महाराजः आसीत्।

(ङ) श्रवणः तमसातीरं न गतवान्

उत्तर:

(क) आम्

(ख) न

(ग) न

(घ) आम्

(ङ) न

प्रश्न 8.

उचित विकल्पेन वाक्यानि पूरयत

(क) पितरौ पिपसितौ आस्ताम्। (बुभुक्षितौ/पिपासितौ)

(ख) श्रवण वारिम् आनेतुं तमसा तीरम् आगतः। (वारि/वारिम)

(ग) दशरथः वाण विद्यायां अतिनिपुणः आसीत्। (शस्त्र/वाण)

प्रश्न 9.

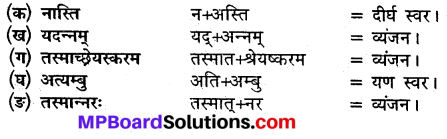

सन्धिविच्छेदं कुरुत

(क) तीर्थाटनाय

तीर्थम् + आटनाय

(ख) नरेन्द्रः

नर + इन्द्रः

(ग) जन्मान्धौ

जन्म + अन्धौ

(घ) किञ्च

किम् + च

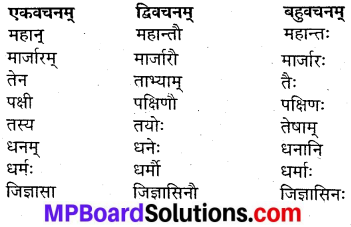

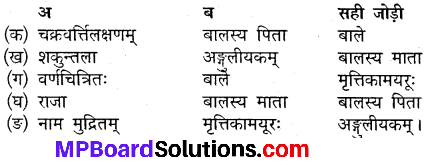

प्रश्न 10.

समुचितेन अक्षरेण रिक्तस्थानपर्तिं कुरुत

(क) श्र व ण कु मा रः

(ख) म हा रा. जः द श र थः

(ग) वा ण वि द्या यां

![]()

पितृभक्तः श्रवणकुमारः पाठ-सन्दर्भ/प्रतिपाद्य

संस्कृत साहित्य में नीतिपरक, आचार का बोध कराने वाली अनेक कथाएं हैं। जैसे सती सावित्री की पति-भक्ति, श्री रामचन्द्र की पितृभक्ति, एकलव्य की गुरु-भक्ति इत्यादि कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इस पाठ में श्रवण कुमार द्वारा माता-पिता की सेवा का वर्णन किया गया है।

पितृभक्तः श्रवणकुमारः पाठ का हिन्दी अर्थ

1. आचार्यः-ईशभक्तिः गुरुभक्तिः मातापितृभक्तिश्च भारतीयसंस्कृतेः मूलम्। अद्य वयम् मातापितृभक्तिविषये विमृशामः। नरेन्द्र! मातापितृभक्तिविषये त्वं किंजानासि? नरेन्द्रः-गुरुवर्य! श्रूयते श्रवणकुमारः मातापितृभक्तः आसीत् इत्येव जानामि नाधिकम्। आचार्यः-शृणोतु श्रवणस्य पितरौ वृद्धौ जन्मान्धौ चास्ताम्।। भरतः-गुरुदेव! श्रवणस्य पित्रोः नाम किम् ? श्रवणेन किञ्च कृतम्? आचार्यः-श्रवणस्य मातुः नाम भाग्यवती पितुः नाम शान्तनुः च आस्ताम्।

शब्दार्थ:

श्रूयते-सुना जाता है-Is listent नाधिकम्-अधिक नहीं-Not much; शृणोतु-सुनो-Listen; श्रवण-श्रवण के द्वारा-Through Shrawan; कृतम्-किया-Did;

हिन्दी अर्थ:

आचार्य-ईश्वर की भक्ति, गुरुभक्ति, माता-पिता की भक्ति भारतीय संस्कृति की मूल हैं। आज हम माता-पिता की भक्ति के विषय में विचार करेंगे। नरेन्द्र! मातृ-पितृ भक्ति के विषय में तुम क्या जानते हो?

नरेन्द्र :

गुरुवर! सुना है कि श्रवण कुमार माता-पिता भक्त थे। इतना ही जानता हूँ, इससे अधिक नहीं।

आचार्य :

सुना है, श्रवण कुमार के माता-पिता वृद्ध और जन्मांध थे। भरत-गुरुदेव! श्रवण के पिता का नाम क्या था? श्रवण ने क्या किया?

आचार्य :

श्रवण के माता का नाम भाग्यवती, पिता का नाम शान्तनु था।

2. श्रवणः मातरं पितरं च विहङ्गिकायाम् उपवेश्य स्वस्कन्धे तां धृत्वा तीर्थाटनन् अकारयत्। सः वनात् वनान्तरे भ्रमन् तमसानद्याः तीरं समागतः। संयोगात् अयोध्यायः नृपः दशरथः आखेटं कुर्वन् सैनिकैः वियुक्तः मार्गात् भ्रष्टः तत्रैव वनमागतः। तदैव श्रवणः पित्रोः पिपासाशमनार्थं वारि आनेतुं तमसा तीरं जगाम। जलग्रहणकाले जलपात्रात् समुत्पन्नां ध्वनिं श्रुत्वा दशरथः “कश्चित् जन्तुः जलं पिबन् अस्ति” इति अनुमीय शब्दलक्ष्यं कृत्वा त्वरितमेव बाणम् अमुञ्चत्।।

शिष्याः :

(साश्चर्यम्) तदा किमभवत्?

आचार्यः :

शृण्वन्तु! श्रवणकुमारस्य हृदये संलग्नः सः शरः तस्य मर्मभेदनम् अकरोत्। तदा जन्तोः स्थाने मानववाणीं श्रुत्वा दशरथः त्वरितमेव तत्रागतः। तत्र बाणविद्धं श्रवणं दृष्ट्वा दुखितः अभवत्। स तमुत्थाय तस्य परिचयम् पृष्टवान्।

शिष्याः :

श्रवणेन किं कथितम्?

![]()

आचार्यः :

स्वपरिचयं दत्वा तेन कथिम-राजन् मम मृत्योः किमपि दुःखं नास्ति। परन्तु मम पितरौ वृद्धौ अन्धौ च स्तः। इदानीं तौ पिपासितौ। अतः भवान् शीघ्रं गत्वा तौ जलं पाययतु। तदा दशरथः अवदत्-वत्स! अन्यः कस्ते अभिलाषः? श्रवणः अवदत्ममपित्रोः व्यवस्थां कृत्वा अद्यारभ्य भवान् कदापि निरपराधिनां जन्तूनां हिंसनं मा करोतु इत्युक्त्वा श्रवणः स्वप्राणान् अत्यजत्।

महेशः :

ततः किमभवत?

शब्दार्थ :

विहङ्गिका-काँवर-Reg/var, kavar; स्वकन्धे-अपने कंधे पर-On his shoulder; अत्रांतरे-इसके बाद-After it; समागतः-आया-Come; संयोगात्-संयोग से-By co-incidence; आखेटं-शिकार को-To hunting; जगाम्-गया-Went; आनेतुम-लाने के लिए-For bringing: श्रुत्वा-सुनकर-Listen; कश्चित्-कोई-Any; पिवन्-पीने के लिए-For drinking: कृत्वा-करके-Done; बाणम्-बाण को-To arrow; साश्चर्यम्-आश्चर्य के साथ-With wonder; अकरोत्-किया-Did; तत्रागतः-वहाँ आया-Come there; अमुत्थाय-उसे उठाकर-Lift it; किमपि-कुछ भी-Also, Some; करोतु-करो-Do; इत्युक्त्वा-ऐसा कहकर-As said; स्वप्राणान् अत्यजत्-अपने प्राणों को छोड़ दिया-Left own life.

हिन्दी अर्थ :

श्रवण कुमार ने अपने माता-पिता को कांवर में बैठाकर अपने कंधे पर ढोते हुए तीर्थाटन कराया। वह एक वन से दूसरे वन का भ्रमण करते हुए तमसा नदी के तट पर पहुँचे । संयोग वश अयोध्या के राजा दशरथ शिकार करते हुए सैनिकों से बिछुड़ मार्ग भूलकर उस वन में आ पहुँचे। तभी श्रवण कुमार माता-पिता की प्यास शान्त करने के लिए जल लेने तमसा के तट पर पहुँचे। जल लेते समय जल पात्र से निकलने वाली ध्वनि सुनकर-संभवतः कोई जानवर जल पी रहा है, ऐसा अनुमान कर शब्द का लक्ष्य कर बाण को छोड़ दिया।

शिष्य :

(आश्चर्य से) तब क्या हुआ?

आचार्य :

सुनो! श्रवण कुमार के हृदय में लगे तीर ने उसका मर्मभेद दिया। कष्ट के कारण मुँह से निकली मनुष्य की आवाज सुन राजा दशरथ तत्काल वहाँ आ गए। तब वाण से घायल श्रवण को देख कर बहुत दुःखी हुए और उसे उठाते हुए उन्होंने परिचय पूछा।

शिष :

तब श्रवण ने क्या कहा?

आचार्य :

तब उसने अपना परिचय देते हुए (राजा दशरथ से) कहा-महाराज! मुझे अपनी मृत्यु से कोई दुःख नहीं है किन्तु मेरे माता-पिता अंधे हैं और इस समय बहुत प्यासे हैं अतः आप उन्हें शीघ्र जाकर जल पिलाएँ। तब दशरथ बोले-पुत्र! तुम्हारी इच्छा क्या है?

श्रवण बोले :

(मेरी अभिलाषा यह है कि) आप मेरे माता-पिता की व्यवस्था करें और आज के बाद फिर कभी निरपराध जन्तुओं की हत्या न करें… ऐसा कहते हुए श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए।

महेश :

तब क्या हुआ?

3. आचार्यः-ततः दशरथः पात्रे जलं गृहीत्वा श्रवणस्य पित्रोः समीपं गतः। तौ पिपासया आकुलो श्रवणम् आह्वयन्तौ कस्यापि आगमनसङ्केतं प्राप्य “वत्स श्रवण” इति अवोचताम्। दशरथः शनैः शनैः तयोः समीपं गत्वा अब्रवीत् गृह्यताम् जलम्।

अयं शब्दः श्रवणस्य नास्ति इति विचार्य तौ अपृच्छताम् को भवान् अस्मभ्यं जलम् प्रयच्छति? तदा राजा नितरां लज्जितः दुःखितश्च सर्वं वृत्तान्तम् अश्रावयत् । तच्छ्रुत्वा तयोः उपरि वज्रपातः इव सञ्जातः। वृद्धावस्था अन्धता, वने निवासः, एकः पुत्रः, तस्यापि अकस्मात् बाणेन मृत्युः इत्यादि व्याकुलो भूत्वा विलपन्तौ, राजानम् अकथयताम्-तव कारणात् एव पुत्र-शोकेन पीडितौ आवाम् इदानीम् प्राणान् परित्यजावः, अतः त्वमपि पुत्रशोकेन प्राणान् परित्यक्ष्यसि इति राजा शप्तः। रामस्य वनगमनकाले तच्छापवशात् पुत्रशोकेन दशरथोऽपि दिवङ्गतः।

छात्राः :

आचार्य! वयं ज्ञातवन्तः यत् वस्तुतः श्रवणः पितृभक्तः आसीत्। एतदर्थं तस्य नाम जगतीतले प्रसिद्धम्।

![]()

शब्दार्थ :

कस्यपि-किसी का भी-Any person; अवोचताम्-सोचा-Thought; अब्रवीत्-बोला-Spoke; ग्रहताम्-ग्रहण करो-Take,do Accept; अप्रक्ष्यताम्-पूछे-Asked; कोभवान्-आप कौन हैं?-Who are you; अस्मभ्यम्-हम दोनों को-We both; प्रयच्छति-दे रहे हो-You are giving; नितराम्-बहुत अधिक-Very much; अश्रावयत्-सुनाया-Told; तत्श्रुत्वा-उसे सुनकर-To listen him; अकथयताम्-कहा/सुनाया-Said/Listened; कारणात्-कारण से-For reason; त्वमपि-तुम भी-You also; परित्यक्षसि-परित्याग करोगे-Will left; वनगमन काले-वनवास के समय-In forest time; दिवगंतः-दिवंगत हुए-Didéd; ज्ञातवंतः-मालूम हुआ-Known; जगतितले-संसार में-In world; प्रसिद्धम-प्रसिद्ध-Famous; एतदर्थ-उसके-His;

हिन्दी अर्थ :

आचार्य-इसके बाद दशरथ जलपात्र में जल लेकर श्रवण के पिता के निकट गए। प्यास से व्याकुल श्रवण के पिता उसके आगमन की आहट पाकर ‘वत्स श्रवण’ इस प्रकार बोले। दशरथ धीरे-धीरे उनके समीप जाकर बोले-इस जल को ग्रहण करे।

यह शब्द श्रवण का नहीं है, ऐसा विचार कर उन्होंने (श्रवण के माता-पिता ने) उनसे पूछा-आप कौन हैं जो मुझे जल दे रहे हैं। तब राजा अत्यन्त दुखित एवं लज्जित होकर सब बातें बताईं। ऐसा सुनकर (श्रवण के माता-पिता पर) वज्रपात-सा हुआ। वृद्धावस्था में अंधा हो जाना, वन में निवास, एक ही पुत्र उसकी भी बाण लगने से अकस्मात् मृत्यु से व्याकुल होकर विलाप करते हुए राजा से बोले-तुम्हारे कारण ही पुत्र-शोक से पीड़ित होकर हम दोनों मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं अतः तुम भी पुत्रशोक में ही प्राण त्याग करोगे-ऐसा राजा को शाप दिया। उसी शाप के कारण राम के वन-गमन के समय राजा दशरथ पुत्र-शोक में प्राण त्याग किए।

विद्यार्थी गण :

गुरु जी! हमें ज्ञात हुआ कि वास्तव में श्रवण पित्र-भक्त थे। इसी कारण उनका नाम पृथ्वी लोक में प्रसिद्ध है।