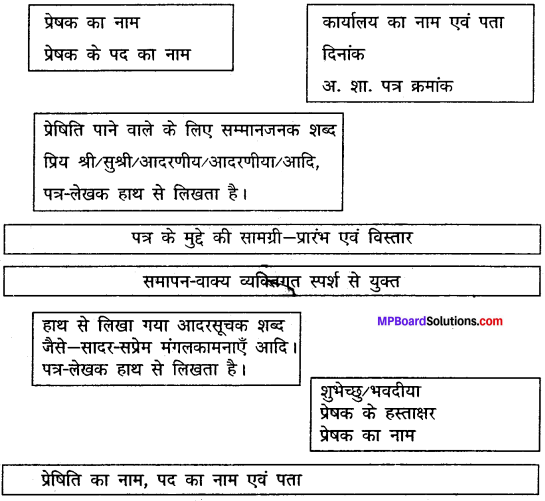

MP Board Class 11th General Hindi व्याकरण सन्धि

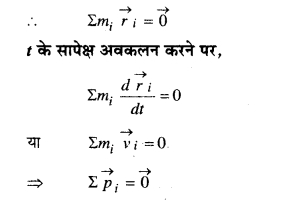

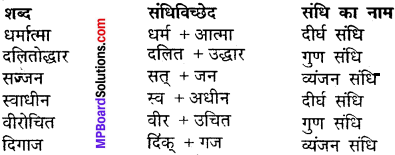

दो या दो से अधिक वर्षों के परस्पर मिलने से जो विकास या परिवर्तन होता है। उसे सन्धि कहते हैं।

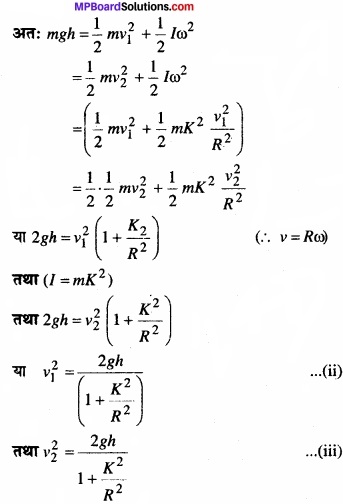

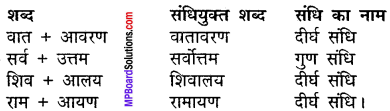

जैसे–

- विद्या + आलय = विद्यालय

- रमा + ईश = रमेश

- सूर्य + उदय = सूर्योदय

- पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा

- सत् + जन = सज्जन

- एक + एक = एकैक

सन्धि तीन प्रकार की होती हैं

- स्वर संधि,

- व्यंजन संधि और

- विसर्ग संधि।

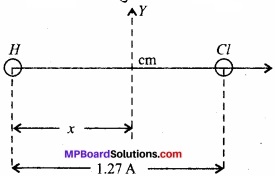

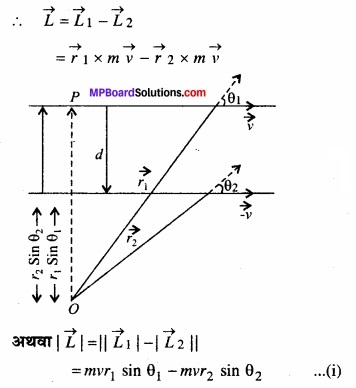

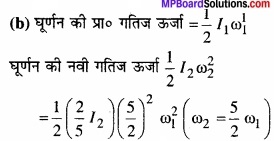

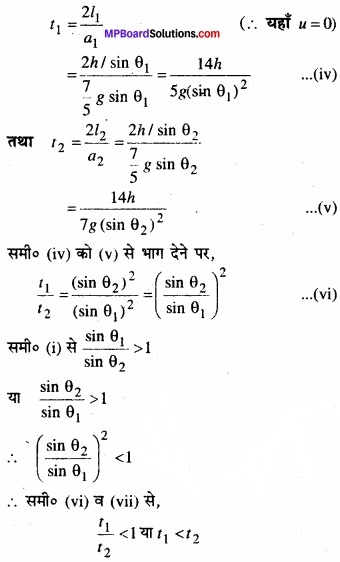

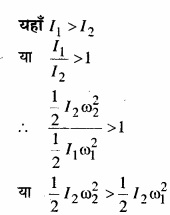

जब स्वर से परे स्वर होने पर उनमें जो विकार होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर के बाद जब कोई स्वर आता है तो दोनों के स्थान में स्वर हो जाता है। उसे स्वर संधि कहते हैं;

![]()

जैसे–

- धर्म + अर्थ = धर्मार्थ

- रवि + इन्द्र = रवीन्द्र

- भानु + उदय = भानूदय

- सुर + इन्द्र सुरेन्द्र

- सदा + एव = सदैव

- इति + आदि = इत्यादि

- नै + अक = नायक

स्वर संधि के भेद–स्वर संधि के पाँच भेद हैं–

- दीर्घ संधि,

- गुण संधि,

- वृद्धि संधि,

- यण संधि, और

- अयादि संधि।

1. दीर्घ संधि–ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ, के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ इ, उ, ऋ क्रमशः आए तो दोनों को मिलाकर एक दीर्घ–स्वर हो जाता है।

जैसे–

- परम + अर्थ = परमार्थ

- राम + आधार = रामाधार

- अभि + इष्ट = अभीष्ट

- भानु + उदय = भानूदय

- मही + इन्द्र = महीन्द्र

- गिरि + ईश = गिरीश

- महा + आशय = महाशय

- अदय + अपि = यद्यपि

2. गुण संधि–अ अथवा आ के पश्चात् ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर् हो जाते हैं।

जैसे–

- सुर + इन्द्र = सुरेन्द्र

- सुर + ईश = सुरेश

- सूर्य + उदय = सूर्योदय

- महा + ऋषि = महर्षि

- महा + उत्सव = महोत्सव

- वीर + इन्द्र = वीरेन्द्र

- राज + ऋषि = राजर्षि

- हित + उपदेश = हितोपदेश

3. वृद्धि संधि–हस्व अथवा दीर्घ अ के पश्चात् ए अथवा ऐ आने पर “ऐ” और ओ अथवा औ आने पर दोनों के स्थान पर “औ” हो जाता है।

जैसे–

- सदा + एव = सदैव

- मत + ऐक्य = मतैक्य

- परम + औषधि = परमौषधि

- वन + औषधि = वनौषधि

- महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य

- जल + ओध = जलौध

4. यण सन्धि–हस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ से परे अपने से भिन्न स्वर हो जाने पर इनके स्थान पर क्रमशः य, व और र होता है।

जैसे–

- अति + उत्तम = अत्युत्तम

- इति + आदि = इत्यादि.

- प्रति + एक = प्रत्येक

- यदि + अपि = यद्यपि

- सु + आगत = स्वागत

- अति + आचार = अत्याचार

- पित्र + आदेश = पित्रादेश।

5. अयादि संधि–ए, ऐ, ओ, औ के पश्चात् स्वर वर्ण आने पर उनके स्थान .. पर अय, आय तथा अव हो जाते हैं।

जैसे–

- पो + अन = पवन

- पो + अक = पावक

- नै + अक = नायक

- न + अन = नयन

- नै + इका = नायिका

जब व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे

- सत् + जन = सज्जन

- उत् + चारण = उच्चारण

- जगत + नाथ = जगन्नाथ

- दुस + चरित्र = दुश्चरित्र

- शरत् + चन्द्र = शरच्चन्द्र

- महत् + चक्र = महच्चक्र

- षट् + आनन = षडानन

- दिक् + गज = दिग्गज

- सद् + आचार = सदाचार

- दिक् + अम्बर = दिगम्बर

- वाक् + ईश = वागीश

- उत् + गमन = उद्गमन

- उत् + हार = उद्धार

- सम + कल्प = संकल्प

- राम + अयन = रामायन

विसर्ग के साथ जब किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है, तब विसर्ग संधि होती है।

जैसे–

- अति + एव = अतएव

- निः + छल = निश्छल

- धनु + टंकार = धनुष्टंकार

- निः + कपट = निष्कपट

- निः + पाप = निष्पाप

- निः + धन = निर्धन

- नमः +. कार = नमस्कार

- तिरः + कार = तिरस्कार

- पुरः + कार = पुरस्कार

- मनः + योग = मनोयोग

- मनः + रथ = मनोरथ

- पुनः + जन्म = पुनर्जन्म

- दुः + तर = दुस्तर

- सत + आनंद = सदानन्द

अभ्यास के लिए महत्त्वपूर्ण प्रश्न

- संधि किसे कहते हैं?

- संधि के कितने प्रकार हैं?

- निम्नलिखित शब्दों में संधि करो और उनके नाम बताओ

- मत + ऐक्य,

- शुभ + इच्छु

- धन + अभाव,

- उत + लास

- पितृ + अनुमति,

- निः + सन्देह

- जगत + नाथ,

- जगत + ईश

- हित + उपदेश,

- सदा + ऐव

- भोजन + आलय,

- परम + ईश्वर

- मनः + हर,

- निः + बल

- शिव + आलय,

- उत् + गम

- निः + रोग,

- सम + कल्प

- यदि + अपि,

- पो + अन

- नर + इन्द्र,

- परम + अर्थ।

4. निम्नलिखित शब्दों का संधि–विच्छेद करो

व्यवसाय, दुरुपयोग, उद्योग, निश्चल, निर्जन, उज्ज्वल, सूर्योदय, इत्यादि, निर्भय, जगदीश, निश्चिन्त, मनोरथ।

5. नीचे लिखे प्रत्येक शब्द के आगे संधियों के उदाहरण और संधियों के नाम लिखे हैं, किन्तु वे गलत हैं। आप उन्हें सही क्रम में लिखिए–

- मनोरथ – अयादि संधि

- नायक – वृद्धि संधि

- इत्यादि – गुण संधि

- विद्यार्थी – व्यंजन संधि

- महेन्द्र – विसर्ग संधि

- सदैव – दीर्घ संधि

- सज्जन – यण संधि

- सम–कल्प – व्यंजन संधि

- निष्फल – व्यंजन संधि

- मनोयोग – विसर्ग संधि

6. निम्नलिखित शब्दों में से व्यंजन संधि का उदाहरण बताइएं।

- मनोहर,

- पवन,

- जगन्नाथ,

- महाशय।

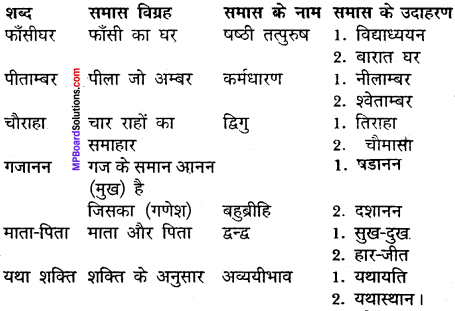

7. परम + अर्थ, हित + उपदेश, सत् + जन, मनः + विकार उपर्युक्त संधियों में से किन–किन संधियों का उदाहरण है।