Are you seeking for the Madhya Pradesh Board Solutions 10th General English The Spring Blossom Solutions Chapter 2 The Power of Determination Questions and Answers PDF? If yes, then read this entire page. Here, we are giving a direct link to download MP Board Class 10th English Solutions Questions and Answers PDF which contains the chapter wise questions, solutions, and grammar topics. You can also get the shortcuts to solve the grammar related questions on this page.

MP Board Class 10th General English The Spring Blossom Solutions Chapter 2 The Power of Determination

For the sake of students we have gathered the complete 10th General English The Spring Blossom Solutions Chapter 2 The Power of Determination Questions and Answers can provided in pdf Pattern. Refer the chapter wise MP Board Class 10th English Solutions Questions and Answers Topics and start the preparation. You can estimate the importance of each chapter, find important English grammar concepts which are having more weightage. Concentrate on the important grammar topics from Madhya Pradesh Board Solutions for 10th English Chapter 2 The Power of Determination Questions and Answers PDF, prepare well for the exam.

The Power of Determination Textual Exercises

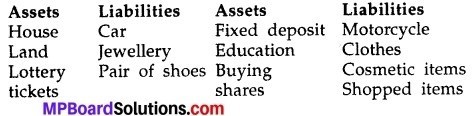

Word Power

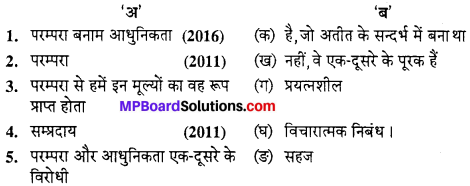

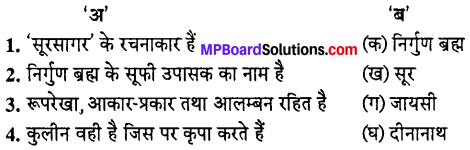

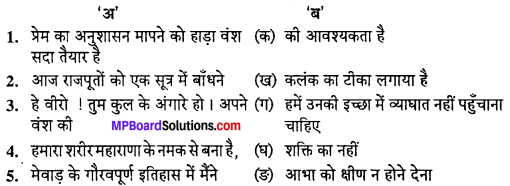

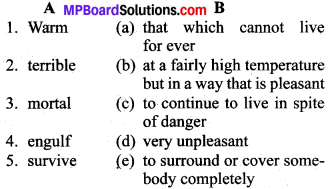

A. Match the words with their meanings.

(शब्दों को अर्थों से सुमेलित कीजिए।)

Answer:

1. → (b)

2. → (d)

3. → (a)

4. → (e)

5. → (c)

B. Read the sentences carefully and find out the antonyms of the words given below.

(दिये गये शब्दों के विलोम निम्न वाक्यों में ढूँढ़ो।)

(cool, strong, minor, lower, construct)

- A volcano may destruct anything that comes in its way.

- The director gave a major project to his subordinates.

- The boy became very weak after illness.

- Woollen clothes keep us warm.

- An upper berth is reserved for me.

Answer:

- destruct

- major

- weak

- warm

- upper.

How Much Have I Understood?

A. Answer these questions. (One or two sentences)

(निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए।)

The Power Of Determination MP Board Class 10th Question 1.

What was the duty of the little boy?

(व्हॉट वॉज़ द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय?)

छोटे बालक का क्या कार्य था?

Answer:

The duty of the little boy was to come early to the school and fire the pot-bellied coal stove and warm the room before his teacher and classmates arrived.

(द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वॉज़ टू कम अर्ली टू द स्कूल एण्ड फायर द पॉट-बैलीड कोल स्टोव एण्ड वॉर्म द रूम बिफोर हिज़ टीचर एण्ड क्लासमेट्स एराइव्ड.)

छोटे बालक का प्रातः विद्यालय में अपने शिक्षक व सहपाठियों से पूर्व आकर अँगीठी जलाकर कक्षा को गर्म करने का कार्य था।

The Power Of Determination Class 10 MP Board Question 2.

What was the condition of the little boy when he was taken out of the burning school building?

(व्हॉट वॉज़ द कण्डीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वॉज़ टेकन आऊट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग?)

जब छोटे बालक को जलती हुई विद्यालय की इमारत से बाहर निकाला गया तब उसकी क्या अवस्था थी?

Answer:

When the little boy was taken out of the burning school building he was unconscious and more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body.

(व्हेन द लिटिल बॉय वॉज़ टेकन आऊट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग ही वॉज़ अनकॉन्शिअस एण्ड मोर डेड दैन अलाइव। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज़ बॉडी.)

जब नन्हें बालक को जलती हुई स्कूल की इमारत से बाहर निकाला गया तब वह मूर्च्छित था व जीवित से ज्यादा मृत था। उसके शरीर के नीचे का हिस्सा मुख्य रूप से जला हुआ था।

Class 10 English Chapter 2 The Power Of Determination Question 3.

Why was the boy sent to hospital?

(व्हाय वॉज़ द बॉय सेन्ट टू हॉस्पिटल?)

बालक को अस्पताल क्यों भेजा गया?

Answer:

The boy had major burns in the lower half of his body so he was sent to the hospital.

(द बॉय हैंड़ मेजर बर्न्स इन द लोअर हाफ ऑफ हिज़ बॉडी सो ही वॉज़ सेन्ट टू द हॉस्पिटल।)

बालक के शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह जल गया था इसीलिए उसे अस्पताल ले जाया गया।

The Power Of Determination Question And Answer MP Board Class 10th Question 4.

What was the opinion of the doctor about the burnt boy?

(व्हॉट वॉज़ द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाऊट द बर्ट बॉय?)

चिकित्सक का जले हुए बालक के बारे में क्या विचार था?

Answer:

The doctor said that the body would surely die and it was better for him as the lower half of his body was terribly burnt.

(द डॉक्टर सैड दैट द बॉय वुड श्योरली डाइ एण्ड इट वॉज़ बैटर फॉर हिम एज़ द लोअर हॉफ ऑफ हिज़ बॉडी वॉज़ टैरिब्ली बर्ट।)

चिकित्सक ने कहा कि बालक निश्चित रूप से मर जायेगा और वह उसके लिए अच्छा होगा क्योंकि उसके शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह जल गया था।

The Power Of Determination Story In Hindi MP Board Class 10th Question 5.

What did the boy decide after listening that he would surely die?

(व्हॉट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरलि डाइ?)

बालक ने यह सुनने के बाद कि वह निश्चित रूप से मर जायेगा क्या निश्चय किया?

Answer:

The boy decided that he would survive.

(द बॉय डिसाइडिड दैट ही वुड सरवाइव।)

बालक ने निश्चय किया कि वह जीवित रहेगा।

The Power Of Determination Question Answer MP Board Class 10th Question 6.

What was the opinion of the doctor after the boy had survived?

(व्हॉट वॉज़ द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सरवाइव्ड?)

बालक के जीवित रहने पर चिकित्सक का क्या मत था?

Answer:

The doctor said that since the flesh in the lower part of the boy’s body was destroyed he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs.

(द डॉक्टर सेड दैट सिन्स द फ्लेश इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉयज़ बॉडी वॉज़ डिस्ट्रॉयड ही वॉज़ डूम्ड टू बी अ लाइफटाइम क्रिपल विद नो यूज़ एट ऑल ऑफ हिज़ लोअर लिम्ब्स।)

चिकित्सक ने कहा कि चूँकि बालक के शरीर के निचले हिस्से का माँस जल गया था इसीलिए उसके शरीर का निचला भाग कार्य नहीं करेगा व वह आजीवन अपाहिज रहेगा।

B. Answer these questions. (Three or four sentences)

(निम्न प्रश्नों के उत्तर तीन या चार वाक्यों में दीजिए।)

The Power Of Determination Class 10 Questions And Answers Question 1.

What was the effect of the doctor’s words on the terribly burnt boy?

(व्हॉट वॉज द इफैक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द टैरिब्ली बर्ट बॉय?)

बुरी तरह से जले हुए बालक पर चिकित्सक के शब्दों का क्या प्रभाव हुआ?

Answer:

The terribly burnt boy on listening the doctor’s words decided that he would survive and would not be a cripple.

(द टैरिब्ली बर्ट बॉय ऑन लिसनिंग द डॉक्टर्स वर्ड्स डिसाइडिड दैट ही वुड सरवाइव एण्ड वुड नॉट बी अ क्रिप्ल।)

बुरी तरह जले बालक ने चिकित्सक के शब्द सुनकर यह निश्चय किया कि वह जीवित रहेगा और अपाहिज नहीं रहेगा।

The Power Of Determination Summary MP Board Class 10th Question 2.

How did the mother help the boy to overcome his disability?

(हाउ डिड द मदर हैल्प द बॉय टू ओवरकम हिज़ डिसेबिलिटी?)

माँ ने बालक की अपाहिज अवस्था को दूर करने में किस प्रकार सहायता की?

Answer:

The mother massaged the little legs of the boy everyday. She also took him into the yard on his wheelchair so that he may get fresh air. There the boy tried to walk.

(द मदर मसाज्ड द लिटिल लेग्स ऑफ द बॉय एवरीडे। शी ऑल्सो टुक हिम इन्टू द यार्ड ऑन हिज़ व्हीलचेयर सो दैट ही मे गेट फ्रेश एअर। देअर द बॉय ट्राइड टू वॉक।)

माँ बालक की नन्हीं टाँगों की रोज मालिश करती थी। वह उसको पहिए वाली कुर्सी पर खुली हवा में ले जाया करती थी जहाँ वह चलने की कोशिश करता था।

The Power Of Determination Question And Answer Class 10 Question 3.

How did the boy make himself able to walk and run?

(हाउ’डिड’ द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एण्ड रन?)

बालक ने चलना व दौड़ना कैसे शुरू किया?

Answer:

The boy threw himself from the wheelchair and pulled himself across the grass, dragged his legs behind him towards the fence when his mother took him out for getting fresh air. He somehow raised himself up on the fence and dragged along the fence. He used to do this everyday and gradually developed the ability to stand up, then to walk haltingly, walk by himself and then to run. His daily massages, iron persistence and strong determination gave life to his legs.

(द बॉय श्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द व्हीलचेयर एण्ड पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, ड्रेग्ड् हिज़ लेग्स बिहाइण्ड हिम टुवर्ड्स द फेन्स व्हेन हिज़ मदर टुक हिम आऊट फॉर गेटिंग फ्रेश ऍयर। ही समहाउ रेज्ड् हिमसेल्फ अप ऑन द फेन्स एण्ड ड्रेग्ड् अलाँग द फेन्स। ही यूज्ड टू डू दिस एवरीडे एण्ड ग्रैज्युली डेवलप्ड द एबिलिटी टू स्टैण्ड अप, देन टू वॉक हॉल्टिंगली, वॉक बाइ हिमसेल्फ एण्ड देन टू रन। हिज़ डेली मसाजेस, आयरन परसिस्टेन्स एण्ड स्ट्राँग डिटर्मिनेशन गेव लाइफ टू हिज़ लेग्स।)

जब बालक की माँ उसे खुली हवा में ले गई तब उसने खुद को पहियों वाली कुर्सी से गिरा दिया व अपनी टाँगों को धकेलते हुए तारों की मुंडेर के पास ले गया। वह किसी तरह उसके सहारे खड़ा हुआ और उसके सहारे चलने लगा। वह यह नियमित रूप से करने लगा और धीरे-धीरे उसने खड़े होने, उसके बाद चलने और फिर दौड़ने की क्षमता उत्पन्न कर ली। उसकी रोज की मालिश, कोशिश व दृढ़ निश्चय ने उसकी टाँगों को जीवन दिया।

The Power Of Determination In Hindi MP Board Class 10th Question 4.

Describe the factors which enabled the boy to become the world’s fastest mile runner.

(डिस्क्राइब द फैक्टर्स व्हिच इनेबल्ड द बॉय टू बिकम द. वर्ड्स फास्टेस्ट माइल रनर।)

उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनकी वजह से बालक दुनिया का सबसे तेज मील धावक बना।

Answer:

The strong determination of the boy helped him to give life to his legs and he could walk and run. So, when he began to walk after the accident he used to run for pleasure and satisfaction. This joy of running made him the world’s fastest mile runner.

(द स्ट्राँग डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉय हैल्प्ड् हिम टू गिव लाइफ टू हिज़े लेग्स् एण्ड ही कुड वॉक एण्ड रन। सो, व्हेन ही बिगैन टू वॉक ऑफ्टर द ऐक्सिडेन्ट् ही यूज्ड टू रन फॉर प्लैज़र एण्ड सैटिस्फैक्शन। दिस जॉय ऑफ रनिंग मेड हिम द वल्र्ड्स फास्टेस्ट माइल रनर।)

बालक के दृढ़ निश्चय ने उसकी टाँगों को जिन्दगी दी और वह चलने व दौड़ने लगा। अतः दुर्घटना के बाद उसको चलना व दौड़ना खुशी देता था। इसीलिए वह खुशी पाने के लिए दौड़ता था। इसी खुशी ने उसे दुनिया का सबसे तेज मील धावक बनाया।

Question 5.

What do you learn from the story?

(व्हॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी?)

Answer:

The story shows that a person can achieve anything if he has strong determination. No difficulty stands in front of it.

(द स्टोरी शोज़ दैट अपर्सन कैन अचीव एनीथिंग इफ ही हैज़ स्ट्राँग डिटर्मिनेशन। नो डिफिकल्टी स्टैण्ड्स इन फ्रन्ट ऑफ इट।)

कहानी यह दर्शाती है कि व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय से कुछ भी पा सकता है। कोई भी परेशानी उसके दृढ़ निश्चय के सामने नहीं टिकती।

C. Complete the statements choosing the correct options.

(सही उत्तर चुनो।)

1. The boy made up his mind that he would ……………

(i) survive

(ii) not start the fire again

(iii) leave the school

(iv) change the doctor.

Answer:

(i) survive

2. The boy used to work out in his yard because he wanted ………..

(i) to develop life in his lifeless legs

(ii) to climb a hill

(iii) to take part in a wrestling competition

(iv) to strengthen his arm muscles.

Answer:

(i) to develop life in his lifeless legs

3. The thing that helped the boy to develop the ability to run was ………

(i) daily massage

(ii) iron persistence

(iii) resolute determination

(iv) all of these.

Answer:

(iv) all of these.

4. The name of the little disabled boy who later ran the world’s fastest mile is ………

(i) Pete Sampras.

(ii) Ben Johnson

(iii) Dr. Glenn Cunningham

(iv) Diago Maradona.

Answer:

(iii) Dr. Glenn Cunningham

Language Practice

Put the verbs in their correct forms.

(क्रिया का सही रूप लिखो।)

- It was dark, so I ……. a torch with me. (take)

- Mohan was very tired, so he ……… to bed early. (go)

- When the little boy woke up, he ………… the doctor telling his mother that her son ……… surely die. (hear, will)

- They listened to the joke and ……….. to laugh. (begin)

- The boy was very hungry, so he ……… his lunch. (have)

Answer:

- took

- went

- heard, would

- began

- had.

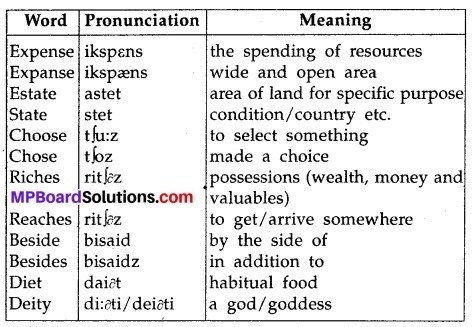

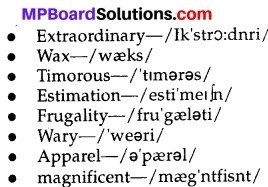

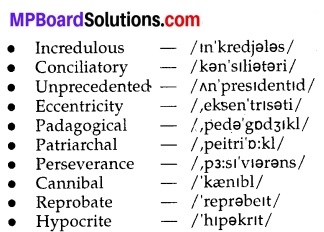

Listening Time

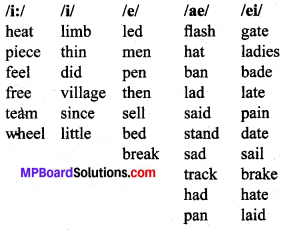

The teacher will read out the words and the students will repeat them.

(निम्न शब्दों को पढ़ो)

Answer:

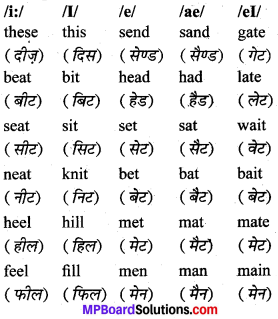

Speaking Time

Put the given words in the proper column of the vowels.

(दिये गये शब्दों को सही जगह लिखिए)

Answer:

Writing Time

Write a letter to your friend who is disabled and depressed after an accident, telling him about the power of determination.

(अपने दुर्घटनाग्रस्त मित्र को दृढ़ निश्चय की क्षमता बताते हुए पत्र लिखो।)

Answer:

50, Raj Mahal Colony Indore (M.P)

10 October, 20….

Dear Rohan,

Hope that you are in a better condition now. I am also fine here.

I can understand the state which you are going through. But you should not get depressed as nobody has a control on accidents but one has the control on his will power and determination.

Strong determination can do anything. No difficulty can withstand in front of it. Dr. Glenn Cunningham who was the world’s fastest mile runner also met with a fire accident in his childhood. The doctor said that he won’t be able to survive. But he survived due to his determination though the lower part of his body was damaged and it was said that he would lead a disabled life. Again his strong determination failed all troubles and he could walk and run.

Therefore you should not be depressed and face the challenges of life boldly. I am sure you will also lead a normal life as before if you become determined for it.

Wishing you success.

Yours affectionately

Vijay

Things to do

Find out any other inspiring story and write it in your project file. You can look for such stories in newspapers, magazines or story books.

(कोई और. प्रेरणादायक कहानी ढूँढ़कर लिखो। तुम यह कहानियाँ अखबार, पत्रिकाओं व कहानियों की किताबों में ढूँढ़ सकते हो।)

Answer:

Students should do themselves.

(छात्र स्वयं करें।)

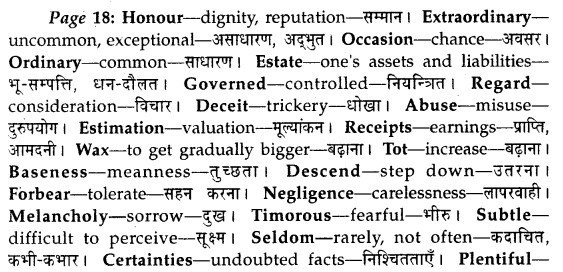

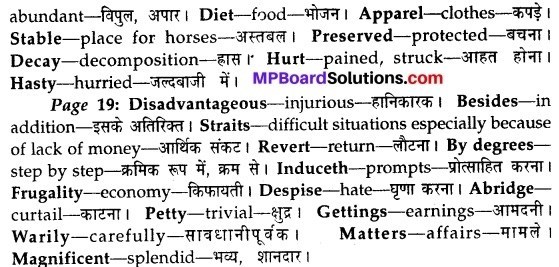

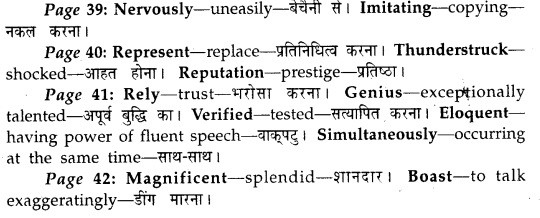

The Power of Determination Difficult word meanings

Pot-bellied (पाँट-बैलीड)-having a large stomach that sticks out (बड़े पेट का होना); Engulf (एंगल्फ)-to surround or cover somebody completely (पूरी तरह ढँक लोना); Faint (फेन्ट)-that cannot be seen, heard, or smelt (अदृश्य); Doom ( ड्म)-to make somebody certain to fail, die etc. certainty about a terrible event. (दुर्भाग्य, मृत्यु); Cripple (क्रिपल)-a person who is unable to walk or move normally because of disease or injury (अपाहिज); Motor (मोटर)-connected with movement of the body that is produced by muscles, connected with the nerves that control movement (राशिरिक गतिशीलता से सम्बन्धित); Dangle (डैंगल)-to hang or swing freely (झूलना, लटकना); Confine (कन्फाइन)-to have to stay in bed, in a wheelchair, etc. (बिस्तर पर अथवा पहियों वाली कुर्सी पर ही रहना); Picket fence (पिकेट फैन्स)-a piece of wood that is pointed at the bottom so that it can be fixed in the ground especially as part of fence (निगरानी के लिए छोटी-सी डाली); Stake (स्टेक)-a wooden or metal part that is pointed at one end and pushed into the ground in order to support something (खूटे से बाँधना, सहारा देना); Persistence (परसिस्टेन्स)-the factor of continuing to try to do something in spite of difficulties, especially when other people are against you and think that you are being annoying or unreasonable (असफलता या विरोध के होते हुए भी निरन्तर कार्य करते रहना;) Resolute (रेज़ोल्यूट)-having firm determination (दृढ़ निश्चयी)।

The Power of Determination Summary, Pronunciation & Translation

The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned, pot-bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived.

One morning they arrived to find the schoolhouse engulfed in flames. They dragged the unconscious little boy out of the flaming building more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby county hospital.

(द लिट्ल कन्ट्री स्कूलहाउज़ वॉज़ हीटेड बाई ऐन ओल्डफैशन्ड, पॉट-बेलीड कॉल स्टोव. अ लिटल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर ऐण्ड वॉर्म द रूम बिफोर हिज़ टीचर एण्ड हिज़ क्लासमेट्स अराईव्ड.)

वन मॉनिंग दे अइिव्ड टू फाइन्ड द स्कूलहाउज एन्गल्फ्ड इन फ्लेम्स। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड दैन अलाइव. ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ आफ हिज बॉडी ऐण्ड वॉज़ टेकन टू द नीयरबाय काउन्टि हॉस्पिटल.)

अनुवाद :

उस छोटे से गाँव के विद्यालय भवन को गर्म किया जाता था एक बहुत पुराने ढंग के घड़े जैसे पेट के (आकार वाले) कोयले के चूल्हे से। एक छोटे से बालक का यह कार्य था कि रोज सुबह जल्दी आकर आग जलाना और कमरे को गर्म करना उसके शिक्षक और सहपाठियों के आने से पहले।

एक सुबह जब शिक्षक व अन्य छात्र पहुँचे तो उन्होंने विद्यालय भवन को आग में घिरा पाया। उन्होंने मृतप्रायः छोटे बालक को मूर्छित अवस्था में घसीटकर उस लपटों से घिरे भवन से बाहर निकाला। उसके शरीर का निचला भाग गम्भीर रूप से जला हुआ था। उसे पास के काउन्टि अस्पताल ले जाया गया।

From his bed the dreadfully ‘burned, semiconscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. The doctor told his mother that her son would surely die-which was for the best, really for the terrible fire had devastated the lower half of his body.

But the brave boy didn’t want to die. He made up his mind that he would survive. Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs.

(फ्रॉम हिज़ बेड द ड्रेडफुली बर्ड, सेमि-कॉन्शियस लिटल बॉय फेन्टली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज़ मदर. द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई-विच वॉज़ फॉर द बेस्ट, रीयली फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेटिड द लोअर हाफ ऑफ हिज़ बॉडी.

बट द ब्रेव बॉय डिडन्ट (डिड नॉट) वॉन्ट टू डाई. ही मेड अप हिज़ माईन्ड दैट ही वुड सरवाईव. समहाउ, टू द अमेजमेण्ट ऑफ द फिज़ीशियन, ही डिड सरवाईव. व्हेन द मॉर्टल डेंजर वॉज़ पास्ट, ही अगेन हर्ड द डॉक्टर एण्ड हिज़ मदर स्पीकिंग क्वाइटली. द मदर वॉज़ टोल्ड दैट सिन्स द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लेश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज़ बॉडी, इट वुड हैव बीन बैटर इफ ही हैड डाइड, सिन्स ही वाज़ डूम्ड टू बी अ लाइफटाइम क्रिपल विद नो यूज़ ऐट ऑल ऑफ हिज़ लोअर लिम्ब्स.)

अनुवाद :

भयंकर रूप से जली हुई हालत में अपने बिस्तर पर अर्द्ध-चेतन अवस्था में पड़े उस छोटे बालक ने अस्पष्ट रूप से चिकित्सक को अपनी माँ से बात करते हुए सुना। चिकित्सक ने माँ से कहा कि उसका पुत्र निश्चित रूप से नहीं बच पायेगा-जो कि वास्तव में अच्छा ही होगा-क्योंकि उस भयंकर आग ने उसके शरीर के निचले अर्द्ध भाग को अत्यधिक नुकसान पहुँचाया है।

परन्तु वह बहादुर बालक मरना नहीं चाहता था। उसने निश्चय कर लिया कि वो जियेगा और किसी प्रकार वह बच गया और चिकित्सक को विस्मित कर गया। जब प्राणों का संकट टल गया तो फिर उसने चिकित्सक और अपनी माँ को धीमी आवाज़ में बातें करते हुए सुना। माँ को बताया गया कि आग ने उसके शरीर के निचले भाग के माँस को लगभग नष्ट कर दिया है इसलिए अच्छा होता यदि उसकी मृत्यु हो जाती क्योंकि पैरों के काम न कर पाने के कारण वैसे भी वह जीवन भर अपंग के रूप में रहने को मजबूर है।

Once more the brave boy made up his mind. He would not be a cripple. He would walk. But unfortunately from the waist down, he had no motor ability. His thin legs just dangled, there, all but lifeless.

Ultimately, he was released from the hospital. Every day his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Yet his determination that he would walk was as strong as ever.

(वन्स मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माईन्ड. ही वुड नॉट बी अ क्रिपल ही वुड वॉक बट अनफॉर्चुनेलि फ्रॉम द वेस्ट डाउन, ही हैड नो मोटर एबिलिटि हिज़ थिन लेग्ज जस्ट डेंगल्ड देयर, ऑल बट लाइफलैस.

अल्टिमेट्लि, ही वॉज़ रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल ऐवरी डे हिज़ मदर वुड मसाज हिज़ लिटल लैग्सन, बट देयर वॉज़ नो फीलिंग, नो कन्ट्रोल, नथिंग यट हिज़ डिटरमिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज़ ऐज़ स्ट्रॉग ऐज़ एवर.)

अनुवाद :

एक बार फिर से उस बहादुर बालक ने निश्चय किया कि वह अपंग नहीं रहेगा। वह फिर से चलेगा। परन्तु दुर्भाग्य से उसकी कमर से लेकर नीचे तक के शरीर में चेतना नहीं थी। उसकी पतली टाँगे सिर्फ लटक रही थीं प्राणहीन अवस्था में।

अन्ततः उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रतिदिन उसकी माँ उसकी पतली टाँगों की मालिश करती थी, परन्तु उनमें किसी प्रकार की चेतना नहीं थी, न नियन्त्रण, कुछ भी नहीं था। परन्तु इन सब के बाद भी उसका निश्चय कि वह एक दिन फिर से चलेगा उतना ही दृढ़ था।

When he wasn’t in bed, he was confined to a wheelchair. One sunny day his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him.

He worked his way to the white picket fence bordering their, lot. With great effort, he raised himself up on the fence. Then, stake by stake, he began dragging himself along the fence, resolved that he would walk. He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in those legs.

(व्हेन ही वाजन्ट (वॉज नॉट) इन बेड, ही वॉज कन्फाइन्ड टू अ व्हीलचेयर वन सनी डे हिज़ मदर व्हील्ड हिम आऊट इन्टू द यार्ड टू गैट सम फ्रेश एशर. दिस डे, इन्सटेड ऑफ सिटिंग देयर, ही थ्रियू हिमसेल्फ फ्रॉफ द चेयर ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, ड्रैगिंग हिज़ लैग्स बिहाइन्ड हिम.

ही वड हिज़ वे टू द वाईट पिकेट फेन्स बॉर्डरिंग देयर लॉट. विद ग्रेट एफर्ट, ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेन्स. देन, स्टेक बाई स्टेक, ही बिगैन ड्रेगिंग हिमसेल्फ अलॉग द फेन्स, रिज़ॉल्व्ड दैट ही वुड वॉक ही स्टार्टेड टु डू दिस एवरी डे अन्टिल ही वोर अ स्मूथ पाथ ऑल अराऊण्ड द यार्ड बिसाइड द फेन्स देयर वॉज़ नथिंग ही वॉन्टिड मोर दैन टू डेवलप लाइफ इन दोज़ लैग्ज़.)

अनुवाद :

जिस समय वो बालक अपने बिस्तर पर नहीं होता था उस समय वह एक पहिये वाली कुर्सी तक सीमित होता था। एक दिन जब धूप अच्छी खिली हुई थी उसकी माँ उसे उस कुर्सी में बिठाकर बाहर खुले अहाते में लेकर आई ताजी हवा के लिए। और दिनों के विपरीत वह कुर्सी पर बैठा नहीं रहा वरन् उसने स्वयं को कुर्सी से नीचे गिरा लिया। वह घास पर खुद को खींचने लगा अपने पैरों को पीछे घसीटते हुए।

वह घिसटते हुए जैसे-तैसे अपनी जमीन से लगे हुए लकड़ी के खुंटों वाली सफेद बाड़ तक पहुँचा। बहुत कठिनाई से प्रयत्नपूर्वक उसने खुद को बाड़ के सहारे खड़ा किया। फिर धीरे-धीरे एक-एक बूँटे को पकड़ कर वो खुद को घसीटने लगा इस दृढ़ निश्चय के साथ कि वह चलेगा। वह ऐसा नित्य करने लगा जिससे बाड़ के सहारे की जमीन घास विहीन हो गई। उसके पैरों में फिर से चेतनता आ जाए यही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी।

Ultimately, through his daily massages, his iron persistence and his resolute determination, he did develop the ability to stand up, then to walk haltingly, then to walk by himself-and then-to run.

He began to walk to school, then to run to school, to run for the sheer joy of running. Later in college he made to the track team.

Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run-this determined young man. Dr. Glenn Cunningham, ran the world’s fastest mile!

(अल्टिमेट्ली, श्रू हिज़ डेली मसाजेस, हिज़ आइरन परसिसटेन्स ऐण्ड हिज़ रिजोल्यूट डिटरमिनेशन, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैण्ड अप, देन, टू वॉक हॉल्टिंगली, देन टू वॉक बाई हिमसेल्फ-ऐण्ड देन-टू रन.

ही बिगैन टू वॉक टू स्कूल, देन टू रन टू स्कूल, टु रन फॉर द शीयर जॉय ऑफ रनिंग लेटर इन कॉलेज ही मेड टू द ट्रैक टीम.

स्टिल लेटर इन मैडिसन स्क्वैर गार्डन, दिस यंग मैन हू वॉज़ नॉट एक्स्पेक्टिड टू सरवाइव, हू वुड श्योरली नेवर वॉक, हू कुड नेवर होप टू रन-दिस डिटरमाईन्ड यंग मैन, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, रैन द वल्र्ड्स फास्टेस्ट माईल!)

अनुवाद :

आखिरकार उसकी रोज़ की मालिश, एकनिष्ठ प्रयास और दृढ़ संकल्प के द्वारा वह खड़ा होने लगा, फिर धीरे-धीरे लड़खड़ाते हुए चलने लगा, फिर बिना सहारे के चलने लगा और फिर दौड़ने लगा।

वह अपने विद्यालय पैदल चल के जाने लगा, फिर दौड़ कर विद्यालय जाने लगा, फिर केवल दौड़ के आनन्द की खातिर दौड़ने लगा।

कालान्तर में मैडिसन स्क्वैर गार्डन में इस युवा ने जिसके जीवित बचने की आशा नहीं थी, जिसका फिर से चल पाना असम्भव था, जो कभी दौड़ने की आशा नहीं कर सकता था-इस दृढ़ निश्चयी युवा डॉक्टर ग्लेन कनिंघम ने विश्व में सबसे तेज एक मील की दौड़ पूरी की।

Hope that the above shaped information regarding the Madhya Pradesh Board Solutions for 10th English Chapter 2 The Power of Determination Questions and Answers is useful for making your preparation effective. View our website regularly to get other subjects solutions.