MP Board Class 10th Special Hindi सहायक वाचन Solutions Chapter 2 तेरे घर पहिले होता विश्व सबेरा (कविता, माखनलाल चतुर्वेदी)

तेरे घर पहिले होता विश्व सबेरा अभ्यास

कविता

प्रश्न 1.

‘नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज माप रहे उत्कर्ष’ का आशय स्पष्ट कीजिये।

उत्तर:

नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज माप रहे उत्कर्ष से कवि का अभिप्राय है प्रारम्भ में भारत अंग्रेजों के अधीन था लेकिन जब भारत देश स्वतन्त्र हो गया तब उन्होंने एक स्वतन्त्र वातावरण में चैन की साँस ली। कवि का कथन है कि तुमने एक स्वतन्त्र वातावरण में भारत को विजयी देखा है लेकिन अब तुम्हें हमेशा ही चैतन्य रहना है तथा देश की रक्षा के लिए सदैव उद्यत रहना है,क्योंकि हमारे पूर्वज जिन्होंने देश के लिए बलिदान करके स्वर्णिम भविष्य का सपना सँजोया था। आज उसे पुनः उत्कर्ष रूप में देखने के अभिलाषी हैं।

प्रश्न 2.

‘उपनिवेश के दाग’ को कवि ने किसे कहा है? स्पष्ट कीजिये।

उत्तर:

भारत अंग्रेजों के अधीन था। यह गुलामी ही भारत और भारतवासियों के लिए उपनिवेश का दाग है क्योंकि अंग्रेजों के शासन में भारतीयों को अपने ही देश में रहकर अंग्रेजों की गुलामी और चाटुकारिता करनी पड़ती थी। ऐसा न करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इसी दासता को कवि ने उपनिवेश का दाग कहा है।

प्रश्न 3.

कवि स्वतन्त्रता को स्थायी रखने के लिए क्या चाहता है?

उत्तर:

कवि स्वतन्त्रता को स्थायी रखने के लिए यह चाहता है कि हमें हर पल सचेत रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु कभी भी चालाकी से हमारे देश पर आक्रमण कर सकता है। अतः हे भारतभूमि के वीरो! तुम देश की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहो, क्योंकि अब देश की स्वतन्त्रता का सारा भार भारतवासियों के कन्धों पर है।

![]()

प्रश्न 4.

प्रस्तुत कविता का केन्द्रीय भाव स्पष्ट कीजिये।

उत्तर:

‘तेरे घर पहिले होता विश्व सवेरा’ कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने बताया है कि वर्षों से ब्रिटिश शासन के अधीन रहने वाले भारतीयों ने स्वतन्त्र होने के उपरान्त खुली हवा में चैन की साँस ली। लेकिन कवि का कथन है कि हमें सदैव जागरूक रहना होगा। इस अग्नि को प्रज्ज्वलित करने के लिए हमें तिरंगा उड़ाकर लोगों को देश प्रेम व स्वतन्त्रता की अनुभूति करानी होगी।

युद्ध के नगाड़े भारत की विजय का गुणगान कर रहे हैं। ये आकाश में उड़ने वाले वायुयान किसके हैं। जिस प्रकार से स्वर्ण को घिस कर परखा जाता है, उसी प्रकार हमारे देश के सैनिकों को रणभूमि के लिए परख कर तैयार किया जाता है।

कवि ने पूर्व और पश्चिम को प्रहरी की संज्ञा प्रदान की है। प्रत्येक भारतवासी की प्रतिभा विलक्षण है। ये श्रम करने को तत्पर रहते हैं तथा देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। भारतभूमि के तीन ओर समुद्र है। यहाँ पर भाग्य रूपी पतवारों के द्वारा नाव चलती है। जिस प्रकार जल में लहरें निरन्तर उठती हैं,उसी प्रकार हम भारतवासी अपने देश के झंडे की रक्षा हेतु एक सजग प्रहरी की भाँति तत्पर रहते हैं।

कवि का कथन है शत्रु को कुचलते हुए हमारा देश विजयी हो। जिस ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े हो गये, अब हमें उन शासकों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे ऊपर अपने देश की रक्षा का भार है। हम सभी भारतवासी क्रोधाग्नि से युक्त होकर हाथों में शस्त्र लेकर युद्ध करने को हर पल तैयार हैं। तुम तनिक-सा संकेत करके परीक्षा करो। तुम्हारे एक संकेत पर सैकड़ों भारतवासी मर मिटने को तैयार हो जायेंगे।

प्रश्न 5.

‘तेरे घर पहिले होता विश्व सबेरा’ कविता के माध्यम से कवि क्या सन्देश देना चाहता है?

उत्तर:

‘तेरे घर पहिले होता विश्व सबेरा’ कविता के माध्यम से कवि ने सन्देश दिया है कि भारत देश के निवासी अन्य देशों की अपेक्षा उत्तम व श्रेष्ठ हैं। सबसे पहले भारत में स्वतन्त्रता का सूर्य उदय हुआ। आज तेरे ही घर में अर्थात् भारतवासियों ने सबसे पहले स्वतन्त्र और उन्मुक्त वातावरण में साँस ली। आज हम सभी का कर्त्तव्य है कि अपने देश की रक्षा करें। देश के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने को तत्पर रहें। हम भारतवासियों को अपने देश की तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सचेत रहना चाहिए।

हम सभी एकजुट होकर अपने तिरंगे की शान को बनाये रखें। यही कवि के द्वारा दिया गया सन्देश है। हम एकता के सूत्र में बँधकर ही देश के विकास एवं प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकते हैं।

प्रश्न 6.

कवि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या चाहता है? (2012, 14)

उत्तर:

कवि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाहता है कि सभी देशवासी प्रहरी को भाँति जाग्रत रहें और वे कभी भी अपने कर्त्तव्य से विचलित न हों। जब शत्रु प्रबल वेग से आगे बढ़े तो सभी देशवासियों को एकजुट होकर विजयी बनने की प्रबल आकांक्षा रखनी चाहिए। आत्मनिर्भर रहने के लिए व्यक्ति को कर्त्तव्यनिष्ठ होना आवश्यक है। कर्त्तव्यपालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी मातृभूमि से प्यार करता हो तथा उसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने को तत्पर हो।

देश के नागरिकों को अपने दायित्व का बोझ होना, भुजाओं में शस्त्र तथा नेत्रों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित करना अपेक्षित है। तेरी एक हुँकार पर करोड़ों मानव स्वयं को बलिदान करने के लिए तत्पर हैं।

तेरे घर पहिले होता विश्व सवेरा महत्त्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न

तेरे घर पहिले होता विश्व सवेरा बहु-विकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

तेरे घर पहिले होता विश्व सवेरा सम्बोधन है

(क) धरती के लिए

(ख) विश्व के लिए

(ग) देश के लिए

(घ) भारतभूमि के लिए।

उत्तर:

(घ) भारतभूमि के लिए।

प्रश्न 2.

उपनिवेश का दाग से कवि का आशय है

(क) बन्धन

(ख) ब्रिटिश शासन की परतन्त्रता

(ग) दासता

(घ) मुगल शासन की दासता

उत्तर:

(ख) ब्रिटिश शासन की परतन्त्रता

प्रश्न 3.

रत्नाकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया है?

(क) रत्नों का भण्डार

(ख) लहरों के लिए

(ग) समुद्र

(घ) किसी के लिए नहीं।

उत्तर:

(ग) समुद्र

![]()

रिक्त स्थानों की पूर्ति

- मुक्त पवन है, मुक्त गगन है, ……………. साँस गर्वीली।

- तेरे नभ पर उड़ जाते हैं ………… किसके?

- अरे ………… तुझे उड़ाएँ जगा जगा कर आग।

उत्तर:

- मुक्त

- वायुयान

- तिरंगे।

सत्य/असत्य

- कवि देश को पराधीन देखना चाहता है।

- यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वतन्त्रता के पश्चात् लिखी है।

- ब्रिटिश राज्य में भारतवासी सुखी व प्रसन्न थे।

उत्तर:

- असत्य

- सत्य

- असत्य

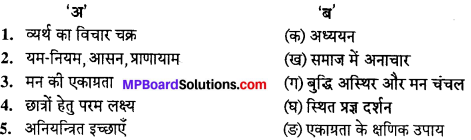

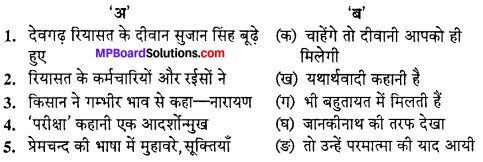

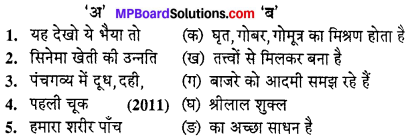

सही जोड़ी मिलाइए

उत्तर:

1. → (ख)

2. → (ग)

3. → (क)

एक शब्द/वाक्य में उत्तर

- तेरे घर पहिले होता विश्व सवेरा कविता में कौन-सी भावना है?

- भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज कौन-सा है?

- माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता के द्वारा भारतवासियों को क्या प्रेरणा दी है?

उत्तर:

- देशप्रेम की

- तिरंगा

- देश की स्वतन्त्रता व स्वाभिमान की रक्षा करने की।