MP Board Class 12th Business Studies Important Questions Chapter 12 उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण Important Questions

उपभोक्ता संरक्षण लघु उत्तरीय प्रश्न

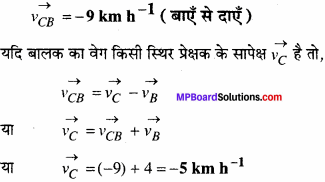

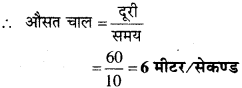

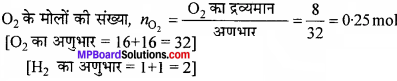

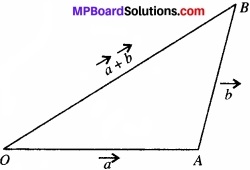

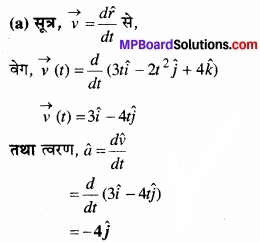

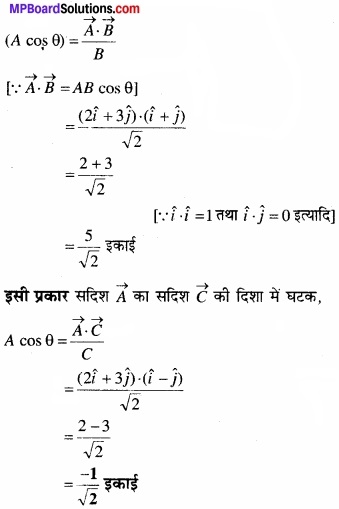

प्रश्न 1.

शिकायत कौन दायर कर सकता है ?

उत्तर:

निम्नलिखित शिकायत दायर कर सकते हैं –

- एक उपभोक्ता

- मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ

- एक या अधिक उपभोक्ता (जहाँ अनेक उपभोक्ताओं का समान हित है।)

- केन्द्रीय सर

- राज्य सरकार

प्रश्न 2.

उपभोक्ताओं के अधिकार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

उपभोक्ताओं के अधिकार –

- सुरक्षा का अधिकार

- सूचना प्राप्त करने का अधिकार

- सुनवाई का अधिकार

- प्रतियोगी मूल्य पर माल प्राप्त करने का अधिकार

- क्षतिपूर्ति या उपचार का अधिकार

- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

- उचित प्रतिफल का अधिकार

- स्वच्छ वातावरण का अधिकार

- हानिकारक बिक्री को रुकवाने का

- अपना पक्ष रखने का अधिकार।

![]()

प्रश्न 3.

उपभोक्ता संरक्षण का महत्व बताइये।

उत्तर:

उपभोक्ता संरक्षण का महत्व निम्न हैं –

- उपभोक्ताओं के सामाजिक जीवन में वृद्धि करने के लिए

- उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए

- सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूकता लाने के लिए

- परिवेदनाओं, शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के लिए।

प्रश्न 4.

भारत में उपभोक्ता संरक्षण के साधनों व तरीकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भारत में उपभोक्ता संरक्षण के साधन व तरीके निम्न हैं –

- लोक अदालत – उपभोक्ता अपनी शिकायतों के समाधान हेतु लोक अदालत की शरण ले सकता है जिसमें तुरन्त बहस करके फैसले दिए जाते हैं।

- शिकायत निवारण मंच – शिकायत निवारण मंच के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था सन् 1986 में स्थापित की जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य फोरम, राष्ट्रीय फोरम की स्थापना की गई।

- जनहित में मुकदमा – इसमें निर्धन, अल्पसंख्यक या सामूहिक हित रखने वाले व्यक्तियों अथवा उपभोक्ताओं की ओर से जनहित में सामूहिक मुकदमा भी दायर किया जा सकता है।

- मुद्रित साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण की दशा में भारत सरकार विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता साहित्य प्रकाशित करती है। जैसे-उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता के अधिकार आदि।

प्रश्न 5.

उपभोक्ता संरक्षण अथवा गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका (महत्व) पर प्रकाश डालिये।

उत्तर:

उपभोक्ता संरक्षण हेतु गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका जिसे निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है –

- उपभोक्ता जागरुकता व उपभोक्ता शिक्षा अभियान चलाना।

- मिलावट व जमाखोरी के विरुद्ध आवाज उठाना।

प्रश्न 6.

उपभोक्ता संरक्षण के कई तरीके एवं साधन हैं। कोई ऐसे पाँच तरीके लिखें तथा एक उपाय को समझायें।

उत्तर:

उपभोक्ता संरक्षण के कई तरीके हैं। उनमें से पाँच निम्नलिखित हैं –

- व्यवसाय द्वारा स्वयं नियमन

- व्यावसायिक संगठन

- उपभोक्ता जागरुकता

- उपभोक्ता संगठन

- सरकार

व्यवसाय द्वारा स्वयं नियमन (Self regulation by business) – विकसित व्यावसायिक इकाइयाँ अब यह समझती है कि उपभोक्ता को भली-भाँति सेवा प्रदान करना उनके अपने दीर्घकालीन हित में है। अतः उन्होंने ग्राहकों की भली – भाँति सेवा करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अपने स्वयं की उपभोक्ता सेवायें एवं शिकायत कक्षों की स्थापना की है।

![]()

प्रश्न 7.

आप कैसे कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र विस्तृत है ?

अथवा

उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र विस्तृत है। टिप्पणी करें।

उत्तर:

विस्तृत क्षेत्र (Wide scope)- उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र विस्तृत है। निम्नलिखित तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं –

- यह उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों तथा दायित्वों की जानकारी देता है।

- यह उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों को दूर करवाने में सहायता करता है।

- उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये यह न्यायिक तंत्र की व्यवस्था करता है।

- यह उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को संरक्षित करने तथा उन्हें बढ़ाने के लिये संगठित होने तथा अपने संगठन बनाने के लिये प्रेरित करता है।

- यह सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है।

- इसमें सभी संस्थायें (निजी, सार्वजनिक, सहकारी) सम्मिलित होती है।

![]()

प्रश्न 8.

उपभोक्ता का अधिकार से क्या आशय है ?

उत्तर:

भारत की तुलना में अमेरिका का उपभोक्ता काफी जागरूक व सावधान रहता है क्योंकि भारत की तुलना में वह अधिक शिक्षित राष्ट्र है। वहाँ के उपभोक्ताओं को भारत की तुलना में अधिक व्यापक अधिकार प्राप्त हैं तथा शिकायत करने पर उपचार अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है। अमेरिका में उपभोक्ताओं के अधिकारों पर सर्वाधिक ध्यान वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति कैनेडी ने दिया। उन्होंने सर्वप्रथम निम्न चार अधिकारों का पुरजोर समर्थन किया

- सुरक्षा का अधिकार

- चुनाव का अधिकार

- जानने का अधिकार

- सुनवाई का अधिकार

कुछ समय पश्चात् ‘मूल्य का अधिकार’ भी वहाँ के अधिनियम में जोड़ दिया गया। उपभोक्ताओं के संरक्षण के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ‘उपभोक्ता संघों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन’ (International organization of consumer union) गठित किया जा चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपर्युक्त पाँच अधिकारों के साथसाथ निम्न तीन अधिकार और जोड़े गये हैं –

- उपचार का अधिकार

- शिक्षा का अधिकार

- स्वस्थ (स्वच्छ) वातावरण का अधिकार।

- उपभोक्ता के संरक्षण हेतु आवश्यक होने पर मुकदमा दायर करना।

- विभिन्न व्यावसायिक व उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाओं व आँकड़ों का संकलन करना तथा इन सूचनाओं के प्रयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण का प्रयास करना।

- सरकार को उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

प्रश्न 9.

उपभोक्ता संरक्षण के तरीकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

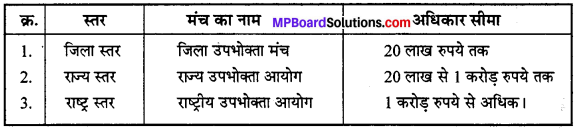

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन् 1986 में उपभोक्ताओं के विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्द्ध-न्यायिक तंत्र (Threetier quasi-Judicial Machinery) की स्थापना की गई है जो निम्नानुसार है –

प्रश्न 10.

उपभोक्ता संरक्षण के कई उपायों में से एक उपाय उपभोक्ता जागरुकता (Consumer awareness) है। उपभोक्ता जागरुकता का क्या अर्थ है ? उपभोक्ता जागरुकता के लाभ लिखिए।

उत्तर:

उपभोक्ता जागरुकता (Consumer awareness)- उपभोक्ता जागरुकता से अभिप्राय उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों, दायित्वों तथा उनको उपलब्ध उपचारों के बारे में पूरी जानकारी होना है।

उपभोक्ता जागरुकता केलाभ (Advantages of consumer awarness) –

- एक जागरुक उपभोक्ता किसी भी अनुचित व्यापार या बेईमान उत्पादकों और व्यापारियों की दोषपूर्ण कार्यवाहियों के विरुद्ध आवाज उठा सकता है।

- अपनी जिम्मेदारियों की समझ से उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा कर सकता है।

![]()

प्रश्न 11.

उपभोक्ता तथा व्यापारी उपभोक्ताओं का कई तरीके से शोषण करते हैं। शोषण के ऐसे कोई पाँच तरीके लिखिए।

उत्तर:

शोषण के पाँच तरीके निम्न हैं –

- उपभोक्ताओं द्वारा घटिया किस्म या नकली उत्पादों को बेचना।

- वस्तुओं का वजन उसके पैकेज पर छपी मात्रा से कम होना।

- मिलावटी वस्तुएं बेचना।

- वस्तुओं के बारे में मिथ्यापूर्ण विज्ञापन देना।

- नकली माल बेचना।

प्रश्न 12.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत के आधारों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

शिकायत के आधार (Grounds for complaints) –

- अनुचित/प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार

- अनुचित व्यापार व्यवहार

- दोषयुक्त वस्तुएँ

- सेवाओं में न्यूनता

- अधिक कीमत लेना

- जोखिमपूर्ण वस्तुओं की पूति।

प्रश्न 13.

जिला फोरस की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

जिला फोरम (District forum) – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। इसकी विशेषताएँ निम्न हैं

- इसमें एक अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं जिनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है।

- जिला फोरम में 20 लाख रुपये से कम मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है।

- शिकायत उपभोक्ता अथवा किसी उपभोक्ता संघ द्वारा की जा सकती है।

![]()

प्रश्न 14.

उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है ?

अथवा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने वाली न्यायिक प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

भारत में उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने की त्रि-स्तरीय न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है।

1.जिला फोरम (District forum)- जिला फोरम में उन शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और क्षति के लिए दावे की राशि बीस लाख रुपये तक हो।

2. राज्य आयोग (State commission)- इस आयोग में केवल वही शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति के लिए दावे की राशि बीस लाख से अधिक किंतु एक करोड़ से कम हो। जिला फोरम के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है।

= \(\frac{1963}{10}\)

= \(\frac{1963}{10}\)