MP Board Class 11th Hindi Makrand Solutions Chapter 6 अपना देश सँवारें हम (कविता, श्रीकृष्ण ‘सरल’)

अपना देश सँवारें हम पाठ्य – पुस्तक के प्रश्नोत्तर

अपना देश सँवारें हम लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

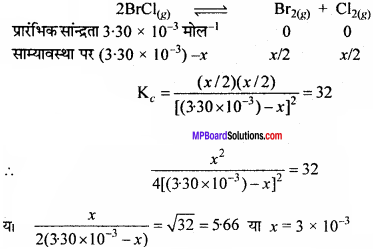

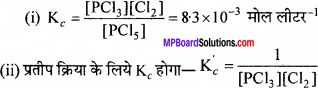

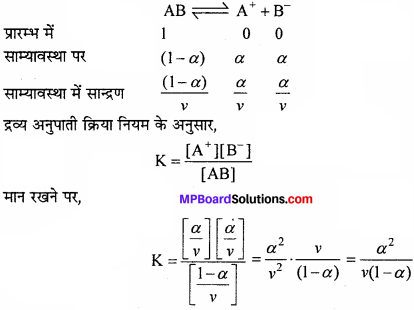

प्रश्न 1.

कवि ने सूरज को किसका प्रतीक बताया है?

उत्तर:

कवि ने सूरज को नई क्षमता का प्रतीक बताया है।

![]()

प्रश्न 2.

कविता हमें किसका पोषक बनने का संकेत करती है?

उत्तर:

कविता हमें जन – समता का पोषक बनने का संकेत करती है।

प्रश्न 3.

प्रतिकूल हवाओं से हमें किसकी रक्षा करनी है?

उत्तर:

प्रतिकूल हवाओं से हमें अपने देश की रक्षा करनी है।

अपना देश सँवारें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सृजन के संवाहक से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

सृजन के संवाहक से तात्पर्य है – नई – नई आशाओं के अनुसार कार्य करते हुए आनेवाली पीढ़ी को मार्ग – दर्शन प्रदान करना। प्रस्तुत कविता में सृजन के संवाहक भारतीय’नवयुवकों को कहा गया है। उनसे ही कवि को ऐसी अनेक उम्मीदें हैं। जिनसे हमारे देश का नव – निर्माण सम्भव है।

प्रश्न 2.

चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमारी कैसी तैयारी हो?

उत्तर:

चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमारी तैयारी अधिक व्यापक होनी चाहिए। वह छोटी – बड़ी हर स्तर की होनी चाहिए। उसमें अपेक्षित ओज, शक्ति और क्षमता के भाव होने चाहिए। यही नहीं, उसमें भावों की सजगता, रोचकता और तत्परता भी होनी चाहिए।

प्रश्न 3.

कर्म को कवि ने किन रूपों में व्यक्त किया है?

उत्तर:

कर्म को कवि ने विविध रूपों में व्यक्त किया है –

- कुदाल के रूप में

- हलों के फाल के रूप में

- तलवार के रूप में और देश की ढाल के रूप में।

प्रश्न 4.

कविता में निहित सन्देश को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

प्रस्तुत कविता में कवि ने राष्ट्र:निर्माण के लिए भारतीय नवयुवकों को संकल्पबद्ध होकर कर्त्तव्य मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। इसके लिए कवि ने नवयुवकों को निर्माण और विकास का संवाहक कहा है। कवि का यह मानना है कि आज नवयुवकों को अपने कर्म:पथ पर निरन्तर चलने का व्रत लेकर चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता है। नवयुवक जन:समता को पोषित करते हुएं मानवता का मार्ग बाधारहित बनाते हुए अपने देश को सम्पन्न बना सकते हैं।

अपना देश सँवारें हम भाव – विस्तार/पल्लवन

प्रश्न 1.

“हमें देश की …….. गली:गली उजियारे हम।” का आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

उपर्युक्त पद्यांश में कवि ने देश के नवयुवकों को संकल्पबद्ध होकर नव:निर्माण में तन – मन से लग जाने का आहवान किया है। इसके लिए कवि देश के नवयुवकों को समुत्साहित करते हुए यह कहना चाहा है कि उन्हें संकल्पबद्ध होना चाहिए। उनका संकल्प होना चाहिए कि उन्हें हर प्रकार से कठिनाइयों का सामना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका यही ध्येय होना चाहिए कि उनसे देश का हर नगर, गाँव और गली अभावों से मुक्त होकर सम्पन्न और खुशहाल बन सके।

![]()

प्रश्न 2.

“नए भगीरय बन वैचारिक गंगा नई उतारें हम” के भाव को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

“नए भगीरथ बन वैचारिक गंगा नई उतारें हम’ का भाव नए युग की माँग के अनुसार देश – समाज का कायाकल्प करना है। कवि का यह कहना है कि हमें देश और समाज के नव – निर्माण के लिए नए भाव, विचार और नए प्रयास करने चाहिए। इसे सभी देशवासियों को अपना पुनीत कर्त्तव्य समझकर करना चाहिए।

प्रश्न 3.

“हम प्रतिरूप नए युग के हैं।” का आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

“हम प्रतिरूप नए युग के हैं।” का आशय है – युग की आवश्यकतानुसार स्वयं को ढाल लेना। ऐसा करके ही नए युग की आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। सभी देश – समाज का भला होगा। फिर देश:समाज के प्रति हमारी कर्तव्यपरायणता सफल और सार्थक होगी। तभी हम सच्चे देश – समाज:के सेवक, पोषक और पालक कहे जाएँगे।

अपना देश सँवारें हम भाषा – अध्ययन

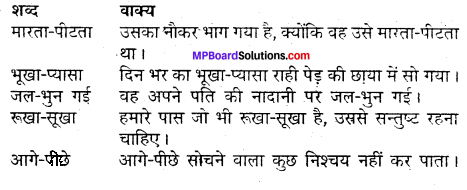

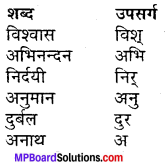

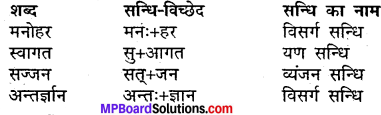

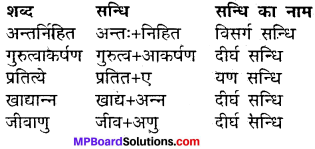

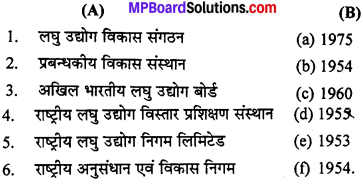

प्रश्न:1.

निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए –

सृजन, संवाहक, प्रतिबद्ध, सन्नद्ध, चुनौती।

उत्तर:

प्रश्न:2.

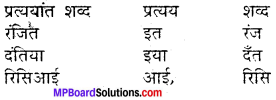

निम्नलिखित शब्दों के तीन – तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए –

हवा, सूरज, पंथ, जन, गंगा

उत्तर:

हवा – वायु, समीर, पवन।

सूरज – सूर्य, रवि, दिनकर।

पंथ – पथ, राह, मार्ग।

जन – मनुष्य, मानव, मनुज।

गंगा – भागीरथी, सुरसरि, जाह्नवी।

अपना देश सँवारें हम योग्यता विस्तार

प्रश्न 1.

देश:भक्ति से सम्बन्धित एक नाटिका स्वयं बनाइए।

उत्तर:

उपर्युक्त प्रश्नों को छात्र/छात्रा अपने अध्यापक की सहायता से हल करें।

प्रश्न 2.

आप अपने देश की प्रगति के लिए क्या – क्या करना चाहेंगे? दस वाक्यों में लिखिए।

उत्तर:

उपर्युक्त प्रश्नों को छात्र/छात्रा अपने अध्यापक की सहायता से हल करें।

प्रश्न 3.

आप अपने विद्यालय/गाँव/शहर को सँवारने के लिए क्या – क्या प्रयास कर रहे हैं, लिखिए।

उत्तर:

उपर्युक्त प्रश्नों को छात्र/छात्रा अपने अध्यापक की सहायता से हल करें।

अपना देश सँवारें हम परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

अपना देश सँवारें हम लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

कवि ने अपने देश की धरती को क्या कहा है?

उत्तर:

कवि ने अपने देश की धरती को पावन कहा है।

![]()

प्रश्न 2.

कवि ने अपने देश के नवयुवकों को किन – किन विशेषणों से विश्लेषित किया है?

उत्तर:

कवि ने अपने देश के नवयुवकों को निम्नलिखित विशेषणों से विश्लेपित किया है –

- नए सृजन के संवाहक

- प्रगति पंथ के राही

- युग के प्रतिवद्ध पहरुए और

- सन्नद्ध सिपाही।

प्रश्न 3.

कवि ने देश के नवयुवकों को क्या साफ:सुथरा रखने की प्रेरणा दी है?

उत्तर:

कवि ने देश के नवयुवकों को अपना, सबका और मानवता का रास्ता साफ:सुथरा रखने की प्रेरणा दी है।

अपना देश सँवारें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

कवि ने देश के नवयुवकों में किन – किन कर्मों का होना आवश्यक बतलाया है और क्यों?

उत्तर:

कवि ने देश के नवयुवकों में निम्नलिखित कर्मों का होना आवश्यक बतलाया है –

- कुदाली

- हलों के फाल

- शत्रु के लिए तलवार

- देश की ढाल

उपर्युक्त कर्मों से नया भगीरथ बनकर देश की पवित्र धरती पर वैचारिक गंगा को उतारा जा सकता है।

प्रश्न 2.

प्रस्तुत कविता के केन्द्रीय भाव पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

प्रस्तुत कविता में कवि ने राष्ट्र – निर्माण की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की प्रेरणा दी है। कवि ने नवयुवकों का आह्वान करते हुए सृजन और प्रगति का वाहक निरूपित किया है। आज नवयुवकों को कर्म:पथ पर सतत चलने का व्रत लेकर चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता है। नौजवान जन समता को पोषित करते हुए मानवता का मार्ग बाधारहित बनाते हुए अपने देश को समृद्ध कर सकते हैं।

अपना देश सँवारें हम कवि-परिचय

प्रश्न 1.

श्रीकृष्ण ‘सरल’ का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनके साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

भारतीय स्वाधीनता सेनानियों और क्रान्तिकारियों का यशगान करने वाले कवियों में श्रीकृष्ण ‘सरल’ का नाम अत्यन्त लोकप्रिय है। शहीदों के प्रति श्रद्धा-भाव रखने और प्राचीन भारतीय सभ्यता के अमर-गायक श्रीकृष्ण ‘सरल’ अत्यधिक प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

जीवन-परिचय:

कविवर श्रीकृष्ण ‘सरल’ का जन्म मध्य-प्रदेश के गुना जिलान्तर्गत अशोक नगर में 1 जनवरी, 1919 को हुआ था। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा ग्रामीण वातावरण में ही हुई। आपका बालस्वरूप अत्यन्त स्वाभिमानी और स्वाध्यायी था। आपने अपने स्वाध्याय के द्वारा कई परीक्षाओं को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लिया। शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त आपने अध्यापन क्षेत्र में प्रवेश लिया। इस अध्यापन-वृत्ति से आप आजीवन सम्बद्ध रहे। इसे आपने अत्यन्त सफलतापूर्वक निभाया। सन् 1976 में आप शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन से सेवा-निवृत्त हुए। तब से लेकर अब तक आप स्वतन्त्र रूप से लेखन-कार्य में व्यस्त हैं –

रचनाएँ:

श्रीकृष्ण ‘सरल’ ने काव्य और गद्य दोनों पर ही अपना समानाधिकार दिखाया है। आपकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं –

1. महाकाव्य:

- भगत सिंह

- चन्द्रशेखर आजाद

- सुभाषचन्द्र बोस

2. काव्य-संकलन:

- मुक्तिगान

- स्मृति-पूजा।

3. बाल-साहित्य:

- बच्चों की फुलवारी।

4. गद्य ग्रन्थ:

- संसार की प्राचीन समस्याएँ

- सुभाष-दर्शन आदि।

भाषा-शैली:

श्रीकृष्ण ‘सरल’ की भाषा उनके नाम के अनुरूप ही है। दूसरे शब्दों में उनकी भाषा सरल, सुबोध और सुस्पष्ट है। उसमें तद्भव और देशज शब्दावली की प्रधानता है। इस प्रकार की भाषा से भावाभिव्यक्ति को स्पष्ट होने में कठिनाई नहीं दिखाई देती। श्रीकृष्ण ‘सरल’ की शैली ओजमयी और प्रौढ़मयी है। वह अधिक सशक्त, पुष्ट और सबल है। गम्भीर-से-गम्भीर विषयों को अलंकृत शैली में प्रस्तुत करने की विशेषता प्रकट करने वाले श्रीकृष्ण ‘सरल’ में भाषा-शैली की प्रचुर क्षमता और योग्यता है।

व्यक्तित्व:

श्रीकृष्ण ‘सरल’ का व्यक्तित्व देशभक्त और क्रान्तिकारी व्यक्तित्व का है। उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष है-भारतीय अतीत के प्रति आस्थावान और श्रद्धावान होना। इन दोनों प्रकार के व्यक्तित्व को जोड़कर एक पूरा और सफल व्यक्तित्व बना है – सफल और परिपक्व रचनाशील व्यक्तित्व। इस तरह से श्रीकृष्ण ‘सरल’ का व्यक्तित्व एक युगीन व्यक्तित्व सिद्ध होता है।

महत्त्व:

श्रीकृष्ण ‘सरल’ का राष्ट्रीय विचार-प्रधान रचनाकारों में विशिष्ट स्थान है। अतीत के सत्प्रेरक रूप में प्रस्तुत करने वाले साहित्यकारों में भी उनका स्थान सर्वोच्च है। भारतीय संस्कृति का महत्त्वांकन करने में जितनी बड़ी सफलता आपको मिली है, उतनी अन्यत्र कम ही दिखाई देती है।

![]()

अपना देश सँवारें हम पाठ का सारांश

प्रश्न 1.

श्रीकृष्ण ‘सरल’ रचित ‘अपना देश सँवारें हम’ कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:

श्रीकृष्ण ‘सरल’ रचित ‘अपना देश सँवारें हम’ कविता राष्ट्र-निर्माण के संकल्प को पूरा करने की प्रेरणादायक कविता है। इसमें कवि ने युवकों को ललकारते और उत्साहित करते हुए उन्हें आने वाली कठिनाइयों से सावधान किया है। इस विषय में कवि ने नवयुवकों को उनकी पहचान बतलाते हुए कहा है कि वे नए युग के प्रतिरूप हैं। वे सूरज की तरह नयी क्षमता और नए क्षितिज के खोजी हैं। यही नहीं, वे तो जन समता को पोषित करते हुए और मानवता का रास्ता सरल बनाते हुए अपने देश को खुशहाल और सम्पन्न बना सकते हैं।

अपना देश सँवारें हम संदर्भ – प्रसंगसहित व्याख्या

प्रश्न 1.

अपना देश सँवारें हम।

अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारें हम।

अपना देश सँवारें हम………………….।

नए सृजन के संवाहक हम

प्रगति-पंथ के राही हैं,

हम प्रतिबद्ध पहरुए युग के

हम सन्नद्ध सिपाही हैं

जो भी मिले चुनौती, उत्तर दें उसको स्वीकारें हम।

अपना देश सँवारें हम ……………..।

कर्म हमारे बनें कुदाली

कर्म हलों के फाल बनें,

कर्म बनें तलवार शत्रु को

कर्म देश की ढाल बनें।

नए भगीरथ बन, वैचारिक गंगा नई उतारें हम।

अपना देश सँवारें हम ……………….।

शब्दार्थ:

- पावन – पवित्र

- सृजन – निर्माण

- संवाहक – ढोने वाला (वहन करने वाला)।

- प्रगति – विकास।

- पंथ – रास्ता।

- राही – मुसाफिर।

- पहरुए – पहरेदार।

- सन्नद्ध – तत्पर।

- भागीरथ – अथक परिश्रम करने वाला (राजा दिलीप के सुपुत्र जो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे)।

प्रसंग:

प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ‘हिन्दी सामान्य भाग – 1’ में संकलित तथा श्रीकृष्ण ‘सरल’ द्वारा रचित ‘अपना देश सँवारें हम’ शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने अपने देश के नवयुवकों को अपने देश के विकास के लिए पुकारते हुए कहा है कि –

व्याख्या:

हे मेरे देश के नवयुवको! आओ, हम सब मिल-जुलकर अपने देश को विकसित करें। इस देश की धरती को और अधिक खुशहाल और उपजाऊ बनाएँ। कवि का पुनः कहना है कि हे मेरे देश के नवयुवको! हमें यह हमेशा याद रहना चाहिए कि हम सब नव-निर्माण के संवाहक हैं। प्रगति के रास्ते पर चलने वाले हैं। हम इस युग के प्रतिबद्ध पहरेदार सिपाही हैं। इसलिए हमें जो चुनौती मिले, हम उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते रहेंगे।

कवि देश के नवयुवकों को ललकारते हुए कह रहा है कि हमें अपने कर्म को कुदाली, हल के फाल, तल और देश की ढाल के रूप में आगे बढ़ाते जाना चाहिए। इस प्रकार हमें युग की माँग के अनुसार नए भगीरथ बन करके वैचारिक गंगा को इस धरती पर प्रवाहित करना चाहिए। इस प्रकार हमें अपने देश को विकास के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ाते जाना चाहिए।

विशेष:

- कवि ने देश के नवयुवकों को देश के नव-निर्माण के उत्तरदायित्व की ओर ध्यान दिलाया है।

- वीर रस का प्रवाह है।

- भाषा में ओज है।

- उच्चस्तरीय तत्सम शब्द है।

पद्यांश पर आधारित सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- प्रस्तुत पद्यांश का भाव-सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए।

- प्रस्तुत पद्यांश के काव्य-सौन्दर्य पर प्रकाश डालिए।

- प्रस्तुत पद्यांश का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

1. प्रस्तुत पद्यांश का भाव-सौन्दर्य बड़ा ही आकर्षक है। इसमें कवि ने देश के नवयुवकों को समुत्साहित करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। उसने देश के नवयुवकों को सृजन के संवाहक, प्रगति पथ के राही, प्रतिबद्ध पहरुए, युग के सन्नद्ध सिपाही आदि विशेषणों से ललकारने का सुन्दर प्रयास किया है। उसने देश के नवयुवकों के कर्म को असाधारण बतलाते हुए उसे हर प्रकार से देश-हित और प्रगति का एकमात्र साधन माना है। उसने देश के युवकों को नए भगीरथ बनकर वैचारिक गंगा प्रवाहित करने की जो पुकार लगाई है, वह वास्तव में अत्यधिक प्रेरक है।

2. प्रस्तुत काव्यांश की भाषा उच्चस्तरीय तत्सम शब्दों की है। देश के नवयुवकों का अनेक विशेषणों से विभूषित करने का प्रयास प्रशंसनीय है। तुकान्त शब्दावली से युक्त प्रस्तुत पद्यांश गीतात्मक शैली में है। पूरा पद्यांश वीर रस से ओत-प्रोत है। शब्द और भाव-योजना अधिक आकर्षक रूप में है।

3. प्रस्तुत् पद्यांश का मुख्य भाव है-देश के नवयुवकों को देश को खुशहाल और सम्पन्न बनाने के लिए संकल्पवद्ध होकर उसे पूरा करने की प्रेरणा देना है।

पद्यांश पर आधारित विषय-वस्तु से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- कवि और कविता का नाम लिखिए।

- किसने किसको क्या कहा है?

- देश का कायाकल्प करने के लिए कवि ने सबसे बड़ी कौन-सी आवश्यकता बताई है?

उत्तर:

- कवि-श्रीकृष्ण ‘सरल’, कविता-‘अपना देश सँवारें हम’।

- कवि ने देश के नवयुवकों से देश के नव-निर्माण के लिए कमर कसकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।।

- देश का कायाकल्प करने के लिए कवि ने देश के नवयुवकों को यह आवश्यकता बताई है कि वे नए भगीरथ बनकर इस देश की धरती पर वैचारिक गंगा को प्रवाहित करें।

![]()

प्रश्न 2.

हमें देश की रक्षा करनी

है प्रतिकूल हवाओं से,

हमको है घर – द्वार सजाने

नई – नई आशाओं से।

अन्धकार से जूझ, देश की गली-गली उजियारें हम।

अपना देश सँवारें हम …………….।

हम प्रतिरूप नए युग के हैं।

सूरज नूतन क्षमता के

नए क्षितिज के अन्वेषी हम

पोषक हम जन – समता को

अपना, सबका, मानवता का मिलजुल पंथ बुहारें हम।

अपना देश सँवारें हम ………………।

शब्दार्थ:

- प्रतिकूल – विपरीत।

- प्रतिरूप – समान रूप।

- क्षितिज – वह काल्पनिक मिलन रेखा, जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं।

- अन्वेषी – खोजने वाला।

- नूतन – नयी।

- क्षमता – शक्ति।

- पोषक – रक्षा करने वाला।

- समता – समानता।

- बुहारें – साफ करें।

प्रसंग – पूर्ववत्।

व्याख्या:

हे मेरे देश के नवयुवको! आओ, आज हम यह दृढ़ सकंल्प लें कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है। इसके लिए हमें देश की रक्षा में विघ्न डालने वाली विपरीत हवाओं से टक्कर लेनी होगी। ऐसा करके ही हम अपने देश के प्रत्येक घर-द्वारं को सजा सकते हैं। फिर उसमें नई-नई उम्मीद की झड़ी लगा सकते हैं। इस पर हमें विघ्न-बाधाओं रूपी अन्धकार से जूझकर अर्थात् दूर करके अपने देश की हर सड़क, हर गाँव और गली में प्रकाश फैला सकते हैं। इस तरह आज हम यह दृढ़संकल्प लें कि अपने देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाते जाना है।

कवि अपने देश के नवयुवकों को उनकी महानता और विशिष्टता की याद दिलाते हुए उनसे यह कह रहा है कि हमें यह भलीभाँति जानना चाहिए कि हम आज के युग के प्रतिरूप हैं। नयी-नयी क्षमताओं के हम सूरज हैं। नए-नए क्षितिज के हम खोजी हैं। जन-समता के हम पालक-पोषक हैं। इस प्रकार हमें अपना ही नहीं, अपितु सभी का और पूरी मानवता का मिल-जुलकर देश के विकास के रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ते जाना है।

विशेष:

- कवि ने देश के नवयुवकों में स्वदेश के विकास के लिए दृढ़संकल्प करने का उत्साह दिया है।

- वीर रस का प्रवाह है।

- ‘नई-नई’ और ‘गली-गली’ में पुररुक्ति प्रकाश अलंकार है।

- ‘सूरज नूतन क्षमता के’ में मानवीकरण अलंकार है।

- उच्चस्तरीय तत्सम शब्द हैं।

- शैली गीतात्मक है।

पद्यांश पर आधारित सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- प्रस्तत पद्यांश का भाव-सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए।

- प्रस्तुत पद्यांश के काव्य-सौन्दर्य पर प्रकाश डालिए।

- प्रस्तुत पद्यांश का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

1. प्रस्तुत पद्यांश का भाव-सौन्दर्य ओजपूर्ण है। इसमें भारतीय नवयुवकों में दृढ़संकल्प भाव भरने का प्रयास बड़ा ही रोचक और उत्साहपूर्ण है। इसमें नवयुवकों में कुछ कर गुजरने का जोश आना स्वाभाविक लगता है। भावों की क्रमबद्धता और प्रभावमयता देखते ही बनती है। पूरा पद्यांश देश-हित के अनुकूल होकर कर्तव्यबोध को लाने में अनुकूल सिद्ध हो रहा है। नए-नए भावों को उत्साहवर्द्धक रूप में प्रस्तुत करने का कवि-प्रयास सचमुच में काबिलेतारीफ है।

2. प्रस्तुत पद्यांश भाव और भाषा-शैली की दृष्टि से अधिक सार्थक है। भारतीय नवयुवकों को संकल्पबद्ध हो देश के निर्माण के लिए कवि के प्रेरित भाव वीर रस के प्रवाह से प्रवाहित है। तत्सम शब्द उच्चस्तरीय होकर भी भावों के अनुसार है। विभिन्न प्रकार के अलंकारों से यह पद्यांश अलंकृत होकर चमत्कृत हो उठा है।

3. प्रस्तुत पद्यांश का मुख्य भाव है-भारतीय नवयुवकों को युग के अनुसार सचेत होकर बड़ी दृढ़तापूर्वक देश के नव-निर्माण के लिए प्रेरित करना।

पद्यांश पर आधारित विषय-वस्तु से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- कवि और कविता का नाम लिखिए।

- देश की रक्षा करने में कौन-कौन-सी बाधाएँ हैं?

- भारतीय नवयुवकों की कौन-कौन विशेषताएँ हैं?

उत्तर:

- कवि-श्रीकृष्ण ‘सरल’, कविता-‘अपना देश सँवारें हम’।

- देश की रक्षा करने में कई बाधाएँ हैं, जैसे-प्रतिकूल परिस्थितियाँ, गरीबी, आबादी, अज्ञान, निराशा, असमानता आदि।

- भारतीय नवयुवकों की कई विशेषताएँ हैं, जैसे-नए युग के प्रतिरूप, नई क्षमता के सूरज, नए क्षितिज के खोजी, जन-समता के पोषक आदि।