MP Board Class 11th Maths Solutions Chapter 7 क्रमचय और संचयं Ex 7.1

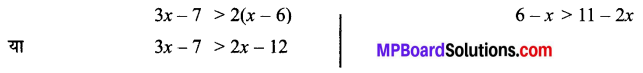

प्रश्न 1.

अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, यदि

(i) अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो।

(ii) अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो।

हल:

3 अंकीय संख्या में 3 स्थान होते हैं : इकाई, दहाई और सैकड़ा।

(i) इकाई का स्थान 5 तरीकों से भरा जा सकता है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक अंक लिया जा सकता है। दहाई का स्थान भी 5 तरीकों से भरा जा सकता है क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है। 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी अंक लिया जा सकता है।

इसी प्रकार सैकड़े का स्थान भी 5 तरीकों से भरा जा सकता है।

∴ 3 अंकीय संख्याओं की संख्या = 5 x 5 x 5 = 125.

(ii) इकाई का स्थान 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई-से एक अंक को लेकर 5 तरीकों से भरा जा सकता है।

दहाई का स्थान 4 तरीकों से भरा जा सकता है क्योंकि एक अंक पहले ही चयनित कर लिया गया। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। .

सैकड़े का स्थान 3 तरीकों से भरा जा सकता है क्योंकि 2 अंक पहले ही चयनित कर लिए गए हैं। .

∴ 3 अंकीय संख्याओं की संख्या = 5 x 4 x 3 = 60.

प्रश्न 2.

अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है?

हल:

इकाई का स्थान 2, 4, 6 में से एक को लेकर 3 तरीकों से भरा जा सकता है।

क्योंकि पुनरावृत्ति की जा सकती है, दहाई का स्थान 6 तरीकों से भरा जा सकता है।

इसी प्रकार सैकड़े का स्थान भी 6 तरीकों से ही भरा जा सकता है।

∴ 3 अंकीय संख्याओं की संख्या = 6 x 6 x 3 = 108.

![]()

प्रश्न 3.

अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं, यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती?

हल:

4 अक्षरों वाले कोड में 4 स्थान हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए एक स्थान चाहिए।

पहले स्थान को 10 तरीकों से, दूसरे स्थान को 9 तरीकों से, तीसरे स्थान को 8 तरीकों से और चौथे स्थान को 7 तरीकों से भर सकते हैं क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। एक अक्षर दुबारा नहीं लिखा जा सकता।

∴ चार अक्षर वाले कोडों की संख्या = 10 x 9 x 8 x 7 = 5040.

प्रश्न 4.

0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नम्बर बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक नम्बर 67 से आरम्भ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है?

हल:

पांच अंकीय नम्बर में 5 स्थान हैं जिसमें पहले और दूसरे को I और II से निरूपित किया गया है। I और II स्थान पर 6 और 7 को रखा गया है।

शेष 8 अंकों में से एक-एक अंक लेकर III, IV और V स्थान को भरना है। स्थान III को 8 तरीकों से, स्थान IV को 7 तरीकों से तथा स्थान V को 6 तरीकों से भर सकते है।

∴ 5 अंकीय टेलीफोन नम्बरों की संख्या = 8 x 7 x 6 = 336

प्रश्न 5.

एक सिक्का तीन बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है?

हल:

एक बार सिक्का उछालने से दो में से एक भाग ऊपर आता है अर्थात T या H जबकि H चित्त और T पट को निरूपित करते हैं।

∴ एक बार सिक्का उछालने से दो परिणाम होते हैं। तीन बार सिक्का उछालने से 2 x 2 x 2 = 8 परिणाम होंगे। ये परिणाम इस प्रकार है :

TTT, TTH, THT, HTT, HHT, HTH, THH, HHH

![]()

प्रश्न 6.

भिन्न-भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। इससे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों, एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यक पड़ती है?

हल:

झंडे के ऊपर का स्थान भरने के 5 तरीके हैं। एक झंडा प्रयोग होने के बाद 4 झंडे रह जाते हैं। नीचे का दूसरा स्थान 4 तरीकों से भरा जा सकता है।

कुल संकेतों की संख्या = 5 x 4 = 20.