MP Board Class 8th Science Solutions Chapter 2 सूक्ष्मजीव: मित्र एवं शत्रु

MP Board Class 8th Science Chapter 2 पाठ के अन्तर्गत के प्रश्नोत्तर

पाठ्य-पुस्तक पृष्ठ संख्या # 17

प्रश्न 1.

क्या आप जानते हैं ये संरचनाएँ क्या हैं? यह कहाँ से आई हैं?

उत्तर:

हाँ, हम जानते हैं, ये संरचनाएँ सूक्ष्मजीव हैं। ये नम वातावरण से आई हैं।

पाठ्य-पुस्तक पृष्ठ संख्या # 19

प्रश्न 1.

हमने अपनी माँ को गर्म (गुनगुने) दूध में थोड़ा-सा दही मिलाते हुए देखा है जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों?

उत्तर:

जब गुनगुने दूध में थोड़ा-सा दही मिलाकर रखते हैं, तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं।

प्रश्न 2.

रवा (सूजी), इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है?

उत्तर:

दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो किण्वन (फर्मेंटेशन) की क्रिया करते हैं।

पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या # 21

प्रश्न 1.

शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है?

उत्तर:

शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। टीके द्वारा अनेक बीमारियों को रोका जा सकता है।

पाठ्य-पुस्तक पृष्ठ संख्या # 22

प्रश्न 1.

पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हुआ?

उत्तर:

सूक्ष्मजीवों द्वारा पादप अपशिष्ट एवं फल-सब्जियों के कचरे का अपघटन करके उसे खाद में बदल दिया जाता है।

पाठ्य-पुस्तक पृष्ठ संख्या # 23

प्रश्न 1.

तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं?

उत्तर:

संचरणीय रोगों का फैलना हम निम्न प्रकार रोकते हैं –

- छींकते एवं खाँसते समय अपने मुँह एवं नाक पर रूमाल रख लेते हैं।

- संक्रमित व्यक्ति से दूर रहते हैं।

- भोजन को ढककर रखते हैं।

![]()

प्रश्न 2.

अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आस-पास पानी एकत्रित न होने दें।

उत्तर:

अध्यापक हमसे अपने आस-पास पानी एकत्रित न होने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं जो मलेरिया आदि बीमारी फैलाते हैं। ऐसा करने से मलेरिया, डेंगू आदि को फैलने से रोका जा सकता है।

पाठ्य-पुस्तक पृष्ठ संख्या # 25

प्रश्न 1.

पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन ‘विष’ कैसे बन सकता है?

उत्तर:

हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी-कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिससे भोजन ‘विष’ बन जाता है।

पाठ्य-पुस्तक पृष्ठ संख्या # 26

प्रश्न 1.

थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध ‘पॉश्चरीकृत’ है। पॉश्चरीकरण क्या है?

उत्तर:

इस प्रक्रिया में दूध को पहले 70°C पर 15 – 30 सेकण्ड तक गर्म किया जाता है फिर एकाएक ठण्डा करके उसे थैलियों में भण्डारण करते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है और दूध सन्दूषित नहीं होता। इस प्रक्रिया की खोज वैज्ञानिक लुई पॉश्चर ने की थी, इसीलिए इसे पॉश्चरीकरण कहते हैं।

MP Board Class 8th Science Chapter 2 पाठान्त अभ्यास के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए(क) सूक्ष्मजीवों को ……… की सहायता से देखा जा सकता है।

- नीले-हरे शैवाल वायु से ……… का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है।

- ऐल्कोहॉल का उत्पादन …… नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है।

- हैजा …….. के द्वारा होता है।

उत्तर:

- सूक्ष्मदर्शी।

- नाइट्रोजन।

- यीस्ट।

- जीवाणु।

प्रश्न 2.

सही शब्द के आगे (✓) का निशान लगाइए –

(क) यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है –

- चीनी।

- ऐल्कोहॉल।

- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।

- ऑक्सीजन।

(ख) निम्न में से कौन-सा प्रतिजैविक है?

- सोडियम बाइकार्बोनेट।

- स्ट्रेप्टोमाइसिन।

- ऐल्कोहल।

- यीस्ट।

(ग) मलेरिया परजीवी का वाहक है?

- मादा एनॉफिलीज मच्छर।

- कॉकरोच।

- घरेलू मक्खी।

- तितली।

(घ) संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है?

- चींटी।

- घरेलू मक्खी।

- ड्रेगन मक्खी।

- मकड़ी।

(ङ) ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है?

- उष्णता।

- पीसना।

- यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि।

- माड़ने के कारण।

(च) चीनी को ऐल्कोहॉल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है –

- नाइट्रोजन स्थिरीकरण।

- मोल्डिंग।

- किण्वन।

- संक्रमण।

उत्तर:

(क) ऐल्कोहॉल।

(ख) स्ट्रेप्टोमाइसिन।

(ग) मादा एनॉफिलीज मच्छ।

(घ) घरेलू मक्खी।

(ङ) यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि।

(च) किण्वन।

![]()

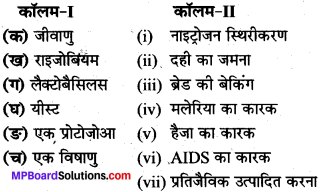

प्रश्न 3.

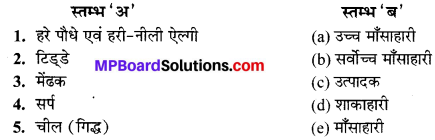

कॉलम-I के जीवों का मिलान कॉलम-II में दिए गए उनके कार्य से कीजिए –

उत्तर:

(क) → (v)

(ख) → (i)

(ग) → (ii)

(घ) → (iii)

(ङ) → (iv)

(च) → (vi)

प्रश्न 4.

क्या सूक्ष्मजीव बिना यन्त्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं?

उत्तर:

नहीं, सूक्ष्मजीव बिना यन्त्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। इन्हें सूक्ष्मदर्शी एवं आवर्धक लेन्स की सहायता से देख सकते हैं।

प्रश्न 5.

सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग निम्नलिखित हैं –

- जीवाणु।

- कवक।

- प्रोटोजोआ।

- शैवाल।

- विषाणु।

प्रश्न 6.

वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए।

उत्तर:

वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव हैं – राइजोबीय जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु तथा नीले-हरे शैवाल।

प्रश्न 7.

हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए।

उत्तर:

- सूक्ष्मजीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है।

- जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है।

- इनका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है।

- ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक

- इनका उपयोग ब्रेड, केक एवं दही आदि बनाने में किया जाता है।

- ये पौधों को रोगों से बचाने में भी सहायक हैं।

- ये जन्तुओं को बीमारी से बचाने में सहायक हैं।

- ये किण्वन प्रक्रिया में सहायक हैं।

- ये शराब, ऐल्कोहॉल, ऐसीटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक है।

- अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी इनकी सहायता से बनाये जाते हैं।

![]()

प्रश्न 8.

सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर:

सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं –

- सूक्ष्मजीव संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरणीय रोग फैलाते हैं। जैसे-क्षयरोग, हैजा आदि।

- कुछ सूक्ष्मजीव जन्तुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे-जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स।

- कुछ सूक्ष्मजीव भोजन को विषाक्त कर देते हैं जिसके खाने से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है।

- कुछ जीव पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे-गेहूँ की रस्ट कवक से, नींबू कैंकर जीवाणु से तथा भिण्डी की पीत विषाणु से आदि।

प्रश्न 9.

प्रतिजैविक क्या हैं? प्रतिजैविक लेते समय कौन-सी सावधानियाँ रखनी चाहिए?

उत्तर:

ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक कहलाती हैं। ऐसी औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव होते हैं।

प्रतिजैविक लेते समय सावधानियाँ:

- प्रतिजैविक दवाएँ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए और उस दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए।

- आवश्यकता न होने पर प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक का उपयोग उतना प्रभावी नहीं होता।

- अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को नष्ट कर देती है।

- सर्दी-जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए।