MP Board Class 10th Sanskrit व्याकरण समय ज्ञान-प्रकरण

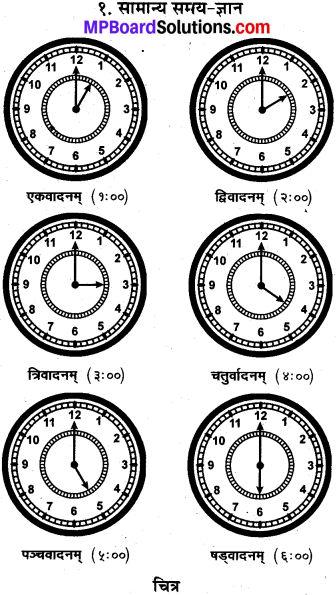

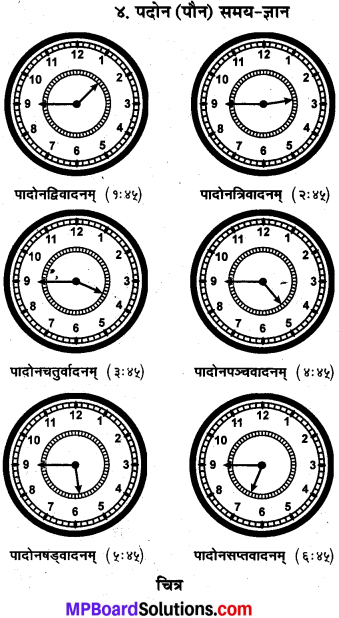

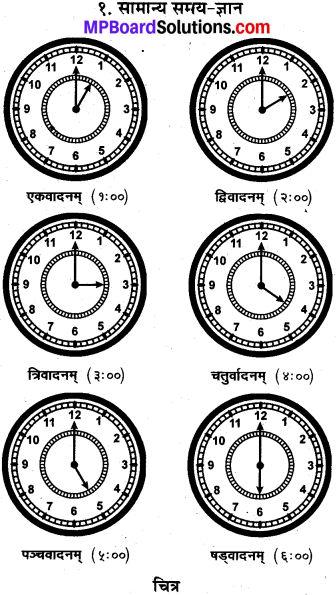

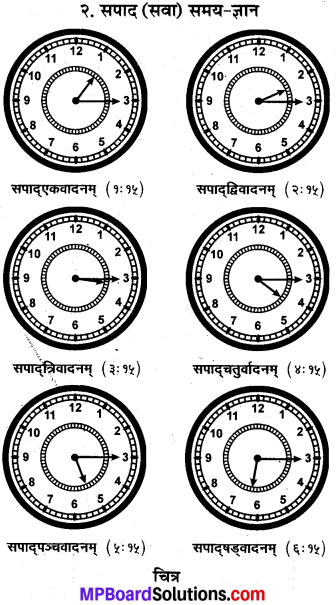

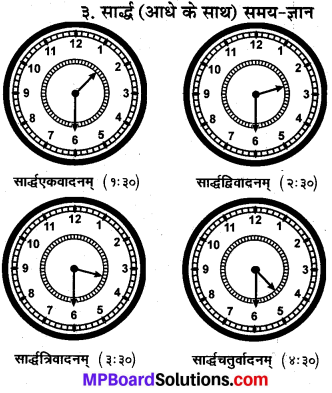

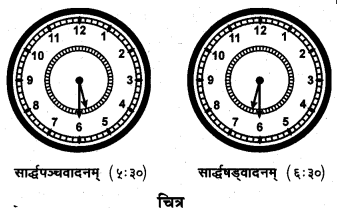

घड़ी के चित्र की सहायता से अंकों के स्थान पर संस्कृत में शब्दों में समय लिखना

![]()

![]()

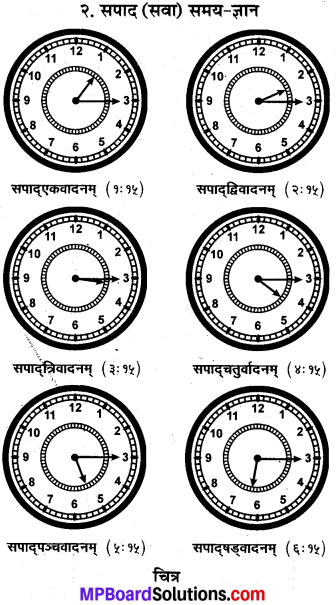

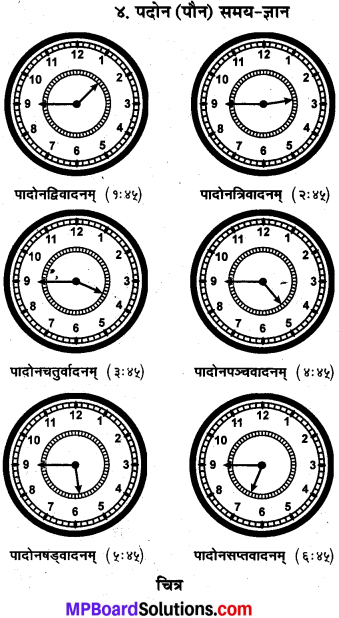

घड़ी के चित्र की सहायता से अंकों के स्थान पर संस्कृत में शब्दों में समय लिखना

![]()

![]()

♦ १ से १०० तक संस्कृत में संख्याएँ

१. एकम्

२. द्वे

३. त्रीणि

४. चत्वारि

५. पञ्च

६. षट्

७. सप्त

८. अष्ट, अष्टौ

९. नव

१०. दश्

११. एकादश

१२. द्वादश

१३. त्रयोदश

१४. चतुर्दश

१५. पञ्चदश

१६. षोडश

१७. सप्तदश

१८. अष्टादश

१९. नवदश, एकोनविंशतिः, ऊनविंशतिः, एकान्नविंशतिः

२०. विंशतिः

२१. एकविंशतिः

२२. द्वाविंशतिः

२३. त्रयोविंशतिः

२४. चतुर्विंशतिः

२५: पञ्चविंशतिः

२६. षड्विंशतिः

२७. सप्तविंशतिः

२८. अष्टाविंशतिः

२९. नवविंशति, एकोनत्रिंशत्, ऊनत्रिंशत्, एकान्नत्रिंशत

३०. त्रिंशत्

३१. एकत्रिंशत्

३२. द्वात्रिंशत्

३३. जयास्त्रशत्

३४. चतुस्त्रिंशत्

३५. पञ्चत्रिंशत्

३६. षट्त्रिंशत्

३७. सप्तत्रिंशत्

३८. अष्टात्रिंशत्

३९. नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, ऊनचत्वारिंशत्, एकान्नचत्वारिंशत्

४०. चत्वारिंशत्

४१. एकचत्वारिंशत्

४२. द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्

४३. त्रिचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्

४४. चतुश्चत्वारिंशत्

४५. पञ्चत्वारिंशत्

४६. षट्चत्वारिंशत्

४७. सप्तचत्वारिंशत्

४६. अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्

४९. नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, ऊनपञ्चाशत्, एकान्नपञ्चाशत्

५०. पञ्चाशत्

५१. एकपञ्चाशत्

५२. द्विपञ्चाशत, द्वापञ्चाशत्

५३. त्रिपञ्चाशत्, त्रय:पञ्चाशत्

५४. चतुश्पञ्चाशत्

५५. पञ्चपञ्चाशत्

५६. षट्पञ्चाशत्

५७. सप्तपञ्चाशत्

५८. अष्टपञ्चाशत्, अष्टापञ्चाशत्

५९. नवपञ्चाशत्, एकोनषष्टिः, ऊनषष्टिः, एकान्नषष्टिः

६०. षष्टिः

६१. एकषष्टिः

६२. द्विषष्टिः, द्वाषष्टिः

६३. त्रिषष्टिः, त्रयःषष्टिः

६४. चतुःषष्टिः

६५. पञ्चषष्टिः

६६. षट्षष्टिः

६७. सप्तषष्टिः

६८. अष्टषष्टिः, अष्टाषष्टिः

६९. नवषष्टि, एकोनसप्ततिः, ऊनसप्ततिः, एकान्नसप्तपिः

७०. सप्ततिः

७१. एकसप्ततिः

७२. द्विसप्ततिः, द्वासप्ततिः

७३. त्रिसप्ततिः, त्रयसप्ततिः

७४. चतुस्सप्ततिः

७५. पञ्चसप्ततिः

७६. षट्सप्ततिः

७७. सप्तसप्ततिः

७८. अष्टसप्ततिः, अष्टासप्ततिः

७९. नवसप्ततिः, एकोनाशीतिः, ऊनाशीतिः, एकान्नाशीतिः

८०. अशीतिः

८१. एकाशीतिः

८२. द्वयशीतिः

८३. त्रयशीतिः

८४. चतुरशीतिः

८५. पञ्चाशीतिः

८६. षड्शीतिः

८७. सप्ताशीतिः

८८. अष्टाशीतिः

८९. नवशीतिः, एकोननवतिः, ऊननवतिः, एकान्नवतिः

९०. नवतिः

९१. एकनवतिः

९२. द्विनवतिः, द्वानवतिः

९३. त्रिनवतिः, त्रयोनवतिः

९४. चतुर्नवतिः

९५. पञ्चनवतिः

९६. षण्णवतिः

९७. सप्तनवतिः

९८. अष्टनवतिः, अष्टानवतिः

९९. नवनवतिः, एकोनशत्

१००. शतम्

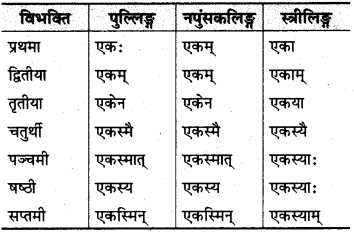

![]()

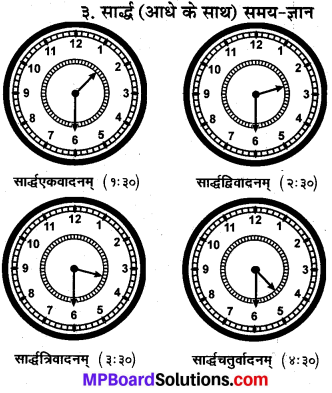

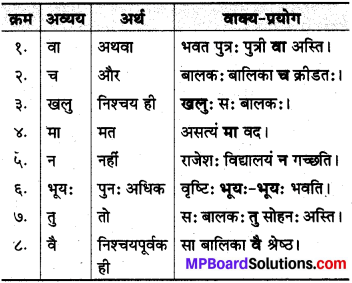

संख्यावाचक विशेषण

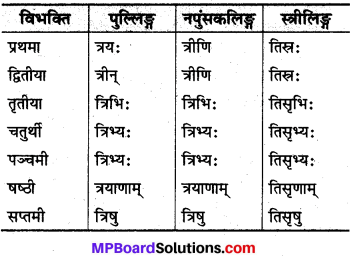

संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। अतः संख्यावाचक विशेषणों (संख्याओं) के रूप भी तीनों लिंगों में अलग-अलग चलते एक से चार तक (एकद्व, द्वि, त्रि, चतुर) संख्या शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग-अलग चलते हैं। ‘एक’ शब्द के रूप केवल एकवचन में और ‘द्वि’ शब्द के रूप केवल द्विवचन में ही चलते हैं। तीन से अठारह तक सभी संख्यावाची शब्दों के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं।

संख्यावाचक शब्दरूप “एक” शब्द

निर्देश-‘एक’ शब्द के रूप तीनों लिगों में केवल एकवचन – में ही होते हैं।

“द्वि” (दो) शब्द

![]()

निर्देश-‘द्वि’ शब्द के रूप तीनों लिंगों में द्विवचन ही होते है हैं तथा इसके रूप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान होते हैं।

“त्रि” (तीन) शब्द

निर्देश-‘त्रि’ शब्द के रूप केवल बहुवचन में ही होते हैं।

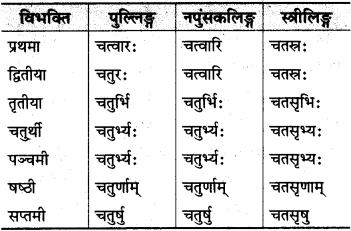

“चतुर” (चार) शब्द

निर्देश-‘चतुर’ शब्द के रूप केवल बहुवचन में ही होते हैं।

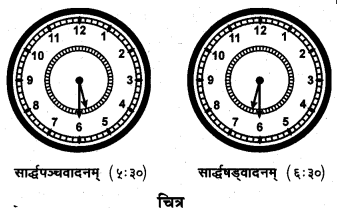

“पञ्चन्” (पाँच) शब्द

![]()

निर्देश-एक से चार संख्या तक रूप तीनों लिंगों में होते हैं परन्तु पाँच से लेकर आगे के रूप लिंगों में एक समान ही होते हैं।

वाक्य प्रयोग

हिन्दी – संस्कृत

१. एक बालक पढ़ता है। – एकः बालकः पठति।

२. एक पुस्तक है। – एकम् पुस्तकम् अस्ति।

३. दो बालिकाएँ पढ़ती हैं। – द्वे बालिके पठतः।

४. तीन बच्चे पढ़ते हैं। – त्रयः बालकाः पठिन्तः।

५. तीन पुस्तकें हैं। – त्रीणि पुस्तकानि सन्ति।

६. चार बालिकाएँ पढ़ती हैं। – चतस्त्रः बालिकाः पठन्ति।

७. चार पुस्तकें हैं। – चत्वारि पुस्तकानि सन्ति।

८. पाँच पुस्तकें हैं। – पञ्च पुस्तकानि सन्ति।

विशेष-उपयुक्त उदाहरणों को देखने पर यह स्पष्ट है कि एक से चार तक संख्यावाचक शब्दों के रूप तीनों लिंगों (पुल्लिग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग) में बनते हैं तथा पाँच से आगे के रूपों में लिंग का कोई परिवर्तन नहीं है। उनके रूप तीनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

बहु-विकल्पीय

प्रश्न १.

‘एकः बालकः क्रीडति’ वाक्य में एक किस लिंग का है?

(अ) पुल्लिग,

(ब) स्त्रीलिंग,

(स) नपुंसकलिंग,

(द) कोई नहीं।

उत्तर-

(अ) पुल्लिग,

२. ‘द्वि’ शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभिक्त में रूप होगा

(अ) द्वौ,

(ब) द्वे,

(स) द्वाभ्याम्,

(द) द्वयोः

उत्तर-

(ब) द्वे,

३. ‘त्रि’ शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विर्भाक्त में होगा

(अ) त्रीणि

(ब) त्रयः,

(स) तिस्रः,

(द) त्रिभिः

उत्तर-

(अ) त्रीणि

४. ‘चतुर्’ पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति में है(अ) चत्वारि,

(ब) चतस्रः,

(स) चतुर्भिः

(द) चत्वारः

उत्तर-

(द) चत्वारः

५. ‘पञ्च’ प्रथमा विभक्ति का रूप होगा-

(अ) पञ्च,

(ब) पञ्चभिः

(स) पञ्चभ्यः,

(द) पञ्चानाम्।

उत्तर-

(अ) पञ्च,

![]()

रिक्त स्थान पूर्ति

१. …………………………………. बालकः।

२. …………………………………. पुस्तकम्।

३. …………………………………. “बालिके।

४. …………………………………. “बालिकाः।

५. …………………………………. पुस्तकानि।

उत्तर-

१. एकः,

२. एकम्,

३. द्वे,

४. चतस्रः,

५. पञ्च।

सत्य/असत्य

१. एकः बालिकाः।

२. द्वौ रामौ।

३. त्रीणि कमलानि।

४. पञ्च बालकाः।

५. एका पुस्तकम्।

उत्तर-

१. असत्य,

२. सत्य,

३. सत्य,

४. सत्य,

५. असत्य।

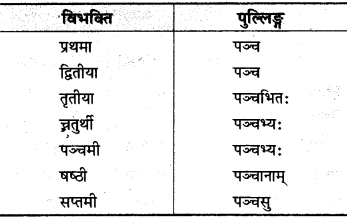

जोड़ी मिलाइए

उत्तर-

१. → (v)

२. → (i)

३. → (ii)

४. → (iii)

५. → (iv)

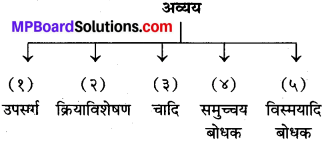

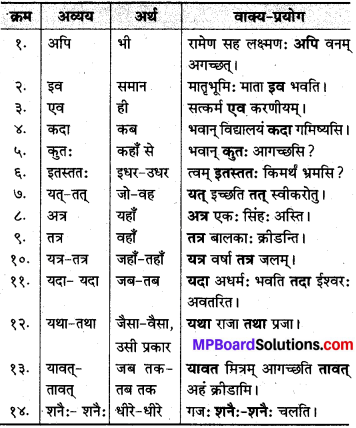

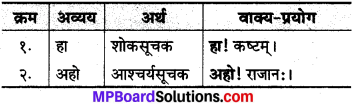

अव्यय (अविकारी शब्द) की परिभाषा संस्कृत में निम्न प्रकार से दी गयी है

सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु व विभक्तिषु।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्॥

अर्थात् जिन शब्दों में लिंग, कारक और वचन के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन (विकार) नहीं होता और जो प्रत्येक दशा में एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं।

अव्ययों के भेद-

१. उपसर्ग

प्र, परा, अप इत्यादि २२ शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। इनका वर्णन आगे के प्रकरण में किया जायेगा।

२. क्रिया विशेषण

जिन शब्दों से क्रिया के काल, स्थान आदि विशेषताओं का बोध होता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं।

३. चादि

च, वा, भूयः, खलु, तु, वै, मा, न इत्यादि।

![]()

४. समुच्चय बोधक

अथ, उत, चेत्, नोचेत् इत्यादि।

५. विस्मयादि बोधक

अहह, अहो, बत, हा, अरे, रे इत्यादि।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

बहु-विकल्पीय

प्रश्न १.

‘अहम् अपि आपणं गच्छामि’ में अव्यय है

(अ) अहम्,

(ब) अपि,

(स) आपणं,

(द) गच्छामि।

२. ‘इव’ अव्यय का उचित वाक्य-प्रयोग होगा

(अ) अहम् इव करोमि,

(ब) बालक: व्याघ्र इव अस्ति,

(स) सः विद्यालयः इव धावति,

(द) रामेशः कन्दुकेन इव क्रीडति।

३. ‘त्वं कदा गृहम् आगमिष्यसि?’ में अव्यय पद है

(अ) त्वं,

(ब) कदा,

(स) गृहम्,

(द) आगमिष्यसि।

४. ‘अद्य’ अव्यय का हिन्दी अर्थ होता है

(अ) आज,

(ब) कल,

(स) परसों,

(द) तरसों।

५. ‘कुतः’ अव्यय का उचित वाक्य प्रयोग होगा

(अ) तत् पुस्तकं कुतः अस्ति,

(ब) यथा कुतः राजा तथा प्रजा,

(स) त्वं कुतः आगच्छसि?

(द) रामः कुतः पुरुषोत्तमः आसीत्।

उत्तर-

१. (ब),

२. (ब),

३. (ब),

४. (अ),

५. (स)

![]()

रिक्त स्थान पूर्ति

१. यथा राजा ………………. प्रजा।

२. रामेण सह सीता ……………..”” अगच्छत्।

३. विद्यालये………………” उत्सवः भविष्यति।

४ सदाचारः ……………….. परमोधर्म।

५. कच्छपः …. चलति।

उत्तर-

१. तथा,

२. अपि,

३. श्वः,

४. एव,

५. शनैः

सत्य/असत्य

१. अपि का अर्थ कहाँ।

२. च का अर्थ है और।

३. कुतः का अर्थ है कहाँ से।

४. इव का अर्थ है कौन।

५. एव का अर्थ है ही।

उत्तर-

१. असत्य,

२. सत्य,

३. सत्य,

४. असत्य,

५. सत्य

![]()

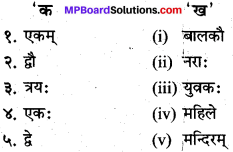

जोड़ी मिलाइए ‘क’

उत्तर-

१. → (iii)

२. → (i)

३. → (v)

४. → (ii)

५. → (iv)

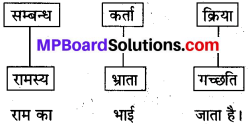

कारक-“साक्षात् क्रियान्वयित्वं कारकम्” अर्थात् जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा सम्बन्ध होता है, वह कारक कहलाता है।

हिन्दी में विभक्तियाँ (कारक) आठ होती हैं। संस्कृत में सम्बोधन को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही मानते हैं। इसलिए संस्कृत में विभक्तियाँ सात हुईं। संस्कृत में कारकों की संख्या छ: मानी गई है। षष्ठी विभक्ति (सम्बन्ध कारक) को कारकों की संख्या में नहीं रखते हैं क्योंकि षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है।

जैसे-

इस वाक्य में ‘जाता है’ (क्रिया) से सीधा सम्बन्ध भाई। (कर्ता) का है न कि राम का। राम का सम्बन्ध तो भाई से है, ‘जाता है’ (क्रिया) से उसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसलिए राम (सम्बन्ध) को ‘कारक’ नहीं कहेंगे। अतः संस्कृत में कारक छ: ही होते हैं तथा विभक्तियाँ सात होती हैं। कारक और विभक्ति में यही अन्तर होता है।

![]()

कर्ता कर्म च करणं च सम्प्रदानं तथैव च।

अपादानाधिकरणमित्साहुः कारकाणि षट्॥

हम कारकों को सरल रूप में निम्न चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं-

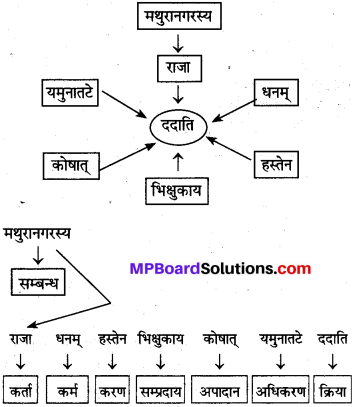

♦ कारक चिह्न

१. कर्ता कारक (प्रथमा विभक्ति)

क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं अर्थात् वाक्य में जिस संज्ञा का सर्वनाम शब्द को कार्य करने वाला या होने वाला समझा जाए, उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है।

जैसे-

२. कर्म कारक (द्वितीया विभक्ति)

जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो, उसे ‘कर्म’ कहते हैं। अथवा कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, उसे ‘कर्म’ कहते हैं। ‘कर्म कारक’ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है।

जैसे-

![]()

उपपद विभक्ति

अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, विना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होने पर द्वितीया विभक्ति होती है-

जैसे-

विशेष-‘विना’ इस उपपद के साथ में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों में से कोई भी लगा सकते हैं।

उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपर्युपरि, अधोऽधः इत्यादि के साथ भी द्वितीया विभक्ति होती है।

३. करण कारक (तृतीया विभक्ति) –

कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य पूरा करता है उसे ‘करण कारक’ कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है।

जैसे-

उपपद विभक्ति

सह, साकम्, सार्धम्, समम्-इन चारों शब्दों के योग में जिसके साथ कोई काम किया जाए, उसमें तृतीया विभक्ति होती है।

जैसे-

अलम् (बस), हीनः (रहित) इत्यादि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है।

जैसे-

जिस अंग के कारण शरीर में कोई विकार आया हो, – उस अंगवादी शब्द में तृतीया विभक्ति होती है।

जैसे-

पृथक् (अलग), विना (बिना), नाना (बिना) के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है।

जैसे-

जिस चिह्न से कोई व्यक्ति पहचाना जाता हो उस चिह्नवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है।

जैसे-

![]()

४. सम्प्रदान कारक (चतुर्थी विभक्ति) : जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए या जिसके लिए कोई कार्य। किया जाय वह सम्प्रदान कारक कहलाता है। सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।

जैसे-

नमः (नमस्कार), स्वस्ति (कल्याण हो) स्वाहा (बलि है- देवता के लिए), स्वधा (बलि है-पितरों के लिए),। अलम् (पर्याप्त) आदि, अव्यय शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है।

जैसे-

क्रुध्यति (क्रोध करता है), द्रुह्यति (द्रोह करता है), ईय॑ति (ईर्ष्या करता है), असूयति (डाह करता है) के योग में जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाए जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।

रुच् (अच्छा लगना) के योग में जिसको अच्छा लगे, – उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।

स्पृहयति (चाहता है, ललचाता है) के योग में जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति चाह या लालच हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।

५. अपादान कारक (पंचमी विभक्ति)

जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाता है, उस वस्तु को अपादन संज्ञा होती है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है।

जैसे-

भय, रक्षा, प्रसाद, जुगुप्सा, विराम इत्यादि धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।

६. सम्बन्ध (षष्ठी विभक्ति)

जहाँ पर दो शब्द (संज्ञा या सर्वनाम) एक-दूसरे से। (स्वामी-विवेक, जन्य-जनक,कार्य-कारक आदि) सम्बन्ध रखते हों, वहाँ पर जिस वस्तु का सम्बन्ध होता है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे

![]()

७. अधिकरण कारक (सप्तमी विभक्ति)

जो शब्द क्रिया का आधार हो, उसे अधिकरण कारक कहते। हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है।

जैसे-

८. सम्बोधन

किसी को पुकारने या सावधान करने हेतु जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे सम्बोधन कहते हैं। सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है।

जैसे-

प्रश्न 1.

निम्नलिखित के उत्तर दीजिए –

1. लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कम्पोस्ट में परिवर्तित नहीं करते?

उत्तर:

लाल केंचुए अजैविक अपशिष्ट जैसे – प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहे की छड़ को कम्पोस्ट में परिवर्तित नहीं करते।

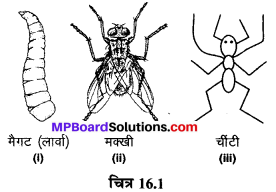

2. क्या आपने अपने कम्पोस्ट गड्ढे में लाल केंचुओं के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए। उनके चित्र भी बनाइए।

उत्तर:

हाँ, मक्खी, मक्खी का लार्वा, चींटी।

प्रश्न 2.

चर्चा कीजिए –

1. क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है?

उत्तर:

नहीं, कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है। कचरा निपटान की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक तथा सरकार दोनों की ही है। देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता बनाए रखे यह उसकी जिम्मेदारी है। व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों जैसे-बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, पार्कों आदि स्थानों पर कूड़ा-कूड़ेदान में ही डालना चाहिए तथा विद्यालयों, घरों तथा अस्पतालों आदि से उत्पन्न कूड़े-कचरे का निपटान करने में सहयोग करना चाहिए।

2. क्या कचरे के निपटान से सम्बन्धित समस्याओं को कम करना सम्भव है?

उत्तर:

हाँ, कचरे निपटान से सम्बन्धित समस्याओं को निम्नलिखित प्रकार से कम किया जा सकता है –

![]()

प्रश्न 3.

1. घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं?

उत्तर:

घर में बचे हुए भोजन को जानवरों को खिला देते हैं अथवा कूड़ेदान में डाल देते हैं और कभी-कभी कम्पोस्ट बनाने में उपयोग करते हैं।

2. यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों?

उत्तर:

हम केले के पत्ते में खाने का विकल्प चुनेंगे। क्योंकि यह जैवीय अपघटित पदार्थ है। इससे प्रदूषण नहीं होगा यह असानी से अपघटित हो जाएगा।

प्रश्न 4.

1. विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्र कीजिए। पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनः चक्रण किया जा सकता है?

उत्तर:

ऐसे कागजों का पुनः चक्रण किया जा सकता है जिन पर प्लास्टिक न चढ़ा हो।

2. लेंस की सहायता से कागजों के उन सभी टुकड़ों का प्रेक्षण कीजिए, जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्र किया था। क्या आप कागज की नई शीट एवं पुनः चक्रित कागज की सामग्री में कोई अन्तर देखते हैं?

उत्तर:

हाँ, कागज की नई शीट तथा पुनः चक्रित कागज की सामग्री में निम्नलिखित अन्तर है –

![]()

प्रश्न 5.

(क) पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ एकत्र कीजिए। इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? समूहों में चर्चा कीजिए।

उत्तर:

विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग वस्तुएँ और उनके उपयोग:

(ख) एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है।

उत्तर:

यदि मनुष्य अपने घरेलू सामान, तरकारी फल आदि खरीदने जाएँ तो उन्हें अपना सामान रखने के लिए अपने साथ थैले (बैग्स) लेकर जाना चाहिए। ऐसा करने से प्लास्टिक बनने वाली वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पैकेजिंग की मात्रा भी कम हो जाएगी।

(ग) पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय पर एक कहानी लिखिए।

उत्तर:

पैकेजिंग से कचरे की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि पैकेजिंग को एक बार उपयोग करने के बाद यह बेकार हो जाता है। ये बेकार पैकेजिंग वस्तुएँ कचरे की मात्रा में बढ़ोत्तरी कर देती हैं, कभी भी हम एक बार प्रयुक्त की गई पैकेजिंग वस्तु को दुबारा उपयोग में नहीं लाते हैं। उनमें से कुछ वस्तुएँ तो प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन की बनी होती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं।

![]()

प्रश्न 6.

क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कम्पोस्ट का उपयोग उत्तम होता है?

उत्तर:

हाँ, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कम्पोस्ट का उपयोग उत्तम है –

प्रश्न 1.

वायु के संघटक क्या हैं?

उत्तर:

वायु के संघटक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा धूल के कण हैं।

प्रश्न 2.

वायुमण्डल की कौन-सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है?

उत्तर:

वायुमण्डल की ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है।

![]()

प्रश्न 3.

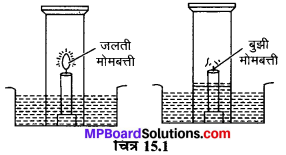

आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक है?

उत्तर:

काँच का एक उथला बर्तन (ट्रफ) लेकर इसके बीचों-बीच एक मोमबत्ती लगा देते हैं। ट्रफ में थोड़ा पानी भरकर मोमबत्ती को जला देते हैं। मोमबत्ती को काँच के गिलास या गैस जार से ढक देते हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी देर जलने के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है और पानी गैस जार में ऊपर चढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि गिलास में वायु का ऑक्सीजन अवयव जो सीमित मात्रा में है वह मोमबत्ती द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। जैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है, गैसजार के खाली स्थान को भरने के लिए जल ऊपर चढ़ जाता है।

अतः सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन जलने में सहायक है।

प्रश्न 4.

आप यह कैसे दिखाएँगे कि वायु जल में घुली होती है?

उत्तर:

एक बीकर में थोड़ा पानी लेकर इसको त्रिपाद स्टैण्ड के ऊपर रखकर धीरे-धीरे गर्म करते हैं। पानी के उबलने से पूर्व हम देखते हैं कि बीकर की अन्दर की सतह पर छोटे-छाटे बुलबुले चिपक जाते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब हम पानी गर्म करते है। तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। इससे सिद्ध होता है कि वायु जल में घुली होती है।

![]()

प्रश्न 5.

रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है?

उत्तर:

रुई में रिक्त स्थान होते हैं इनमें वायु उपस्थित रहती है। जब रुई को जल में डाला जाता है, तो इन रिक्त स्थानों (Air gaps) में जल भर जाता है। इन रिक्त स्थानों में जल भरने से रुई का आयतन कम हो जाता है। अतः रुई सिकुड़ जाती है।

प्रश्न 6.

पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत …….. कहलाती है।

उत्तर:

वायुमण्डल।

प्रश्न 7.

हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव ………. की आवश्यकता होती है।

उत्तर:

कार्बन डाईऑक्साइड।

प्रश्न 8.

पाँच क्रियाकलापों की सूची बनाइए, जो वायु की उपस्थिति के कारण सम्भव है।

उत्तर:

वायु की उपस्थिति में कार्य करने वाले क्रियाकलाप:

उपर्युक्त क्रियाकलाप वायु की उपस्थिति में ही सम्भव हैं।

![]()

प्रश्न 9.

वायुमण्डल में गैसों के आदान-प्रदान में पौधे तथा जन्तु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं?

उत्तर:

जन्तु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधों एवं जन्तुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से एक-दूसरे की सहायता करते हैं। हरे पौधे भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जिसका उपयोग जन्तु करते हैं। यदि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड न लें और ऑक्सीजन बाहर न निकालें तो प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सन्तुलन बिगड़ जाएगा जिससे जीव जन्तुओं का जीवित रहना असम्भव हो जाएगा। इस प्रकार पौधे और जन्तु गैसों के आदान-प्रदान में एक-दूसरे की सहायता करते हैं।

प्रश्न 1.

आगे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

उत्तर:

![]()

प्रश्न 2.

निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्येक में बताइए कि क्या यह वाष्पन अथवा संघनन के कारण से है –

उत्तर:

प्रश्न 3.

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

उत्तर:

![]()

प्रश्न 4.

मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनीफार्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अँगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ, तो कैसे?

उत्तर:

हाँ, यूनीफार्म को अँगीठी या हीटर के पास फैलाकर सुखाने में सहायता मिलेगी। अँगीठी या हीटर से निकलने वाली ऊष्मा से उसके आस-पास की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु यूनीफार्म के जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इससे वाष्पन की क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप जल वाष्प में परिवर्तित होकर यूनीफार्म को सुखाने मे सहायता करता है।

प्रश्न 5.

एक जल की ठण्डी बोतल रेफ्रिजरेटर से निका. लिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात् आप इसके चारों ओर जल की छोटी-छोटी बूंदें देखेंगे। कारण बताओ।

उत्तर:

ठण्डी बोतल को मेज पर रखने से बोतल की बाहरी सतह, बोतल के आस-पास की बाहरी हवा को ठण्डा कर देती है। इसके फलस्वरूप जलवाष्प बोतल की सतह पर चारों ओर संघनित होकर जल बूंदों के रूप परिवर्तित हो जाती है।

प्रश्न 6.

चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फँक मारते हैं तो लेंस भींग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं? समझाइए।

उत्तर:

जब हम लेंस पर फूंक मारते हैं तो हमारे मुँह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल वाष्प भी निकलती है। वायु की उपस्थिति में ये जल वाष्प संघनित होकर लेंस को गीला कर देती है।

![]()

प्रश्न 7.

बादल कैसे बनते हैं?

उत्तर:

सूर्य की गर्मी के कारण समुद्र तालाबों, नदियों, झीलों एवं झरनों का पानी गर्म होता रहता है जिससे इन स्रोतों के पानी का लगातार वाष्पीकरण होता रहता है। इसके अतिरिक्त सभी पौधों से भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पानी वाष्पित होता रहता है। पृथ्वी की सतह की वायु भी सूर्य की गर्मी से गर्म होती रहती है। जलवाष्प युक्त गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती रहती है। वायुमण्डल में ऊँचाई के साथ-साथ तापमान भी कम हो जाता है। ऊँचाई पर जलवाष्प ठण्डी होकर छोटी-छोटी बूंदों में द्रवित हो जाती है। ये बूंदें बादल बनाती हैं।

प्रश्न 8.

सूखा कब पड़ता है?

उत्तर:

काफी समय तक वर्षा न हो, तो सूखा पड़ता है। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से जल की क्षति होती रहती है। वर्षा न होने पर मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और वे सूख भी जाते हैं। भौमजल की कमी हो जाती है। इससे सूखा पड़ जाता है।

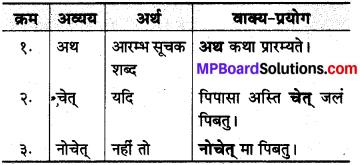

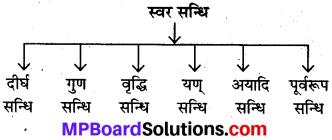

दो या दो से अधिक वर्गों का मेल सन्धि है। दो या बहुत-से वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे सन्धि कहते हैं,

जैसे-

विद्या + अलायः = विद्यालयः। सन्धि के भेद-सन्धि के तीन भेद होते हैं

(I) स्वरः (अच्) सन्धि

(II) व्यञ्जन (हल्) सन्धि,

(III) विसर्ग सन्धि।

(I) स्वर (अच्) सन्धि

स्वर का स्वर से मेल होने पर जब स्वर में परिवर्तन होता है, उसे स्वर सन्धि कहते हैं।

स्वर सन्धि के भेद-

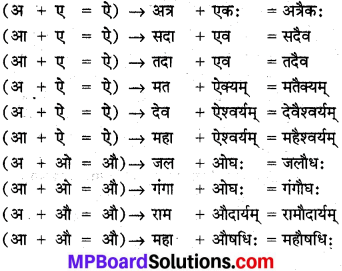

१. दीर्घ सन्धि (सूत्र-अकः सवर्णे दीर्घः)

जब हृस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ स्वरों का मेल सवर्णों से अर्थात् क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ के साथ होता है तो दोनों वर्गों के स्थान पर दीर्घ (आ, ई, ऊ, ऋ) स्वर हो जाता है।

![]()

२. गुण सन्धि (सूत्र-आद्गुणः)

जब अ/आ आगे इ/ई आये तो दोनों मिलकर ए, उ/ऊ आये तो दोनों मिलकर ओ, ऋ/ऋ आये तो दोनों मिलकर अर् तथा लु आये तो अल् हो जाता है।

३. वृद्धि-सन्धि (सूत्र-वृद्धिरेचि)

जब अ या आ के आगे ए या ऐ आये तो दोनों मिलकर ‘ऐ’ हो जाता है और ओ या औ आये तो दोनों मिलकर ‘औ’ हो जाता है।

![]()

४. यण् सन्धि (सूत्र-इकोयणचि)

जब ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ,ल के आगे कोई असमान स्वर आ जाता है तो इ-ई को य्, उ-ऊ को व्, ऋ-ऋ को र् और लु को ल हो जाता है।

५. अयादि सन्धि (सूत्र-एचोऽयवायाव:) 1 जब ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई भी स्वर आता है, तो ‘ए’ को ‘अय्’, ‘ऐ’ को ‘आय’, ‘ओ’ को ‘अव्’ और ‘औ’ को ‘आव्’ हो जाता है।

![]()

६. पूर्वरूप सन्धि (सूत्र-एङः पदान्तादति)

जब पद के अन्त में ‘ए’ अथवा ‘ओ’ आये और उसके आगे ह्रस्व ‘अ’ आये तो वह ‘अ’ अपने पूर्व आये स्वर (ए या ओ) का ही रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार ‘अ’ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर अवग्रह (ऽ) हो जाता है।

(II) व्यञ्जन (हल) सन्धिः

जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है वह व्यञ्जन वर्ण होता है। स्वर के बिना व्यञ्जन वर्ण का उच्चारण कठिन होता है। दो व्यञ्जन वर्ण या व्यञ्जन और स्वर के बीच में जो सन्धि होती है वह व्यञ्जन सन्धि होती है। व्यञ्जन सन्धि के अनेक भेद होते हैं, उनमें से प्रमुख निम्न हैं-

![]()

१. श्चुत्व सन्धि (सूत्र-स्तोः श्चुनाश्चुः)

‘स्’ अथवा ‘त’ वर्ग ( त् थ् द् ध् न्) के पहले या बाद में ‘श’ अथवा ‘च’ वर्ग (च् छ् ज् झ् ञ्) के वर्ण आते हैं तो ‘स्’ को ‘श्’ तथा ‘त’ वर्ग (त् थ् द् ध् न्) को क्रमशः ‘च’ वर्ग (च छ् ज् झ् ञ्) हो जाता है।

२. ष्टुत्व सन्धि (सूत्र-ष्टुना ष्टुः)

‘स्’ अथवा ‘त’ वर्ग (त् थ् द् ध् न्) के पहले या बाद में ‘ष्’ अथवा ‘ट’ वर्ग (ट् ठ् ड् ढ् ण) के वर्ण आते हैं तो ‘स्’ को ‘ष्’ तथा ‘त’ वर्ग (त् थ् द् ध् न्) को क्रमशः ‘ट’ वर्ग (ट् ठ्। ड् ढ् ण्) हो जाता है।

३. जश्त्व सन्धि

(अ) पदान्त (सूत्र-झलां जशोऽन्ते)- पद (शब्द) के अन्त में झल् वर्णों (वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णों) के स्थान पर अपने वर्ग का तृतीय वर्ण (जश्-ज, ब्, ग्, ड्, द्) हो जाता है।

(ब) अपदान्त (सूत्र-झलां जश् झशि)- अपदान्त वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णों के आगे यदि कोई तृतीय

या चतुर्थ वर्ण आये तो पूर्व आये वर्ण के स्थान पर अपने वर्ग का। तृतीय वर्ण हो जाता है।

४. लत्व या परसवर्ण सन्धि (सूत्र-तोलि) ‘त’ वर्ग (त् थ् द् ध् न्) के बाद ‘ल’ आने पर ‘त’ वर्ग के स्थान पर (ल) हो जाता है।।

५. छत्व सन्धि (सूत्र-शश्छोऽटि)-

यदि शब्द के अन्त में ‘त’ वर्ग के बाद ‘श्’ हो और ‘श्’। के बाद कोई स्वर अथवा य, र व् ह हो तो ‘श्’ के स्थान पर। विकल्प से ‘छ्’ हो जाता है। ‘त’ वर्ग का ‘च’ वर्ग (श्चुत्व सन्धि के अनुसार हो जाता है।

![]()

६. अनुस्वार सन्धि (सूत्र-मोऽनुस्वारः)

शब्द के अंत में स्थित ‘म्’ के बाद कोई व्यंजन आए, तो ‘म्’ के स्थान पर अनुस्वार् (-) हो जाता है किन्तु अन्त में स्वर होता है तब यह नियम नहीं लगता।

७. अनुनासिक सन्धि

(सूत्र-यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा)-पद के अन्त में स्पर्श व्यञ्जन (किसी वर्ग का कोई वर्ण) के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ग आने पर पहले वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण विकल्प से हो जाता है।

(III) विसर्ग सन्धि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग सन्धि कहते हैं।

नियम १. यदि विसर्ग के पश्चात् ‘च’ अथवा ‘छ’ हो तो विसर्ग के स्थान पर ‘श्’ हो जाता है।

जैसे-

नियम २. यदि विसर्ग के पश्चात् ‘न्’ अथवा ‘थ्’ हो तो विसर्ग के स्थान पर ‘स्’ हो जाता है।

जैसे-

नियम ३. यदि विसर्ग के पहले तथा बाद में ‘अ’ हो तो विसर्ग के स्थान पर ‘ओ’ हो जाता है एवं जो ‘अ’ वर्ण होता है उसका पूर्वरूप ‘5’ हो जाता है।

जैसे-

४. नियम ४. यदि विसर्ग के पहले ‘अ’ हो तथा बाद में अ’ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है।

जैसे-

नियम ५. यदि विसर्ग से पहले ‘अ’ हो और बाद में किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, तो ‘अ’ और विसर्ग के। स्थान पर ‘ओ’ हो जाता है।

जैसे-

नियम ६. यदि विसर्ग से पहले ‘आ’ हो और विसर्ग के आगे किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य् र् ल् व् ह हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है।

जैसे-

नियम ७. यदि अ-आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के आगे विसर्ग हो और विसर्ग के आगे कोई भी स्वर या वर्ग का तृतीय,। चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य व र ल ह में से कोई भी अक्षर हो तोविसर्ग के स्थान पर ‘र’ हो जाता है। यदि ‘र’ के पश्चात् कोई स्वर होता है तो ‘र’ स्वर में मिल जाता है एवं व्यंजन होता है तो। ‘र’ का ऊर्ध्वगमन (रेफ) हो जाता है।

जैसे-

![]()

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

बहु-विकल्पीय

प्रश्न १.

‘दीर्घ’ सन्धि है-

(अ) गणेश,

(ब) एकैकः

(स) विद्यालय,

(द) नायकः

उत्तर-

(स) विद्यालय,

प्रश्न २.

‘रमा + ईशः’ = ………………………………. होगा।

(अ) राजेश,

(ब) रामेशः

(स) रोमेशः,

(द) रमेशः

उत्तर-

(द) रमेशः

प्रश्न ३.

‘यण’ सन्धि का सूत्र है

(अ) अकः सवर्णे दीर्घः

(ब) इकोयणचि,

(स) आद्गुणः

(द) वृद्धिरेचि

उत्तर-

(ब) इकोयणचि,

प्रश्न ४.

‘उल्लासः’ का सन्धि-विच्छेद होगा

(अ) उल् + लासः,

(ब) उत् + लासः,

(स) उल्ला + सः,

(द) उ+ ल्लासः।।

उत्तर-

(ब) उत् + लासः,

प्रश्न ५.

‘नमस्ते’ का सन्धि-विच्छेद है

(अ) नम + ते,

(ब) नमः + ते,

(स) नम + स्ते,

(द) न + मस्ते।

उत्तर-

(ब) नमः + ते,

रिक्त स्थान पूर्ति

१. पुस्तक + आलय : = ……………………………….

२. गण + ईश : = ……………………………….

३. सदा + एव : = ……………………………….

४. सु + अस्ति = ……………………………….।

५. पवनः = ……………………………….

उत्तर-

१. पुस्तकालयः,

२. गणेशः,

३. सदैव,

४, स्वस्ति,

५. पो + अनः।

सत्य/असत्य

१. नमः + ते = नमस्ते

२. कपि + ईशः = कवीशः

३. आद्गुणः = दीर्घ सन्धि

४. एचोऽयवायावः = पूर्वरूप सन्धि

५. गिरि + ईशः = गिरीशः

उत्तर-

१. सत्य,

२. असत्य,

३. असत्य,

४. असत्य,

५. सत्य।

![]()

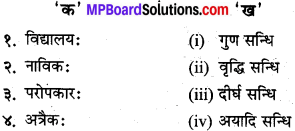

♦ जोड़ी मिलाइए

उत्तर-

१. → (iii)

२. → (iv)

३. → (i)

४. → (ii)

प्रश्न 1.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

उत्तर:

![]()

प्रश्न 2.

बताइए कि निम्न कथन सही हैं अथवा गलत –

उत्तर:

प्रश्न 3.

यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक (शार्पनर) यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुम्बक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है?

उत्तर:

पेंसिल छीलक (शार्पनर) में लगा ब्लेड लोहे का बना होता है। लोहा एक चुम्बकीय पदार्थ है। अत: चुम्बकीय पदार्थ होने के कारण ब्लेड की चुम्बक के दोनों ध्रुव आकर्षित करते हैं।

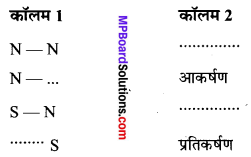

![]()

प्रश्न 4.

एक चुम्बक के एक ध्रुव को एक दूसरे चुम्बक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियाँ कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

उत्तर:

कॉलम 1-S, S; कॉलम 2 प्रतिकर्षण, आकर्षण।

प्रश्न 5.

चुम्बक के कोई दो गुण लिखिए।

उत्तर:

चुम्बक के गुण:

प्रश्न 6.

छड़ चुम्बक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं?

उत्तर:

छड़ चुम्बक के ध्रुव सिरों के नजदीक होते हैं।

प्रश्न 7.

छड़ चुम्बक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिह्न नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है?

उत्तर:

स्वतन्त्रतापूर्वक लटका हुआ छड़ चुम्बक सदैव उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुम्बक का उत्तर की ओर रहने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर रहने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव है, अत: छड़ चुम्बक का अज्ञात ध्रुव इसको धागे से स्वतन्त्रतापूर्वक लटका कर ज्ञात किया जा सकता है।

प्रश्न 8.

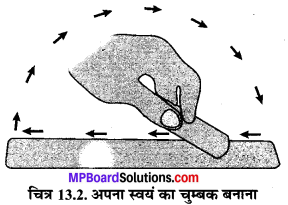

आपको लोहे की एक पत्ती दी गई है आप इसे चुम्बक कैसे बनाएँगे?

उत्तर:

जिस पत्ती को चुम्बक बनाना है उसे मेज पर रखते हैं अब एक स्थायी चुम्बक लेकर उसके एक सिरे को लोहे की पत्ती के एक सिरे पर ऊर्ध्वाधर से कुछ झुकाकर रखते हैं। चुम्बक की पत्ती से रगड़ते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। अब चुम्बक को उठकर पुन: पहले सिरे पर रखते हैं और रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक लाते हैं। इस क्रिया को कई बार दोहराने से लोहे की पत्ती चुम्बक बन जाती है। लोहे की पत्ती का वह सिरा जिससे चुम्बक हटाते हैं चुम्बक के उस ध्रुव के विपरीत ध्रुव बनेगा जो उसको स्पर्श करने वाले सिरे का है।

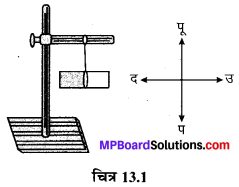

प्रश्न 9.

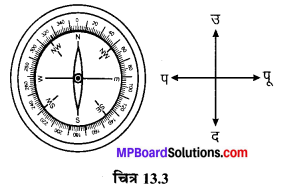

दिशा निर्धारण में कम्पास का किस प्रकार प्रयोग होता है?

उत्तर:

कम्पास काँच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। इसके अन्दर एक चुम्बकित सुई ठीक बीच में स्थित एक धुरी पर लगी होती है, जो स्वतन्त्रतापूर्वक घूमती है। कम्पास में एक डायल होता है। जिस पर दिशाएँ अंकित होती हैं। कम्पास को उस स्थान पर रखते हैं जहाँ दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर-दक्षिण दिशा को निर्देशित करती हैं।

अब कम्पास को इतना घुमाते हैं कि सुई के दोनों सिरे डायल पर अंकित उत्तर-दक्षिण पर आ जाएँ इससे दिशाओं की जानकारी कर लेते हैं।

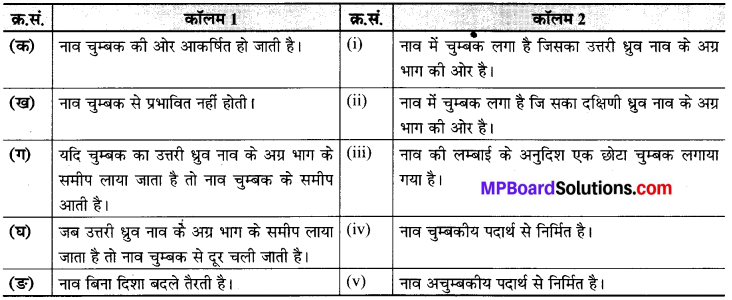

प्रश्न 10.

पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुम्बक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित कॉलम 1 में तथा सम्भावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए।

उत्तर:

(क) → (iv)

(ख) → (v)

(ग) → (ii)

(घ) → (i)

(ङ) → (iii)

प्रश्न 1.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

उत्तर:

![]()

प्रश्न 2.

निम्नलिखित कथनों पर ‘सही’ या ‘गलत’ का चिह्न लगाइए

उत्तर:

प्रश्न 3.

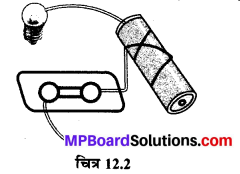

व्याख्या कीजिए कि संलग्न चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता है?

उत्तर:

परिपथ में एक टर्मिनल प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक विद्युत् का कुचालक है। परिपथ में कुचालक लगे होने कारण धारा नही बह रही है। अत: बल्ब दीप्तिमान नहीं हो रहा है।

प्रश्न 4.

संलग्न चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए ओर बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतन्त्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए?

उत्तर:

संलग्न चित्र में विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं है। अतः बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तार के एक स्वतन्त्र सिरे को बल्ब से तथा दूसरे स्वतन्त्र सिरे को सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ना चाहिए।

प्रश्न 5.

विद्युत् स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत्-साधित्रों के नाम बताइए जिनमे स्विच उनके अन्दर ही निर्मित होते हैं।

उत्तर:

विद्युत्-स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है, जिसे परिपथ में विद्युत् धारा को रोकने या प्रारम्भ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह परिपथ को पूरा करता है अथवा तोड़ता है। विद्युत् साधित्र जिनमें स्विच अन्दर होते हैं – टेबल फेन, विद्युत् लैम्प, वाशिंग मशीन, जूसर, टी.वी., रेडियो इत्यादि।

![]()

प्रश्न 6.

चित्र 12.2 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा?

उत्तर:

सुरक्षा पिन की जगह रबड़ लगाने से बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। रबड़ विद्युत् रोधक है इसके लगाने से विद्युत् परिपथ पूर्ण नहीं होगा।

प्रश्न 7.

क्या संलग्न चित्र में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा?

उत्तर:

चित्र में दिखाए गए परिपथ में विद्युत् बल्ब दीप्तिमान होगा, क्योंकि विद्युत् परिपथ पूर्ण है।

प्रश्न 8.

किसी वस्तु के साथ ‘चालक-परीक्षित्र’ का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत् चालक है या विद्युत् रोधक? व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

हाँ, इस वस्तु का पदार्थ विद्युत् चालक है। चालक परीक्षित्र का बल्ब तभी दीप्तिमान होगा जबकि वस्तु विद्युत् चालक होगी। वस्तु चालक होने से विद्युत् परिपथ पूरा हो जाता है।

![]()

प्रश्न 9.

आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत् मिस्तरी रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

विद्युत् स्विच एक वैद्युत उपकरण है। इसके आन्तरिक भाग में विद्युत् धारा प्रवाहित होती है। जब हम इसके आन्तरिक भाग को छूते हैं तो हमें विद्युत् आघात लगता है। इसलिए इसे हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर छूना चाहिए। रबड़ के दस्तानों में विद्युत् प्रवाहित नहीं होती है। अतः विद्युत् मिस्तरी, स्विच अथवा विद्युत् के अन्य उपकरणों को छूने से पहले रबड़ के दस्ताने पहनते हैं।

प्रश्न 10.

विद्युत् मिस्तरी द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार, जैसे-पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं, क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं?

उत्तर:

रबड़ और प्लास्टिक विद्युत्-रोधक हैं, ये विद्यत को अपने अन्दर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अतः विद्युत मिस्तरी द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार, जैसे-पेचकस ओर प्लायर्स के हत्थों पर प्लास्टिक अथवा रबड़ के आवरण चढ़ा देते हैं। इससे ये उन्हें विद्युत् आघात से बचाते हैं।