MP Board Class 9th Hindi Navneet Solutions एकांकी Chapter 2 बहू की विदा (एकांकी, विनोद रस्तोगी)

बहू की विदा अभ्यास

बोध प्रश्न

बहू की विदा अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

‘बहू की विदा’ एकांकी किस समस्या पर आधारित है?

उत्तर:

‘बहू की विदा’ एकांकी समाज में फैली दहेज की समस्या पर आधारित है।

प्रश्न 2.

प्रमोद अपनी बहिन की विदा क्यों कराना चाहता था?

उत्तर:

प्रमोद अपनी बहिन की विदा इसलिए कराना चाहता था जिससे वह अपनी शादी के पश्चात् पड़ने वाले पहले सावन को अपने मायके में बिता सके।

प्रश्न 3.

जीवनलाल ने कमला को विदा करने से क्यों मना कर दिया?

उत्तर:

जीवनलाल ने कमला को विदा करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि कमला के पिता ने शादी में उनके स्तर के अनुरूप दहेज दिया था।

![]()

बहू की विदा लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

“बेटी वाले होकर हमारी मूंछे ऊँची हैं।” इस कथन का क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

इस कथन का अभिप्राय यह है कि हमने अर्थात् जीवनलाल ने तो अपनी बेटी की शादी में भरपूर दहेज दिया था अतः हमें ससुराल वालों के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्थात् हमारी मूंछ ऊँची है हम उनसे दबकर नहीं रह सकते।

प्रश्न 2.

प्रमोद अपना घर क्यों बेचना चाहता था?

उत्तर:

प्रमोद अपना घर जीवनलाल की इच्छा पूर्ति अर्थात् दहेज के लिए पाँच हजार रुपये जटाने के लिए बेचना चाहता था।

प्रश्न 3.

राजेश्वरी ने बहू की विदा करवाने के लिए क्या उपाय किया?

उत्तर:

राजेश्वरी को जब यह बात ज्ञात हुई कि उसका पति कमला की विदाई के बदले में पाँच हजार रुपये माँग रहा है तो वह अपने पास से पाँच हजार रुपये देकर जीवनलाल के मुँह पर मारने की बात कहती है।

बहू की विदा बहू की विदा

प्रश्न 1.

‘बहू की विदा’ एकांकी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:

इसके लिए पाठ के प्रथम भाग ‘पाठ का सारांश’ देखें।

प्रश्न 2.

जीवनलाल का चरित्र-चित्रण कीजिए।

उत्तर:

बहू की विदा’ एकांकी के रचनाकार श्री विनोद रस्तोगी हैं। इस एकांकी का प्रधान पात्र जीवनलाल है। यह व्यक्ति अहंकारी एवं लालची है। उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएँ देखी जा सकती हैं

(i) दहेज लोभी :

जीवनलाल दहेज का लोभी व्यक्ति है। तभी तो वह पाँच हजार रुपये पाये बिना प्रमोद के संग कमला को भेजने को तैयार नहीं होता है।

(ii) अहंकारी :

जीवनलाल एक अहंकारी व्यक्ति है। कम दहेज मिलने पर वह प्रमोद का अपमान करता है और अपनी बेटी की शादी में दिए गए दहेज की डींगें मारता है और वह यहाँ तक कह देता है कि मैं बेटी वाला होकर भी अपनी मूंछे ऊँची रखता हूँ।

(iii) हृदयहीन :

जीवनलाल एक हृदयहीन व्यक्ति है। प्रमोद के बार-बार विनती करने का भी उस पर कोई असर नहीं होता है और वह स्पष्ट कर देता है कि जब तक उसे पाँच हजार रूपये नहीं मिलेंगे वह कमला की विदा नहीं करेगा।

(iv) हृदय परिवर्तन :

जीवनलाल की लड़की को भी जब उसका ससुर विदा नहीं करता है और अधिक दहेज की माँग करता है तब जीवनलाल को पता चलता है कि उसका व्यवहार कितना गलत था लेकिन उसकी पत्नी की भलमनसाहत से उसका हृदय बदल जाता है और वह कमला की विदा कर देता है।

प्रश्न 3.

किस घटना ने जीवनलाल का हृदय परिवर्तित कर दिया। स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जीवनलाल एक धनलोभी व्यक्ति है। वह अपनी बहू कमला की विदा इसलिए नहीं करता है कि उसे पाँच हजार रुपये दहेज के रूप में और मिलने चाहिए। कमला के भाई प्रमोद की विनती का उस पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसका बेटा रमेश उसकी बेटी गौरी को ससुराल से लाये बिना अकंला लौटता है तथा वह यह भी बताता है कि दहेज पूरा न मिलने के कारण उसके ससुराल वालों ने गौरी को नहीं भेजा है तो जीवनलाल को इससे धक्का लगता है। इसी समय उसकी पत्नी राजेश्वरी उसे फटकारती हुई कहती है कि जो व्यवहार तुम्हें कष्ट दे रहा है वही व्यवहार तुम अपनी बहू कमला के साथ कर रहे हो। इससे जीवनलाल का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह कमला को विदा कर देता है।

प्रश्न 4.

राजेश्वरी के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

राजेश्वरी ‘बहू की विदा’ एकांकी के प्रधान पात्र जीवनलाल की पत्नी है। पर वह अपने व्यवहार में सभ्य एवं उदार महिला है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

(i) ममतामयी :

राजेश्वरी ममतामयी माँ है। उसके हृदय में ममता की भावना कूट-कूटकर भरी है। वह अपने पुत्र रमेश के समान ही अपनी बहू कमला के भाई प्रमोद को समझती है, उसे ढाँढ़स बँधाती है। तभी तो वह प्रमोद से कहती है-“मेरे लिए जैसा रमेश, वैसे तुम ! बोलो कितना रूपया चाहते हैं वे! वह मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। वह अपनी बहू के साथ भी पुत्री के तुल्य व्यवहार करती है। वह प्रमोद से कहती है कि माँ होने के नाते वह समझ सकती है कि उसकी माँ भी अपनी पुत्री कमला का वैसे ही आँखें बिछाये इंतजार कर रही होगी, जैसा मैं अपनी पुत्री गौरी की प्रतीक्षा कर रही हूँ।

(ii) दहेज विरोधी :

राजेश्वरी प्रारम्भ से ही दहेज विरोधी है। उसकी मान्यता है कि बेटी वाला कितना भी दहेज दे पर बेटे वाले कभी सन्तुष्ट नहीं होते। बेटी गौरी के विदा न होने पर जब जीवनलाल को गहरा आघात पहुँचता है तब भी वह यही कहती है-“बेटी वाले चाहे अपना घर-द्वार बेचकर दे दें पर बेटे वालों की नाक-भौंह सिकुड़ी रहती है।” इस समस्या के समाधान के लिए वह कहती है कि यदि सब बेटे वाले यह ध्यान रखें कि वे बेटी वाले भी हैं तो सब उलझनें दूर हो जाएँ।

(ii) मानवता से पूर्ण :

राजेश्वरी मानवता से पूर्ण है। वह अपनी भावनाओं के समान ही दूसरों की भावनाओं को भी समझती है। वह अपने पति जीवनलाल से कहती है-“जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वह दूसरे की बेटी को भी दो।”

![]()

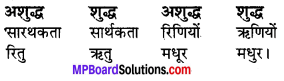

बहू की विदा भाषा अध्ययन

प्रश्न 1.

निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी कीजिएदरद, हां, विनति, व्यरथ, किमत, सूहाग, भय्या, आंचल।

उत्तर:

प्रश्न 2.

निम्नलिखित शब्दों के हिन्दी मानक रूप लिखिए

ख्याल, बेवकूफ, ज्यादा, तबियत, नजर, शराफत, इंसानियत, जिद, खून।

उत्तर:

प्रश्न 3.

निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

उत्तर:

- हृदय टूटना-परीक्षा में असफल होने पर गोपाल का हृदय टूट गया।

- नाक-भौं सिकोड़ना-बहू कमला के घर का पूरा काम निबटा देने पर भी ससुर जीवनलाल की नाक-भौं सिकुड़ी रहती थी।

- ठेस पहुँचान-उधार के रुपये न लौटाने पर हरीश ने अपने मित्र के हृदय को ठेस पहुंचाई।

- दाँतों तले उँगली दबाना-रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के आगे अंग्रेज सेना दाँतों तले उँगली दबा लेती थी।

- राह देखना-उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण के वन से लौटकर आने के लिए चौदह वर्ष तक उनकी राह देखी।

- नाक वाले होना-जीवनलाल अपने को बहुत ही नाक वाला मानता था।

- बाल धूप में सफेद होना-बुजुर्गों के बाल धूप में सफेद नहीं होते हैं।

- झोंपड़ी में रहकर महलों से नाता जोड़ना-झोपड़ी में रहने वालों को जीवन में कभी भी महलों से नाता नहीं जोड़ना चाहिए।

- मूंछ ऊँची होना-केवल थोथी शान बघारने से किसी की मूंछ ऊँची नहीं होती है। उसे कुछ ठोस काम करके दिखाना चाहिए।

प्रश्न 4.

निम्नलिखित शब्द-युग्मों से-पूर्ण पुनरुक्त, अपूर्ण, पुनरुक्त, प्रतिध्वन्यात्मक और भिन्नार्थक शब्द अलग-अलग कीजिए।

उत्तर:

पूर्ण पुनरुक्त – समझाते-समझाते, हँसती-हँसाती।

अपूर्ण पुनरुक्त – भोली-भाली, रंग-बिरंगे, इधर-उधर।

प्रतिध्वन्यात्मक – सखी-सहेलियाँ, हँस-खेलकर। सुखसुहाग।।

भिन्नार्थक शब्द – माँ-बहन, सात-आठ, भाई-बहन, घर-द्वार।

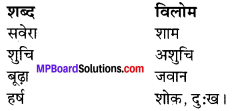

प्रश्न 5.

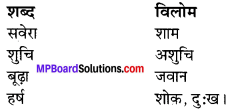

निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।

उत्तर:

शब्द विलोम

आशा अपना

पराया अन्याय

न्याय सुन्दर

कुरूप निराशा

![]()

बहू की विदा पाठका सारांश

इस एकांकी की कथावस्तु उच्चवर्ग के परिवार से सम्बन्ध रखती है। हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सावन के महीने में सावन से पूर्व विवाहिता स्त्री पहला सावन अपने घर पर ही मनाती है। प्रमोद भी अपनी बहिन कमला को ससुराल से ले आने के लिए उसकी ससुराल जाता है। कमला के ससुर जीवनलाल अहंकारी व्यक्ति हैं तथा अपने पैसे के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। जब प्रमोद जीवनलाल से अपनी बहिन की विदा की बात छेड़ता है तो जीवनलाल यह बहाने बनाते हैं कि तुम्हारे पिता ने उनकी हैसियत के हिसाब से दहेज नहीं दिया है। प्रमोद द्वारा अपनी मजबूरी बताने पर भी जीवनलाल टस से मस नहीं होते हैं और वे अपना अन्तिम निर्णय प्रमोद को सुनाते हुए कहते हैं कि जब तक तुम पाँच हजार रुपये लेकर नहीं आओगे तब तक कमला को यहाँ से विदा नहीं किया जाएगा। प्रमोद मन मसोसकर रह जाता है और जीवनलाल से कहता है कि बेटी वाला होने के कारण आपने मेरा अपमान किया है। लेकिन याद रखिए आप भी बेटी वाले हैं। इस बात का उत्तर देते हुए जीवनलाल कहता है कि मेरी बेटी तो पहला सावन अपने मायके में ही मनायेगी क्योंकि मैने पूरा दहेज दिया है।

कमला जब कमरे में आती है तो अपने भाई से गले मिलकर बहुत रोती है। तभी प्रमोद कमला को बताता है कि तुम्हारे श्वसुर ने पाँच हजार रुपये की हमसे माँग की है, अतः वह रुपये का प्रबंध करने वापस लौटकर जा रहा है। इसी समय कमला की सास राजेश्वरी आ जाती है। जब राजेश्वरी को अपने पति की जिद्द का पता चलता है तो वह अपने पति से छिपाकर पाँच हजार रुपये प्रमोद को देने को तैयार हो जाती है। कमला अपनी सास की इस ममता को देखकर उनसे लिपट जाती है तभी उसके श्वसुर जीवनलाल का प्रवेश होता है। जीवनलाल अपनी बेटी के ससुराल से आने की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

तभी उनका पुत्र रमेश आकर बताता है कि गौरी को उसके ससुराल वालों ने भेजने से मना कर दिया है। यह सुनकर जीवनलाल के हृदय को चोट पहुँचती है और वे कहते हैं कि मैंने तो उनको भरपूर दहेज दिया था अब वे किस दहेज की बातें कर रहे हैं। तभी उनकी पत्नी राजेश्वरी कहती है कि दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं। बहू और बेटी को समान समझना चाहिए तभी घर में सुख-समृद्धि एवं शान्ति आ सकती है। अपनी पत्नी के इन वचनों को सुनकर जीवनलाल की आँखें खुल जाती हैं और वे खुशी-खुशी कमला की विदा कर देते हैं। यहीं एकांकी समाप्त हो जाती है।