MP Board Class 12th General Hindi व्याकरण वाक्य के भेद

1. अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद-

अर्थ के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित आठ – भेद होते हैं –

- विधानवाचक वाक्य – जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की – सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है।

जैसे–

अशोक राजनगर में रहता है।

- निषेधवाचक वाक्य – जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध (न होने) का बोध होता हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं।

जैसे–

मैं आज नहीं जाऊँगा।

- प्रश्नवाचक वाक्य – जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात् किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।

![]()

जैसे–

क्या तुम आज ही वापस जाओगे।

- विस्मयादिवाचक वाक्य – जिन वाक्यों से आश्चर्य (विस्मय), हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं।

जैसे–

अरे! शुभम् तुम!

- आज्ञावाचक वाक्य – जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाजार चले जाओ। इच्छावाचक वाक्य – वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं।

जैसे–

मैं चाहता हूँ कि मैं भी कल तुम्हारे साथ ही घर चलूँ।

- संदेहवाचक वाक्य – जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं।

जैसे–

शायद मैं देर से लौटूं।

- संकेतवाचक वाक्य – जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है।

जैसे–

अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी।

2. रचना के आधार पर वाक्य के भेद-

(a) साधारण वाक्य – जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं।

जैसे–

- शुभम् उनसे मिलने राजनगर गया।

- बच्चे मैदान में खेल रहे हैं।

- मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुँचेगा।

- इस गाँव के लोग कसरत के शौकीन हैं।

- शिकारी ने वन में अपनी बन्दूक से एक बड़ा जंगली सुअर मारा।

- लता मंगेशकर की बहन आशा भोंसले ने भी पार्श्वगायन में अपार ख्याति अर्जित की है।

ऊपर के सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है, जैसा कि वाक्यों से स्पष्ट है। आकार में छोटे – बड़े होते हुए भी रचना की दृष्टि से ये साधारण वाक्य हैं। इन्हें सरल वाक्य भी कहा जाता है।।

2. संयुक्त वाक्य – जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक (योजक) अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।

जैसे–

- उसने एक छोर से दूसरे छोर तक बाजार का चक्कर लगाया किन्तु उसे कपड़ों की कोई अच्छी दुकान दिखाई नहीं दी।

- हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, किन्तु काम नहीं बना।

- इधर अध्यापक पहुँचे और उधर छात्र एक – एक करके खिसकने लगे।

ऊपर लिखे उदाहरणों में शब्दों ‘किंतु’, ‘और’, ‘या’, ‘इसलिए’ अव्यय शब्दों से जुड़े हुए हैं। यदि इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में दो – दो स्वतन्त्र वाक्य बनते हैं। योजकों की सहायता से जुड़े हुए होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं।

3. मिश्र वाक्य – जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो, जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गोण हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं।

जैसे–

- अशोक ने बताया कि कल उसकी छुट्टी रहेगी।

- श्याम लाल, जो गाँधी गली में रहता है, मेरा मित्र है।

- हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है, जो कुलाँचें भरता है।

- यह वही भारत देश है, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था।

ऊपरलिखित उदाहरणों में वाक्य के अंश गौण वाक्य हैं और दूसर अंश प्रधान वाक्य। अतः ये सभी मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं।

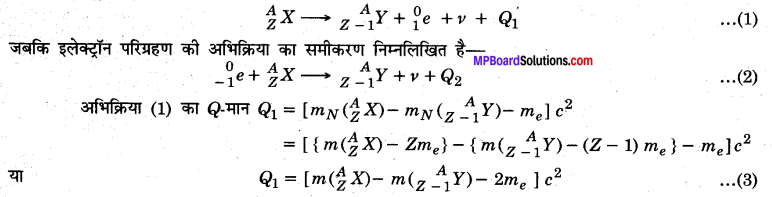

वाक्य – परिवर्तन

- अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन।

आप पढ़ चुके हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। इनमें से विधानवाचक वाक्य को मूल आधार माना जाता है। अन्य वाक्य भेदों में विधानवाचक वाक्य का मूलभाव ही विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। किसी भी विधानवाचक वाक्य को सभी प्रकार के भावार्थों में प्रयुक्त किया जा सा है।

जैसे–

- विधानवाचक वाक्य – अशोक राजनगर में रहता है।

- विस्मयादिवाचक वाक्य – अरे! अशोक राजनगर में रहता है।

- प्रश्नवाचक वाक्य – क्या अशोक राजनगर में रहता है।

- निषेधवाचक वाक्य – अशोक राजनगर में नहीं रहता है।

- संदेहवाचक वाक्य – शायद अशोक राजनगर में रहता है।

- आज्ञावाचक वाक्य – अशोक तुम राजनगर में रहता है।

- इच्छावाचक वाक्य – काश, अशोक राजनगर में रहता।

- संकेतवाचक वाक्य – यदि अशोक राजनगर में रह सका है।

![]()

कुछ अन्य उदाहरण

विधानवाचक अज्ञार्थक सार्थक में परिवर्तन के कुछ उदाहरण

पालक

विधानवाचक – शीला रोज पढ़ने आती है।

अज्ञार्थक – शीला’ तम रोज पढ़ने आया करो।

2. विधानवाचक – रमेश तो खेलने से रोका जाता है।

आज्ञार्थक – रमेश को खेलने से रोको।

विधानवाचक से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन

1. विधानवाचक – वह जी खोलकर दान देता है।

प्रश्नवाचक – क्या वह जी खोलकर दान देता है?

निषेधवाचक – वह जी खोलकर दान नहीं देता।

2. विधानवाचक – पुलिस को देखते ही चोर भाग गए।

प्रश्नवाचक – क्या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए?

निषेधवाचक – पुलिस को देखते ही चोर नहीं भागे।

3. विधानवाचक – राम स्कूल जाएगा।

प्रश्नवाचक – क्या राम स्कूल जाएगा?

निषेधवाचक – राम स्कूल नहीं जाएगा।

विधानवाचक से विस्मयादिवाचक में परिवर्तन

1. विधानवाचक – तुम आ गए हो!

2. विस्मयवाचक – अरे, तुम आ गए हो!

इच्छावाचक वाक्य से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य

1. इच्छवाचक – संसार में सब सुखी हो जाएँ।

2. प्रश्नवाचक – क्या संसार में सब सुखी हो जाएँ?

3. निषेधवाचक – संसार में सभी सुखी न हों।

विस्मयवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य

1. विस्मयवाचक – वाह! तुमने तो कमाल कर दिया।

2. प्रश्नवाचक – तुमने कौन – सा कमाल कर दिया?

3. निषेधवाचक – तुमने कोई कमाल नहीं किया।

प्रश्नवाचक से विस्मयवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन

1. प्रश्नवाचक – क्या वह इतना मूर्ख है?

2. विस्मयवाचक – बाप रे, वह तो बड़ा मूर्ख है!

3. निषेधवाचक – वह इतना मूर्ख नहीं है।

निषेधवाचक तथा प्रश्नवाचक से विधानवाचक में परिवर्तन

1. प्रश्नवाचक – गाँधीजी का नाम किसने नहीं सुना?

2. विधानवाचक – गाँधीजी का नाम सबने सुना है।

3. निषेधवाचक – उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा।

4. विधानवाचक – उसने सब उपाय छोड़ दिए।

साधारण वाक्यों का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन-

संयुक्त वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य विभिन्न योजकों द्वारा जुड़े रहते हैं। अतः दो बाक्यों को संयुक्त बनाते समय उन्हें किसी योजक से जोड़ देना चाहिए।

उदाहरणतया –

रात हुई।

तारे निकले।

संयुक्त वाक्य – रात हुई और तारे निकले।

यदि वाक्य दो से अधिक हों तो पहले उन्हें दो साधारण वाक्यों में बदल लेना चाहिए फिर किसी योजक से जोड़ देना चाहिए। यथा –

(क) दिन हुआ।

(ख) सूरज निकला।

(ग) ठण्ड नहीं रुकी।

संयुक्त वाक्य – दिन होने पर सूरज निकला परन्तु ठण्ड न रुकी।

अनेक साधारण वाक्यों का मिश्र वाक्य में परिवर्तन

→ मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एकाधिक आश्रित उच्चाक्य होते हैं। इसलिए पहले साधारण वाक्यों में से किसी एक उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए तथा शेष उपवाक्यों को संज्ञा उपवाक्य, क्रिया – विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य आदि बनाकर योजकों की सहायता से यथास्थान प्रयुक्त करना चाहिए।

यथा –

(क) वह राजा प्रतापी था।

(ख) अब वह सत्तालोलुप हो गया है।

मिश्र वाक्य – वह राजा, जो प्रतापी था, अब सत्तालोलुप हो गया है।

उदाहरण

1. साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य

साधारण वाक्य – सयुक्त वाक्य

1. बालक रो – रोकर चुप हो गया। – 1. बालक रोता रहा और चुप हो गया।

2. मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। – 2. मुझसे मिल लेना परन्तु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

3. कठोर बनकर भी. सहृदय बनो। – 3. कठोर बनो परन्तु सहृदय रहो।

4. सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। – 4. सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे।

5. वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। – 5. उसे फल खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया।

2. साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य।

साधारण वाक्य – सयुक्त वाक्य

1. स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। – 1. जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं।

2. धनी व्यक्ति हर चीज़ खरीद सकता – 2. जो व्यक्ति धनी है, वह हर चीज खरीद सकता है।

3. वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। – 3. क्योंकि उसे जूते खरीदने थे, इसलिए बाजार गया।

4. दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना – पत्र लिखो। – 4. एक ऐसा पत्र लिखो, जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो।

5. तुम वहाँ चले जाओ, जहाँ गाड़ी रुकती है। – 5. तुम वहाँ चले जाओ, जहाँ गाड़ी रुकती है।

3. संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य

संयुक्त वाक्य – साधारण वाक्य

1. तुम बाहर गए और वह सो गया। – 1. तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया।

2. यदि वह झूठ न बोलता, तो दंड न पाता। – 2. झूठ न बोलने पर वह दंड न पाता।

3. माँ ने मारा, तो बालक रूठ गया। – 3. माँ के मारने पर बालक रूठ गया।

4. शशि गा रही है और नाच रही है। – 4. शशि गा और नाच रही है।

5. मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। – 5. मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता।

4. मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य

मिश्र वाक्य – साधारण वाक्य

1. सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। – 1. सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई।

2. यदि आप उससे मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। – 2. आप उससे मिलना चाहते हैं इसलिए द्वार पर प्रतीक्षा करें।

3. मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। – 3. मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं।

4. जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, वह अवश्य सफल होता है। – 4. जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, वह अवश्य सफल होता है।

5. संगम उस स्थान को कहते हैं, जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती हैं। – 5. संगम उस स्थान को कहते हैं, जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती हैं।

![]()

5. संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य

संयुक्त वाक्य – मिश्र वाक्य

1. नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी। – 1. नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी।

2. तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। – 2. तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच बोलते हो।

3. आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। – 3. आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया।

4. मेरे पाठ्यक्रम में गोदान उपन्यास है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचन्द हैं। – 4. मेरे पाठ्यक्रम में गोदान नामक वह उपन्यास है जिसे प्रेमचन्द ने लिखा है।

5. वह बुद्धिमान है इसलिए उसे सोच – समझकर काम करना चाहिए। – 5. क्योंकि वह बुद्धिमान है, इसलिए उसे सोच – समझकर काम करना चाहिए।