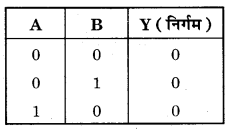

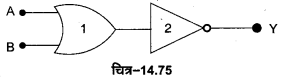

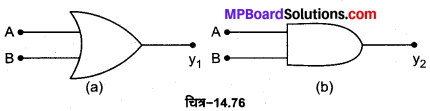

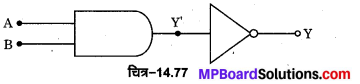

MP Board Class 12th Physics Important Questions Chapter 14 अर्द्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी: पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ

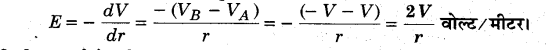

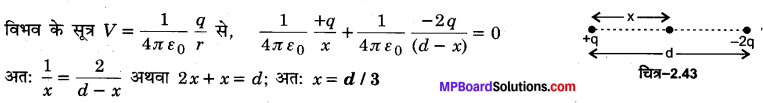

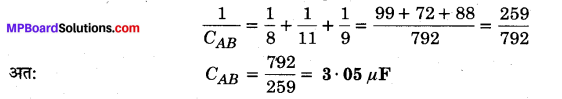

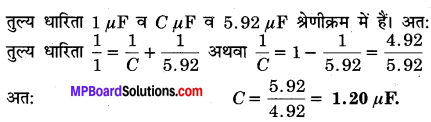

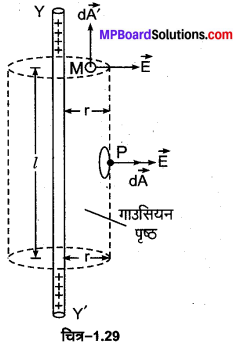

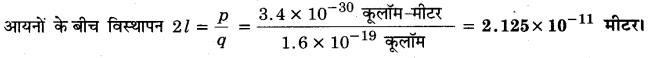

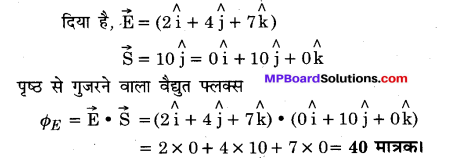

Students can also download MP Board 12th Model Papers to help you to revise the complete Syllabus and score more marks in your examinations.

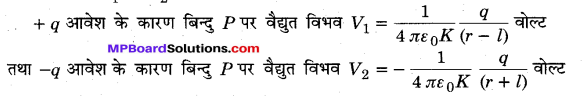

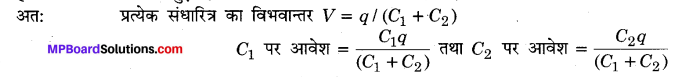

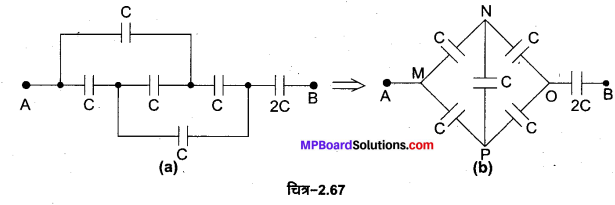

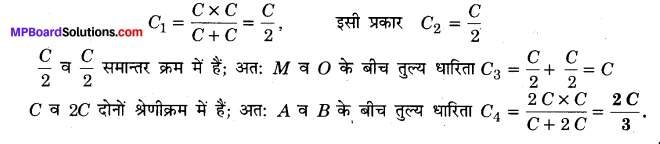

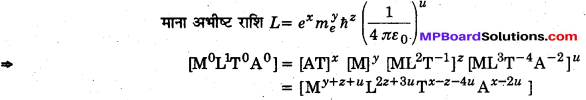

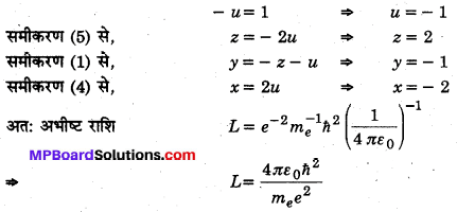

अर्द्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी: पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

अर्द्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी: पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

ऊर्जा बैण्ड क्या है? किसी क्रिस्टलीय ठोस में ऊर्जा बैण्डों के गठन की क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

ऊर्जा बैण्ड (Energy Band)-जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो इन परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा-स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक ऊर्जा-स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैण्ड का रूप ले लेते हैं, जिसे ऊर्जा बैण्ड कहते हैं।

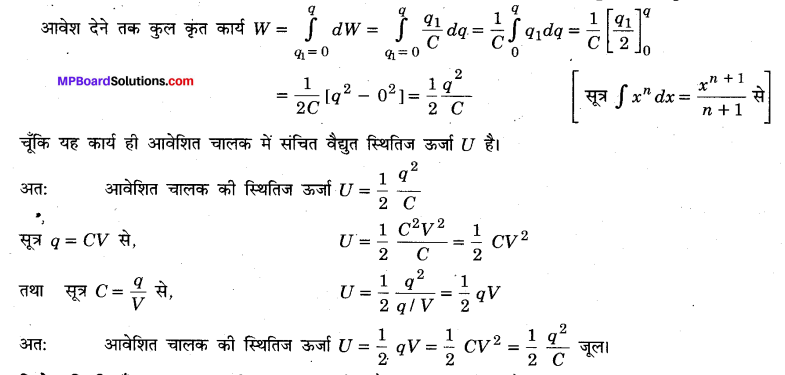

ठोसों में ऊर्जा बैण्ड (Energy Bands in Solids)-प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केन्द्रीय भाग में धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार किसी पृथक्कृत परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के विविक्त (discrete) एवं सुस्पष्ट ऊर्जा-स्तर होते हैं। जब विभिन्न परमाणु एक-दूसरे के अत्यधिक निकट आकर ठोस की रचना करते हैं तब इन परमाणुओं की बाह्य कक्षाएँ एक-दूसरे को ढक लेती हैं।

इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की गति नाभिक-नाभिक, इलेक्ट्रॉन-नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के कारण, किसी पृथक्कृत परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति से भिन्न होती है। इस स्थिति में परमाणुओं के ऊर्जा-स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक. ऊर्जा-स्तर अनेक ऊर्जा-स्तरों में विभक्त हो जाता है जिनमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता रहता है। ये ऊर्जा-स्तर एक-दूसरे के अत्यधिक निकट होने के कारण बैण्ड का रूप ले लेते हैं, जिन्हें ऊर्जा बैण्ड (energy band) कहते हैं।

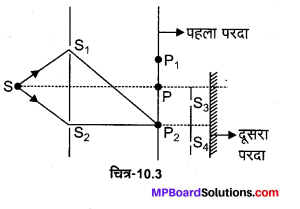

वह ऊर्जा बैण्ड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों (valence electrons) के ऊर्जा-स्तर उपस्थित होते हैं, संयोजी बैण्ड (valence band) कहलाता है। वह ऊर्जा-बैण्ड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों (conduction electrons) के ऊर्जा-स्तर उपस्थित होते हैं, चालन बैण्ड (conduction band) कहलाता है। सामान्यत: चालन बैण्ड रिक्त होता है। संयोजी बैण्ड तथा चालन बैण्ड के बीच रिक्ति होती है, जिसे वर्जित ऊर्जा अन्तराल (forbidden energy gap) कहते हैं। इस रिक्ति में कभी कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है।

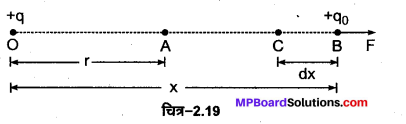

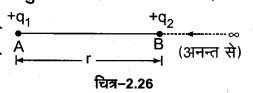

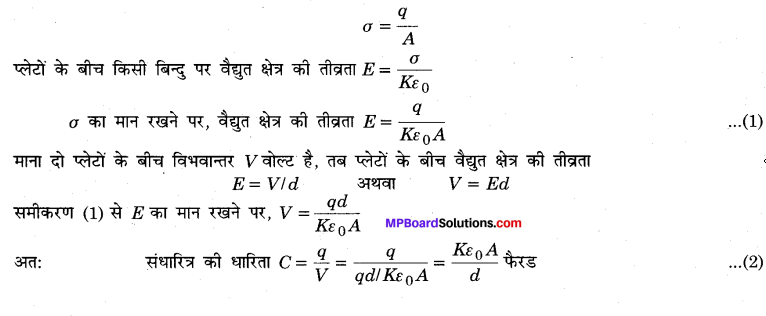

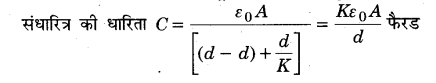

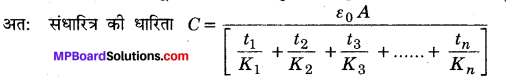

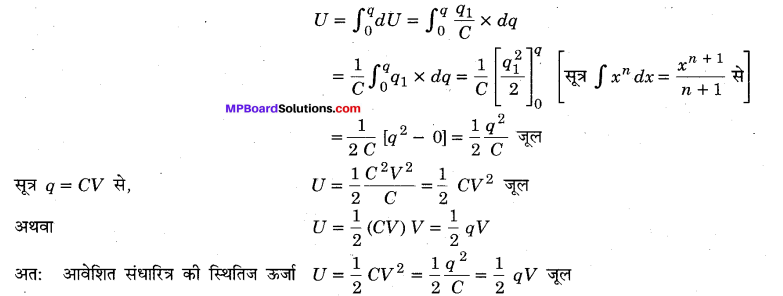

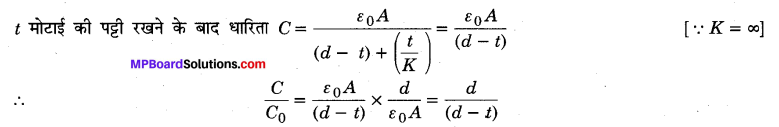

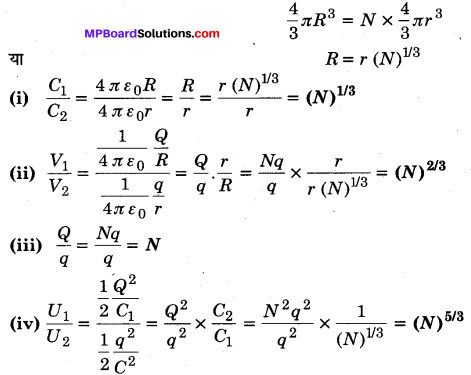

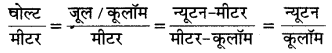

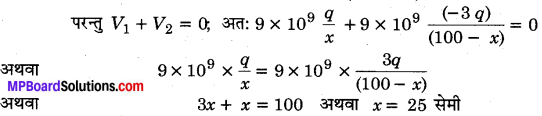

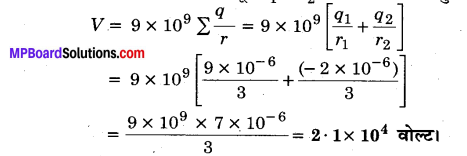

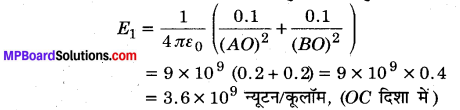

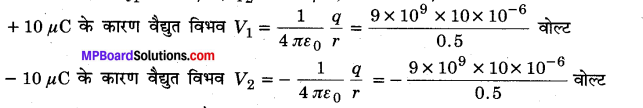

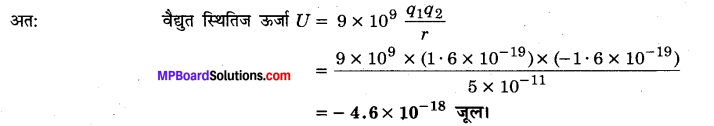

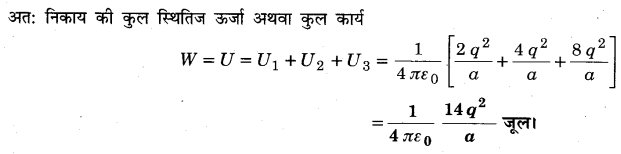

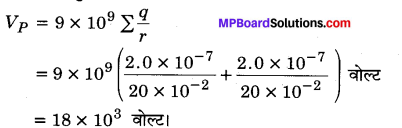

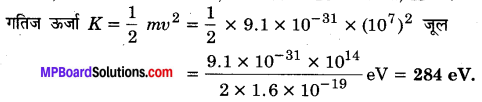

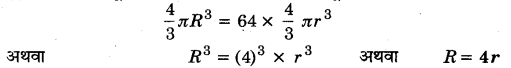

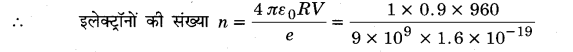

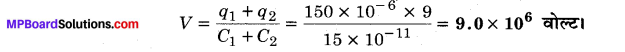

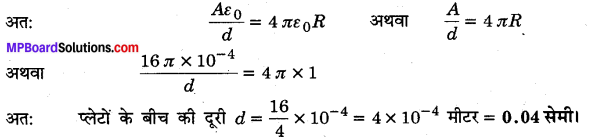

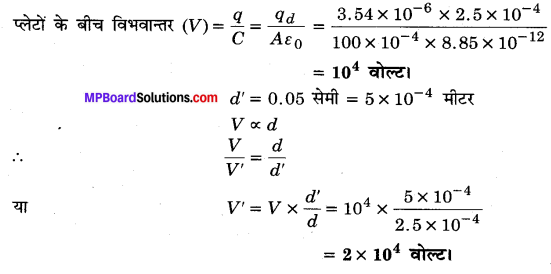

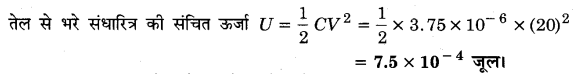

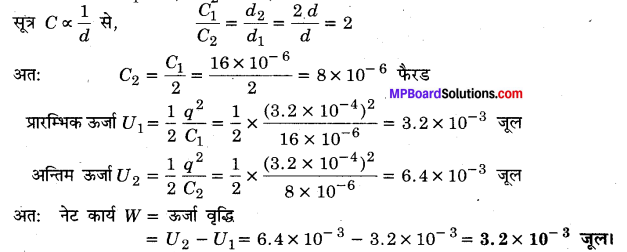

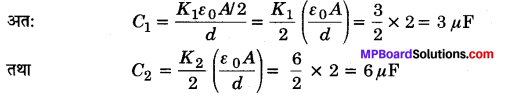

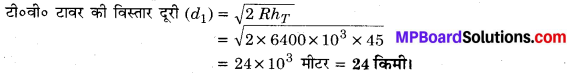

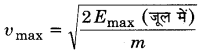

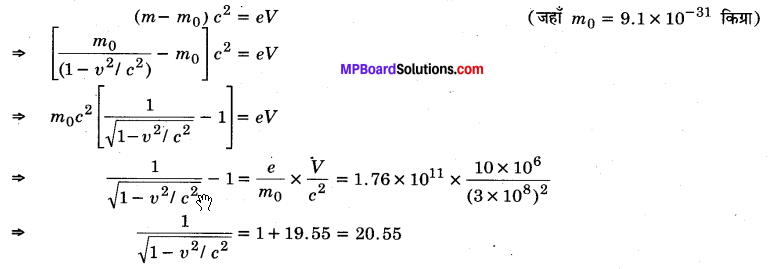

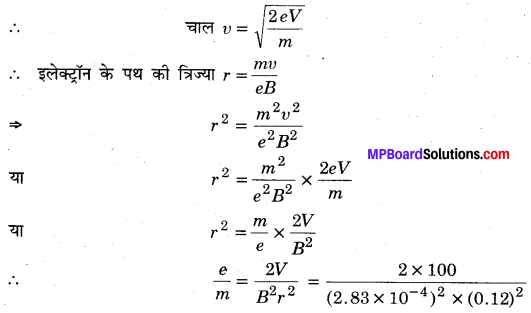

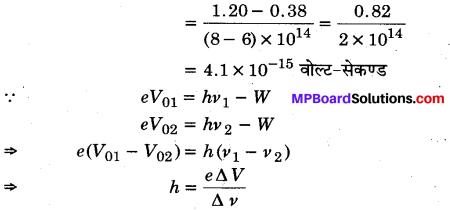

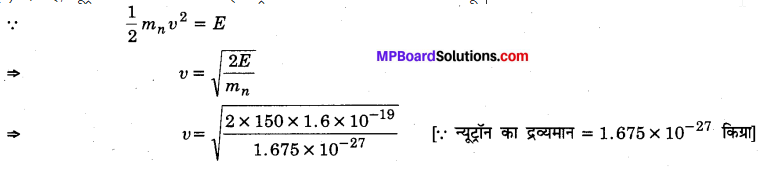

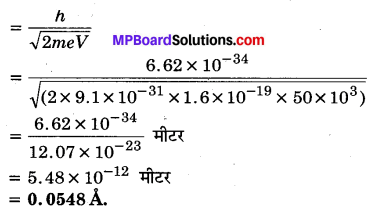

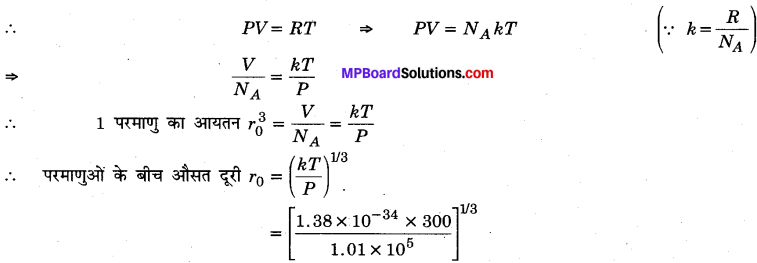

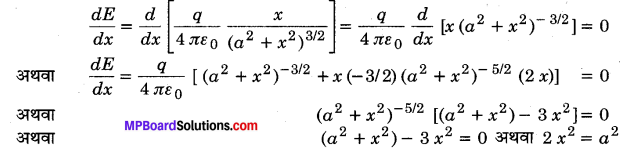

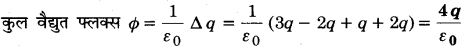

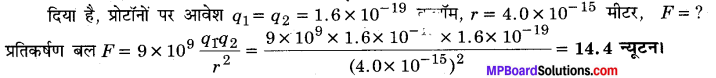

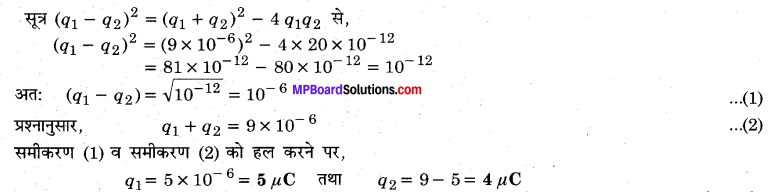

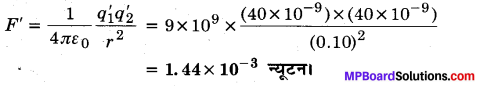

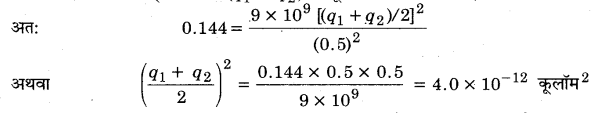

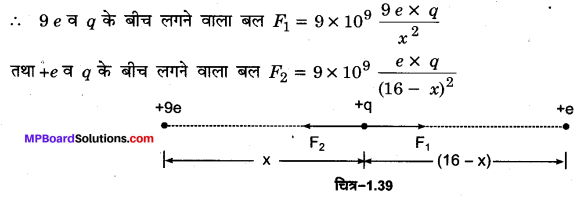

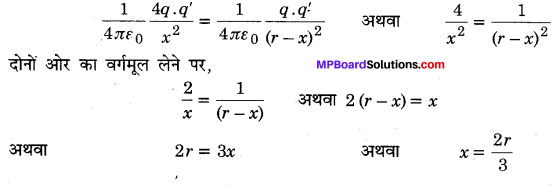

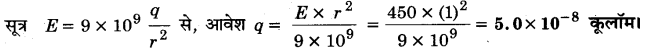

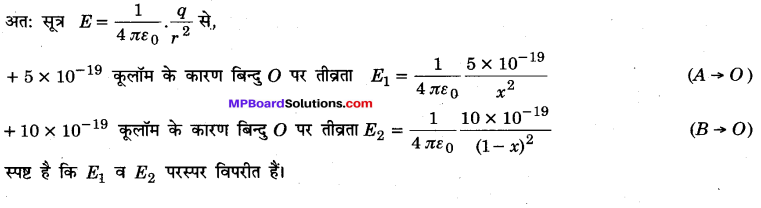

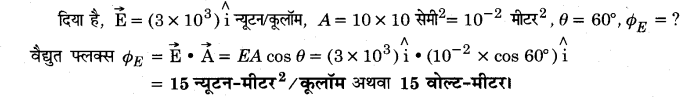

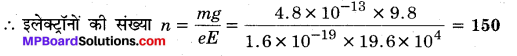

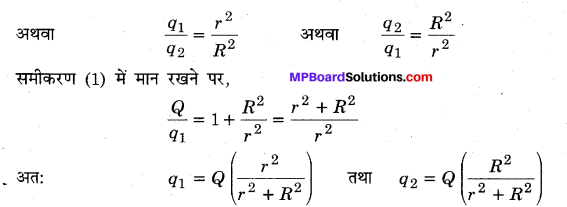

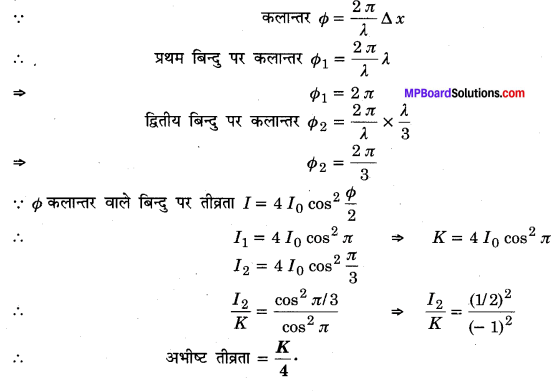

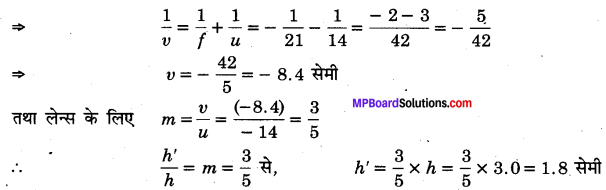

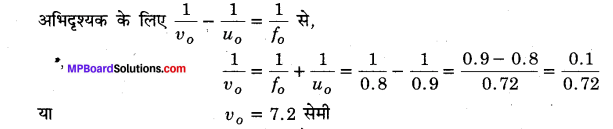

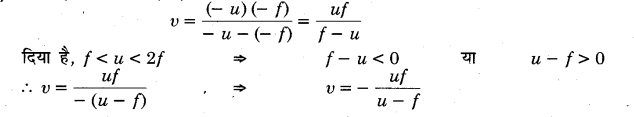

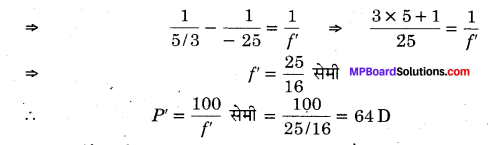

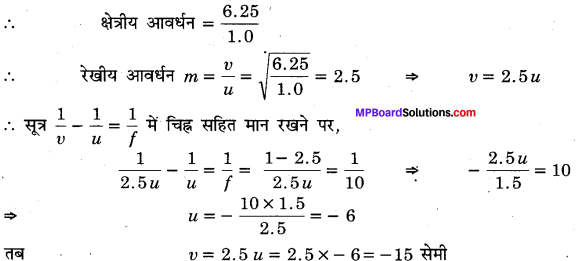

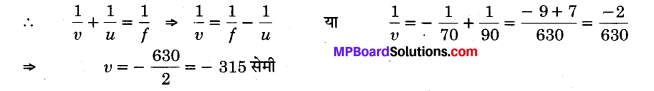

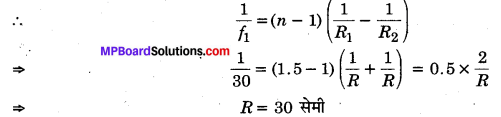

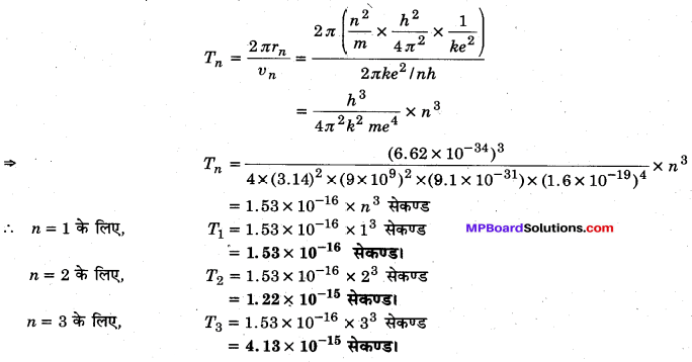

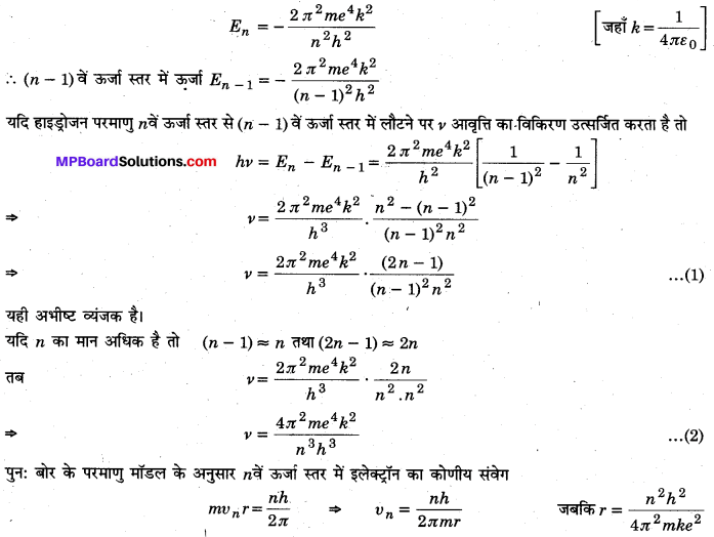

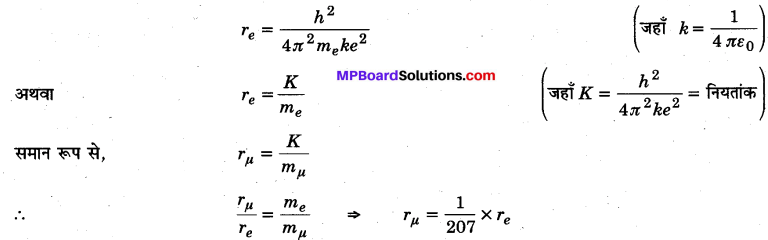

सिलिकन में ऊर्जा बैण्डों का निर्माण (Formation of Energy Bands in Silicon)-सिलिकन का परमाणु क्रमांक 14 है, अतः इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इसके सभी कोशों एवं उपकोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2,2s2,2p6,3s23p2 होता है। स्तर 1s,2s, 2p, 3p पूर्णतः भरे होते हैं जबकि स्तर 3p जिसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।

सिलिकन (Si) के N परमाणु वाले क्रिस्टल की बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4N होगी। किसी एक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। अत: N परमाणुओं के उपस्थित 4N संयोजी इलेक्ट्रॉनों के लिए उपलब्ध ऊर्जा-स्तर 8N होंगे। ये 8N ऊर्जा-स्तर क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं के बीच की दूरी (7) के आधार पर कोई सतत बैण्ड बना सकते हैं अथवा इनका विभिन्न बैण्डों में समूहन हो . सकता है जिसे आगे स्पष्ट किया गया है

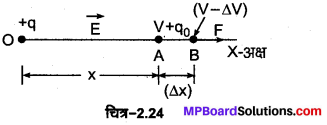

![]()

1. जब r =r3 >> r0 अर्थात् अन्तरपरमाण्विक दूरी (r), क्रिस्टल जालक दूरी r0 से बहुत अधिक हो तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु पृथक्कृत परमाणु की भाँति व्यवहार करता है, अत: प्रत्येक परमाणु के विविक्त एवं सुस्पष्ट ऊर्जा-स्तर होते हैं, जिन्हें चित्र-14.17 में परस्पर समान्तर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

2. जब r =r2 >ro तब परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य अन्त:क्रिया (interaction) प्रभावी हो जाने के कारण 3s व 3p उपकोश अत्यधिक निकट स्थित दो ऊर्जा-स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, जिनके बीच का ऊर्जा अन्तराल पहले की अपेक्षा कम होता है। अन्तरपरमाण्विक दूरी r के और घटने पर 3s व 3p स्तरों से सम्बद्ध ऊर्जा बैण्डों का फैलाव बढ़ता है तथा इनके बीच का ऊर्जा अन्तराल घटता है।

3. जब r = r1 > r0 तब 3s व 3p बैण्डों में अतिव्यापन (overlapping) के कारण उनके बीच ऊर्जा-अन्तराल समाप्त हो जाता है तथा सभी 8N स्तर अर्थात् 3 8 से सम्बद्ध 2N ऊर्जा-स्तर तथा 3p से सम्बद्ध 6N ऊर्जा-स्तर अब सतत रूप से वितरित होते हैं। 8N ऊर्जा-स्तरों में से 4N ऊर्जा-स्तर पूर्णतया भरे हुए तथा 4N ऊर्जा-स्तर रिक्त होते हैं।

4. जब r = ro अर्थात् अन्तरपरमाण्विक दूरी (r), क्रिस्टल जालक दूरी r0 के बराबर हो तो पूर्णतया भरे हुए तथा रिक्त ऊर्जा-स्तर एक ऊर्जा अन्तराल से परस्पर पृथक्कृत हो जाते हैं। यह ऊर्जा अन्तराल वर्जित ऊर्जा अन्तराल (forbidden energy gap) कहलाता है। निचला पूर्णतया भरा हुआ ऊर्जा बैण्ड जिसमें केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, संयोजी बैण्ड (valence band) कहलाता है तथा ऊपरी रिक्त ऊर्जा बैण्ड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चालन बैण्ड (conduction band) कहलाता है।

प्रश्न 2.

ऊर्जा बैण्ड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्द्धचालकों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। [2017]

अथवा

ऊर्जा बैण्ड क्या है? चालक, अचालक और अर्द्धचालक में अन्तर इनके ऊर्जा बैण्ड आरेखों के आधार पर बताइए। [2018]

उत्तर :

ऊर्जा बैण्ड-जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो इन परमाणुओं के बीच अन्योन्य, क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा-स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक ऊर्जा-स्तर अनेक ऊर्जा-स्तरों में विभक्त होकर एक बैण्ड का रूप ले लेता है, जिसे ऊर्जा बैण्ड कहते हैं।

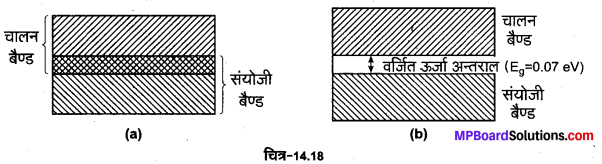

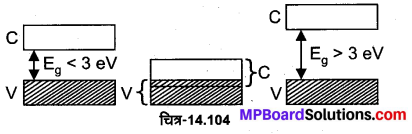

ऊर्जा बैण्ड के आधार पर ठोसों (चालक, अचालक व अर्द्धचालकों में) का वर्गीकरण (Classification of Solids (in Conductors, Insulators and Semiconductors) on the Basis of Energy Bands)-ठोसों का उनके संयोजी बैण्ड एवं चालन बैण्ड के बीच वर्जित ऊर्जा अन्तराल के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्द्धचालकों में वर्गीकरण किया जा सकता है।

1. चालक (Conductors)-चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या पायी जाती है तथा उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाता है। उदाहरण-चाँदी, ताँबा, ऐलुमिनियम आदि। ऊर्जा बैण्ड संरचना के अनुसार चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैण्ड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके संयोजी बैण्ड एवं चालन बैण्ड या तो परस्पर अतिव्यापित (overlapped) होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अन्तराल लगभग नगण्य होता है (चित्र-14.18)।

2. अचालक (Insulators)-अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य संख्या में पाए जाते हैं, अत: इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। उदाहरण-लकड़ी, ऐबोनाइट, काँच आदि। ऊर्जा बैण्ड संरचना के आधार पर अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैण्ड पूर्णतः भरे हुए तथा चालन बैण्ड पूर्णतः रिक्त होते हैं तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अन्तराल बहुत अधिक (Eg > 3 ev) होता है (चित्र-14.19)।

3. अर्द्धचालक (Semiconductors)-अर्द्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। उदाहरण–जर्मेनियम, सिलिकन, कार्बन आदि। ऊर्जा बैण्ड संरचना के आधार पर अर्द्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैण्ड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं तथा चालन बैण्ड पूर्णत: रिक्त होते हैं परन्तु चालन बैण्ड एवं संयोजी बैण्ड के बीच वर्जित ऊर्जा अन्तराल बहुत कम (Eg ≈ 1 ev) होता है (चित्र-14.20)।

परम शून्य ताप (OK) पर अर्द्धचालकों का चालन बैण्ड पूर्णतया रिक्त होता है, अतः परम शून्य ताप पर अर्द्धचालक एक अचालक की भाँति व्यवहार करता है। जैसे-जैसे अर्द्धचालक का ताप बढ़ता है, वर्जित ऊर्जा अन्तराल घटता जाता है तथा संयोजी बैण्ड से कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैण्ड में पहुँच जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अर्द्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार अर्द्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अतः अर्द्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक (α) ऋणात्मक होता है।

प्रश्न 3.

अर्द्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? निज अर्द्धचालकों में वैद्युत चालन किस प्रकार होता है? समझाइए।

उत्तर :

अर्द्धचालकों के प्रकार (Types of Semiconductors)-अर्द्धचालक दो प्रकार के होते हैं

1. निज अर्द्धचालक (Intrinsic Semiconductor)-एक शुद्ध अर्द्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि (अपद्रव्य impurity) न मिली हो, निज अर्द्धचालक कहलाता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम तथा शुद्ध सिलिकन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्द्धचालक हैं।

2. बाह्य अर्द्धचालक (Extrinsic Semiconductors)-निज अर्द्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है परन्तु यदि उसमें संयोजकता 5 अथवा 3 वाले किसी पदार्थ की अल्प मात्रा अपद्रव्य (impurity) के रूप में मिला दी जाए तो अर्द्धचालक की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अपद्रव्य मिलाने की यह क्रिया अपमिश्रण (doping) कहलाती है तथा अपद्रव्य मिले ऐसे अर्द्धचालक को बाह्य अर्द्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्द्धचालक दो प्रकार के होते हैं-(a) n-टाइप अर्द्धचालक, (b) pटाइप अर्द्धचालक

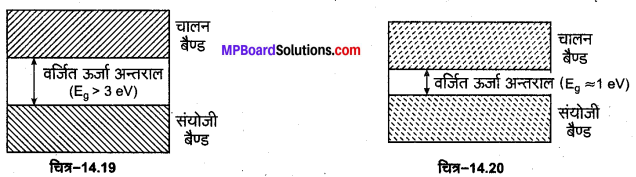

निज अर्द्धचालकों में वैद्युत चालन (Electric Conduction in Intrinsic Semiconductors)-जर्मेनियम (Ge32) तथा सिलिकन (Si14) की संयोजकता 4 है। अत: Ge (अथवा Si) के पत्येक परमाणु में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक तथा उससे दृढ़तापूर्वक बँधे आन्तरिक इलेक्ट्रॉनों के एक आन्तरिक क्रोड जिस पर +4 e आवेश होता है, के चारों ओर होते हैं।

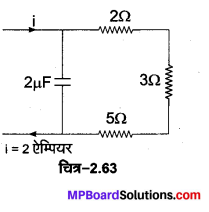

जर्मेनियम क्रिस्टल में प्रत्येक परमाणु एक सम चतुष्फलक के किसी भी कोने पर स्थित होते हैं (चित्र-14.21)। परमाणु के चारों संयोजक इलेक्ट्रॉन, निकटवर्ती चार अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों में से एक-एक के साथ भागीदार होकर सहसंयोजक बन्धों (covalent bonds) की रचना करते हैं। इन बन्धों के कारण ही पड़ोसी परमाणुओं के बीच बन्धन बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार परम शून्य ताप (0 K) पर शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में सभी संयोजक इलेक्ट्रॉन क्रोड के साथ दृढ़तापूर्वक बँधे होते हैं, अतः धारा चालन के लिए कोई मुक्त .. इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। सामान्य ताप पर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ संयोजक बन्ध टूट जाते हैं, जिनके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन धारा चालन के लिए मुक्त हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्रिस्टल को गर्म करने पर, अधिकाधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं, जिससे क्रिस्टल की चालकता बढ़ने लगती है। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक के अन्दर गैस के अणुओं की भाँति अनियमित गति करते रहते हैं। जब क्रिस्टल पर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यादृच्छिक गतियाँ करते हैं जिससे उनमें वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में धारा बहती है।

साधारण ताप पर जर्मेनियम के 109 परमाणुओं में से केवल एक सहसंयोजक बन्ध टूटता है इसलिए निज अर्द्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, जिसके कारण इनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं हो सकता है। जब जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में कोई सहसंयोजक बन्ध टूटकर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मूल स्थान पर उत्पन्न यह रिक्ति ‘कोटर’ (hole) कहलाती. है। क्रिस्टल जालक में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जब किसी अन्य परमाणु का सहसंयोजक बन्ध इस कोटर के निकट आता है तो पहला परमाणु इस परमाणु के सहसंयोजक बन्ध से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इस रिक्ति को पूरा कर लेता है।

अब इलेक्ट्रॉन की रिक्ति अर्थात् कोटर दूसरे परमाणु पर उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया क्रिस्टल जालक में निरन्तर चलती रहती है और कोटर एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानान्तरित होता रहता है। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्रिस्टल जालक में कोटर की गति यादृच्छिक (random) होती है। जब क्रिस्टल पर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये कोटर यादृच्छिक गति के साथ-साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं जिसके परिणामस्वरूप क्रिस्टल में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत धारा बहती है। इस प्रकार निज अर्द्धचालक क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों एवं कोटरों दोनों के कारण वैद्युत धारा बहती है।

किसी निश्चित ताप पर निज अर्द्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सान्द्रता ne तथा कोटरों की सान्द्रता n परस्पर बराबर होती है।

![]()

प्रश्न 4.

(a) n-टाइप अर्द्धचालक से क्या तात्पर्य है? इसकी रचना समझाइए। [2007, 10, 12]]

(b) p-टाइप अर्द्धचालक से क्या तात्पर्य है? इसकी रचना समझाइए। [2007, 10, 12]

उत्तर :

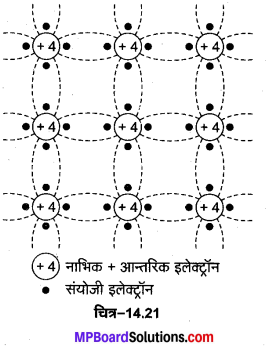

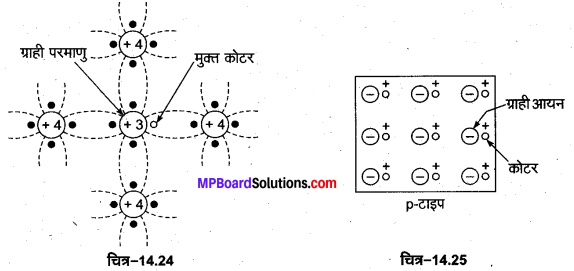

(a) n-टाइप अर्द्धचालक (n-type Semiconductor)—जब शुद्ध जर्मेनियम (अथवा सिलिकन) क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु, जैसे आर्सेनिक अथवा ऐन्टिमनी अल्प मात्रा में मिलाये जाते हैं तो प्रत्येक अपद्रव्य परमाणु के पाँच संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से चार संयोजक इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के चार निकटतम परमाणुओं के एक-एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजक बन्ध बना लेते हैं तथा आर्सेनिक अपद्रव्य का पाँचवाँ संयोजक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में गति के लिए मुक्त रह जाता है (चित्र-14.22)। यह इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है तथा इस पर ऋणावेश होता है।

इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है. अर्थात् क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के अपद्रव्य मिले जर्मेनियम क्रिस्टल को n-टाइप अर्द्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेश वाहक (मुक्त इलेक्ट्रॉन) ऋणात्मक होते हैं। अपद्रव्य परमाणुओं को दाता (donor) परमाणु कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि n-टाइप अर्द्धचालक क्रिस्टल में चलनशील आवेश वाहक (ऋणात्मक) इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इतनी ही संख्या में स्थिर (धनात्मक दाता) (donor) आयन होते हैं (चित्र-14.23)। इस प्रकार सम्पूर्ण क्रिस्टल उदासीन ही रहता है।

दाता परमाणु

(b) p-टाइप अर्द्धचालक (p-type Semiconductor)-जब शुद्ध जर्मेनियम (अथवा सिलिकन) क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु, जैसे ऐलुमिनियम (अथवा बोरॉन) अल्प मात्रा में मिलाए जाते हैं तो प्रत्येक अपद्रव्य परमाणु के तीन संयोजक इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के तीन निकटतम परमाणुओं के एक-एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजक बन्ध बना लेते हैं तथा जर्मेनियम का एक संयोजक इलेक्ट्रॉन बन्ध नहीं बना पाता है, अत: क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु के एक ओर रिक्त स्थान रह जाता है जिसे कोटर (hole) कहते हैं (चित्र-14.24)। वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, इस कोटर में पड़ोसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे पड़ोसी परमाणु में एक स्थान रिक्त होकर कोटर बन जाता है।

इस प्रकार क्रिस्टल में कोटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गति कर सकता है। इसकी गति की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। इस प्रकार कोटर एक धनावेशित कण के समान है, अत: अपद्रव्य मिले जर्मेनियम क्रिस्टल को p-टाइप अर्द्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेश वाहक (कोटर) धनात्मक होते हैं। अपद्रव्य परमाणुओं को ग्राही (acceptor) परमाणु कहते हैं, क्योंकि ये शुद्ध अर्द्धचालक से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं।

उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि p-टाइप अर्द्धचालक क्रिस्टल में चलनशील (धनात्मक) कोटर होते हैं तथा इतनी ही संख्या में स्थिर (ऋणात्मक) ग्राही आयन होते हैं (चित्र-14.25), परन्तु p-टाइप अर्द्धचालकों में कोटरों की गतिशीलता n-टाइप अर्द्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की तुलना में कम होती है।

प्रश्न 5.

p-n सन्धि डायोड का अग्र दिशिक (अभिनत) तथा उत्क्रम दिशिक (अभिनत) वैद्युत परिपथ खींचकर समझाइए। दोनों अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। [2008, 11, 12, 15]

अथवा

p-8 सन्धि डायोड में अग्र-अभिनत और उत्क्रम-अभिनत से आप क्या समझते हैं? आवश्यक परिपथ आरेख बनाइए तथा दोनों विन्यासों को समझाइए। [2017, 18]

अथवा

p-n सन्धि डायोड क्या है? इसमें अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर कैसे बनते हैं? [2006]

अथवा

उपयुक्त परिपथों की सहायता से prn सन्धि डायोड में वैद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। [2013]

अथवा

p-n सन्धि डायोड क्या है? [2014, 16]

अथवा

पश्चदिशिक बायसित सन्धि डायोड में धारा कम क्यों बहती है? [2018]

अथवा

p-n सन्धि डायोड के लिए अग्रदिशिक परिपथ आरेख खींचिए। [2017]

उत्तर :

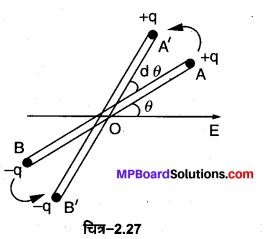

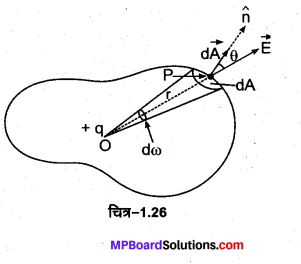

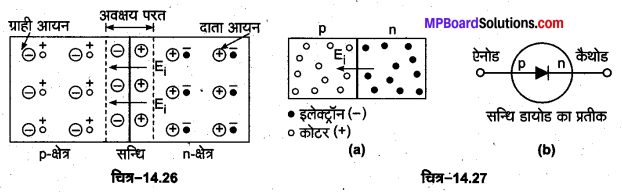

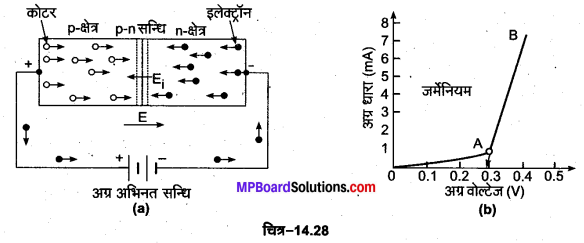

p.n सन्धि डायोड (p-n Junction Diode)-जब एक p-टाइप अर्द्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा n-टाइप अर्द्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को जहाँ पर क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे p-n सन्धि कहते हैं (चित्र-14.26)| p-टाइप क्षेत्र में कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा इतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं जबकि n-टाइप क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा इतने ही स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं। इस प्रकार दोनों क्षेत्र वैद्युत उदासीन होते हैं।

विभव प्राचीर अथवा p-n सन्धि पर अवक्षय परत का बनना-जैसे ही p-n सन्धि बनती है, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण सन्धि के आर-पार आवेश वाहकों का विसरण प्रारम्भ हो जाता है। n-टाइप क्रिस्टल से कुछ इलेक्ट्रॉन p-टाइप क्रिस्टल में तथा p-टाइप क्रिस्टल से कुछ कोटर n-टाइप क्रिस्टल में विसरित हो जाते हैं। विसरण के बाद, ये आवेश वाहक अपने-अपने पूरकों से मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार सन्धि के समीप n-क्षेत्र में धनावेशित दाताओं की अधिकता तथा p-क्षेत्र में ऋणावेशित ग्राहियों की अधिकता हो जाती है (चित्र-14.27)। इससे सन्धि पर एक आन्तरिक वैद्युत क्षेत्र E; स्थापित हो जाता है जो धन n-क्षेत्र से, ऋण p-क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। कुछ समय पश्चात् यह क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि आवेश वाहकों का और आगे विसरण रुक जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं तथा कोटर क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, अत: वैद्युत क्षेत्र Ei इन्हें चलने से रोक देता है।

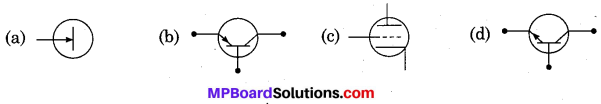

इस प्रकार सन्धि के दोनों ओर एक बहुत पतली परत बन जाती है, जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते हैं। इस परत को अवक्षय परत (depletion layer) कहते हैं। इसकी मोटाई 10-6 मीटर कोटि की होती है। इस अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत वाहक बल को सम्पर्क विभव अथवा विभव प्राचीर कहते हैं। सम्पर्क विभव सन्धि के ताप पर निर्भर करता है तथा इसका मान 0.1 से लेकर 0.5 वोल्ट के बीच होता है। सन्धि डायोड का प्रतीक चित्र-14.28 में प्रदर्शित किया गया है। इसमें p को ऐनोड तथा n को कैथोड कहते हैं।

p-n सन्धि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह-किसी बाह्य बैटरी की अनुपस्थिति में सन्धि डायोड में कोई धारा नहीं बहती है [चित्र-14.28 (a)]| जब इस सन्धि के सिरों को किसी बैटरी के ध्रुवों से जोड़कर इस पर कोई वोल्टता लगाई जाती है तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। p-n सन्धि डायोड पर बैटरी को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है-

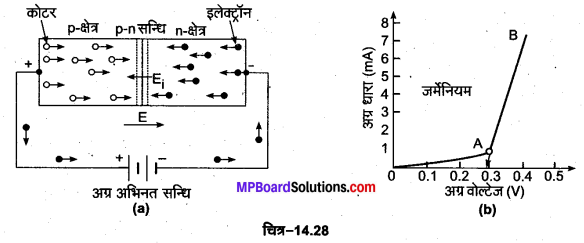

1. अग्र अभिनत (Forward Bias)-“जब p-n सन्धि डायोड के p-टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा n-टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो यह सन्धि अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस कहलाती है” [चित्र-14.28 (a)]। इस दशा में pn सन्धि डायोड · में p-क्षेत्र से n-क्षेत्र की ओर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। यह क्षेत्र आन्तरिक वैद्युत क्षेत्र E; से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। इस प्रकार सन्धि डायोड में वैद्युत क्षेत्र E के कारण कोटर क्षेत्र से n-क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में चलने लगते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन n-क्षेत्र से p क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। सन्धि के समीप पहुँचकर ये कोटर तथा . इलेक्ट्रॉन परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं।

प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए pक्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक सहसंयोजक बन्ध टूट जाता है। इससे उत्पन्न कोटर तो सन्धि की ओर चलने लगता है जबकि इलेक्ट्रॉन संयोजक तार में से होकर बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी क्षण बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर n-क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तथा सन्धि के समीप इलेक्ट्रॉन-कोटर संयोग प्रक्रिया में लुप्त इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। इस प्रकार p-n सन्धि डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण उच्च वैद्युत धारा बहने लगती है। इस उच्च वैद्युत धारा को ही अग्र धारा कहते हैं। इस उच्च धारा के अतिरिक्त अल्पसंख्यक वाहकों की गति के कारण भी एक अल्प उत्क्रम धारा बहती है। परन्तु यह लगभग नगण्य होती है [चित्र-14.28 (b)]। इस प्रकार बाह्य परिपथ में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही धारा बहती है। कोटर

चूँकि अग्र अभिनत में आरोपित वैद्युत क्षेत्र E आन्तरिक वैद्युत क्षेत्र E1 से अधिक शक्तिशाली होता है। इस कारण बहुसंख्यक आवेश वाहक (pक्षेत्र में कोटर तथा n-क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन) सन्धि की ओर आकर्षित होते हैं जिसके कारण. अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है। इसीलिए अग्र अभिनत सन्धि डायोड का धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध कम होता है। चित्र-14.28 में p-n सन्धि पर आरोपित अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच खींचा गया ग्राफ प्रदर्शित है। प्रारम्भ में जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट पर विरोधी विभव प्राचीर के कारण धारा लगभग शून्य रहती है। आरोपित वोल्टेज के बढ़ाने पर, धारा बहुत धीरे-धीरे एवं अरैखिक रूप से तब तक बढ़ती है जब तक कि आरोपित वोल्टेज, विभव प्राचीर से अधिक नहीं हो जाती है [चित्र-14.28 (b) में OA भाग]। जब आरोपित वोल्टेज को और बढ़ाया जाता है तो धारा रैखिक रूप में आगे बढ़ती है (AB भाग)। यदि रेखा AB को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो यह वोल्टेज अक्ष को विभव प्राचीर वोल्टेज पर काटती है।

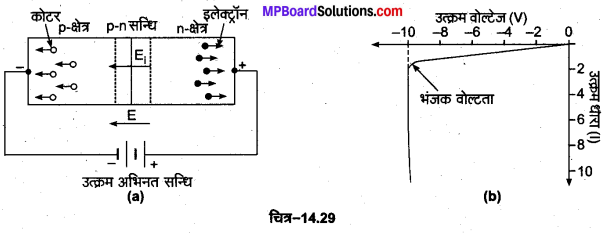

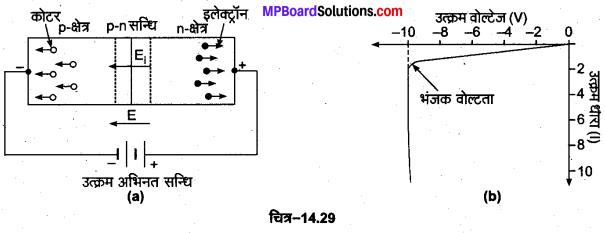

2. उत्क्रम अभिनत (Reverse Bias)-“जब p-n सन्धि डायोड के p-टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से तथा n-टाइप क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो यह सन्धि उत्क्रम अभिनत या रिवर्स बायस कहलाती है” [चित्र-14.29 (a)]। इस दशा में p-n सन्धि डायोड में n से p की ओर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, जो आन्तरिक वैद्युत क्षेत्र E; की सहायता करता है। अत: p-क्षेत्र के कोटर बैटरी के ऋण सिरे की ओर तथा n-क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होकर p-n सन्धि से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण धारा प्रवाह पूर्णत: बन्द हो जाता है।

जब p-n सन्धि उत्क्रम अभिनत होती है तो बहुत क्षीण उत्क्रम धारा परिपथ में बहती है, क्योंकि p तथा n-क्षेत्रों में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्रमश: कुछ इलेक्ट्रॉन तथा कुछ कोटर विद्यमान रहते हैं. इनको अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। उत्क्रम अभिनत में ये बहुसंख्यक वाहकों की गति का विरोध करते हैं, परन्तु अल्पसंख्यक वाहकों को सन्धि के आर-पार जाने में सहायता करते हैं, जिस कारण बहुत क्षीण उत्क्रम धारा परिपथ में बहने लगती है [चित्र-14.29 (b)]।

इस प्रकार उत्क्रम वोल्टेज (V) तथा उत्क्रम धारा (I) के बीच खींचा गया ग्राफ p-n. सन्धि डायोड का उत्क्रम अभिनत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि उत्क्रम वोल्टेज बढ़ाने पर, उत्क्रम धारा प्रारम्भ में लगभग स्थिर रहती है, परन्तु वोल्टेज बहुत अधिक होने पर, सन्धि के निकट सहसंयोजक बन्ध टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन-कोटर युग्म अधिक संख्या में मुक्त हो जाते हैं, इस कारण उत्क्रम धारा एकदम बहुत बढ़ जाती है। इस स्थिति को ऐवेलांश भंजन (avalanche breakdown) कहते हैं।

प्रश्न 6.

p-n सन्धि डायोड को अर्द्ध-तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्य-विधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप दिखाइए। [2009, 14, 16]

अथवा

सन्धि डायोड का प्रयोग कर अर्द्ध-तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाइए। [2017]

उत्तर :

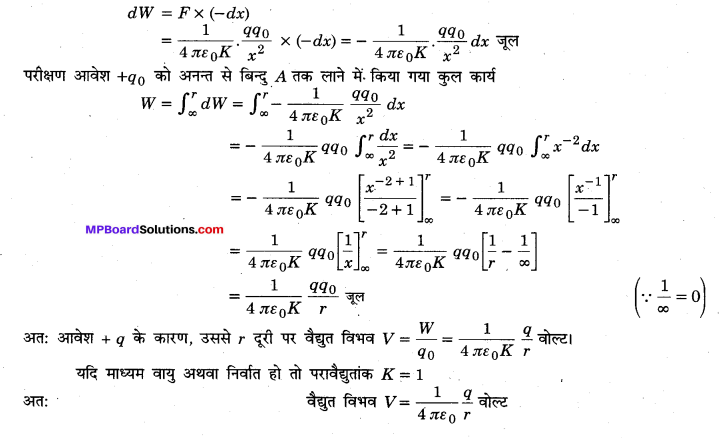

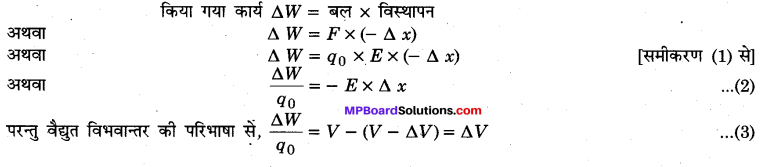

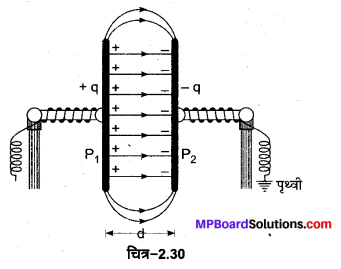

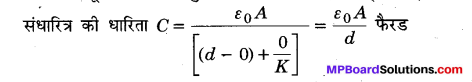

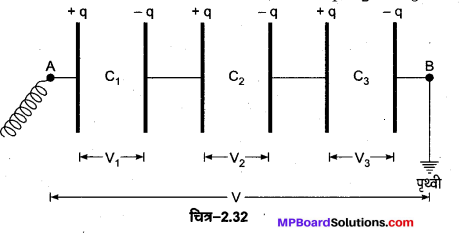

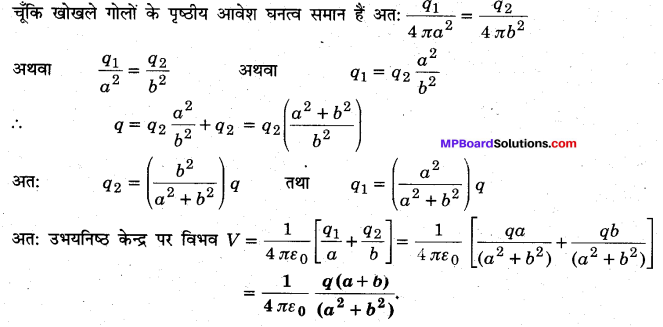

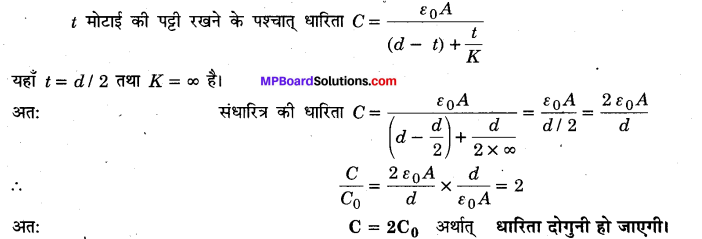

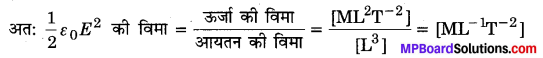

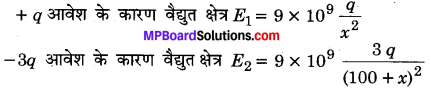

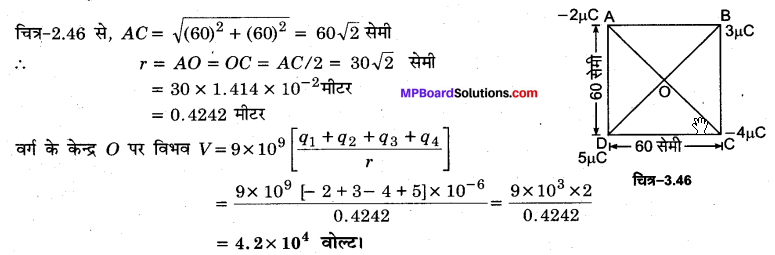

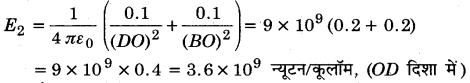

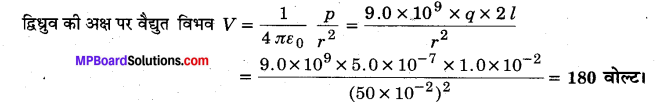

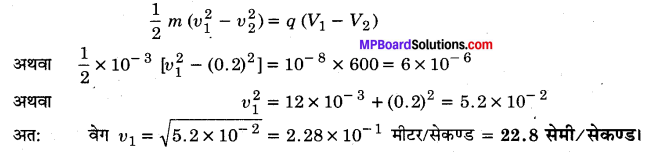

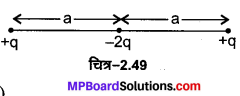

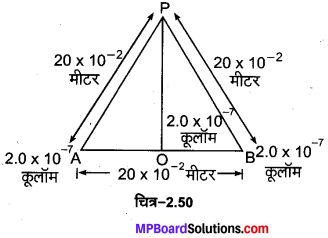

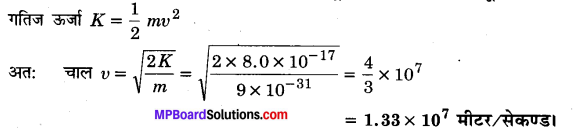

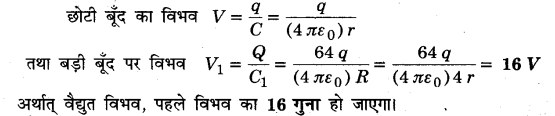

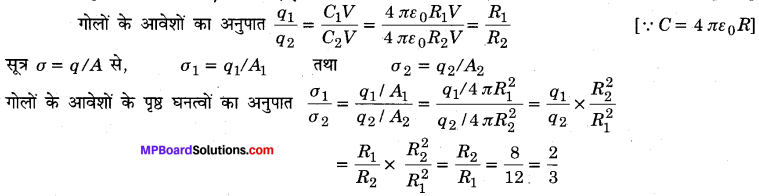

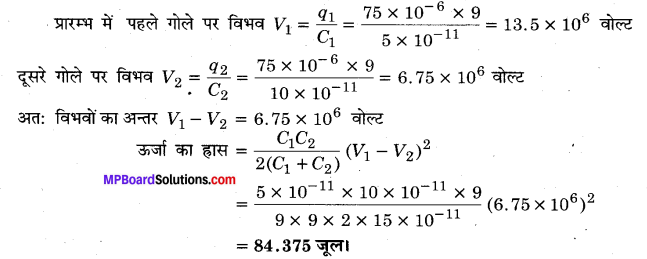

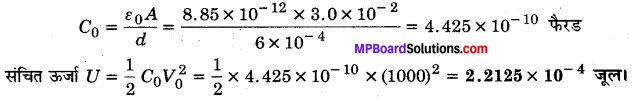

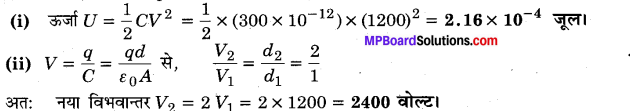

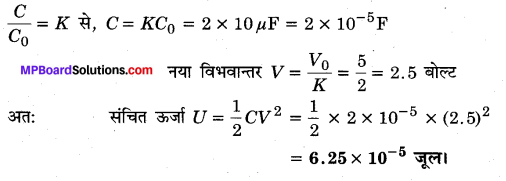

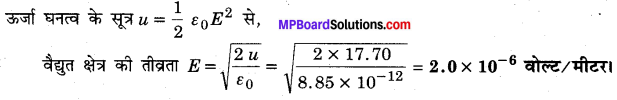

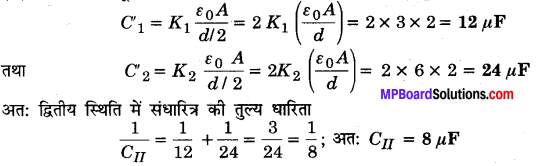

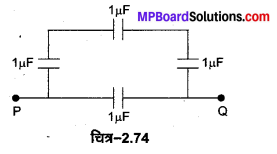

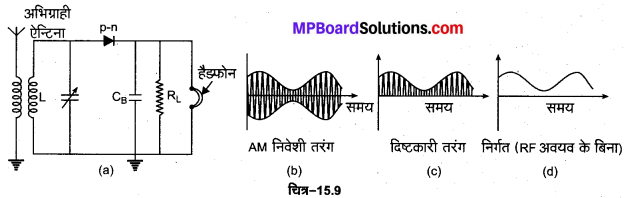

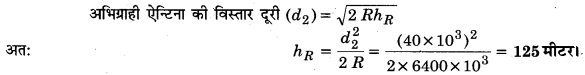

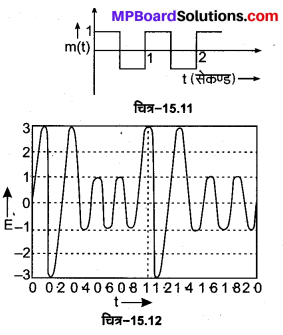

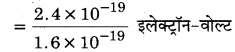

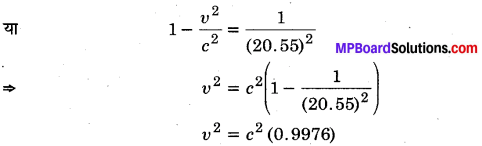

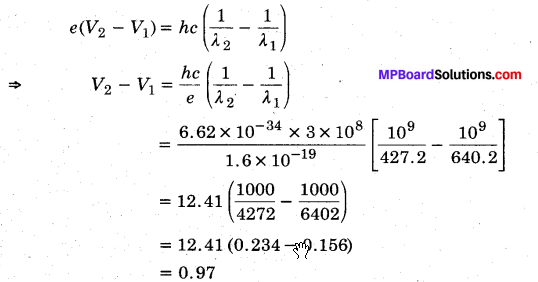

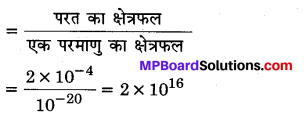

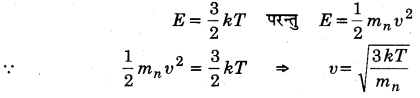

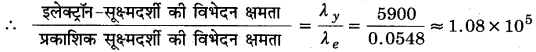

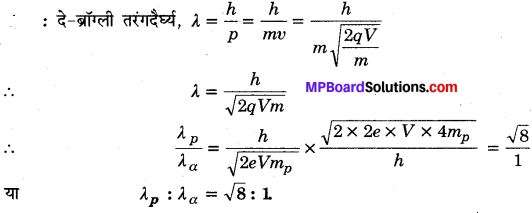

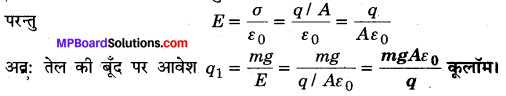

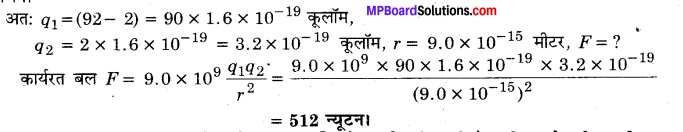

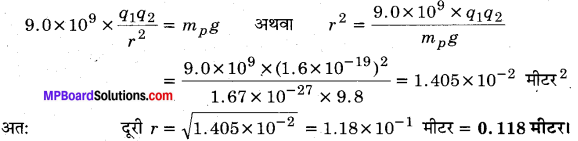

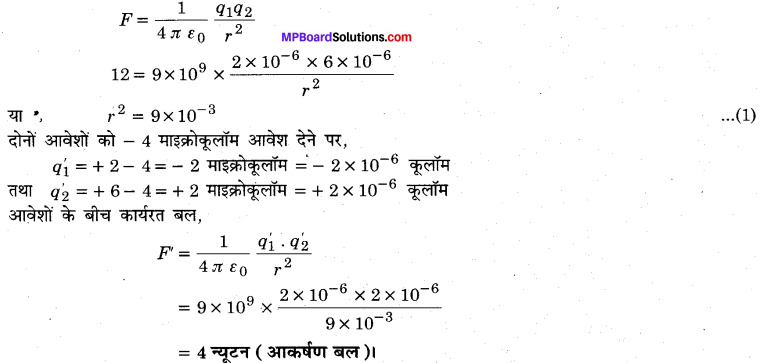

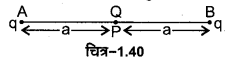

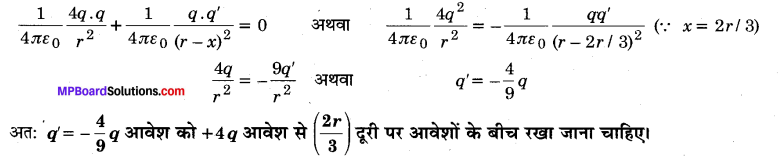

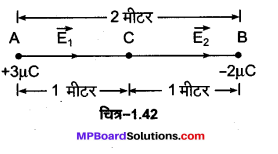

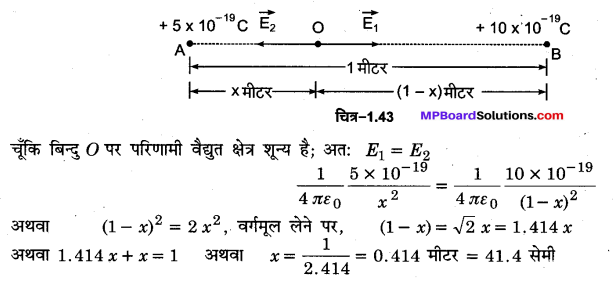

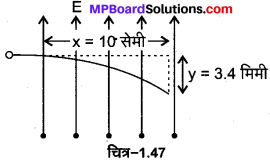

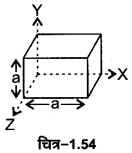

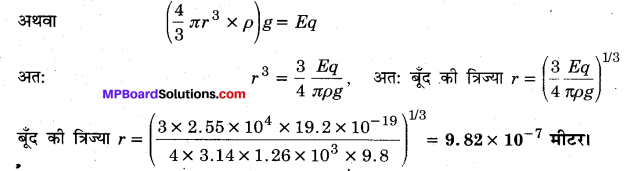

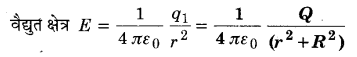

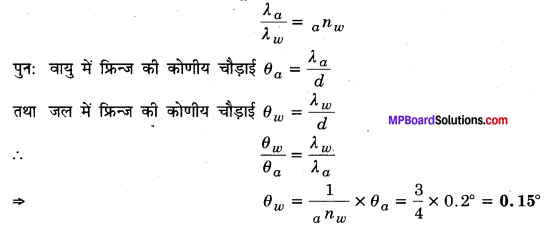

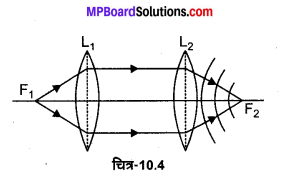

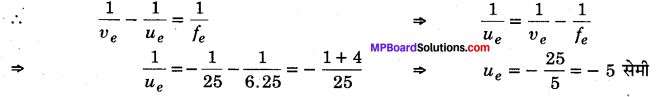

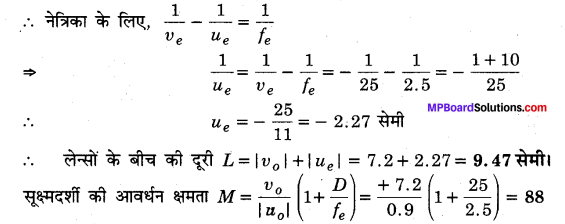

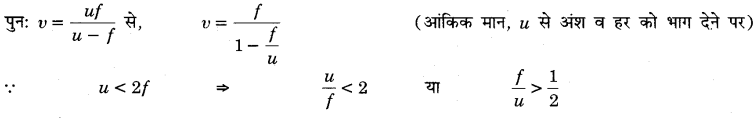

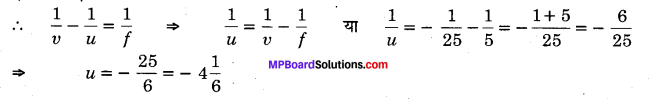

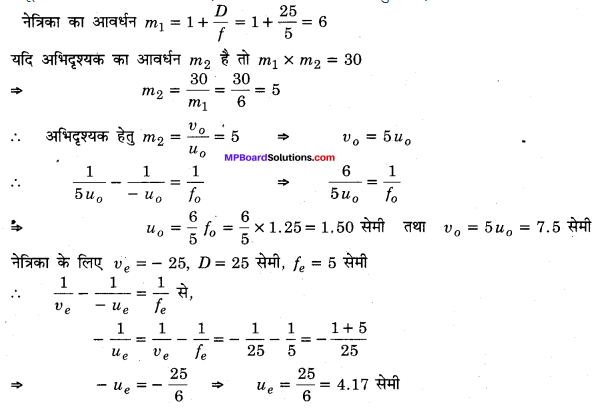

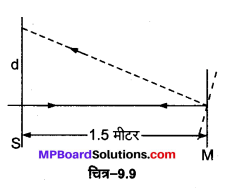

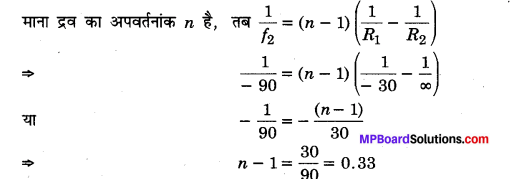

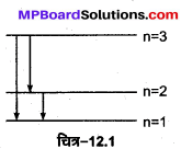

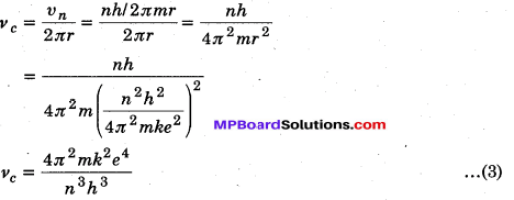

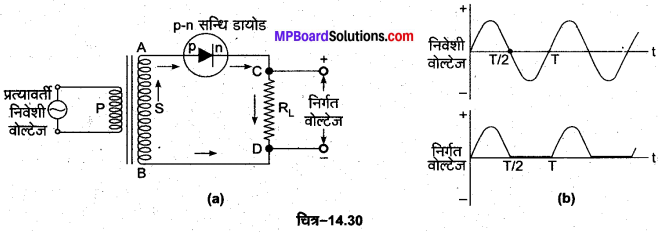

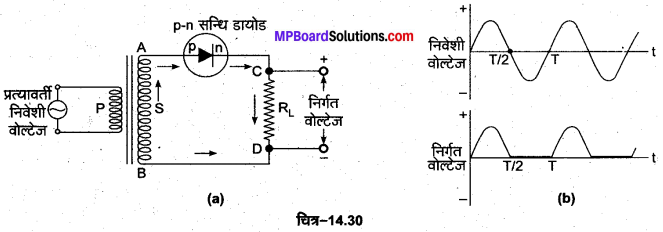

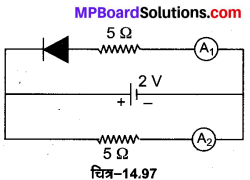

p-n सन्धि डायोड अर्द्ध-तरंग दिष्टकारी के रूप में (p-n Junction Diode as a Half Wave Rectifier)-p-n सन्धि डायोड, अग्र अभिनत स्थिति में धारा को एक ‘दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसके मार्ग में बहुत कम प्रतिरोध लगाता है तथा उत्क्रम अभिनत में धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसके मार्ग में बहुत अधिक प्रतिरोध लगाता है। इस गुण के आधार पर p-n सन्धि डायोड, डायोड वाल्व की भाँति दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। p-n सन्धि डायोड का अर्द्ध-तरंग दिष्टकारी परिपथ चित्र-14.30 (a) में तथा इसके निवेशी व निर्गत तरंग रूपों को चित्र-14.30 (b) में प्रदर्शित किया गया है।

जिस प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्टीकृत करना होता है अर्थात् निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक उच्चायी ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुण्डली (P) के सिरों के बीच लगा देते हैं। सन्धि डायोड के pक्षेत्र को ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुण्डली S के एक सिरे A से जोड़ देते हैं तथा n-क्षेत्र को एक लोड प्रतिरोध RL के सिरे C से जोड़ देते हैं। लोड प्रतिरोध RL का दूसरा सिरा D द्वितीयक कुण्डली के दूसरे सिरे B से जोड़ देते हैं। निर्गत दिष्ट वोल्टेज (या विभव) को लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त किया जाता है।

कार्य-विधि-निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, जब द्वितीयक कुण्डली का A सिरा B सिरे के सापेक्ष धनात्मक है (अर्थात् सन्धि डायोड का p-क्षेत्र धनात्मक तथा n-क्षेत्र ऋणात्मक विभव पर होता है) तो p-nसन्धि डायोड अग्र अभिनत होता है, अत: इसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार से लोड प्रतिरोध RL में धारा C से D की ओर बहती है। इसके विपरीत निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में, जब द्वितीयक कुण्डली का A सिरा B सिरे के सापेक्ष ऋणात्मक है (अथवा सन्धि डायोड का p-क्षेत्र ऋणात्मक तथा n-क्षेत्र धनात्मक विभव पर होता है) तो p-n सन्धि डायोड उत्क्रम अभिनत होता है।

इस दशा में लोड प्रतिरोध RL में धारा शून्य होती है। इस प्रकार निर्गत धारा केवल निवेशी वोल्टता के पहले आधे चक्रों में प्रवाहित होती है शेष आधे चक्र कट जाते हैं। चित्र-14.30 (b) के निचले भाग में धारा का तरंग रूप दिखाया गया है जिसमें थोड़ी-थोड़ी दूर पर (अर्थात् थोड़ी-थोड़ी देर में) धारा के एकदिशीय स्पन्द प्रदर्शित हैं। इस प्रकार p-n सन्धि डायोड अर्द्ध-तरंग दिष्टकारी की भाँति कार्य करता है।

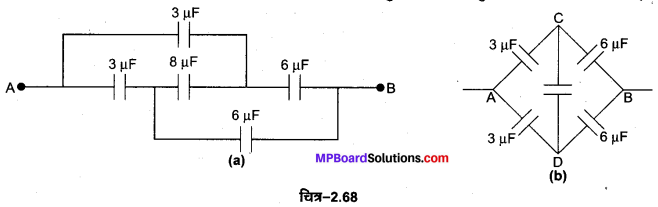

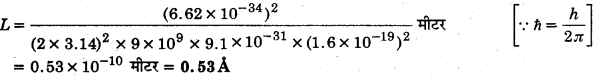

![]()

प्रश्न 7.

p-n सन्धि डायोड को पूर्ण-तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत तरंग रूप भी प्रदर्शित कीजिए। [2010, 11, 12, 13, 15, 17]

अथवा

p-n सन्धि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण-तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाइए। निर्गत तरंग-रूपों को प्रदर्शित कीजिए। [2014, 18]

अथवा

दो p-n सन्धि डायोडों को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? निवेशी तथा निर्गत

वोल्टताओं के तरंग रूपों को देते हुए, सरल परिपथ आरेख बनाकर इसकी कार्य-विधि समझाइए। [2014]

अथवा

प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक परिपथ का नामांकित आरेख बनाइए। निर्गत धारा का चित्रांकन भी कीजिए। [2018]

उत्तर :

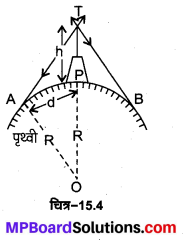

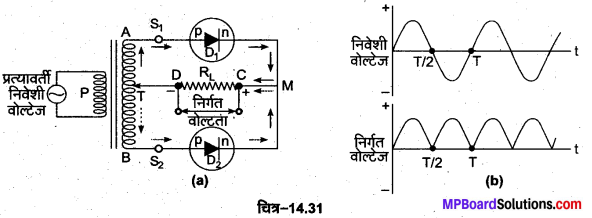

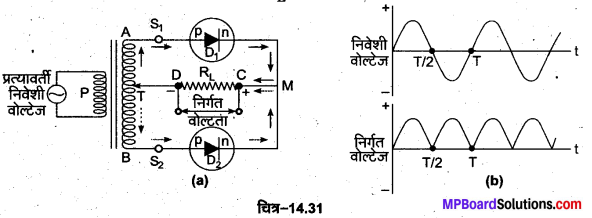

p-n सन्धि डायोड पूर्ण-तरंग दिष्टकारी के रूप में (p-n Junction Diode as Full Wave Rectifier)पूर्ण-तरंग दिष्टीकरण क्रिया में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्द्धचक्रों के समय निर्गत धारा एक ही दिशा में प्राप्त . होती है। इसके लिए दो सन्धि डायोड D1 व D2 इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि एक डायोड तरंग के पहले आधे चक्र का तथा दूसरा डायोड तरंग के दूसरे आधे चक्र का दिष्टीकरण करता है। p-n सन्धि डायोड का पूर्ण-तरंग दिष्टकारी परिपथ चित्र-14.31 (a) में दिखाया गया है तथा इसके निवेशी व निर्गत तरंग रूपों को चित्र-14.31 (b) में प्रदर्शित किया गया है।

जिस प्रत्यावर्ती वोल्टता का दिष्टकरण करना होता है (अर्थात् निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज) उसे एक ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुण्डली P के सिरों के बीच जोड़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुण्डली के A व B सिरों को दो p-n सन्धि डायोडों के p क्षेत्रों से जोड़ते हैं तथा n-सिरों को परस्पर जोड़कर इनके उभयनिष्ठ बिन्दु M तथा द्वितीयक कुण्डली S1S2 के केन्द्रीय अंश निष्कासित बिन्दु (central tapping point) T के बीच एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ देते हैं। निर्गत दिष्ट वोल्टेज को बाह्य. प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त किया जाता है।

कार्य-विधि-निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, जब द्वितीयक कुण्डली का A सिरा मध्य-बिन्दु T के सापेक्ष धनात्मक तथा B सिरा मध्य-बिन्दु T के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो सन्धि डायोड D1 अग्र अभिनत हो जाता है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जबकि इस समय सन्धि डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है और इसमें धारा नहीं बहती है। सन्धि डायोड D1 से धारा, लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर बहती है, जिससे निर्गत विभव प्राप्त होता है।

निवेशी वोल्टेज के अगले आधे चक्र में, जब ट्रांसफॉर्मर का A सिरा T के सापेक्ष ऋणात्मक तथा B सिरा धनात्मक होता है तो इस समय सन्धि डायोड D1 उत्क्रम अभिनत हो जाता है और इसमें धारा नहीं बहती है, जबकि इस समय सन्धि डायोड D2 अग्र अभिनत हो जाता है और उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। डायोड D2 से धारा, लोड प्रतिरोध RL में पुन: C से D की ओर बहती है, जिससे निर्गत विभव प्राप्त होता है।

इस प्रकार निवेशी विभव के पूर्ण चक्र के लिए बाह्य प्रतिरोध R7 में धारा C से D की ओर प्रवाहित होती है अर्थात् लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा दिष्ट धारा है। यह निर्गत धारा एकदिशीय स्पन्दों के रूप में होती है, जिसे समकारी फिल्टरों के द्वारा लगभग स्थायी धारा के.रूप में बदला जा सकता है।

प्रश्न 8.

प्रकाश उत्सर्जक डायोड ‘LED’ क्या है? एक परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रिया-विधि समझाइए। प्रचलित लैम्पों की तुलना में इसके लाभ बताइए। [2016]]

अथवा

LED क्या होता है? इसका सिद्धान्त समझाइए। LED में प्रयोग में आने वाली किसी अर्द्धचालक का नाम लिखिए। [2018]

उत्तर :

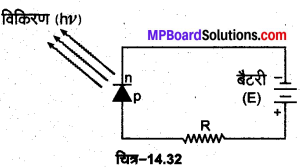

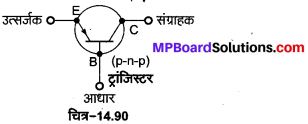

प्रकाश उत्सर्जक डायोड (Light Emitting Diode : ‘LED’)-प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक विशिष्ट प्रकार का अधिक अपमिश्रित (highly doped) p-n सन्धि डायोड होता है जो अग्र-अभिनति (forward biasing) में प्रकाश उत्सर्जित करता है।

प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) सेल एक ऐसी युक्ति है जो अभिनत बैटरी से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। LED का प्रतीक चिह्न तथा परिपथ आरेख चित्र-14.32 में प्रदर्शित किया गया है। LED बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड (GaAs), गैलियम फॉस्फाइड (GaP), गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड (GaAsP) आदि पदार्थ प्रयुक्त किये जाते हैं। LED के p-क्षेत्र को अभिनत बैटरी के धन सिरे से तथा n-क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से सम्बन्धित किया जाता है। परिपथ में एक धारा सीमक (current limiting) प्रतिरोध R लगाते हैं जो LED में प्रवाहित धारा को सुरक्षित सीमा से बढ़ जाने पर क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। hv उत्सर्जित विकिरण (दृश्य अथवा अदृश्य) की ऊर्जा है।

कार्यविधि (Working)-जब LED को अग्र-अभिनत किया जाता है तो n-क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक अर्थात् इलेक्ट्रॉन तथा p-क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक अर्थात् कोटर सन्धि की ओर गति करते हैं तथा सन्धि क्षेत्र में परस्पर संयोजित हो जाते हैं। संयोजन की इस क्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा, वैद्युतचुम्बकीय तरंगों के रूप में सन्धि पर उत्पन्न हो जाती है। ऐसे वैद्युतचुम्बकीय फोटॉन जिनकी ऊर्जा LED के पदार्थ के वर्जित ऊर्जा अन्तराल (forbidden energy gap) के बराबर या उससे कम होती है, LED की सन्धि से बाहर प्रकाश के रूप में आ जाती है। जैसे-जैसे अग्र धारा का मान बढ़ता है LED से उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ती जाती है और अन्ततः अपना महत्तम मान प्राप्त कर लेती है। यदि अग्र धारा का मान और अधिक बढ़ाएँ तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता पुनः घटने लगती है, अत: LED की अभिनति इस प्रकार समायोजित की जाती है कि वह अधिकतम प्रकाश उत्सर्जित करे अर्थात् उसकी दक्षता (efficiency) महत्तम हो।

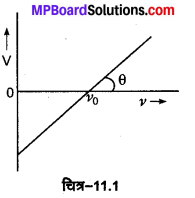

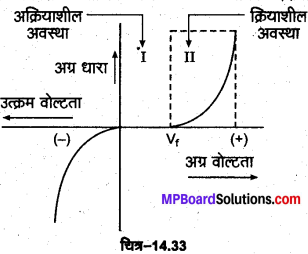

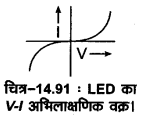

LED के अभिलक्षण (Characteristics of LED)-LED अवस्था । का वोल्टता-धारा (V-I) अभिलाक्षणिक वक्र, किसी सामान्य p-n. अग्र धारा सन्धि डायोड की भाँति ही होता है, जिसे चित्र-14.33 में प्रदर्शित किया गया है। वक्र में Vf, LED की आन्तरिक अवरोध वोल्टता को प्रदर्शित करता है जिसका मान बैटरी की उस वोल्टता के बराबर होता है जिस पर या जिससे अधिक वोल्टता पर LED में सुचारु रूप से धारा का प्रवाह होता है। अतः वक्र में क्षेत्र-I LED की अक्रियाशील अवस्था (non-active state) को तथा क्षेत्र-II, LED की क्रियाशील अवस्था (active state) को प्रदर्शित करता है।

LED की परम्परागत प्रदीप्त लैम्पों से तुलना (Comparison of LED’s with Common Incandescent Lamps)-

- LED के संचालन के लिए प्रदीप्त लैम्पों की तुलना में बहुत कम वैद्युत वोल्टता एवं शक्ति की आवश्यकता होती है।

- LED की दक्षता परम्परागत प्रदीप्त लैम्पों से कई गुना अधिक होती है।

- LED का आकार परम्परागत लैम्पों के आकार की अपेक्षा बहुत छोटा होता है।

- LED का जीवनकाल, परम्परागत प्रदीप्त लैम्पों की तुलना में बहुत अधिक होता है।

- LED के पूर्ण-प्रदीपन के लिए परम्परागत प्रदीप्त लैम्पों की तुलना में बहुत कम समय की आवश्यकता होती है।

- LED से उत्सर्जित प्रकाश में ऊष्मीय ऊर्जा लगभग नगण्य होती है, अत: ये ठण्डा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं जबकि . परम्परागत प्रदीप्त लैम्प से उत्सर्जित प्रकाश में ऊष्मीय ऊर्जा भी सम्मिलित रहती है।

- LED पर्यावरण तथा पारिस्थितिक तन्त्र (ecosystem) को बहुत कम क्षति पहुँचाते हैं। अत: ये अधिक पारिस्थितिक मित्र (eco-friendly) युक्ति है।

LED के उपयोग (Uses of LED)-इसके निम्नलिखित उपयोग हैं

- कम्प्यूटर तथा कैलकुलेटर के अंक व शब्द प्रदर्शन (alpha numeric display) में LED का प्रयोग किया जाता है।

- चोर सूचक घण्टी (burglar alarm) बनाने में LED का प्रयोग किया जाता है।

- प्रकाशीय कम्प्यूटर मैमोरी में सूचना प्रवेश के लिए LED का प्रयोग किया जाता है।

- LED का उपयोग टी०वी०, डी०वी०डी० प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर आदि के रिमोट में अवरक्त विकिरण के उत्सर्जन के लिए किया जाता है।

प्रश्न 9.

फोटो डायोड प्रकाश संसूचक की भाँति कार्य करता है। स्पष्ट कीजिए। [2017]

अथवा

फोटो डायोड में p-n सन्धि डायोड किस प्रकार से संयोजित किया जाता है? इसका क्या उपयोग है? [2016]

अथवा

फोटो डायोड क्या है? प्रकाश संसूचक के रूप में इसके अनुप्रयोग को समझाइए। [2018]

उत्तर :

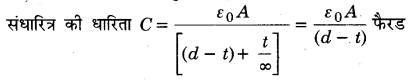

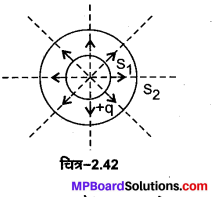

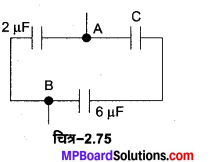

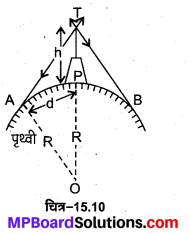

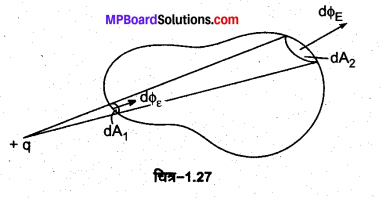

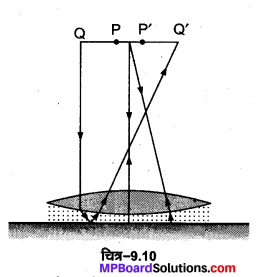

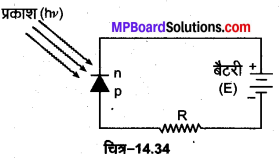

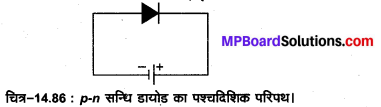

फोटो डायोड (Photo Diode)-फोटो डायोड एक, ऐसी युक्ति है जो प्रकाशित संकेतों के संसूचन में : प्रयुक्त की जाती है। फोटो डायोड एक प्रकाश संवेदनशील (photosensitive) अर्द्धचालक से बना p-n सन्धि डायोड है जो उत्क्रम अभिनति (reverse biasing) अथवा पश्च-दिशिक में कार्य करता है। यह डायोड सन्धि प्रकाश-प्रभाव पर आधारित है।

रचना- फोटो डायोड का निर्माण करने हेतु एक p-n सन्धि को, जिसका p-क्षेत्र बहुत पतला व पारदर्शी हो, एक काँच अथवा प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखा जाता है कि सन्धि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलतापूर्वक पहुँच जाए। आवरण में प्रयुक्त प्लास्टिक के शेष भागों पर काला पेन्ट कर देते हैं।

कार्यविधि-फोटो डायोड का विद्युतीय परिपथ चित्र-14.34 में प्रदर्शित है। जब p-n सन्धि पर बिना प्रकाश डाले पर्याप्त वोल्टेज (0.1 वोल्ट) लगाकर उत्क्रम अभिनत किया जाता है तो सन्धि के दोनों ओर के अल्पसंख्यक वाहक सन्धि को पार कर जाते हैं, जिसके कारण एक संतृप्त परन्तु लघु धारा (कुछ µA की) का प्रवाह आरम्भ हो जाता है। इस धारा को अदीप्त धारा (dark current) कहते हैं। इस धारा की दिशा सन्धि पर क्षेत्र n से p की ओर होती है। यदि p-n सन्धि पर इतनी ऊर्जा का प्रकाश डाला जाए जिसका परिमाण सन्धि के निषिद्ध ऊर्जा अन्तराल Eg से अधिक (hv > Eg) हो तो, सन्धि के समीप अल्पसंख्यक वाहकों का घनत्व बढ़ जाता है।

सन्धि के उत्क्रम अभिनत होने के कारण जब ये वाहक सन्धि को पार करते हैं तो ये सन्धि पर उत्पन्न धारा की प्रबलता को बढ़ा देते हैं। इस कारण परिपथ की कुल धारा का मान बढ़ जाता है, इस धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। फोटो डायोड की सन्धि को प्रदीप्त करने के बाद सन्धि पर पहले से ही मौजूद संतृप्त धारा के मान में हुए परिवर्तन को ज्ञात करके सन्धि पर आपतित प्रकाश की तीव्रता की गणना कर ली जाती है। इस प्रकार यह डायोड प्रकाश संसूचक (light detector) की भाँति कार्य कक्षाएँ।

उपयोग

- इसका उपयोग प्रकाश संचालित कुँजियों में किया जाता है।

- कम्प्यूटर पंच कार्डों आदि को पढ़ने में किया जाता है।

![]()

प्रश्न 10.

सौर सेल की कार्य-विधि उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। इसके उपयोग भी लिखिए।

अथवा

सोलर सेल की संरचना तथा कार्य-विधि समझाइए। [2018]

उत्तर :

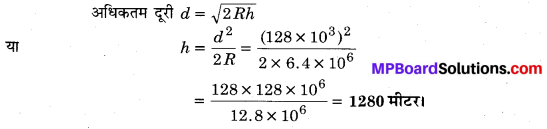

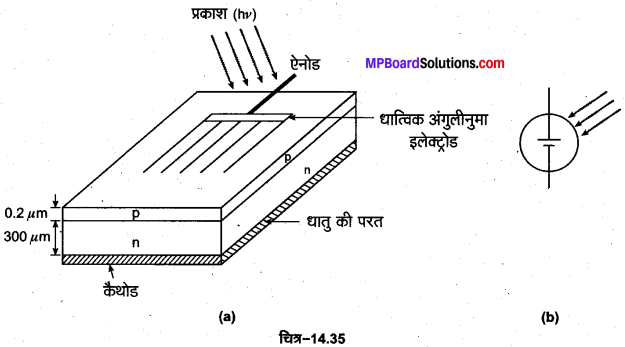

सौर सेल (Solar Cell)-सौर सेल एक विशिष्ट प्रकार का अनअभिनत (unbiased) p-n सन्धि डायोड होता है जो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल में p-n सन्धि डायोड का p-टाइप क्षेत्र काफी पतला (लगभग 0.2 um) होता है जिससे इस पर आपतित प्रकाशफोटॉन बिना अधिक अवशोषित हुए p-n सन्धि पर पहुँच जाते हैं। p-टाइप क्षेत्र से एक धात्विक अंगुलीनुमा इलेक्ट्रोड (finger electrode) सम्बन्धित रहता है जो ऐनोड का कार्य करता है। डायोड के n-टाइप क्षेत्र के पदार्थ की प्रकृति, p-टाइप क्षेत्र के पदार्थ की प्रकृति के समान होती है परन्तु इसकी मोटाई p-टाइप क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक (लगभग 300 um) होती है। इसके नीचे एक धातु की परत होती है जो कैथोड की भाँति कार्य करती है। सौर सेल की संरचना को चित्र-14.35 (a) तथा इसके प्रतीक को चित्र-14.35 (b) में प्रदर्शित किया गया है।

कार्य-विधि- सौर सेल बनाने के लिए सिलिकन अर्द्धचालक (Eg = 1.2 ev) तथा गैलियम आर्सेनाइड अर्द्धचालक (GaAs, Eg ≈1:53 ev) का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सौर-विकिरण की अधिकतम ऊर्जा लगभग 1.5 ev कोटि की होती है। गैलियम आर्सेनाइड की फोटॉन अवशोषण क्षमता (अवशोषण गुणांक) लगभग 104 प्रति सेमी अति उच्च होती है। अत: यह सौर सेल बनाने के लिए सिलिकन की तुलना में श्रेष्ठ है। जब सूर्य का प्रकाश सौर सेल पर आपतित होता है तो यह p-टाइप क्षेत्र को पार कर p-n सन्धि पर पहुँच जाता है, जहाँ पर यह सहसंयोजी बन्धों को तोड़कर इलेक्ट्रॉन-कोटर युग्म उत्पन्न कर देता है।

अवक्षय परत में n-क्षेत्र से p-क्षेत्र की ओर विद्यमान वैद्युत क्षेत्र E; के कारण p-क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन-कोटर युग्म के इलेक्ट्रॉन n-क्षेत्र की ओर गति करते हैं और शेष बचे कोटर p-क्षेत्र में रह जाते हैं। n-क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन-कोटर युग्म के कोटर वैद्युत क्षेत्र E; के कारण p क्षेत्र की ओर गति करते हैं और शेष बचे इलेक्ट्रॉन n क्षेत्र में रह जाते हैं। इस प्रकार p-क्षेत्र में अतिरिक्त कोटर एवं n-क्षेत्र में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण यह युक्ति एक बैटरी की भाँति व्यवहार करती है।

एक सौर सेल से लगभग 0.4 वोल्ट से 0.5 वोल्ट पर लगभग 60 मिलीऐम्पियर धारा प्राप्त होती है। अतः व्यावहारिक उपयोग के लिए अनेक सौर सेलों को एक विशेष श्रेणीक्रम एवं समान्तर-क्रम संयोजन में व्यवस्थित कर. प्रयुक्त करते हैं। सौर सेलों के संयोजन से बनी यह युक्ति सोलर पैनल (solar panel) कहलाती है।

सौर सेल के उपयोग (Uses of Solar Cell)-

1. सौर सेलों से बने सोलर पैनलों का प्रयोग सुदूर क्षेत्रों (remote areas) में जहाँ वैद्युत ऊर्जा के कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं, स्ट्रीट लाइट, रेडियो, टेलीविजन आदि उपकरणों को चलाने में किया जाता है।

2. सौर सेलों से बने सोलर पैनलों का प्रयोग सोलर वाटर हीटर के रूप में किया जाता है।

3. कृत्रिम उपग्रहों में लगी बैटरियों के आवेशन के लिए सोलर पैनलों का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 11.

जेनर डायोड क्या है? इसकी धारा-वोल्टता अभिलाक्षणिक खींचिए तथा समझाइए कि यह वोल्टता . नियन्त्रक के रूप में कैसे कार्य करता है? [2015]

अथवा

जेनर डायोड क्या होता है? इसका प्रतीक चिह्न प्रदर्शित कीजिए। जेनर डायोड का वोल्टता नियन्त्रक के रूप में प्रयोग परिपथ बनाकर समझाइए। [2015]

अथवा

जेनर डायोड क्या है? एक परिपथ आरेख की सहायता से जेनर डायोड का उपयोग, वोल्टता नियन्त्रक के रूप में समझाइए। [2015, 16]

अथवा

जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर (stablizer) के रूप में परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। [2014, 15, 17, 18]

अथवा

उचित परिपथ आरेख की सहायता से विभव नियन्त्रक के रूप में जेनर डायोड की क्रियाविधि समझाइए। [2016]]

अथवा

वोल्टता-नियन्त्रक के रूप में जेनर डायोड की उपयोगिता उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। [2017, 18]

उत्तर :

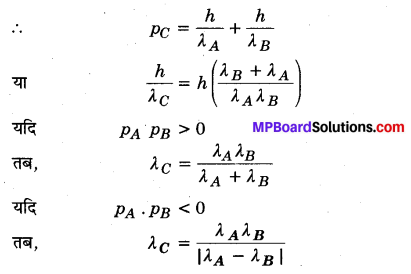

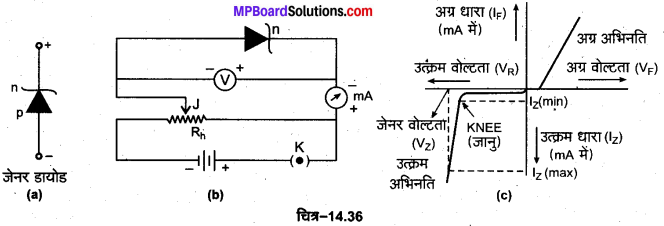

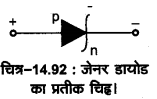

जेनर डायोड अथवा भंजक डायोड (Zener Diode or Breakdown Diode)—“जेनर डायोड विशेष रूप से निर्मित अधिक अपमिश्रित (heavily doped) p-n सन्धि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनति में भंजक वोल्टता (breakdown voltage) पर बिना खराब हुए निरन्तर कार्य कर सकता है।” जेनर डायोड का प्रतीक [चित्र-14.36 (a)] से प्रदर्शित है।

जेनर डायोड में p-n सन्धि डायोड के अधिक अपमिश्रित होने के कारण p-क्षेत्र में ग्राही तथा n-क्षेत्र में दाता अशुद्धियों के उच्च घनत्व के कारण अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत कम (लगभग 1 µm) हो जाती है जिसके फलस्वरूप बाह्य बैटरी द्वारा आरोपित सूक्ष्म उत्क्रम वोल्टता (5 वोल्ट) के संगत सन्धि क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है। यह प्रबल वैद्युत क्षेत्र संयोजी बैण्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को चालन बैण्ड में जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा दे देता है।

यह इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत से होकर n-क्षेत्र की ओर गति करता है। ये इलेक्ट्रॉन ही भंजन के समय उच्च धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं। उच्च वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना आन्तरिक क्षेत्रीय उत्सर्जन अथवा क्षेत्रीय आयनन कहलाता है। एक निश्चित उत्क्रम वोल्टता (Vz) के पश्चात् उत्क्रम धारा Iz का मान वोल्टता परिवर्तन के सापेक्ष बहुत तेजी से बढ़ता है। यह निश्चित उत्क्रम वोल्टता, जेनर वोल्टेज (zener voltage) कहलाता है तथा पश्च धारा का अनियन्त्रित रूप से तेजी से बढ़ना जेनर भंजन (zener breakdown) कहलाता है।

जेनर डायोड का धारा-वोल्टता अभिलाक्षणिक वक्र- जेनर डायोड की धारा-वोल्टता अभिलक्षण का विद्युत परिपथ आरेख चित्र-14.36 (b) में प्रदर्शित है। सर्वप्रथम कुंजी K को लगाकर धारा नियन्त्रक Rh की सपी कुंजी J को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसके समान्तर क्रम में जुड़े वोल्टमीटर V का पाठ्यांक न्यूनतम हो जाए। इस स्थिति में वोल्टमीटर V तथा मिलीमीटर mA का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। पश्च वोल्टता को धीरे-धीरे बढ़ाकर उसके संगत वोल्टमीटर V तथा मिलीअमीटर (mA) के पाठ्यांक नोट कर लेते हैं।

इस पश्च वोल्टता को तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक कि मिलीअमीटर mA के पाठ्यांकों में अचानक से वृद्धि न हो जाए। जिस क्षण ऐसा होता है उस क्षण वोल्टमीटर का पाठ्यांक जेनर भंजक वोल्टता Vz को. निरूपित करेगा। पश्च वोल्टता Vz को थोड़ा सा बढ़ाकर, उसके संगत पश्च धारा के मानों को नोट कर लेते हैं। इन पाठ्यांकों की सहायता धारा i व वोल्टता में ग्राफ खींचते है। यही ग्राफ जेनर डायोड का धारा वोल्टता अभिलक्षण ग्राफ कहलाता है [चित्र-14.36(c)]]

जेनर डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी जेनर वोल्टता नियत रहती है। इसी गुण के कारण जेनर डायोड को दिष्ट वोल्टता नियन्त्रक (dc voltage regulator) के रूप में प्रयोग किया जाता है।

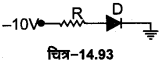

जेनर डायोड वोल्टता नियन्त्रक के रूप में (Zener Diode as Voltage Stabilizer)- जेनर डायोड को वोल्टता नियन्त्रक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए आवश्यक परिपथ को चित्र-14.37 में प्रदर्शित किया गया है। जेनर डायोड पर एक स्पन्दित दिष्ट वोल्टता Vinput को श्रेणीक्रम में संयोजित प्रतिरोध R से होते हुए जेनर डायोड से इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जेनर डायोड उत्क्रम अभिनत हो। जब निवेशी वोल्टता में वृद्धि होती है तो जेनर डायोड तथा प्रतिरोध R से प्रवाहित होने वाली धारा में वृद्धि हो जाती है। यदि जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता Vinput का मान जेनर डायोड के जेनर वोल्टता (Vz) से अधिक है तो डायोड भंजन स्थिति में होता है तथा जेनर डायोड की जेनर वोल्टता नियत रहती है, अत: जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना ही R के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि हो जाती है।

इसी प्रकार जब निवेशी वोल्टता घटती है तो जेनर डायोड व प्रतिरोध R से प्रवाहित होने वाली धारा में कमी हो जाती है। अब जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना ही R के सिरों पर वोल्टता में कमी हो जाती है। इस पर निवेशी वोल्टता के बढ़ने या घटने पर जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि अथवा कमी हो जाती है। इस प्रकार जेनर डायोड वोल्टता नियन्त्रक के रूप में कार्य करता है।

![]()

प्रश्न 12.

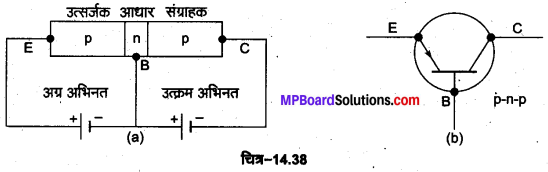

ट्रांजिस्टर क्या होता है? आवश्यक चित्र की सहायता से p-n-p ट्रांजिस्टर की रचना तथा कार्यविधि समझाइए।

अथवा

p-n-p ट्रांजिस्टर की रचना एवं कार्य-विधि का वर्णन कीजिए। [2017]

उत्तर :

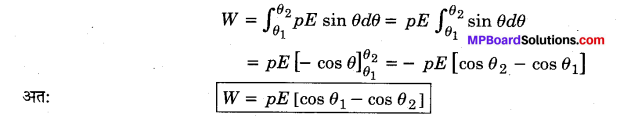

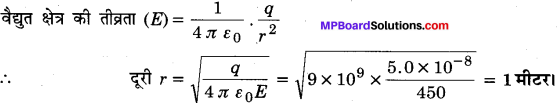

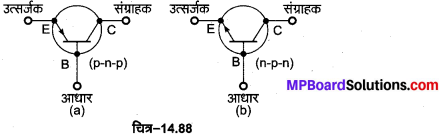

ट्रांजिस्टर (Transistor)-सन्धि ट्रांजिस्टर p तथा n प्रकार के अर्द्धचालकों से बनी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं

- p-n-p ट्रांजिस्टर,

- n-p-n ट्रांजिस्टर।

1. P-n-p ट्रांजिस्टर की रचना-इसमें n-टाइप अर्द्धचालक की एक बहुत पतली परत को दो p-टाइप अर्द्धचालकों के छोटे-छोटे क्रिस्टलों के बीच दबाकर रखते हैं [चित्र-14.38 (a)]। इस बहुत पतली n परत को आधार (base) तथा इसके बाएँ व दाएँ क्रिस्टलों को क्रमशः उत्सर्जक (emitter) व संग्राहक (collector) कहते हैं। इन्हें क्रमश: B, E तथा C से प्रदर्शित करते हैं। उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष, धन विभव तथा संग्राहक को आधार के सापेक्ष, ऋण विभव दिया जाता है। इस प्रकार बायीं ओर की.उत्सर्जक आधार (p-n) संधि अग्र अभिनत (अल्प प्रतिरोध वाली) है तथा दायीं ओर की आधार संग्राहक (n-p) संधि उत्क्रम अभिनत (उच्च प्रतिरोध वाली) है। इसका प्रतीक चित्र-14.38 (b) में दिखाया गया है, जिसमें बाण की दिशा वैद्युत धारा की दिशा (कोटरों के चलने की दिशा) को प्रदर्शित करती है।

p-n-p ट्रांजिस्टर की कार्य-विधि- चित्र-14.39 में p-n-p ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार परिपथ दिखाया. गया है। इसके दोनों p-क्षेत्रों में आवेश वाहक (धन) कोटर होते हैं, जबकि n-क्षेत्र में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बायीं ओर की उत्सर्जक-आधार (p-n) सन्धि को बैटरी से थोड़ा-सा अग्र अभिनत विभव VEB देते हैं, जबकि दायीं ओर की आधार-संग्राहक (n-p) सन्धि को बैटरी से बड़ा उत्क्रम अभिनत विभव VCB देते हैं।

उत्सर्जक-आधार (p-n) सन्धि के अग्र अभिनत होने के कारण, p-क्षेत्र में उपस्थित कोटर आधार की ओर गति करते हैं, जबकि n-क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन p-क्षेत्र (उत्सर्जक) की ओर गति करते हैं। चूँकि आधार बहुत पतला है

इस कारण इसमें प्रवेश करने वाले अधिकतर कोटर (लगभग 98%) इसे पार करके संग्राहक C तक पहुँच जाते हैं, जबकि उनमें से बहुत कम (लगभग 2%) आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं। जैसे ही कोई कोटर इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है वैसे ही उत्सर्जक में बैटरी के धन ध्रुव के निकट एक सहसंयोजक बन्ध टूट जाता है। बन्ध टूटने से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव से बैटरी में प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी क्षण एक नया इलेक्ट्रॉन बैटरी VEB के ऋण सिरे से निकलकर आधार B में प्रवेश करता है। ठीक इसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक E में से निकलकर बैटरी VEB के धन सिरे पर पहुँचता है। इस कारण उत्सर्जक E में एक कोटर उत्पन्न हो जाता है, जो आधार की ओर चलना प्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार आधार उत्सर्जक परिपथ में एक क्षीण आधार धारा (IB) बहने लगती है।

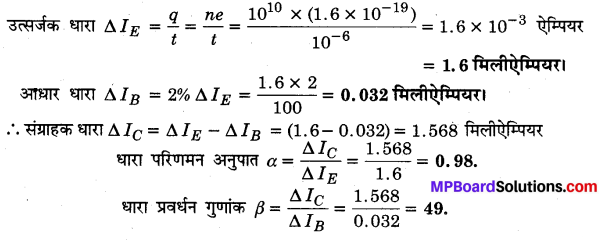

जो कोटर संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं, वे उत्क्रम अभिनत के कारण टर्मिनल C पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही कोई कोटर टर्मिनल C पर पहुँचता है, बैटरी VCB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन आकर उसे उदासीन कर देता है, पुनः ठीक इसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक E से निकलकर बैटरी VEB के धन सिरे पर पहुँच जाता है। इस कारण उत्सर्जक में एक कोटर उत्पन्न हो जाता है जो आधार की ओर चलना प्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में सग्राहक धारा Ic बहने लगती है। आधार टर्मिनल B से चलने वाली धारा को आधार धारा IB तथा संग्राहक टर्मिनल C से बाहर जाने वाली धारा को संग्राहक धारा IC कहते हैं। धाराएँ IB तथा IC मिलकर उत्सर्जक E में प्रवेश करती हैं, अतः इसे उत्सर्जक धारा IE कहते हैं।

अत: IE = IB +Ic

इस प्रकार p-n-p ट्रांजिस्टर के अन्दर धारा प्रवाह कोटरों के उत्सर्जक से संग्राहक की ओर चलने के कारण होता है, जबकि बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण होता है।

आधार के बहुत पतला होने के कारण आधार में संयोजित होने वाले कोटर-इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। इस कारण लगभग सभी कोटर, जो उत्सर्जक से आधार में प्रवेश करते हैं, संग्राहक तक पहुँच जाते हैं इसलिए संग्राहक धारा Ic, उत्सर्जक धारा IE से कुछ ही कम होती है।

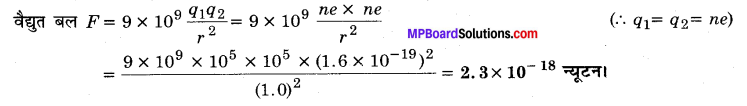

प्रश्न 13.

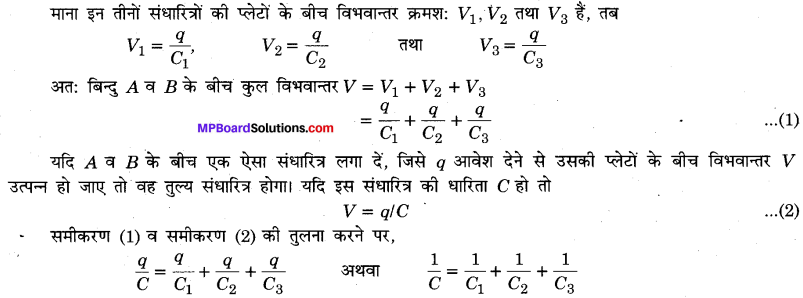

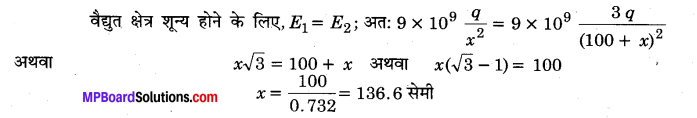

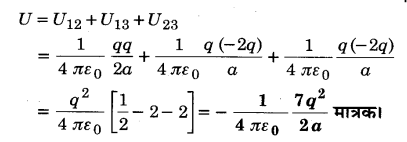

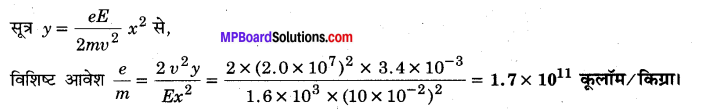

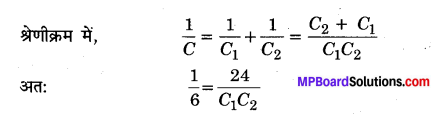

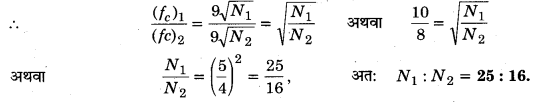

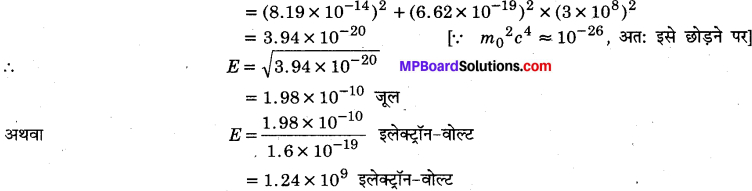

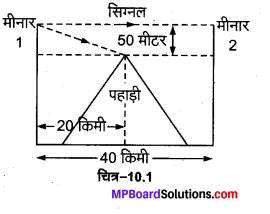

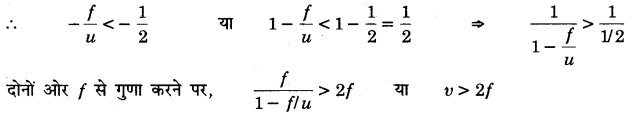

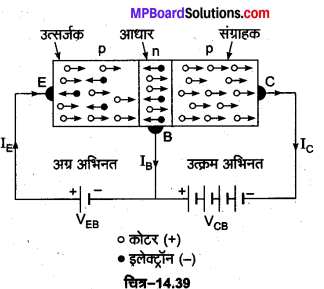

आवश्यक चित्र की सहायता से n-p-n ट्रांजिस्टर की रचना तथा कार्यविधि समझाइए। [2012]

अथवा

n-p-n ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रिया को समझाइए। इसमें आधार पतला क्यों होता है? p-n-p ट्रांजिस्टर की तुलना में यह अधिक उपयोगी क्यों है? [2018]

उत्तर :

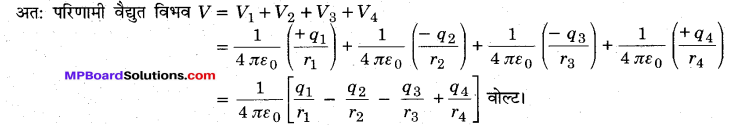

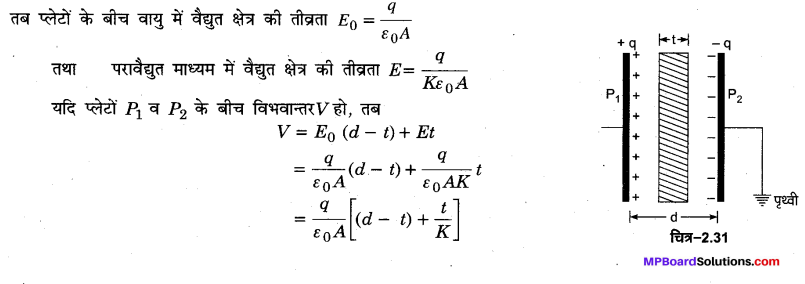

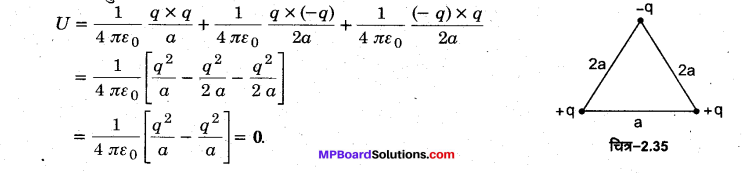

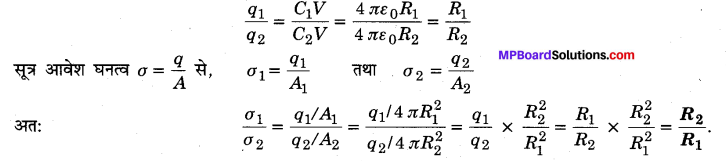

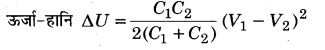

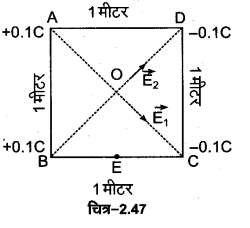

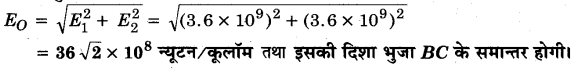

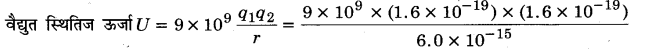

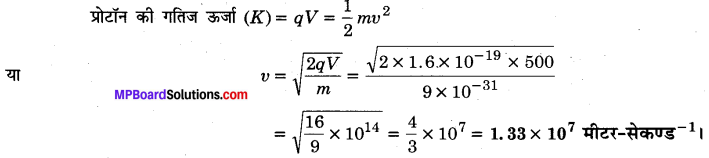

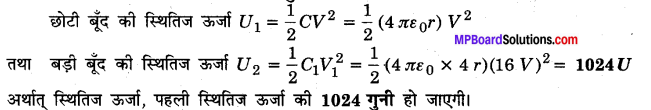

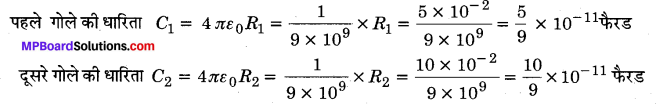

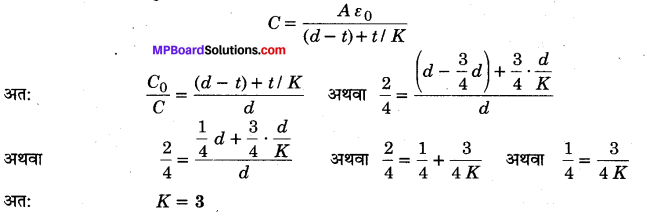

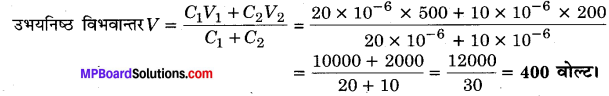

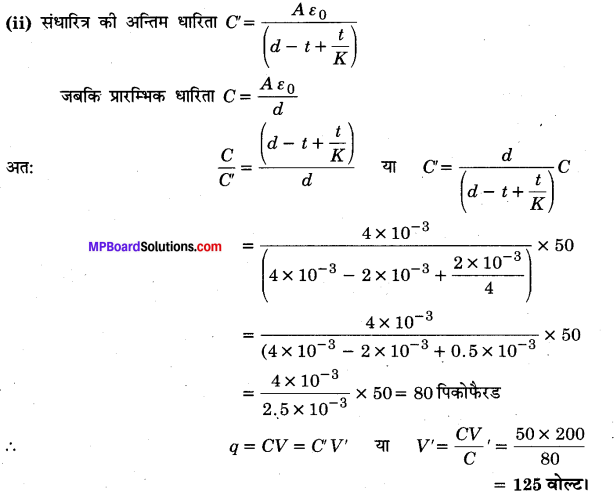

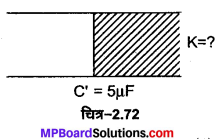

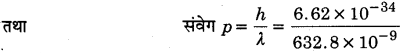

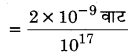

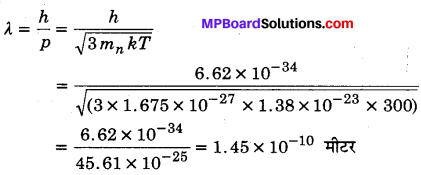

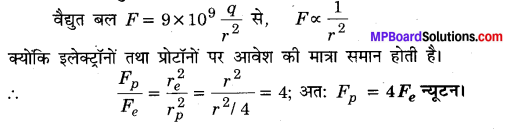

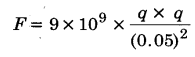

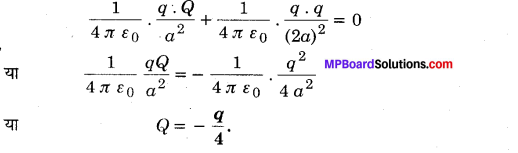

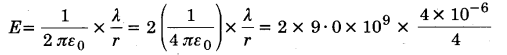

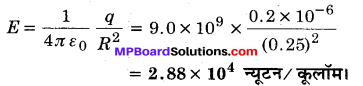

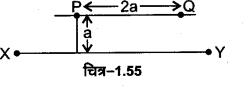

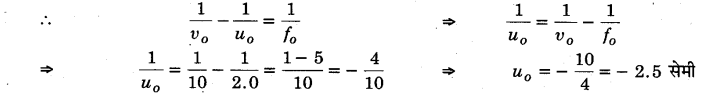

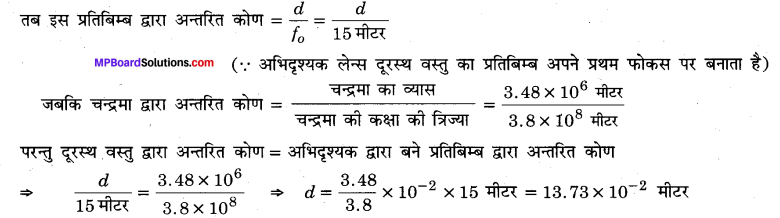

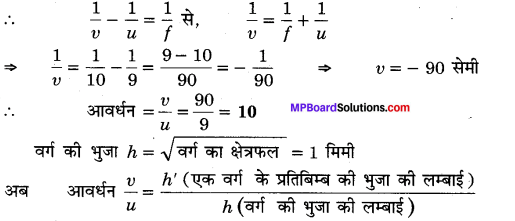

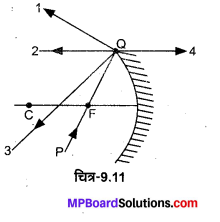

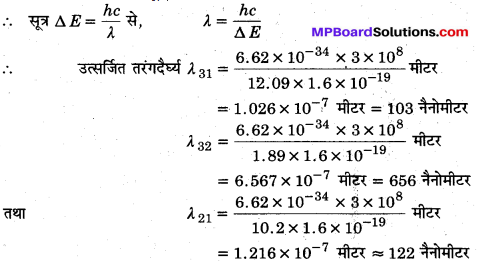

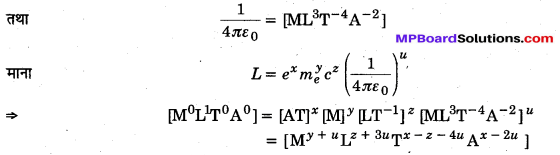

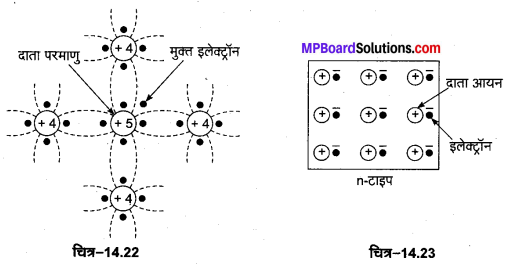

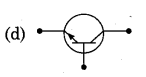

n-p-n ट्रांजिस्टर की रचना-इसमें p-टाइप अर्द्धचालक की एक बहुत पतली परत को दो n-टाइप अर्द्धचालकों के छोटे-छोटे क्रिस्टलों के बीच दबाकर रखते हैं। इस पतली परत p को आधार (base) तथा इसके बाएँ व दाएँ क्रिस्टलों को क्रमश: उत्सर्जक (emitter) व संग्राहक (collector) कहते हैं। इन्हें क्रमश: B, E तथा C से प्रदर्शित करते हैं। उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष, ऋण विभव तथा संग्राहक को आधार के सापेक्ष धन विभव दिया जाता है। इस प्रकार बायीं ओर की उत्सर्जक-आधार (n-p) सन्धि अग्र अभिनत है तथा दायीं ओर की आधार-संग्राहक (p-n) सन्धि उत्क्रम अभिनत है। इसका प्रतीक चित्र-14.40 (b) में दिखाया गया है, जिसमें बाण की दिशा वैद्युत धारा की दिशा .(इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा) को प्रदर्शित करती है।

n-p-n ट्रांजिस्टर की कार्यविधि-n-p-n ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार परिपथ [चित्र-14.41] में दिखाया गया है। इसके दोनों n-क्षेत्रों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि मध्य के पतले p-क्षेत्र में आवेश वाहक (धन) कोटर होते हैं। इसमें बायीं ओर के उत्सर्जक आधार (n-p) सन्धि को बैटरी से थोड़ा-सा अग्र अभिनत विभव VBE दिया जाता है, जबकि दायीं ओर की आधार संग्राहक (p-n) सन्धि को बैटरी से बड़ा उत्क्रम अभिनत विभव VBc दिया जाता है।

उत्सर्जक-आधार (p-n) सन्धि के अग्र अभिनत होने के कारण, उत्सर्जक , आधार उत्सर्जक (n-क्षेत्र) में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आधार की ओर गति करते हैं, जबकि आधार (p-क्षेत्र से) कोटर उत्सर्जक की ओर गति करते हैं। चूँकि आधार बहुत पतला है। इस कारण इसमें प्रवेश करने वाले अधिकतर इलेक्ट्रॉन (लगभग 98%), इसे पार करके संग्राहक C तक पहुँच जाते हैं जबकि उनमें से बहुत कम (लगभग 2%) आधार में | उपस्थित कोटरों से संयोग करते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कोटर से संयोग करता है वैसे ही बैटरी VEB के धन सिरे के निकट आधार में एक सहसंयोजक बन्ध टूट जाता है। बन्ध टूटने से आधार में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन टर्मिनल B से बैटरी VEB के धन सिरे से बैटरी में प्रवेश करता है। ठीक इसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन बैटरी VEB के ऋण सिरे से निकलकर टर्मिनल E के द्वारा उत्सर्जक में प्रवेश करता है। आधार से. एक इलेक्ट्रॉन के बैटरी VEB में प्रवेश करने पर आधार में एक कोटर उत्पन्न हो जाता है जो संयोग के कारण नष्ट हुए कोटर की क्षतिपूर्ति करता है। इस प्रकार आधार उत्सर्जक परिपथ में आधार धारा (IB) बहने लगती है।

जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं, वे उत्क्रम अभिनत के कारण टर्मिनल C पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन टर्मिनल C को छोड़कर बैटरी VBC के धन सिरे में प्रवेश करता है, वैसे ही बैटरी VBE के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश करता है। इस प्रकार संग्राहक-उत्सर्जक परिपथ में धारा बहने लगती है।

आधार टर्मिनल B में प्रवेश करने वाली क्षीण धारा को आधार धारा IB तथा संग्राहक टर्मिनल C में प्रवेश करने वाली संग्राहक धारा Ic मिलकर उत्सर्जक टर्मिनल E से निकलती हैं, अत: इसे उत्सर्जक धारा IE कहते हैं।

अतः IE = IB + Ic

इस प्रकार n-p-n ट्रांजिस्टर के अन्दर तथा बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है।

ट्रांजिस्टर में आधार पतला रखे जाने का कारण-ट्रांजिस्टर के आधार क्षेत्र में कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों के संयोजन को कम करने के लिए आधार को पतला बनाया जाता है। n-p-n ट्रांजिस्टर, p-n-p ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक उपयोगी होता है क्योंकि इसमें धारा वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि p-n-p ट्रांजिस्टर में धारा वाहक कोटर होते हैं। धारा वाहक इलेक्ट्रॉन, कोटर की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं।

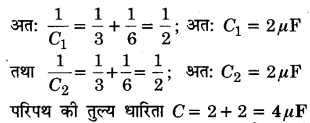

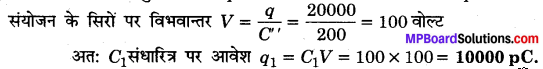

![]()

प्रश्न 14.

ट्रांजिस्टर परिपथ के विन्यास कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर :

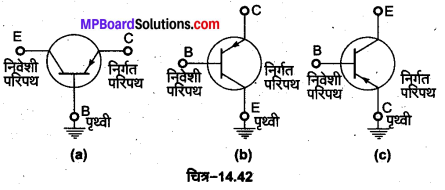

ट्रांजिस्टर परिपथ के विन्यास-ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल उत्सर्जक (E), आधार (B) तथा संग्राहक (C) होते हैं। अतः किसी परिपथ में निवेशी तथा निर्गत का संयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि तीनों टर्मिनलों में से कोई एक (E या B या C) निवेशी तथा निर्गत में उभयनिष्ठ हो। इस आधार पर ट्रांजिस्टर को तीन विन्यासों में संयोजित किया जा सकता है।

1. उभयनिष्ठ आधार विन्यास- इस विन्यास में ट्रांजिस्टंर के आधार टर्मिनल (B) को निर्गत तथा निवेशी परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ करके भू-सम्पर्कित कर देते हैं

2. उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास-इस विन्यास में उत्सर्जक टर्मिनल (E) को निर्गत तथा निवेशी परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ करके भू-सम्पर्कित कर देते हैं [चित्र-14.42 (b)]।

3. उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास–इस विन्यास में संग्राहक टर्मिनल (C) को निर्गत तथा निवेशी परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ करके भू-सम्पर्कित कर देते हैं [चित्र-14.42 (c)]|

प्रश्न 15.

ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण वक्र क्या हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में n-p-n ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र परिपथ आरेख बनाकर समझाइए।

अथवा

उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में n-p-n ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक परिपथ आरेख बनाइए। निवेशी एवं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों से प्राप्त निष्कर्षों का उल्लेख कीजिए। [2017]

उत्तर :

ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण वक्र (Characteristics Curves of Transistor)-किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में निर्गत तथा निवेशी धारा के मान में वोल्टता के साथ होने वाले परिवर्तन को निरूपित करने वाले वक्र ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते ये तीन प्रकार के होते हैं

- निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र,

- निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र तथा

- अन्तरण अभिलाक्षणिक वक्र।

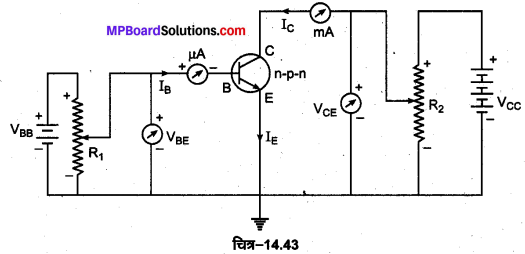

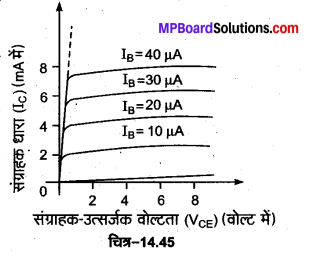

उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र (Characteristic Curves of a Transistor in Common Emitter Configuration)-किसी n-p-n ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास को चित्र-14.43 में प्रदर्शित किया गया है। इस विन्यास में आधार-उत्सर्जक परिपथ को निम्न विभव बैटरी VBB की सहायता से अग्र अभिनत तथा संग्राहक-उत्सर्जक परिपथ को उच्च विभव बैटरी Vcc की सहायता से उत्क्रम अभिनत करते हैं। इस विन्यास में संग्राहक टर्मिनल का विभव सर्वाधिक, उत्सर्जक टर्मिनल का विभव सबसे कम तथा आधार टर्मिनल का विभव इन दोनों टर्मिनलों के विभवों के मध्य होना चाहिए। इस विन्यास में निवेशी (input) आधार तथा उत्सर्जक के बीच लगाते हैं तथा निर्गत (output) संग्राहक व उत्सर्जक के बीच प्राप्त होता है।

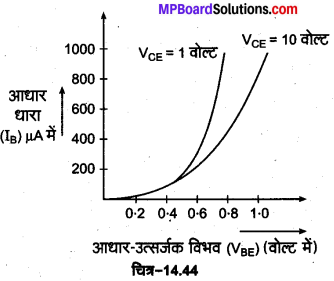

निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र (Input Characteristics Curve)- ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में आधार-उत्सर्जक वोल्टता (VBE) में परिवर्तन के संगत आधार धारा (IB) में परिवर्तन होना निवेशी अभिलाक्षणिक कहलाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में नियत संग्राहक-उत्सर्जक वोल्टता के लिए आधार धारा (IB) तथा आधार-उत्सर्जक वोल्टता (VBE) के बीच खींचा गया वक्र, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इसके लिए संग्राहक-उत्सर्जक वोल्टता (VBE ) को 1 वोल्ट पर नियत रखकर आधार-उत्सर्जक वोल्टता (VBE) को धीरे-धीरे बढ़ाते हुए उनके संगत आधार धारा (IB) का मान पढ़ते हैं। इस प्रकार IB तथा VBE के बीच खींचा गया वक्र, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है। इसी प्रकार अन्य वक्र VCE को 10 वोल्ट पर स्थिर रखकर प्राप्त किया जा सकता है (चित्र-14.44)।

निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र (Output Characteristics Curve)-ट ्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संग्राहक-उत्सर्जक वोल्टता (VCE) में परिवर्तन के साथ संग्राहक धारा (IC) में परिवर्तन होना निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है तथा नियत आधार धारा । (IB) के लिए. संग्राहक-उत्सर्जक वोल्टता (VCE) तथा संग्राहक धारा (Ic) के बीच खींचा गया वक्र, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है।

आधार-उत्सर्जक वोल्टता (VBE) में सूक्ष्म वृद्धि करने पर उत्सर्जक क्षेत्र से कोटर धारा तथा आधार क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन धारा दोनों में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में अनुपातिक रूप से वद्धि हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि आधार धारा IB में वृद्धि होने पर संग्राहक धारा IC में भी वृद्धि हो जाती है। आधार धारा को 10 µA मान पर नियत रखते हुए संग्राहक-उत्सर्जकं वोल्टता को धीरे-धीरे बढ़ाते हए संगत संग्राहक-उत्सर्जक वोल्टता (VCE) (वोल्ट में) संग्राहक धारा का मान पढ़ते हैं।

इस प्रकार संग्राहक-उत्सर्जक वोल्टता तथा संग्राहक धारा के बीच प्राप्त वक्र ही निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है। इसी प्रकार अन्य वक्र आधार धारा को 20 µA, 30 µA,… आदि मानों पर स्थिर रखकर प्राप्त किए जा सकते हैं [चित्र-14.45]।

प्रश्न 16.

ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है?.p-n-p तथा n-p-n ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की भाँति किस प्रकार कार्य करता है? समझाइए।

अथवा

p-n-p ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धन की कार्य-विधि परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। [2014, 16, 17]

अथवा

n-p-n ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? समझाइए। [2015]

अथवा

n-p-n ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धन क्रिया परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। हुए। [2016]

अथवा

उभयनिष्ठ उत्सर्जक (CE) प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर को परिपथ चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसके धारा लाभ तथा वोल्टेज लाभ का सूत्र प्राप्त कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि निवेशी तथा निर्गत सिग्नल एक-दूसरे के विपरीत कला में होते हैं। [2017, 18]

उत्तर :

ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में (Transistor as an Amplifier)-किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेत को . उसकी तरंग प्रकृति को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी क्षमता में वृद्धि करने की प्रक्रिया को प्रवर्धन (amplification) तथा इस कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्ति को प्रवर्धक (amplifier) कहते हैं। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में निम्न तीन विन्यासों में प्रयुक्त किया जा सकता है

- उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक

- उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक

- उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक

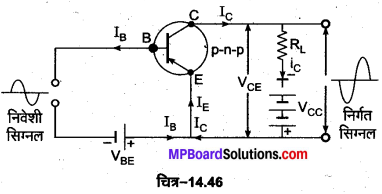

P-n-p ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की भाँति (p-n-p Transistor as Common Emitter Amplifier)-चित्र-14.46 में p-n-p ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ प्रदर्शित है। यहाँ उत्सर्जक E के सापेक्ष, आधार ऋणात्मक है तथा उत्सर्जक E व आधार B दोनों के सापेक्ष, संग्राहक ऋणात्मक हैं। उत्सर्जक टर्मिनल उभयनिष्ठ होने के साथ-साथ भू-सम्पर्कित है। इसमें निवेशी सिग्नल को आधार B पर लगाया जाता है और निर्गत सिग्नल को संग्राहक C पर प्राप्त किया जाता है। चूँकि ट्रांजिस्टर में क्षीण आधार धारा के संगत प्रबल संग्राहक धारा प्राप्त होती है, अतः निवेशी सिग्नल को आधार पर लगाने से आधार धारा में अल्प परिवर्तन, संग्राहक धारा में बहुत अधिक परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार इस परिपथ से पर्याप्त ‘धारा प्रवर्धन’ प्राप्त होता है, जबकि उभयनिष्ठ आधार परिपथ में धारा की हानि होती है।

p-n-p ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लाभ-p-n-p ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक से प्राप्त विभिन्न लाभ निम्नलिखित हैं

1. ac धारा लाभ (ac Current Gain)-“एक नियत संग्राहक-उत्सर्जक वोल्टेज पर, संग्राहक धारा में परिवर्तन Δlc तथा इसके संगत आधार धारा में परिवर्तन ΔIB के अनुपात को ट्रांजिस्टर का ac धारा लाभ कहते हैं।” इसे ‘β’ से प्रदर्शित करते हैं।

सामान्यत: β का मान 20 से 200 तक होता है।

2. ac वोल्टेज लाभ (ac Voltage Gain)-“निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन तथा निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ अथवा वोल्टेज प्रवर्धन कहते हैं।” इसे ‘Av‘ से प्रदर्शित करते हैं।

ac वोल्टेज लाभ Av = \(\beta \times \frac{R_{2}}{R_{1}}\) [जहाँ R1 व R2 क्रमशः निवेशी तथा निर्गत प्रतिरोध हैं।]

3. ac शक्ति लाभ (ac Power gain)-“वोल्टेज लाभ तथा धारा लाभ के गुणनफल को शक्ति लाभ कहते हैं।” इसे ‘AP‘ से प्रदर्शित करते हैं।

अतः शक्ति लाभ = धारा लाभ × वोल्टेज लाभ अथवा Ap = \(\beta^{2} \times \frac{R_{2}}{R_{1}}\)

4. कला सम्बन्ध (Phase Relationship) उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में, निर्गत वोल्टेज सिग्नल तथा निवेशी वोल्टेज सिग्नल विपरीत कलाओं में होते हैं, अर्थात् इनके बीच 180° का कलान्तर होता है।

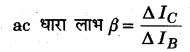

n-p-n ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की भाँति (n-p-n Transistor as a Common Emitter Amplifier)-चित्र-14.47 में n-p-n ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ प्रदर्शित है। इसमें आधार B, उत्सर्जक E के सापेक्ष धनात्मक है तथा संग्राहक C, उत्सर्जक E तथा आधार B दोनों के सापेक्ष धनात्मक है। उत्सर्जक टर्मिनल उभयनिष्ठ होने के साथ-साथ भू-सम्पर्कित है। इसमें निवेशी सिग्नल को आधार B पर लगाया जाता है तथा निर्गत सिग्नल को संग्राहक C पर प्राप्त किया जाता है। चूँकि । ट्रांजिस्टर में क्षीण आधार धारा के संगत प्रबल संग्राहक धारा 8 प्राप्त होती है। अत: निवेशी सिग्नल को आधार पर लगाने से आधार धारा में अल्प परिवर्तन संग्राहक धारा में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार इस परिपथ में पर्याप्त धारा प्रवर्धन, प्राप्त होता है, जबकि उभयनिष्ठ आधार परिपथ में धारा की हानि होती है।

प्रश्न 17.

दोलित्र क्या है? ट्रांजिस्टर दोलित्र की भाँति किस प्रकार कार्य करता है? चित्र बनाकर समझाइए।

अथवा

परिपथ चित्र की सहायता से n-p-n ट्रांजिस्टर की दोलनी क्रिया समझाइए। [2014]

अथवा

n-p-n ट्रांजिस्टर का दोलित्र के रूप में प्रयोग परिपथ बनाकर समझाइए। [2017]

अथवा

n-p-n ट्रांजिस्टर दोलित्र की भाँति कैसे कार्य करता है? परिपथ चित्र द्वारा समझाइए। [2018]

उत्तर :

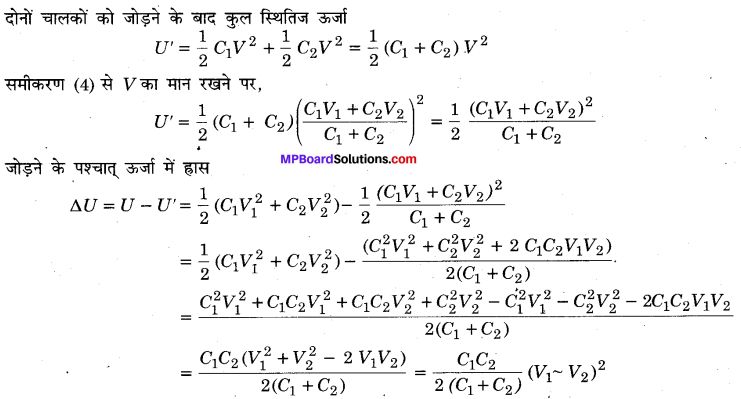

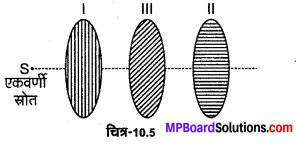

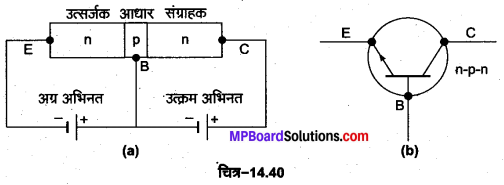

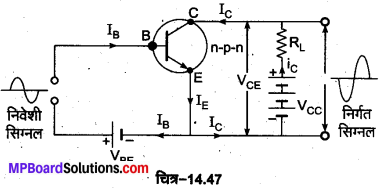

दोलित्र (Oscillator)-दोलित्र एक ऐसी युक्ति है जो दिष्ट धारा स्रोत की ऊर्जा का उपयोग करके नियत आवृत्तिः तथा आयाम की प्रत्यावर्ती वोल्टता का उत्पादन करती है।

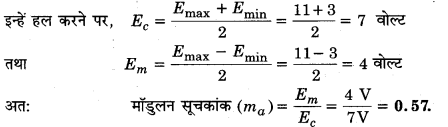

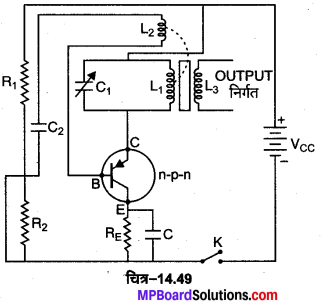

ट्रांजिस्टर एक दोलित्र की भाँति (Transistor as an E परिपथ Oscillator)-दोलित्र एक धनात्मक पुनर्भरण (feedback) के साथ स्वयं पोषित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक होता है (चित्र-14.48)। ट्रांजिस्टर दोलित्र के तीन प्रमुख भाग होते हैं

1. टैंक परिपथ (Tank Circuit)-यह परिपथ एक प्रेरकत्व (L) तथा धारिता (C) का समान्तर क्रम संयोजन होता है। यह परिपथ \(f=\frac{1}{2 \pi \sqrt{L C}}\) आवृत्ति के अवमन्दित वैद्युत

दोलन उत्पन्न करता है।

2. ट्रांजिस्टर प्रवर्धक (Transistor Amplifier)-टैंक परिपथ से प्राप्त वैद्युत दोलनों की ट्रांजिस्टर प्रवर्धक पर निवेशी के रूप में आरोपित कर देते हैं, जिससे निर्गत के रूप में प्रवर्धित दोलन प्राप्त होते हैं।

3. पुनर्भरण परिपथ (Feedback Circuit)-ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के निर्गत का एक भाग टैंक परिपथ को निवेशी सिग्नल की कला में लौटा देते हैं जो टैंक परिपथ में होने वाली ऊर्जा-हानि की पूर्ति करता है। यह क्रिया धनात्मक पुनर्भरण (positive feedback) कहलाती है। धनात्मक पुनर्भरण के परिणामस्वरूप नियम आयाम के वैद्युत दोलन प्राप्त होते हैं।

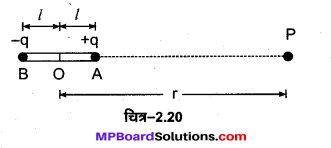

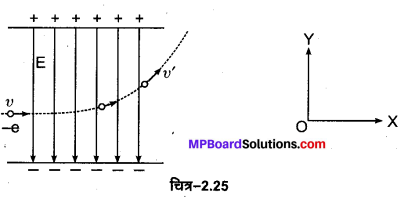

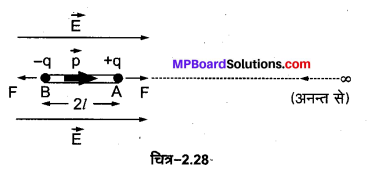

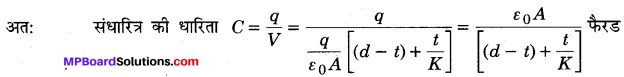

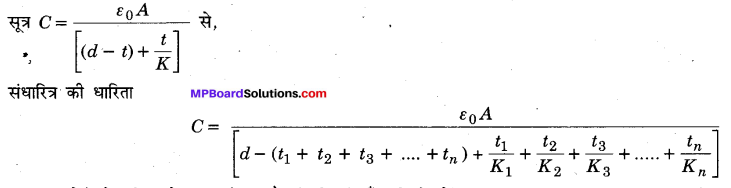

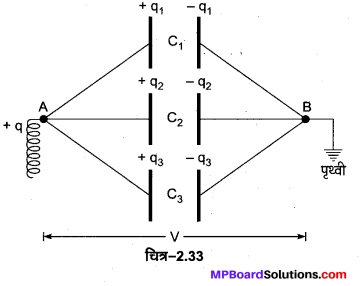

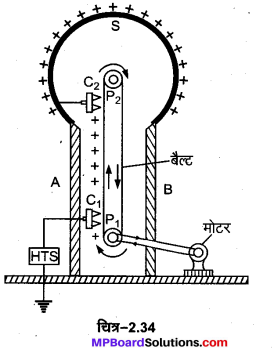

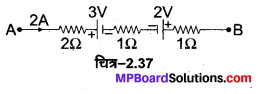

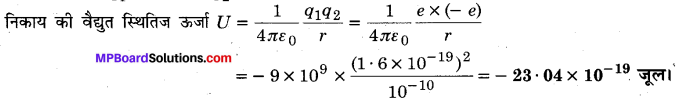

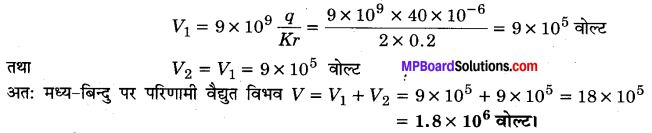

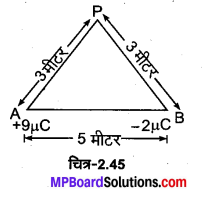

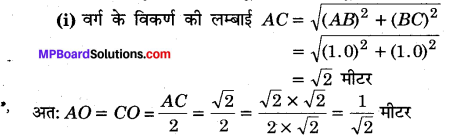

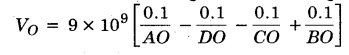

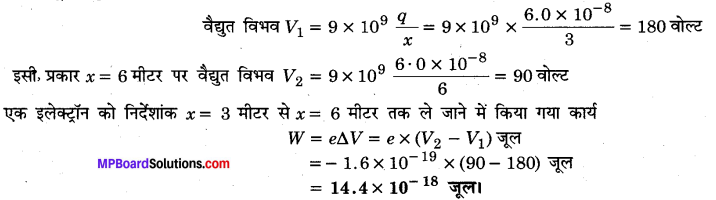

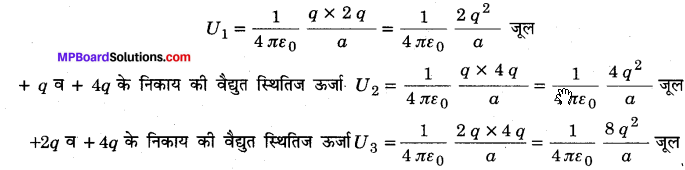

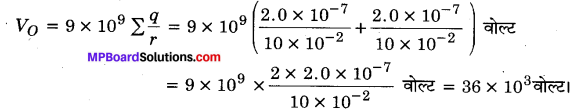

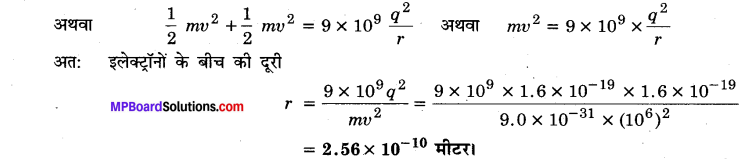

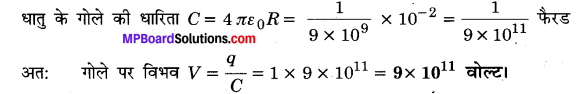

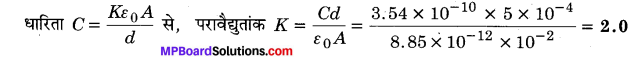

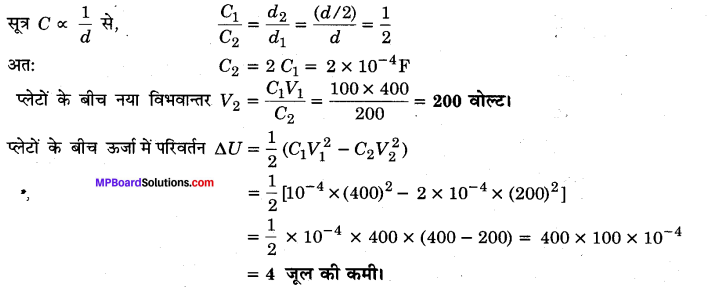

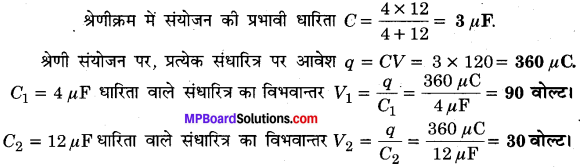

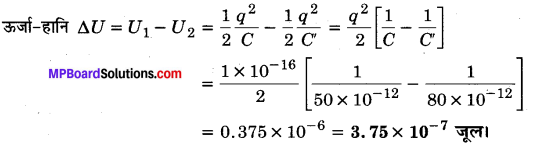

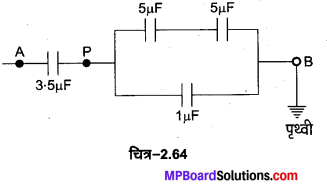

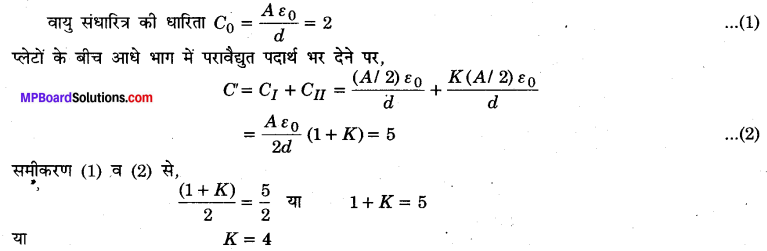

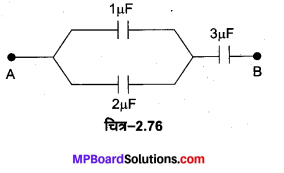

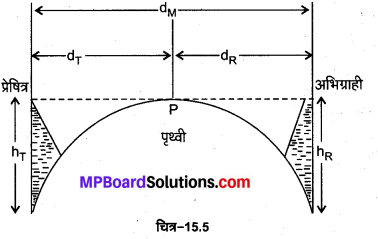

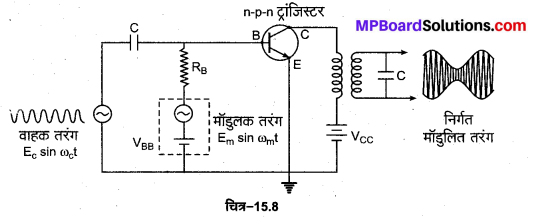

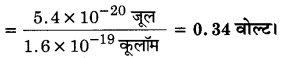

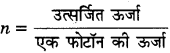

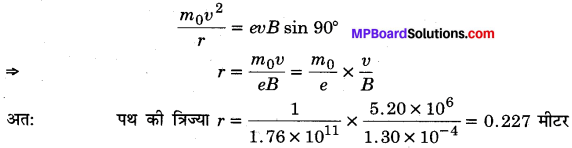

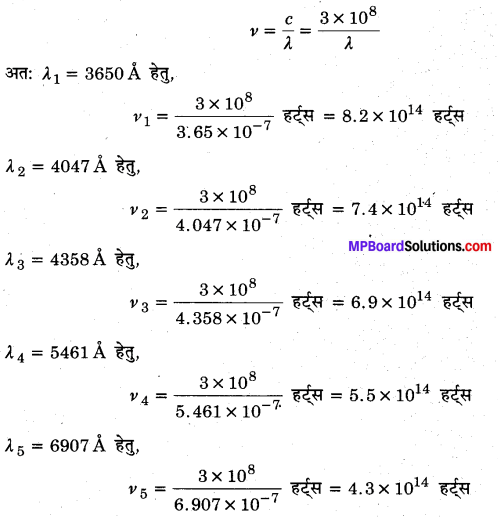

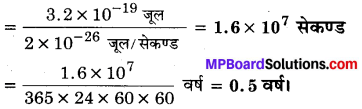

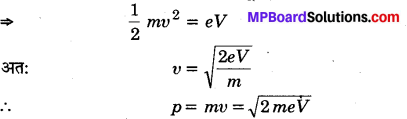

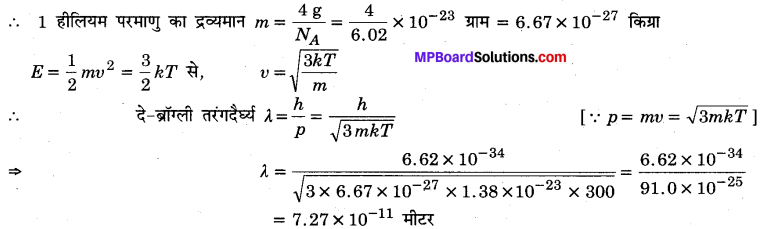

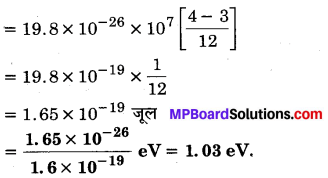

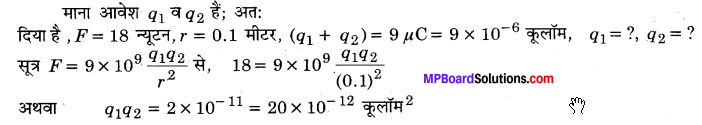

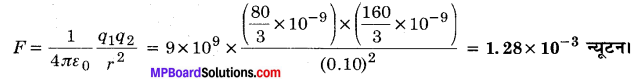

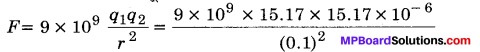

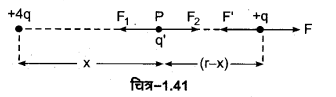

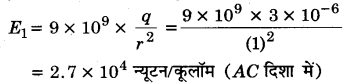

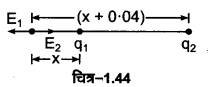

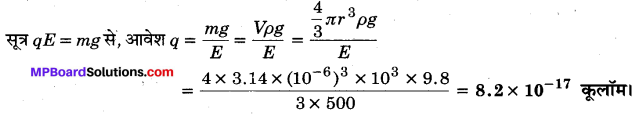

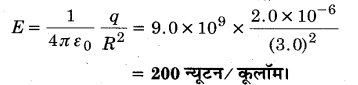

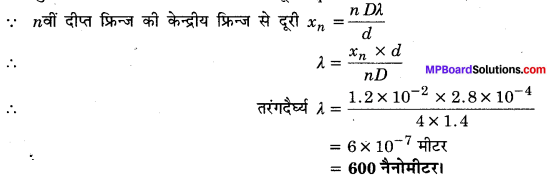

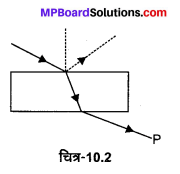

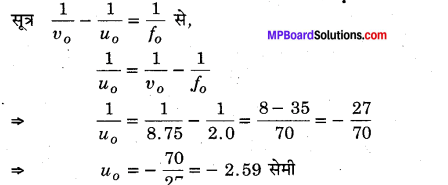

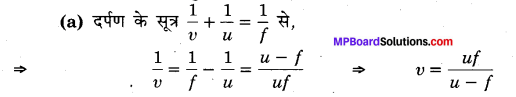

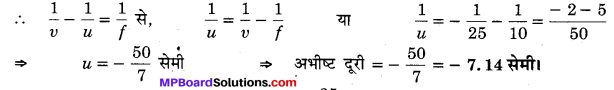

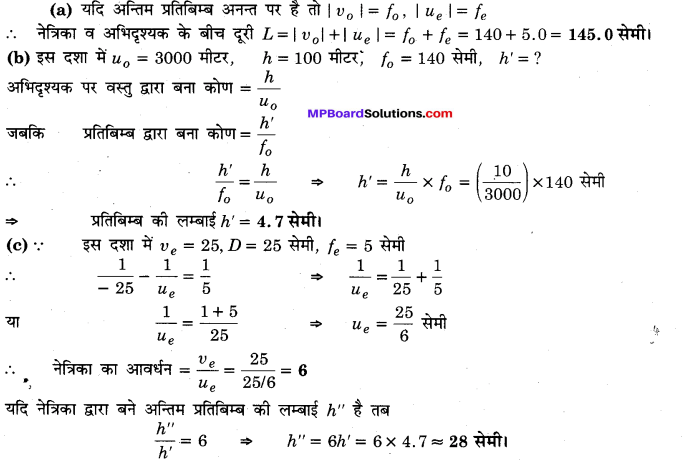

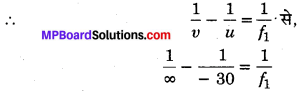

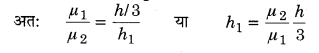

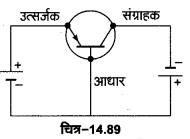

परिपथ आरेख- ट्रांजिस्टर को दोलित्र के रूप में प्रयुक्त करने के लिए एक p-n-p ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में चित्र-14.49 में प्रदर्शित किया गया है। चित्र में L1C1 एक टैंक परिपथ तथा L2 एक पुनर्भरण कुंडली है। संधारित्र C2 दोलन के सिरा निम्न प्रतिघात पथ प्रदान करता है। ट्रांजिस्टर का आवश्यक अभिनति श्रेणीक्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों R1 व R2 की सहायता से दी जाती है। ट्रांजिस्टर सन्धि के ताप को RE, उत्सर्जक प्रतिरोध से नियन्त्रित करते हैं। प्रवर्धित संकेतों का आधार-उत्सर्जक परिपथ में ऋणात्मक पुनर्भरण रोकने के लिए संधारित्र CE को प्रयुक्त किया जाता है। बैटरी Vcc के द्वारा पूरे परिपथ को DC शक्ति दी जाती है तथा परिपथ में उत्पन्न दोलनों को प्रेरण कुंडली L3 के सिरों पर प्राप्त किया जाता है।

कार्यविधि-जैसे ही कुंजी K को जोड़ते हैं वैसे ही टैंक परिपथ के संधारित्र C1 को आवेशन प्रारम्भ हो जाता है। जब यह संधारित्र पूर्ण आवेशित हो जाता है तो प्रेरण कुंडली L1 इसे अनावेशित करना प्रारम्भ कर देती है। इसके फलस्वरूप L1C1 टैंक परिपथ में अवमन्दित दोलन उत्पन्न होने लगते हैं। ये दोलन पुनर्भरण कुंडली L2 में L1C1, टैंक परिपथ के समान आवृत्ति का एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देते हैं। पुनर्भरण कुंडली L2 में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली में फेरों की संख्या तथा इस कुंडली का प्रेरण कुंडली L1 के सापेक्ष कपलिंग पर निर्भर करता है। अब पुनर्भरण कुंडली L2 के सिरों पर उत्पन्न इस विभवान्तर को ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के आधार व उत्सर्जक (B-E) टर्मिनलों के बीच लगा देते हैं। इस प्रकार यह प्रवर्धित होकर पुनर्भरण की प्रक्रिया द्वारा टैंक परिपथ L1C1 को पुन: प्राप्त हो जाता है।

इस प्रकार परिपथ बिना अवमन्दित हुए दोलन करता रहता है। इसके दोलनों की आवृत्ति \(f=\frac{1}{2 \pi \sqrt{L_{1} C_{1}}}\) की जाती है।

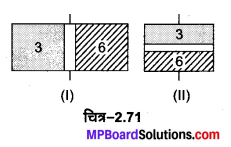

![]()

प्रश्न 18.

ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? चित्र बनाकर समझाइए।

अथवा

n-p-n ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है? आवश्यक परिपथ चित्र द्वारा कार्य-विधि स्पष्ट कीजिए। [2015, 18]

उत्तर :

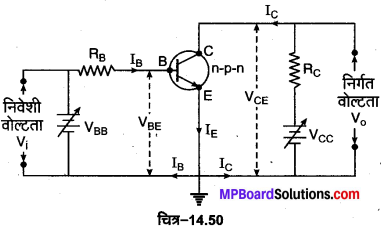

ट्रांजिस्टर एक स्विच के रूप में (Transistor as a Switch)-स्विच एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग किसी परिपथ में धारा को प्रवाहित करने या रोकने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में प्रयुक्त करने के लिए एक n-p-n ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ चित्र-14.50 में प्रदर्शित किया गया है। परिपथ में धारा प्रवाह को प्रदर्शित किया गया है।

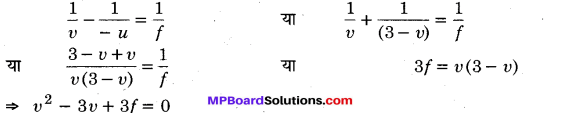

आधार-उत्सर्जक परिपथ में, VBB = IBRB + VBE …(1)

संग्राहक-उत्सर्जक परिपथ में,

Vcc = Ic Rc + VCE अथवा VCE = Vcc – IcRc …..(2)

यदि आधार-उत्सर्जक परिपथ में लगाया गया निवेशी विभव Vi हो तब VBB = Vi

तथा निर्गत विभव V0 हो तब VCE = V0

अत: समीकरण (1) व (2) से,

Vi = I BRB + VBE …….(3)

तथा V0 = VCC – ICRC ……(4)

सिलिकन ट्रांजिस्टर के लिए विभव प्राचीर 0.6 वोल्ट होता है। अत: सिलिकन ट्रांजिस्टर के लिए

1. जब Vi < 0.6 वोल्ट है, अर्थात् निवेशी विभव ट्रांजिस्टर के विभव प्राचीर से कम हो परिपथ में कोई संग्राहक धारा नहीं बहती है अर्थात्

IC = 0 अत: V0 = VCC

यह स्थिति ट्रांजिस्टर की संस्तब्ध अथवा अंतक अवस्था (cut off state) कहलाती है। इस स्थिति में ट्रांजिस्टर से होकर कोई धारा नहीं बहती है, अतः ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच (OFF Switch) की भाँति कार्य करता है।

2. जब 1.0 वोल्ट >Vi > 0.6 वोल्ट है अर्थात् निवेशी विभव, विभव प्राचीर से अधिक परन्तु 1.0 वोल्ट से कम हो तो परिपथ में संग्राहक धारा बहती है। निवेशी विभव के 0.6 वोल्ट आगे धीरे-धीरे बहने पर संग्राहक धारा IC सरल रेखीय रूप में बढ़ती है जिसके परिणामस्वरूप निर्गत वोल्टता V0 भी सरल रेखीय रूप से घटती है। यह स्थिति ट्रांजिस्टर की सक्रिय अवस्था (active state) कहलाती है।

3. जब Vi > 1.0 वोल्ट है अर्थात् निवेशी विभव 1.0 वोल्ट से अधिक हो तो Vi में वृद्धि के साथ V0 अरेखीय रूप में घटता है परन्तु शून्य कभी नहीं होता है। इस स्थिति में संग्राहक धारा अधिकतम हो जाती है तथा यह स्थिति ट्रांजिस्टर की संतृप्त अवस्था (saturation state) कहलाती है।

निवेशी वोल्टता (Vi) के साथ निर्गत वोल्टता (V0) के इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन को चित्र-14.51 में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब तक निवेशी वोल्टता (Vi) कम है (0.6 वोल्ट से कम) तब तक परिपथ में निर्गत वोल्टता (V0) अधिकतम है तथा संग्राहक धारा (IC) शून्य है। अत: ट्रांजिस्टर अपनी संस्तब्ध अवस्था में है। अतः ट्रांजिस्टर खुले स्विच की भाँति कार्य करता है। जब निवेशी वोल्टता (Vi) उच्च (1.0 वोल्ट से अधिक) है तब संग्राहक धारा अधिकतम अथवा नियत होती है तथा निर्गत वोल्टता (V0) लगभग शून्य होती है।

अत: ट्रांजिस्टर अपनी संतृप्त अवस्था में होता है और यह एक बन्द (ON) स्विच की भाँति कार्य करता है।

इस प्रकार कोई लघु निवेशी वोल्टता, उच्च निर्गत वोल्टता प्रदान कर ट्रांजिस्टर का स्विच खुला (OFF) कर देती है जबकि उच्च निवेशी वोल्टता, लघु निर्गत वोल्टता प्रदान कर ट्रांजिस्टर का स्विच बन्द (ON) कर देती है। ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयुक्त करते समय परिपथ इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि ट्रांजिस्टर कभी भी अपनी सक्रिय अवस्था में न हो।

प्रश्न 19.

ऐनालोग तथा डिजिटल परिपथ क्या है? ऐनालोग परिपथों की तुलना में डिजिटल परिपथों के लाभ बताइए।

उत्तर :

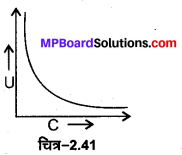

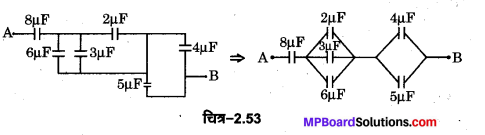

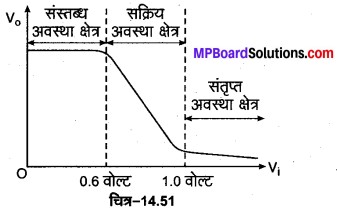

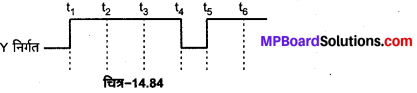

ऐनालोग परिपथ (Analog Circuit)–“ऐसा वैद्युत परिपथ जिस पर आरोपित वोल्टेज अथवा जिसमें प्रवाहित धारा समय के साथ निरन्तर परिवर्तित होती हैं, ऐनालोग परिपथ कहलाता है” तथा “समय के साथ निरन्तर परिवर्तनशील वोल्टेज अथवा धारा को ऐनालोग सिग्नल कहते हैं।” चित्र-14.52 में एक ऐनालोग वोल्टेज सिग्नल को प्रदर्शित किया गया है जो 0 तथा ±5 वोल्ट के बीच ज्या वक्रीय रूप से निरन्तर बदल रहा है।

डिजिटल परिपथ (Digital Circuits)-“ऐसा वैद्युत परिपथ जिस पर आरोपित वोल्टेज अथवा जिसमें प्रवाहित धारा केवल दो मान (शून्य तथा कोई निश्चित मान) ग्रहण कर सकती है, डिजिटल परिपथ कहलाता है’ तथा “उस वोल्टेज अथवा धारा को जो केवल दो मान ग्रहण कर सकती है, डिजिटल सिग्नल कहते हैं।” चित्र-14.53 में एक डिजिटल सिग्नल को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें वोल्टेज केवल दो मान 0 वोल्ट अथवा +5 वोल्ट ग्रहण कर सकती है। अडिजिटल परिपथों में द्विआधारी संख्या पद्धति (binary number system) प्रयुक्त की जाती है, जिसमें डिजिटल सिग्नल के दो मान 0 तथा 1 से प्रदर्शित किए जाते हैं। इस परिपथ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कम्प्यूटरों, धुलाई की मशीनों, टी० वी० आदि में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी डिजीटल युक्ति है जिसमें दो अवस्थाएँ ON अथवा OFF होती हैं।

डिजिटल परिपथों के लाभ (Advantages of Digital Circuits)- ऐनालोग परिपथों की तुलना में डिजिटल परिपथों के निम्नलिखित लाभ होते हैं

- डिजिटल परिपथों को एकीकृत परिपथों (integrated circuits) IC’s में संविरचित (fabricate) किया जा सकता है। इनका उपयोग टेलीविजन, अन्तरिक्ष यानों, श्रवण यन्त्रों, कम्प्यूटरों इत्यादि में किया जाता है।

- डिजिटल परिपथों की सहायता से सूचनाएँ संग्रह करना सरल है। IC’s पर सूचनाएँ थोड़े समय के लिए अथवा सदैव के लिए संचित की जा सकती हैं। .

- इनमें यथार्थता तथा परिशुद्धता (accuracy and precision) अधिक है।

- डिजिटल परिपथ उपयुक्त लॉजिक द्वार (logic gates) का उपयोग करके सरलता से बनाए जा सकते हैं।

- डिजिटल परिपथ को एक उपयोग से दूसरे उपयोग के लिए आसानी से बदला जा सकता है।

- डिजिटल परिपथों से उपलब्ध आँकड़े (data) परिशुद्ध (precise) परिकलनों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

- डिजिटल परिपथ प्रोग्रामिंग (programming) में प्रयुक्त होते हैं।

- डिजिटल परिपथ शोर से कम प्रभावित होते हैं। वास्तव में जिन सिग्नलों को हम निर्गत सिग्नल में नहीं चाहते, उन्हें ‘शोर’ कहते हैं। इन अवांछित सिग्नलों को डिजिटल परिपथ में से आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि यहाँ वोल्टेज के यथार्थ मान के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है।

- जिटल परिपथ सस्ते, हल्के, सूक्ष्म व सरल आकार के विश्वसनीय तथा स्थायी होते हैं।

प्रश्न 20.

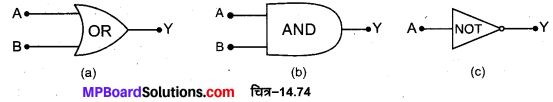

लॉजिक गेट क्या है? मूल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? सत्यता सारणी एवं बूलियन व्यंजक को समझाइए।

उत्तर :

लॉजिक गेट अथवा तर्क द्वार (Logic Gates)-लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं जिसमें निवेशी सिग्नल (input signal) एक या एक से अधिक परन्तु निर्गत सिग्नल (output signal) केवल एक ही होता है। इन परिपथों से निर्गत सिग्नल केवल तभी प्राप्त होता है जबकि निवेशी सिग्नलों के बीच कुछ तर्कपूर्ण शर्ते (logic conditions) सन्तुष्ट होती हैं, अतः वे डिजिटल परिपथ, जिनके निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण सम्बन्ध होता है लॉजिक गेट अथवा तर्क द्वार कहलाते हैं।

मूल लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं

- OR गेट

- AND गेट तथा .

- NOT गेट

सत्यता सारणी (Truth Table)-किसी लॉजिक गेट का एक अथवा एक से अधिक निवेशी सिग्नल तथा केवल एक निर्गत सिग्नल होता है। किसी लॉजिक गेट के सभी सम्भव निवेशी संयोगों (input combinations) तथा उनके संगत निर्गतों को प्रदर्शित करने वाली सारणी, उस लॉजिक गेट की सत्यता सारणी कहलाती है।

बूलियन व्यंजक (Boolean Expression)—प्रत्येक लॉजिक गेट का एक तर्कयुक्त प्रतीक (Logical symbol) . होता है। जॉर्ज बूल (George Boole) ने सन् 1854 ई० में एक भिन्न प्रकार का बीजगणित विकसित किया जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल परिपथों को सरल रूप देने में किया जाता है। यह बीजगणित ऐसे तर्कसंगत कथनों (logical statements) पर आधारित है जिनके केवल दो अर्थ अथवा मान हो सकते हैं-सत्य (true) मान अथवा असत्य (false) मान। ये तर्कसंगत कथन बूलियन चर (Boolean variables) कहलाते हैं। बूलियन चर के सत्य मान को द्विआधारी (binary) अंक ” से तथा असत्य मान को द्विआधारी अंक ‘0’ से प्रदर्शित करते हैं।

अत: एक ऐसा व्यंजक जो दो बूलियन चरों के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है जिससे एक नया बूलियन चर प्राप्त होता है, बूलियन व्यंजक कहलाता है जैसे यदि एक बूलियन चर A तथा दूसरा बूलियन चर B है तो Y = A. B तथा Y = A+ B आदि बूलियन व्यंजक हैं।

प्रश्न 21.

मूल लॉजिक गेटों की संक्रियाएँ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

मूल लॉजिक गेटों की संक्रियाएँ (Operations in Basic Logic Gates)-मूल लॉजिक गेटों में निम्न तीन संक्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं-

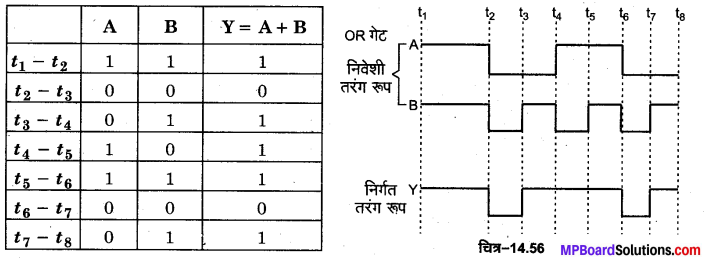

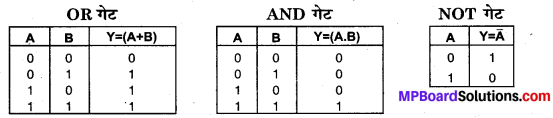

1. OR संक्रिया (OR Operation)- बूलियन बीजगणित (Boolean Algebra) में OR संक्रिया को योग चिह्न (+) से प्रदर्शित किया जाता है। इसका बूलियन व्यंजक A+ B = Y होता है तथा इसे ‘A OR Bequals Y’ पढ़ा जाता है, जहाँ A तथा B निवेशी सिग्नल तथा Y निर्गत सिग्नल है। इसमें दो निवेशियों A तथा B से, व्यंजक के अनुसार निर्गत Y प्राप्त होता है।

2. AND संक्रिया (AND Operation)-बूलियन बीजगणित में AND संक्रिया को गुणन चिन्ह (.) से प्रदर्शित किया जाता है। इसका बूलियन व्यंजक A. B = Y होता है तथा इसे ‘A AND B equals Y’ पढ़ा जाता है, जहाँ A तथा B निवेशी सिग्नल तथा Y निर्गत सिग्नल है। इसमें दो निवेशियों A तथा B को, व्यंजक के अनुसार संयुक्त करके निर्गत Y प्राप्त होता है।

3. NOT संक्रिया (NOT operation)-बूलियन बीजगणित में NOT संक्रिया को चर राशि के ऊपर बार चिह्न (-) लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। इसका बूलियन व्यंजक \(\overline{\boldsymbol{A}}\) = Y होता है तथा इसे ‘NOT A equals Y’ पढ़ा जाता है, जहाँ A निवेशी सिग्नल तथा Y निर्गत सिग्नल है। NOT संक्रिया को ऋणक्रमण (negation) अथवा उत्क्रमण (inversion) भी कहते हैं। इसमें केवल एक निवेशी (input) होता है तथा इससे उत्पन्न निर्गत (output) निवेशी का ऋणक्रमण होता है।

प्रश्न 22.

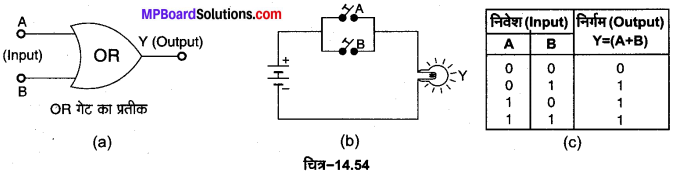

OR गेट का प्रतीक बनाइए तथा इसकी सत्यता सारणी बनाइए। सन्धि डायोड का प्रयोग करके इसे दो निवेशी सिग्नलों वाला OR गेट किस प्रकार बनाया जा सकता है? समझाइए।

अथवा OR गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, सत्यता सारणी, परिपथ आरेख तथा बूलियन व्यंजक दीजिए। [2015]

उत्तर :

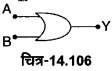

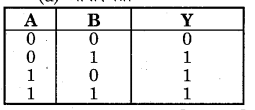

OR गेट की परिभाषा-OR गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो या दो से अधिक निवेश चर (input variables) अथवा सिग्नल A व B होते हैं जबकि एक निर्गत चर (output variables) अथवा सिग्नल Y होता है। चित्र-14.54 (a) में दो निवेशी चर A तथा B वाले OR गेट के प्रतीक को प्रदर्शित किया गया है। इसका बुलियन व्यंजक A+ B= Y होता है जिसे ‘A OR B equals Y पढ़ा जाता है। इसकी सत्यता सारणी चित्र-14.54 (c) में प्रदर्शित है।

OR गेट की क्रिया पद्धति को चित्र-14.54 (b) में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ की सहायता से समझा जा सकता है। इस परिपथ में एक बैटरी, एक बल्ब व दो स्विचों के समान्तर संयोजन को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। स्पष्ट है कि स्विचों के खुले अथवा बन्द होने का परिणाम हमें बल्ब में देखने को मिलता है, अतः दोनों स्विच A, B निवेशी टर्मिनल हैं तथा बल्ब Y निर्गत टर्मिनल है। जब कोई स्विच बन्द (ON) होता है अर्थात् धारा को गुजरने देता है तो उसकी अवस्था को बाइनरी अंक 1 से प्रदर्शित किया जाता है तथा जब कोई स्विच खुला (OFF) होता है अर्थात् धारा के प्रवाह को रोक देता है तो उसकी अवस्था को बाइनरी अंक 0 से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार जब बल्ब जला होता है तो उसकी अवस्था Y = 1 होगी जबकि बल्ब के बुझे होने पर उसकी अवस्था Y = 0 होगी।

परिपथ से स्पष्ट है कि यदि

- A = 0, B= 0; दोनों स्विच खुले (OFF ) हैं तो बल्ब बुझा रहेगा अर्थात् Y = 0

- A = 1, B = 0; A बन्द (ON) है, B खुला (OFF ) है तो बल्ब जल जाएगा अर्थात् Y = 1

- A = 0, B= 1; A खुला (OFF ) है, B बन्द (ON) है तो बल्ब जल जाएगा अर्थात् Y = 1

- A = 1, B= 1 ; दोनों स्विच बन्द (ON) है तो बल्ब जल जाएगा अर्थात् Y = 1

इस प्रकार इस परिपथ का निर्गम Y = 1 होता है, जबकि कम-से-कम एक निवेश 1 है, अत: इस परिपथ के निर्गम और निवेश में OR गेट के समान सम्बन्ध हैं, इसलिए यह OR गेट का तुल्य परिपथ है।

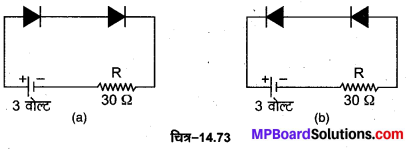

OR गेट प्राप्त करना (Realisation of OR Gate)-इस गेट को दो p-n सन्धि डायोडों को चित्र-14.55 के अनुसार प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। इस परिपथ में एक +5 वोल्ट की बैटरी का ऋण सिरा भू-सम्पर्कित रखा गया है, जो 0 स्थिति को तथा धन सिरा (+5 वोल्ट) 1 स्थिति को प्रदर्शित करता है। सत्यता सारणी के अनुसार निवेश के चार सम्भव संयोजन हैं जिन्हें बारी-बारी से आगे समझाया गया है।

1. प्रथम स्थिति, A = 0, B= 0-यदि दोनों निवेश शून्य हैं अर्थात् दोनों डायोडों के सिरों A तथा B को भू-सम्पर्कित रखा जाए (अर्थात् A = B = 0) तो दोनों में से कोई भी डायोड अग्र अभिनत नहीं होगा; अतः प्रतिरोध R में कोई धारा नहीं बहेगी तथा निर्गत विभव Y शून्य होगा (अर्थात् Y = 0)।

अर्थात् 0 + 0 = 0

2. द्वितीय स्थिति, A = 1, B = 0–यदि B को भू-सम्पर्कित करें (B = 0) तथा A को बैटरी के धन सिरे से जोड़ें तो A पर +5 वोल्ट का विभव होगा अर्थात् (A = 1), तब डायोड D1 अग्र अभिनत होगा, जबकि डायोड D2 पश्च अभिनत होगा। D1 से धारा प्रवाहित होगी तथा अग्र अभिनति के कारण D1 का प्रतिरोध लगभग नगण्य होगा। प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित होने के कारण इसके सिरों के बीच 5 वोल्ट का विभवान्तर होगा;

अतः Y पर निर्गत विभव 5 वोल्ट होगा (अर्थात् Y = 1)|

अर्थात् 1 + 0 =1

3. तृतीय स्थिति, A = 0, B = 1-यह स्थिति A को भू-सम्पर्कित करके तथा B को बैटरी के धन सिरे से जोड़कर प्राप्त होगी। इस स्थिति में केवल डायोड D2 से धारा प्रवाहित होगी। द्वितीय स्थिति के समान ही इस स्थिति में भी निर्गत विभव 5 वोल्ट होगा (अर्थात् Y = 1)। .

अर्थात् 0+1 = 1

4. चतुर्थ स्थिति, A = 1,B = 1–यह स्थिति A तथा B दोनों को बैटरी के धन सिरे से जोड़ने पर प्राप्त होती है। इस स्थिति में दोनों डायोड D1 तथा D2 अग्र अभिनत होते है; अत: बैटरी से चलने वाली धारा अब D1 व D2 में बँट जाती है तथा पुन: संयुक्त होकर प्रतिरोध R से होकर गुजरती है। R के सिरों के बीच पुन: 5 वोल्ट का विभवान्तर उत्पन्न होता है; अत: निर्गत विभव पुन : +5 वोल्ट होगा, (अर्थात् Y = 1)

अर्थात् 1+1 = 1

इस प्रकार OR गेट में यदि दोनों निवेशी 0 हैं तो निर्गत 0 होगा, अन्यथा निर्गत 1 होगा।

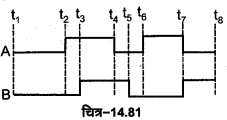

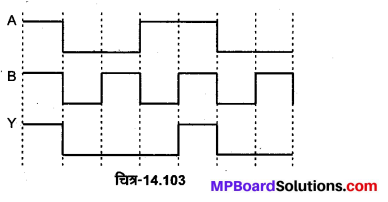

OR गेट का तरंग रूप

प्रश्न 23.

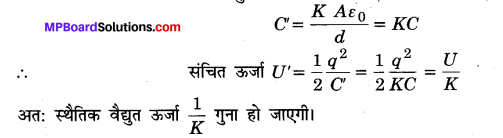

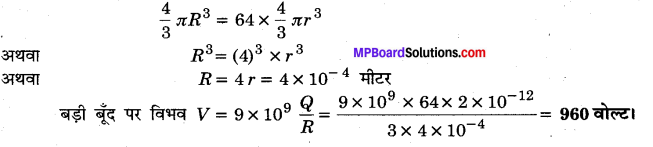

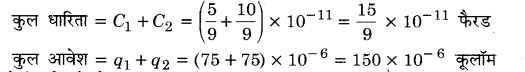

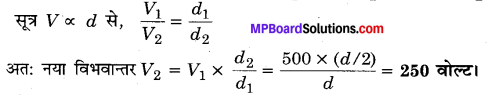

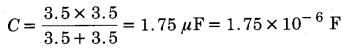

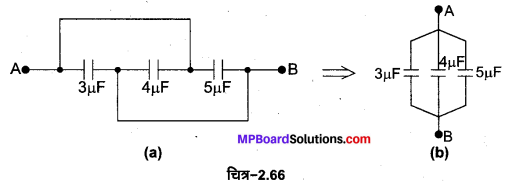

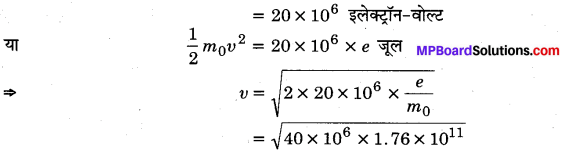

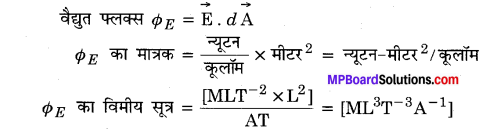

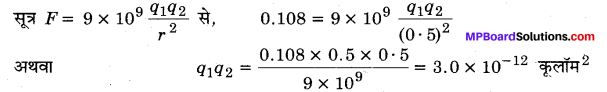

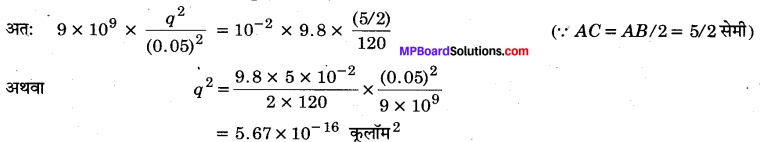

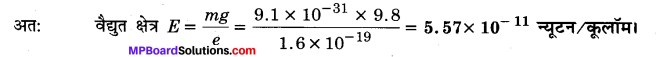

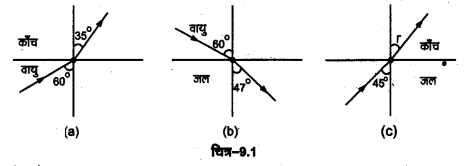

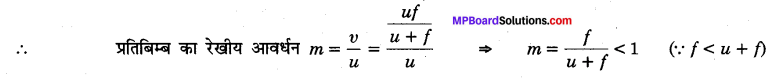

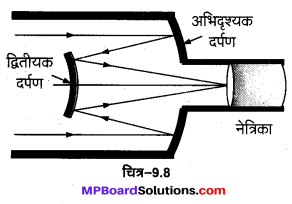

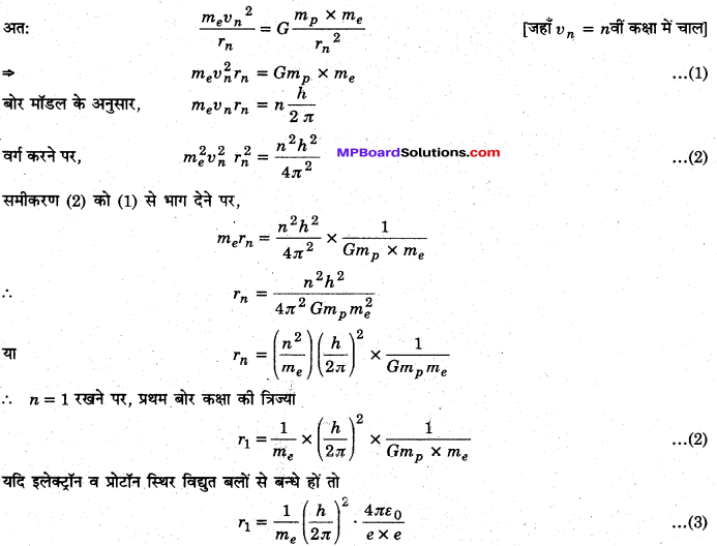

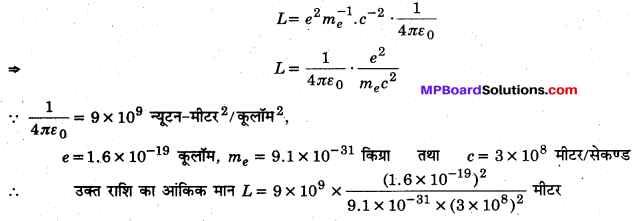

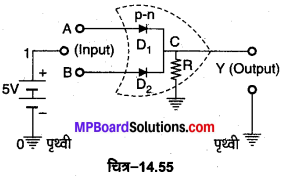

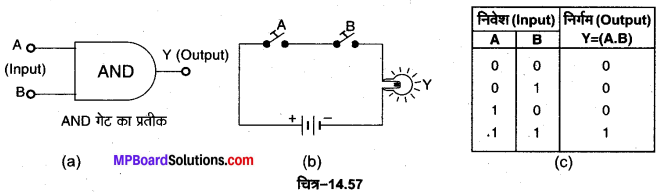

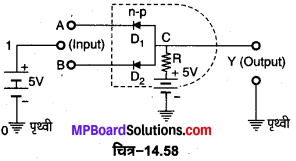

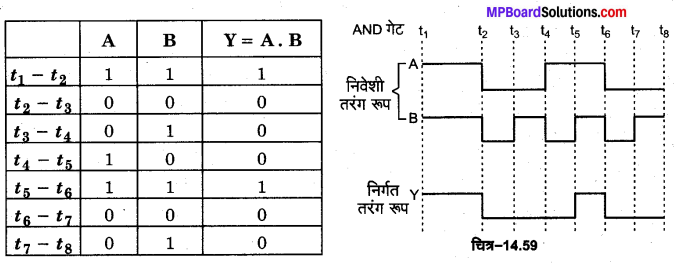

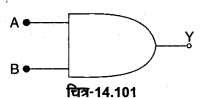

AND गेट का प्रतीक बनाइए तथा इसकी सत्यता सारणी बनाइए। सन्धि डायोड का प्रयोग करके इसे दो निवेशी सिग्नलों वाला AND गेट कैसे बनाया जा सकता है? समझाइए। [2013]

उत्तर :

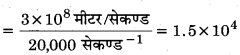

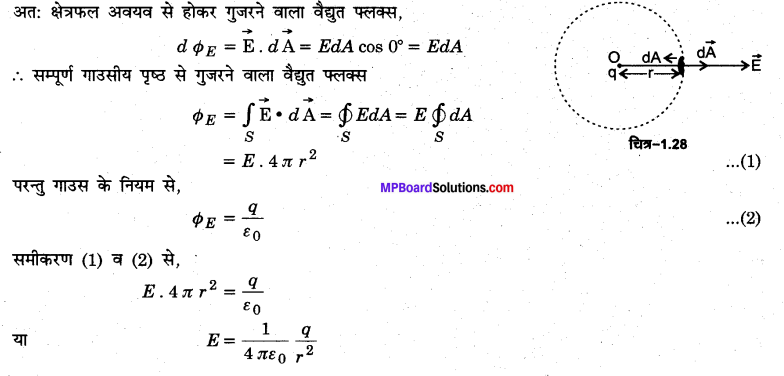

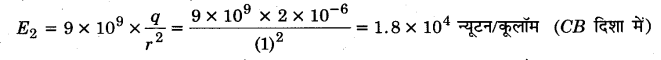

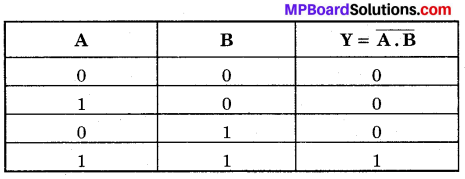

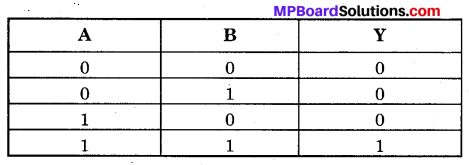

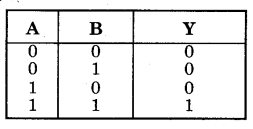

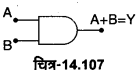

AND गेट की. परिभाषा-AND गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो निवेशी चरों A व B को संयुक्त करके एक निर्गत चर Y प्राप्त होता है। चित्र-14.57 (a) में दो निवेशों A तथा B वाले AND गेट का प्रतीक प्रदर्शित किया गया है इसका बूलियन व्यंजक A. B= Y होता है जिसे ‘A AND B equals Y’ पढ़ा जाता है। इसकी सत्यता सारणी चित्र-14.57 (c) में प्रदर्शित है।

AND गेट की क्रिया-पद्धति को चित्र-14.57 (b) में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ की सहायता से समझा जा सकता है। इस परिपथ में एक बैटरी, एक बल्ब व दो स्विचों A तथा B को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। दोनों स्विच निवेश का निर्माण करते हैं, जबकि बल्ब निर्गम Y को प्रदर्शित करेगा। जब कोई स्विच बन्द (ON) होगा तो उसकी स्थिति 1 होगी तथा खुले (OFF) होने पर स्थिति 0 होगी।

इसी प्रकार बल्ब के जले होने पर Y = 1 होगा अन्यथा Y = 0 होगा। परिपथ से स्पष्ट है कि यदि

1. A = 0, B= 0, दोनों स्विच खुले (OFF ) हैं तो बल्ब बुझा रहेगा अर्थात् Y = 0

2. A= 1, B= 0, स्विच A बन्द (ON) तथा स्विच B खुला (OFF ) है तो बल्ब बुझा रहेगा अर्थात् Y = 0

3. A = 0, B= 1, स्विच A खुला (OFF ) तथा स्विच B बन्द (ON) है तो बल्ब बुझा रहेगा अर्थात् Y = 0

4. A = 1, B = 1, दोनों स्विच बन्द (ON) हैं तो बल्ब जल जाएगा अर्थात् Y = 1

इस गेट का निर्गम Y = 1 (उच्च) केवल तभी होता है जबकि इसके सभी निवेश 1 (उच्च) हों। यही AND गेट की विशेषता है।

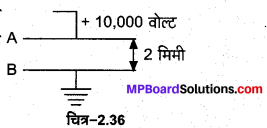

AND गेट प्राप्त करना (Realisation of AND Gate)-इस गेट को दो p-n सन्धि डायोडों का चित्र-14.58 के अनुसार प्रयोग करके प्राप्त । किया जा सकता है। इस परिपथ में एक + 5 वोल्ट की दो बैटरियों का ऋण सिरा भू-सम्पर्कित रखा गया है। प्रथम बैटरी का भू-सम्पर्कित सिरा 0 25V स्थिति को धन सिरा (+ 5 वोल्ट) स्थिति को प्रदर्शित करता है। सत्यता सारणी के अनुसार निवेश के चार सम्भव संयोजन हैं, जिन्हें बारी-बारी से 03 पृथ्वी नीचे समझाया गया है।

1. प्रथम स्थिति, A = 0,B= 0–यह स्थिति A तथा B दोनों निवेश टर्मिनलों को भू-सम्पर्कित करने पर प्राप्त होती है। इस स्थिति में दोनों डायोड अग्र अभिनत होंगे तथा दोनों से धारा प्रवाहित होगी किन्तु अग्र अभिनति में दोनों का प्रतिरोध शून्य होगा; अतः प्रत्येक डायोड का विभवान्तर शून्य होगा, अत: Y पर निर्गत विभव भी शून्य होगा।

अर्थात् जब A = B = 0 (निम्न) तब Y = 0 (निम्न)

अर्थात् 0.0 = 0

2. द्वितीय स्थिति, A = 1,B = 0 -यह स्थिति A को 5 वोल्ट की बैटरी के धन सिरे से जोड़कर तथा B को भू-सम्पर्कित करने पर प्राप्त होती है। इस स्थिति में A पर +5 वोल्ट का विभव (उच्च स्थिति A = 1) तथा B पर 0 विभव (निम्न स्थिति B = 0) है। इस स्थिति में केवल डायोड D2 अग्र अभिनत है, अत: केवल इसी में धारा प्रवाहित होती है। अग्र अभिनति के कारण इसका प्रतिरोध शून्य होगा, अतः इसके सिरों के बीच विभवान्तर शून्य होगा अर्थात् Y पर निर्गत विभव शून्य होगा (Y = 0 निम्न स्थिति)।

अर्थात् जब A = 1, B = 0, तब Y = 0.

अर्थात् Y = 1. 0 = 0

3. तृतीय स्थिति, A = 0,B = 1–यह स्थिति द्वितीय स्थिति के विपरीत है। इस स्थिति में केवल डायोड D1 में धारा प्रवाहित होती है D2 में नहीं। इस स्थिति में भी Y पर निर्गत विभव शून्य है अर्थात् Y = 0 (निम्न स्थिति)।

अर्थात् Y = 0.1 = 0

4. चतुर्थ स्थिति, A = B = 1- यह स्थिति A तथा B दोनों को 5 वोल्ट की बैटरी के धन सिरे से जोड़ने पर प्राप्त होती है। इस स्थिति में A तथा B दोनों पर + 5 वोल्ट का विभव होता है अर्थात् A = B = 1 (उच्च स्थिति)। इस स्थिति में दोनों डायोड D1 व D2, में से कोई भी अग्र अभिनत नहीं है, अत: किसी में भी धारा प्रवाहित नहीं होती। इस स्थिति में Y पर उपलब्ध विभव प्रतिरोध R से जुड़ी बैटरी के धन सिरे के विभव +5 वोल्ट के बराबर होगा अर्थात् Y = 1 (उच्च स्थिति)।

अर्थात् Y = 1.1 = 1

इस प्रकार AND गेट में, यदि दोनों निवेशी 1 हैं तो निर्गत 1 होगा, अन्यथा निर्गत 0 होगा।

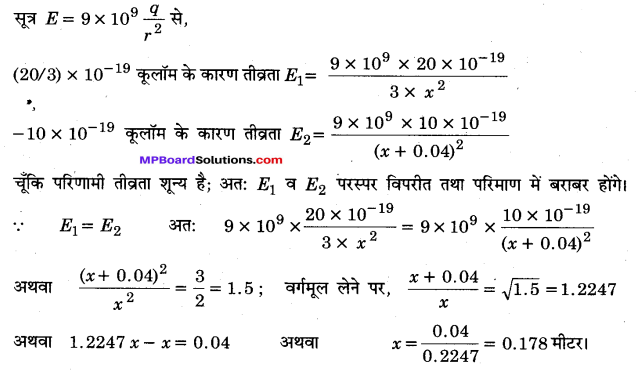

AND गेट का निर्गत तरंग रूप

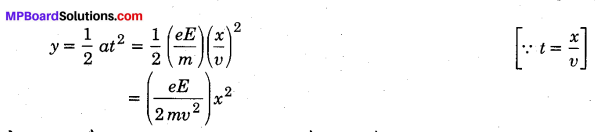

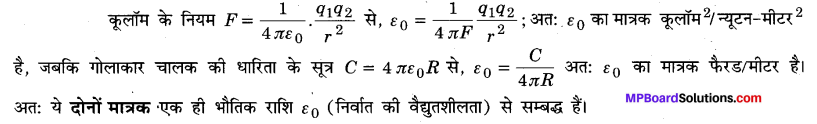

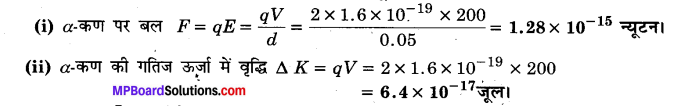

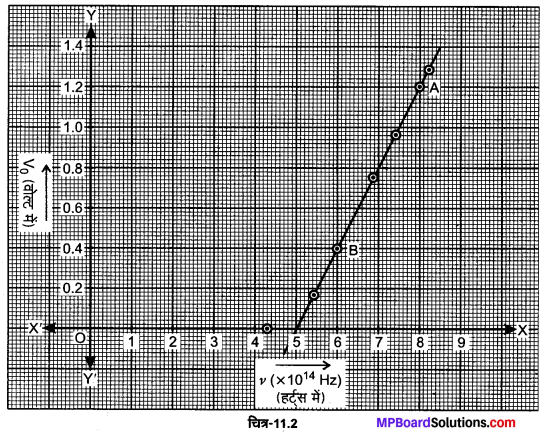

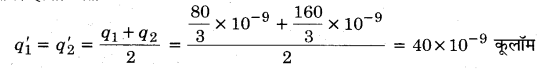

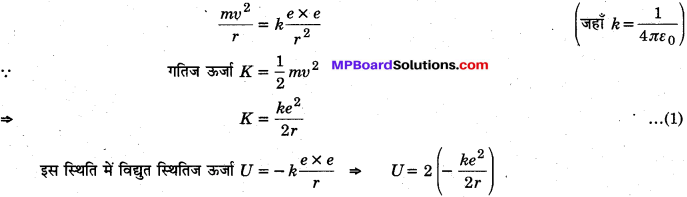

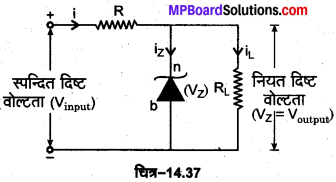

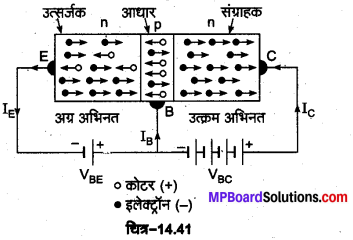

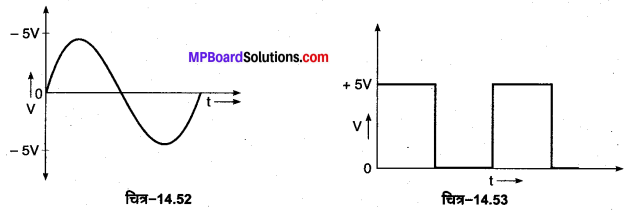

![]()

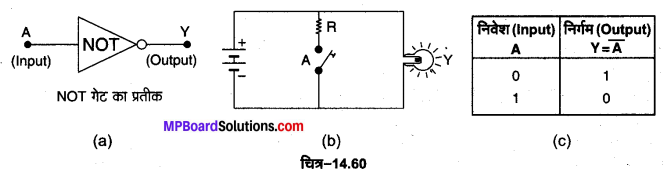

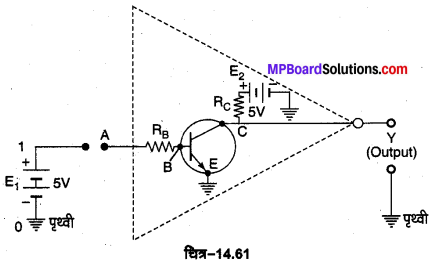

प्रश्न 24.

NOT गेट का प्रतीक तथा सत्यता सारणी बनाइए। इस गेट को डिजिटल परिपथ के रूप में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? समझाइए।

अथवा

NOT गेट का उपयुक्त आरेख की सत्यता से सत्यता सारणी बनाइए। [2013]

अथवा

NOT गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, बूलियन व्यंजक, परिपथ आरेख तथा सत्यता सारणी बनाइए। [2015]

अथवा

NOT गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, सत्यता सारणी तथा बूलियन व्यंजक दीजिए। परिपथ आरेख के साथ समझाइए कि यह गेट किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? [2018]

उत्तर :

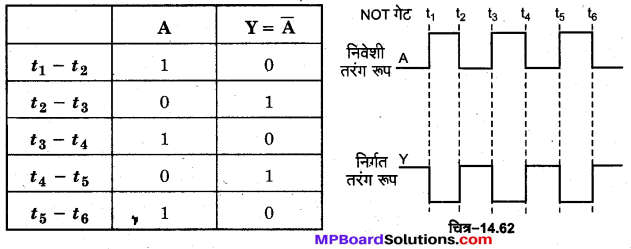

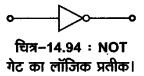

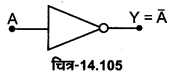

NOT गेट की परिभाषा–यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक निवेशी चर (सिग्नल) तथा एक ही निर्गत चर (सिग्नल) Y होता है। चित्र-14.60 (a) में एक निवेशी सिग्नल A तथा एक निर्गत सिग्नल वाला NOT गेट का प्रतीक प्रदर्शित किया गया है। इसका बूलियन व्यंजक \(\bar{A}\) = Y होता है। जिसे ‘NOT A equals Y’ पढ़ा जाता है। इसकी सत्यता सारणी चित्र-14.60 (c) में प्रदर्शित है।

NOT गेट की क्रिया पद्धति को चित्र-14.60 (b) में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ की सहायता से समझा जा सकता है। इस परिपथ में एक बल्ब Y को एक बैटरी के श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है तथा एक स्विच A को बल्ब के समान्तर क्रम मे जोड़ा गया है। स्पष्ट है कि स्विच A को खोलने अथवा बन्द करने का प्रभाव बल्ब Y पर देखने को मिलता है । अर्थात् स्विच A निवेश तथा बल्ब Y निर्गत है। जब स्विच A खुला (OFF ) अर्थात् A = 0 होता है तो बल्ब में धारा. प्रवाहित होती रहती है। अत: बल्ब जला रहता है अर्थात् निर्गम Y = 1 होता है। इसके विपरीत जब स्विच A को बन्द (ON) कर देते हैं अर्थात् जब A = 1 होता है तो बैटरी लघुपथित (short circuit) हो जाती है, जिससे बैटरी के सिरों का विभवान्तर शून्य हो जाता है। अत: बल्ब में धारा शून्य हो जाती है अर्थात् बल्ब बुझ जाता है, जिससे Y = 0 हो जाता है। अतः इस परिपथ में हम पाते हैं कि

यदि निवेश A = 0 है तो निर्गम Y = 1

तथा यदि निवेश A = 1 है तो निर्गम Y = 0

यही NOT गेट की विशेषता है, अतः उपर्युक्त परिपथ NOT गेट का तुल्य परिपथ है।

NOT गेट प्राप्त करना (Realisation of NOT Gate)-इस गेट को n-p-n ट्रांजिस्टर की सहायता से चित्र-14.61 के अनुसार परिपथ तैयार करके प्राप्त किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर के आधार B को एक प्रतिरोध RB के द्वारा निवेशी टर्मिनल A से जोड़कर उत्सर्जक E को भू-सम्पर्कित कर देते हैं। संग्राहक को एक अन्य प्रतिरोध Rc तथा 5 वोल्ट की बैटरी के द्वारा भू-सम्पर्कित कर देते हैं। निर्गत Y संग्राहक C का पृथ्वी के सापेक्ष वोल्टेज है।

सत्यता सारणी के अनुसार निवेश के लिए केवल दो सम्भावनाएँ हैं जिनके संगत निर्गमों को बारी-बारी से नीचे समझाया गया है

1. प्रथम स्थिति, A=0-यह स्थिति A को भू-सम्पर्कित करके प्राप्त होती है। इस स्थिति में A पर निवेशी विभव शून्य है (निम्न स्थिति A = 0), अत: उत्सर्जक आधार सन्धि अग्र अभिनति में नहीं है, अत: इस स्थिति में ट्रांजिस्टर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इस स्थिति में बैटरी E2 खुले परिपथ पर है, अत: Y पर उपलब्ध विभव E2 के वैद्युत वाहक बल (5 वोल्ट) के बराबर होगा अर्थात् Y = 1 होगा।

यदि A = 0 तब Y = 1 = \(\bar{0}\) = \(\bar{A}\)

2. द्वितीय स्थिति, A= 1–यह स्थिति A को बैटरी E, के धन सिरे से जोड़ने पर प्राप्त होती है। इस स्थिति में A पर निवेशी विभव +5 वोल्ट होगा (अर्थात् A = 1); अत: उत्सर्जक-आधार सन्धि अग्र अभिनत होगी। ट्रांजिस्टर में उच्च उत्सर्जक धारा प्रवाहित होगी, जिसका अधिकांश भाग संग्राहक से गुजरेगा, इसलिए Rc के सिरों के बीच लगभग 5 वोल्ट का विभवान्तर उत्पन्न हो जाएगा, अत: Y पर उपलब्ध विभव E2 के वैद्युत वाहक बल तथा Rc के विभवान्तर के परिणामी के बराबर होगा।

चूँकि RC में धारा संग्राहक टर्मिनल से बाहर निकलती है, अत: RC के सिरों के बीच विभवान्तर बैटरी E2 के वैद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में होगा, इसलिए Rc के Y से जुड़े सिरे पर उपलब्ध विभव शून्य होगा अर्थात् Y = 0 (निम्न स्थिति)।

अर्थात् \(Y=0 \neq 1=\overline{1}=\bar{A}\)

इस प्रकार NOT गेट में यदि निवेशी 0 है तब निर्गत 1 होगा तथा इसका उल्टा भी होगा।

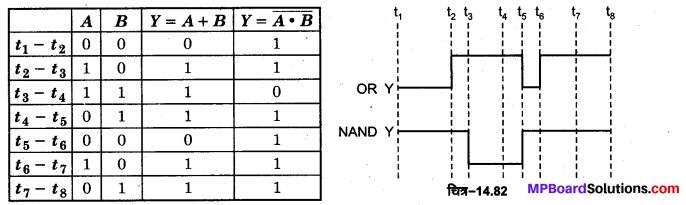

NOT गेट का निर्गत तरंग रूप-

प्रश्न 25.

लॉजिक गेटों के संयोजन को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

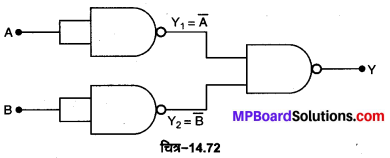

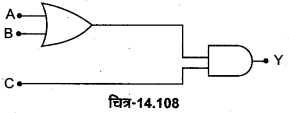

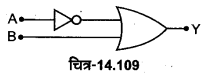

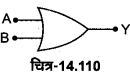

लॉजिक गेटों का संयोजन (Combination of Logic Gates)-कम्प्यूटर, कैलकुलेटर आदि उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले जटिल परिपथों में तीन मूल लॉजिक गेटों (OR, AND तथा NOT) के अतिरिक्त इनके संयोजनों से प्राप्त विभिन्न गेट भी प्रयुक्त किए जाते हैं। लॉजिक गेटों के सबसे अधिक प्रचलित संयोजन गेट NOR गेट तथा NAND गेट हैं। इन लॉजिक गेटों को सार्वत्रिक गेट (universal gate) भी कहते हैं, क्योंकि इनको बार-बार विभिन्न क्रमों में प्रयुक्त कर तीनों मूल लॉजिक गेटों को प्राप्त किया जा सकता है।

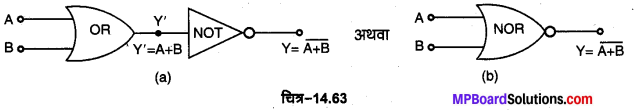

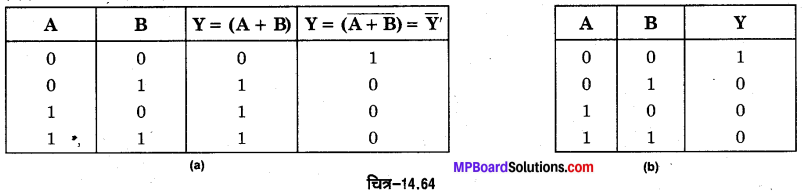

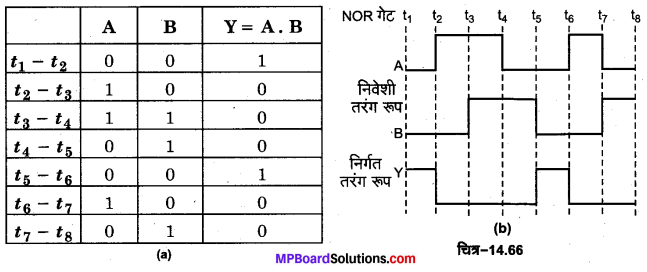

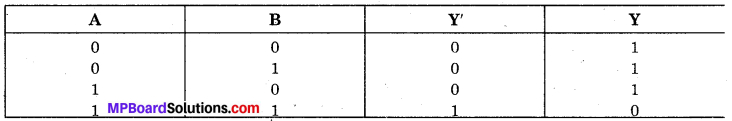

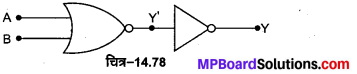

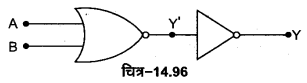

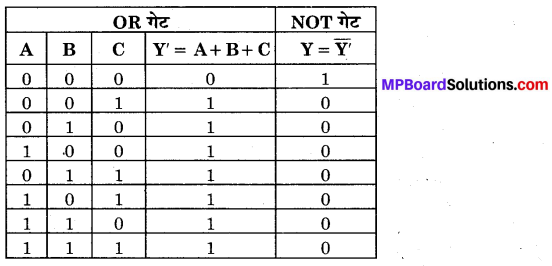

NOR गेट -NOR गेट को OR गेट तथा NOT गेट के संयोजन से प्राप्त किया जाता है। यदि OR गेट के निर्गत टर्मिनल Y’ को NOT गेट के निवेशी टर्मिनल से जोड़ दें [चित्र-14.63 (a)] तो यह पूर्ण संयोजन NOR गेट कहलाता है, NOR गेट का लॉजिक प्रतीक चित्र-14.63 (b) में प्रदर्शित है।

NOR गेट का बूलियन व्यंजक \(\overline{A+B}=Y\) है तथा इसे ‘A OR B negated equals Y’ पढ़ा जाता है। NOR गेट की सत्यता सारणी OR तथा NOT गेटों की सत्यता सारणियों को तर्कसंगत संयोजित करके प्राप्त की जा सकती है चित्र-14.64 (a) व (b)।

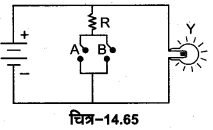

इसके लिए प्रदर्शित परिपथ में दो स्विच A व B एक लघु प्रतिरोध, एक बैटरी तथा एक बल्ब Y को चित्र-14.65 के अनुसार जोड़ते हैं। जब दोनों स्विच खुले हैं अर्थात् A = 0, B= 0 तो बल्ब Y जलता । है। जब स्विच A खुला है तथा स्विच B बन्द है अर्थात् A = 0, B= 1 तो बल्ब Y बुझ जाता है।

जब स्विच A बन्द है तथा स्विच B खुला है अर्थात् A = 1, B= 0 तो बल्ब Y बुझ जाता है। जब दोनों स्विच बन्द हैं अर्थात् A = 1, B= 1 तो बल्ब Y बुझा रहता है।

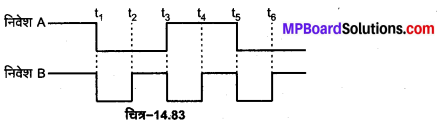

NOR गेट का निर्गत तरंग रूप

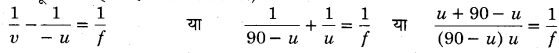

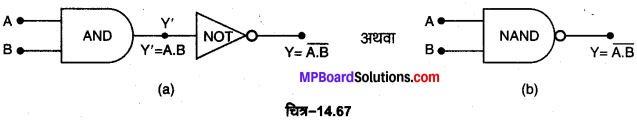

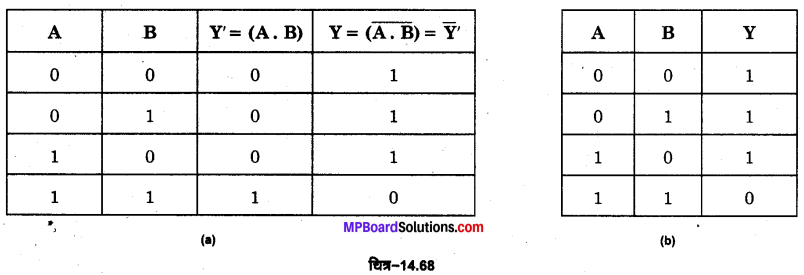

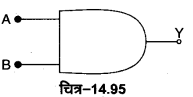

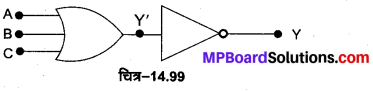

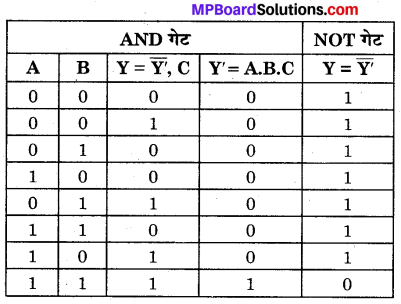

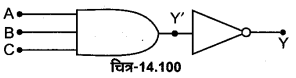

NAND गेट-NAND गेट को AND गेट तथा NOT गेट के संयोजन से प्राप्त किया जाता है। यदि AND गेट के निर्गत टर्मिनल Y’ को NOT गेट के निवेशी टर्मिनल से जोड़ दें [चित्र-14.67(a)] तो यह पूर्ण संयोजन NAND गेट कहलाता है। इसका लॉजिक प्रतीक [चित्र-14.67 (b)] में प्रदर्शित है।

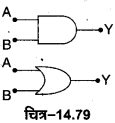

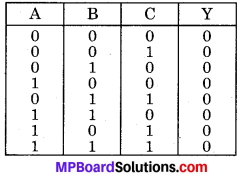

NAND गेट का बूलियन व्यंजक \(\overline{A \cdot B}=Y\) है तथा इसे ‘A AND B negated equals Y ‘ पढ़ा जाता है। NAND गेट की सत्यता सारणी AND तथा NOT गेटों की सत्यता सारणियों को तर्कसंगत संयोजित करके प्राप्त की जा सकती है चित्र-14.68

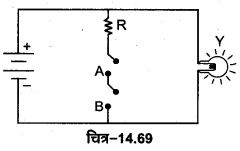

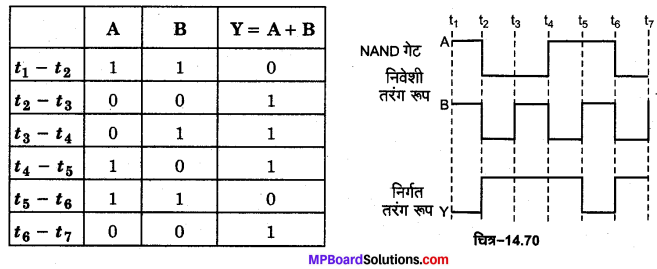

इसके लिए प्रदर्शित परिपथ में दो स्विच A व B एक लघु प्रतिरोध R, एक बैटरी तथा एक बल्ब Y को चित्र-14.70 के अनुसार जोड़ते हैं। जब दोनों स्विच A व B खुले हैं अर्थात् A = 0, B= 0 तो बल्ब Y जलता है। जब केवल स्विच A खुला है अर्थात् A = 0, B= 1 है तो बल्ब Y जल जाता है। जब स्विच A व B दोनों बन्द हैं अर्थात् A = 1, B= 1 तो बल्ब Y बुझा रहता है।

प्रश्न 26.

OR गेट, AND गेट, NOT गेट NAND तथा NOR गेट की तुलनात्मक सारणी बनाइए।

अथवा

AND, NOR तथा NOT गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी बनाइए। [2014]

अथवा

NAND गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए। [2016]

उत्तर :

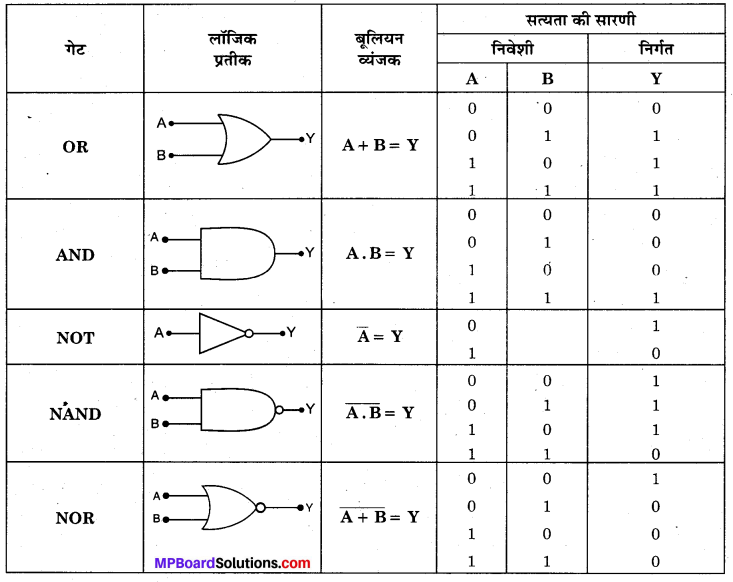

OR, AND, NOT, NAND तथा NOR गेट की तुलनात्मक सारणी

प्रश्न 27.

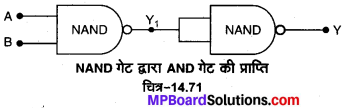

NAND गेटों का प्रयोग कर (i) AND गेट, (ii) OR गेट, किस प्रकार बना सकते हैं? चित्र बनाकर समझाइए।[2018]

अथवा