MP Board Class 11th Hindi Makrand Solutions Chapter 12 बिहारी के दोहे (कविता, बिहारी)

बिहारी के दोहे पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

बिहारी के दोहेलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सर्प, मोर, हिरण और सिंह कहाँ एक साथ रहते हैं?

उत्तर:

सर्प, मोर, हिरण और सिंह एक साथ तपोवन में रहते हैं।

![]()

प्रश्न 2.

किस तिथि को सूर्य और चन्द्र एक साथ होते हैं?

उत्तर:

अमावस्या तिथि को सूर्य और चन्द्र एक साथ होते हैं।

प्रश्न 3.

पाप का बोध किसको अधिक होता है?

उत्तर:

पाप का बोध शक्तिहीन को अधिक होता है।

बिहारी के दोहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

बाज के माध्यम से कवि ने किसके आचरण को लक्षित किया है, और क्यों?

उत्तर:

बाज के माध्यम से कवि ने अपने आश्रयदाता महाराजा जयसिंह के आचरण । को लक्षित किया है कि उन्हें औरंगजेब के इशारे पर महाराजा शिवाजी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह इसलिए कि इसमें उनका अपना कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात यह कि एक हिन्दू राजा द्वारा दूसरे हिन्दू राजा पर आक्रमण करना भी सजातीयता के बिल्कुल विपरीत और अनुचित है।

प्रश्न 2.

सज्जन के प्रेम की क्या विशेषताएँ हैं?

उत्तर:

सज्जन के प्रेम की कई विशेषताएँ हैं –

- वह सदैव बना रहता है।

- वह अपने प्रेमी के बुरे दिन आने पर भी उसके प्रति पहले की तरह ही प्रेम करता है।

- वह लाभ-हानि की चिन्ता नहीं करता है।

- वह शुद्ध और अच्छे भावों से भरा होता है।

- वह चोल के रंग के समान जीवन भर प्रेम का निर्वाह करता रहता है।

![]()

प्रश्न 3.

मित्रता सदैव चलती रहे, इस हेतु क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

उत्तर:

मित्रता सदैव चलती रहे, इस हेतु निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए –

- अपने हृदय को शुद्ध और खुला रखना चाहिए।

- लाभ-हानि का ध्यान नहीं देना चाहिए।

- संकट के समय भी मित्रता की भावना को फीका नहीं पड़ने देना चाहिए।

- किसी प्रकार के अहंकार के ताप से मित्रता को मुरझाने से बचाना चाहिए।

- मित्रता को एक आदर्श के रूप में बनाए रखने की भावना सदैव रखनी चाहिए।

प्रश्न 4.

श्रीकृष्ण की वंशी इन्द्रधनुष के समान क्यों लगती है?

उत्तर:

श्रीकृष्ण की वंशी इन्द्रधनुप के समान लगती है। यह इसलिए कि श्रीकृष्ण के ओठों का रंग लाल है, आँखों का रंग सफेद और काला है, और उनका वस्त्र पीला है। इन सबके प्रभाव से हरे रंग वाली वंशी रंग का इन्द्रधनुष के समान हो उटना स्वाभाविक ही लगता है।

बिहारी के दोहे भाव विस्तार/पल्लवन

प्रश्न.

- बढ़त-बढ़त सम्पति, सलिलु, मन सरोज बढ़ि जाइ।

- दुसह दुराज प्रजानु कौं, क्यों न बढ़े दुःख-दंदु!

- बैठि रही अति सघन वन, पैठि सदन-तन माँहि।

देखि दुपहरी जेठ की, छाँही चाहति छाँह।

उत्तर:

1. जिस प्रकार पानी के हमेशा बढ़ते रहने पर कमल की नाल भी हमेशा बढ़ती रहती है, पानी के घटने पर वह नाल घटती तो नहीं, लेकिन कुम्हलाकर नष्ट हो जाती है। टीक इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति की सम्पत्ति बढ़ती रहती है, तो उसके मन में अनेक प्रकार की इच्छाएँ जोर मारने लगती हैं, लेकिन जब उसकी सम्पत्ति घटने लगती है, तो केवल घटती ही नहीं, बल्कि मूलधन सहित वह नष्ट हो जाती है, अर्थात् उस व्यक्ति के पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता है।

2. दो राजाओं के राज्य में, अर्थात् जिस राज्य के एक ही समय में दो राजा हों, उस राज्य की प्रजा को अनेक प्रकार के दुःख झेलने पड़ते हैं। कहने का भाव यह है कि सबल और शक्तिसम्पन्न लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निर्बलों के सुख-दुःख को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। शक्ति-सम्पन्न लोग अपनी शक्ति के प्रदर्शन अपने बराबर वालों से जहाँ करते हैं, वहाँ तक तो वे प्रशंसनीय हैं। लेकिन उनके इस शक्ति के प्रदर्शन से आम जनता को जो कष्ट होता है, वह निश्चय ही निन्दनीय है। अतएव अपने सुख-स्वार्थ के लिए हमें दूसरों के हितों को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

3. चूँकि गर्मी की ऋतु में भारत में सूर्य की किरणें तिरछी नहीं पड़ती हैं, बल्कि सीधी पड़ती हैं। उस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है। उससे भारत के अनेक स्थान तपने लगते हैं। फलस्वरूप गर्मी का प्रकोप बहुत भयंकर हो जाता है। यह जेठ के माह में चरम सीमा पर होता है। यहाँ उपर्युक्त दोहे में जेठ माह की इसी भीषण गर्मी के उल्लेख से उसके असाधारण प्रभाव को बतलाया गया है कि उससे न केवल जीव-जन्तु ही, अपितु पेड़-पौधे भी समाप्त होने लगते हैं। फलस्वरूप कहीं भी किसी की छाया तक भी नहीं दिखाई देती है। इसी दशा से कवि ने यह संभावना व्यक्त करने का प्रयास किया है कि छाया को भी छाया की जरूरत है। इसलिए वह या . तो घने जंगलों में जाकर छिप गई है या घरों के अंदर।

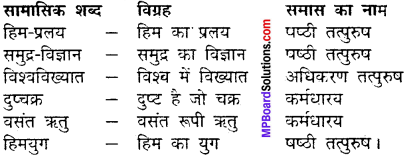

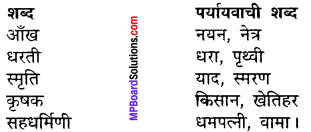

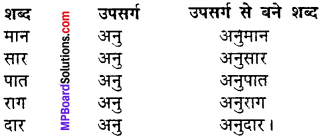

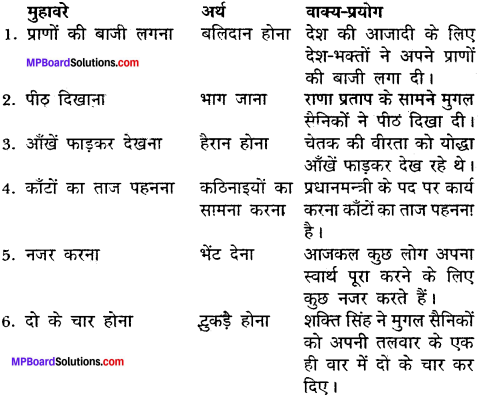

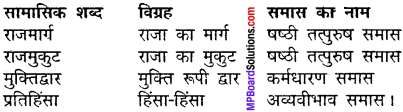

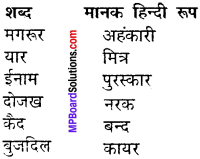

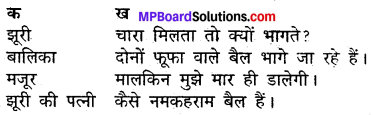

बिहारी के दोहे भाषा अध्ययन

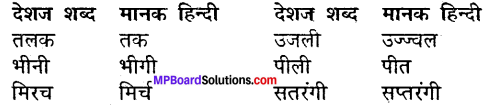

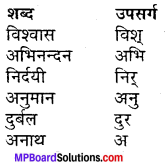

प्रश्न 1.

पदु, दुराज, स्याम, जगत, दीरघ, छाँड़तु, रंग्यौ, मावस, सुम्रत्यौ शब्दों के शुद्ध हिन्दी मानक रूप लिखिए।

उत्तर:

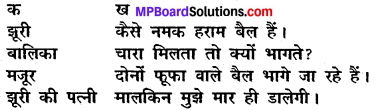

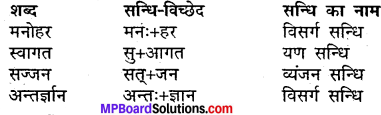

प्रश्न 2.

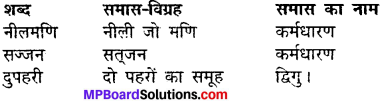

निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए-नीलमणि, सज्जन, दुपहरी।

उत्तर:

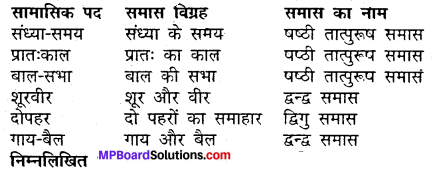

बिहारी के दोहे योग्यता विस्तार

प्रश्न 1.

रहीम के तीन नीतिपरक दोहे खोजकर लिखिए।

उत्तर:

उपर्युक्त प्रश्नों को छात्र/छात्रा अपने अध्यापक/अध्यापिका की सहायता से हल करें।

![]()

प्रश्न 2.

ग्रीष्म की दोपहरी का अनुभव आप अपने शब्दों में लिखिए। कक्षा में बताइए।

उत्तर:

उपर्युक्त प्रश्नों को छात्र/छात्रा अपने अध्यापक/अध्यापिका की सहायता से हल करें।

प्रश्न 3.

आपने कभी किसी असहाय/निर्धन व्यक्ति की मदद की है, यदि हाँ तो आप उसकी सहायता के अनुभव की चर्चा अपने साथियों से कीजिए तथा ऐसे किसी विषय पर एकांकी को खोजकर उसका अभिनय कीजिए।

उत्तर:

उपर्युक्त प्रश्नों को छात्र/छात्रा अपने अध्यापक/अध्यापिका की सहायता से हल करें।

बिहारी के दोहे परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

बिहारी के दोहे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सर्प, मोर, हिरण और बाघ कब एक साथ रहते हैं?

उत्तर:

सर्प, मोर, हिरण और बाघ उस समय एक साथ रहते हैं जब चारों ओर जानलेवा गर्मी फैल जाती है। उससे सारा संसार एक तपोवन की तरह हो जाता है। उस समय अपनी जान बचाने के लिए सर्प, मोर, हिरण और बाघ परस्पर वैरभाव भूलकर एक साथ रहते हैं।

प्रश्न 2.

श्रीकृष्ण की शोभा कब और अधिक बढ़ जाती है?

उत्तर:

श्रीकृष्ण की शोभा तब और अधिक बढ़ जाती है जब वे पीताम्बर धारण करते हैं।

प्रश्न 3.

दो राजाओं के एक ही राज्य में क्या होता है?

उत्तर:

दो राजाओं के एक ही राज्य में प्रजा को बेहद दुःख होता है।

बिहारी के दोहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

अधर धरत हरि कै परत, ओठ-दीठि-पट जोति।

हरित बाँस की बाँसुरी, इन्द्रधनुष रंग होति।।

उपर्युक्त दोहे में किन भावों की व्यंजना हुई है।

उत्तर:

उपर्युक्त दोहे में एक गोपी की अपनी एक प्रिय सखी से श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्य के सम्बन्ध में कही गई बातों की व्यंजना हुई है। वह गोपी अपनी सखी से श्रीकृष्ण की साधारण वंशी की इन्द्रधनुष के रंग का होना कहकर यह व्यंजित करना चाहती है कि यदि वह उनके पास चलेगी, तो उसकी भी सुन्दरता रँगीली हो जाएगी। वह ओठ, आँख और वस्त्र की ज्योति से वंशी को इन्द्रधनुष के समान रंग वाली कहकर श्रीकृष्ण के ओठों की ललाई, आँखों की श्यामलता और वस्त्रों के पीलापन का अधिक चटक और प्रभा देने वाली होना भी व्यंजित करती है।

प्रश्न 2.

कहलाने एक बसत, अहि, मयूर, मृग बाघ।

जगत तपोवन सो कियौ, दीरघ-दाघ-निदाघ।।

उपर्युक्त दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

उपर्युक्त दोहे के द्वारा कवि ने यह भाव स्पष्ट करना चाहा है कि चारों ओर बेहद गर्मी पड़ रही है। उसके कारण यह सारा संसार एक तपोवन का रूप ले चुका है। जिस प्रकार तपोवन में हिंसक पशु अपने हिंसक भाव को छोड़कर मित्रभाव से रहने लगते हैं उसी प्रकार साँप, मोर, हिरण और बाघ रह रहे हैं। अर्थात् साँप ने मोर के प्रति और बाघ ने हिरण के प्रति अपने हिंसक भाव का परित्याग कर मित्र-भाव को अपना लिया है।

![]()

प्रश्न 3.

‘बिहारी के दोहे’ के केन्द्रीय भाव पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

केन्द्रीय भाव के अन्तर्गत बिहारी ने कृष्ण के स्वरूप का वर्णन उत्प्रेक्षा के माध्यम से किया है। कृष्ण एवं उनकी बाँसुरी का वर्णन करते हुए कवि ने वर्ण परिवर्तन को चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रकृतिपरक वर्णन में कवि का ग्रीष्म वर्णन महत्त्वपूर्ण है। ग्रीष्म के आतप से तापित वे पशु-पक्षी जो आपस में शत्रुभाव रखते हैं, एक-दूसरे के साथ मित्र-भाव से रह रहे हैं-यह तपोवन के रहवास का गुण है। ज्येष्ठ महीने की इतनी अधिक तपन है कि दोपहर में छाया भी छाया ढूँढ़ती फिरती है। नीतिपरक दोहों में बिहारी ने सज्जनों के अमिट प्रेम का, द्विराज में प्रजा के दुःख-दर्दो का, सम्पत्ति की क्षण-भंगुरता का, मित्र-धर्म की गहनता का, दुर्बल को दबाने वाली शक्तियों का तथा अपने सजातीय बन्धुओं पर अन्यथा प्रेरणा से प्रहार करने की मनाही का वर्णन किया है।

बिहारी के दोहे कवि परिचय

प्रश्न 1.

कविवर बिहारी का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनके साहित्य के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

जीवन-परिचय:

कविवर बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविन्द पुर गाँव में माना जाता है। इनके जीवन परिचय से संबंधित निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है –

‘जनम ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेल बाल।

तरुनाई आई सुघर, मथुरा बसि ससुराल।।’

(अर्थात् उनका जन्म ग्वालियर में, बचपन बुंदेलखंड में और युवावस्था ससुराल मथुरा में बीती थी।) उनका जन्म मथुरा के चौबे परिवार में हुआ था। उनके पिता केशवराय थे। वे ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए थे। वहीं रहकर उन्होंने कवि केशवदास से काव्य-शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कविवर केशवदास के साहित्य का विस्तृत अध्ययन-मनन किया। इसकी छाप उनके दोहों में दिखाई देती है। इनके जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। वह यह कि वे जिस समय अपनी वृत्ति लेने के लिए जयपुर के राजा के दरबार में गए, उस समय वहाँ के राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतना फँसे हुए थे कि राजकाज देखने के लिए तनिक भी समय नहीं निकाल पाते थे। बिहारी ने उनकी आँखें खोलने के लिए यह दोहा लिखकर भेजा –

“नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहिं काल।

अली कली ही सों कस्यो, आगे कौन हवा।।”

इस दोहा का राजा जयसिंह पर जादू-सा असर पड़ा। उन्होंने प्रसन्न होकर बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे रचने के लिए आदेश दिया। उन्होंने उनके द्वारा रचे गए प्रत्येक दोहे पर एक-एक अशरफी देने का वचन दिया। बिहारी ने ऐसे सात सौ दोहों की रचना की, जो ‘बिहारी सतसई’ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी मृत्यु 1663 में हुई।

रचना:

बिहारी ने ‘सतसई’ नामक ग्रन्थ की रचना की। इसमें सात सौ दोहे संकलित हैं।

साहित्य का महत्त्व:

बिहारी रीतिकाल के महाकवि हैं। उनकी रचना ‘सतसई’ मुक्तक काव्य की सुप्रसिद्ध रचना है। इनके दोहे शृंगार रस से लबालब भरे हुए हैं तो उनमें अलंकारों का चमत्कार देखते ही बनता हैं। उन्होंने ब्रजभाषा में शब्द-योजना और वाक्य-रचना बड़े व्यवस्थित रूप में की है। इस प्रकार उन्होंने अपने दोहों में ‘गागर में सागर’ भर दिया है।

बिहारी के दोहे पाठ का सारांश

प्रश्न 1.

कविवर बिहारी विरचित दोहों का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:

बिहारी के दोहों के इस संकलन में तीन प्रकार के दोहे हैं-भक्तिपरक, प्रकृतिपरक और नीतिपरक। भक्ति संबंधित दोहों में कवि ने श्रीकृष्ण के मनमोहक स्वरूप का चित्रांकन किया है। श्रीकृष्ण के वस्त्र और उनकी मुरली, उनकी शारीरिक सुन्दरता को बड़ा ही अनूठा बनाकर मन को मोहने वाले हैं। प्रकृति संबंधी दोहों में ग्रीष्मकाल की भीषण तपन गहरे रूप में चित्रित है। नीति से संबंधित दोहों में सज्जनों के अमिट प्रेम का, द्विराज में प्रजा के दुखों का, संपत्ति की अस्थिरता का, मित्र-धर्म की गंभीरता का, दुर्बलों को कमजोर करने वाली शक्तियों का और अपने सजातीय बंधुओं पर अन्यथा प्रेरणा से प्रहार करने की अवरोध का वर्णन है।

बिहारी के दोहे संदर्भ-प्रसंगसहित व्याख्या

भक्ति:

प्रश्न 1.

सोहत ओटै पीतु पटु, स्याम सलौनैं गात।

मनौं नीलमनि-सैल पर, आतपु पर्यो प्रभात।।

शब्दार्थ:

- सोहत – शोभायमान।

- ओढ़े – धारण करने पर।

- पीतु – पीला।

- पटु – वस्त्र।

- मनौं – मानो।

- आतप – धूप।

- पर्यो – पड़ा।

प्रसंग:

यह दोहा हमारी पाठ्य-पुस्तक हिन्दी सामान्य भाग-1 में संकलित तथा कविवर बिहारी द्वारा विरचित ‘सतसई’ के ‘भक्ति’ शीर्षक से उद्धत है। इसमें कवि ने श्रीकृष्ण के शारीरिक सौन्दर्य का चित्रण करते हुए कहा है कि –

व्याख्या:

श्रीकृष्ण सांवले हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण किया है। उनको इस तरह देखकर ऐसा लगता है, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह-सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। दूसरे शब्दों में पीताम्बर धारण किए हुए सांवले श्री कृष्ण सुबह की पड़ती हुई सूर्य की किरणों से सुशोभित नीलमणि पर्वत के समान बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं।

विशेष:

- चित्रात्मक शैली है।

- ब्रजभाषा की शब्दावली है।

- श्रीकृष्ण के अद्भुत सौन्दर्य का चित्रण है।

- श्रृंगार रस है।

![]()

प्रश्न 2.

अधर धरत हरि कै परत, ओठ-ढीठि-पट-जोति।

हरित बाँस की बाँसुरी, इन्द्रधनुष-रंग होति।।

शब्दार्थ:

- अधर – होंठ।

- परत – पड़ती।

- हरित – हरी।

- ढीठि – नेत्र।

- पट – वस्त्र।

- ज्योति – चमक।

प्रसंग:

पूर्ववत। इसमें कवि ने यह चित्रित करना चाहा है कि एक गोपी श्रीकृष्ण को बाँसुरी बजाते हुए देख आई है। वह राधिका जी से उनकी प्रशंसा कर उनको उन्हें दिखाने के बहाने से ले जाना चाहती है।

व्याख्या:

जब श्रीकृष्ण बाँसुरी को होंठों पर रखते हैं, तब उस पर उनके होंठों की, आँखों की और पीले वस्त्र की चमक पड़ती है। उससे वह हरे रंग की बाँसुरी इन्द्रधनुप की तरह रंग-बिरंगी (सतरंगी) हो उठती है। कहने का भाव यह है कि कृष्ण के होंठों का रंग लाल है, आँखों का रंग सफेद और काला है, और कपड़े का रंग पीला है। इन सबके प्रभाव से हरे रंग वाली बाँसुरी का रंग-बिरंगी (सतरंगी) हो उठना स्वाभाविक है।

विशेष:

- ब्रजभाषा की शब्दावली है।

- अनुप्रास अलंकार है।

- दोहा छंद है।

- श्रीकृष्ण के अनूठे सौन्दर्य का भावपूर्ण चित्रण है।

- शैली चित्रमयी है।

पद्यांश पर आधारित सौन्दर्यबोध संबंधित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- पीताम्बर धारण करने पर श्रीकृष्ण की शोभा कैसी हो जाती है?

- बाँसुरी श्रीकृष्ण के होंठों पर रखने पर कैसी दिखाई देती है?

- उपर्युक्त दोहों के काव्य-सौन्दर्य को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

- पीताम्बर धारण करने पर श्रीकृष्ण की शोभा सुबह की पड़ती हुई सूर्य की किरणों से सुशोभित नीलमणि पर्वत के समान मन को मोह लेने वाली हो जाती है।

- बाँसुरी श्रीकृष्ण के होंठों पर रखने से रंग-बिरंगी (सतरंगी) दिखाई देती है।

- उपर्युक्त दोहों का काव्य-सौन्दर्य अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से आकर्षक है। भाव, भाषा, प्रतीक-योजना, बिम्ब आदि प्रभावशाली हैं, शैली चित्रमयी है।

पद्यांश पर आधारित विषयवस्तु से संबंधित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- कवि और कविता का नाम लिखिए।

- उपर्युक्त पद्यांशों का मुख्य भाव बताइए।

उत्तर:

- कवि-कविवर बिहारी, कविता-भक्ति।

- उपर्युक्त पद्यांशों का मुख्य भाव-श्रीकृष्ण के अद्भुत और मनमोहक रूप-सौन्दर्य का चित्रण करना है।

प्रकृति:

प्रश्न 3.

कहलाने एकत बसत, अहि, मयूर, मृग, बाघ।

जगतु तपोवन सो कियौ, दीरघ दाघ निदाघ।।

शब्दार्थ:

- कहलाने – किस कारण से।

- एकत बसत – इकट्ठा रहते हैं।

- अहि – साँप।

- मयूर – मोर।

- मृग – हिरण।

- बाघ – शेर।

- दीरघ – लम्बी।

- दाघ – आग।

- निदाघ-गर्मी की ऋतु।

प्रसंग:

प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी सामान्य भाग-1’ में संकलित तथा कविवर बिहारी विरचित ‘सतसई’ के ‘प्रकृति’ शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहा में कवि ने ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक बढ़ती गर्मी का वर्णन किया है कि इससे परस्पर शत्रुभाव रखने वाले प्राणी भी इस संकट की घड़ी में साथ रहने लगे हैं।

व्याख्या:

अत्यधिक गर्मी में साँप और मोर तथा हिरण और बाघ को अपनी दुश्मनी भुलाकर एक ही स्थान पर रहते हुए देखकर एक पथिक दूसरे से पूछ रहा है-क्या कारण है कि जन्म से ही एक-दूसरे के प्रति शत्रुभाव रखने वाले साँप और मोर तथा हिरण और बाघ एक ही साथ दिखाई दे रहे हैं। उसकी जिज्ञासा को शान्त करते हुए दूसरा पथिक कह रहा है कि भयंकर गर्मी पड़ रही है। उसके कारण यह संसार एक तपोवन की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे तपोयन में हिंसक पशु अपनी हिंसा की भावना को छोड़कर मित्रभाव से रहने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार साँप ने मोर के प्रति और बाघ ने हिरण के प्रति अपनी हिंसा की दुर्भावना को त्याग दिया है।

विशेष:

- उपमा और अनुप्रास अलंकार है।

- दोहा छन्द है।

- भीषण गर्मी का उल्लेख है।

- संकट के समय शत्रुता मित्रता में बदल जाती है-इसे सुस्पष्ट करने का प्रयास है।

- शैली चित्रमयी है।

प्रश्न 4.

बैठि रही अति सघन वन, पैठि सदन-तन माँह।

देखि दुपहरी जेठ की, छाँहौ चाहति छाँह।।

शब्दार्थ:

- पैठि – प्रवेश करके।

- सदन – घर।

- निरखि – देखकर।

प्रसंग:

पूर्ववत्। इस दोहे में कवि ने जेठ माह की गर्मी की ऋतु के अत्यधिक भयंकर प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि –

व्याख्या:

गर्मी की ऋतु के भयंकर रूप को देखकर कोई परेशान होकर कह रहा है कि जेठ माह की गर्मी की अधिकता इतनी बढ़ गई है कि कहीं कोई छाया भी नहीं दिखाई दे रही है, जिसका सहारा लेकर कोई इस जानलेवा गर्मी से छुटकारा पा सके। ऐसा इसलिए कि स्वयं छाया भी इस भयंकर गर्मी से आकुल-व्याकुल होकर छाया की खोज में या तो घने जंगलों में जाकर छिप गई है या घरों के ही भीतर जाकर बैठ गई है; अर्थात् घरों के कमरों के अंदर छिपकर अपनी जान बचा रही है।

विशेष:

- भाषा-ब्रजभाषा है।

- शैली वर्णनात्मक है।

- छाया को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है।

- उत्प्रेक्षा अलंकार है।

- जानलेवा गर्मी का सटीक चित्रण है।

पद्यांशों पर आधारित सौन्दर्य बोध संबंधित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- परस्पर हिंसा की दुर्भावना रखने वाले पशु हिंसा क्यों छोड़ दिए हैं?

- तपोवन से किसकी उपमा और क्यों दी गई है?

- छाँह-छाँह को क्यों चाह रही है?

- ‘प्रकृति’ शीर्षक दोहों के काव्य-सौन्दर्य को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

1. परस्पर हिंसा की दुर्भावना रखने वाले पशु हिंसा छोड़ दिए हैं। यह इसलिए कि जेठ माह की भीषण गर्मी के बढ़ते संकट के कारण उनमें स्वयं के बचाव की भावना ने किसी को हानि पहुँचाने की भावना को भुलाकर मित्रता की भावना को उत्पन्न कर दिया है।

2. तपोवन से संसार की उपमा दी गई है। यह इसलिए कि ऋषि-मुनियों के तपोवनों में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा की दुर्भावना का परित्याग कर देते हैं।

3. छाँह-छाँह को चाह रही है। यह इसलिए कि स्वयं छाँह भी बढ़ती हुई जानलेवा गर्मी से कहीं नहीं दिखाई देती हैं। वह तो अपने बचाव के किसी सुरक्षित स्थान में जाकर छिप गई है।

4. प्रकृति शीर्षक दोहों में गर्मी के भीषण स्वरूप को उपमा, अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों से अलंकृत करके उन्हें भावात्मक और चित्रात्मक शैलियों में प्रस्तुत किया गया है। भाव-भाषा, प्रतीक और योजना आकर्षक है।

पद्यांशों पर आधारित विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- कवि और कविता का नाम लिखिए।

- उपर्युक्त दोहों का मुख्य भाव लिखिए।

उत्तर:

1. कवि-कविवर बिहारी। कविता-‘प्रकृति’।

2. उपर्युक्त दोहों में गर्मी की ऋतु के भयंकर प्रभाव का उल्लेख कर उससे प्रभावित जीव-जन्तुओं की दुखद दशा को स्पष्ट किया गया है। गर्मी की अधिकता इतनी है कि सारा संसार तपोवन में बदल. गया है। फलस्वरूप शत्रुभाव रखने वाले पशु मित्रभाव से एक साथ रह रहे हैं। दोपहर की गर्मी से परेशान होकर तो छाया भी छाया की तलाश कर रही है।

![]()

नीति:

प्रश्न 5.

चटक न छाँड़तु घटत हूँ, सज्जन-नेहँ गंभीरू।

फीकौ परै न, बरु फटै, रँग्यौ चोल-रंग चीरू।।

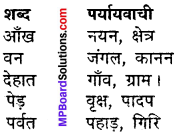

शब्दार्थ:

- चटक – चटकीलापन।

- घटक हूँ – घटते हुए (प्रेम पात्र न होते हुए भी)।

- बरु – चाहे।

- चोल रंग – चोल, एक प्रकार की वह लकड़ी, जिसे औटाकर (खौलाकर) रंग निकाला जाता है। यह रंग बहुत पक्का होता है और कपड़े के फट जाने पर भी नहीं छूटता।

प्रसंग:

यह दोहा हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी सामान्य भाग-1’ में संकलित तथा कविवर बिहारी विरचित ‘सतसई’ के ‘नीति’ शीर्षक से उद्धृत है। इसमें कवि ने सज्जनों के प्रेम की अटलता और स्थिरता का उल्लेख किया है। इस विषय में कवि का कहना है कि

व्याख्या:

सज्जनों का अटल प्रेम प्रेमपात्र के घटने पर भी अपनी अटलता नहीं छोड़ता है; अर्थात् सज्जन जिससे प्रेम करते हैं, वह चाहे अपनी भावना कम करने लगे या दुर्भावना करते हुए नीचे गिरने लगे। दूसरे शब्दों में प्रेम का निर्वाह करना छोड़ दे, तो भी सज्जनों के प्रेम में कोई कमी या अन्तर नहीं आता है। सज्जनों का प्रेम तो वैसे ही हमेशा बना रहता है, जैसे चोल के रंग में रंगा हुआ कपड़ा, भले ही फट जाए, लेकिन उसका रंग कभी भी फीका नहीं पड़ता है।

विशेष:

- ब्रजभापा की शब्दावली है।

- दोहा छन्द है।

- उपमा अलंकार।

- उपदेशात्मक शैली है।

- यह अंश भाववर्द्धक है।

प्रश्न 6.

दुसह दुराज प्रजानु कौं, क्यों न बढ़े दुख-दंद।

अधिक अँधेरौ जग करत, मिलि मावस रवि-चंदु।।

शब्दार्थ:

- दुसह – दुसह्य, जो सहा न जा सके।

- दुराज – दो राजाओं का राज।

- दुख-दंदु – दुखों का द्वंद्व, विविध प्रकार के दुख।

- मावस – अमावस्या।

- रवि-चंदु – सूर्य और चन्द्रमा।

प्रसंग:

पूर्ववत्। दो राजाओं के राज में अर्थात् जिस राज्य के एक ही समय ‘ में दो राजा हों, अनेक प्रकार के दुःख होते हैं। इस बात को कवि ने इस दोहे में .. व्यक्त करने का प्रयास किया है। इस विषय में कवि का कहना है कि –

व्याख्या:

किसी प्रकार से असहनीय, (न सहन किए जाने योग्य) दो राजाओं के राज्य में प्रजा को अनेक प्रकार के दुःख क्यों न होवे। अर्थात् जिस राज्य में एक समय में दो राजा होते हैं, वहाँ की प्रजा को अनेक प्रकार के भयंकर दुःख झेलने पड़ते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है, जैसे अमावस्या के दिन सूर्य और चन्द्रमा मिलकर एक साथ होने से संसार में बहुत अधिक (सबसे अधिक) अंधकार को बढ़ा देते हैं।

विशेष:

- दोहा छन्द है।

- भाषा ब्रजभाषा है।

- उपमा अलंकार है।

- यह अंश ज्ञानवर्द्धक है।

- दृष्टान्त शैली है।

प्रश्न 7.

बढ़त-बढ़त संपति-सलिलु, मन-ससेजु बढ़ि जाइ।

घटत-घटत सुन फिर घटै, बरु समूल कुम्हिलाइ।।

शब्दार्थ:

- संपत्ति-सलिलु – संपत्ति रूपी पानी।

- मन-सरोज – मनरूपी कमल।

- बरु – बल्कि, परन्तु।

- समूल – जड़ सहित, मूलधन सहित।

- कुम्हिलाइ – मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है।

प्रसंग:

पूर्ववत्। इसमें कवि ने धन की चंचलता और नश्वरता का वर्णन करते हुए कहा है कि –

व्याख्या:

सम्पत्ति रूपी पानी के निरन्तर बढ़ते रहने से मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में संपत्ति आने-जाने से मन में अनेक प्रकार की लालसाएँ उत्पन्न होती जाती हैं। लेकिन सम्पत्ति रूपी पानी के घटने पर मन रूपी कमलं घटता ही नहीं, अपितु समूल (जड़ सहित) ही नष्ट हो जाता है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार पानी के हमेशा बढ़ते रहने पर कमल की नाल भी निरन्तर बढ़ती रहती है। और पानी के घटने पर वह नाल घटती तो नहीं, लेकिन कुम्हलाकर नष्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति की सम्पत्ति बढ़ती रहती है तो उसके मन में अनेक प्रकार की इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जब उसकी सम्पत्ति घटने लगती है तो उसकी इच्छाएँ भी बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं।

विशेष:

- ‘बढ़त-बढ़त’ और ‘घटत-घटत’ में पुनरुक्ति अलंकार है।

- ‘सम्पत्ति-सलिल’ और ‘मन-सरोज’ में रूपक अलंकार है।

- दोहा छन्द है।

- उपर्युक्त कथन यथार्थपूर्ण है।

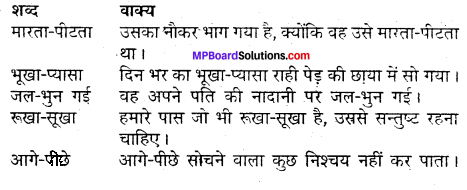

प्रश्न 8.

जो चाहत, चटक न घटे, मैलो होई न चित्त।

रज राजसु न छुवाइ तौ, नेह चीकने चित्त।।

शब्दार्थ:

- चाहत – चाहते हैं।

- चटक – चटकीलापन।

- मैलो – मलिन।

- नेह – प्रेम।

- चीकने – पवित्र।

प्रसंग:

पूर्ववत्। इसमें कवि ने प्रेम को पवित्र और निरन्तर बने रहने की युक्ति को बतलाते हुए कहा है कि –

व्याख्या:

एक सच्चा व्यक्ति यदि अपने प्रेम को निरंतर बनाए रखना चाहता है। इसके साथ ही यदि वह अपने प्रेम की पवित्रता के लिए अपने चित्त को और किसी प्रेम के लिए स्थान नहीं देना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपने अंदर किसी प्रकार का अहंकार न करे। ऐसा करने से उसका प्रेम उसके पवित्र चित्त में स्थायी रूप से रह सकेगा, अन्यथा नहीं।

विशेष:

- ब्रजभाषा की प्रचलित शब्दावली है।

- शैली उपदेशात्मक है।

- अनुप्रास अलंकार है।

- दोहा छन्द है।

- यह दोहा प्रेरक रूप में है।

प्रश्न 9.

कहै यहै श्रुति सुम्रत्यौ, यहै सयाने लोग।

तीन दबावत निस कही, पातक, राजा, रोग।।

शब्दार्थ:

- श्रुति – वेद।

- सुम्रत्यौ – स्मृति भी।

- सयाने – चतुर।

- निस कही – शक्तिहीन को।

- पातक – पाप।

प्रसंग:

पूर्ववत्। इस दोहे में कवि ने शक्तिहीनता के दोष पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि –

व्याख्या:

पाप, राजा और रोग-ये तीनों ही शक्तिहीनों को दबाते हैं। इस बात को बार-बार वेद, स्मृतियाँ और चतर लोग कहते हैं।

विशेष:

- पातक, राजा और रोग की ‘दंबावत’ एक क्रिया होने से दीपक अलंकार है।

- कथ्य को प्रमाण सहित कहने से प्रमाणालंकार है।

- दोहा छंद है।

- यह दोहा ज्ञानवर्द्धक है।

- दृष्टान्त शैली है।

![]()

प्रश्न 10.

स्वारथ, सुकृत, न श्रम वृथा, देखि बिहंग, बिचारि।

बाज पराए पानि परि तू पच्छीनु न मारि।।

शब्दार्थ:

- स्वारथ – निजी लाभ, मतलब।

- सुकृतु – अच्छा काम।

- श्रमु – परिश्रम।

- बृथा – बेकार।

- बिहंग – पक्षी।

- पराएँ पानि परि – दूसरों के इशारे पर।

प्रसंग:

पूर्ववत्। इस दोहे को कवि ने अन्योक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता जयसिंह को यह समझाने का प्रयास किया है कि उन्हें औरंगजेब के इशारे पर महाराज शिवाजी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि उसमें उनका कोई निजी लाभ तो है ही नहीं। एक हिन्दू राजा द्वारा दूसरे हिन्दू राजा पर आक्रमण करना उचित भी नहीं है। इस बात को कवि ने किसी वाज को संबोधित करते हुए कहा है कि –

व्याख्या:

अरे बाज! (महाराजा जयसिंह) तुम दूसरों (औरंगजेब) के इशारे पर जिस पक्षी (महाराज शिवाजी) को मारने जा रहे हो, उससे तुम्हारे किसी निजी लाभ की पूर्ति नहीं होगी। ऐसा इसलिए कि शिकार (शिवाजी) को तो वह शिकारी (औरंगजेब) ही लेगा, जिसके इशारे पर उस पक्षी को मारने जा रहे हो। कहने का भाव यह कि किसी दूसरे के इशारे पर और दूसरों की भलाई के लिए अपने सजातीय को मारना (हानि पहुँचाना) किसी प्रकार से ठीक नहीं है। इस दृष्टि से इससे होने वाला परिश्रम भी व्यर्थ ही होगा।

विशेष:

- ब्रजभाषा की प्रचलित शब्दावली है।

- दोहा छंद है।

- अन्योक्ति अलंकार है।

- उपदेशात्मक शैली है।

- यह दोहा प्रेरणादायक रूप में है।

पद्यांशों पर आधारित सौन्दर्यबोध संबंधित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- सज्जनों का प्रेम कैसा होता है?

- नीति के दोहों का भाव-सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए।

- नीति के दोहों के काव्य-सौन्दर्य पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

1. सज्जनों का प्रेम बड़ा ही स्थायी और अमिट होता है। वह चोल के रंग के समान हमेशा ही बना रहता है।

2. नीति के दोहों में व्यक्त भावों की सस्लता, उपयुक्त, यथार्थता और स्पष्टता सराहनीय है। इन दोनों में कही गई बातें बिल्कुल सारपूर्ण और जीवन की सफलता के लिए अपेक्षित व समुचित कही जा सकती हैं। इस आधार पर ये अधिक विश्वसनीय और सार्थक सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही हैं।

3. नीति के दोहों का काव्य-सौन्दर्य हृदयस्पर्शी और रोचक है। जीवन को हद तक सार्थक बनाने में जीवन-नीति का महत्त्व कितना अधिक होता है, इसे दर्शाने के लिए कवि ने प्रस्तुत दोहों को अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों से अलंकृत किया है। फिर उन्हें वीर रस और शान्त रस में डुबोकर ब्रजभाषा की प्रचलित शब्दावली को आकर्षक बनाया है। भावों में सरसता और प्रतीक-बिम्बों की सटीकता के द्वारा उन्हें हृदय-स्पर्शी बनाने में अद्भुत सफलता कायम की है।

पद्यांशों पर आधारित विषय-वस्तु से संबंधित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.

- कवि और कविता का नाम लिखिए।

- दो राजाओं का राज्य कैसा होता है?

- सम्पत्ति के बढ़ने-घटने से क्या प्रभाव पड़ता है?

- स्मृतियाँ और चतुर लोग क्या मानते हैं?।

- बाज के माध्यम से कवि ने क्या सीख दी है?

उत्तर:

- कवि-कविवर बिहारी, कविता-नीति।

- दो राजाओं का राज्य प्रजा के लिए हर प्रकार से दुःखद और विपत्तिकारक होता है।

- सम्पत्ति के बढ़ने से मन में अनेक प्रकार की इच्छाएँ जोर मारने लगती हैं। इसके विपरीत सम्पत्ति के घटने से मन की इच्छाएँ लगभग समाप्त हो जाती हैं।

- स्मृतियाँ और चतुर लोग यह मानते हैं कि पाप, राजा और रोग, ये तीनों ही शक्तिहीनों को दबाते हैं।

- बाज के माध्यम से कवि ने यह सीख दी है कि हमें किसी दूसरे के बहकावे में आकर और दूसरों की भलाई के लिए अपने सजातीय को कोई दुःख या हानि नहीं पहुँचानी चाहिए।