MP Board Class 11th General Hindi व्याकरण भाव पल्लवन

विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा है। भाषा और अभिव्यंजना पक्ष पर असाधारण अधिकार रखने वाले व्यक्ति अपने भावों और विचारों को परिष्कृत, सुगठित प्रौढ़ भाषा में संक्षेप में अभिव्यक्त करते हैं। उनके संक्षिप्त कथन में विस्तृत विचारों और गंभीर भावों की अभिव्यक्ति निहित रहती है। उनमें भावों और विचारों की गहराई सूत्र रूप में पिरोई होती है। ये विचार-सूत्र समाज में उक्ति अथवा सूक्ति के रूप में प्रचलित हो जाते हैं। इनमें गागर में सागर भरा होता है। सामान्य जनों को इस प्रकार के गुंथे हुए सूत्रवत एक या एक से अधिक वाक्यों के भाव और विचार स्पष्ट नहीं होते हैं। अब समझने के लिए विचार-सूत्रों के वाक्य अथवा वाक्यों का अर्थ-विस्तार या भाव-विस्तार किया जाता है।

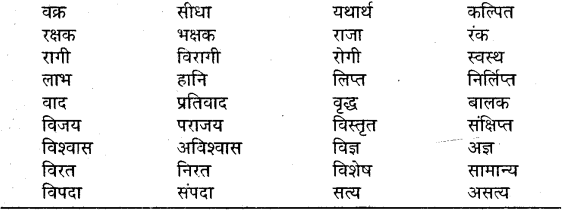

![]()

किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं।

किसी एक वाक्य या एक से अधिक वाक्यों का पल्लवन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए-

- मूल वाक्य या अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए।

- वाक्य या अवतरण में कोई लोकोक्ति, मुहावरे, अलंकार, रस आदि हो सकते हैं, उन पर ध्यान दीजिए।

- पल्लवन काव्य पंक्ति अथवा गद्य पंक्ति किसी का भी किया जा सकता है। उसके केंद्रीय भाव या विचार को समझने का प्रयास कीजिए।

- भाव या विस्तार करते समय कथन की पुष्टि हेतु कुछ उदाहरण या तथ्य भी दिए जा सकते हैं।

- वाक्य छोटे-छोटे हों और भाषा सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक हो।

- लेखक या कवि के मूल भाव का ही विस्तार करना उचित है। उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए।

- पल्लवन हर स्थिति में अन्य पुरुष में कीजिए।

- अनावश्यक विस्तार से बचें।

- विरामचिह्नों पर ध्यान दें।

- पल्लवन हेतु शब्द-चयन सार्थक और प्रभावी है।

- पुनरावृत्ति से बचना चाहिए।

उदाहरण

कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं।

पल्लवन-किसी कर्म का सबसे बड़ा स्मारक उस कर्म को करने वाला अर्थात कर्ता होता है। जब हम किसी कर्म की प्रशंसा करते हैं तो हमारी दृष्टि उस कार्य के कर्ता की ओर जाती है। कर्म को कर्ता से पृथक् करके नहीं देखा जा सकता। जब हमें उसी प्रकार के कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होता है तो मार्ग-दर्शन के लिए उसके कर्ता की ओर ध्यान चला जाता है। वह कर्ता हमारा आदर्श बन जाता है। कर्मों द्वारा ही समाज में कर्ता की स्थिति सुदृढ़ और आकर्षक बनती है। भारतीय संस्कृति की पताका विदेशों में फैलाने की चर्चा होती है तो स्वतः ही हमारा ध्यान स्वामी विवेकानंद की ओर आकर्षित हो जाता है। अतः कर्म का स्मारक कर्ता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता है।

अन्य उदाहरण

1. महत्त्वाकांक्षा मनुष्य का असाध्य रोग है।

2. प्रेम में घनत्व अधिक है तो श्रद्धा में विस्तार।

3. आचरण सज्जनता की कसौटी है।

4. सद्भावना टूटे हृदय को जोड़ती है।

5. कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं।

6. मनुष्य जितना देता है, उतना ही पाता है। प्राण देने से प्राण मिलता है और मन देने से मन मिलता है।

7. आशा उस घास की भाँति है जो ग्रीष्म में ताप से जल जाती है।

8. सत्ता की भूख ज्ञान की वर्तिका को बुझा देती है।

9. लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख।

10. नियम जीवन-वाटिका की रक्षा-परिधि है।

11. बंधन सर्वत्र होते हैं किन्तु जो मनुष्य उन्हें शक्ति मानकर चलता है वही सबल होता है।

12. प्रसिद्धि मनुष्य की शांति की सबसे बड़ी शत्रु है जो उसके हृदय की कोमलता का हनन करती है।

13. विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है।

14. उपकार शील का दर्पण है।

15. प्रेम में घनत्व अधिक है तो श्रद्धा में विस्तार।

16. दुःख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात।

17. दुःख की छाया एक तरह की तपस्या ही है, उससे आत्मा शुद्ध होती है।

18. मंदिर एक उपासना स्थल है, जहाँ मनुष्य अपने आपको ढूँढ़ता है।

19. विश्वासपात्र मित्र जीवन की औषधि है।

20. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।

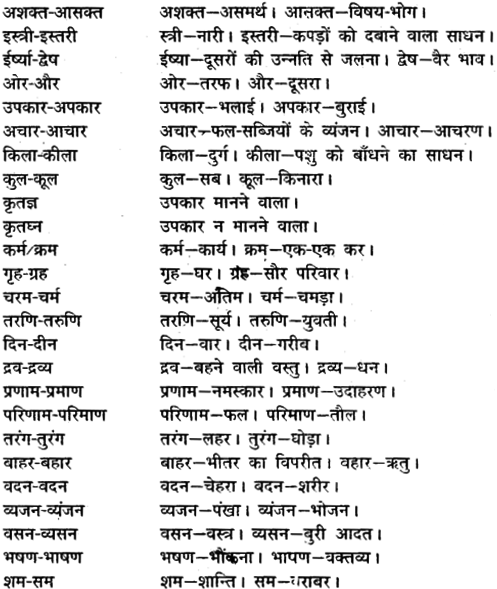

![]()

21. जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ।

22. होनहार बिरवान के होत चीकने पात।

23. हिंसा बुरी चीज है, पर दासता उससे भी बुरी है।

24. तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर।

25. लीक-लीक गाड़ी चले, लीकहिं चले कपूत।

लीक छाँड़ि तीनों चलें, शायर, सिंह, सपूत॥

26. जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।

27. कायर भाग्य की और वीर पुरुषार्थ की बात करते हैं।

28. भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का।

29. लघुता से प्रभुता मिले प्रभुता से प्रभु दूर।

30. जीवन का नियम स्पर्धा नहीं, सहयोग है।

31. आँखों में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों।

32. महत्त्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है।

33. भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है।

34. जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।

35. करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।

36. निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय।

37. हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं हैं।

हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है।

38. आनंद के झरने का उद्गम अपने भीतर है, बाहर नहीं।

39. आलस्य जीवित व्यक्ति का कफन है।

40. वाणी का भूषण ही भूषण है।

41. चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग।

42. खोजी मनुष्य के लिए समुद्र सूख जाता है, पहाड़ झुक जाता है।

43. धर्म और जाति का भेद संकीर्ण विचारों के स्वार्थ की उपज है।

44. धर्म का भूषण वैराग्य है, वैभव नहीं।

45. राष्ट्रभाषा के अभाव से पराधीनता की याद ताजा बनी रहती है।

46. भाषा विचार की पोशाक है।

47. यह सत्य ही है, देवता उसी की सहायता करते हैं, जो परिश्रम करता है।

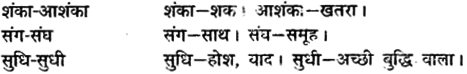

![]()

48. युद्ध असभ्य लोगों का व्यापार है।

49. जीवन अमरता का शैशवकाल है।