MP Board Class 11th Special Hindi स्वाति कवि परिचय (Chapter 6-10)

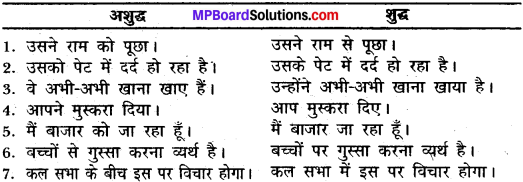

11. भूषण

[2010]

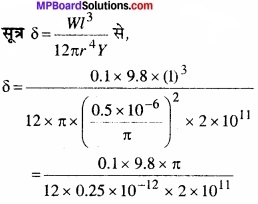

- जीवन-परिचय

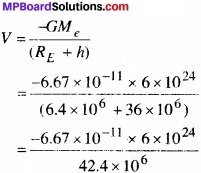

सरस्वती के इस ओजस्वी पुत्र का असली नाम क्या था? इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रराम ने उन्हें भूषण’ की उपाधि दी थी; जो आज उनकी पूर्णरूपेण सामाजिक उपाधि बनी हुई है।

![]()

भूषण का जन्म कानपुर के पास तिकवाँपुर नामक गाँव में सन् 1613 ई. (संवत् 1670 वि.) में हुआ था। इनके पिता का नाम पं. रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके अन्य भाई चिन्तामणि और मतिराम तथा नीलकण्ठ भी श्रेष्ठ कवि थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने खोज की है कि उनका नाम घनश्याम था। परन्तु काव्य जगत् में इनका नाम भूषण ही प्रसिद्ध है।

चित्रकूट के सोलंकी राजा के यहाँ से इन्हें शिवाजी महाराज का राजाश्रय प्राप्त हो गया। शिवाजी इनके एक छन्द ‘इन्द्र जिमि जम्भ पर’ को कई बार बड़ी तल्लीनता से सुनते रहे। इसके लिए उन्होंने भूषण को अठारह लाख स्वर्णमुद्राएँ और अठारह गाँव की जागीर देकर सम्मानित किया। भूषण को आश्रय देने वाले अन्य महाराज छत्रसाल थे। रीतिकालीन विलासितापूर्ण वातावरण में वीरता को स्वर देने वाले ओज गुण सम्पन्न इस कवि ने सन् 1715 ई. (संवत् 1772 वि.) में अन्तिम साँस ली।

- साहित्य-सेवा व उद्देश्य

विलासी प्रवृत्ति के राजाओं के दरबार में रहने वाले कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को सन्तुष्ट करने और उनकी तृप्ति के लिए नारी के अंग-प्रत्यंग के कामोद्दीपक चित्र अपनी कविता में उभारे। इस तरह रीतिकालीन इन कवियों ने कविता को वासना की वाहिका बनाया हुआ था तभी वीर रस की सशक्तवाणी लिए हुए महाकवि भूषण काव्यमंच पर उभर पड़े और उन्होंने अपनी ओजभरी वाणी में राष्ट्र गौरव की अनुभूति कराने वाला शंखनाद फूंक दिया। सम्पूर्ण राष्ट्रीयजनों ने उनके स्वर को सुना और भूषण के इस सिंहनाद ने भारत में राष्ट्रीय चेतना का स्वर फूंक दिया। \

काव्य का विषय-भूषण को काव्यशास्त्र पर विशेष अधिकार प्राप्त था। धर्म, दर्शन, इतिहास और भूगोल आदि विषयों का उन्हें व्यापक ज्ञान प्राप्त था। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व, स्वाभिमान, निर्भीकता, जातीय गौरव एवं अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की भावना से भरा हुआ था। उन्होंने भारतीय संस्कृति के महान रक्षक शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का ओजस्वी वर्णन करके हिन्दी कविता की श्रीवृद्धि की।

- रचनाएँ

भूषण की निम्नलिखित प्रसिद्ध रचनाएँ हैं

- शिवा-बावनी-इस रचना में महाराज शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है। इस रचना में ओज गुण की प्रधानता है।

- शिवराज भूषण-शिवराज भूषण रीतिकालीन प्रवृत्तियों से प्रभावित ग्रन्थ है। यह अलंकारवादी और लक्षण ग्रंथ के रूप में एक प्रसिद्ध रचना है।

- छत्रसाल दशक-छत्रसाल दशक में वीर छत्रसाल के यश और कीर्ति का गान किया गया है। इसमें उनके पराक्रम, वीरता एवं युद्ध कौशल का ओज गुण प्रधान शैली में बखान किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त ‘भूषण हजारा’ और ‘भूषण-उल्लास’ नामक दो कृतियों को भी भूषण की रचनाओं के रूप में बताया गया है। लेकिन ये रचनाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। महाकवि भूषण ने अपने युग की प्रचलित काव्यधारा के विपरीत काव्य-साधना की।

- भाव-पक्ष

(1) वीर रस की अभिव्यक्ति-वीर रस के अन्यतम कवि भूषण की कविता का प्रतिपाद्य शिवाजी और छत्रसाल की वीरता ही है। भूषण के काव्य में वीर रस ने पूर्णता प्राप्त की है। शिवाजी को युद्धवीर और धर्मवीर के रूप में चित्रित करते हुए भूषण कहते हैं-

युद्धवीर-“साजि चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ि,

सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है।”

धर्मवीर-“राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो,

अस्मृति पुरान राखे वेद विधि सुनी मैं।”

भूषण के काव्य में वीर रस की स्वाभाविक और सर्वांगीण अभिव्यक्ति हुई है। जिसे सुनकर या पढ़कर ही एक बार तो कायर व्यक्ति में वीरोचित उत्साह भर जाता है।

(2) अन्य रस-भूषण के काव्य में वीर रस के अतिरिक्त रौद्र, वीभत्स तथा भयानक आदि रसों की अभिव्यक्ति उत्कृष्ट रूप से देखी जा सकती है। भूषण ने भंगार रस प्रधान छन्दों की भी रचना की है, जो बेजोड़ है।

(3) युद्ध वर्णन में सजीवता-शिवाजी महाराज और छत्रसाल के आश्रय में काव्य रचना करने के कारण उन्हें युद्ध को अति निकट से देखने का भी मौका मिला। अत: कवि ने युद्ध में सेना का परिमाण, उसके द्वारा की गई मारकाट, एवं विजय पक्ष द्वारा पराजित पक्ष पर भय पैदा करने वाले प्रभाव का स्वाभाविक वर्णन किया है।

(4) राष्ट्रीय भावना-तत्कालीन परिस्थितियों में भारत एक हिन्दू राष्ट्र था। दिल्ली विदेशी अस्थायी शासन की प्रतीक बन चुकी थी। उस समय विदेशी शक्तियों ने भारत के हिन्दुत्व पर ही सीधा आक्रमण किया हुआ था। वे यहाँ से हिन्दुत्व और भारतीय राष्ट्रीय गौरव को मिटा देने देने पर तुले हुए थे। इधर शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर हिन्दुत्व प्रिय राष्ट्रवादी शासकों से भूषण जैसे राष्ट्रवादी कवि को कुछ उम्मीद थी। अतः भूषण को कहना पड़ा-“दिल्ली दल दाबि के दिबाल राखी दनी में।” शिवाजी रूपी महाकाल के धक्के से दिल्ली दलने’ की चुनौती भी दे दी गई। यह विचार ठीक वैसा ही लगता है जैसे भारतीय आजादी से पूर्व नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने ‘आजाद हिन्द फौज को दिल्ली चलो, दिल्ली दूर नहीं है’ का नारा दिया था। इस तरह भूषण के कवित्व में राष्ट्रीयता की सशक्त भावना उल्लसित है।

(5) आश्रयदाता की प्रशंसा-भूषण को हिन्दू राष्ट्रवादी राजा-महाराजाओं का आश्रय प्राप्त था। वे विलासी राजाओं के सख्त विरोधी थे। उन्हें तो राष्ट्रीय गौरव बाए रखने वाले राजाओं का आश्रय ही अभिप्रेय था। द्रष्टव्य है-

‘अब साहु कौ सराहों के सराहौं छत्रसाल कौ।”

- कला-पक्ष

- विषयानरूप ब्रजभाषाका सशक्त स्वरूप-भषण की काव्यभाषा ब्रज है। उन्होंने अपने काव्य में विषय के अनुरूप ही ब्रजभाषा के सशक्त एवं श्रुति कटु पदावली का प्रयोग किया है। कवि ने वीर, रौद्र और भयानक रसों की व्यंजना के लिए कठोर ध्वनि वाली शब्दावली की भाषा को अधिक उपयुक्त समझा। उनकी भाषा में ओजत्व और वीरत्व विद्यमान है। द्रष्टव्य है ‘चकित चकत्ता चौकि-चौकि उठे बार-बार’ इत्यादि।

- मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग-भूषण ने अपने काव्य में मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से उसमें सजीयता उत्पन्न कर दी है। औरंगजेब के लिए प्रयुक्त शब्दावली दर्शनीय है ‘सौ-सौ चूहे खाइ के बिलारी तप को बैठी।’

- अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग-भूषण ने अपनी काव्यधारा (ब्रज) के साथ अरबी, फारसी, बुन्देली आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं-कहीं खड़ी बोली का भी पुट मिलता है।

- अलंकार योजना-महाकवि भूषण अलंकारशास्त्र के पूर्णज्ञाता थे। उन्होंने उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, सांगरूपक आदि अलंकारों का प्रयोग खूब किया है। युद्ध वर्णनों में भूषण ने वीरभावों की अभिव्यंजना के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। देखिए“ऊँचे घोर मंदिर के अन्दर रहन बारी,

ऊँचे घोर मंदिर में रहाती हैं।” - शैलीगत ओज और चित्रोपमता-भूषण ने वीर रस की अभिव्यंजना के लिए ओज और चित्रोपमता प्रधान शैली को अपनाया है। शैली में ध्वन्यात्मकता विद्यमान है। भूषण के काव्य में चमत्कार प्रदर्शन भी किया गया है।

- छन्द योजना-भूषण ने वीर रस के अनुकूल काव्य में कवित्त, छप्पय, सवैया और दोहा छन्दों का प्रयोग किया है।

- साहित्य में स्थान

भूषण ने वीरत्व, ओजत्व एवं राष्ट्रीयत्व का सिंहनाद उस समय अपने काव्य में किया जब अधिकांशतः राजा लोग विलासिता में डूबे हुए थे। कविगण भी चाटुकार थे। भूषण ने उस युग में भारत राष्ट्र को अपने ओजस्वी स्वर से जगाने का प्रयास किया। भूषण और भूषण की लेखनी दोनों ही राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक बन गए हैं। यही कवि भूषण निश्चय ही माँ भारत के भूषण हैं।

12. रामधारी सिंह ‘दिनकर’।

[2008, 09, 12, 14, 15, 16]

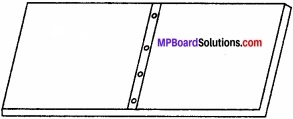

- जीवन-परिचय

श्री रामधारी सिंह ‘दिनकर’ का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया घाट नामक गाँव में सन् 1908 ई. (संवत् 1965 वि.) में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से बी. ए. (ऑनर्स) किया। आप एक वर्ष मोकामा घाट के विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे। सन् 1935 ई. में सब-रजिस्ट्रार के रूप में सरकारी नौकरी में आए। सन् 1942 ई. में ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में आए और उपनिदेशक के पद पर रहे। बाद में, मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिन्दी विभागाध्यक्ष रहे। आप सन् 1952 ई. से सन् 1963 ई. तक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य रहे। सन् 1964 ई. में भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर आपकी नियुक्ति हुई। हिन्दी साहित्य का यशस्वी ‘दिनकर’ सन् 1974 ई. (सं. 2031 वि.) में सदैव के लिए अस्त हो गया।

![]()

- साहित्य-सेवा

‘दिनकर’ जी ने भारत सरकार की ‘हिन्दी समिति’ के सलाहकार और आकाशवाणी में निदेशक के पद पर रहकर हिन्दी के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। ‘दिनकर’ जी पर पं. रामनरेश त्रिपाठी की ‘पथिक’ और मैथिलीशरण गुप्त की ‘भारत-भारती’ रचनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा। ‘दिनकर’ जी प्रारम्भ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि थे। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की छाप सबसे अधिक है।

दिनकर ने काव्य और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में सशक्त साहित्य का सृजन किया है। उनकी कविता हृदय को झकझोर डालती है। वर्तमान भारत की दलित आत्मा उनकी कविता में जाग उठी है। दिनकर अपनी रचनाओं के माध्यम से देशव्यापी जागरण का मंच ऊँचे स्तर का बना चुके हैं। उन्होंने अपनी कृतियों के ही माध्यम से भारतीय आर्य संस्कृति की पतितावस्था के प्रति असन्तुष्ट होकर क्रान्ति का बिगुल फूंक दिया। द्रष्टव्य है-

“क्रांतिधात्रि कविते जाग उठ, आडम्बर में आग लगा दे।

पतन, पाप, पाखण्ड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे।।”

ध्येय-उन्होंने हिन्दी साहित्य की सेवा द्वारा देश में समग्र परिवर्तन लाने के लिए सपना देखा था। वे चाहते थे कि भारतीय आर्य संस्कृति को जीवन्तता प्राप्त कराने वाले समर्पित काव्यकार, सचेतक आर्यजन सामूहिक रूप से पाखण्डों की कारा को तोड़ने का बीड़ा उठाएँ तो फिर यह राष्ट्र अवश्य ही अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर सकेगा और विश्वगुरु की उपाधि को पुन: धारण करने में सक्षम होगा। भावी राष्ट्र के कंधे पर कवि के सपने को यथार्थ में बदल देने की जिम्मेदारी है।

उपाधियाँ/सम्मान-

- भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति ने उनकी प्रतिभा और साहित्य सेवा के लिए उन्हें ‘पद्मभूषण’ की उपाधि से अलंकृत किया।

- दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के लिए एक लाख रुपया दिया जाता है।

- रचनाएँ

दिनकर जी की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं-

- रेणुका,

- हुंकार,

- रसवन्ती,

- द्वन्द्वगीत,

- सामधेनी,

- कुरुक्षेत्र,

- रश्मिरथी,

- उर्वशी,

- परशुराम की प्रतिज्ञा।

इनके अतिरिक्त-प्रणभंग, बापू, इतिहास के आँसू, धूप और धुंआ, दिल्ली, नीम के पत्ते, नीलकुसुम, चक्रवात, ‘सीपी और शंख’, नए सुभाषित, कोयला और कवित्व’, आत्मा की आँखें, हारे को हरि नाम’, आदि रचनाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं।

- भाव-पक्ष

- हिन्दी काव्य को नई धारा प्रदत्त-‘दिनकर’ जी ने काव्य को नई धारा प्रदान की। इन्होंने देश तथा समाज को अपने काव्य का विषय बनाया।

- शोषण के विरुद्ध स्वर-दिनकर जी ने अपने काव्य के द्वारा पूँजीपतियों और शासक वर्ग के अत्याचारों एवं शोषण का नग्न चित्रण किया है।

- मजदूरों और किसानों के प्रति सहानुभूति-‘दिनकर’ जी ने गरीबों, मजदूरों तथा किसानों के प्रति अपनी विशेष सहानुभूति को अपने गीतों के माध्यम से प्रकट किया है। भुखमरी, गरीबी, दासता के विरुद्ध वे क्रान्ति ला देना चाहते हैं।

- उत्साह और ओज-इनके काव्य का अध्ययन करने से पाठकों और श्रोताओं दोनों के हृदय में ओज और उत्साह के भावों की जागृति हो उठती है।

- राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत-‘दिनकर’ जी की कविताएँ राष्ट्रीय-भावनाओं से ओत-प्रोत हैं। उन्होंने गंगा, हिमालय और चित्तौड़ को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रनेताओं, राष्ट्रसेवकों और जनसाधारण में आचरण की पवित्रता, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ता और राष्ट्रीय हित में बलिदान की भावना भरने का आह्वान किया है। दिनकर जी आधुनिक युग के कवि हैं। इनके काव्य में ओज और उत्साह तथा क्रान्ति की भावना झलकती है।

- प्राचीन संस्कृति और नई प्रेरणा की झाँकी-दिनकर जी की कविताओं से नई प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही भारत की प्राचीन संस्कृति की निर्मल झाँकी झलकती है, जिसके प्रति हमारे अन्दर गौरव की भावना अपने आप ही उद्भुत हो उठती है।

- देशहित तथा लोककल्याण की भावना-‘दिनकर’ जी की कविताओं में देशहित और लोककल्याण के प्रयत्नों का पारावार लहराता है। आपकी कविताओं से नए भारत के निर्माण का एक नया सन्देश मिलता है।

- रस-दिनकर जी ने मुख्य रूप से वीर रस प्रधान कविताओं की रचना की है। परन्तु फिर भी कहीं-कहीं शान्त तथा श्रृंगार रस भी प्रयुक्त हुए हैं।

- कला-पक्ष

- भाषा-दिनकर जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। वे अपनी भाषा में अधिकांश तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका शब्द चयन अत्यन्त पुष्ट और भावानुकूल होता है। उनकी भाषा उनके विचारों का पूर्णरूपेण अनुगमन करती है। शब्दों की तोड़-मरोड़ और व्याकरण की अशुद्धियों से उनकी भाषा मुक्त है। इनक भाषा व्याकरण सम्मत है और अलंकारपूर्ण है। उसमें खड़ी बोली का निखरा रूप मिलता है।

- शैली-‘दिनकर’ जी की काव्य शैली ओज प्रधान है। उसमें सजीवता है। तन्मयता उनकी शैली की एक विशिष्ट विशेषता है।

- छन्द-‘दिनकर’ जी ने अपने काव्य में कवित्त, सवैया आदि प्राचीन अलंकारों को तो प्रयोग में लिया ही है, साथ ही कुछ नवीन छन्दों की भी अवतारणा की है। वे छन्द तुकान्त और अतुकान्त दोनों ही हैं।

- अलंकार-‘दिनकर’ जी की कविताओं में अलंकारों की घनी छटा नहीं दिखाई पड़ती है। उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास तथा श्लेष आदि अलंकारों का स्वाभाविक रूप से सहज ही प्रयोग किया है। अलंकारों के असहज प्रयोग के लिए उन्होंने सदैव विरुद्ध भाव ही अपनाया।

- साहित्य में स्थान

दिनकर जी की प्रतिभा बहुमुखी है। वे अत्यन्त लोकप्रिय कवि हैं। भाव, भाषा तथा शैली सभी दृष्टियों से वे एक कुशल साहित्यकार हैं। वे अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी भाषा में ओज, उनके भावों में क्रान्ति की ज्वाला और उनकी शैली में प्रवाह है। उनकी कविता में महर्षि दयानन्द की सी निडरता, भगत सिंह जैसा बलिदान, गाँधी की सी निष्ठा एवं कबीर की सी सुधार भावना एवं स्वच्छन्दता विद्यमान है। वे आधुनिक हिन्दी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं।

13. कबीरदास

[2008]

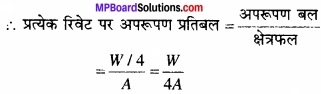

- जीवन-परिचय

कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे। उनका जन्म सन् 1398 ई. (सं. 1455 वि.) में हुआ था। उनकी रचनाओं से यह प्रतीत होता है कि इनके माता-पिता जुलाहे थे। जनश्रुति है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के परित्यक्त सन्तान थे। इनका पालन-पोषण एक जुलाहा दम्पत्ति ने किया था। इस नि:सन्तान जुलाहा दम्पत्ति नीरू और नीमा ने इस बालक का नास कबीर रखा।

![]()

कबीर की शिक्षा विधिवत् नहीं हुई। उन्हें तो सत्संगति की अनंत पाठशाला में आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ाया गया। स्वयं कबीर कहते हैं-“मसि कागद छुऔ नहीं, कलम गहि नहिं हाथ।”

कबीर के गुरु का नाम स्वामी रामानन्द था और उन्होंने ‘राम’ नाम का गुरुमंत्र दिया। कबीर गृहस्थ भी थे। उनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास पाखण्ड और अंधविश्वासों के विरोधी थे। कहा जाता है कि काशी में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। कबीर ने अनुभव किया है कि ‘जो काशी तन तजै कबीर रामहि कौन निहोरा।’ इसलिए कबीर अपने जीवन के अन्तिम दिनों में मगहर चले गए। इस प्रकार 120 वर्ष की आयु में सन् 1518 ई. (संवत् 1575 वि.) में इनका देहावसान हो गया।

- साहित्य-सेवा

कबीरदास जी अशिक्षित थे लेकिन अद्भुत प्रतिभासम्पन्न थे। अचानक ही तन्मय होकर गा उठते थे। यही उनकी उच्चकोटि की कविता थी। उनकी इन रचनाओं को धर्मदास नामक प्रमुख शिष्य ने ‘बीजक’ नाम से संग्रह किया है और डॉ. श्यामसुन्दर दास ने कबीर की रचनाओं को ‘कबीर-ग्रन्थावली’ में संग्रहीत करके सम्पादित किया है। खुले आकाश के नीचे आस-पास खड़े व बैठे लोगों के बीच अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करना ही उनकी साहित्य सेवा थी।

उद्देश्य-समाज और कविता का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित होता है। समाज से ही कविता अपना प्राणरस ग्रहण करती है। कविता में अपने समाज का यथातथ्य चित्रण होता है और उसका दिशा निर्देशन भी। यह दिशा निर्देशन समाज को अपेक्षाकृत समुन्नत बनाने के लिए कविता का सुधारात्मक आचरण काव्य की क्रान्ति-चेतना का भी पर्याय है। इनमें कबीर अग्रगण्य हैं। उन्होंने समाज के अन्तर्विरोधों को यथार्थ के स्तर पर अनुभव किया और सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी कविताओं में क्रान्ति का शंख फूंका। समाज व्याप्त पाखण्ड, बाहरी प्रदर्शन, विद्वेष और उन्माद को गहराई से अनुभव किया था। उन्होंने सामाजिक सुधार की बात तीक्ष्ण व्यंग्यात्मक लहजे में व्यक्त की थी। उनकी दो टूक सच्ची बात में उनके साहस एवं निर्भीक व्यक्तित्व को परखा गया। उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि समाज में समरसता के लिए दया-भाव का विस्तार परमावश्यक है। इसी आधार पर हिन्दू-मुसलमान एक हो सकते हैं।

कबीर अपने काव्य सर्जना में इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल हुए। परन्तु समाज सुधार और संक्रान्ति तो सतत् प्रक्रियाएँ हैं जो चलती रहती हैं।

- रचनाएँ

कबीर की अभिव्यक्तियों को शिष्यों द्वारा तीन रूप में संकलित किया है-वे रूप हैं-

(1) साखी,

(2) सबद,

(3) रमैनी।

(1) साखी-कबीर ने जो अनुभव किया, उसे ‘साख’, नामक दोहा छंद में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। “साखी आँखी ज्ञान की” कहकर कबीर ने अपनी भक्ति, आत्मज्ञान, सहज कल्याण एवं सदाचार सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट किया है।

(2) सबद-गेय पद ‘सबद’ कहे गए हैं। इन सबदों में विषय की गम्भीरता है तथा संगीतात्मकता है। इनमें कबीर ने भक्ति भावना, समाज सुधार और रहस्यवादी भावनाओं का वर्णन किया है।

(3) रमैनी-रमैनी चौपाई छंद में हैं। इनमें कबीर का रहस्यवाद और दार्शनिकता प्रकट हुई है।

कबीर काव्य में कबीर की खरी अनुभूति है।

- भाव-पक्ष

- निर्गुण ब्रह्मोपासना-कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका उपास्य अरूप, अनाम, अनुपम सूक्ष्म तत्व हैं। इसे वे ‘राम’ नाम से पुकारते हैं। कबीर के ‘राम’ निर्गुण निराकार परमब्रह्म हैं। दशरथ के पुत्र ‘राम’ नहीं।

- उत्कष्ट प्रेम और भक्ति-कबीर ज्ञान की महत्ता में विश्वास करते हैं। उनकी कविता में स्थान-स्थान पर प्रेम और भक्ति की उत्कृष्ट भावना प्रदर्शित होती है। वे कहते हैं-“यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं।” इत्यादि। वे घोषणा करते हैं कि ‘ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पण्डित होय।’

- रहस्य भावना-आत्मा परमात्मा के विविध सम्बन्धों को जोड़कर आत्मा के परमात्मा से मिलन और अन्त में ब्रह्म में लीन हो जाने के भाव अपनी कविता में कबीर ने व्यक्त किए हैं।

द्रष्टव्य है-

- ‘राम मोरे पिऊ मैं राम की बहुरिया।’

- ‘दुलहिनी गावहु मंगलचार।

- म्हारे घर आए है राजा राम भरतार।’

- समाज-सुधार-सामाजिक जीवन में व्याप्त जाति-भेद, साम्प्रदायिकता, अंधविश्वास, पाखण्ड एवं आडम्बर और मूर्तिपूजा आदि को मिटाने के लिए कबीर की वाणी थोड़ी कर्कश हो उठी थी। उन्होंने पाखण्डियों और मौलवियों को खूब आढ़े हाथ लिया था। आज हम जिस हरिजन उद्धार और हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वह तो मध्ययुग में ही शुरू हो गई थी। इन प्रयासों की शुरुआत तो क्रान्तिकारी युग द्रष्टा एवं समाज सुधारक कबीर कर चुके थे।

- नीति-उपदेश-कबीर ने समाजगत बुराइयों का खण्डन तो किया ही, लेकिन इसके साथ आदर्श जीवन के लिए नीतिपूर्ण उपदेश भी दिया। सत्य, तप और अहिंसा को जीवन के आधारभूत तत्व माना। धर्म के नाम पर की जाने वाली नरबलि या पशुवध को घृणित माना। अतिथि सत्कार, सन्तोष, दया, क्षमा, करुणा आदि के मूल तत्वों के रूप में प्रतिष्ठापित किए। कथनी करनी के समन्वय पर और सदाचारपूर्ण जीवन पर कबीर ने बल दिया। कर्म प्रधान गृहस्थ जीवन के महत्व को आँका।

- धर्मों के अभिन्नता-कबीर के काव्य में हमें इस्लाम के एकेश्वरवाद, भारतीय द्वैतवाद, योग साधना, बौद्धमत एवं वैष्णवों की शरणागत भावना तथा अहिंसा, सूफियों से प्रेम साधना आदि का समन्वित रूप देखने को मिलता है।

- रस निरूपण-कबीर के काव्य में काव्यानुभूति व्याप्त है। अतः रस का परिपाक उत्तम कोटि का है। शान्त रस की प्रधानता है। विमुक्त आत्मा का चित्रण एवं आत्मा-परमात्मा के मिलन में श्रृंगार भी इस शान्त रस का ही सहायक बन गया है।

- कला-पक्ष

- अकृत्रिम भाषा की सामर्थ्य-कबीर की भाषा अपरिष्कृत है। उसमें कृत्रिमता का नाम भी नहीं है। स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता है। उसमें पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के प्रयोग विकृत स्वरूप में प्रयोग किए गए हैं जिससे भाषा में विचित्रता आ गई है। कबीर की भाषा में भाव प्रकट करने की सामर्थ्य विद्यमान है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भी कहा गया है। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को भाषा का ‘डिक्टेटर’ बताया है। भाषा का शिथिल स्वरूप है। परन्तु काव्यानुभूति उच्चकोटि की है।

- सहज निर्द्वन्द्व शैली-कबीर ने काव्य में सहजता, सजीवता और निर्द्वन्द्वता अपनाई है। काव्य में विरोधाभास, दुर्बोधता एवं व्यंग्यात्मकता का तीखापन मौजूद है। कबीर की भाषा में गतिशीलता और प्रवाह है।

- अलंकार-कबीर के काव्य में स्वभावतः अलंकारिता आ गई है। उपमा, रूपक, रूपकातिश्योक्ति, सांगरूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों की प्रचुरता है।

- छन्द-कबीर की साखियों में दोहा छन्द का प्रयोग है। ‘सबद’ पद है तथा ‘रमैनी’ चौपाई छन्दों में मिलते हैं। ‘कहरवा’ छन्द भी उनकी रचनाओं में प्राप्य है। इन छन्दों का प्रयोग सदोष ही है।

- साहित्य में स्थान

कबीर समाज सुधारक एवं युगनिर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जायेंगे। उनके काव्य में निहित सन्देश और उपदेश के आधार पर नवीन समन्वित एवं सन्तुलित समाज की संरचना सम्भव है।

![]()

14. अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’

- जीवन-परिचय

अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ खड़ी बोली की कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म सन् 1865 ई. में निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पण्डित भोलासिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणि देवी था। इनके चाचा ब्रह्मसिंह ज्योतिषी और उच्चकोटि के विद्वान थे। इनकी शिक्षा फारसी के माध्यम से प्रारम्भ हुई। इन्होंने मिडिल तथा नॉर्मल परीक्षाएँ उत्तीर्ण करके काशी में क्वीन्स कॉलेज में प्रवेश लिया, परन्तु अस्वस्थ होने के कारण अध्ययन छुट गया। परन्तु स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, फारसी आदि का अच्छा ज्ञान और भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया।

प्रारम्भ में आप निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए। पाँच वर्ष बाद कानूनगो के पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने सन् 1932 ई. में इस पद से अवकाश ग्रहण कर लिया और निजामाबाद में ही रहने लगे। सन् 1947 ई. में इनका निधन हो गया।

हिन्दी जगत् ने आपको ‘कवि सम्राट’ और ‘साहित्य वाचस्पति’ की उपाधियों से विभूषित किया।

- साहित्य-सेवा

अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ ने पौराणिक प्रसंगों को अपनी कविता का आधार बनाया है। उन्होंने अपने समय के उपेक्षित और शोषित नारी समाज के उत्थान हेतु पौराणिक चरित्र राधा को आधार बनाया है। उनके प्रिय प्रवास की राधा विरहिणी होकर भी समाज सेवा में संलग्न है। वे अपने सेवा कर्म से सम्पूर्ण बृज का दुःख बाँटती हैं।

उद्देश्य-‘हरिऔध’ ने श्रीकृष्ण को एक महापुरुष मानकर मानवीय रूप में प्रस्तुत करके समाज के हित और कल्याण के कार्यों में संलग्न होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। साथ ही, राधा के स्वरूप में समाज सेवा में निरत रहकर नारी उत्थान की कल्पना को साकार किया है। शोषित और बन्दिनी बनी नारी को शोषण से मुक्ति दिलाने, उसे पुरुष-प्रधान समाज में समानता का अधिकार प्राप्त कराने के लिए विविध उपायों को निर्दिष्ट करना ही कवि का समग्रतः उद्देश्य रहा है। समाज के प्रत्येक सदस्य के सुख-दुःख में सहभागी बनने की प्रेरणा देना ही मुख्य ध्येय रहा है कवि हरिऔध का।

- रचनाएँ

हरिऔध जी की निम्नलिखित रचनाएँ हैं

- ‘प्रिय-प्रवास’-खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इस पर इन्हें मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था।

- ‘वैदेही वनवास’-इस महाकाव्य का विषय राम के राज्याभिषेक के बाद सीता के वनवास की करुणा प्रधान गाथा है।

- पारिजात’-स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। इन गीतों में मानव जीवन के विविध रूपों की झाँकी प्रस्तुत की है।

- ‘चुभते चौपदे’,

- चोखे चौपदे’,

- बोलचाल-ये सभी साधारण भाषा में लिखित प्रभावशाली स्फुट काव्य संग्रह हैं।

- ‘रस-कलश’ भी ब्रजभाषा के छन्दों का संकलन है।

इनके अतिरिक्त ‘अधखिला फूल’, ‘ठेठ हिन्दी का ठाठ’ (उपन्यास), रुक्मणी परिणय’ (नाटक), हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास’ आदि प्रमुख रचनाएँ हैं। अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं की कृतियों के अनुवाद भी किए हैं। ‘कबीर वचनावली’ नाम से कबीर काव्य का संग्रह किया है।

- भाव-पक्ष

- वर्णन के विविध विषय-‘हरिऔध’ के काव्य की पहली विशेषता है वर्ण्य विषय की विविधता। इन्होंने प्राचीन आख्यानों को वर्तमान युग की नाना समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है।

- प्राचीन कथानकों में नवीनताएँ-हरिऔध जी ने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर पात्रों के चरित्रों में स्वाभाविकता का निरूपण किया है।

- लोक सेवा का महान सन्देश-‘हरिऔध’ जी के सम्पूर्ण काव्य में लोकमंगल का स्वर सर्वत्र मुखरित हुआ है। प्रिय-प्रवास’ की राधा कहती है-“आज्ञा भूलूँ न प्रियतम की विश्व के काम आऊँ।”

- सजीव प्रकृति चित्रण-हरिऔध जी ने प्रकृति का आलम्बन स्वरूप में चित्रण किया है। साथ ही प्रकृति में संवेदनशीलता, उपदेशिका और उसका उद्दीपन भाव आदि का निरूपण किया है।

- रस-योजना-हरिऔध के काव्य में सरसता एवं मार्मिक व्यंजना विद्यमान है। आपके काव्य में वात्सल्य, वियोग, शृंगार के हृदयस्पर्शी चित्र चित्रित हैं। साथ ही-‘वैदेही वनवास’ में तो करुण रस की प्रधानता मिलती है। समग्र रूप से देखा जाय तो कवि ने विविध रसों का प्रयोग अवस्था चित्रण में किया है।

- कला-पक्ष

- भाषा वैविध्य-‘हरिऔध’ ने अपने काव्य में भाषा के विविध रूपों का सफल प्रयोग किया है। इनके काव्य में भाषा कोमलकान्त पदावली से युक्त ब्रजभाषा है। उसका माधुर्य सर्वत्र छलक पड़ता है। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। उर्दू शब्दों की भरमार भी है। मुहावरों का प्रयोग करके भाव को गम्भीर बना दिया है। शुद्ध सरल खड़ी बोली तथा भोजपुरी में काव्य रचना करना कवि के विशेष भाषा अधिकार को व्यक्त करता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि शक्तियों तथा ओज, माधुर्य और प्रसाद गुणों से युक्त हरिऔध की भाषा अत्यन्त समृद्ध है।

- शैली के विविध रूप-हरिऔध जी ने आलंकारिक और चमत्कारपूर्ण शैली, व्यंग्य, विनोद प्रधान शैली को अपनाया है जिसमें मुहावरेदार उर्दू का सौष्ठव विशेष आकर्षण की वस्तु है।

- अलंकार-हरिऔध जी ने अपने काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सन्देह, यमक, अपहृति, वीप्सा, पुनरुक्तिप्रकाश का प्रयोग किया है।

- छन्द-हरिऔध ने अपने से पूर्व प्रचलित-कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा आदि छन्दों का सफल प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त संस्कृत के वर्णवृत्तों में अतुकान्त छन्द योजना अपनाई है।

- साहित्य में स्थान

हरिऔध जी ने खड़ी बोली को सफल काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करके आधुनिक हिन्दी कविता की सशक्त नींव रखी। साथ ही इन्होंने दो महाकाव्यों का सृजन अतुकान्त छन्दों में किया। उन्हें ‘कवि सम्राट’ और ‘साहित्य वाचस्पति’ आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया। वे अनेक साहित्यिक सभाओं और हिन्दी साहित्य सम्मेलनों के सभापति भी रहे। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्त्व है। निःसन्देह, हरिऔध जी हिन्दी साहित्य की एक महान विभूति हैं। उन्हें साहित्य जगत् सदैव स्मरण करता रहेगा।

15. केशवदास

- जीवन-परिचय

केशवदास रीतिकाल के आचार्य कवि हैं। केशव ने ही हिन्दी में संस्कृत की परम्परा की व्यवस्थापूर्वक स्थापना की थी। इस महान और उच्चकोटि के विद्वान का जन्म संवत् 1612 वि. के लगभग हुआ था। ये दरबारी कवि थे। इन्हें ओरछा नरेश महाराजा रामसिंह के दरबार में विशेष आदर सम्मान प्राप्त था।

विद्वान कवि-केशवदास संस्कृत के बड़े पंडित थे। आधुनिक युग के पूर्व तक संस्कृत की परम्परा का हिन्दी में अनुगमन होता आया है। इनकी कविता बहुत गूढ़ होती थी। इसी से प्रसिद्ध देवकवि ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत’ कहा है। इनकी कविता के विषय में यहाँ भी प्रसिद्ध है कि

“कवि का दीन न चहै विदाई, पूछ केशव की कविताई।।”

- साहित्य-सेवा

रीति ग्रंथ रचना का श्रेय-रीति ग्रंथों की रचना इनके कवि रूप में आविर्भाव से पूर्ण भी होती रहीं। परन्तु जिस तरह के व्यवस्थित और समग्र ग्रंथ इन्होंने प्रस्तुत किए, वैसे अन्य कोई कवि रीति ग्रंथ प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ।

कविता जीवन की अभिव्यक्ति-कविता जीवन की अभिव्यक्ति है। कविता जीवन के विस्तार को अपनी संक्षिप्तता में बाँधकर जीवन व्यवहार के अनेक प्रसंग, उसमें मानवीय भाव, चेतना के आधार बिन्दु बन जाते हैं। आस्था, विश्वास, श्रद्धा और स्नेह जैसे भाव मानवीय व्यवहार को सार्वभौमिक और सर्वकालिक स्वीकृतियाँ देने वाले हैं। कविता इन्हीं जीवन मूल्यों से अपने ताने-बाने बुनती है। केशवदास जी ने जीवन मूल्यों को महत्व देते हुए अपने काव्य ग्रन्थों की रचना की; जिनमें मानव जीवन ही पूर्णतः मुखरित हुआ है।

काव्य का उद्देश्य-कविता का लक्ष्य मनुष्यत्व को प्राप्त करने में निहित है। इसलिए कविता में मानवीय चेतना के विस्तार के अवसर सदैव उपस्थित होते रहते हैं। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक सभी कवियों ने मानव मूल्यों को अनेक तरह से अपनी कविता में (रचनाओं में) प्रस्तुत किया है। प्रायः प्रबन्ध काव्यों में जीवन दर्शन के अनेक पक्षों की अभिव्यक्ति उनके पात्रों के चरित्रगत संरचनाओं से प्राप्त होती है। केशव की रामचन्द्रिका में जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करने के अनेक प्रसंग चरित रचनाओं में प्राप्त हो जाते हैं।

केशवदास की रामचन्द्रिका मानवीय व्यवहारों को अपने कथा विन्यास में समाहित किए हुए हैं।

- रचनाएँ

केशवदास ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है

- रसिकप्रिया,

- कविप्रिया,

- रामचन्द्रिका,

- विज्ञान गीता,

- वीरसिंह देव चरित,

- जहाँगीर चन्द्रिका,

- नखशिखा,

- रत्न बावनी।

![]()

इन रचनाओं में से चार-रामचन्द्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया और विज्ञान गीता बहुत प्रसिद्ध हैं। जनश्रुति है कि रामचन्द्रिका का सृजन उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के कहने से किया। इनमें से रामचन्द्रिका महाकाव्य है।

केशवदास ने लक्षण ग्रंथ, प्रबन्ध काव्य, मुक्तक सभी प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। रसिकप्रिया, कविप्रिया और छन्दमाला-उनके लक्षण ग्रंथ हैं।

- भाव-पक्ष

- रस-केशव की रचनाओं में परिस्थिति और क्रियान्विति के आधार पर सभी रसों की निष्पत्ति हुई है। शृंगार वर्णन भी उच्चकोटि का है। वियोग और संयोग अपने सभी अंगों सहित पूर्णता को प्राप्त हुआ है। वीर रस की अनुभूति युद्धकाल और प्रतिद्वन्द्वियों के परस्पर संवादों में होती है। शान्त रस निर्वेद की दशा में, वीभत्स आदि की अनुभूति युद्ध स्थल पर होती है।

- अर्थ गाम्भीर्य-केशवदास जी द्वारा प्रयुक्त संवादों में प्रयुक्त शब्दावली अर्थ गाम्भीर्य से परिपूर्ण है।

- नीति तत्व-केशव दरबारी कवि थे। अत: वे अपने पात्रों के चरित्राङ्कन में नीति तत्त्व की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। संवादों में निर्भीकता, युक्तियों का प्रयोग करके नैतिक मूल्यों की रक्षा का प्रयास भी किया गया है।

- कला-पक्ष

- भाषा-केशव ने अपने ग्रंथों की रचना सामान्य काव्य की भाषा-ब्रजभाषा में की है। लेकिन कुछ रचनाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव अधिक है। अत: केशव की रचनाओं में कुछ दुरूहता आ गई है। काव्य प्रवाह के अनुरूप भाषा सशक्त, समर्थ और प्रांजलता के गुण से युक्त है।

- शैली-केशवदास ने अपनी रचनाओं में प्रबंध शैली एवं मक्तक शैली को अपनाया है। अलंकार प्रधान शैली को केशव ने बहुत आगे बढ़ाया। शैली में व्यंग्यात्मकता अपनाई गई है।

- अलंकार-महाकवि केशवदास ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि सभी अलंकारों का प्रयोग किया है।

- छन्द-केशवदास ने दोहा, कवित्त, सवैया, चौपाई, सोरठा आदि का प्रयोग किया है। अपनी सुविधानुसार अन्य नए छन्दों का प्रयोग भी किया है। क्योंकि केशवदास लक्षण ग्रंथों के रचयिता रहे हैं अतः उन्होंने छन्दों, शैली, भाषा प्रयोग, रस-निष्पत्ति आदि पर नए-नए प्रयोग किए हैं। रीतिबद्धता उनके सम्पूर्ण ग्रंथ साहित्य की विशेषता है।

- संवाद योजना-केशव की संवाद योजना अपनी प्रस्तुति में बेजोड़ है। रावण-अंगद के संवाद के माध्यम से संवादों की संक्षिप्तता, अर्थगर्मिता और उनकी मारक शक्तियों के साथ-साथ राजसी परिवेश को नीति – निपुणता तथा व्यक्ति की प्रत्युत्पन्न मति का भी परिचय प्रदान किया है। पात्र संवादों के माध्यम से परस्पर भावजगत की भी अभिव्यक्ति करते चलते हैं।

- साहित्य में स्थान

केशवदास जी हिन्दी के प्रमुख आचार्य हैं। उनकी सभी रचनाएँ पूर्णतः शास्त्रीय हैं,रीतिबद्ध हैं। उच्चकोटि के रसिक होने पर भी वे पूरे आस्तिक थे। नीतिनिपुण, निर्भीक और स्पष्टवादी केशव की प्रतिभा सर्वतोमुखी है। अपने लक्षण ग्रंथों के लिए उन्हें हमेशा स्मरण किया जाएगा।

16. गिरिजा कुमार माथुर

[2009, 10]

- जीवन-परिचय

श्री गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन् 1919 ई. (संवत् 1976 वि.) में मध्य प्रदेश के अशोक नगर में हुआ। उन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा शासकीय हाईस्कूल, झाँसी से उत्तीर्ण की।

इण्टर तथा बी. ए. की परीक्षाएँ विक्टोरिया कॉलेज, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से उत्तीर्ण की। एम. ए. की परीक्षा तथा एल. एल. बी. की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने कुछ समय तक झाँसी में वकालत की परन्तु बाद में संवत् 2000 वि. में इन्होंने आकाशवाणी में नौकर कर ली।

- साहित्य-सेवा

गिरिजा कुमार माथुर की गणना नई कविता के प्रमुख कवियों में की जाती है। आज के परिवेश में बदलती हुई परिस्थितियों, जटिलताओं और कुण्ठाओं से टकराने से आप कभी पीछे नहीं रहे। हमेशा आपने सामाजिक दायित्व बोध से प्रेरित संघर्ष चेतना को अपनाने पर बल दिया।

श्री गिरिजा कुमार ने सौन्दर्य बोध को सापेक्ष्य अनुभूति के साथ अपनाया है।

विषय व ध्येय-गिरिजा कुमार की प्रारम्भिक कविताएँ प्रणय और वैयक्तिक चेतना से प्रभावित थीं। धीरे-धीरे उनकी कविताओं में जीवन की विषमताओं का प्रभाव स्पष्ट होने लगा। मध्यमवर्गीय जीवन की कुण्ठा और नवीन सामाजिक चेतना उनके काव्य के मुख्य स्वर हैं। किन्तु प्रगतिवादी चौखटे को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए उनकी बाद की रचनाओं में आशा और आस्था की अभिव्यक्ति स्पष्ट परिलक्षित होती है।

- रचनाएँ

गिरिजा कुमार माथुर की निम्नलिखित प्रमुख रचनाएँ हैं

- मंजीर,

- नाश और निर्माण,

- धूप के धान,

- शिलापंख चमकीले,

- छायामत,

- छूनामन,

- कल्पान्तर,

- पृथ्वीकल्प।

- भाव-पक्ष

- सरसता-गिरिजा कुमार माथुर आधुनिक युग के कवि हैं। इनकी कविता में सरसता

- रागात्मकता-इनकी कविता में रागात्मकता की विशेषता है। उनकी कविताओं को विशेष राग और ध्वनि में संगीतबद्ध किया जा सकता है।

- नई कविता-आप नई कविता के कवि हैं। छायावाद के उपरान्त प्रारम्भ में आधुनिक नई कविताओं में आपने सामयिक समस्याओं को उभारा है।

- प्रयोगवादी विचारधारा-आपकी कविता प्रयोगवादी विचारधारा की है और उसमें नए प्रयोग किये गए हैं।

- नवीन विचारधारा की प्रतिष्ठापना-गिरिजा कुमार माथुर ने अपनी कविता में नवीन विचारधारा को आगे बढ़ाया है तथा नया रूप प्रदान किया है। इसके लिए आपने प्राचीन विचारधारा को तोड़ा और मरोड़ा है।

- मानस जगत की अभिव्यक्ति-आपकी कविताओं में मनुष्य के मन की गहन व सूक्ष्म अनुभूतियों का उद्घाटन व विश्लेषण किया गया है।

- प्रेम और सौन्दर्य-माथुर जी प्रयोगवादी दृष्टिकोण के कवि हैं अत: प्रेम और सौन्दर्य को वर्ण्य विषय के रूप में स्वीकार किया।

- प्रकृति चित्रण-माथुर जी का प्रकृति चित्रण छायावादियों से कुछ भिन्न प्रकार का है।

- बुद्धि तत्व की प्रधानता-माथुर जी की कविता में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। साथ ही भावानुभूति और भावाभिव्यक्ति को भी महत्व दिया।

- व्यंग्य की तीक्ष्णता-गिरिजा कुमार माथुर की कविता व्यंग्य की तीक्ष्णता से मन और मस्तिष्क तक चुभ जाती है।

- कला-पक्ष

- भाषा-माथुर जी की भाषा में चित्र खींचने की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। आपकी भाषा में विविधता है। भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त हैं।

- यथार्थवादी चित्रण-माथुर जी की कविता में यथार्थवादी चित्रण किया गया है जो इनकी भाषा की सशक्तता को व्यंजित करता है। .

- बिम्ब और प्रतीक माथुर जी की कविता में दृश्य, स्पर्श एवं ध्वनि के साथ सार्थक प्रतीक बहुत मात्रा में उपलब्ध होते हैं।

- छन्द-छन्द प्रयोग के सन्दर्भ में आप पुरानी मान्यताओं के पीछे चलने वाले नहीं हैं। लोकधुनों का प्रयोग करके अपने गीतों की शोभा बढ़ाई है।

- अलंकार-माथुर जी ने अपनी कविता में पुराने अलंकारों को नए रूप में प्रयोग किया है। वे प्रायः मानवीकरण, ध्वन्यार्थव्यंजना एवं विशेषण विपर्यय आदि नए अलंकारों का प्रयोग करते हैं।

- शैली-आपकी शैली सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है।

- साहित्य में स्थान

गिरजा कुमार माथुर हिन्दी साहित्य के नई कविता के महत्त्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। आपने “गागर में सागर” भरने का कार्य किया है। हिन्दी कविता में प्रयोग को आपने नई भाषा और शैली प्रदान की है। इसके लिए हिन्दी साहित्य जगत् आपका चिरऋणी है।

![]()

17. दीनदयाल गिरि

- जीवन-परिचय

दीनदयाल गिरि का जन्म काशी के साधारण ब्राह्मण परिवार में सन् 1802 ई. (संवत् 1859 वि.) में हुआ था। यह बालक (दीनदयाल गिरि) जब पाँच या छ: वर्ष का ही रहा होगा, उस समय इसके माता-पिता दोनों का ही निधन हो गया था। अल्पायु के इस बालक का पालन-पोषण महंत कुशगिरि ने किया। इन्होंने संस्कृत का विशेष ज्ञान प्राप्त किया और इस तरह अपने सतत् परिश्रम से संस्कृत और हिन्दी में उच्चकोटि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अपने सतत् अभ्यास से इन्होंने काव्यकला में कदम रखा और उच्चकोटि के कवियों में इनका नाम गिना जाने लगा।

दीनदयाल गिरि और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता श्री गिरधरदास-दोनों महानुभावों के मध्य गहरी मित्रता थी। दीनदयाल गिरि का देहावसान सन् 1915 ई. में हो गया, ऐसा बताया जाता है।

साहित्य-सेवा

दीनदयाल गिरि ने वसंत, ग्रीष्म, शरद आदि ऋतुओं पर, कोकिल, कौआ, हंस आदि पक्षियों पर, बादल, नदी, समुद्र आदि प्राकृतिक उपादानों पर, हाथी, करंग, अश्व आदि पशओं पर, पलाश-बबूल आदि वृक्षों पर जो अन्योक्तियाँ लिखी हैं, उनकी समानता हिन्दी साहित्य में मिलना कठिन है। यद्यपि दीनदयाल जी ने अन्य कवियों की रचनाओं में भी भाव ग्रहण किए हैं, लेकिन उनकी कविताओं में पूर्व के कवियों की अपेक्षा नूतन चमत्कार है, पूर्ण मौलिकता है। गिरि जी ने अपनी कुण्डलियों में विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से नीति सम्बन्धी बातें कही हैं।

उद्देश्य-काव्य से हमारे मनोलोक में भावों और विचारों के सतरंगी इन्द्रधनुष के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। काव्य के माध्यम से ही सुख-दुःख, हर्ष-अमर्ष, प्रेम-घृणा आदि भावों का चित्रण होता है जिससे जीवन में सम्पूर्णता प्रकट होने लगें। काव्य के लिए भाव और भाषा अनिवार्य तत्व हैं। भाव काव्य की आत्मा है जबकि भाषा काव्य का शरीर है। जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए, उसके विकास के लिए तथा आनन्द की सृष्टि के लिए काव्य का बड़ा महत्त्व है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही दीनदयाल गिरि ने अपनी काव्य कृतियों की रचना की।

- रचनाएँ

दीनदयाल गिरि द्वारा रचित उनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं-

- दृष्टान्त तरंगिणी,

- विश्वनाथ नवरत्न,

- अनुराग वाटिका,

- अन्योक्ति कल्पद्रुम।

- भाव-पक्ष

- भाव-दीनदयाल गिरि ने अपने अन्तर्मन से उठते द्वन्द्व को मन की भावभूमि के समतल पर तौलकर अत्यन्त बहुमूल्य नीति बताकर पाठकों को प्रेरित किया है।

- प्रतीक-विविध प्रतीकों के माध्यम से नीतिपरक उपदेश दे दिए गए हैं।

- रस-दीनदयाल गिरि की कविताओं में शान्त रस की ही निष्पत्ति हुई है।

- कला-पक्ष

- भाषा-दीनदयाल गिरि की भाषा ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा ने कवि के भावों को स्पष्टता देने में पूर्ण क्षमता दिखाई है। इनकी भाषा प्रसाद गुण से सम्पन्न है। माधुर्य रस की सम्पूर्ति हो रही है।

- मुहावरे लोकोक्तियाँ-दीनदयाल गिरि की भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी प्रयुक्त हैं, जो अपने गाम्भीर्य को बढ़ावा देती हैं।

- शैली-कवि ने व्यंग्य प्रधान शैली अपनाई है। प्रायः सम्पूर्ण काव्य ही व्यंग्य प्रधान है। कवि ने शब्दों की तोड़-मरोड़ जारी रखी है।

- व्यंग्यात्मक-कवि महोदय ने अपनी कविता को व्यंग्यात्मक बनाकर कविता को उच्चकोटि का बना दिया है।

- अलंकार-दीनदयाल गिरि की कविता में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से ही हुआ है। उनका अन्योक्ति अलंकार अत्यन्त प्यारा है।

- साहित्य में स्थान

दीनदयाल गिरि अपनी अनूठी काव्य शैली के लिए सदैव स्मरण किए जायेंगे।

18. दुष्यन्त कुमार त्यागी

[2008,09]

- जीवन-परिचय

दुष्यन्त कुमार त्यागी का जन्म 1 सितम्बर, सन् 1933 ई. में हुआ। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एम. ए. किया। इसके बाद कई वर्षों तक आकाशवाणी, भोपाल से सम्बद्ध रहे। आप भाषा विभाग, भोपाल में भी अधिकारी रहे। 30 दिसम्बर, 1975 ई. को अल्पायु में ही आपका निधन हो गया। इससे हिन्दी साहित्य को अपार क्षति पहुँची जिसे पूर्ण करना कठिन है।

- साहित्य-सेवा

उद्देश्य-अत्याधुनिक काल में सामाजिक यथार्थ के चित्रण में दुष्यन्त कुमार की गजलों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। वे बिना लाग लपेट के अपने समय और अपने समाज की तीखी आलोचना करते रहे हैं। उनकी कविता में यथार्थ से जूझने की शक्ति है। वे मानते हैं कि परिस्थितियाँ यद्यपि अनुकूल नहीं हैं; किन्तु इसमें परिवर्तन की तो हमें हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी। संकलित गजलों में उनका वह स्वर जीवन के प्रति गहन आस्था जगाने वाला है। अपने समय की भयावह स्थिति को व्यक्त करने वाली दुष्यन्त की इन गजलों में सामान्य-जन की पीड़ा और सामान्य-जन की जिजीविषा का प्रभावशाली भाषा में चित्रण किया गया है।

- रचनाएँ

दुष्यन्त कुमार त्यागी द्वारा रचित उनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं

(1) काव्य संकलन-

- सूर्य का स्वागत,

- आवाजों के घेरे।

(2) गीति नाट्य-एक कण्ठ विषपायी।

(3) उपन्यास-

- छोटे-छोटे सवाल,

- आँगन में एक वृक्ष,

- दुहरी जिन्दगी।

- गजल संग्रह-साये में धूप।

दुष्यन्त कुमार त्यागी ने अपनी साहित्य सृजन की यात्रा सन् 1957 ई. में प्रारम्भ की और सन् 1975 ई. में ‘साये में धूप’ गजल संग्रह की सम्पूर्ति के साथ ही अपनी जीवन यात्रा को विराम दे दिया। अपार ख्याति प्राप्त दुष्यन्त जी अपनी कृतियों के साथ ही अमर हो गए हैं और युवा पीढ़ियों के लिए चिरन्तन प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।

- भाव-पक्ष

- गहन व सूक्ष्म अनुभूतियाँ-दुष्यन्त कुमार जी की कविता में भाव की अनुभूति गहन और सूक्ष्म दोनों ही हैं। इन अनुभूतियों से व्यवहार पद्य को समझने में आसानी होती है। उनकी गजलें स्पष्ट कर देती हैं कि उनके ऊपर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव अवश्य ही रहा है।

- प्रेम और सौन्दर्य-इनकी गजलों में प्रेम और सौन्दर्य को धरती के ठोस धरातल पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

- छायावादी रहस्यवाद-कवि के ऊपर बीते छायावादी युगीन रहस्यवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

- निराशा उद्विग्नता का भाव-कवि छायावादी लगता है जिसमें घोर निराशा भरने वाली भावना अपनी गजलों में प्रतीक बनकर उभरती है। द्रष्टव्य है“ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहाँ पहुँचेंगे,

हाथ में जब कोई टूटा हुआ ‘पर’ होता है।”

तथा “गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते,

वो सब के सब परेशां हैं, वहाँ पर क्या हुआ होगा।”

कवि यथार्थ की अनुभूति के भय से भी टूटा हुआ दिखता है। - रस-शान्त रस का प्रयोग है।

![]()

- कला-पक्ष

- भाषा-दुष्यन्त कुमार त्यागी अपनी कविताओं में भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। इस कारण उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का अवसर के अनुकूल चयन किया है। भाषा में सहजता है।

- छन्द-इनकी कविताएँ अधिकतर छन्द के बन्धन से मुक्त हैं।

- शैली-कवि ने अपनी कविता में व्यंग्यात्मक मुक्तक शैली को अपनाया है। प्रत्येक छन्द अपनी भावभूमि के अर्थ के लिए स्वतंत्र होता है। उनकी व्याख्या परस्पर सम्बद्ध नहीं होती।

- अलंकार-अलंकारों का प्रयोग सप्रयास नहीं किया गया है। अपने आप ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा शामिल हो गये हैं।

काव्य-धर्म का मर्म-दुष्यन्त जी कविता को राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर लड़ाई का हथियार स्वीकार करते हैं। उनके व्यंग्यों में हास्य की अपेक्षा आक्रोश की प्रबलता है। दुष्यन्त कुमार की कविता का मूल स्वर आम आदमी है।

- साहित्य में स्थान

दुष्यन्त कुमार की गजलें जन-जन तक पहुँचती हैं। उन्होंने गज़ल की उर्दू परम्परा को एक मोड़ देते हुए हिन्दी को समृद्ध किया है तथा कवियों को एक नई जमीन और नई दिशा प्रदान की है। समग्र रूप से अपने इस महान योगदान के लिए हिन्दी साहित्य चिर ऋणी रहेगा।

19. वीरेन्द्र मिश्र

- जीवन-परिचय

कवि एवं गीतकार वीरेन्द्र मिश्र का जन्म दिसम्बर, 1927 ई. को ग्वालियर में हुआ था। उनका जीवन आर्थिक संघर्षों एवं सामाजिक थपेड़ों से जूझते हुए आरम्भ हुआ। संघर्षशील जीवन जीते हुए उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने जीवन मूल्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर, स्वाभिमानपूर्वक असमानताओं से लोहा लेते हुए कठिनाई का जीवन जिया। जहाँ एक ओर वे अत्यन्त विनम्र, सहज, स्नेहशील और कोमल हृदय थे, वहीं दूसरी ओर प्रबल आत्माभिमानी, दृढ़ निश्चयी और संघर्षशील साहित्यकार थे। अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए वे निरन्तर इधर-उधर भटके और छोटी-मोटी नौकरियाँ भी की। वे मंचीय कविता के वरिष्ठ एवं लोकप्रिय कवि और गीतकार के रूप में प्रख्यात रहे हैं। उन्होंने लगभग एक दर्जन फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। अपने समय में मिश्र जी कवि सम्मेलनों के लिए अपरिहार्य हो गए थे।

जून 1975 ई. में वीरेन्द्र मिश्र ने सांसारिक बन्धनों को तोड़ दिया और पंचतत्व में विलीन हो गए।

- साहित्य-सेवा

आदिकाल से ही मनुष्य अपनी हृदयस्थ भावनाओं को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। प्राकृतिक सौन्दर्य के मनोहारी दृश्य के अवलोकन से मनुष्य प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। प्रकृति से तादात्म्यता द्वारा गहन भावों के गूढ़ अर्थों को समझा जा सकता है। यही प्रकृति, प्रेरक शक्ति का स्रोत बनकर उभर बैठती है।

ध्येय-इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए एक काव्यकार अथवा गीतकार अपने ध्येय में सफल होता है। इसी प्रेरक शक्ति ने आधुनिक युग में कवि वीरेन्द्र मिश्र ने अपने गीतों के माध्यम से आधुनिक हिन्दी कविता को नई संवेदना और नई लय प्रदान की है।

प्रस्तुत गीत में बादल को सम्बोधित करते हुए कवि अपने कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार को अपनाता है और कहता है कि बादल धरती को जीवन देता है। वर्षा करने के अपने व्यवहार में वह कोई भेदभाव नहीं करता। वह सर्वत्र समान रूप से जल बरसाता है। वह सर्वत्र ही बिना किसी भेदभाव के गागर तथा सागर पर बरस पड़ता है। तेरे द्वारा बरसने पर ही पूर्व दिशा से बहती हवा का मान बढ़ेगा, कजरी गीत की तान छिड़ उठेगी। कवि ने इस संदर्भ में आधुनिक जीवन में आस्था, विश्वास और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने का सदुपदेश दिया है।

- रचनाएँ

कविवर वीरेन्द्र मिश्र द्वारा रचित कृतियाँ इस प्रकार हैं

- गीतम,

- मधुवंती,

- गीत पंचम,

- उत्सव गीतों की लाश पर,

- वाणी के कर्णधार,

- धरती गीताम्बरा,

- शान्ति गंधर्व।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वीरेन्द्र मिश्र ने गीत, नवगीत, राष्ट्रीय गीत, व्यंग्य गीत तथा मुक्तक की रचना की है। इसके अलावा रेडियो नाटक तथा बाल साहित्य की रचना भी की है। . भाव-पक्ष

- विषमता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष-वीरेन्द्र मिश्र जी परिवार, समाज, राष्ट्र तथा साहित्य में व्याप्त रूढ़ि, विषमता तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उनका यह संघर्ष इतिहास के प्रत्येक जीवन संघर्ष से प्रतिबद्ध रहा।

- राष्ट्रीय गौरव-मिश्र जी के गीतों में राष्ट्रीय गौरव के भाव भरे हैं। उन्होंने इन गीतों के माध्यम से समाज और राष्ट्र की प्रगतिशील आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया है।

रहा। - पूँजीवाद का विरोध-मिश्र जी ने अपने गीतों में पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के घृणित स्वरूप का चित्रण किया है और उनके गीतों में शोषण तथा विषमता के विरुद्ध एक सच्ची मानवीय चिन्ता मिलती है। कवि के गीतों के माध्यम से लोगों में आस्था और विश्वास की प्रतिध्वनियाँ लगातार मिलती रहती हैं।

- प्रणय के मधुर स्वरों के गायक-मिश्र जी प्रणय के मधुर स्वरों के भी गायक हैं। उनके भाव भरे गीत भावुक प्रेमी कवि के प्रणय की प्रतिध्वनियाँ हैं। इसके साथ ही मिश्र जी के इन्हीं प्रणय गीतों में व्यथा और पीड़ा के मार्मिक स्वर भी समाहित हैं।

- रस-शान्त, करुण रस की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है।

- कला-पक्ष

- वीरेन्द्र मिश्र के गीतों की भाषा सहज, व्यावहारिक तथा लोक में प्रचलित शब्दों में युक्त है। उनकी भाषा की शब्दावली में भाव सम्प्रेषणीयता है, कसावट है, और संगीतात्मकता है।

- शैली-कवि ने अपने गीतों में गीति शैली और अभिव्यंजनावाद को स्वीकार किया है। प्रतीक-प्रधान शैली महत्वपूर्ण है।।

- छन्द-छन्द बन्धन से मुक्त कविता, प्रतीक शब्दों के प्रयोग से अर्थ को स्पष्ट करती

- अलंकार-कवि अपने गीतों में सहज भाव से अलंकारों का प्रयोग करते हैं। नवीन अलंकारों में मानवीकरण का प्रयोग सामान्य रूप से होता रहा है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, विशेषण विपर्यय, व्यतिरेक, ध्वन्यार्थप्रकाश आदि अलंकार कवि को प्रिय हैं।

![]()

- साहित्य में स्थान

उपर्युक्त विशेषताओं के कारण वीरेन्द्र मिश्र का हिन्दी साहित्य में एक काव्यकार और गीतकार के रूप में अति महत्वपूर्ण स्थान है। वीरेन्द्र मिश्र इस नवगीत परम्परा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। हिन्दी काव्य जगत् और गीतकार मण्डल आपकी सेवाओं से सदैव उपकृत अनुभव करता है।

20. शिवमंगल सिंह ‘सुमन’ | [2008]

- जीवन-परिचय

डॉ. शिवमंगल सिंह ‘सुमन’ का जन्म उन्नाव जनपद (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत झगरपुर नामक ग्राम में सन् 1915 ई. में नाग-पंचमी के शुभ अवसर पर हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा इसी ग्राम में हुई थी। इसके बाद वे ग्वालियर चले गए और वहाँ के विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने बी. ए. पास किया। सन् 1940 ई. में एम. ए. की डिग्री और डी. लिट् की उपाधि उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अपना विद्यार्थी जीवन पूर्ण करने के पश्चात् उन्होंने होल्कर कॉलेज, इन्दौर और माधव कॉलेज, ग्वालियर में अध्यापन कार्य किया। इसी बीच नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक सहायक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। वहाँ से स्वदेश लौटने पर वे 1961 ई. में माधव कॉलेज, उज्जैन के प्राचार्य नियुक्त हुए। तत्पश्चात् वे विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कुलपति के पद पर आसीन हुए। उसको भारत सरकार द्वारा ‘पद्मश्री’ के अलंकरण से भूषित किया गया।

- साहित्य-सेवा व विषय

सुमन जी की कविताएँ सामाजिक जीवन एवं राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हुई हैं। उनमें सांस्कृतिक तत्व विद्यमान रहता है। सुमन जी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। जीवन के गान में संगृहीत उनकी रचनाओं में शोषित, दलित एवं उपेक्षित मानव के प्रति सहानुभूति एवं शोषक सत्ताधारियों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो उठी है। सुमन जी की कविताओं में जागरण एवं निर्माण का सन्देश है।

सुमन जी आस्था तथा विश्वास के गीतकार हैं। इस दृष्टि से ‘वरदान माँगूंगा नहीं’ तथा ‘तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार’ आदि ओजस्वी गीत उल्लेखनीय हैं।

- रचनाएँ

सुमन जी की रचनाएँ निम्नलिखित हैं

- हिल्लोल,

- जीवन के गान,

- प्रलय,

- सृजन,

- विश्वास बढ़ता ही गया,

- पर आँखें भरी नहीं,

- विन्ध्य-हिमालय,

- माटी की बारात आदि उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

‘माटी की बारात’ पर आपको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

- प्रेम-सुमन जी का छायावाद के अन्तिम चरण में काव्य क्षेत्र में अवतरण हुआ। प्रारम्भ में प्रेम-गीत लिखते रहे। धीरे-धीरे इन्होंने प्रेम से अधिक कर्त्तव्य का महत्व स्वीकार किया। प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र से उठती हुई त्रस्त मानवता की कराहट ने इनके ध्यान को आकर्षित किया और वे देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल हो गए।

- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध-सुमन जी के मन में क्रान्ति की आग धधक उठी। उनका मन पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति विरक्ति के भाव से भर उठा। उनकी रचनाओं में साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वर मुखरित हो उठा।

- साम्यवाद-सुमन जी का झुकाव साम्यवाद की ओर रहा और इन्हें रूस की नवीन अर्थव्यवस्था ने बहुत आकर्षित किया।

- सत्य और अहिंसा-सुमन जी की आस्था गाँधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों पर दृढ़ रही। इसी कारण इनकी कविताओं में क्रान्तिकारी स्वर लोकप्रिय हो गए।

- जीवन दर्शन-इनके काव्य में इनका स्वयं का पुष्ट जीवन दर्शन स्पष्ट झलकता है जिसमें वर्तमान के हर्ष पुलक, राग-विराग, आशा-उत्साह के स्वर भी मुखरित हुए।

- कला-पक्ष

- भाषा-सुमन जी सरल एवं व्यावहारिक भाषा के पक्षपाती हैं। उनकी खड़ी बोली में संस्कृत के सरल तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। साथ ही, उर्दू के शब्द भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं। परन्तु उर्दू के ये शब्द खटकते नहीं हैं। वे भावों को उद्दीप्त करने में सहायक होते हैं। सुमन जी एक प्रखर एवं ओजस्वी वक्ता भी थे। अत: उनकी भाषा जनभाषा कही जा सकती है। भाषा उनके भावों का अनुगमन करती है।

- शैली-सुमन जी की शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट है। उनकी शैली में सरलता है, स्वाभाविकता है। उनकी शैली ओज, माधुर्य और प्रसाद गुणों से सम्पन्न है। उनके गीतों में स्वाभाविकता है, संगीतात्मकता है, मस्ती और लय विद्यमान है।

- अलंकार-इनकी कविता में अलंकार अपने आप ही आ गए हैं। नए-नए उपमानों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात बड़ी ही कुशलता से कह दी है।

- छन्द-सुमन जी ने मुक्त छन्द लिखे हैं और परम्परागत शब्दों की समृद्धि में सहयोग दिया है।

- साहित्य में स्थान

सुमन जी उत्तर छायावादी युग के प्रगतिशील प्रयोगवादी व्यक्तियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे एक सुललित गीतकार, महान् प्रगतिवादी एवं वर्तमान युग के कवियों में अग्रगण्य हैं। हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि में आपका सहयोग अतुलनीय है, अविस्मरणीय है।

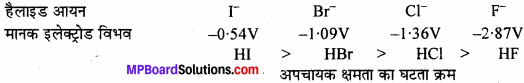

सम्पूर्ण अध्याय पर आधारित महत्त्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न

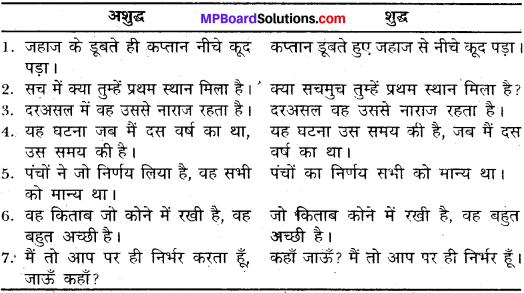

- बहु-विकल्पीय प्रश्न

1. राम राज्य की परिकल्पना के काव्य का प्रमुख आधार है [2013]

(i) सूरदास, (ii) तुलसीदास, (iii) बिहारी, (iv) पद्माकर।

2. तुलसीदास की भक्ति भावना में प्रधानता है [2011]

(i) दास्य भाव, (ii) सखा भाव, (iii) दाम्पत्य भाव, (iv) माधुर्य भाव।

3. सूरदास की साधना-स्थली है

(i) वृन्दावन, (ii) सोरों, (iii) रुनकता, (iv) काशी।

![]()

4. अकबर के नवरत्नों में से एक थे [2008]

(i) रहीम, (ii) सेनापति, (iii) रसखान, (iv) जायसी।

5. रामभद्राचार्य ‘गिरिधर’ किस काल के कवि हैं?

(i) आदिकाल, (ii) भक्ति काल, (iii) रीतिकाल, (iv) आधुनिक काल।

6. तुलसीदास जी को हिन्दी साहित्य का सर्य माना [2008]

(i) आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, (ii) आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने, (iii) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने, (iv) डॉ. नगेन्द्र ने।

7. पद्माकर ने काव्य की रचना की [2008]

(i) ललित ललाम, (ii) गंगा लहरी, (iii) मदनाष्टक, (iv) बारहमासा।

उत्तर-

1. (ii), 2. (i), 3. (iii), 4.(i), 5. (iv), 6. (i), 7. (ii)।

- रिक्त स्थान पूर्ति

1. रामराज्य की परिकल्पना ……… के काव्य का प्रमुख आधार रही है। [2008]

2. सूर के पदों को …………….” काव्य कहते हैं। [2009]

3. सूरदास ने …………….. में काव्य रचना की है।[2010]

4. जगत विनोद के कवि …………… हैं।

5. …………….. रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं।

6. कबीर सच्चे ……………” सुधारक थे।

7. शिवमंगल सिंह ‘सुमन’ …………….” काव्य धारा के कवि थे।

8. श्रीरामभद्राचार्य ‘गिरिधर’ …………….. के कवि थे। [2010]

9. तुलसीदास का ……………. साहित्य एवं समाज की अमूल्य सम्पदा है। [2011]

10. वृन्द के दोहे …………….” की श्रेणी में आते हैं। [2011]

11. रहीम का पूरा नाम ” …………..” था। [2013]

12. गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति ……………” की थी। [2013]

13. मीराबाई ने …………….” को अपना आराध्य बताया। [2014]

उत्तर-

1. तुलसी, 2. मुक्तक, 3. गेयपद शैली, 4. पद्माकर, 5. भूषण, 6. समाज, 7. प्रगतिवादी, 8. आधुनिक काल,9. रामचरितमानस, 10. मुक्तक, 11. अब्दुल रहीम खानखाना, 12. दास्य भाव, 13. कृष्ण।

- सत्य/असत्य

1. तुलसीदास नरहरि दास के शिष्य थे।

2. हरिऔध का जन्म फतेहपुर में हुआ था।

3. केशवदास रीतिकाल के आचार्य कवि थे।

4. वीरेन्द्र मिश्र छायावादी गीतकार हैं।

5. दीनदयाल गिरि ने कुण्डलियाँ छन्द का प्रयोग किया है। [2010]

6. गिरिजाकुमार माथुर प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं।

7. वृन्द के नीतिपरक दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। 8. अरुन्धति एक महाकाव्य है। [2009]

9. कबीर के कर्मकाण्ड पर करारा प्रहार किया। [2011]

10. दुष्यन्त कुमार ने उर्दू भाषा में ही गज़लें लिखी हैं। [2013]

उत्तर-

1. सत्य, 2. असत्य, 3. सत्य, 4. असत्य, 5. सत्य, 6. असत्य, 7. सत्य, 8. सत्य, 9. सत्य, 10. असत्य।

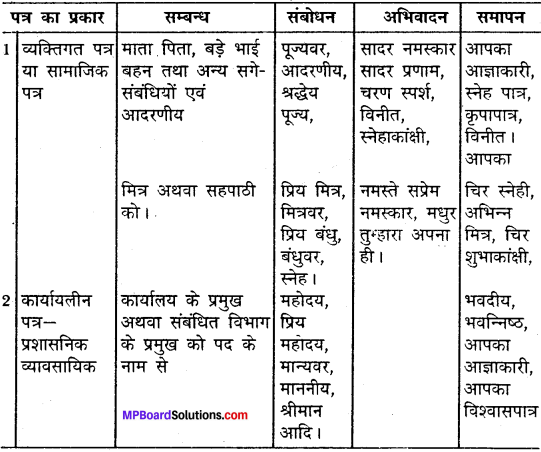

- जोड़ी मिलाइए

1. छत्रसाल दशक [2010] – (क) केशवदास

2. जहाँगीर चन्द्रिका [2009] – (ख) भूषण

3. अलीजाह प्रकाश [2009] – (ग) सेनापति ने

4. रीतिकाल में श्रेष्ठ प्रकृति चित्रण किया है – (घ) पद्माकर

5. अतिमा [2009] – (ङ) दुष्यन्त कुमार

6. हिन्दी गजल विधा/प्रसिद्ध हिन्दी – (च) सुमित्रानन्दन पन्त गजलकार [2008, 12]

उत्तर-

1.→ (ख),

2.→ (क),

3.→ (घ),

4. → (ग),

5.→ (च),

6.→ (ङ)।

![]()

II.

1. वात्सल्य [2008] – (क) सुमित्रानन्दन पन्त

2. प्रयोगवादी कवि – (ख) केशवदास

3. सुकुमार भावनाओं के कवि – (ग) सूरदास छायावादी कवि [2008, 11]

4. आधुनिक काल के सूरदास [2008] – (घ) गिरिजाकुमार माथुर

5. कठिन काव्य का प्रेत [2008] – (ङ) अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’

6. प्रसिद्ध गीतकार [2011] – (च) वीरेन्द्र मिश्र

उत्तर-

1.→ (ग),

2.→ (घ),

3.→ (क),

4. → (ङ),

5.→ (ख),

6. → (च)।

- एक शब्द/वाक्य में उत्तर

1. मीराबाई की भाषा किस प्रकार की है?

2. भूषण के पिता का नाम क्या था?

3. ‘प्रिय-प्रवास की रचना किसने की?

4. वीरेन्द्र मिश्र का जन्म स्थान कहाँ है?

5. सेनापति ने प्रबन्ध काव्य की रचना की है या मुक्तक काव्य की?

6. गिरिजाकुमार माथुर किस धारा के कवि हैं?

7. अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ किस युग के कवि हैं?

8. दुष्यन्त कुमार का जन्म किस वर्ष में हुआ था?

9. कवि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम है? [2013]

10. वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? [2015]

उत्तर-

1. राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा,

2. पं. रत्नाकर त्रिपाठी,

3. अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’,

4. ग्वालियर,

5. मुक्तक काव्य,

6. प्रयोगवादी,

7. द्विवेदी युग,

8. सन् 1933 ई.,

9. बल्लभाचार्य,

10. सूरदास को।

![]()

![]()