MP Board Class 11th General Hindi पत्र-लेखन

पत्र-लेखन की आवश्यकता-हम सब अपने निकट संबंधियों, इष्ट मित्रों से बराबर सम्पर्क रखना चाहते हैं। जो हमारे, पास में ही रहते हैं, उनसे तो हम मिलते रहते हैं, किंतु जो हमसे दूर दूसरे नगर या गाँव में रहते हैं, उनको तो हम लिखकर ही अपनी कुशल-क्षेम भेज सकते हैं और लिखकर ही उनकी कुशल-क्षेम मँगा सकते हैं। इस प्रकार लिखकर विचारों का जो आदान-प्रदान किया जाता है, उसे पत्र-लेखन कहते हैं। विद्यालय में भी कई अवसरों पर हमें अपने प्राचार्य को प्रार्थना-पत्र लिखने पड़ते हैं। कभी-कभी हम अपने गाँव या नगर के बाहर के किसी पुस्तक विक्रेता से अपनी जरूरत की पुस्तकें भी मँगाते हैं। इसके लिए भी हमें पत्र लिखना पड़ता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि पत्र व्यवहार हम सबके लिए अनिवार्य हो गया हैं।

![]()

पत्र के प्रकार-पत्र के कई प्रकार हो सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख

- निजी पत्र या घरेलू पत्र,

- कार्यालयीन पत्र,

- शासकीय पत्र,

- व्यापारिक पत्र।

1. कार्यालयीन पत्र-अपने संबंधियों, मित्रों को लिखे गए पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। निमंत्रण-पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं।

2. कार्यालयीन पत्र-जिस कार्यालय में व्यक्ति काम करता है अथवा विद्यालय में अध्ययन कहता है, उस कार्यालय प्रधान या विद्यालय में प्राचार्य/प्राचार्या को लिखे जाने वाले पत्र इस श्रेणी में आते हैं।

3. शासकीय पत्र-शासकीय अधिकारियों को लिखे गए प्रार्थना-पत्र/आवेदन-पत्र, शिकायत-पत्र शासकीय आदेश आदि इस श्रेणी में आते हैं।

4. व्यापारिक पत्र-व्यापारियों को लिखे गए पत्र, सामान भेजने या मँगाने के लिए लिखे गए पत्र इस श्रेणी में आते हैं।

पत्र के भाग-साधारणतः पत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं :

(क) पत्र भेजनेवाले का पता एवं तिथि-यह पत्र के प्रारंभ में दाहिनी ओर लिखा जाता है। उसके नीचे पत्र भेजने की तिथि लिखी जाती है,

जैसे-

89/19, तुलसीनगर,

भोपाल

25, दिसंबर, 2204

(ख) संबोधन तथा अभिवादन शब्द-जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है, उसे आदरसूचक, आशीर्वादसूचक शब्द के साथ अभिवादन या आशीर्वचन लिखा जाता है। यह पत्र के बायीं ओर लिखा जाता है। (अभिवादन और आशीर्वचन के विषय में आगे लिखा जा रहा है।)

(ग) विषय-यह पत्र का मुख्य अंग है। पत्र का विषय सरल भाषा में स्पष्ट रूप में लिखा जाना चाहिए। विषय को अनावश्यक विस्तार न दिया जाय।

(घ) पत्र के अंत में पत्र लिखनेवाला जिसे पत्र लिखता है, उसके प्रति, संबंधसूचक शब्द लिखकर अपना नाम लिखता है।

(ङ) पाने वाले का पता-पता पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र अथवा लिफाफे पर निश्चित स्थान पर लिखा जाता है। पता बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। पते के दो नमूने यहाँ दिए जा रहे हैं-

श्री आनन्द मोहन माथुर – श्री राधेश्याम शर्मा

आनन्द नगर, रेलवे कॉलोनी, – गाँव/पत्रालय कमतरी,

खण्डवा, पिन-450001 जिला आगरा (उ.प्र.)

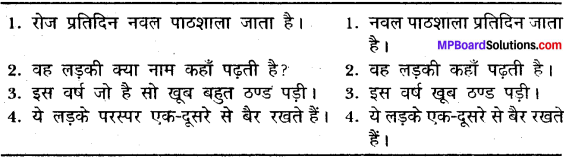

पत्र का आरंभ, पत्र समाप्त करने की औपचारिक तालिका-

प्राचार्य/प्राचार्या को लिखे जाने वाले आवेदन-पत्र

1. अपने विद्यालय के प्राचार्य को दो दिन का बीमारी के कारण अवकाश देने के लिए प्रार्थना-पत्र लिखिए।

सेवा में,

श्रीमान प्राचार्य महोदय,

शासकीय सुभाष उ.मा.वि.

शिवाजी नगर, भोपाल।

महोदय,

निवेदन है कि गत रात्रि से मैं सर्दी और बुखार से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने मुझे दो दिन पूर्ण विश्राम के लिए सलाह दी है। अतः मैं दो दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। कृपया दिनांक 8 एवं 9 अगस्त का अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें।

धन्यवाद!

आपका आज्ञाकारी शिष्य

परसराम पाण्डेय,

कक्षा 9-ब

8-12-2004

![]()

2. ‘वार्षिक परीक्षा की तैयारी की सूचना हेतु पिताजी को पत्र’

175, शिवाजी मार्ग

भोपाल

10-5-2004

पूज्य पिताजी!

सादर चरण-स्पर्श,

आपका कृपापत्र हमें 8-5-2004 को मिला। पढ़कर मन खुश हुआ। मैं आप सब पूज्य-वृन्दों के आशीर्वाद से सकुशल हूँ। आशा है कि आप सब भी परमात्मा की महाकृपा से ठीक से होंगे।

पूज्य पिताजी! आजकल मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में अति व्यस्त हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षा 20-5-2004 से आरंभ होने वाली है। अब तक मैंने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विषयों की पूरी तरह से तैयारी कर ली है परीक्षा के दिन तक तो मुझे सारे विषय कंठस्थ हो जाएँगे। इस आधार पर मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं प्रथम श्रेणी में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊँगा। आशा है कि इससे आप सबको आनंद और उल्लास होगा।

पूज्य माताजी को सादर चरण-स्पर्श और अनुज शशि को शुभाशीर्वाद।

आपका आज्ञाकारी पुत्र

‘रवि’

3. शाला (विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्राचार्य महोदय को एक प्रार्थना-पत्र लिखिए।

विषय-शाला (विद्यालय) छोड़ने का प्रमाण-पत्र हेतु प्राचार्य को प्रार्थना-पत्र।

सेवा में,

प्राचार्य

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,

भोपाल (म.प्र.)

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं ‘अ’ अनुक्रमांक 11 का भूतपूर्व छात्र है। प्रार्थी ने आपके विद्यालय से उपर्युक्त कक्षा को द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण करके अध्ययन छोड़ दिया है जिसके प्रमाण-पत्र की आज अत्यंत आवश्यकता आ गई है। – अतः आपसे प्रार्थना है कि आप उपर्युक्त प्रमाण-पत्र देने की कृपा करें।

प्रार्थी

सुरेन्द्र कुमार

कक्षा 9 ‘अ’

अनुक्रमांक 11

दिनांक 4-4-2002

4. अपने पिताजी को पत्र लिखिए तथा उसमें मासिक जेब खर्च बढ़ाने की मांग कीजिए।

विषय-जेब खर्च बढ़ाने हेतु पिताजी को पत्र।

विष्णु गार्डन,

भोपाल

3-3-200…

पूज्य पिताजो,

सादर चरण-स्पर्श

आप सब सकुशल हैं, इसके लिए मैं परमात्मा से सदैव प्रार्थी हूँ, आपके पत्र की प्रतीक्षा करके मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। आपको यह ज्ञात हो कि मेरी परीक्षा आगामी माह की 15वीं तारीख से आरंभ होने वाली है। इसके लिए मैंने जी-जान से अध्ययन आरंभ कर दिया है। कुछ पुस्तकें, कापियाँ और कुछ परीक्षोपयोगी आवश्यकताएँ आ गई हैं। इसलिए आप अब 50 रुपये और अधिक भेजते जाइएगा। ऐसा इसलिए कि परीक्षा खर्च के साथ-साथ आवागमन और सम्पर्क हेतु भी पैसे खर्च होंगे। अतएव आप 500 रुपये तो अवश्य बढ़ाकर भेजते रहियेगा। अन्यथा परीक्षा की तैयारी अधूरी रह जाएगी।

माताजी को सादर चरण-स्पर्श, अनुज, दिव्या को शुभाशीर्वाद

आपका आज्ञाकारी पुत्र

‘प्रभाकर’

5. अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र को पुस्तकालय से पुस्तकें प्रदान करने विषयक प्रार्थना-पत्र लिखिए।

विषय-प्राचार्य को निर्धन छात्र को पुस्तकालय से पुस्तकें हेतु प्रार्थना-पत्र।

सेवा में,

प्राचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

इन्दौर (म.प्र.)

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं ‘द’ का एक छात्र प्रतिनिधि है। प्रार्थी की कक्षा का एक छात्र ‘रमेश’ जिसका अनुक्रमांक 30 है। यह छात्र अत्यंत निर्धन है। यह अनाथ है। जिस किसी तरह से हिम्मत बाँधकर यह अपनी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ने में तेज है। यह पुस्तकें खरीदने में असमर्थ है। अतः इसे पुस्तकालय से पुस्तकें दिलवाने की कृपा करें।

आपका आज्ञाकारी छात्र

सुरेश

कक्षा 9वीं ‘द’

अनुक्रमांक 23

दिनांक 22-5-200…

![]()

6. शिक्षक पद हेतु एक आवेदन-पत्र संचालक शिक्षा विभाग के नाम लिखिए।

श्रीमान् संयुक्त संचालक महोदय,

शिक्षा विभाग

संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

दिनांक 15-10-200…

सेवा में,

विषय-शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र।

महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी को दैनिक-पत्र आचरण व स्वदेश में प्रकाशित एक विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपके अधीनस्थ ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अतः माध्यमिक विद्यालय हेतु शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए मैं अपना आवेदन-पत्र कर रहा हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी निम्नलिखित योग्यताओं को देखते हुए आप मेरी नियुक्ति शिक्षक पद पर करने की कृपा करें।

मेरी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस प्रकार है-

(1) शैक्षणिक योग्यता-बी.एस.सी.-द्वितीय श्रेणी

(2) प्रशिक्षण योग्यता-बी.एड.-द्वितीय श्रेणी

(3) हायर सेकेण्ड्री परीक्षा-प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण

(4) अन्य योग्यता-हॉकी व क्रिकेट खेल में विशेष रुचि

(5) प्रार्थी की जन्मतिथि एवं चरित्र का प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है। अतः श्रीमान् से पुनः निवेदन है कि प्रार्थी को विभाग में सेवा का अवसर प्रदान करें।

पता

दर्पण कॉलोनी ठाठीपुर मुरार।

प्रार्थी

कमल किशोर अष्ठाना

7. पाठ्य-पुस्तक निगम भोपाल से निर्धारित पाठ्य पुस्तकें मँगवाने हेतु एक पत्र संचालक के नाम लिखिए।

सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

रतलाम

दिनांक 7-7-200

श्रीमान् संचालक महोदय,

पाठ्य-पुस्तक महोदय,

भोपाल (म.प्र.)

महोदय,

सेवा में निवेदन है कि पाठ्य-पुस्तक निगम भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रकाशित कक्षा 9 की पुस्तकें हैं हमारे नगर के पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं हैं। जिन दुकानों पर कुछ पुस्तकें हैं वे दुकानदार अधिक मूल्य पर पुस्तकें बेचना चाहते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित विषयों की पुस्तकें शासकीय दर पर कमीशन काट कर भेजने की कृपा करें।

- विशिष्ट हिंदी कक्षा IX 1 प्रति

- विशिष्ट अंग्रेजी कक्षा IX 1 प्रति

- गणित कक्षा IX 1 प्रति

- भौतिक शास्त्र कक्षा IX 1 प्रति

- रसायन शास्त्र कक्षा IX 1 प्रति

भवदीय

अशोक कुमार गौड़

8. विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन-पत्र अपनी शुल्क मुक्ति के लिए लिखिए।

श्रीमान् प्राचार्य महोदय

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर

महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी कक्षा IX’ब’ का नियमित छात्र है। इस वर्ष मैंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित कक्षा IX की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में मैंने विशेष योग्यता प्राप्त कर अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। . मैं एक निर्धन छात्र हूँ। पिताजी शासकीय सेवा से निवृत हो चुके हैं। परिवार में आय का साधन नहीं है। पूरा परिवार पिताजी की पेंशन शक्ति पर ही निर्भर है। इस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय के शुल्क से मुक्त करने की कृपा करें।

आशा है कि आप मेरी निर्धन अवस्था पर ध्यानपूर्वक विचार कर मुझे कक्षा के सम्पूर्ण शुल्क से मुक्त करने की कृपा करेंगे।।

आपका आज्ञाकारी छात्र

मुरली मनोहर

पाठक

कक्षा IX ‘ब’

9. जन्मदिवस समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए।

17/15 तिलक नगर

ग्वालियर

4 फरवरी, 200…

प्रिय मोहन,

तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं दिनांक 6 फरवरी को अपना जन्मदिवस मना रहा। घर में इसके लिए अच्छी तैयारियाँ की गई हैं। इस अवसर पर चाय तथा संगीत पार्टी का भी आयोजन किया गया है। गत वर्ष तुम इस अवसर पर बीमार होने के कारण नहीं आ सके परंतु इस बार अवश्य आना। तुम्हारे बिना पार्टी का रंग फीका पड़ जाएगा। आशा है तुम समय से पूर्व आकर काम में भी हाथ बँटाओगे।

पूज्य पिताजी और माताजी को मेरा प्रणाम कहना।

तुम्हारा अभिन्न मित्र

रविन्द्र सिंह

![]()

10. अपने क्षेत्र के स्वास्थ्याधिकारी के नाम क्षेत्र की गंदगी दूर करने के विषय में पत्र लिखिए।

विशेष-स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र।

WZ-125, विष्णु गार्डन, भोपाल।

सेवा में,

स्वास्थ्य अधिकारी जी,

भोपाल नगर निगम,

क्षेत्रीय कार्यालय,

भोपाल।

मान्यवर,

मैं आपका ध्यान विष्णु गार्डन कॉलोनी की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस कॉलोनी में आजकल गंदगी का साम्राज्य है। स्थान-स्थान पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियों में पानी सड़ रहा है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं जिनमें वाहन फँस जाते हैं और पैदल चलने वाले ठोकर खाकर गिर जाते हैं। चारों ओर बदबू, गंदगी और मक्खी -मच्छरों का राज्य है। ऐसे वातावरण में हैजा और मलेरिया का डर है। सफाई कर्मचारी अपने काम में लापरवाही दिखा रहे हैं।।

आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें और उचित कार्यवाही के लिए निर्देश दें।

भवदीय

सुजान सिंह

मंत्री, ब्लाक समिति

विष्णु गार्डन, भोपाल।

11. क्षेत्रीय डाक मास्टर को अनियमित डाक के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए।

विशेष-पोस्ट मास्टर को एक शिकायती पत्र अनियमित डाक के संबंध में। सेवा में,

पोस्ट मास्टर जनरल,

जनरल पोस्ट ऑफिस,

शिकनी नगर भोपाल,

विषय-डाक वितरण में अनियमतता।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में डाक वितरण की अनियमितता के विषय में दिलाना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में पिछले कई मास से डाक वितरण में अनियमितता देखने को मिल रही है। समय पर डाक न मिलने से बड़ी कठिनाई होती है।

इस क्षेत्र में नियुक्त पोस्ट मैन डाक वितरण कार्य ठीक प्रकार नहीं करता। वह प्रायः दो-तीन दिन में पत्र एक साथ ही डालता है। कभी-कभी आवश्यक पत्र भी बाहर बरामदे में फेंक देता है। वह पत्रों को खेलते हुए बच्चों के हाथ में फेंककर चला जाता है।

मुझे आशा है कि आप इस ओर समुचित ध्यान देकर डाक वितरण की अनियमितता को समाप्त करेंगे।

भवदीय

क ख ग

अरेरा कॉलोनी सुधार समिति

भोपाल

दिनांक-7-4-200…

12. पिता को पत्र लिखिए, जिसमें 300 रुपये पुस्तकों में और अन्य खर्चे के लिए मनीऑर्डर द्वारा मँगाइए।

15 टी.टी. नगर

भोपाल

दिनांक : 15-1-200…..

पूजनीय पिताजी,

सादर चरण-स्पर्श।

मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे। आपके निर्देशों का मैं पूरी तरह पालन कर रहा हूँ। मेरा ध्यान ठीक चल रहा है। मेरी छ:माही परीक्षाएँ 15-12 से हो रही हैं। मुझे कुछ पुस्तकें और स्टेशनरी आदि खरीदनी हैं। पढ़ाई के लिए मैं एक छोटा टेबिल लैंप भी लेना चाहता हूँ। इन सबके लिए लगभग : 300 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। अतः कृपया उक्त धनराशि यथाशीघ्र मनीऑर्डर द्वारा भेजने का कष्ट करिएगा।

शेष कुशल है। मधु को प्यार और माताजी को चरण-स्पर्श।

आपका आज्ञाकारी पुत्र

अमित

![]()

13. फीस माफ कराने के लिए एक प्रार्थना-पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम लिखिए।

सेवा में,

श्रीमान् प्रधानाचार्य जी,

रा.उ.मा. विद्यालय,

भोपाल।

महोदय,

नम्र निवेदन है कि मैं 9वीं कक्षा का एक परिश्रमी व मेधावी छात्र हूँ। गत वर्ष 8वीं कक्षा में मैंने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। साथ ही मैं हॉकी टीम का कप्तान भी रह चुका हूँ। गत वर्ष मुझे हॉकी टूर्नामेंट में भेजा गया था। मुझे पढ़ने का अत्यंत शौक है। परंतु मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई पर व्यय नहीं कर पाएँगे। क्योंकि उनकी मासिक आय केवल 400 रुपये है। घर के पाँच सदस्यों का जीवननिर्वाह बड़ी कठिनाई से चलता है। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं पिताजी से फीस के पैसे माँगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि वह पहले ही बड़ी कठिनाई में हैं। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे पूर्ण शुल्कमुक्ति प्रदान करके मुझे इस संकट से उभारें। आपकी अनुकम्पा मेरे लिए वरदान बन सकती है। ऐसा मेरा विश्वास है आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे।

धन्यवाद।

दिनांक : 20 जुलाई 200………….

आपका आज्ञाकारी शिष्य

क ख ग