MP Board Class 12th Special Hindi प्रायोजना कार्य

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अभाव में नवीन चिन्तन, नवीन विचार, नवीन धारणाएँ आकार नहीं ले पातीं, न कोई सृजन हो पाता है। छात्र इस स्तर तक आते – आते क्रमश: अपनी भाषा के विकास के क्रम में इतना सक्षम हो जाता है कि वह अपने सबसे प्रभावशाली साधन बोली का उपयोग करे। अपने अनुभव एवं अपने विचार व्यक्त करे। क्षेत्रीय बोली की कहावतें, चुटकुलों और लोकगीतों का संग्रह कर उनका परिचय प्राप्त करे। अपने क्षेत्र की पत्र – पत्रिकाओं का पाठ्य – पुस्तकों के अलावा अध्ययन करे।

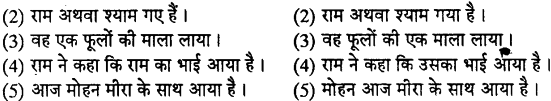

![]()

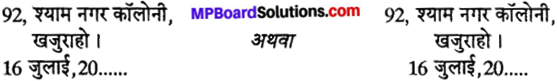

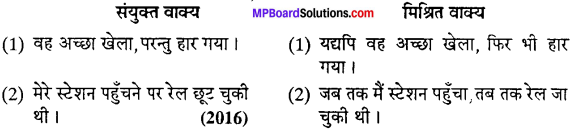

(1) भाषा के विविध क्षेत्रों का परिचय भाषा के चार मुख्य क्षेत्र हैं –

- सुनना – श्रवण,

- बोलना – भाषण,

- पढ़ना – पठन,

- लिखना – लेखन।

इस विषय का समावेश पाठ्यक्रम में इसलिए किया गया है कि बालक कक्षा 11वीं के स्तर तक भाषा के इन चारों स्तरों से भली – भाँति परिचित हो जाता है। अब उन्हें शिक्षकों द्वारा अपनी इन भाषायी योग्यता के विस्तार की प्रेरणा देना है। वह अपनी इस योग्यता से पाठ्य – पुस्तक के अतिरिक्त भी कुछ पढ़े लिखे और इस क्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक छात्रों को यह गृह कार्य दें कि वे अपने – अपने क्षेत्र की बोली की कहावतें,चुटकुले और लोकगीतों का संग्रह करें। इसके अतिरिक्त छात्रों को कक्षा में तथा गृह कार्य के रूप में यह लेखन कार्य दिया जाये कि वे अपने क्षेत्र की पत्र – पत्रिकाओं को पढ़ें और उसमें उन्हें जो भी विवरण रोचक लगे उसे अपने शब्दों में लिखें। इससे उनका पठन – कौशल और लेखन – कौशल विकसित होगा।

छात्र के श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए वह दूरदर्शन के रोचक कार्यक्रमों को सुने और उसे जो भी कार्यक्रम रुचिकर लगे उसे लिखे।

इस प्रकार छात्रों को पाठ्य – पुस्तक के अतिरिक्त अपनी भाषायी योग्यता विस्तार का अवसर प्राप्त होगा।

मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वह राज्य है जिसकी सीमाओं को सात प्रदेश घेरे हैं। अत: मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रीय भाषा या बोलियाँ अस्तित्व में हैं।

शिक्षक अपने – अपने क्षेत्र की भाषा के लोकगीतों एवं कहावतों का संग्रह छात्रों से करवायें। हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से मालवी, निमाड़ी, बुन्देलखण्डी, बघेलखण्डी, छत्तीसगढ़ी, मराठी, गुजराती,मारवाड़ी बोली जाती हैं, अतएव इनके चुटकुले, गीत,कविता,कहावतें एकत्रित करें। उदाहरण के तौर पर मालवा,निमाड़ क्षेत्र का मुख्य समाचार – पत्र है—’नई दुनियाँ’, जो इन्दौर से प्रकाशित होता है। उसमें प्रत्येक बुधवार को इस तरह की रचनाएँ प्रकाशित होती हैं। इस क्षेत्र के छात्र उनका संग्रह कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश में चालीस से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। जिनकी अलग – अलग बोलियाँ हैं। झाबुआ के निवासी भील हैं और इनकी भीली बोली में मुहावरों का अत्यधिक प्रचलन है। हम यहाँ कुछ भीली मुहावरे और उनका हिन्दी अर्थ दे रहे हैं। छात्र अपने अध्यापकों की सहायता से अपने आस – पास बसने वाले आदिवासियों की लोक कथाएँ, कविता, मुहावरे, कहावतें संकलित कर उनका हिन्दी अनुवाद करें।

सुबह दोपहर, शाम समय की सूचना वाले मुहावरे

भीली बोली पर मालवी, राजस्थानी, गुजराती भाषाओं का पर्याप्त प्रभाव है।

- भीली कहावतें

- भूखला तो भूखला सूकला खरी – भूखा ही सही पर सुखी तो हूँ।

- भील भोला ने चेला – भील भोले होते हैं।

- खारड़ा माँ काँटो,भील माँ आटो – भील में बदले की भावना रहती है।

- पाली पपोली मनाव राखवू घणो मसकल है – भील को खुशामद से मनाना बहुत मुश्किल है।

- ढोली नौ सौरो गाद्यो नी मरे न भीलनुं सौरो रोद्यो नी मरे – ढोली का लड़का गाने से और भील का लड़का रोने से नहीं मरता – वे अभावों से जूझते रहते हैं।

- भील भाई ने डगले दीवो – भील भले ही अभावग्रस्त रहे, वह सदा निश्चिन्त रहता हैं।

कुछ बुन्देली बोली की कहावतें

- खीर सों सौजं,महेरी को न्यारे।

- पराई पातर को बरा बड़ो।

- पराये बघार में जिया मगन।

- देवी फिरै बिपत की मारी पण्डा कहै करो सहाय।

- रौन कुमरई की कुतिया (लोककथन)।

- नौनी के नौ मायके, गली – गली सुसरार।

- जौन डुकरिया के मारे न्यारे भए बई हिस्सा में परी।

- माँगे को मठा मोल पर गौ।

- कानी अपने टेण्ट तो निहारत नईया दूसरे की फुली पर पर के दैखत।

- कनबेरी देवो।

- मर गई किल्ली काजर खों।

(2) पहेलियाँ

1. भीली भाषा – उत्तर

1. गाय वाकड़ी ने बेटी डाकणी – तीर – कमान

2. धवल्या बुकड़ा ने बारेह खाल – प्याज

3. औंधे बाटके ने दही लटके – कपास

4. भूत्या हेलग्या ने पेटा में दाँत – कद्दू

5. छोटी – सी दड़ी,दगड़ – सी लड़ी – सुपारी

2. बुन्देली

1. थोड़ो सो सोनो,घर भर नोनो – दीपक

2. दीवार पर धरो टका,ऊको तुम उठा पाओ न बाप न कका – चन्द्रमा

3. ठाड़े हैं तो ठाड़े हैं, बैठे हैं तो ठाड़े हैं। – सींग

3. निमाड़ी

1. एक बाई असा कि सरकजड नी – दीवाल

2. काली गाय काँटा खाय,पाणी देखे बिचकी जाय – जूता

4. बघेली

अड़ी हयन,खड़ी हयन, लाख मोती जड़ी हयन बाबा करें बाग में दुशाला ओढ़े पड़ी हयन – भुट्टा मक्के का

5. छत्तीसगढ़ी

पेट चिरहा, पीठ कुबरा – कौड़ी

6. मालवी

नानो सो चुन्नू भाय, लम्बी सारी पूँछ नी चाल्या चुन्नू भाया,पकड़ी लाउ – सुई धागा

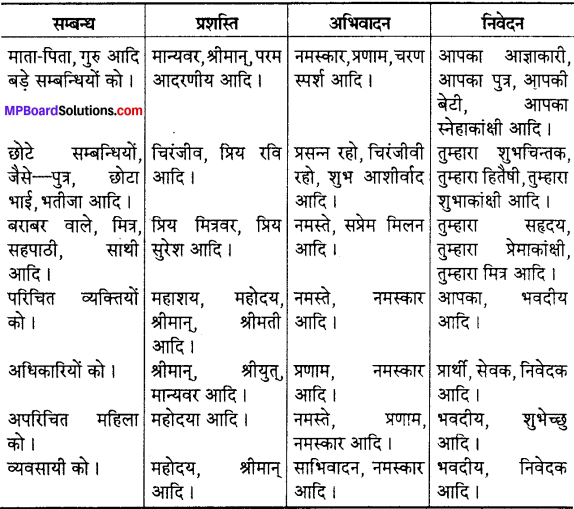

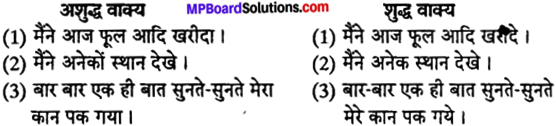

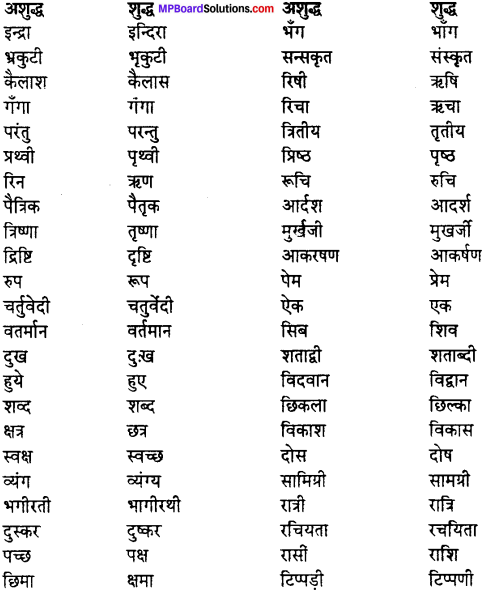

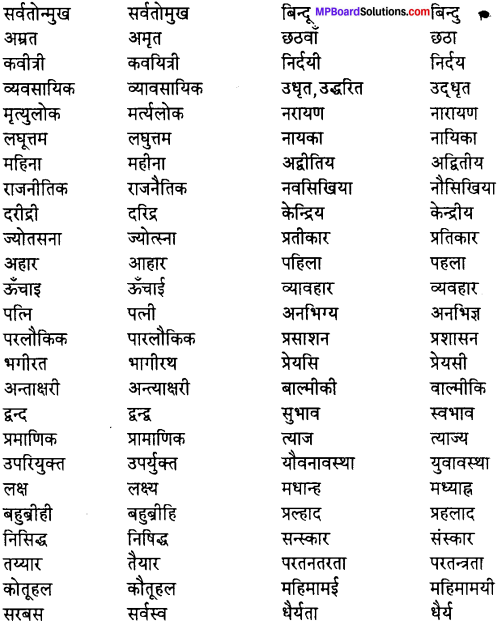

![]()

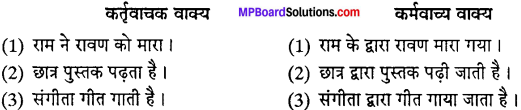

(3) चुटकुले

(1) न्यायाधीश – तुम चार साल पूर्व भी एक ओवर कोट चुराने के अपराध में इस अदालत में आ चुके हो।

अपराधी – आप ठीक कहते हैं। लेकिन ओवर कोट इससे अधिक चलता भी कहाँ है।

(2) मजदूर क्या मालिक ! गधे के समान काम कराया और एक रुपया दे रहे हो। कुछ तो न्याय करना चाहिए।

मालिक – न्याय ! हाँ तुम ठीक कहते हो। मुनीम जी,इसका रुपया छीन लो और बाँध कर इसके सामने थोड़ी – सी घास डाल दो।

(3) पिता हमारा लड़का आजकल बहत तरक्की कर रहा है। पड़ौसी – अच्छा,कैसे?

पिता – पुलिस ने उस पर घोषित इनाम की रकम पाँच हजार से बढ़ाकर दस हजार कर दी है।

(4) लोकगीत

निमाड़ी कवाड़ा

बड़ा – बड़ा तो वई गया

ढोली कय कि पार उतार

वई का वई गया ना

उतरई की उतरई लगी

एकली कुतरी कई भुख

न कई कंसुऱ्या ले

फट्या कपड़ा बुड्डा ढोर

इनका दाम लई गया चोर

ऊँट थारो कई वाको

ऊँच कय सब वाको

थारी बइगण म्हारी छाछ

भली बघार म्हारी माय

प्रस्तुति : हरीश दुबे

साथन : निमाड़ी

‘मँहगई

एको राज ओको राज

हुया मँहगा अनाज।

काँ छे घोटालो,

समझ मज आव नी

उनकी वात।

हम, पाँच बरस तक

देखाँ, रामराज की वाट

– अखिलेश जोशी

विश्वास

आस बाँधी ने

दो कदम

चाल्यौ थो

कि

टाँग घैची लिदी !

पाछै

फरीने देख्यो आपणा वारा पे भी

विश्वास नी करनो कदी!!

– जगदीश सरगरा

वात कई कई

बैल गाड़ी की वात कई कयणुं

खेत वाड़ी की वात कई कयणुं

मीठा लागज जुवार का रोटा

नऽ अमाड़ी की वात कई कयणुं

जे खड़ बुनकर वणा व मयसर का

उनी साड़ी की वात कई कयणुं

दुध – घी की कमी नि होणऽ दे

भैस – पाड़ी की वात कई कयणुं

घर क राखज चगन – मगन केतरो

छोटी लाड़ी की वात कई कयणुं

गाँव मऽ उनको बड़ो नाव वजज

माय माता की वात कई कयणुं

वोली न अपणी जगा सब छे ‘हरिश’

पण निमाड़ी की वात कई कयणं

– हरीश दुबे

गजल हुण रे भाया म्हारी वात।

हद की दी मनखाँ की जात॥

जणीं जण्या पारया पोस्या,

अबे लंगावे वर्ण पे घात।

वा,दर – दर की माँगे भीख

जण के जीवे बेटा हात।

लाड्या की होरयां बारी,

मंगता अशो करयो उत्पाद।

मनखाँ ती वंची ने रो

झूठी कोनी या केवात।

– प्रमोद रामावत

फागुण का दोहा

फागुण का पगल्या पड्या,बदल्या सारा रंग।

ढोलक बजी चौपाल पऽ खडक्या खड़ – खड़ चंग।।

सरसों पीली हुई गई,महुवो वारऽ गन्ध।

फूल – फूल पऽ भैरा दौड़,पीणऽख मकरन्द।।

अम्बा भी बौरइ गया, फूल्या घणा पलास।

कोयलिया की कूक की,प्यारी लाग मिठास॥

अबीर गुलाल का साथ मँऽ,रंग की उड़ी फुहार।

हिली – मिली न मनवाँ, आवो यो तेव्हार ॥

– चन्द्रकान्त सेन

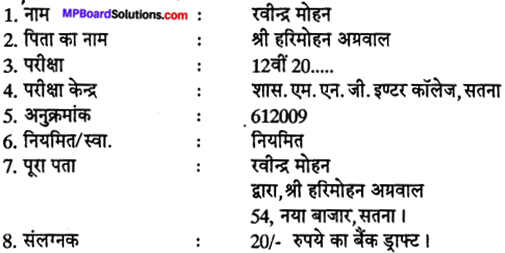

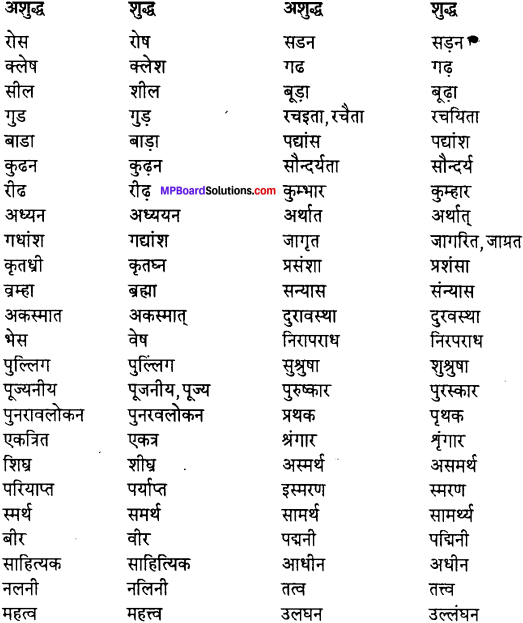

![]()

एल्याँग ……. वोल्याँग

एल्यांग गुरुजी

पकावणऽ लग्या

दलिया न दाल

वोल्याँग हुई

शिक्षा – बे – हाल

शेर की सी उनकी नियति

एकाजऽ लेण

जिन्दगी अकेलीज बीती

वोटर सी पूछो

ईज सरकार रखोगा

कि बदलोगा?

बोल्या अगला

को काई भरोसा?

ऊ एतरी धाँधली

चलऽन दे कि नई?

– ललित नारायण उपाध्याय

ऊँचो मोल को है तमारो पसीनो

साथे लइलाँ हिम्मत ने हेली – मेली ताकत,

तमारा आगे माथो टेकी ऊबी रेगा आफत,

काय को डर धरती रो घर अन से भरया चालो।

चालो भरयां चालो, मरदाँ चालो।

घणो ऊँचों मोल को है तमारो पसीनो

आलसी के समझावो के कसो होय है जीनो

स्वास्थ छोड़ी मजदूरी री पूजा करदाँ चालो।

चलो मरदाँ,चालो, चालो मरदाँ चालो।

गाँवों में कबीर पंथ आज भी तो गावे है

परेम से तो मारा भाई दुनिया जीती जावे है

लड़ता – मरता आदमी ने आपण वरजाँ चालो

चालो मरदाँ चालो, चालो मरदाँ चालो

आदिवासी भाई मारा धणो दुःख पायो

नीचे को यो आदमी भी अपणी माँ को जायो

तो छापर वाली टापरी ने पक्की करदाँ

चालो चालो मरदाँ चालो, चालो मरदाँ चालो।

– मोहन अम्बर

सन्दर्भ : होली

कई हँसो बाबूजी !

यूँ दूर ऊबा

नाक सिकोड़ी के

कई हँसो ओ बाबूजी,

हमारे

कीचड़ का अबीर गुलाल से

होली खेलता देखि के।

हमारो तो

योज बड़ो तीवार है

यो

कीचड़ को जरूर है, बाबूजी

पणे

तमारी जग – मग दीवाली से

घणों अच्छो है,

देखिलो

दोल्यो /धुल्यो

दोड़ी – दोड़ी के

खाँकरा की केशूड़ी को

सन्तरिया रंग के

एक – दुसरा का ऊपर ढोलिरिया

मन का बन्द किमाड़

खोलीरिया

आत्मा से धीरणा को

कीचड़ धुइरिया है

काल तक जो प्यासा था

एक दूसरा का खून का

बाबूजी

आज ऊई पाछा

एक हुइरिया है।

– बंशीधर ‘बन्धु’

![]()

अजगर से बड़ा साँपजी

थोडी – घणी लिखी या पाती.

आखी समजो बाप जी।

यो कई हुई रियो इनी दुनियाँ में,

कई करूँ इको जाप जी।

तम भी पड्या हो ईका चक्कर में

घणा ईमानदार था साबजी।

भेती गंगा में जो हाथ नी धोया तो

जनम भर होयगो भोत संतापजी।

तूज अकेली जेरीलो नी हे धरती पे,

बेठ्या हे, अजगर से बड़ा साँपजी।

घणी देर से सोया हो, अब तो जागो,

जगावा को कद से करि रियो हूँ अलापजी।

कई लाया था ने कई ली जावगा,

आता – जाता को मत करो विलापजी।

– हुकुमचन्द मालवीय

खोटो नरियल होली में !

मन में आदर भाव नी रियो, राम नी रियो बोली में,

नगद माल सब जेब हवाले,खोटो नरियल होली में।

स्वारथ आगे सब कईं भूल्या, कितरा कड़वा हुईग्या हो,

फिर भी थोड़ी तो मिठास है पाकी लीम लिम्बोड़ी में।

कई गावाँ कई ढोल बजावाँ, कई स्वागत सत्कार कराँ,

डण्डा – झण्डा साते लइने,नेता निकले टोली में।

कुरसी मिली तो मोटरगाड़ी से,तम नीचे नी उतरो,

नेताजी वी दन भूलीग्या,रेता था जद खोली में।

खून, पसीना, साँते बईग्यो,पेट पीठ से चोंटीग्यो,

सपनो हुईग्यो धान ने दलियो,टाबर रोवे झोली में।

कुल की लाज बहू ने बेटी, भूल्या सगली मरयादा,

बहू की जगे दहेज बठीग्यो, अब दुल्हन की डोली में।

नारी को सम्मान घणों है, भाषण लम्बा – चौड़ा दो,

पण मौका पे चूको नी तम, भावज बणाओ ठिठोली में।

– ओमप्रकाश पंड्या

तम देखी लेजो

बन्द कोठड़ी म

गरम गोदड़ी ओढ़ेल

सोचतो मनख;

कस लिखी सकग

ठण्ड न क कड़ायलां गीत,

फटेल चादरा का दरद

अन टूटेल झोपड़ा की वारता?

कसा कई सकग

फटेल हाथ – पाँव की

बिवई न में

खोयेल नरमई,

अन सियालां म

बगलेलो

डोलची दाजी को दम !

भई,

तम कोशिश करी न

देखी ले जो;

पन असली वात न क

कभी नी कई सकग ॥

– शरद क्षीरसागर

जीवन कँई हे?

जीवन एक मेंकतो

हुवो फूल हे

हवेरा, खिले अरु हाँजे

मुरजई जावे

समजी नी जिने

जीवन की परिभासा

ऊ कदी रोवे

कदी खिलखिलावे

जीवन पाणी को

ऊठतो हुवो बुलबुलो हे,

देखतां – देखतां

जिको नामो निसान मिटी जावे

फिर बी हम

जीवन को अरथ नी जाणां

तपतो हुवो सूरज बी

हाँजे ठण्डो वई जावे।

– कन्हैयालाल गौड़

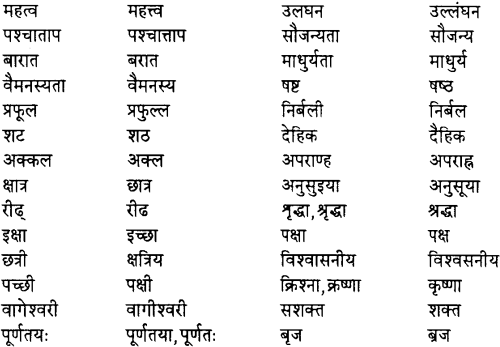

![]()

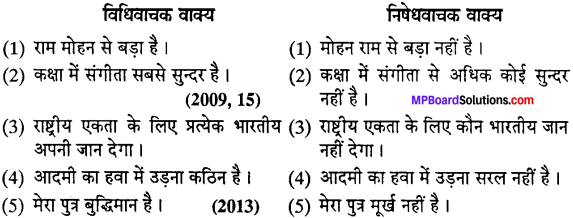

(5) लोक कथाएँ

लोक कथाओं में मानव का सुकोमल एवं हृदय को छू जाने वाला इतिहास अंकित है। आदमी ने जो कुछ किया, उसका लेखा – जोखा तो इतिहास में दर्ज है, लेकिन अपने मनोजगत् में उसने जो कुछ भी सोचा, विचारा, रंगीन कल्पनाओं का ताना – बाना बुना, सुन्दर सपने संजोए उन सबका विवरण इन लोक कथाओं में सुरक्षित है।

सदियों से ये लोक कथाएँ मनुष्य का मनोरंजन करती आयी हैं। इनमें कुछ भी असम्भव नहीं होता है। इनमें शेर और साँप भी दोस्ती निभाते,पक्षी सन्देश पहुँचाते और जरूरत पड़ने पर चित्र भी बोलने लगते हैं। इनमें मनुष्य सोचने के साथ ही सात समुद्र पार पहुँच जाता है,क्षण में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है और किसी द्वीप की असीम सुन्दरी से शादी करता है।

इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि ये मानवीय तत्वों से भरपूर हैं। इनमें देवी – देवता के माध्यम से भी मानव जीवन की कहानी कही गयी है। चाहे सूर्य हो या ब्रह्मा, सावित्री, वे सब यहाँ मानवीय स्वरूप लेकर और पारिवारिक प्रतीकों के सहारे सामाजिक जीवन को समृद्ध कर अपना योगदान देते हैं।

इन कथाओं में व्यक्ति, स्थान या समय,का कोई महत्त्व नहीं होता। इनकी उँगली पकड़ कर ही आदमी ने सदियों की दूरी को लाँघा, देश – विदेश की यात्राएँ की और सुदूर रेगिस्तान से लगाकर अपने खेत – खलिहान और घर के आँगन के सहारे सारी रात जागकर बिता दी है। इन्होंने निराशा के क्षणों में मनुष्य के मन में अमिट आशा का संचार किया है।

(क) छत्तीसगढ़ी कहानी

नियाय के गोठ

चैतू ठाकुर बिमार हावे। गाँव के सबो झन झोला देख देख के जावत हैं। तीर तिखार के गाँव के कतको सज्जन अऊ बड़े किसान किसनहा झोला देखे बार आता हे। आखर कावर नइ आही ओखर सुझाव सब झन बर गुरतर हावे दूरिहा दूरिया के मन ऐला जानाथे। चाहे कइसनो मुशकुल बात होय ठाकुर ओला दुइच छिन में निबटा देय। वइसे ओखर तीर कोनो बड़े जइदाद, नइहे नहिं सोना चाँदी के खजाना। ओखर तीर सिरिफ दुठन बांही के भरोसा हावे। एक छोटे असन घर बाड़ी थोरकिन खेत अउ गिनती ढोर डंगर। रात दिन मिहनत करना ओखर नियम है।

एक जमाना रिहिस के वोहा गरीब रिहिस। मजदूरी करके अपन पेट ला चलाय। तब वो हा परम संतोषी रिहिस अऊ आजो भी वोला। चिटिक मात्र घमण्ड नहीं हे यही कारण है कि गाँव ‘भर के मन वोला मानये।

आज वो ही हा बिमार हे त पुरा गाँव दखी है। सबो झन भगवान ले पराथना करत है कि ठाकुर जल्दी बने हो जाय।

ठाकुर परिवार में कुल चार पराणी हावे। ठाकुर ओखर घरवाली ओखर बेटा अउ अनाथ भांचा। हावो तो भांचा फेर ठाकुर बोला अपने बेटा ले चिटिक मात्र कमती नहीं समझे। ऊखर असन बेटा बीस बरस के लगभग अउ भांचा मोहन अठरह बरस के लगभग हावे। बड़ मिहनती हे। बलराम कोनो काम बूता म ओखर आगू नई टिकै।

बलराम के सगई होने। ठाकुर सोचे कि मोहन बर भी कहूँ बात चलाये जाय त दूनो के बिहाव एक संग निपट जाही। ठकुराइन के मन मां घलो यही बिचार उठे।

फेर एकोती बलराम बड़ा उलझन अउ उदंड होगे। न माँ के सुनय न बाप के सुनय। कभू भूले भटके खेत के मेड नहीं बूंदय न खलिहान में बैठय। लोगन कहिये कि बलराम ताश पत्ती खेले बर सीखेगे हे। कोनोन कहाय कि ससुराल वाला मन वोला बहिकाल फुसलात हावे। ससुराल वाला मन डरावत हे कि कहूँ मोहन का बलराम के हिस्सा में बाँटा झन ले लय।

चैतू ठाकुर ये सब चाल ल समझत हावे फिर मोहन ल ये पाय कि नइ भाय कि वा हा भांचा हे फेर ये पाय के चाहे कि ओखर माँ बाप गरगे हे, बल्कि ठाकुर ओखर मिहनत देख खुश होवय। खेती बारी के संगे वो हा घर के चेता सुरता रखथे। ठाकुर ठकुरइन की कतेक सेवा कर थे।

ये बात ठीक है कि बलराम ऊखर बेटा है फेर कतेक मुरुख। काम देखता बोला जर आ जाये। भेजबे उत्तर दिशा त वोहा जाये दक्षिण दिशा। वोहा ठीक से अपने चारों खेत ला छलख नई जानय कालि के दिन वोला खेत दे दिए जाय त का होही?

ठाकुर बीमार हावे। बलराम ला ओखर ससुरार वाला मन बलवा ले हय। अभी तक ले लहुट के नई आये हे। खबर भिजवाय गय हय, फिर ससुराल ले कोनो मनख नइ आये हे।

संझा के बेरा बलराम अपना दलदल के संग ठाकुर के आगु में अइस। राम राम के बाद ससुरार पक्ष के जन विहिस कि ठाकुर अब ये थोरे दिन के मेहमान हावस ऐखर सेती तोला अपन संपत्ति ला बलराम के नाम देना चाही।

ये सनके ठाकर ला कोनो अचंभा नइ होइस। अइसन बात के खियाल ओला आग ले रिहिस। बोलिन – “तुम्हार बात तो ठीक फिर बलराम अभी लइका है। काम धाम के सूझ अभी बने अइसन नइ हे।”

अतका सुनके रिहिस बलराम भड़क गये—बापू के त बुध सठिया गेहे। जब देख बेत मोला लइका समझते अऊ ये सब मोहन के सेती होवत हे। मांहा घलो ओखरे पक्ष ले थे। फेर बापू आज त तोला फइसला करेच बर पड़ ही।

ठाकुरहा जल्दी ले गाँव के पाँच पंच बुलबइस फिर ठकुराइन ले पुछिस मोहन कहाँ है? ठकुरइन बतइस – वो हा मंझनिया के जंगल चल दे हावे। एक ठन बइला बीमार हावे ले तेखर बर जड़ी बुटी लाने बर गये है।

ठाकुर हां पंच मन ला बलराम के मंशा बतलइस। सबला बड़ अचंभा होइस फेर बलराम के संग ओखर ससुरारी मन ला देख के चुप रहिगे। ठाकुर बाते बात में बलराम लातियारिस बेटा थोरकिन खलिहान में जाके देख आतो धान मिजाइ के कुछ उडल हे या नइ। बलराम भागत गइस अउ आके बतइस कि खलिहान म दूनों नौकर बइठे बीड़ी पियत हावे।

ठाकुर फेर विहिस – ऊखर ले पूछ नइ लेतेस बेटा के दौरी कतेक बेर म चल ही। बलराम हा आज्ञाकारी बेटा अइसन फेर गइस अऊ आके खबर दइस कि अभीत सबो बाइला नइ आये हे। ठाकुर पूछिस – “आखिर कतका बइला कमती पड़त हे?”

बलराम गल्ती कबलिस के बाप में तो गिनती करे बार भुला गये। अभीच जाके पता करथ हंव। बलराम लहुटके बड़ा घमण्ड करके बतइस दुबइला कमती है। अऊ तब ठाकुर हा पूछिस – “उहां अभी कुल कतका बइला हे।”

अऊ लोगन देखिन कि बलराम फेर बइका के गिनती करे बर भागिस। ओतकेच बार मोहन आगे। वे हा सब झन के पांव परिस अऊ चले ल धरिस। तब ठाकुर बोलिस – बेटा थोरकिन पता लगा के आ धान वे भिंजइ होही के नई।

तभेच बलराम आके बइला के संख्या बताय लगिस। सब चुप रहिन। थोरिक देर बाद मोहन आके बतइस कि कंगलू अउ मंगलू इनो मिल के पझ डार डाले हावे। ढेर लगा चुके है। दुबइला के कमी रिहिस त बहू झगरू देके गेहे। रात के खां पी के दौरी शुरू हो जाही। फिकर के कोनो बात नइहे।

ऐखर बाद कोनो कुर्छ नई बोलिन। ठाकुर पारी पारी से सबके मुंह ला देखे लगिस। अऊ आखिर में बलराम ले बोलिस कुछ समझ में आइस बेटा, तोर अऊ मोहन में का फरक हे? तें घंकभु ये समझे के कोशिश नई करेस के भुइयां ह मेहनत चाहथे। खेती – बारी करना हंसी – ठट्ठा नोहे। बड़ सूझ के काम हे। मोहन तो ले के छोटे हे फेर कतेक लायक हे अऊ तेहा कतेक नालयक पहिले मोर विचार रिहिस कि तुम दूनो ला संपत्ति के आधा – आधा हिस्सा दे दवं,फेर अब एक अ रास्त ये रही कि तोता ईमानदार किसान बने बर पड़ही जइसे ते मोहन ला देखत हस। तबहि तेहां आधा हिस्सा के हकदार होबे।

![]()

ठाकुर के फइसला सबके समझ में आ गइस। आज ये फेर साबित होंगे कि ठाकुर हमेशा नियाय के ही बात कहिये। खड़ी बोली में अनुवाद न्याय की बात चैतू ठाकुर बीमार है। गाँव के सब लोग उन्हें देखकर जा चुके हैं। आस – पास के गाँवों से भी अनेक प्रतिष्ठित किसान उन्हें देखने आ रहे हैं। आखिर क्यों न हो? उनका व्यवहार सबके लिए इतना नम्र रहा है कि दूर – दूर तक लोग उन्हें जान गए हैं चाहे कैसी भी उलझी समस्या क्यों न हो,चैतू ठाकुर अपनी सूझ – बूझ से उसे आनन – फानन में सुलझा देते हैं। वैसे उनके पास लम्बी चौड़ी जायदाद नहीं हैं,न ही सोने – चाँदी के अनगिनत सिक्के हैं। उन्हें तो केवल अपनी बाँहों का भरोसा है। एक छोटा – सा घर है। बाड़ी है,कुछ खेत हैं और गिनती के ढोर – डांगर हैं। रात – दिन मेहनत करना ही उनका नियम है।

एक समय था कि वे गरीब थे। मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। अब भी वे परम संतोषी हैं और आज भी घमण्ड उन्हें छु तक नहीं गया। यही कारण है कि गाँव के लोग उन्हें मानते हैं।

आज वे बीमार हैं, तो सारा गाँव दु:खी है। ईश्वर से सब के सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वे जल्दी अच्छे हो जायें।

उनके परिवार में कुल चार प्राणी हैं। वे,उनकी पत्नी,उनका बेटा और अनाथ भांजा। है तो भांजा,पर वे उसे अपने बेटे से जरा भी कम नहीं मानते। उनका अपना बेटा बलराम लगभग बीस साल का है। भांजे का नाम है मोहन, यही कोई सत्रह – अठारह वर्ष का होगा। बड़ा मेहनती है। बलराम तो उसके किसी काम में भी नहीं ठहर सकता।

बलराम की सगाई हो चुकी है। ठाकुर सोचते हैं कि मोहन के लिए भी कहीं बात हो जाय तो दोनों का विवाह एक साथ ही निपटा दें। ठकुराइन के मन में भी यही बात है।

परन्तु बलराम इधर बड़ा मनमौजी हो गया है। न माँ की बात मानता है,न बाप की सुनता है। खेत पर कभी भूलकर भी नहीं जाता है और न ही खड़ी भर खलिहान में बैठता है। लोग कहते हैं कि बलराम आजकल ताश खेलने लगा है। कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि उसके ससुराल वाले उसे बहका रहे हैं। ससुराल वालों को शायद यह डर है कि कहीं मोहन बलराम का हिस्सा न बॅटा ले।

चैतू ठाकुर यह सब समझते हैं। वे मोहन को केवल इसलिए नहीं चाहते कि वह उनका भांजा है. उसके माँ – बाप मर गए हैं,बल्कि ठाकुर उसकी मेहनत देखकर खुश हैं। खेती – बारी के साथ – साथ वह घर का भी कितना ध्यान रखता है। उन दोनों की कितनी सेवा करता है।

ठीक है कि बलराम उनका बेटा है किन्तु कितना मूर्ख है। काम के नाम से ही ज्वर आ जाता है। भेजो उत्तर दिशा की ओर तो दक्षिण चला जाता है। उसे तो ठीक से अपने चार खेतों का भी ज्ञान नहीं है और कल यदि उसे सारे खेत दे दिये जाएँ तो क्या होगा?

ठाकुर बीमार है। बलराम को उसकी ससुराल वालों ने बुलवा लिया है। अभी तक वह लौटकर नहीं आया। सूचना भिजवाई गई थी,परन्तु उसकी ससुराल से भी कोई नहीं आया। दूसरे दिन सुबह बलराम आ गया। ठाकुर ने सुना कि उसके साथ कुछ लोग भी आए हैं, पर अभी तक कोई सामने नहीं आया।

शाम के समय बलराम अपने दल के साथ ठाकुर के सामने आया। राम – राम के बाद ससुराल पक्ष के एक आदमी ने कहा कि ठाकुर अब तो थोड़े ही दिन के मेहमान हैं, इसलिए उन्हें अपनी सम्पत्ति बलराम के नाम लिख देनी चाहिए।

यह सुनकर ठाकुर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इस बात की कल्पना उन्हें पहले से ही थी। बोले – “बात तो ठीक है, किन्तु बलराम अभी बच्चा है। काम – धाम की सूझ अभी उसे नहीं इतना सुनना था कि बलराम उबल पड़ा – “बापू की तो बुद्धि सठिया गई है। जब देखो तब मुझे बच्चाही समझते हैं और यह सब उस मोहन के कारण ही है। माँ भी उसका ही पक्ष लेती है.लेकिन आज तो बाबू को फैसला करना ही पड़ेगा।”

ठाकुर ने शीघ्र ही गाँव के पंच बुलवा लिए। फिर ठकुराइन से पूछा “मोहन कहाँ है?” ठकुराइन बोली – “वह तो दोपहर से ही जंगल चला गया है एक बैल बीमार है,उसी के लिए कुछ जड़ी – बूटी चाहिए थी।”

ठाकुर ने पंचों से बलराम की इच्छा कह सुनाई। सबको बड़ा अचम्भा हुआ,परन्तु बलराम के साथ उसकी ससुराल वालों को देखकर चुप रह गए। ठाकुर ने बात ही बात में बलराम से कहा – “बेटे जरा खलिहान जाकर देख तो आओ धान मिजाई का कुछ डौल है या नहीं।”

बलराम भागकर गया और आकर बताया कि खलिहान में दो नौकर बैठे बीड़ी पी रहे हैं। . ठाकुर ने कहा, “उनसे पूछ नहीं लिया बेटा कि कितनी देर बाद दौरी चलेगी?”

बलराम एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह फिर गया और जाकर उसने सूचना दी कि अभी तो पूरे बैल ही नहीं आये।

ठाकुर ने फिर पूछा – “आखिर कितने बैल कम पड़ते हैं?” बलराम ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा – “बापू मैं तो गिनती करना ही भूल गया। अभी जाकर पता लगाता

बलराम ने लौटकर गर्व के साथ बताया कि दो बैल कम पड़ते हैं। तभी ठाकुर ने पूछ लिया – “वहाँ अभी कुल जमा बैल कितने हैं?”

और लोगों ने देखा कि बलराम बैलों की गिनती करने फिर खलिहान की ओर भागा जा रहा है।

![]()

तभी मोहन आ गया। उसने सबके पाँव छुए और चलने लगा। ठाकुर बोले – “बेटे,जरा पता तो लगाओ कि आज धान की मिजाई हो सकेगी या नहीं।”

तभी बलराम आकर बैलों की संख्या बताने लगा। सब चुप रहे। जरा देर बाद मोहन ने आकर बताया कि कंगलू और मंगलू दोनों मिलकर पैर डाल चुके हैं, ढेर लगा चुके हैं, दो बैलों की कमी थी सो अभी झगरू दे गया है। रात को खा – पीकर दौरी शुरू हो जायेगी। चिन्ता की कोई बात नहीं।

इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। ठाकुर बारी – बारी से सबका चेहरा देखने लगे और अन्त में बलराम से बोले कुछ समझ में आया बेटे,तुममें और मोहन में क्या फर्क है? तूने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं कि जमीन मेहनत माँगती है। खेती बारी करना कोई है। बड़ी सूझबूझ का काम है। मोहन तुझसे छोटा है, पर कितना लायक है और तू कितना मागता है। खाता बारा करना काइहसा – ठट्रानहा नालायक है। पहले मेरा विचार था कि तुम दोनों को मैं अपनी सम्पत्ति का आधा – आधा हिस्सा दे दूँ, किन्तु अब एक शर्त यह भी रहेगी कि तुझे ईमानदार किसान बनना होगा, जिस प्रकार तू मोहन को देख रहा है, तभी तू आधे हिस्से का हकदार होगा।

ठाकुर का फैसला सबकी समझ में आ चुका था। आज यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो गयी कि ठाकुर हमेशा न्याय की ही बात कहते हैं।।

(ख) निमाड़ी लोक कथा

झूठी मंजरी

एक थी चिड़ई,एक थो कबूतर,एक थो कुत्तो और एक थी मांजरी। सबइ न विचार करयो कि अपुण खीर बणावा।

कोई लायो लक्कड़,कोई लायो पाणी,कोई लायो शक्कर,कोई लायो दूध उन खीर तैयार हुई गई।

कहयो चलो सब खाई लेवां,मांजरी न कहयो – म्हारा तो डोला आई गयाज। उन उ डोला न पर पट्टी बांधी न सोई गई।

सबन अपणे अपणा वाटड की खीर खाई न बचेल का ढाकी न धरी दियो।

सब अपणा, अपणा काम न पर चली गया, तंवज मांजरी उठी उन सबका वाय की खीर खाई न डोला न पर पट्टी बांधी न सोई गई। सांझ ख जंव सबई काम पर सी आया तो देख्यो खीर को बासरण खाली थो।।

एक एक सी पूछयो क्यों भाई तुम न खीर खाई ज। . सबई न न मना करी दियो। मांजरी से पूछयो तो वा बोलो हऊँ काई जाणु म्हारो तो डोला आयाज। हऊ दिन भर सी पट्टी बांधी न पड़ोज। सब न तै करयो कि एक सूखा कुआ पर झूलो बांध्यो सब ओपर बारी – बारी सी बढी न कहे कि मन खीर होय तो झूलो टूटी जाये। जेन खीर खाई हायेगा ओकी बखत झूला टूटी जायेगा। पहल चिड़ी बठी बोली – “ची,ची,मन खीर खाई हो तो झूलो टूटी जाय,झूलो नो टूटयो।”

फिर कबूतर बठ्यो बोल्यो गुटरू गूं – गुटर गूं, मन खीर खाई होय तो झूलो टूटी जाय। झूलो ना टूटयो।

फिरी कुतरो बठ्यो बोल्यो – भों – भों, मन खीर खाई होय तो झूलो टूटी जाय। झूलो ना टूटयो।

फिर मांजरी बठी बोली – म्यांउ म्यांउ मन खीर खाई होय तो झूलो टूटी जाय।

झूलो तो टूटी गयो अन मांजरी सूखा कूआ म पड़ी गई। खेल खतम पैसा हजम।

खड़ी बोली में अनुवाद

झूठी बिल्ली

एक थी चिड़िया, एक था कबूतर, एक था कुत्ता और एक थी बिल्ली। सबने मिलकर विचार किया कि अपनी खीर बनायें।

कोई लाया लकड़ी,कोई लाया पानी,कोई लाया शक्कर,कोई लाया दूध और खीर बनकर तैयार हो गयी।

कहा, चलो सब खा लें।

बिल्ली ने कहा – “मेरी तो आँखें आई हैं” और वह आँखों पर पट्टी बाँध कर सो गई। सबने अपने – अपने हिस्से की खीर खाई और शेष बची हुई खीर को शाम के लिए ढाँक कर रख दिया। सब अपने – अपने काम पर चले गये। तब,बिल्ली उठी और सबके हिस्से की खीर खाकर, फिर आँखों पर पट्टी बाँधकर सो गई। शाम को जब सब काम पर से आये,तो देखा,खीर का बरतन खाली था। हर एक से पूछा – “क्यों भाई तुमने खीर खायी है?” सबने इनकार किया।

बिल्ली से पूछा,वह भी बोली – “मैं क्या जानू? मेरी आँखें आयी हैं,सुबह से पट्टी बाँधे पड़ी हूँ।” तब सबने विचार किया कि एक सूखे कुएँ पर कच्चे धागे से झूला बाँधा जाये। सब बारी – बारी से उस पर बैठे और कहें – “मैंने खीर खायी हो तो झूला टूट जाये।” जिसने खीर खायी होगी,उसकी बार झूला टूट जायेगा।

पहले चिड़िया बैठी – “ची – ची, मैंने खीर खायी हो, तो झूला टूट जाय।”

झूला नहीं टूटा। फिर कबूतर बैठा, बोला – “गुटर गूं – गुटर – गूं, मैंने खीर खायी हो, तो झूला टूट जाय।”

झूला नहीं टूटा। फिर कुत्ता बैठा, बोला – “भौं – भौं,मैंने खीर खायी हो, तो झूला टूट जाय।” झूला नहीं टूटा। फिर बिल्ली बैठी, बोली – “म्याऊँम्याऊँ,मैंने खीर खायी हो तो झूला टूट जाय।”

झूला था सो टूट गया और बिल्ली थी सो सूखे कुएँ में गिर गयी। खेल खतम—पैसा हजम।

(ग) मालवी कहानी

पीपल – तुलसी

कणी गाम माय सासू अर बऊ रेती थी। एक दिन सासू ने बऊ तो कियो के मू तीरथ कारवा सारू जरूरी हूँ,तुम अपणे याँ जो दूध दही होवे है ऊ बेची – बेची के रुपया भेलाकर लीयो। अतरो कइके सासू चलीगी।

चैत – बैसाख को माइनो आयो तो बऊ सगलो दूध – दई लई जई के पीपल अर तुलसी म सीची देती अर फेरी खाली बासन लइके घरे मेली देती। सास तीरथ करी के पीछो घरे अई तो बीने बऊती दूध अर दई का रुप्या मांग्या। बऊ ने क्यो के बई मूं तो सगलो दूध अर दई पीपल तुलसी म सींचती री हूँ,म्हारा कन रुप्या नी है। पण सासू ने कियो कई बी होवे जो – वी हो म्हारे तो रुप्या देणा पड़ेगा। तो बऊ पीपल अर तुलसी का कने जइके बैठीगी, अर वीनती बोलो के म्हारी सासू म्हार ती दूध दही का पइसा मागे है। पीपल – तुलसी ने कियो के बेटी – हम्हारा कन रुप्या – पइसा काँ है? इ भाटा कोंकरिया जरूर पड़िया है इनके भलाई – उठई के लई जा। बऊ सगला कोंकरिया भाटा उठई के घेर लई अर अई घरे लइके अपण कोठा माय मेली दिया। दूसरा दन सास ने फेरी रुप्या मांग्या तो बऊ ने अपणो कोठो खोल्यो। बऊ ने देख्यो कि सगला भले ही ले जाओ। सास कंकड़ – पत्थर लेकर खुशी – खुशी घर आयी और उसने कंकड़ – पत्थर लाकर अपने कमरे में रख दिये। दूसरे दिन जब कमरा खोला गया तो सास क्या देखती है कि सारा कमरा साँप और बिच्छुओं से भरा पड़ा है।

सास ने बहू से पूछा कि बहू, यह क्या बात है? तू जो कंकड़ – पत्थर उठाकर लायी थी। उनके तो हीरे – मोती बन गये और मैं जो कंकड़ – पत्थर उठाकर लायी। उनके साँप – बिच्छू बन गये? बहू ने सहज भाव से उत्तर दिया कि सास जी मैंने पीपल – तुलसी को शुद्ध मन से सींचा था, इसलिए कंकड़ – पत्थर के हीरे – मोती बन गये और आपने लालचवश ऐसा किया था अतः आपके लाये हुए कंकड़ – पत्थरों के साँप – बिच्छू बन गये।

![]()

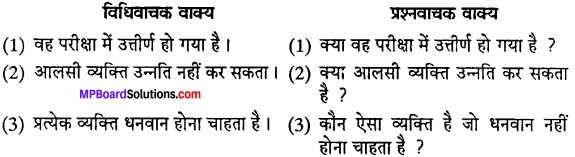

(6) दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम दूरदर्शन

पर आजकल हर समय कोई न कोई कार्यक्रम दिखाया जाता है तथापि प्रमुख व लोकप्रिय कार्यक्रम इस प्रकार हैं –

सुबह सवेरे,समाचार,रंगोली,कृष्ण कथाएँ,मैट्रो समाचार, जय गणेश, चित्रहार, सांई बाबा, खिचड़ी,टॉम एण्ड जैरी,कलश,शांति, कृषि दर्शन,पोकेमॉन,विरासत,कुमकुम,शाका लाका बूम बूम, वाइल्ड डिस्कवरी, करम चन्द, कसौटी जिन्दगी की, कहानी घर – घर की, डिजनी जादू, सारे गा मा, हनुमान, सोनपरी,बूगी बूगी,ग्रेट इंडियन लामटा चेलेंज एवं अंताक्षरी। दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखकर छात्रों को उनका विवरण लिखने की प्रेरणा लिखित भाषा की शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य छात्रों को अपने भाव, विचार तथा अनुभवों को लिखित रूप में प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने योग्य बनाना है –

- छात्रों को सुन्दर, परिमार्जित एवं स्पष्टं लेख लिखने की प्रेरणा देना।

- छात्रों के शब्द – कोषं को सक्रिय रूप देना।

- छात्रों को विराम चिह्नों का उचित प्रयोग सिखाना और अपने भावों को अनुच्छेदों में सजाने का अभ्यास कराना।

- छात्रों की अवलोकन (निरीक्षण) शक्ति, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास करना।

- छात्रों की विचारधारा में परिपक्वता लाना।

दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जिससे छात्रों की श्रवणेन्द्रिय के साथ दृश्येन्द्रियाँ भी क्रियाशील रहती हैं। छात्र दूरदर्शन में वार्ता सुनने के साथ कार्यक्रम में भाग लेने वालों को देख सकते हैं और वे उनके हाव – भाव के साथ बोलना, अभिनय करना,भाषण देना सीख कर स्वरों के उचित उतार – चढ़ाव के द्वारा बात को शीघ्र ग्रहण कर सकते हैं। वे दूरदर्शन के कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि दूरदर्शन ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का सबल माध्यम है। वे सब कुछ समझकर अन्त में उस कार्यक्रम के समग्र प्रभाव की चर्चा करें।

शिक्षक छात्रों को दूरदर्शन के किसी विशिष्ट कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने को कहें। इससे वे लेखन – कौशल में तो पारंगत होंगे ही साथ ही उन्हें विवेचना और समीक्षा करने का भी अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के गुण – दोष दोनों पर प्रकाश डालने के लिए छात्रों को स्वतन्त्र अवसर प्रदान करना होगा। इससे उनकी प्रतिभा के विकास के साथ चिन्तन,मनन एवं स्वाध्याय की प्रवृत्ति का पल्लवन तथा उन्नयन भी होगा।

(7) हिन्दी साहित्य का स्वतन्त्र पठन

मनुष्य का सबसे बड़ा अलंकार उसकी वाणी है। वाणी जितनी शुद्ध और परिष्कृत होती है, व्यक्ति उतना ही सुसंस्कृत समझा जाता है। सम्पूर्ण मानव समाज अपने भावों और विचारों को दो रूपों में व्यक्त करता है – मौखिक और लिखित। इन दोनों रूपों में भाषा उसका प्रमुख साधन है। यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकारों पर विचार करने हैं।

(i) टिप्पणियाँ

किसी सुने गए अथवा पढ़े गए भाषण, वार्तालाप, पत्र, लेख, कविता, ग्रंथ आदि देखे गए दृश्य तथा घटना पर अपना मत मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रकट करना ही टिप्पणी कही जाती है। अकार की दृष्टि से टिप्पणी की यद्यपि कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, किन्तु संक्षिप्त टिप्पणी अच्छी समझी जाती है।

मोटे तौर पर टिप्पणियाँ तीन प्रकार की हो सकती-

(अ) कार्यालयीय टिप्पणी,

(ब) सम्पादकीय टिप्पणी,

(स) सामान्य टिप्प्णी।

(ii) प्रेरणाएँ

साहित्य में प्रेरणा से आशय उन रचनाओं अथवा कृतियों से है जो पाठक को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर उनका मार्गदर्शन करती हैं। इसके अन्तर्गत मुख्यतः उन कहानियों आदि को शामिल किया जाता है जो इस उद्देश्य को लेकर लिखी जाती हैं अथवा इस उद्देश्य को पूरा करती हैं। परन्तु इन कहानियों आदि के विषय में यह महत्त्वपूर्ण है कि ये इतनी बड़ी न हों कि पाठक पढ़ते – पढ़ते कहानी के उद्देश्य से भटक जाय। एक ही बैठक में पूरी पढ़ी जाने वाली कहानियाँ ही इसके लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।

(8) हस्तलिखित पत्रिका तैयार करना

छात्र आपस में मिलकर हस्तलिखित पत्रिका तैयार कर सकते हैं जिसमें सर्वप्रथम सभी संकलित अथवा स्वयं के लिखे लेख,कहानियों,कविताओं के अतिरिक्त चुटकुले आदि भी हो सकते हैं,को सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस सूची में उसके लेखक अथवा उसके संकलनकर्ता का नाम दिया जा सकता है।।

इसके बाद सम्पादक की ओर से अपने साथियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ पाठकों को इस पत्रिका से परिचित कराते हुए इसके लिखित अथवा संकलित लेखों आदि पर प्रकाश डाल सकते हैं। तत्पश्चात् इन लेखों आदि को बड़े रोचक रूप में समग्रता से प्रस्तुत किया जा सकता ध्यान रखने लायक बात है कि कोई भी लेख बहुत छोटा व बहुत ही बड़ा न हो जाय,जो पत्रिका में रोचकता समाप्त करे।

(9) क्षेत्रीय पत्र – पत्रिकाएँ

मालवा अंचल

- इन्दौर – नई दुनिया,इन्दौर समाचार, नवभारत, दैनिक भास्कर, स्वदेश, भावताव, जागरण।

- उज्जैन – विक्रम दर्शन, अवन्तिका, अग्नि बाण, भास्कर, प्रजादूत, जलती मशाल।

- रतलाम – जनवृत,जनमत टाइम्स, प्रसारण, हमदेश।

- नीमच – नई विधा। देवास – देवास दर्पण, देवास दूत।

- मंदसौर – दशपुर दर्शन, कीर्तिमान, ध्वज।

- शाजापुर – नन्दनवन।

बघेलखण्ड अंचल

- रीवा – बांधवीय समाचार, आलोक, जागरण।

- सतना – जवान भारत,सतना समाचार।

- शहडोल – विंध्यवाणी, भारती समय,जनबोध।

बुन्देलखण्ड अंचल

- कटनी – महाकौशल केशरी, भारती, जनमेजय।

- सागर – न्यू राकेट टाइम्स, आचरण, राही, जन – जन की पुकार।

- टीकमगढ़ – ओरछा टाइम्स।

- छतरपुर – क्रान्ति कृष्ण,प्रचण्ड ज्वाला।

- जबलपुर – नव भारत, नवीन दुनिया, युगधर्म, दैनिक भास्कर, नर्मदा ज्योति, देशबन्धु, लोकसेवा।

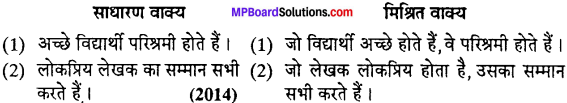

![]()

निमाड़ अंचल

- खण्डवा – विध्यांचल,लाजवाब।

- बुरहानपुर – वीर सन्तरी।

- बड़वानी – निमाड़ एक्सप्रेस।

छत्तीसगढ़ अंचल

- बिलासपुर – लोकस्वर, नवभारत, भास्कर।

- दुर्ग – ज्योति जनता, छत्तीसगढ़ टाइम्स।

- रायपुर – देशबन्धु, नवभारत, भास्कर, स्वदेश।